香港戰役

進攻英屬香港所發動的戰役

香港戰役(英語:Battle of Hong Kong,日語:香港の戦い),又稱香港攻防戰、十八日戰事、香港保衛戰,是指第二次世界大戰太平洋戰爭初期、日軍進攻英屬香港所發動的戰役。

1941年11月6日,日本中國派遣軍第23軍奉命制定攻佔香港的計劃,並在該月底完成作戰準備。12月8日凌晨4時,日軍發起攻擊,空軍轟炸啟德機場的英機,奪得制空權。第二遣華艦隊在海上封鎖香港。9日進攻英軍各據點,12日突破守軍主要防線。14日佔領九龍,並炮擊香港。18—19日登陸並佔領香港島東北部。21日切斷水源。25日下午7時30分英軍投降,日軍佔領香港。

香港的陷落使香港暫時脫離了英國的殖民地統治,進入香港日據時期,英國徹底摒棄了對日綏靖政策,竭盡全力在遠東太平洋戰場上協同中美等盟國進行反法西斯戰爭,有力地推動了戰爭的勝利進程,同時使中國大陸喪失了海外援助的重要據點。

• 日軍戰略

香港是中國大陸的門戶,英國的遠東經濟樞紐和政治、軍事前哨陣地,戰略地位十分重要。抗日戰爭爆發后,隨著中國最大海港-上海及其首都南京的先後陷落,“香港成了遷至四川腹地的重慶政府與英美等國保持聯繫的唯一門戶,同時作為援蔣物資的中轉基地(戰爭初期,約75%的援物資都是經廣九鐵路運至廣東的)不可缺少的重要地位或宣傳、謀略基地,更加處於不可或缺的重要地位” 。

為切斷香港通往中國大陸的物資供應線,在物質和精神上予蔣介石政府的巨大打擊,迫使其早日屈降;同時解除日軍因“恐懼盟軍將香港變為亞洲的海軍基地” ,而對其侵佔亞洲的計劃構成的重大威脅,早在中日開戰後不久,特別是1938年10月廣州淪陷后,日軍便開始了對香港的封鎖,經常轟炸珠江及深圳一帶,封鎖所有河流和鐵路,並於1939年2月攻佔海南島,切斷香港與海外的聯繫,在香港建立特務機關,收買漢奸組成“第五縱隊”;利用香港秘密組織“洪幫”,發給武器,企圖在內部進行擾亂顛覆活動(后因計劃泄露被迫取消) 。

日軍戰前準備

1940年6月22日,日本第23軍第18師團實施廣九作戰,在廣東寶安南突襲登陸,攻佔了與香港接壤的邊境城鎮深圳,完全封鎖了香港。隨即,日軍開始對攻佔香港所需的作戰資料進行調查,調遣航空部隊、海軍艦艇和攻城重炮等戰略物資。同時,“充分掌握了香港軍事實力的詳細資料,甚至連炮台位置也了如指掌。 ”1941年2月4日,日軍一部在大亞灣登陸,侵佔淡水,切斷了香港通往韶州的運輸線。

1941年8月16日,日本制出《帝國國策施行要點》 ,由9月6日御前會議加以批准。11月5日,御前會議批准了11月1日由大本營和政府聯席會議通過的《帝國國策實施要領》,“決心對美、英、荷”一戰,並預定12月初開戰。此外,還批准了《帝國陸軍作戰綱要》。其中規定,對南方作戰的目的在於佔領美、英、荷在遠東的主要基地,菲律賓、關島、香港、爪哇、蘇門答臘、帝墳島等地。

• 英國戰略

香港戰前準備

1933年,英國雖然通過“倫敦海軍會議”廢棄了華盛頓條款的規定,可面對遠東的日本和在西歐迅速崛起的德國法西斯兩方敵人的威脅,英國把保住經濟利益放在第一位,不屑為重整軍備花費更多的金錢”,企圖通過綏靖外交,彌補國防力量的不足。在遠東防禦上持消極備戰的思想心態。一直沒有關注到香港的防衛問題,而以承認“偽滿洲國”和日本在華北的特殊地位“,與日本簽訂 《英日海關協定》、《有田-克萊琪協定》 等出賣中國主權的或大綏靖行動,幻想換取日本的同情,“彌補其遠東防禦的空虛狀態,以達到保衛英國遠東利益的利己目的”,並作出了不支持中國抗日的承諾。

在開戰時駐紮在香港的英國皇家海軍蟬號炮艦。

日軍兵力為第38師團、第51師團66團(1個聯隊和1個炮兵隊),以第1飛行師團一部及飛行第45戰隊(輕型轟炸機27架,戰鬥機9架,重型轟炸機29架)和第2遣華艦隊作海空支援。至香港之戰爆發前,總計屯兵3萬餘人,配以50架飛機,13艘艦艇,173門大炮。

| 日軍進攻部隊編成 | |||

|---|---|---|---|

| 陸軍 | 第38師團 | 第38步兵團 | 步兵第228聯隊 |

| 步兵第229聯隊 | |||

| 步兵第230聯隊 | |||

| 山炮兵第38聯隊,山炮共28門 | |||

| 工兵第38聯隊 | |||

| 輜重兵第38聯隊 | |||

| 裝甲車中隊,輕戰車5輛 | |||

| 通訊隊 | |||

| 衛生隊 | |||

| 兵器勤務隊 | |||

| 第1野戰醫院 | |||

| 第2野戰醫院 | |||

| 病馬場 | |||

| 野戰通信鴿小隊,通信鴿68隻 | |||

| 配屬部隊 | 獨立山炮第10聯隊,四一式山炮24門 | ||

| 獨立速射炮第2大隊,3.7公分口徑炮18門、馬50匹、人員412名 | |||

| 獨立速射炮第5大隊,3.7公分口徑炮2門(參戰),馬46匹、人員444名 | |||

| 獨立山炮第20大隊,山炮9門 | |||

| 迫擊炮第21大隊,輕迫擊炮36門、馬280匹、人員422名 | |||

| 野戰瓦斯第5中隊 | |||

| 野戰瓦斯第18中隊,人員396名,馬181匹 | |||

| 獨立工兵第19聯隊,參戰人員359名、馬31匹、汽車10台 | |||

| 獨立工兵第20聯隊,參戰人員557名、馬61匹、汽車5台 | |||

| 獨立工兵14聯隊二中隊,參戰人員343名 | |||

| 輜重兵6個中隊、架橋兩個中隊、無線電1個小隊、防疫給水部隊等 | |||

| 華南憲兵隊 | |||

| 23軍直屬部隊 | 第1炮兵隊 | ||

| 重炮兵第1聯隊,(共兩個大隊)24公分口徑榴炮8門 | |||

| 獨立重炮兵第2大隊,15公分口徑加農炮8門 | |||

| 獨立重炮兵第3大隊,15公分口徑加農炮8門 | |||

| 炮兵情報第5聯隊 | |||

| 第3機械牽引隊,人員145名,8噸牽引車18台,13噸牽引車14台 | |||

| 配屬野戰重炮兵第14聯隊,15公分口徑榴炮6門(1個大隊) | |||

| 配屬工兵1個中隊、無線電1個小隊、輜重兵1個中隊、防疫給水部隊一部 | |||

| 軍飛行隊 | 輕轟炸第45戰隊,11月23日由齊齊哈爾以北的嫩江機場起飛34架,由錦州、北京、上海、台灣,12月7日29架至廣州機場降落 | ||

| 戰鬥機獨立第10中隊,“九七式”戰鬥機13架 | |||

| 偵察機獨立第18中隊,“九七式”司令部偵察機3架 | |||

| 直協44戰隊第3中隊,“九八式”直協機6架 | |||

| 第47飛行場大隊 | |||

| 第67飛行場大隊1個中隊 | |||

| 第57飛行場大隊一部 | |||

| 電信第14聯隊 | |||

| 無線兩個小隊,有線1個中隊 | |||

| 輜重第3聯隊 | |||

| 鐵道第5聯隊之第4大隊,汽車3個中隊 | |||

| 第5兵站,計有從66聯隊派來擔任警衛的1個中隊、兵站地區隊一部、陸上運兵隊一部、醫院深圳分院、傷兵輸送隊一部、病馬場一部、各補給庫一部、第213野戰軍郵局 | |||

| 華南水上運輸部,運輸部機關一部、1個工兵中隊、14停泊場一部、人員與船舶若干 | |||

| 步兵第66聯隊 | |||

| 配屬:野炮兵14聯隊的1個大隊,工兵3個中隊,輜重兵挽馬1個中隊、汽車1個小隊,衛生隊一部,野戰醫院,防疫給水部隊一部,病馬場一部,無線電兩個小隊,各項補給庫一部,第205野戰軍郵局。 | |||

| 海軍 | 第2遣華艦隊 | 共有:“五十鈴”輕巡洋艦一艘;驅逐艦“雷”,”電”、“栂”3艘;水雷艇“鵯”、“鵲”、“雄”、“雁”4艘;炮艦“橋立”“宇治”“磋峨”3艘;陸戰隊約300人;水上偵察機兩架,艦上攻擊機3架。為了破壞有線通訊,將“千洋丸”、“秋津丸”兩艘作業船配屬給第2遣華艦隊,以切斷香港的海底電線。 | |

| 廣東方面特別根據地隊 | |||

| 廈門方面特別根據地隊 | |||

英國守軍約1.4萬餘人。其中英印部隊11000人(4個營,包括皇家蘇格蘭步兵團第2營、米杜息士團第1營、第7拉吉普團第5營、第14旁遮普團第2營和炮兵、工兵部隊),加拿大兵團作戰員1973人(一說1975人) ,香港義勇軍1387人,加拿大兵團是大步兵營,多是缺乏嚴格訓練的新兵,香港義勇軍是臨時招募的香港外籍人員組成。另配有S級驅逐艦1艘,魚雷快艇8艘,淺水炮艦4艘和武裝巡邏多艘”的海軍;在香港沿岸的赤柱、白沙灣、大浪灣等地“共設置了29門大炮;有支由3架角羚式魚雷轟炸機和2架海象式水上偵察機所組成的英國皇家空軍中隊。

至1941年11月底,日軍通過偵察,獲悉英軍在香港的實力,大致為:

| 陸軍 | 香港駐軍 | 司令:馬爾德希少將 |

| 參謀長:伯華茲准將 | ||

| 香港步兵旅 | 旅長:瓦列斯准將(4個步兵大隊,內2個印度兵大隊) | |

| 加拿大旅 | 旅長:羅申准將(2個步兵大隊) | |

| 皇家炮兵團 | 團長:麥克羅德准將 | |

| 香港義勇軍 | 指揮:羅茲上校 | |

| 以上計有:英軍約2680人,印度軍約3350人,華人部隊約750人,義勇軍約1720人(英、印、華人組成) | ||

| 海軍 | 由高林遜將軍指揮,計有輕巡洋艦1艘,驅逐艦3艘,炮艇4艘,魚雷艇約10艘,敷設艦3艘,給油船1艘,警戒艇約30艘(另有美軍炮艦“棉蘭老島號”停於該港) | |

| 空軍 | 陸上、水上飛機各2架。(民航飛機約10架,位於香港島對岸九龍城以東的啟德機場) | |

1941年7月2日,日本御前會議正式通過“南進”戰略(《適應形勢演變的帝國國策綱要》),11月5日天皇批准參謀本部上奏的對美、英、荷開戰的作戰計劃,6日日軍參謀總長彩山光大將向中國派遣軍及華南方面軍發布了攻佔香港的“大陸命第557號”:以第23軍司令官指揮的第38師團為基幹部隊協同海軍,進行攻佔香港準備,作戰準備大致應在11月底以前完成,開戰時間在日軍進攻一馬來亞后即刻進行。12月2日,日軍大本營給中國派遣軍下達攻佔香港的命令。

1941年12月8日凌晨3點51分,坐鎮廣州的第23軍司令酒井隆中將正式收到日軍參謀總部的開戰命令:

參電 第684號12月8日3時40分發 花開,花開。 參謀總長 |

參電 第685號 12月8日3時40分發 “E”方面之作戰,已正式開始。 參謀總長 |

酒井隆根據電報,在4時令23軍飛行隊於8時20分轟炸香港,佐野中將的38師團越境向九龍進攻,香港之戰拉開帷幕。

• 九龍半島之戰(12月8日至13日)

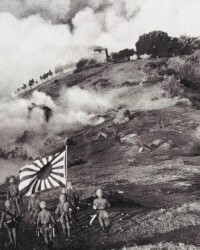

日軍進攻香港

在此情況下,擔任掩護任務的戰鬥機在隊長高月光少佐的指令下,利用英軍戰鬥機未起飛的有利時機,進行低空搜索,發現機場附近分散停放著14架飛機(包括5架軍用飛機),即組成攻擊航線,對地面目標進行輪番掃射,結果12架被擊中起火,2架嚴重破損。日空軍第一次出擊,使英軍飛機損失殆盡,完全喪失了制空權。

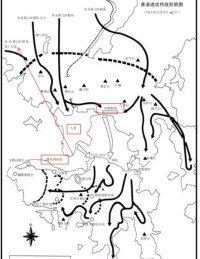

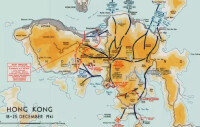

日軍的香港進攻作戰形勢圖

英軍的防禦態勢圖

防守醉翁防線的英軍利用里固的防禦工事、陣地內的山炮、海面艦炮及香港島赤柱等地的遠射程大炮連連反擊;同時,香港當局起用了囚禁的中國軍人,他們約500人。抗戰初在華南區同日軍作戰時,因越過深圳的邊界而被香港方面解除了武裝,並暫時囚禁。

1941年12月10日,英軍指揮官得知城門碉堡失守后,命令昂船洲炮台向城門碉堡開炮,企圖壓制日軍的攻勢,義勇軍部分炮彈打入了在碉堡南側金山的英軍陣地。此時,佔據城門碉堡的日軍趁機架設山炮,一併轟向了金山守軍,導致金山守軍遭遇較大傷亡。

日軍第10獨立炮兵聯隊在寶馬山攻擊守軍據點。

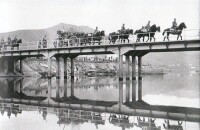

隨著英軍的撤退,日軍中路主力長驅直入九龍市,12月13日九龍半島全部為日軍佔領。

• 香港島之戰(12月18日至25日)

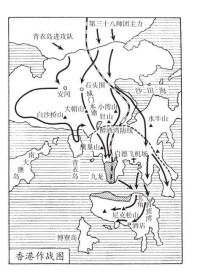

香港作戰圖

1941年12月12日晚,英日雙方隔維多利亞港海面互相炮擊,日軍的炮火漫無目標地狂轟亂射。第二天上午9時許,一艘插著“和平使者”白旗的小艇,載著日本軍使多田中佐等三人及被挾持的香港總督私人秘書李氏夫人,以九龍油麻地碼頭駛向香港島進行勸降。港督楊慕琦拒絕。

1941年12月14日,日軍飛行隊全部出動對香港西端的戴維斯要塞炮台和維多利亞市街狂轟濫炸。

1941年12月17日,日軍再遣軍使勸降仍無結果。17日20時整,第23軍指揮所下達了登陸作戰命令。

日軍以港督私人秘書的夫人為人質,向守軍招降。

1941年12月19日拂曉,英軍2艘魚雷艇擊沉日軍幾艘航渡船,全島炮兵亦集中火力轟擊日軍銅鑼灣登陸場,經英軍這一反擊,日軍被迫停止白天航渡。佔領登陸陣地的日軍地向港島調兵遣將,佔領了港島東部沿海陣地和3座山頭,英軍東旅向南撤退,旅部遷至香港島赤柱。日軍集結優勢兵力,向側翼暴露、防線出現漏洞的英軍西旅發起猛攻,英日雙方爆發了激烈的爭奪,於19日上午10時左右,日軍230聯隊佔領了西旅指揮所。

12月24日,日軍獨立工兵第20聯隊佔領香港市街

日軍大本營原以為登陸一旦成功,英軍即將投降,然而直到登陸后第3天(21日)戰況仍不明朗,極為焦慮和不滿。21日午後,陸軍省人事局長富永恭次中將來到九龍第23軍指揮所,指責該軍作戰指揮不力,欲電請首相兼陸軍大臣的東條英機撤換有關指揮官,在富永的責備和敦促下,23軍38師團的參謀人員相繼到第一線協助指揮作戰。

1941年12月25日,酒井隆隨即暫代香港總督職務。

日軍佔領香港

駐守赤柱的英軍東旅指揮官華里士准將雖接到投降命令,要求進一步確認消息,但通訊已經中斷,英軍指揮部杳無音訊。華里士便繼續指揮赤柱炮台的3座9.2英寸口徑大炮轟擊日軍,造成了日軍較大傷亡。直到26日凌晨,華里士的副官將投降手令帶回,東旅宣布投降,並交出了所有武器。

194徠1年12月25日,港督楊慕琦在半島酒店簽署降書後,日軍司令官酒井隆中將在12月28日頒布《波集作命甲第225號》,並於翌日成立軍政廳,香港正式進入日據時期。

香港淪陷,中國一些愛國進步民主人士和文化界人士困在香港,1941年12月8日,中共中央、南方局書記周恩來分別電示八路軍駐香港辦事處主任廖承志,迅速作好應變準備,將這批人士搶救出來,經澳門、廣州灣(今湛江港)或東江轉入大後方。廣東人民抗日游擊隊立即派出武工隊員、交通員進入港九地區。從1942年1月5日開始,武工隊員首先把這批人上分批由香港送到九龍交通站。11日,第一批文化界人士茅盾、鄒韜奮、戈主權等數十人離開九龍市區,通過日軍封鎖線,安全到達寶安白石龍抗日根據地。文化界人士和民主人士及其家屬共800餘人被搶救出來,此外,國民黨官員和家眷等10餘人,國際友人近100人也被搶救出來,安全回到大後方。

香港之戰後共18天,其傷亡情況為:日軍戰死683人(一說692人),傷1314人(一說1662人);英軍陣亡1555人(一說1679人),1042人失蹤,10818人被俘。

香港的陷落使香港暫時脫離了英國的殖民地統治,進入香港日據時期,隨後日軍在相關發行軍票、實行配給制度。1941年12月26日,日本宣布以軍票取代本地貨幣。1942年1月港元和軍票的兌換率為2兌1,可是在1942年7月24日起兌換率變為4兌1兌換率驟降,使香港人被略奪得更貧窮。日圓軍票於1943年6月1日成為唯一貨幣,港元變為非法,藏有港元的人會被施以重罰。日用品的價格必須以日元作單位。至1945年日本投降時,被強迫兌換的日本軍票總值超過當時幣值的57億港元。由於食物短缺,為了緩減人口壓力,1942年1月日佔軍民治部成立“歸鄉指導委員會”,軟硬兼施強迫大量市民歸鄉,被迫驅逐至中國大陸。1945年,香港的人口僅剩下60萬,比被日軍侵佔前的1941年減少約100萬,日軍在香港期間大規模殺害英軍傷兵(聖士提反慘案)、製造了銀礦灣等慘案。

英國徹底摒棄了對日綏靖政策,竭盡全力在遠東太平洋戰場上協同中美等盟國進行反法西斯戰爭,有力地推動了戰爭的勝利進程。香港陷落,使中國大陸喪失了海外援助的重要據點。

1942年2月3日(一說2月2日),廣東人民抗日游擊隊港九大隊在西貢黃毛應村的教堂宣布成立,下轄長槍隊、短槍隊、海上中隊、城區地下武裝隊(市區隊)和情報隊等5個中隊。香港淪陷時期,東江縱隊港九獨立大隊團結香港同胞堅持開展敵後游擊戰爭,建立游擊基地,在海上和陸上不斷打擊日本侵略者。

| 名稱 | 地址 |

| 西灣國殤紀念墳場 | 位於香港柴灣歌連臣角道,設有烈士之墓,安葬著1500多名陣亡軍人。 |

| 赤柱軍人墳場 | 位於香港赤柱淺水灣,墳場安葬在港死亡的英軍。 |

| 沙頭角抗戰紀念館 | 位於香港沙頭角南涌羅家老屋,常設展覽為三部分。 |

| 烏蛟騰“抗日英烈紀念碑” | 位於香港船灣郊野公園烏蛟騰村,原紀念碑於1951年建成,2009年遷址重建。 |