隱孢子蟲

球蟲類寄生蟲

隱孢子蟲(Cryptosporidiumn Tyzzer,1907)為體積微小的球蟲類寄生蟲。廣泛存在多種脊椎動物體內,主要為微小隱孢子蟲,引起隱孢子蟲病( cryptosporidiosis),是種以腹瀉為主要臨床表現的人畜共患原蟲病,被列為世界最常見的6種腹瀉病之列,WHO於1986年將人隱孢子蟲病定為艾滋病懷疑指標之一,隱孢子蟲是重要的機會致病性原蟲。

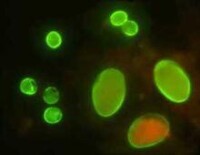

隱孢子蟲蟲卵熒光抗體染色

隱孢子蟲於1907年首次在小鼠胃腸黏膜切片中發現,定名為鼠隱孢子蟲(C,muris),1912 年又報道了微小隱孢子蟲,直到1955年才確定此蟲為引起動物腹瀉的重要病原。隱孢子蟲在分類上屬原生動物界頂復門(Apicomplexa)、孢子蟲綱(Sporozoa)、球蟲亞綱(Coccidia)、真球蟲目(Euceidioride)、艾美耳球蟲亞目( Eimeriorina)、隱孢科(Cryptosporididae)、隱孢子蟲屬(Cryptosporidiom),已在哺乳動物、禽類、爬行類和魚類等體內發現了15個有效種,包括安氏隱孢子蟲(C.andersoni),貝氏隱孢子蟲(C.baileyi)、犬隱孢子蟲(C.canis)、貓隱孢子蟲(C.elis)、雞隱孢子蟲(C.galli)、人隱孢子蟲(C.huminis)、火雞隱孢子蟲(C.meleagridis) 、摩氏隱孢子蟲(C.molnari)、小鼠隱孢子蟲(C.muris)、小球隱孢子蟲(C.aroum),魏氏隱孢子蟲(C.urairi),蜥蛇隱孢子蟲(C.saurophilum)、蛇隱孢子蟲(C.serpentis)、豬隱孢子蟲(C.suis)、牛隱孢子蟲(C.bovis)。

隱孢子蟲

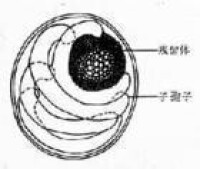

人和許多動物都是本蟲的易感宿主,當宿主吞食成熟卵囊后,在消化液的作用下,子孢子在小腸脫囊而出,先附著於腸上皮細胞,再侵入其中,在被侵入的胞膜下與胞質之間形成帶蟲空泡,蟲體在空泡內開始無性繁殖,先發育為滋養體,經3次核分裂發育為Ⅰ型裂殖體。成熟的Ⅰ型裂殖體含有8個裂殖子。裂殖子被釋出后侵入其它上皮細胞,發育為第二代滋養體。第二代滋養體經2次核分裂發育為Ⅱ型裂殖體。成熟的Ⅱ型裂殖體含4個裂殖子。此裂殖子釋出后侵入腸上皮發育為雌、雄配子體,進入有性生殖階段,雌配子體進一步發育為雌配子,雄配子體產生16個雄配子,雌雄配子結合形成合子,進入孢子生殖階段。合子發育為卵囊。卵囊有薄壁和厚壁兩種類型,薄壁卵囊約佔20%,僅有一層單位膜,其子孢子逸出后直接侵入宿主腸上皮細胞,繼續無性繁殖,形成宿主自身體內重複感染;厚壁卵囊約佔80%,在宿主細胞內或腸腔內孢子化(形成子孢子)。孢子化的卵囊隨宿主糞便排出體外,即具感染性。完成生活史約需5~11天。

隱孢子蟲的生活史

本蟲主要寄生於小腸上皮細胞的刷狀緣納蟲空泡內。空腸近端是蟲體寄生數量最多的部位,嚴重者可擴散到整個消化道。亦可寄生在呼吸道、肺臟、扁桃體、胰腺、膽囊和膽管等器官。

寄生於腸粘膜的蟲體,使粘膜表面出現凹陷,或呈火山口狀。寄生數量多時,可導致廣泛的腸上皮細胞的絨毛萎縮、變短、變粗、或融合、移位和脫落,上皮細胞老化和脫落速度加快。固有層多形核白細胞、淋巴細胞和漿細胞浸潤。此外,艾滋病患者併發隱孢子蟲性膽囊炎、膽管炎時,除呈急性炎症改變外,尚可引起壞疽樣壞死。

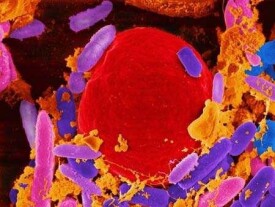

電鏡圖片下的隱孢子蟲

此外,由於隱孢子蟲感染縮小了腸粘膜表面積,使得多種粘膜酶明顯減少,例如乳糖酶,這也是引起腹瀉的原因之一。

臨床癥狀的嚴重程度與病程長短亦取決於宿主的免疫功能狀況。免疫功能正常宿主的癥狀一般較輕,潛伏期一般為3~8天,急性起病,腹瀉為主要癥狀,大便呈水樣或糊狀,一般無膿血,日排便2~20餘次。嚴重感染的幼兒可出現噴射性水樣便,量多。常伴有痙攣性腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、食慾減退或厭食、口渴和發熱。病程多為自限性,持續7~14天,但癥狀消失后數周,糞便中仍可帶有卵囊。少數病人遷延1~2個月或轉為慢性反覆發作。免疫缺陷宿主的癥狀重,常為持續性霍亂樣水瀉,每日腹瀉數次至數十次,量多,達數升至數十升。常伴劇烈腹痛,水、電解質紊亂和酸中毒。病程可遷延數月至1年。病人常併發腸外器官隱孢子蟲病,如呼吸道和膽道感染,使得病情更為嚴重複雜。隱孢子蟲感染常為AIDS病人併發腹瀉而死亡的原因。

人隱孢子蟲病的病情與宿主免疫功能有關。免疫功能正常時,主要表現為急性胃腸熒癥狀排帶黏液的水樣便,有的伴有明顯腹痛,此外,尚有噁心、嘔吐、低熱及厭食。水瀉1周即可恢復。當免疫功能抑制時,則表現為慢性腹瀉,水瀉難以控制,病程可長達數月,並伴有嘔吐、上腹痙攣、體重減輕等。兒童患者還表現為生長遲緩和發育不良,此類患者從類便持續排出大量卵囊,部分患者可表現為膽囊炎,出現上腹部疼痛、噁心、嘔吐,同時伴有嚴重腸炎。值得注意的是,隱孢子蟲是艾滋病病人合併腸道感染的常見病原體,感染后常常危及患者生命。

各種動物,尤其是新生或幼齡動物,對隱孢子蟲呈高度易感性,但並非所有感染都引起急性發病。正常機體,常呈自限性或亞臨床感染或無癥狀感染,但在免疫功能低下或受損患者,其可迅速繁殖,使病情惡化,成為死因。犢牛感染時呈暴髮式流行,表現為一種輕度至重度的腹瀉,嚴重時厭食,脫水,死亡。綿羊羔發病常在7~10日齡,甚至4~5日齡的小綿羊羔,病程7d,康復后的蓋羊常複發,病情嚴重者則在發病後2~3d后死亡.發病率為37%~83%,死亡率為2%~40%。禽類主要是雞、鴨,表現癥狀為精神沉鬱、張口呼吸,伸頸、胸腹起伏明顯,氣喘、咳嗽、腹瀉、重者飲食慾廢絕,發病後2~3d內死亡。

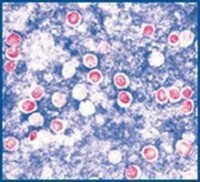

改良抗酸染色法下的隱孢子蟲蟲卵形狀

(2)改良抗酸染色法:染色後背景為藍綠色,卵囊呈玫瑰色,圓形或橢圓形,囊壁薄,內部可見1~4個梭形或月牙形子孢子,有時尚可見棕色塊狀的殘留體。但糞便標本中多存在紅色抗酸顆粒,形同卵囊,難以鑒別。

(3)金胺酚—改良抗酸染色法:先用金胺—酚染色,再用改良抗酸染色復染,用光學顯微鏡檢查,卵囊形態同抗酸染色所示,但非特異性顆粒呈藍黑色,顏色與卵囊不同,有利於查找卵囊,優化了改良抗酸染色法,提高了檢出率。

隱孢子蟲病的免疫學診斷近年發展較快,具有彌補糞檢不足的優點。

(1)糞便標本的免疫診斷:均需採用與卵囊具高親和力的單克隆抗體。在IFAT的檢測中卵囊在熒光顯微鏡下呈明亮黃綠色熒光,特異性高、敏感性好。適用於對輕度感染者的診斷和流行病學調查。採用ELISA技術檢測糞便中的卵囊抗原,敏感性、特異性均好,勿需顯微鏡。流式細胞計數法可用於卵囊計數,考核療效。

(2)血清標本的免疫診斷:常採用IFAT、ELISA和酶聯免疫印跡試驗(ELIB),特異性、敏感性均較高,可用於隱孢子蟲病的輔助診斷和流行病學調查。

(1)傳染源:隱孢子蟲病人的糞便和嘔吐物中含大量卵囊,多數患者在癥狀消退後仍有排出,可持續數天至5周,是主要的傳染源,而健康帶蟲者和恢復期帶蟲者也是重要的傳染交叉試驗證實,牛、羊、貓、犬和兔等動物的隱孢子蟲卵囊亦可感染人,成為畜牧地區和農村要動物源性傳染源。

(2)傳播途徑:隱孢子蟲病的傳播主要是經“糞→口”途徑,通過人→動物,人→人和人境(包括水源、食物源和空氣源)之間的接觸而誤食了隱孢子蟲卵囊而受到感染。在病人的糞便中含有大量的卵囊,含有卵囊的糞便通過污染水源、食物和環境等經口進入人體而感在擁擠的家庭、幼兒園或託兒所以及醫院接觸傳播率也很高,同性戀者口交、肛交行為(特別是在艾滋病患者)也是感染隱孢子蟲的重要途徑,痰中有卵囊者可通過飛沫傳播。

隱孢子蟲對臭氧和加氯消毒有很強的抵抗力。一般自來水廠的加氯消毒基本無效,隱蟲比其他寄生蟲更易突破供水系統的過濾和消毒環節而造成隱孢子蟲病的水源性暴發。英等國均有水源污染引起暴發流行的報道,如只有6萬人口的美國喬治亞州的一個小鎮,有1人發生了胃腸炎,其中39%的人糞檢卵囊陽性,1993年威斯康星州161萬人的密爾沃基市40.3萬人感染,旅遊者亦常通過飲用污染的水源而造成暴發流行。

隱孢子 蟲呈全球分佈,我國黑龍江陝西北京、安徽、湖南、廣東、四川、新疆、上海、天津、河南等地均已報道了畜禽隱孢子蟲感染。在禽類中以貝氏隱孢子蟲流行最為廣泛,尤其在肉用仔雞群中流行更為嚴重。Goodwin等(1989)和Tzipori 等(1981)報道,雞在自然感染的情況下,其感染率為6.4%~88.0%。

隱孢子 蟲的宿主範圍很廣,可寄生於46種脊椎動物,包括7個目的哺乳類、4個目的鳥類、2個目的魚類,1個目爬行類的多種動物中。除感染人外,已報道的有黃牛、水牛、奶牛、馬、綿羊、山羊、豬、犬.貓、鹿、猴、兔、大鼠、小鼠、豚鼠等哺乳動物均可感染。血清學檢查表明,豬100%陽性,馬94%.牛92% .綿羊84%、兔40%、豚鼠30%陽性。在禽類中的宿主也很廣泛,已報道隱孢子蟲寄生於雞、鴨、鵝、火雞、烏骨雞、鵪鶉、珍珠雞、鷓鴣、雉、孔雀、鸚鵡、金絲雀天鵝和情鳥等。

本病的流行有一定的季節性,每年的春夏和初秋為流行的主要季節。隱孢子蟲病亦被作為人類獲得性免疫缺陷綜合征(艾滋病)的常見病症面引起重視,本病潛伏期為36~48h至7~12d,病程2~14d能獨立發病,也能與輪狀病毒、冠狀病毒、大腸桿菌混合感染。

隱孢子蟲卵囊在外界具有較強的存活力。只要卵囊的雙層厚壁保持完整,在外界可存活9~12個月,且對多數消毒劑有抵抗力,但乾燥1~4d可失去活力,0℃以下或65℃以上滅活30min也可將其殺死,也可使用10%福爾馬林和5%氨水或工業用漂白粉,5%氨水加熱65℃30 min可有效殺死卵囊。

為防止病人、病畜及帶蟲者的糞便污染食物和飲水,應注意糞便管理和個人衛生,同時保護免疫功能缺陷或低下的人,增強其免疫力,避免與病人病畜接觸,凡接觸病人病畜者,應及時洗手消毒。隱孢子蟲病至今尚無特效治療葯。一般認為,對免疫功能正常患者,應用對症和支持療法,糾正水、電解質紊亂可取得良好的效果,對免疫功能受損者,恢復其免疫功能、及時停用免疫抑製劑藥物則是主要措施。