大足北山石刻

重慶市大足區境內的古迹遺址

大足北山石刻

大足北山石刻

大足北山石刻

大足北山石刻

大足北山石刻

龕窟如蜂房。造像5000餘尊。造像細膩精美,技藝嫻熟巧妙。除部分碑刻、塔幢和淺小龕窟殘毀外,其餘均保存完好。

北山,古名龍崗山,距大足縣城龍崗鎮北1.5公里,海拔545.5米。北山摩崖造像重點保護範圍面積7.62公頃,一般保護範圍面積21.82公頃,建設控制地帶面積28.15公頃。北山佛灣摩崖造像,開鑿於公元892~1162年(唐景福元年至南宋紹興)。造像崖面長約300米,高7~10米。龕窟密如蜂房,分為南、北兩段,通編為290號(1~100號為南段,101~290號為北段)。其中造像264龕窟,陰刻圖1幅,經幢8座。

北山摩崖造像近萬尊,主要為世俗祈佛出資雕刻。造像題材51種,以佛教密宗為主,約佔總數的二分之一以上。其次有三階教、凈土宗等。這些造像題材都是在當時民間極為流行的,是佛教世俗化的產物,異於中國前期石窟。北山造像以雕刻細膩、藝精技絕、精美典雅而著稱於世,展示了公元9世紀末至12世紀中頁(晚唐、五代、兩宋)中國民間佛教信仰及石窟藝術風格的發展、變化。

大足北山石刻

公元10世紀中葉的五代造像佔北山造像的三分之一以上,是中國這一時期造像最多的地區,有著承上啟下的重要作用。造像題材有18種,出現了藥師經變、陀羅尼經幢等新內容。其藝術特點是小巧玲瓏,體態多變,神情瀟灑,紋飾漸趨繁麗,呈現出由唐至宋的過渡風格。如第53號的佛、菩薩像,既有唐代雕刻的豐滿古樸,又具宋代造像的修長身軀。第273號的千手觀音及其侍者、第281號的東方藥師凈土變相等,薄衣貼體頗具唐風,儀容秀麗又似宋刻。

公元10世紀後期至12世紀中葉的宋代造像題材廣泛,多達21種,尤以觀音最為突出,被譽為"中國觀音造像的陳列館"。這一時期的作品更加貼近生活,體現了宋代的審美****。造像具有人物個性鮮明,體態優美,比例勻稱,穿戴艷麗等特點。最具代表性的是建於公元1142~1146年間的第136號轉輪經藏窟。該窟造像以恬靜的面部刻劃反映其內心之寧靜,以玲瓏的衣冠顯其身份的高貴。以線造型,線面並重,富有中國民族特色。瓔珞蔽體,飄帶滿身,花簇珠串,玲瓏剔透,裝飾味濃;且多保存完好,宛如新刻,被公認為是“中國石窟藝術皇冠上的一顆明珠”。其它如第125號數珠手觀音、第113號和第133號水月觀音、第155號孔雀明王窟、第177號泗洲大聖龕、第180號十三觀音變相窟等都是這一時期的珍品。這些造像的形象、姿態、性格、神情以至衣褶、飾物等,皆耐人尋味;組合變化豐富,刻工精美,步步移,面面觀,出人意料的意境層出不窮。

北山摩崖造像中,現存碑碣7通。其中,刻於公元895年的《韋君靖碑》,具有補唐史的重要價值;刻於公元1163~1189年間的《趙懿簡公神道碑》,系宋代四大書法家之一的蔡京所書,為書法藝術之珍品;二十二章《古文孝經碑》,則被史家們稱之為“寰宇間僅此一刻”。此外,還存有題刻、詩詞17件,造像記77件。對歷史地理、宗教信仰、石窟斷代分期、歷史人物等的研究皆具較高價值。

大足北山石刻

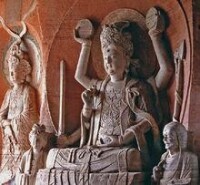

此龕是韋君靖據《毗沙門天王經》鐫造,通編為第5號。韋君靖造此像有自我比附為唐之毗沙門王之意。

傳說,天寶元年(公元742年),安西城(今新疆庫車縣)被番兵圍困,有表請救援。但路途遙遠,救兵難到,唐明皇即讓不空和尚請北方毗沙門天王神兵救援。於是天王金身出現,大放光明,同時有“金鼠”咬斷敵軍弓弦和鎧甲繩,神兵著金甲,擊鼓聲震三百里,地動山崩,番兵大敗。唐玄宗聞奏大悅,救令諸道節度,所在州府於城西北及營寨並設其像供養。此後,毗沙門天王像被軍旅視為保護神,可得“神力”,故永昌寨韋君靖攜刻此像。

毗沙門天王又名北方多聞天王,是佛教護持北方的護法神、。龕正中攜刻的北方天王,身材魁偉,威武強悍,頂盔貫甲,雙眉倒豎,怒目圓睜,給人以一種威嚴雄焊,強有力的懾服感;天王兩側力士怒目咧嘴,面目猙獰,持刀揮棍,勇不可擋;這些形象恰似唐代赳赳武夫,給人以剛勁之美感。左側男、女侍者則英俊儒雅,賢淑端莊,衣飾貼體,線條道勁流暢,技法嫻熟。

大足北山石刻