稷王山

自然風景區

稷王山。英文名:Jiwangshan。地理位置:晉西南地區峨嵋台地。海拔:1279米。

稷王山

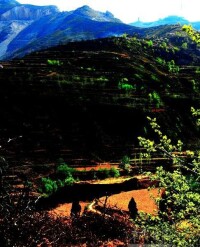

黃河自河套平原呼嘯南下,闖過黃土高原、向東大轉彎的地方,有條支流由北匯入,這便是汾河。汾河,象一條藍色的綢帶,自北向南貫穿著三晉大地,在太行山脈和呂梁山脈之間形成一北、一南兩大盆地,這就是晉北的太原盆地和晉南的臨運盆地。晉南一帶雖然也是溝壑縱橫,但是成片成片的田野沿著山腳向河岸階梯延展,一望無際,耕作和灌溉條件比較優越,自古以來就是山西的糧倉。這一帶,有一座名不見經傳的小山,人稱“稷王山”。稷王山海拔高1279米,山之四周聞喜、夏縣、遠城、萬榮、稷山諸縣,從古至今皆為我國傳統農業最為發達的地方。

華夏農業文明的正式起源是從后稷在稷王山播種五穀的那雙手開始的。當后稷看到人們以狩獵採集為生而經常忍飢挨餓時,心痛不已,他走遍河東的山山水水,用石頭和木塊製成農具,教人們耕田稼穡。堯帝知道后專聘他做農師,指導人們做各種農藝。

昂首層霄俯萬重

配天功德重先農

當年教稼知何處

瑞盪勛州第一峰

五雲深處即仙家

一道嵐光落照斜

姑射晴嵐

款乃聲問芒葦洲

桃花古渡水西流

乘搓仙客今來否

月朗煙波一葉舟

玉壁森森武庫環

汾水孤舟

勢卷長河水一灣

曆元妙蘊訂羲和

御日精靈永不磨

剩有一抔黃土在

夕陽落照瑞煙拖

高風落落姓名傳

玉壁秋風

白雲深鎖洞中天

何年分得洞庭春

釀作甘泉色倍新

想是地靈鍾寶氣

故教淑景潤芳塵

羲陵晚照

為有紫金仙佛掌

高擎明月照天堂

稷王塔和姜塔

稷王山上最明顯的標誌物就是稷王塔與姜塔,前者在山頂,後者在山腰,天氣晴朗時10多公裡外也能看得清楚。

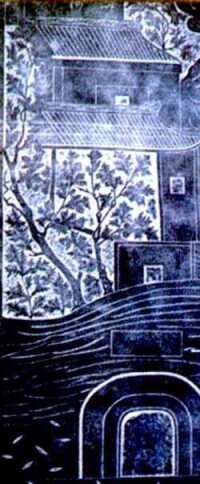

文洞飛雲

稷王廟“無梁殿”,因整個建築沒有通長大梁承托而得名。此廟位於萬榮縣西北隅的南張鄉太趙村,原廟宇宏偉壯觀,頗具規模,可惜抗日戰爭中被日本侵略軍燒毀,保存下來的僅有正殿(即無梁殿)和民國10年(1921)重修的舞台。

甘泉春色

部分石柱礎上還保留著金代的特點,“無梁殿”確屬金代建築物無疑。

獻殿

仙掌擎月

姜嫄殿

姜嫄殿是為紀念后稷的母親姜嫄而建,其建築是典型的元代建築。后稷母親姜嫄在一次郊遊時發現地上有巨人的腳印便在上面踩了一腳,之後便生下了后稷,姜嫄覺得是個怪胎,就在數九寒天把他丟與寒冰之上,但后稷卻得到百鳥的保護,大難不死,長大為人民群眾辦了許多好事。

后稷教民稼牆

石雕

一絕:精湛的石雕

主要指"稷山八景","七古一章",對聯"統肇王基功崇平地,源開粒食,德大配天"以及七十六塊欄桿的內容和迴廊四周的二十根大石柱。其中主樓正門前的兩根蟠龍石柱,更為特殊,猶如鬼斧神工之作,一柱是雲騰浪涌,魚躍龍飛;一柱是火焰熊熊,朱雀穿躍,真是攝人魂魄,蔚為壯觀。

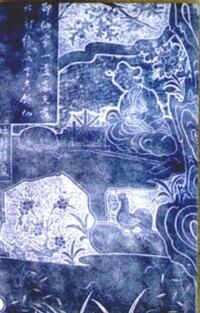

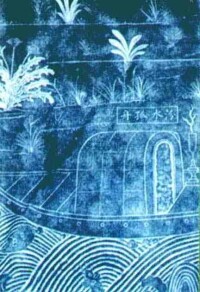

二絕:奇妙的木刻

木刻主要內容為祭祀穀神場面和稷王教民稼穡圖,其刻線流暢,造型生動。如手持谷穗的稷王,耕耘播種的農夫以及默默辛勞的牛馬和碾滾的碌毒與揚谷的扇車等,全都表現得栩栩如生,活靈活現。

三絕:壯美的琉璃

古建專家柴澤俊先生曾多次說到:稷山稷王廟,將石雕,木刻和琉璃三者藝術渾然一體,彌足珍貴,確屬"三絕"古建。

木刻

琉璃

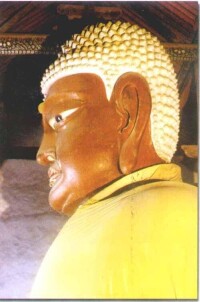

該寺始建於金代皇統二年(1142年),元,明,清各代曾多次重修或擴建。原寺規模較大,拾級而上,坡道兩旁殿宇棋布有序,塑像極多。因戰亂大部分建築遭毀。現僅存正殿,垛殿及十王洞,十六羅漢洞等。

正殿,系樓閣式建築,殿內有一尊高20餘米,寬6。7米,保存完好的釋迦牟尼佛像。佛身穿之閣之上下,攀木梯登至頂層,不僅可瞻仰佛之整體,整個縣城全景均歷歷在目。

在華夏大佛的範疇里,儘管有馳名的樂山和強巴大佛,可它們分別為石質和銅質,而稷山大佛獨具特色,佛身是以土崖雕塑而成,亦可謂出類拔萃。

大佛寺位居高地,土雕大佛又以此為基,更顯其氣勢恢宏,巍峨壯觀。稷山大佛,實堪稱天下第一土雕大佛。

稷山縣西二公里之南陽村西隅,有一座法王廟。該廟坐西向東,佔地約3000餘平方米,現存殿宇十八間,舞台一座和一個清代補建的三間門樓。在這群古建築中,其藝術價值和科學價值當以舞台為最。該舞台,據廟內碑文記載,建於明成化七年(1472年),系重檐十字歇山頂,上覆琉璃彩瓦,長14。5米,寬14。3米,梁架結構繁雜奇巧,斗拱裝飾古樸俏麗,雕刻工藝精湛,氣勢雄偉壯觀,是一座頗有元代遺風的明代建築珍品。

青龍寺壁畫

另外,還應附帶提及一點,即地宮中5號和8號墓的屍床下,原堆集著焦炭五百市斤,其質量與今天的土法煉焦的產品無異。這充分說明,至少在公元十一世紀時,稷山一帶的人工土法煉焦技術就已趨成熟。

后稷與稷王山

土雕大佛

有邰氏與稷王山

司馬遷《史記》中講,周后稷的母親姜原為有邰氏之女。至於遠古有邰氏到底居於何地,過去一般認為邰地應在陝西武功,但還有人以為邰地應該在今天晉西南的稷王山一帶。稷王山北約10餘公裡外即是汾河。汾河在先秦文獻中出現甚早,在遠古創世創物神話中就已經有了所謂汾水之神。汾水之神《左傳》里記載名曰“台駘”。我國古代時,從晉西北寧武縣管涔山下的汾河源頭,經晉中平原,直至汾河入黃河處的禹門口,沿汾幾乎各地就都有台駘廟,而其中寧武、太原和侯馬等地的台駘廟則最為有名。但根據許多信息分析,台駘神的始源地看來還是在大約夏代前的峨嵋台地一帶。峨嵋台地東北而西南走向,綿延約百餘公里,東北部即與唐堯所封大夏之地(今翼城、襄汾一帶)相接,而稷王山事實上正是坐落在峨嵋台地東北區的正中之上。台駘應該就是遠古民族有邰氏的一名成員。他不但應該與后稷棄一樣,屬於同一時期的傳說始祖人物,而且或許與姜還確實有些血緣關係呢。

伯益與稷王山

據說與后稷棄同時期還有過一位伯益。我國古代許多文獻中都秉承了《尚書》的說法,認為伯益知鳥語,善訓鳥獸,但《呂氏春秋》和《淮南子》等又認為伯益不但善占卜,而且更會作井。稷王山所處之地,古時修的水井常常掘至百餘丈深,飲食用水如糧食一樣寶貴。歷史上,稷王山四周的人民,祖祖輩輩視伯益與后稷為同樣的創物先祖。所以,許多村莊就把伯益與后稷同廟祭祀,且香火四季不輟。本世紀70年代時,考古工作者在距稷王山不遠的夏縣東下馮古文化遺址中,曾經發現了多眼距今約4000年左右的水井遺存,而這些水井所出現的時間,也應該正是伯益以後不久的夏末商初時期。本世紀稷王山西麓的萬榮縣皇甫鄉,曾經出現過一位著名的考古學家衛聚賢(公元1899年——1989年)。從他1931年發現併發掘萬榮荊村遺址始,近70年來,稷王山四周的新石器時代文化遺址更是層出不窮,時有發現。

據考,早在遠古時期,稷王山一帶就有原始部落繁衍生息。傳說,當時的部落首領為了部民生活和部落繁榮,曾命她的一位臣子率眾人四處奔波以種植黍谷(古稱“稷”),結果在汾河下游的這片黃土地上獲得了成功。他們日出下山而作,日落上山而息,逐漸使這一帶成為部落的糧倉。首領為了激勵更多的部民墾荒事農,便冊封這位臣子為“稷王”,冊封這座山為“稷王山”。稷王死後,也就葬在了這座山上。據說,當時人們為了表達對稷王的崇敬、懷念之情,便在山上修建了一座廟,取名稷王廟。此後,大凡在此地為官的人,每年都要到山上的稷王廟去祭拜稷王。

說來也頗有意思。像是真有這麼回事一樣,在稷王山的山石中竟真有一種明亮發光的玉質石子,大小形狀有的像麥粒,有的如黍稷模樣,有的似穀子玉米,還有的形若芝麻或各種豆粒,甚至還有似南瓜籽者。因此,古人不知從何時起即把它們稱作為“五穀石”。古人在稷王山採拾“五穀石”時據說有一傳世規矩,那就是採拾者不能言語,如言語則終日不能獲得一粒。這傳世的規矩,無疑增加了稷王山作為中國農業始祖之神后稷誕生之地的神聖性。民國初年有一個解州籍人李子祥,曾先後在聞喜東鎮區和稷山清河區任職,對稷王山頗多考察。他曾寫過一篇《游稷山感后稷教稼之功德記事》。此文章後來被收入顧頡剛先生編著的《古史辨》第二冊中。這位李子祥先生曾熱情建議,應把稷王山的“五穀石”搜羅採取,供之本省陳列和農會研究品題,再輸送京、津、滬、漢博物院,為全世界所注目,尊重中華,推本農業,使人知山西有后稷神聖,景仰崇拜,稷、聞之榮,亦三晉之光。”六七十年前的鄉鎮級職員已能有如此想法,也真令人吃驚。這話實際說得也對。科學無論發達到什麼時候,人只要還吃糧食,那就不該忘記后稷的培育五穀與教民稼穡之功德。對后稷,應該猶如對黃,帝一般去給予紀念。

稷王山出產白雲石,由於瘋狂採礦、無序作業,稷王山的生態環境十分惡劣。白雲石是生產金屬鎂的重要原料,聞喜的十多家金屬鎂廠用的都是這裡的礦石,從2000年開始,就有十多個採礦點在這裡開炮作業,每年最少開採上萬噸的白雲石,可這裡根本沒有整體的開採規劃,廢棄的礦石隨意堆放,而當地國土資源局的管理僅僅是收取2%的資源補償費。當地一些不法商人為了牟取暴利,有的在沒有辦理礦產資源開採許可證的情況下就匆匆上馬,有的一證多點開採,當地土地局也拿不出整體的開採規劃,使原本蒼翠的大山從橫斷面上被片片剝離、塊塊分割,山體滑坡,碎石橫流,希望稷王山的開採能夠在有關方面的專家探明儲量及開採價值之後進行整體規劃,從而有序地開採,別讓生態環境遭到破壞,別讓礦產資源白白浪費。

旅遊乘車路線:從稷山火車站,汽車站乘1路,5路公交車百貨大樓下車向西50米即可到達。