神霄派

符籙三宗分衍的支派之一

神霄派是符籙三宗分衍的支派之一。產生於北宋末,流傳於南宋至元明。 “神霄”之名,來源於《靈寶無量度人上品妙經》。該經根據古代天有“九霄”、“九重”之說,指認其中最高一重為“神霄”。並對之作了如下的描繪:“高上神霄,去地百萬。

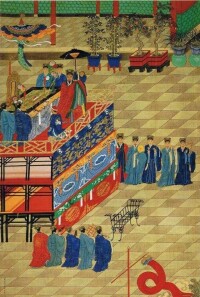

神霄派道士

神霄雷法

在神霄派創建過程中,林靈素對該派亦有建樹。據稱,他游西洛時,路遇一道人,姓趙,與之交遊數載。一日,道人去世,遺囊中有書三冊,名曰《神霄天壇玉書》,或稱《五雷玉書》,寫明“付與林某”。后復見趙道人,告之曰:“予乃漢天師弟子趙升也。向者所受《五雷玉書》,謹而行之,不可輕泄,即日為神霄教主雷霆大判官”云云。據說該書“有神仙變化法言,興雲致雨符咒”,林靈素得此書後,“豁然神悟,察見鬼神,誦咒書符,策役雷電,追攝邪魔,與人禁治疾苦,立見功驗。”政和六年(1116),因徐知常引薦,被徽宗召見。為了迎合徽宗私意,大言曰:“天有九霄,而神霄為最高,其治曰府。神霄玉清王者,上帝之長子,號長生大帝,陛下是也。”

徽宗大喜,詔將福寧殿東所建之玉清和陽宮,改名玉清神霄宮,諸州之天寧觀改名神霄玉清萬壽宮,中祀長生大帝君(實為徽宗)、青華大帝君像。由是神霄派聲勢益盛。

張陵第三十代孫張繼先亦對創建神霄派有貢獻。張宇初《道門十規》稱:“神霄自汪、王二師而下,則有張、李、陳、白、薩、潘、楊、唐、莫諸師,恢弘猶至。”其中的張,即指張繼先。張繼先撰有《明真破妄章頌》,以闡發雷法理論。

神霄派為了標榜其教之古遠,稱其教源出於神霄玉清真王,或玉清聖境元始法王,火師汪真君則為闡教之祖師。宣稱王文卿之法術即為火師汪真君親傳。但火師汪真君何許人也?據《歷世真仙體道通鑒續編》卷五《火師汪真君傳》載,汪真君,名子華,字時美。唐玄宗開元二年(714)生於蔡州汝陽縣(今屬河南)。年四十,而三舉不第,乃棄儒學道,與顏真卿同師白雲先生李約,再師赤城先生司馬承禎。后遇安祿山之亂,棄家南遊,住南嶽祝融峰下修道,九年不出山。再遇紫虛元君幸南嶽,授以至道。再修二十八年,丹成道備,於德宗貞元五年(789)飛升。據此,火師汪真君雖有其人,但無傳習神霄雷法之事迹;然而有關王文卿之傳記皆雲其於北宋末親授王文卿劾召雷雨之術。但此時去枉真君逝世已三百餘年,何得親授?由此可見主文卿輩劾召雷雨之術,並非出於火師汪真君,實乃王文卿輩之自創,因而神霄派之歷史,也只能始於王文卿。

神霄派人物

繼王文卿之後,有薩守堅者,以神霄雷法聞名於兩宋之際。倪岳《青溪漫稿》和《明史·禮志》謂其為蜀人,在宋徽宗時,從王文卿、林靈素學法;清雍正《山西通志》卷一百五十九則謂其為山西汾陽人,自稱汾陽薩客。虞集《靈惠沖虛通妙真君王侍宸記》稱他“見侍宸(王文卿)於青城山,而盡得神秘,游東南,禱祈劾治,其神怪有過於侍宸者。”他撰有《雷說》《內天罡訣法》《續風雨雷電說》等文,以闡述神霄雷法。其《雷說》云:“法本諸道,道源諸心。能以吾之精神,融會一氣之精神,以吾之造化,適量五行之造化,則道法妙矣!”“學者無求之他,但求之吾身可也。夫五行根於二氣,二氣分而為五行,人能聚五行之氣,運五行之氣為五雷,則雷法乃先天之道,雷神乃在我之神,以氣合氣,以神合神,豈不如響斯答耶?”“會此之道,參此之理,則二氣不在二氣,而在吾身,五行不在五行,亦在吾身。吹而為風,運而為雷,噓而為雲,呵而為雨,千變萬化,千態萬狀,種種皆心內物質之。”因此神霄派道士都非常重視內丹修鍊,以之作為行法的基礎。

至南宋,神霄派在江南地區十分流行。有稱傳自王文卿者,有稱傳自林靈素者,有稱傳自張繼先者。虞集《正侍宸記》謂王文卿於南宋初逝世后,得其傳者,唯新城高子羽,子羽傳臨江徐次舉,次舉傳金溪聶天錫,天錫傳臨川譚悟真,人稱譚五雷。入元后,譚悟真仍活動於人間。宋洪邁《夷堅丙志》卷十四云:建昌王文卿既以道術著名,其徒鄭道士得其五雷法,往來筠、撫諸州,為人請雨治祟,召呼雷霆,若響若答。

南宋理宗時道士劉玉(字清卿)為《神霄金火天丁大法》作《後序》,記有林靈素所傳一系,稱:“火師傳與玉真教主林侍宸,林傳與張如晦,後傳陳道一,下付薛洞真,盧君野。次以神霄派脈付徐必大,徐亦不得其文,盧君化於劍江,將解,而枕中出其書以付玉。法傳盧君,而派繼徐君。”

《道法會元》卷二百五十三《地*緒餘論》又記張繼先所傳一系,稱:“地*一司之法,實起教於虛靖天師(張陵第三十代孫張繼先——引者注),次顯化於天寶洞主王宗敬真官,青城吳道顯真官,青州柳伯奇仙官,果州威惠鍾明真人,相繼而為宗師。其後如江、浙、閩、蜀、湖廣,嗣法者何限,姓名昭揭寧幾人。”以上所列諸人的事迹皆不詳。

南宋時期的金丹派南宗亦兼傳神霄五雷法。白雲蟾《翠虛陳真人得法記》稱,火師汪真君命其弟子辛忠義傳法給陳楠,陳楠傳之白玉蟾。《海瓊白真人語錄》卷一曰:“真師(指白玉蟾——引者注)告元長曰:……向者天真遣狼牙猛吏雷部判官辛漢臣授之先師陳翠虛,翠虛以授於我,今以付子,子宜秘之。”《道法會元》卷一百四《高上景霄三五混合都天大雷琅書》所列師派即為:玉清聖境元始法王,玉清真王長生大帝,……火師真君汪康民,辛忠義,陳楠,白玉蟾。《道法會元》卷八十三《先天雷晶隱書》所列師派稍有不同,為:

李亞,汪守真,王文卿,白玉蟾、金逵……。說明南五祖之陳楠、白玉蟾確系神霄雷法的重要傳人。

由上可見,南宋時期傳習神霄雷法的支派甚多,神霄派在當時傳法頗盛。不僅如此,當時各個支派中又隨時分衍出若干小支系,使該派的傳衍既盛且雜。《道法會元》卷二百五十三《地*緒餘論》稱,起於虛靖天師的地*一法,傳至後來,“則有蘇道濟派,溫州正派,李蓬頭派,遇矅卿派,玄靈續派。如此等類,數之不盡。千蹊萬徑,源析之分,使學者莫之適從。”明張宇初說:“神霄則雷霆諸派始於玉清真王,而火師汪真君闡之。次而侍宸王君、虛靜真君、西河薩君、伏魔李君、樞相許君。倡其宗者,林靈素、徐神翁、劉混康、雷默庵、萬五雷、方貧樂、鄧鐵岩;而上官、徐、譚、楊、陳、唐、莫而下,派亦衍矣。”又稱“神霄自汪、王二師而下,則有張、李、白、薩、潘、楊、唐、莫諸師,恢弘猶至。凡天雷、酆岳之文,各相師授,或一將而數派不同,或一派而符咒亦異,以是訛舛失真,隱真出偽者多,因而互生謗惑。”可見神霄派在南宋時期傳播十分繁盛,但也十分雜亂。

入元以後,傳林靈素、張繼先者轉衰,傳王文卿者較盛。

其主要傳人為莫月鼎(名起炎)。吳興(今浙江湖州市)人。約生於南宋理宗寶慶(1225~1227)年間,卒於元世祖至元末(1290~1294)。初從四川青城山丈人觀徐無極受五雷法,繼聞鄒鐵壁(或作筆)得王文卿斬勘雷書,秘不傳,乃委身童隸事之,終獲受其書。於是“召雷雨,破鬼魅,動與天合。

雖嬉笑怒罵,皆若有神物從之者”。元世祖曾召見試其術“有驗”,有旨令掌道教事,以老耄辭,遂給驛南旋。此後,佯狂避世,浪跡江湖。莫月鼎之弟子甚眾,但所得王文卿之秘籍,一如鄒鐵壁,不輕易授人,因此得其真傳者,唯王繼華與潘無涯二人。后“繼華授張善淵,善淵授步宗浩,宗浩授周玄真。皆解狎雷致雨雲,而玄真尤號偉特”。周玄真,字玄初,世居嘉禾(今浙江嘉興),后遷姑蘇(今江蘇蘇州市)。從步宗浩受五雷秘文後,祈雨治疾,頗有奇驗,享譽於元明之際,明初卒。前引虞集《靈惠沖虛通妙真君王侍宸記》又記王文卿所傳高子羽一系,傳至譚悟真時,已由宋入元。后譚悟真傳廬陵羅虛舟,虛舟再傳蕭雨軒、周立禮二人。周傳其子,蕭則傳胡道玄。道玄,鄱陽人,人稱“神霄野客”,行道於關、陝、荊、襄、江、漢、淮、海、閩、浙之間。此外,又有金善信(1273~1331),字實之,吳之長洲(今江蘇蘇州市)人,曾得莫月鼎不傳之秘,被三十八代天師張與材起為廣德路道錄,元室賜號體仁守正弘道法師。

還有王惟一亦傳莫月鼎之學。王惟一(?~1326),號景陽子,括蒼(今浙江麗水)人。

其所著《道法心傳》稱,曾得莫月鼎和鄒鐵壁之秘法。該書對雷法多所闡揚。

元代神霄派除莫月鼎一系十分昌盛外,還有其他一些支系同時活動。《歷世真仙體道通鑒續編·莫月鼎傳》云:莫月鼎“與同郡西野沈震雷真人同師事鐵壁鄒真人”。“自侍宸王真君演道以來,惟真人(指莫月鼎——引者注)與西野沈真人二派支流衍迤,盛於西江,昌於東吳。”即莫、沈兩系皆分別傳衍於蘇、浙、贛、閩、廣等地。唯沈震雷一系不見其他記載,故未得其詳。

入明以後,仍有神霄道士的活動。除前述莫月鼎一系傳至周玄真,享譽於元明之際外,又有周思得顯名於永樂間。據錢謙益《列朝詩集》載,周思得,字養真,錢塘(今杭州市)人。“行靈官法,先知禍福。文皇帝(成祖)北征,召扈從,數試之不爽。招弭祓除,祈雨禬兵,咸如影響。乃命祀靈官神於宮城西,……思得歷事五朝,年逾九十,賜謚弘道真人”。

據《萬曆野獲補遺》卷四和《明史·禮志》載,周思得所行靈官法,是薩守堅弟子王靈官(名善)傳下的。因周思得行之有驗,成祖乃封薩守堅為崇恩真君,王靈宮為隆恩真君,並建廟祀之。此後傳奉薩守堅道法的道士,繼續傳行,稱“西河派”,或“天山派”,其詳無考。

據《沖虛通妙侍宸王先生家語》稱,王文卿,字予道(或曰字述道),號沖和子,江西建昌南豐人。自稱早年遇火師汪君於揚子江,授以飛神謁帝之道,后游清真洞天(或曰在水澤),遇一老嫗(據說是電母),授以噓呵風雨之文,再經汪君指點,乃能役鬼神,致雷電。此後,除旱治疾,濟人甚眾,名聞江湖間。據趙與昔《賓退錄》卷一《林靈素傳》載,永嘉道士林靈素曾向宋徽宗推薦王文卿。該《傳》云:政和六年(1116年),京師大旱,上命林靈素乞雨,未應。蔡京奏其妄。林靈素奏請徽宗急召建昌軍南豐道士王文卿,謂文卿是神霄甲子之神兼雨部,與之同告上帝,可以奏效。文卿既至,執簡敕水,果得雨三日。上喜,拜文卿太素大夫、凝神殿侍宸,賜號“沖虛通妙先生”。徽宗末年,王文卿以修政練兵為請,徽宗不納,乃拂袖還南豐。高宗即位於江南,聞文卿猶在世,累遣徵召,不赴。於紹興二十三年(1153年)卒。

正一神霄派法師

林靈素是一個頗帶悲劇性的人物。他自幼學道,光明磊落,一心想除掉蔡京、童貫二奸臣,但皇帝昏庸,無法與代表大官僚地主利益的皇權及蔡京、童貫等奸臣對衡,故最後終遭貶遣,死於故鄉。但在道教的發展方面,他卻起過一定的積極作用。

神霄派亦奉林靈素為該派宗師之一,並將所傳道法納入神霄門庭。如現存《道法會元》中的《神霄金火天丁大法》、《金火天丁神霄三氣火鈴歌》、《金火於丁鳳氣紫書》、《金火天丁玉神解關雲篆》、《金火天丁攝召儀》、《金火天丁陽芒鍊度儀》、《金火天丁召孤儀》、《正一口牛神靈官火犀大仙考召秘法》等,均為林靈素所傳。神霄派弟子劉玉說:“神霄有赤明之館,火鈴之宮,中有一神,即天丁也。由林靈素——張如晦——陳道一——薛洞真、盧養浩——徐必大——劉玉,此神霄一脈已傳至南宋理宗、度宗年間。此系稱林靈素為“玉真教主”,門人自稱為“玉真弟子”,故可謂之神霄派玉真門。

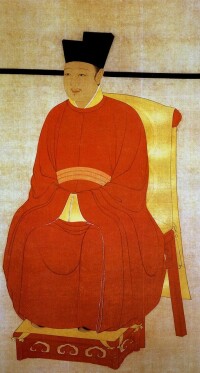

徽宗

徽宗最寵任的道士是林靈素。林靈素本名林靈,溫州人,幼年為僧,因苦其師笞罵,才改做道士。其人頗機敏,好大言,由左道錄徐知常推薦於徽宗,徽宗問其知何道術,他自稱“上知天上,中識人間,下知地府等事。”徽宗獨喜其說,御書為改名“靈素”,賜名“通真達靈先生”,並賜金牌,非時宣召入內。令刪定道史、經篆、靈壇等事,且以師事之。特建通真宮居之,興上清寶錄宮,密連禁省。又命天下皆建神霄萬壽宮,於京師開神霄錄壇,傳錄散符。自此,徽宗神人合一,成為神權與君權合一的皇帝。

應該說明,徽宗作為皇帝,在政治上是昏庸的,但對道籍的整理與道教的發展,卻有一定功績。由於徽宗重視道法,當時編造的道書以道法為多,其中尤以雷法為主。如林靈素編造《神霄雷書》二十卷,其它如《高上神霄玉清真王紫書大法》、《高上神霄玉清秘錄》等均為當時所造。《度人經》本只一卷,徽宗時亦以神霄瓊室秘藏的名義增造六十卷。據《高上神霄宗師受經式》稱:“《高上神霄靈寶度人經》六十一卷,並出於神霄東極華堂瓊室之中,乃歷劫禁秘永傳經也。得遇此道,保己則登升三境,為人則卻滅百屙,功德協著,克度神霄,后當獲補宰制治化之官矣”。