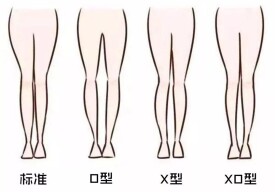

標準腿型

一般指美腿

狹義、真正的腿長學名全腿長,狹義、真正的下肢長學名下肢全長,皆不易測量,學術上用身高減坐高表示腿長,用馬氏指數反映腿身比。

用身高減坐高表示腿長,同身高女性腿長略大於男性;由於腿身比與身高正相關,身高越大腿身比趨向于越大,腿身比平均值男性略大於女性,差異顯著(p<0.01)、效應量不大(d<0.8);腿身比極端值男性大於女性。雌激素促進長骨骨骺癒合,來潮后軀幹突增,成熟女性腿身比遠小於少女。長腿絕非女性第二性徵,同身高女性腿略長是身高兩性差異所致。受社會文化態度影響,人們更願意和傾向於用小樣本甚至個例,去印證“腿身比是性別二態性特徵、女性腿身比更大”的錯誤想法。

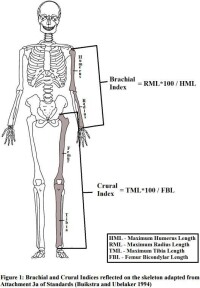

大腿長是股骨長;小腿有脛骨和腓骨,小腿長指脛骨長。國人股骨長於脛骨7-10cm,脛骨長加足高才接近或超過股骨長。Crural指數=(脛骨長/股骨長)×100,人類平均80多,指數高利於跳躍。

大腿圍是經臀股溝點的大腿最大圍,絕非大腿中部圍。身高大腿圍指數平均值女性大於男性。雌激素抑制脂肪在上腹部囤積,增加其在臀部大腿囤積;腰細臀寬大腿粗的女性更健康長壽。女性肌肉更傾向分佈於下肢,下肢肌肉質量佔全身比例更高。

膝外翻角女性大於男性,與大轉子間寬較大有關。

正常人大轉子間寬大於髂嵴間寬,駝背性骨盆等髂嵴間寬大於大轉子間寬,影響正常分娩。髖最大寬在大轉子下方臀溝處,減脂使髖最大寬接近大轉子間寬,髖部最寬點上升接近大轉子外突點。

學術上無“假胯寬”一詞,“假胯寬”是偽概念。

標準腿型

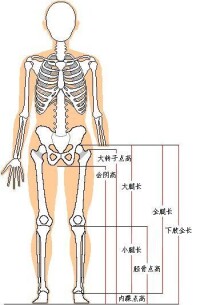

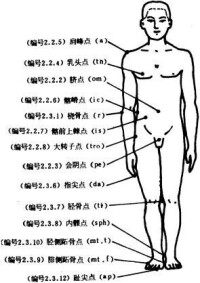

由於全腿長不易測量,實際工作中通常使用一些更易測量的數據表示腿長,即廣義的腿長,從大到小依次為髂嵴高、臍高、髂後上棘高、髂前上棘點高、大轉子點高、恥骨聯合高、會陰高、身高減坐高、臀溝高。也有用上述各種立姿高度減去內踝高或外踝高表示腿長的,如臍高減內踝高,髂前上棘點高減內踝高,大轉子點高減外踝高,會陰高減內踝高等。學術上一般採用身高減坐高表示腿長。

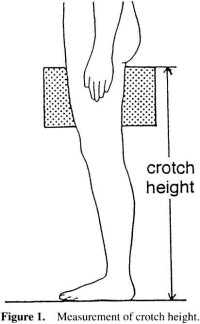

一簡單實用方法—量出牆面標記點至地面垂距

靠牆夾書量腿長如圖所示,此測量方法所得出的腿長是會陰點至地面的垂距,即會陰高。該會陰高是恥骨聯合下緣高,略大於身高減坐高,並非左右兩側坐骨結節最下點的連線與正中矢狀面的交點至地面的垂距。

會陰高測量誤差

測量時必須大腿與地面平行並與小腿間呈直角

坐骨結節在大腿伸直時不易摸到,因為它被臀大肌下緣所覆蓋。需用手指沿臀溝向上重按,方可摸到。坐時,臀大肌下緣上移,坐骨結節移至皮下,與凳面接觸故易摸到。因此,當人採取坐位姿勢時,坐骨結節恰好與凳面接觸。也就是說,凳面即為左右兩側坐骨結節最下點所在的平面。綜上所述,我們認為,身高減坐高比會陰高更適合表示腿長。

測量時必須大腿與地面平行並與小腿間呈直角,絕對不能直接坐在地面上;因為,坐在凳子上,挺直軀幹,大小腿所成角度從90°變為180°的過程中,軀幹自然收縮。其次,左右肩胛間的脊柱和骶部保持在一條垂直線上,兩處緊靠立柱,絕對不能后腰貼在牆上。

腿長=身高-坐高:亞洲男性平均為78.8cm,亞洲女性平均為72.37cm;歐美男性平均為84.19cm,歐美女性平均為77.74cm。

身高減坐高等於會陰高。該會陰高是左右兩側坐骨結節最下點的連線與正中矢狀面的交點至地面的垂距,略小於恥骨聯合下緣高。

定義和測量

大腿圍又稱大腿最大圍,絕非大腿中部圍

大腿圍是經臀股溝點的大腿水平圍長,又稱為大腿最大圍,絕非大腿中部圍 。正確和錯誤測量方法如圖所示 :

正確的測量方法——大腿最大圍

其實很多女性測量的是大腿中部圍,導致大腿圍數據偏小。

數據

大腿圍:亞洲男性平均為52.89cm,亞洲女性平均為52.79cm ;歐美男性平均為59.65cm,歐美女性平均為58.03cm 。

我國7-21歲青少年大腿圍和小腿圍平均值如下表 :

| 表:不同年齡的大腿圍和小腿圍 | ||||||

| 年齡(歲) | 大腿圍(mm) | 小腿圍(mm) | ||||

| 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |

| 7 | 336 | 340 | -4 | 241 | 241 | |

| 8 | 349 | 353 | -4 | 249 | 249 | |

| 9 | 364 | 368 | -4 | 258 | 258 | |

| 10 | 379 | 386 | -7 | 268 | 270 | -2 |

| 11 | 392 | 403 | -11 | 277 | 281 | -4 |

| 12 | 407 | 424 | -17 | 289 | 295 | -6 |

| 13 | 424 | 447 | -23 | 304 | 308 | -4 |

| 14 | 444 | 467 | -23 | 319 | 319 | |

| 15 | 463 | 487 | -24 | 331 | 329 | 2 |

| 16 | 477 | 498 | -21 | 338 | 334 | 4 |

| 17 | 486 | 504 | -18 | 343 | 337 | 6 |

| 18 | 496 | 513 | -17 | 347 | 342 | 5 |

| 19 | 502 | 516 | -14 | 351 | 345 | 6 |

| 20 | 503 | 518 | -15 | 351 | 346 | 5 |

| 21 | 504 | 516 | -12 | 352 | 345 | 7 |

身高大腿圍指數隨年齡變化曲線

身高大腿圍指數=(大腿圍/身高)×100:亞洲男性平均為30.86,亞洲女性平均為33.17 ;歐美男性平均為33.97,歐美女性平均為35.61 。

1979年,山東省城市男女7-25歲的大腿圍、(大腿圍/身高)×100數據如圖冊所示。由此可見:各年齡組大腿圍數據女性均略大於男性;(大腿圍/身高)×100指數女性明顯大於男性,差異極其顯著 。

《AIST人體寸法データベース1991-92》節選,如表所示,以供參考:

| 項目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 大腿圍(臀溝)(mm) | 535.7 | 526.8 | 8.9 |

| (大腿圍(臀溝)/身高)×100 | 31.25 | 33.11 | -1.85 |

| 大腿圍(mm) | 528.9 | 527.9 | 1 |

| (大腿圍/身高)×100 | 30.86 | 33.17 | -2.32 |

| 大腿厚(mm) | 168.2 | 180.7 | -12.5 |

| (大腿厚/身高)×100 | 9.81 | 11.36 | -1.54 |

| 大腿寬(mm) | 165.2 | 163.4 | 1.8 |

| (大腿寬/身高)×100 | 9.64 | 10.27 | -0.63 |

由此可見,女性大腿更厚,同身高女性大腿更寬、更粗 。

兩性差異

身高大腿圍指數、大腿長圍度指數女性均大於男性,差異顯著。也就是說,同身高女性大腿更粗 ;女性腿相對粗短,男性相對細長 。這與體脂分佈的性別差異有關 ,雌激素抑制脂肪在上腹部的囤積,增加脂肪在臀部和大腿的囤積 。

雖然男性的肌肉含量比女性多得多。但1993年的一項研究表明,女性的下肢肌肉力量達到了男性的60%~70%,而上肢只有男性50%~60%,女性的肌肉更傾向分佈於下肢。與男性相比,女性下肢肌肉質量佔全身的比例更高。在相同的體重下,女性的下肢肌肉力量和男性幾乎相同,但是上半身的肌肉力量低於男性 。因此,女性大腿圍指數大於男性,不僅僅涉及脂肪分佈,還涉及肌肉分佈。

跳高、長跑運動員等大腿圍和大腿圍指數較小,因此,男人腿細腎虛的說法是不妥的 。

同身高女性大腿根部更粗,還與大轉子點間寬的兩性差異有關。在人體尺寸平均值中,只有大轉子點間寬和臀寬測量值,女性始終略大於男性。同身高,兩性差異極其顯著。也就是說,女性髖關節更寬 。

(會陰高/身高)×100:亞洲男性平均為45.70,亞洲女性平均為44.90;歐美男性平均為47.68,歐美女性平均為47.34。

《AIST人體寸法データベース1991-92》不同身高段的會陰高、(會陰高/身高)×100如表(單位:cm)所示,以供參考:

| 日本男性 | 日本女性 | ||||

| 身高 | 會陰高 | (會陰高/身高)×100 | 身高 | 會陰高 | (會陰高/身高)×100 |

| 162.9 | 72.8 | 44.69 | 150.1 | 65.4 | 43.57 |

| 164.9 | 74 | 44.88 | 152 | 66.6 | 43.82 |

| 167.3 | 75.4 | 45.07 | 154.3 | 68 | 44.07 |

| 169.1 | 76.5 | 45.24 | 156 | 69.1 | 44.29 |

| 170.6 | 77.4 | 45.37 | 157.4 | 70 | 44.47 |

| 172 | 78.2 | 45.47 | 158.7 | 70.9 | 44.68 |

| 173.4 | 79.1 | 45.62 | 160 | 71.8 | 44.88 |

| 174.9 | 80 | 45.74 | 161.4 | 72.7 | 45.04 |

| 176.7 | 81.1 | 45.90 | 163.1 | 73.8 | 45.25 |

| 179.2 | 82.6 | 46.09 | 165.4 | 75.4 | 45.59 |

| 181.2 | 83.9 | 46.30 | 167.3 | 76.7 | 45.85 |

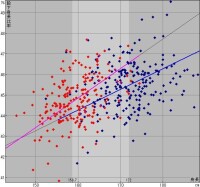

如圖所示:同身高,女性會陰高大於男性;但由於(會陰高/身高)×100與身高正相關,身高越大,(會陰高/身高)×100也越大;因此,(會陰高/身高)×100平均值男性略大於女性。

藍為男,紅為女

18-29歲男女各200名,(會陰高/身高)×100前5名

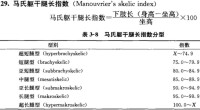

馬氏軀幹腿長指數

馬氏軀幹腿長指數是檢測身體上下部分的相互比例(即軀幹與腿的比例)的最可靠和最具有參照價值的量化指標。

《武漢市某高校大學生體型調查研究》(年齡17-21歲),如表所示,以供參考:

| 馬氏軀幹腿長指數分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亞短腿型 | 中腿型 | 亞長腿型 | 長腿型 | 超長腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | ||

學童生徒の下肢高座高指數 (Skelic Index)の加齢変化

由此可見,用會陰高或身高減坐高表示腿長:同身高,女性腿長大於男性;但由於腿身比與身高正相關,身高越大,腿身比也越大;因此,腿身比和馬氏軀幹腿長指數的平均值、極端值均為男性略大於女性。

雙膝過肩與否、腕線過臀線與否、腕線過會陰與否皆可粗略地判斷腿身比,而一字馬高舉過頭例外。

腿肚圍:亞洲男性平均為36.23cm,亞洲女性平均為33.81cm;歐美男性平均為37.81cm,歐美女性平均為35.24cm。

(腿肚圍/身高)×100:亞洲男性平均為21.14,亞洲女性平均為21.25;歐美男性平均為21.53,歐美女性平均為21.63。

大腿長是股骨長,股骨是人體最粗最長的長骨。小腿有兩長骨,即脛骨和腓骨,通常小腿長指脛骨長,也有文獻指腓骨長。國人股骨長於脛骨7-10cm,只有脛骨長加上足高后(即脛骨點高),才能接近或超過股骨的長度。而人類的(脛骨長/股骨長)×100平均只有80多。也就是說,我們平常說的運動員、模特或某些人“小腿比大腿長”,一般情況下,只是(脛骨長/股骨長)×100指數比普通人高而已,並不能得出他們脛骨比股骨長。

標準腿型

大轉子點高-脛骨點高:亞洲男性平均為43.37cm,亞洲女性平均為40.97cm;歐美男性平均為43.62cm,歐美女性平均為40.84cm。

[(大轉子點高-脛骨點高)/身高]×100:亞洲男性平均為25.30,亞洲女性平均為25.75;歐美男性平均為24.88,歐美女性平均為25.13。

[(大轉子點高-脛骨點高)/大轉子點高]×100:亞洲男性平均為49.53,亞洲女性平均為50.30;歐美男性平均為47.70,歐美女性平均為48.00。

[(大轉子點高-脛骨點高)/脛骨點高]×100:亞洲男性平均為98.12,亞洲女性平均為101.21;歐美男性平均為91.20,歐美女性平均為92.31。

脛骨點高:亞洲男性平均為44.2cm,亞洲女性平均為40.48cm;歐美男性平均為47.83cm,歐美女性平均為44.24cm。

(脛骨點高/身高)×100:亞洲男性平均為25.79,亞洲女性平均為25.44;歐美男性平均為27.28,歐美女性平均為27.23。

(脛骨點高/大轉子點高)×100:亞洲男性平均為50.47,亞洲女性平均為49.70;歐美男性平均為52.30,歐美女性平均為52.00。

Crural指數

小腿長:亞洲男性平均為37.45cm,亞洲女性平均為33.89cm。

(小腿長/身高)×100:亞洲男性平均為21.85,亞洲女性平均為21.30。

(小腿長/大轉子點高)×100:亞洲男性平均為42.77,亞洲女性平均為41.61。

Crural指數可作為人或動物生活地區年均氣溫的衡量指標,低緯度地區的人或動物類群該指數大於高緯度地區的人或動物類群。

不同地區的人Crural指數如圖冊所示:

股骨體長軸線與脛骨體長軸線在膝關節處相交成向外側開放的交角,該角約170°,其補角即膝外翻角,約10°。

原因

女性由於妊娠的需要,髖臼間寬、大轉子間寬、臀寬較大。

當雙膝併攏時,左右股骨的傾角更大,導致腿微呈“X”形,膝外翻程度較大,兩側大轉子更為突出。

(一)在人體測量中,髂寬即骨盆寬、腹寬(席煥久,2010)。

女性髖部最寬點在大轉子下方,臀溝下緣處

在體育測量中,髖寬指大轉子間寬(曾凡輝,1992)。

髖最大寬的嚴謹定義,出自復旦人類學家邵象清教授的著作

在人體測量的活體測量中。

“假胯寬”理論設想的人體解剖圖

(二)網路名詞假胯寬(假髖寬)

人體解剖學中,大轉子位置高於會陰點、臀溝

人體測量——大轉子點遠高於會陰點

人體寬度測量值

(一)人們常說“男性骨盆窄,女性骨盆寬”,這其實是相對於身高、肩寬而言,身高骨盆寬指數、肩寬骨盆寬指數女性大於男性。就骨盆寬平均值而言,男性略大於女性。

人體測量術語(6張)

(二)其次,骨盆寬又稱為髂嵴間寬,是腹寬,而不是臀寬(髖最大寬);大轉子間寬又稱髖寬,接近髖最大寬;三者關係為——髂嵴間寬<大轉子間寬<髖最大寬。

髂嵴間寬、大轉子間寬、髖最大寬(3張)

(三)在人體尺寸平均值中,只有大轉子間寬和髖最大寬測量值,女性始終略大於男性。同身高,兩性差異極其顯著。也就是說,女性髖關節更寬,從腹部至髖部的寬度增加得更為明顯,構成了女性特有的曲線美。相關數據如下:

| 項目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714.0 | 1591.3 | 122.7 |

| 髂嵴間寬(mm) | 272.2 | 263.0 | 9.2 |

| (髂嵴間寬/身高)×100 | 15.9 | 16.5 | -0.6 |

| 大轉子間寬(mm) | 306.7 | 318.2 | -11.5 |

| (大轉子間寬/身高)×100 | 17.9 | 20.0 | -2.1 |

| (髂嵴間寬/大轉子間寬)×100 | 88.8 | 82.7 | 6.1 |

| 髖最大寬(mm) | 327.8 | 330.7 | -2.9 |

| (髖最大寬/身高)×100 | 19.1 | 20.8 | -1.7 |

| 大轉子間寬-髂嵴間寬(mm) | 34.5 | 55.2 | -20.7 |

| 髖最大寬-髂嵴間寬(mm) | 55.6 | 67.7 | -12.1 |

| 髖最大寬-大轉子間寬(mm) | 21.1 | 12.5 | 8.6 |

(髂嵴間寬/大轉子間寬)×100指數

(四)一般少年兒童(髂嵴間寬/大轉子間寬)×100指數平均值(%)如表所示:

人體軀幹示意圖(2張)

(髂嵴間寬/大轉子間寬)×100指數,一般男少年各年齡組間無顯著差異,變化相對穩定,易於預測。女少年在8歲以前趨向男性,隨著青春發育期的到來,女性化逐漸明顯,髖部的增寬使指數下降與男性有明顯的差別。

測量點的位置

髂嵴高近似於臍高(2張)

(一)髂嵴點的位置:骨盆的上緣就是髂嵴,兩側髂嵴的最寬處,也即是髂嵴最向外突之點(該處成一結節,叫髂結節)也就是髂嵴點。髂嵴高近似於臍高。

大轉子點高遠大於會陰高、臀溝高

(二)大轉子的位置:令被測者將大腿外展,體部向外展的大腿側屈。此時,在大轉子部位的皮膚形成一個凹窩,由此處可探得此測點。側卧時股骨大轉子內旋可導致假性凸起。大轉子外突點高接近於臀峰點高,遠大於會陰高、臀溝高。

(三)髖部最寬點的位置:

闊筋膜張肌的下端通常是男性人體中髖部的最寬點

闊筋膜張肌的下端通常是男性人體中髖部的最寬點。

正常女性的髖部最寬點在大轉子下方,臀溝下緣處

女性通常在股骨大轉子下方和大腿外側面的上部有大量的脂肪堆積,向前與大腿前面的脂肪相連,向後與臀部脂肪相接。在女性人體中,大轉子下側的脂肪部位才是髖部的最寬點,與臀部的臀褶相對應。女性的髖部最寬點一般略低於男性。

消瘦的病人,因大轉子特別明顯隆起,覆蓋其表面的皮膚受壓后容易形成褥瘡。

髖部最寬點在大轉子下方,而非上方

在人體測量中,髂嵴以下、臀溝以上各測量點至地面垂距從高到低依次為:髂嵴高、臍高>髂前上棘點高>大轉子點高>臀峰點高、大轉子外突點高>會陰高>臀溝高.

髖最大寬測量點低於大轉子外突點

因此,正常人髖最大寬測量點不會高於大轉子外突點,如圖所示。而絕大多數女性髖最大寬測量點還要低於大轉子外突點,在大轉子下方,與臀褶相對應。

異常比例

髂嵴間寬和大轉子間寬的大小關係

從後方觀察髂嵴間徑與大轉子間徑的比例,如圖所示:

(一)圖1為正常人,即所謂的“假胯寬”。其特點為髂嵴間寬<大轉子間寬<髖最大寬。

女性骨盆區域的最寬處在大轉子下方,與臀溝同高

女性大腿的脂肪遠多於小腿,它形成了大腿外側脂肪墊(outerthighfatpad)。該脂肪墊位於大腿外上部的表面,在股骨大轉子的下方,覆蓋於股外側肌上。它向上與臀后側脂肪墊融匯,並繞至大腿后側、臀部下方,與臀部脂肪的向下延伸部融匯。女性骨盆區域的最寬處,由大腿外側脂肪墊構成。該點就在緊靠股骨大轉子的下方位置,與臀溝同高(男性臀部的最寬處通常位於闊筋膜張肌的遠端)。由於大腿脂肪豐富,導致女性臀部寬度增加,所以女性的大腿看上去似乎比男性的短些。

當該區域有大量脂肪堆積時,常可看到該區域的皮膚上出現許多深深的凹陷,呈麻點狀或乾酪狀。這是由於連接凹陷部位皮膚深面與包裹肌肉的深筋膜之間的條索狀纖維束缺乏彈性,導致纖維束之間的脂肪外突造成的。

減少轉子下脂肪,大轉子間寬幾乎成了髖最大寬(2張)

轉子下脂肪過多,導致大腿外側凸起,俗稱騎士臀(saddlebag)、馬褲腿。超量的訓練使肌纖維變粗、大腿肌肉橫斷面增粗,也會出現馬褲腿。此時髖最大寬遠大於大轉子間寬,髖部最寬點位置也遠低於大轉子外突點。這絕不是“股骨內旋導致大轉子間寬大於髂嵴間寬,形成假胯寬”。

減脂,髖最大寬減小,髖部最寬點上移

通過整形外科手術等也許可以減少轉子下脂肪,使髖最大寬減小,不斷接近大轉子間寬,髖部最寬點上升,不斷接近大轉子外突點。然而,正常人大轉子間寬大於髂嵴間寬卻是不變的,髖部最寬點始終不高於大轉子外突點。

股骨頸干角小於90°為嚴重髖內翻

(二)圖2已有專業術語稱之為先天性髖關節后脫位、髖內翻。髖內翻不是股骨內旋,是頸干角小於正常值。嚴重髖內翻可導致大轉子顯著突出、上升,與髂前上棘距離變短,股骨外旋及股骨頸縮短,患肢外展、內旋活動受限,出現跛行、鴨步。其特點為髂嵴間寬遠小於大轉子間寬,大轉子間寬就是髖最大寬。

正常人大轉子外突點高(略小於大轉子點高)本來就接近臀峰點高,大於會陰高和臀溝高。這類病人的大轉子又還上升,所以髖部最寬點(即大轉子外突點)高於正常女性的髖部最寬點(即臀溝下緣)。

因此,圖2與“假胯寬”顯腿短、股骨內旋的說法完全不符合。

駝背性骨盆(KyphoticPelvis)等患者(2張)

(三)圖3為腰椎滑脫、極有可能是駝背性骨盆(KyphoticPelvis)等,其特點為髂嵴間寬大於大轉子間寬。

駝背性骨盆患者——髂嵴間寬大於大轉子間寬

圖6為扁平骨盆,其特點為髂嵴間寬與大轉子間寬大致相等。

圖3和圖6即所謂的“真胯寬”,嚴重影響正常分娩。其中圖3病人腰部以下的身體最寬處位於髂嵴點(髂嵴高近似於臍高),最顯腿長。

原因

髂棘間距<髂嵴間距<大轉子間距

(一)在骨盆測量中,正常人一般髂嵴間徑比髂棘間徑長2-3cm,大轉子間徑比髂嵴間徑長2-3cm。如上述各種徑線過小,或幾條徑線之間比例不正常,說明骨盆可能狹窄或畸形。

佝僂病性扁平骨盆臨床特點之一就是髂棘間徑等於或大於髂嵴間徑。

駝背性骨盆臨床特點之一就是髂嵴間徑等於或大於大轉子間徑。

大轉子間寬小於28cm

骨盆中部橫徑可用外測股骨大轉子間徑來間接推測,此法並非直接測量骨盆,不能說明正常骨盆之橫徑,但大轉子間徑過小往往標誌著骨盆中部橫徑過小。大轉子間寬小於28cm,說明中骨盆狹窄,應剖宮產。

註:在《AIST人體寸法データベース1991-92》中,女性髂嵴間寬測量值範圍為222-303mm,平均值為263mm;大轉子間寬測量值範圍為291-355mm,平均值為318.2mm。

女性兩側的髖臼相距較遠(2張)

(二)骨骼系統最重要的性別差異表現在骨盆。女性骨盆由於適應妊娠的需要,比男性的短且相對較寬。女性骶骨也較寬,骨盆腔寬而圓,便於胎兒的娩出。由於骨盆腔較寬,致使兩側的髖臼(容納股骨頭的關節窩)相距較遠,增加了兩側大轉子的間距,故使髖部變寬。

女性大轉子間距超過男性

女性大轉子間距的發育和月經初潮有一定聯繫。13-15歲女性大轉子間距發育甚為迅速,其均數遠超過男性,這一時期也正是月經初潮的高峰時期,所以大轉子間距的發育高峰應該是第二性徵的重要指征。

女性下肢骨骼的特點(2張)

所以當雙膝併攏時,女性左右兩股骨的傾角更大(Q角較男性大,頸干角較男性小),導致腿微呈“X”形,膝外翻程度較大,兩側大轉子更為突出。

女性身體的脂肪分佈

雌激素促進脂肪在臀部和大腿的囤積,抑制脂肪在上腹部的囤積。對腰圍、臀圍、大腿圍、腰臀比等中央肥胖指數與死亡風險間的相關性研究發現,腰細臀寬大腿粗的女性更健康長壽。她們和後代認知能力較高,臀部和大腿儲存的脂肪含有歐米伽-3多不飽和脂肪酸(即DHA),這種不飽和脂肪酸是胎兒大腦發育不可缺少的。

結論

(一)解剖學術語都有嚴格的定義,如矢狀面、冠狀軸、脛側、腓側、旋內、旋外等。在人體測量中,“寬”,顧名思義,指的是橫徑。髂寬即骨盆寬、腹寬(席煥久,2010)。在體育測量中,髖寬指大轉子間寬(曾凡輝,1992)。在人體測量的活體測量中,髖最大寬即臀寬,髖部最寬點為大腿外側最突出點(邵象清,1985),在大轉子下方(艾略特·古德芬格,2015)。

網路名詞假胯寬(假髖寬),其理論定義“髂嵴間寬為真胯寬,大轉子間寬為假胯寬”。錯誤認為“髂嵴間寬是髖最大寬,大轉子間寬大於髂嵴間寬是股骨內旋所致”。其理論對髂嵴點、大轉子、髖部最寬點位置描述錯誤,試圖在髖部最寬點(轉子下脂肪處)找出大轉子內旋的骨骼解剖特徵,從而到達到“體態矯正改善假胯寬,使大轉子間寬小於髂嵴間寬”的營銷目的。

內旋是由骨骼的解剖特徵引起的,如股骨扭轉。那麼,髖部內旋的非手術干預治療的效果是有限的。正常女性髖臼間寬較大,經計算或測量,最大限度的外旋或通過治療根本不可能使大轉子間寬小於髂嵴間寬。而從活體測量層面看,女性髖最大寬還在大轉子下方,與臀褶相對應。

如“股骨過度前傾和(或)脛骨過度外旋可以造成代償性下肢內旋步態,使得髕骨承受過度的外側牽拉應力,這些患者通常合併代償性扁平足和足旋前”等現象,這些詞語骨科、運動醫學等自有描述。如果是要依據身體其它部位的特徵、而不是身體橫徑來判斷真假胯寬,那麼根據奧卡姆剃刀原則“如無必要,勿增實體”,“假胯寬”這一描述身體橫徑的詞邏輯上也顯得多餘。

(二)骨骼測量:正常人大轉子間寬大於髂嵴間寬,駝背性骨盆等髂嵴間寬大於大轉子間寬,嚴重影響正常分娩。導致大轉子間徑異常增大的是髖內翻和髖關節脫位,非股骨內旋。

活體測量:髂嵴高近似於臍高;大轉子在凹窩附近(側卧可假性凸起),大轉子外突點高接近臀峰點高,遠大於會陰高和臀溝高;女性髖最大寬在大轉子下方,與臀褶相對應。轉子下脂肪過多、大腿外側突出在整形外科稱為騎士臀、馬褲腿,絕非“股骨內旋導致大轉子間寬大於髂嵴間寬形成的假胯寬”。減脂使髖最大寬減小,接近大轉子間寬,髖部最寬點上升,接近大轉子外突點;絕非“體態矯正使大轉子間寬小於髂嵴間寬”。

學術上無“假胯寬”一詞,“假胯寬”是偽概念。

不同地區的人Crural指數