廚者王小余傳

廚者王小余傳

王小余,時是的,是一位烹飪專家,身懷技藝,有高明豐富的理論經驗。

他燒的菜肴香味散發“聞其臭香,十步以外無不頤逐逐然”。他對於烹飪技藝頗有研究,曾發表過一系列高見,這些技術上的真知灼見,對袁枚影響很大,《隨園食單》有很多篇幅得力於王小余的見解。袁枚喜歡王小余,對王的要求亦很嚴。王小余死後,袁枚為了紀念這位優秀廚師,專門寫了一篇《廚者王小余傳》。王小余是我國古代唯一死後有傳的名廚師。

《廚者王小余傳》[清]袁枚

小余王姓,肉吏之賤者也。工烹飪,聞其臭香,十步以外無不頤逐逐然。初來請食單;余懼其侈,然有穎昌侯之思焉,唶曰:“予故窶人子,每餐緡錢不能以寸也。”笑而應曰:“諾。”頃之,供凈飲一頭,甘而不能已於咽以飽。客聞之,爭有主孟之請。

小余治具,必親市場,曰:“物各有天。其天良,我乃治。”既得,泔之,奧之,脫之,作之。客嘈嘈然,屬饜而舞,欲吞其器者屢矣。然其簋不過六七,過亦不治。又其倚灶時,雀立不轉目,釜中瞠也,呼張吸之,寂如無聞。眴火者曰“猛”,則煬者如赤日;曰“撤”,則傳薪者以遞減;曰“且然蘊”,則置之如棄;曰:“羹定”,則侍者急以器受。或稍忤及弛期,必仇怒叫噪,若稍縱即逝者。所用堇荁之滑,及鹽豉、酒醬之滋,奮臂下,未嘗見其染指試也。畢,乃沃手坐,滌磨其鉗銛刀削笮帚之屬,凡三十餘種,庋而置之滿箱。他人掇汁而捼莎學之,勿肖也。

或請授教,曰:“難言也。作廚如作醫。吾以一心診百物之宜,而謹審其水火之齊,則萬口之甘如一口。”問其目,曰:“濃者先之,清者后之,正者主之,奇者雜之。視其舌倦,辛以震之;待其胃盈,酸以厄之。”曰:“八珍七熬,貴品也,子能之,宜矣。嗛嗛二卵之餐,子必異於族凡,何耶?”曰:“能大而不能小者,氣粗也;能嗇而不能華者,才弱也。且味固不在大小、華嗇間也。能,則一芹一菹皆珍怪;不能,則雖黃雀鮓三楹,無益也。而好名者有必求之與靈霄之炙,紅虯之脯,丹山之鳳丸,醴水之朱鱉,不亦誣乎?”曰:“子之術誠工矣。然多所炮炙宰割,大殘物命,毋乃為孽歟?”曰:“庖犧氏至今,所炮炙宰割者萬萬世矣。烏在其孽庖犧也?雖然,以味媚人者,物之性也。彼不能盡物之性以表其美於人,而徒使之狼戾枉死於鼎鑊間,是則孽之尤者也。吾能盡《詩》之吉蠲、《易》之《鼎》烹、《尚書》之藁飫,以得先王所以成物之意,而又不肯戕杞柳以為巧,殄天物以斗奢,是固司勛者之所策功也。而何孽焉?”說:“以子之才,不供刀匕於朱門,而終老隨園,何耶?”曰:“知己難,知味尤難。吾苦思殫力以食人,一餚上,則吾之心腹腎腸亦與俱上;而世之嗿聲流歠者,方與庮敗同飫也。是難奇賞吾,而吾伎且日退矣。且所謂知己者,非徒知其長之謂,兼知其短之謂。今主人未嘗不斥我、難我、掉磬

我,而皆刺吾心之所隱疚,是則美譽之苦,不如嚴訓之甘也。吾日進矣,休矣,終於此矣。”

未十年卒。余每食必為之泣,且思其言,有可治民者焉,有可治文者焉。為之傳以詠其人。

袁枚

袁枚之妹袁機亦甚具學識,《如皋縣誌》、《杭州府志》、《清史稿·列女傳》皆有傳。袁機於乾隆二十四年(1759)卒,袁枚八年後寫成的散文代表作《祭妹文》哀婉真摯,流傳久遠,古文論者將其與唐代韓愈的《祭十二郎文》並提。

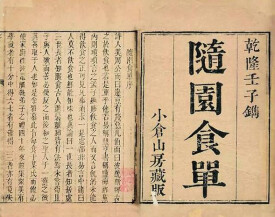

袁枚收錄了許多鬼怪故事,以簡潔明了的筆法,寫成筆記小說《子不語》,與紀曉嵐《閱微草堂筆記》齊名。袁枚也是一位美食家,寫有著名的《隨園食單》,是清朝一部系統地論述烹飪技術和南北菜點的重要著作。該書出版於乾隆五十七年(1792)。江蘇古籍出版社已出版《袁枚全集》共八卷。

其中《小倉山房集》中的黃生借書說收錄到初二語文(第22課)

袁枚為文自成一家,與紀曉嵐齊名,時稱“南袁北紀”。倡導“性靈說”。主張寫詩要寫出自己的個性,認為“自三百篇至今日,凡詩之傳者,都是性靈,不關堆垛”。主張直抒胸臆,寫出個人的“性情遭際”。主張“性靈”和“學識”結合起來,以性情、天分和學歷作為創作基本,以“真、新、活”為創作追求,這樣才能將先天條件和後天努力相結合,創作出佳品,認為“詩文之作意用筆,如美人之髮膚巧笑,先天也;詩文之徵文用典,如美人之衣裳首飾,後天也”。主張文學應該進化,應有時代特色,反對宗唐宗宋。他譏諷神韻派是“貧賤驕人”,格調派是“木偶演戲”,肌理派是“開骨董店”,宗宋派是“乞兒搬家”。他也反對沈德潛的“溫柔敦厚”說,認為“孔子論詩可信者,‘興觀群怨’也;不可信者,‘溫柔敦厚’也”。主張駢文和散文並重,認為駢文與散文正如自然界的偶與奇一樣不可偏廢,二者同源而異流,它們的關係是雙峰並峙,兩水分流。詩歌清新雋永,流轉自如。寫景詩飄逸玲瓏。其中,和他的詩歌主張與風格相似的詩人還有鄭燮、趙翼、張問陶和黃景仁。朱庭珍評述袁枚:“袁既以淫女狡童之性靈為宗,專法香山、誠齋之病,誤以鄙俚淺滑為自然,尖酸佻巧為聰明,諧謔遊戲為風趣,粗惡頹放為豪雄,輕薄卑靡為天真,淫穢浪蕩為艷情,倡魔道妖言,以潰詩教之防。”

袁枚的文學思想有發展的觀點,對封建正統文學觀點及形式主義思潮有衝擊作用。另外,他強調駢文作為美文學的存在價值,有一定的積極意義。但他的詩多敘寫身邊瑣事,多風花雪月的吟哦,缺少社會內容,有些詩趨向艷俗,不免淺薄甚至浮華。