美拉德反應

一種非酶褐變現象

美拉德反應亦稱非酶棕色化反應,是廣泛存在於食品工業的一種非酶褐變。是羰基化合物(還原糖類)和氨基化合物(氨基酸和蛋白質)間的反應,經過複雜的歷程最終生成棕色甚至是黑色的大分子物質類黑精或稱擬黑素,故又稱羰胺反應(1912年法國化學家L.C.Maillard提出)。

將它應用於食品香精生產應用之中,國外研究比較多,國內研究應用很少,該技術在肉類香精及煙草香精中有非常好的應用。所形成的香精具天然肉類香精的逼真效果,具有調配技術無法比擬的作用。美拉德反應技術在香精領域中的應用打破了傳統的香精調配和生產工藝的範疇,是一全新的香精香料生產應用技術,值得大力研究和推廣,尤其在調味品行業。

1912年法國化學家Maillard發現甘氨酸與葡萄糖混合加熱時形成褐色的物質。後來人們發現這類反應不僅影響食品的顏色,而且對其香味也有重要作用,並將此反應稱為非酶褐變反應(nonenzymatic browning)。

早在1908年,A.R.Ling曾發現甘氨酸和葡萄糖混合液共熱時會形成褐色的類黑精,並可以聞到香氣。1912年,法國科學家美拉德(1878~1936,L.C.Maillard)對該現象進行了報道。

1953年,霍奇(J.E.Hodge)等人經總結歸納,把氨基化合物(如蛋白質、肽、胺、氨和氨基酸)和羰基化合物(如還原糖、脂質、醛、酮、多酚、抗壞血酸以及類固醇等)之間的一類複雜化學反應正式命名為Maillard反應(Maillard Reaction)或羰-氨反應(Amino-carbonyl Reaction)。因其最終產物主要是棕色的類黑素,且無需酶的參與所以亦被稱為類黑素反應(Melanoidin Reaction)或非酶褐變反應(Non-enzymatic Browning Reaction)。同年,Hodge提出了Maillard反應模擬體系及其反應歷程框架,成為Maillard反應發展史中的一個重要里程碑。1995年,Tressl等人進一步發展和修訂了Hodge的理論。隨後,Hodge等人對Maillard反應原理作了論述,提出了較完整Maillard反應原理。

自20世紀50年代后Maillard反應一直備受關注,60年代的研究集中在對其揮發性化合物的分離與鑒定。70年代和80年代初,Maillard反應的研究重點聚焦於模擬反應系統、反應條件以及生成的風味化合物的分析研究。近年來,Maillard反應在中藥現代化和疾病生理等研究中成為新的研究熱點。Maillard反應自發現以來,在食品學、營養學、香料化學、毒理學以及中藥學研究中成為經久不衰的研究課題。目前,美拉德反應產物的生理活性和保健功能也引起了世界各國的高度重視,越來越多的研究結果顯示出美拉德反應與人類自身的生命活動密切相關。有關美拉德反應的研究非常活躍,自1979年第1次美拉德反應國際大會以來,由國際美拉德協會(International Maillard Reaction Society)組織的系列會議已經開過10次,會議吸引了眾多的化學、生物學和醫學界的研究者參加。

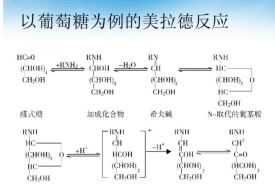

1953年Hodge對美拉德反應的機理提出了系統的解釋,大致可以分為3階段。

1、席夫鹼的生成(Shiffbase):氨基酸與還原糖加熱,氨基與羰基縮合生成席夫鹼。

2、N-取代糖基胺的生成:席夫鹼經環化生成。

3、Amadori化合物生成:N-取代糖基胺經Amiadori重排形成Amadori化合物(1—氨基—1—脫氧—2—酮糖)。

在中間階段,Amadori化合物通過三條路線進行反應。

1、酸性條件下:經1,2—烯醇化反應,生成羰基甲呋喃醛。

2、鹼性條件下:經2,3—烯醇化反應,產生還原酮類和脫氫還原酮類。有利於Amadori重排產物形成1-deoxysome。它是許多食品香味的前驅體。

3、Strecker降解反應:繼續進行裂解反應,形成含羰基和雙羰基化合物,以進行最後階段反應或與氨基進行Strecker分解反應,產生Strecker醛類。

此階段反應複雜,機制尚不清楚,中間階段的產物與氨基化合物進行醛基—氨基反應,最終生成類黑精。美拉德反應產物除類黑精外,還有一系列中間體還原酮及揮發性雜環化合物,所以並非美拉德反應的產物都是呈香成分。反應經過複雜的歷程,最終生成棕色甚至是黑色的大分子物質類黑素。目前研究發現其與機體的生理和病理過程密切相關。越來越多的研究結果顯示出美拉德反應作為與人類自身密切相關的研究具有重要的意義,目前研究焦點在蛋白質交聯、類黑素、動力學以及丙烯醯胺,而這些方面在中藥炮製、製劑、藥理作用中處處可見。因此,隨著現代科技的不斷進步,相信美拉德反應的研究將可能成為中藥研究的新視角。

Maillard反應機制相當複雜,不僅與參加反應的糖類的羰基化合物及氨基酸等氨基化合物種類有關,而且還與溫度及反應時間、水分活度和pH、金屬離子和化學試劑、輻照等外界因子有關。了解這些因素對Maillard反應的影響,有助於我們控制食品褐變,對食品工業具有重大的現實意義。

糖是Maillard反應中必不可少的一類物質。有資料表明,單糖和ARP(Amadori Rearrangement Product)的喃喃或吡喃糖比其它形式的糖更能脫水。環狀ARP脫水后隨著溫度的升高形成共軛產物,再經過專一的再環化,可形成5、6、7環雜環化合物,而許多雜環類化合物本身就是風味物質。有研究者認為隨著環狀結構的增大,Maillard反應速度急劇降低。所以,在食品加工中可以人為的添加適量的糖,使形成誘人的風味、色澤。

在美拉德反應中,參與反應的糖可以是雙糖、五碳糖和六碳糖。可用的雙糖有乳糖和蔗糖;五碳糖有木糖、核糖和阿拉伯糖;六碳糖有葡萄糖、果糖、甘露糖、半乳糖等。反應的速度為五碳糖>己醛糖>己酮糖>雙糖,開環的核糖比環狀的核糖反應要快,因為開環核糖更利於Amadori產物形成。有研究表明,Gly、Ala、Tyr、Asp等氨基酸於180℃和等量葡萄糖反應可產生焦糖香氣;而Val能產生巧克力香氣;His、Lys、Pro可產生烤麵包香味;Phe則能產生一種特殊的紫羅蘭香氣;L-精氨酸,能產生烤蔗糖香氣、香味;L-蛋氨酸,能產生土豆香氣、香味;L-谷氨酸,能產生奶油糖果香氣、香味;L-亮氨酸,能產生烤乾酪香氣、香味;L-異亮氨酸,能產生烤乾酪香味。因此在加工過程中,我們可以利用氨基酸的這種性質,將其和葡萄糖直接加入食品並熱處理,使食品產生宜人的風味和色澤,以提高營養和改善食品的風味。

溫度是美拉德反應當中最重要的影響因素之一,一般情況下,Maillard反應速度隨加工溫度的上升而加快,香味物質也主要在較高溫度下反應形成的。一些低分子量的雜環化合物在高溫下有利於形成。其中吡喃環對熱敏感,開環后使產物結合增加,然後再環化,從而形成新的碳環或雜環化合物,大多數是含有6、7、8個原子的芳香族化合物如苯、呋喃、噻唑、咪咯、吡咯、吡啶等。烯醇胺或α-氨基酸在高溫下也可縮合成吡嗪類化合物。

若溫度過高,時間過長,不僅使食品中營養成分氨基酸和糖類遭到破壞,而且可能產生致癌物質,隨加工溫度的升高,其含量也越高。如花生、油脂等物料的焦化,以及在製作鹹味香精膏體,如雞肉,牛肉,豆醬等膏體時都可能產生致癌物質,對食品安全造成影響;若溫度過低,反應比較緩慢,同時也會影響呈香風味物質的形成,達不到成品的風味效果;所以,在香物香料的生產中如何控制反應溫度和時間使反應中生成更多的特徵香味成分及在食品加工處理中預測並提供有效的控制點為避免生成致癌物質將是近階段研究的一大熱點。

美拉德反應的強度很大程度上取決於介質的水合作用,為達到最大的反應活性,一般要求食品水分含量在10%以上,通常為15%為好。在一定範圍內(10~25%),Maillard反應速度隨水分的增加有上升趨勢,完全乾燥的食品難以發生Maillard反應;一般Maillard反應隨著pH(3~10)上升呈上升趨勢,在偏酸性環境中,美拉德反應會被抑制,反應速率降低,吡嗪類物質難於形成。在強酸環境下,氨基處於質子化狀態,使N-糖基化合物(葡基胺)難以形成,從而使反應難以進行下去,因為在強酸條件下,N-葡萄糖胺容易被水解,而葡萄糖胺是Maillard特徵風味形成的前體物質,這就導致呈香達不到預期效果;在偏鹼性環境下,美拉德反應加速,反應物質生成得很快,速度很難控制,因氨基酸是一類兩性離子,它在鹼性介質中呈陰離子,此時氨基反應活性較強,易發生褐變反應。若用Maillard反應製備肉類香精,水分活度在0.65~0.75最適宜,水分活度小於0.30或大於0.75反應很慢。

金屬鐵離子和亞鐵離子能加速反應進度,銅能催化還原酮的氧化,而鈣鎂離子則對反應有一定的抑制作用。研究表明,鈣鹽與氨基酸結合生成不溶性化合物;Leonard研究發現,在磷酸鹽緩衝溶液中,隨著緩衝液濃度的增加,甘氨酸減少,色素增多。這可能是因為磷酸鹽影響醛糖的穩定性,所以它的存在會加速Maillard反應進行。

輻照也可以引起Maillard的進行,但是在輻照條件下的反應與加熱情況下有所不同。當非還原雙糖、蔗糖在加熱的條件下不產生褐色色素,但是在輻照的條件下有褐色物質形成,它表明在輻照的情況下,蔗糖也出現了還原性。

在輻照時,糖類參與反應的速度為蔗糖>果糖、阿拉伯糖、木糖>葡萄糖,但是在熱反應中,糖類參與反應的速度是戊醛糖>庚醛糖刪掉>己酮糖>雙糖。這可能是因為輻照釋放出來的能量使糖苷鍵斷裂,從而釋放出羰基,進一步與氨基化合物發生反應。

美拉德反應的褐變初期是食品加工過程產生風味物質中間體所必須的,但它對食品的保藏,品質不利,這也是從事食品行業科研人員所必須研究去遏制的。為防止褐變可採用以下方法:(1)隔氧法,以阻止由於與氧接觸所發生的氧化反應;(2)降低溫度,Maillard反應是一個吸熱反應,隨著溫度的增加,反應速率也隨之加快。一般溫度每升高10℃,反應速度提高3~5倍。有研究表明,在100℃得到的甘氨酸和葡萄糖色度,在56℃下要求反應250小時才能達到這個色度。因此,食品冷藏或低溫貯藏有利於抑制食品的褐變。(3)降低pH值和調節水分活度,在酸性條件下(pH<3.0)美拉德反應中的羰氨縮合是一個可逆過程,因為羰氨縮合過程中封閉了遊離氨基酸,反應體系pH下降,因此鹼性條件有利於反應的進行。(4)添加酶或化學物質,在干蛋白粉儲藏過程中由於賴氨酸與葡萄糖發生褐變導致成品失色,若預先添加葡萄糖氧化酶於蛋白粉中,使葡萄糖氧化成酸則可防止褐變。

抗氧化作用

科學研究表明,癌症、衰老或其它疾病大都與過量自由基的產生有關聯。研究清除自由基、抗氧化可以有效克服其所帶來的危害,所以抗氧化被保健品、化妝品企業列為主要的研發方向之一,也是市場最重要的功能性訴求之一。眾多的研究資料表明,美拉德反應產物具有抗氧化活性。但是其抗氧化能力受多重因素的影響,如美拉德反應的底物、反應的溫度、反應時間、pH等。

抑菌作用

美拉德反應產物的抑菌作用已經被研究的較多。有學者研究了沙蠶美拉德反應產物的水溶液對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、綠膿桿菌、蠟質芽抱桿菌、水稻紋枯菌、黃瓜枯萎病菌、白菜絲核菌和黑麴黴菌的體外抑制效果。結果顯示沙蠶與葡萄糖的美拉德反應產物沒有明顯抑菌效果,但是沙蠶與蔗糖的美拉德反應產物對大腸桿菌和蠟質芽抱桿菌有很強的抑制效果,對其它的幾種菌也表現出一定的抑菌效果;另有研究發現,聚酞胺纖維素和木糖發生反應的美拉德反應產物不管是對革蘭氏陽性細菌還是革蘭氏陰性細菌如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌都表現出很強的抑制效果;還有報道稱,美拉德反應產物可以抑制嗜熱微生物一敏捷氣熱菌的生長。因此,美拉德反應有望被應用於食品的保藏。

抗過敏作用

過敏,也稱變態反應,指的是身體的免疫應答超出了正常範圍,對無害物質進行攻擊。過敏反應會對身體健康造成一定的傷害,尤其是當免疫系統對正常的身體組織和器官進行攻擊和破壞時。含有氨基酸或蛋白質和糖等組分的食品在適宜的條件下發生美拉德反應,反應的產物能減少食品的抗原性,並可能對引起過敏反應的關鍵位點進行修飾。研究表明,核糖參與的美拉德反應產物具有顯著的抗過敏作用。因此,特定的美拉德反應可以用於對一些強致敏性食物成分進行改性,使它們的致敏性降低或消除。這一特性將使得美拉德反應在一些強致敏性食品的加工中具有廣泛的應用前景。

抗突變作用

除了抗菌,抗過敏功能以外,一些研究資料還表明,美拉德反應產物具有抗突變作用。有學者將焙烤可可豆的美拉德反應產物用於沙門氏菌,研究了該美拉德反應產物的抗菌,抗突變和清除自由基作用,結果表明,該美拉德反應產物確有抗菌,清除自由基及抗突變作用。

保護心血管健康

有學者研究了牛奶蛋白在美拉德反應和發酵的雙重作用下對心血管疾病的預防作用。以牛奶蛋白如濃縮乳清蛋白,酪蛋白酸鈉和乳糖發生反應製備美拉德反應產物,再經發酵得到的水解產物具有很強的DPPH自由基清除能力,其抗氧化活性遠遠高於未經任何處理的牛奶蛋白,而且發酵可以使美拉德反應產物的作用得到增強。同時,他們還驚喜地發現美拉德反應產物具有抗血栓形活性和抑制經甲基戊二酸單酞輔酶A還原酶(HMGR)活性。多項指標均表明,美拉德反應產物及其發酵水解液可以有效地降低心血管疾病的風險。這一結論將為美拉德反應產物用於預防心血管疾病的保健食品的開發提供了理論基礎。

Maillard反應可能普遍存在於中藥加熱提取或加工炮製過程中,是引起內在成分變化的共性途徑。某些中藥在加工前後氨基酸含量有很大變化,據推測可能發生了Maillard反應。加工過程產生的Maillard產物的生物活性,肯定對中藥功效的改變有影響,但目前化學家卻忽視了對該影響的研究,對此也引起其他中醫藥研究者的重視。中藥是一個複雜體系,發揮作用的有效成分除藥材本身已有的成分外,加工炮製、製劑工藝過程中內在成分之間會發生複雜的化學反應,以及所形成的反應產物都會直接或間接影響中藥整體功效的發揮。研究這些反應的特點,對於闡明中藥功效和確定活性成分具有重要意義。

Maillard產物的功能主要包括:抗氧化、抗突變、抗癌、抗衰老、抗自由基,從而能提高對細胞的保護作用,這些已被證實。Maillard產物的抗突變性與其抗氧化活性和還原能力有良好的相關性。紅參抗腫瘤的效果優於白參,這與Maillard反應產物抗氧化、抗突變的結論相應。有的研究認為,其抗突變機理是清除致突變自由基和通過與致突變化學物結合而減少其致突變毒性。而且,Maillard產物保護髓系樹突狀細胞(MDC)抵抗氧嘧啶損傷實驗,證實Maillard產物的細胞保護功能。Maillard反應能生成一氧化碳、鹼、黃酮類等。組成不同、作用器官不同,藥性也不盡相同。因此,深入研究Maillard反應產物必將會完善中藥材的加工與炮製理論。

Science雜誌2009年報道吸食低煙鹼香煙不會降低有關疾病的發病率,而吸入的焦油量升高,則會增加患病的機率。因此,低焦煙的生產成為捲煙製造商十分關心的問題。但一旦降低煙氣中焦油含量,會致使煙味不足和香味減弱。開發低焦油且能彌補香味的損失和提高煙氣香味質量至關重要。而Maillard反應能產生煙草協調香味,對提高香煙的特徵香氣、掩蓋雜氣、減輕刺激、改善餘味有較明顯的作用。因此Maillard反應在降低煙草尼古丁含量和增香中的應用研究廣受關注。

煙草在調製、陳化、加工、保存及燃吸中常常發生Maillard反應,其反應產物對煙草的顏色、香味起著主要作用。自20世紀70年代以來,美國、日本、西德都已出現過以棕色化反應產物作為煙草增香劑的專利、文獻。最初,大多是以純氨基酸和還原糖或其他羰基化物(如異戊醛、丁二酮等)作為反應原料,以多元醇作為溶劑進行反應的,後來發展了以多種氨基酸、天然蛋白質代替單一氨基酸來進行棕色化反應的文獻報道。有研究表明,用多種氨基酸的混合物與糖反應的產物效果好於單一氨基酸的反應產物,它對提高白肋煙的質量有較明顯的作用。大量的研究顯示,Maillard反應產物可以作為一種天然的抗氧化劑。通過不同條件的優化所獲得的Maillard反應產物可以在對煙草增香的同時,有效清除煙氣中出現的自由基,達到捲煙產品降焦減害的目的。具有抗氧化作用的Maillard反應產物在煙草中將具有良好的應用前景。

Maillard反應是伴隨飼料儲藏和加工過程中必然出現的一種現象。其負面影響是熱加工過程及成品和原料的長期儲藏過程會致使營養成分可利用率下降。關於正面作用方面,Maillard反應產物可以使飼料和食物具有理想的蒸煮風味,有利於提高飼料的風味和適口性。有關此方面有意義的研究資料貧乏,因此需要作進一步的研究以利用飼料生產不可避免的加工過程的優點。總之,儘可能減少熱加工和縮短儲藏時間是克服Maillard反應負面影響的關鍵;另外,原料的選擇和混合對減少熱敏感組分進一步發生營養成分損失也很重要。

白酒釀造中的Maillard反應每時每刻都發生在生產過程中,譬如制曲時產生的褐變、曲香,高溫堆積時產生的褐變、醅香。相對而言,窖內發酵後期就以Maillard反應為主。Maillard反應產物不僅是酒體香和味的微量物質,同時也是其他香味物質的前驅物質。它富含含硫香味物質,在香味成分中佔有重要地位,凡是能釋放出硫化氫的物質都可以成為含硫香味物質的前體。中國白酒在釀造過程中,尤其是濃香型白酒生產過程中,有少量硫化氫存在,它可能轉化為烷基硫醇、硫醚等,這些物質含量高可呈雜味和異臭,但痕迹微量時可增強香味,使香氣更濃郁或進一步轉化為含硫的雜環香味物質。

可通過調整酒業生產過程中的制曲、釀造(蒸餾)、貯存、勾兌、包裝等工藝參數,對其科學原理進行論證,從而提高酒的質量、延長低度酒貨架期、改善酒口感風味,推動酒業技術進步,為酒業發展從理論上找到一些生產經驗和規律的科學依據。

Maillard反應產物及其複雜,前期對其成分的理論研究較少,導致在應用中更多停留在“經驗”性上,即更多依靠感官(色、香和味)來定性,使其機理研究有一定難度。經過科研工作者長期不懈的努力,至今,已發展了多種Maillard產物分離提純和表徵方法。分離提純方法有:薄層層析、超濾、凝膠柱層析、膜透析、超速離心、固相萃取、電泳等方法,其中薄層層析色譜和超濾最為常用。

薄層層析色譜是快速分離和定性分析少量物質的一項重要實驗技術,常用於Maillard產物的分離和半定性分析。膜透析法是分離提純Maillard產物的一種簡便而有效的方法。採用膜透析法能有效地將體系中未反應的原料和小分子產物除去,從而可以得到Maillard大分子產物。採用不同截留分子量的透析膜對Maillard大分子產物進行透析,可以選擇性地得到不同分子量的產物,這樣能更準確地對其成分和結構進行分析。

Maillard產物含量少且極不穩定,各種先進的現代分析表徵手段的引入對其形成機理、成分、分子結構乃至效用和性質的研究起了重要的作用。已經用於Maillard產物分析表徵的手段有:氣相色譜-質譜(GC-MS)以及液相色譜-質譜聯用法(LC-MS)、體積排阻色譜,流動注射分析法、發光光譜分析法、紫外光譜法、熒光光譜法、凝膠電泳、放射性同位素標記、紅外、凝膠滲透色譜(GPC)、元素分析(EA)、核磁共振等,這些方法都比較常用。近年來GC-MS、LC-MS、串聯質譜和傅立葉變換離子迴旋共振質譜等先進分析手段的引進,使得對Maillard產物的成分和性質研究更進一步深入。

①香氣和色澤的產生,美拉德反應能產生人們所需要或不需要的香氣和色澤。例如亮氨酸與葡萄糖在高溫下反應,能夠產生令人愉悅的麵包香。而在板栗、魷魚等食品生產儲藏過程中和製糖生產中,就需要抑制美拉德反應以減少褐變的發生

②營養價值的降低,美拉德反應發生后,氨基酸與糖結合造成了營養成分的損失,蛋白質與糖結合,結合產物不易被酶利用,營養成分不被消化

③抗氧化性的產生,美拉德反應中產生的褐變色素對油脂類自動氧化表現出抗氧化性,這主要是由於褐變反應中生成醛、酮等還原性中間產物

④有毒物質的產生。

1、肉類香味的前體物質

生肉是沒有香味的,只有在蒸餾和焙烤時才會有香味。在加熱過程中,肉內各種組織成分間發生一系列複雜變化,產生了揮發性香味物質,目前有1000多種肉類揮發性成分被鑒定出來,主要包括:內酯化合物、吡嗪化合物、呋喃化合物和硫化物。大致研究標明形成這些香味的前體物質主要是水溶性的糖類和含氨基酸化合物以及磷脂和三甘酯等類脂物質。肉在加熱過程中瘦肉組織賦予肉類香味,而脂肪組織賦予肉製品特有風味,如果從各種肉中除去脂肪則肉之香味是一致的沒有差別。

2、美拉德反應與肉味化合物

並不是所有的美拉德反應都能形成肉味化合物,但在肉味化合物的形成過程中,美拉德反應起著很重要的作用。肉味化合物主要有N.S.O-雜環化合物和其他含硫成分,包括呋喃、吡咯、噻吩、咪唑、吡啶和環乙烯硫醚等低分子量前體物質。其中吡嗪是一些主要的揮發性物質。另外,在美拉德反應產物中,硫化物佔有重要地位。若從加熱肉類的揮發性成分中除去硫化物,則形成的肉香味幾乎消失。肉香味物質可以通過以下途徑分類即氨基酸類(半胱、胱氨酸類)通過Maillard和Strecker降低反應產生的。糖類、氨基酸類、脂類通過降解產生肉香味。脂類(脂肪酸類)通過氧化、水解、脫水、脫羧產生肉香味。硫胺產生肉香味。硫化氫硫醇與其他組分反應產生肉香味。核糖核苷酸類、核糖—5’—磷酸酯、甲基呋喃醇酮通過硫化氫反應產生肉香味。可見,雜環化合物來源於一個複雜的反應體系,而肉類香氣的形成過程中,美拉德反應對許多肉香味物質的形成起了重要作用。

3、氨基酸種類對肉香味物質的影響

對牛肉加熱前後浸出物中氨基酸組分分析,加熱後有變化的主要是甘氨酸、丙氨酸、半胱氨酸、谷氨酸等,這些氨基酸在加熱過程中與糖反應產生肉香味物質。吡嗪類是加熱滲出物特別重要的一組揮發性成分,約佔50%。另外從生成的重要揮發性肉味化合物結構分析,牛肉中含硫氨基酸、半胱氨酸和胱氨酸以及谷胱甘肽等,是產生牛肉香氣不可少的前體化合物。半胱氨酸及其他含硫化合物。半胱氨酸產生強烈的肉香味,胱氨酸味道差,蛋氨酸產生土豆樣風味,谷胱氨酸產生出較好的肉味。當加熱半胱氨酸與還原糖的混合物時,便得到一種刺激性“生”味,如有其他氨基酸混合物存在的話,可得到更完全和完美的風味,蛋白水解物對此很合適。

4、還原糖對肉類香味物質的影響

對於反應來說,多糖是無效的,雙糖主要指蔗糖和麥芽糖,其產生的風味差,單糖具有還原力,包括戊糖和己糖。研究標明,單糖中戊糖的反應性比己糖強,且戊糖中核糖反應性最強,其次是阿拉伯糖、木糖。由於葡萄糖和木糖,廉價易得,一反應性好,所以常用葡萄糖和木糖作為美拉德反應原料。

5、環境因素對反應的影響

牛肉香精、需要較長的時間和更濃的反應溶液。豬肉和雞肉香精,需較短加熱時間,較稀的反應溶液,較低的反應溫度。反應混合物pH值低於7(最好在2~6)反應效果較好;pH大於7時,由於反應速度較快而難以控制,且風味也較差。不同種類的氨基酸比不同種類的糖類對加熱反應生成的香味特徵更有顯著影響。同種氨基酸與不同種類的糖,產生的香氣也不同。加熱方式不同,如“煮”、“蒸”、“燒”,不同烹調方式,同樣的反應物質產生不同香味。

從1960年開始,就有研究利用各種單體香精經過調和生產肉類香精,但由於各種熟肉香型的特徵十分複雜,這些調和香精很難達到與熟肉香味逼真的水平,所以對肉類香氣前體物質的研究和利用受到人們的重視。利用前體物質製備肉味香精,主要是以糖類和含硫氨基酸如半胱氨酸為基礎,通過加熱時所發生的反應,包括脂肪酸的氧化、分解、糖和氨基酸熱降解、羰氨反應及各種生成物的二次或三次反應等。所形成的肉味香精成分有數百種。以這些物質為基礎,通過調和可製成具有不同特徵的肉味香精。美拉德反應所形成的肉味香精無論從原料還是過程均可以視為天然,所以所得肉味香精可以視為天然香精。

美拉德反應的產物是棕色的,也被稱為褐變反應。反應物中羰基化合物包括醛、酮、還原糖,氨基化合物包括氨基酸、蛋白質、胺、肽。由於該反應的結果能使食品顏色加深並賦予食品一定的風味。比如麵包外皮的金黃色、紅燒肉的褐色及濃郁的香味,很大程度上都是由於美拉德反應的結果。這些變化在中藥炮製過程中也處處可見。因此,可將美拉德反應的概念引入中藥炮製領域。

復方的化學成分,特別是有效成分是其發揮藥效的主要物質基礎,與美拉德反應關係密切。研究方劑配伍前後化學組成的變化、新物質的形成和藥效的差異,對於明確復方製劑的藥理、選擇製劑質量標準的指標體系、規範製劑工藝、保證新葯的安全性和穩定性有重要意義。復方配伍的物質基礎變化可能主要在於美拉德產物——黑色絡合物。類黑素是美拉德產物,其產生與美拉德反應前體物質或Vc含量、pH值、水分活度、氧氣濃度和溫度密切相關。有氧存在時,非酶褐變反應速度會大大增加,但是生成類黑素的量還取決於還原糖和氨基酸的濃度,因此在中藥煎煮過程中能生成較多的類黑素導致褐色變。羰氨反應與Vc氧化褐變作用具有共同的中間產物,Vc氧化成脫氫Vc后與氨基酸反應生成褐色素。加熱加速Vc氧化和蛋白質分解,從而加速了美拉德反應與Vc褐變反應,這可能是導致加熱后中藥製劑色澤變深的原因。氧氣和加熱都極易使Vc氧化破壞,表明褐變與Vc氧化有密切關係。類黑素是還原性膠體,具有較強的抗突變活性。有的研究認為,其抗突變機理是清除致突變自由基和通過與致突變化學物結合而減少其致突變毒性。復方化學組成不是一個或幾個單體的機械總和,其藥效也不是一個或幾個單體的藥效的機械總和。因此,復方製劑中出現美拉德反應的黑色絡合物及其相關藥效將可能成為復方製劑研究的重點。

中藥劑型是藥物的藥效在人體內實現的載體,任何藥物都有其特定的劑型。由於劑型的不同,對製備加工條件的要求也不盡相同,可能會發生不同的美拉德反應,這必然會影響復方製劑的物質基礎、藥效、葯代動力學、毒副作用等。中醫方劑配伍不僅指藥物組成,還指藥物劑量的變化。方中藥物不變、劑量改變,也會引起配伍關係的變化,以至影響整個復方製劑中美拉德反應的產物。長期以來,臨床對於方劑配伍的劑量選擇帶有不同程度的主觀性和隨意性。因此,研究復方的配伍劑型、劑量與美拉德反應的量效關係不僅可為臨床用藥提供科學依據,還可對新葯研發中處方劑型和劑量的確定有著重要的指導價值。美拉德反應的黑色物質——中藥藥理作用的新視角(1)美拉德反應的黑色物質的吸附作用

美拉德反應的黑色物質有很強的吸附、運送功能,且在人體的細胞組織和新陳代謝過程中也起著很重要的作用。這些黑色物質在人體內經過酶的活化后,可能具有很強吸附病毒、細菌和體內代謝產物的作用,從而調整機體內環境的紊亂,達到陰平陽謐。因此要闡明復方製劑的物質基礎,不應停留在對體外成分變化的研究上,更重要的是研究其進入體內后美拉德反應黑色產物間的相互作用,以及活性成分的轉化、吸收、轉運、分佈、代謝、解毒等各個環節的影響。

(2)美拉德反應的黑色物質的細胞保護作用

美拉德產物的功能主要包括:抗氧化、抗突變、抗癌、抗衰老、抗自由基,從而能提高對細胞的保護作用,這些已被證實。美拉德產物的抗突變性與其抗氧化活性和還原能力有良好的相關性。紅參抗腫瘤的效果優於白參,這與美拉德反應產物抗氧化、抗突變的結論相應。而且,美拉德產物保護MDC細胞抵抗氧嘧啶損傷實驗,證實美拉德產物的細胞保護功能。美拉德反應能生成一氧化碳、鹼、黃酮類等從組成不同、作用器官不同、結果不同,體現其對藥性的影響。因此,深入研究美拉德反應產物必將完善中藥材的加工與炮製理論。

用於中醫藥理的研究,而忽視古典哲學理論的指導作用,必將不利於中醫藥理的發展。因此要實現中醫藥理的可持續發展,讓中醫走向世界,就應從其淵源上來解決中醫藥理髮展緩慢的問題。打破試圖用西醫藥理理論來解釋中醫藥理,要大膽的設想,敢於創新,換一種思維模式,從一個嶄新的角度來考慮中醫藥理的基本內容,即在中醫古典哲學理論指導下,藉助現代的科技,將美拉德反應引入中醫藥理學領域,從而構建一個全新的認知模式。美拉德反應黑色物質的生物學效應將可能會為中藥藥理學帶來劃時代的意義,改變西醫傳統的受體和配體的理論,從根本上來闡明中藥藥理的具體機制,為中藥藥理學帶來一個純正的黑色時代。

人們對美拉德反應已經有了較為深入的認識,但是其反應相當複雜,對其反應機理和各中間產物的了解還不太清楚。而由於美拉德反應對食品、機體的生理和病理過程密切相關,越來越多的結果表明它作為與人類自身密切相關的課題具有重要的研究意義。因此,需要在這個領域開展大量的研究,不斷挖掘其潛能,以便於開拓其應用的領域。