黃禍

成形於19世紀的一種極端民族主義理論

徠黃禍論(英語:Yellow Peril),是成形於19世紀的一種極端民族主義理論。該理論宣揚黃種人對於白人是威脅,白人應當聯合起來對付黃種人。19世紀末20世紀初,“黃禍論”甚囂塵上,矛頭指向中國和日本等國。

一般認為,“黃禍論”最早在俄國無政府主義者米哈伊爾·亞歷山大羅維奇·巴枯寧1873年出版的《國家制度和無政府狀態》一書中有直白的闡述。而“黃禍”最早可追溯至4世紀西遷至歐洲的匈人。

徠三次黃禍

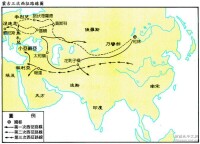

第一次“黃禍”發生在4世紀至5世紀:東漢初年,匈奴分裂為北匈奴和南匈奴,南匈奴附漢稱臣,東漢聯合南匈奴擊敗北匈奴,迫使部分北匈奴西遷。不少觀點認為西遷之匈奴即歐洲人眼中從東方而來的匈人,這些遷至歐洲的匈人對日耳曼人和東羅馬帝國不斷征伐,迫使日耳曼人南遷,南遷的日耳曼人最終滅亡了西羅馬帝國。

第二次“黃禍”發生在11世紀至12世紀:隋代,突厥分裂為東突厥和西突厥,兩者相繼被唐朝滅亡,部分西突厥部落西遷。遷至西亞的突厥人對東羅馬帝國的征伐引發了十字軍東征,最終突厥人建立的奧斯曼帝國滅亡了東羅馬帝國。

第三次“黃禍”發生在13世紀:蒙古第二次西征攻佔布達佩斯后,前鋒攻至維也納附近的諾伊施達,主力渡過多瑙河,攻陷格蘭城。隨後窩闊台大汗去世的消息傳來,統帥拔都因汗位繼承問題撤軍東歸。這次蒙古西征在歐洲大地引起一片恐慌。

其一是哲學。德國學者海因茨·哥爾維策爾指出:“‘黃禍'是帝國主義時期的一個口號”;要使口號發揮作用,就需要有公眾輿論和刺激公眾生活感情的因素;語言要精闢有力,明確易懂,要歪曲事物的本質,甚至加以粗野化,以便鼓舞人心,或激起人們的憂慮和恐懼。“黃禍”就是一個極端粗野和歪曲事物本質,蠱惑人心的口號。它之所以還有“生命力”是它吸納了帝國主義時期主要“理論成果”的內涵,有很大的迷惑性和刺激性,蠱惑了不少善良的人們,在他們頭腦中隱約有一個或濃或淡的“怪影”。被吸納的“理論成果”之一是“社會達爾文主義”,該主義力求按照達爾文主義精神,把生物界的自然規律運用於人類社會,把國家、民族的“生存競爭”類比自然界的“弱肉強食”,認為二者都是自然規律,強大民族吞噬弱小民族是天經地義的。中國地大物博,人口眾多,但國力虛弱,正是列強宰割的對象。“黃禍論”是將“社會達爾文主義”運用到中國的“傑作”。俄國人甚至深信反基督勢力必將從亞細亞出現,因而抱有某種歷史性的恐懼,巴枯寧則乾脆稱中國是“來自東方的巨大危險”。

其二是人種學。“黃禍論”者們運用當代人種學方面的知識,將中國人與歐美人進行對比,認為英國人和英裔美國人、現代日爾曼人的平均腦容量最高,達92立方英寸,是世界上最優秀的種族;而中國人和美洲黑人腦容量平均為82-83立方英寸(30多年前,美國科學家進行了一場全球最大的針對腦部容量的研究。通過對全球2萬具現代人頭骨展開的調查,科學家們發現,東亞人的顱腔容積平均為1415立方厘米,而歐洲人為1362,非洲人為1268。),是“劣等”民族;“既然腦容量不足,就永遠不能達到成為自由民,並且應明智而體面地 利用選票選出最好、最純潔的人來統治和管理他們”;由於選不出自己優秀分子來領導,“劣等”民族就只好由歐美優秀民族來統治。這就是“黃禍論”者的邏輯。

利用選票選出最好、最純潔的人來統治和管理他們”;由於選不出自己優秀分子來領導,“劣等”民族就只好由歐美優秀民族來統治。這就是“黃禍論”者的邏輯。

令歐洲大為恐慌的蒙古西征

其三是人口學。1798年英國牧師托馬斯·馬爾薩斯在他的《人口論》一書中提出一個著名的論點:人口是按幾何級數增加的,而生活資料只能按算術級數增加。對食物產地的壓迫、飢餓和無法控制的歐洲人和海外人將把一切都吃得精光。馬爾薩斯是帝國主義思想體系開山鼻祖之一,他的《人口論》中的悲觀論點被“黃禍”論者順手拈來,引導歐洲民眾將對未來的恐懼感轉移到中國頭上。

其四是“生存空間論”和地緣政治學。19世紀,隨著帝國主義國家經 濟的發展和壟斷的形成,在這些國家的統治集團內部的政治辭彙中,國家與民族、統治者與臣民日益被“生存空間”、“空間壓力”所代替,“東方政策”這一概念比俄德關係、英法關係更流行。他們製造輿論說,龐大的中國人力資源,如果被日本的技術和武器武裝起來,必將起來與西方爭奪生存空間。1902年9月2日威廉二世在致尼古拉二世的信函中說:“二千至三千萬受過訓練的中國人,由六個日本師團加以協助,由優秀、勇敢而仇恨基督教的日本軍官指揮,這個前景默察起來是不能不讓人焦慮的”,“事實上,這就是我在幾年前所描繪的那個黃禍正在成為現實”。威廉二世預言,幾個大國聯合在一起是自然的事,從種族觀點來看,“無疑是'白種'反對'黃種'”。

隨著西力東漸,中國長期擁有的光環消退了。1719年,英國作家笛福推出了他的《魯濱遜漂流記》續篇。這次魯濱遜來到中國,感到中國人“無知又骯髒”,“而且又組織得不好”,他們的航海、貿易和農業“很不健全”,知識與科學技術“相當落後”。隨後不久,英國海軍上將喬治・安森在其1748年出版的《環球旅行記》中又向歐洲展示了一個“欺詐、貧困、墮落、愚昧無知又冥頑不化”的中國形象。同一年,法國思想家孟德斯鳩在他的巨著《論法的精神》中,對中國這個“既無法律又無規章”的“專制帝國”進行了批判。他認為,中國的原則是“恐怖”,“只有使用棍棒才能讓人民做些事情;中國人“自然地傾向於奴隸性的服從”,他們“是地球上最會騙人的民族”,他甚至說“在中國,欺騙是准許的。”

1795年,斯當東出版了《英使謁見乾隆記》。他以馬嘎爾尼使團在華經歷為“根據”,向歐洲展示了一個“幾百年或上千年都沒有進步”的“泥足巨人”的形象。在他的書中,中國“商人欺騙,農民偷盜,官吏敲詐勒索他人錢財”,人們“生活在棍棒竹板的恐懼中,他們禁閉婦女、殘殺嬰兒、奸詐、殘酷、膽怯、骯髒,對技術與科學一竅不通,對世界一無所知”。稍後不久,黑格爾再次給中國形象一記“重拳”。黑格爾稱,中國雖然“具有悠久的歷史”,是“世界歷史的起點”,但是中國卻沒有發展,它“停留在空間上”,是一個“僅僅屬於空間的國家”,它“在歷史之外”。至此,中國在西方的形象基本定型。中國不過是“一具塗了防腐材料的木乃伊”,成為污衊與嘲諷的對象。隨後發生的兩次鴉片戰爭,似乎也為此找到了註腳。

參見:版畫《黃禍》、小說《黃禍》

俄國人巴枯寧在其1873年出版的《國家制度和無政府狀態》一書中認為中國是“來自東方的巨大危險”。巴枯寧認為這種危險首先來自於中國可怕的人口與移民:“有些人估計中國有四億人口,另一些人估計有六億人口,他們十分擁擠地居住在帝國境內,於是現在越來越多的人以不可阻擋之勢大批向外移民……這就是來自東方的幾乎是不可避免地威脅著我們的危險。輕視中國人是錯誤的。中國人是可怕的。”此外,中國人已開始熟悉掌握最新式的武器和歐洲人的紀律,他們正“把這種紀律和對新武器、新戰術的熟悉掌握同中國人的原始的野蠻、沒有人道觀念、沒有愛好自由的本能、奴隸般服從的習慣等特點結合起來——再考慮到中國的龐大人口不得不尋找一條出路,你就可以了解來自東方威脅著我們的危險是多麼巨大!”為此巴枯寧曾上書沙皇建議“著手征服東方”,“如果真的要從事征服,為什麼不從中國開始呢?”

西方刻畫黃禍經典人物“傅滿洲”

中國在1900年以後流行起了“黃帝熱”,當時革命派刊物紛紛唾棄大清正朔,改采神話的黃帝紀元。黃色在古書里原本代表“中”,如今卻成人種敘述。《新紀元》里西征的海軍大將名“黃之盛”,明顯地道出黃白對決之義。此時1890年代的大同思想已逝,種族戰觀念在中日兩國都已抬頭。

傑克·倫敦於1904年發表《黃禍》一文,1908年和1910年分別寫了兩部小說《中國佬》和《空前絕後的入侵》,以及其他涉及中國海外移民題材的《白與黃》《黃絲帕》《陳阿春》《阿金的眼淚》等多篇作品。在這一連串精心炮製的“黃色傳說”里,作者抨擊中國人為“劣等民族”,是對歐美白人世界構成威脅的“黃禍”,必須對之實施“種族滅絕”。

就在1908年,中、德、英三國各自出版了一部科幻小說,預測未來世界是一個黃白對決之局。中國是碧荷館主人在上海出版的《新紀元》,德國人寫的那部曰《萬歲!》(Banzai!),英國則是威爾斯的《空中戰爭》(War In The Air)。

“黃禍論”在東西方社會都產生了較大反響。在美國排華風潮中,就有美國公民對強加於華人的種種不實之詞“說不”,他們指出,中國是個“有禮貌的”、“脾氣性情非常平和”的民族,並非什麼“禍患”。而畫了“黃禍圖”的德皇,還曾被人譏笑為“神經質的”、“常常被突然的衝動所支配”的人物,列夫·托爾斯泰甚至稱他為“我們時代最可笑的人物之一”。這些聲音,在“黃禍”的喧囂聲中顯得極其微弱。結果,“黃禍”愈炒愈烈,華人的地位愈來愈低,中國的形象愈變愈醜陋,以至在美國,侮辱、戕害華人“不需要理由”。華人因此而傷亡的人數,損失的財產難以估量。以1885年美國懷俄明州石泉城發生的屠殺華工事件為例,當時就有“28人被殘殺,15人受重傷……被焚燒和搶劫的華工財產共147,748美元”。

洶湧的排華風潮促使美國國會在1882年通過了第一個排華法案,宣布“絕對禁止華工入境十年”。而澳大利亞、加拿大以及東南亞各地,也在“黃禍”聲中,掀起了一波又一波排華浪潮。在美國排華風潮中,曾有華工向清政府反映“華工有'十苦'”,希望予以解救。國內也有士人撰文披露華工苦狀,抨擊西方殖民當局挑動土著與華 人矛盾、殘害華工的罪行,要求清政府對“出洋華民必須設法保護”,並警告,如果對此不聞不問,“恐致漓渙”。清政府也通過外交途徑,對排華行徑表示“抗議”;駐外使領人員則對各地排華事件進行調查,並提出賠償要求。例如,石泉城大屠殺期間,駐美公使鄭藻如就立即要求美方“賠償損失並懲處罪犯”。李鴻章對中國勞工遭受蹂躪也“感到不安”。在中美1880年修改條約談判中,中國代表李鴻藻和寶鋆曾向美方指出,“中國的移民是美國經濟的勤勞而又廉價的勞動力的一個來源”,並警告說,美國的排華行動“將危害美中兩國之間互相有利的經濟關係”。然而,由於國際地位一落千丈,清政府的外交努力並沒有什麼成效。

人矛盾、殘害華工的罪行,要求清政府對“出洋華民必須設法保護”,並警告,如果對此不聞不問,“恐致漓渙”。清政府也通過外交途徑,對排華行徑表示“抗議”;駐外使領人員則對各地排華事件進行調查,並提出賠償要求。例如,石泉城大屠殺期間,駐美公使鄭藻如就立即要求美方“賠償損失並懲處罪犯”。李鴻章對中國勞工遭受蹂躪也“感到不安”。在中美1880年修改條約談判中,中國代表李鴻藻和寶鋆曾向美方指出,“中國的移民是美國經濟的勤勞而又廉價的勞動力的一個來源”,並警告說,美國的排華行動“將危害美中兩國之間互相有利的經濟關係”。然而,由於國際地位一落千丈,清政府的外交努力並沒有什麼成效。

頭戴清朝帽子的黃色老虎吞噬白人

德皇威廉二世炮製的宣傳畫《黃禍》

日本在甲午戰爭中的巨大勝利,令西方看到了一種可怕的前景:已經掌握了西方技術的日本,如果團結帶領人口龐大的中國進行改革和擴張,則蒙古人席捲西方的“黃禍“必將重新上演。當時的德國外交大臣比貝斯坦對俄國外交官表示,同為黃種人的日本人和中國人如果融合,則“這種利益對全體黃種人來說都是共同的,而與歐洲列強的利益背道而馳。”1896年,李鴻章出訪俄國,參加沙皇的加冕典禮,中俄兩國上演了一出“典禮搭台、盟約唱戲”的戲碼。在中央的直接遙控下,李鴻章在聖彼得堡簽訂了《中俄密約》,共同對日。隨後,李鴻章出訪德國,受到了國家元首級別的最高禮遇。而同時訪問柏林的日本特使山縣有朋,則備受冷落。

1897年,德國人借口傳教士在山東被害,出動大軍,強佔膠州灣。俄國則援引《中俄密約》,借口保護中國,派軍艦進入了旅順大連,卻並不幫助中國驅除德國人,相反卻在此流連忘返。其實,這是俄國主導的一出雙簧,先滿足德國人的飢餓感,然後自己撈取最為重要的太平洋出海口旅大軍港。在俄國人的慫恿下,德國以武力強租青島,俄國隨後便表示,為了抗衡德國、保障中國和俄國的共同安全,俄國也必須租用旅順軍港。至此,大清國才發現本以為能聯手抗日的俄國,其實是遠比日本更為兇險的敵人。一股瓜分中國的浪潮,也在列強中開始。

對德、俄的失望與憤恨之餘,中國與日本的關係立即開始升溫,在甲午戰爭刺激下蓬勃興起的改革要求,也越來越明晰地提出了學習日本的思路。日本則在取得甲午戰爭的巨大勝利后,在嫉妒和懷疑的目光中,遭到了國際的普遍孤立,中日關係迅速好轉。中日兩軍率先建立了互訪機制,日本軍事代表團隨即訪問了長江流域各省,以張之洞為首的地方實力派,態度來了一百八十度大轉彎。曾經認為聯俄拒日可以不擇手段、不計成本的張之洞,這次附和了日本人的觀點:“今日西洋白人日熾,中(中國)東(日本)日危。中東系同種、同文、同教之國,深願與中國聯絡。”自此,中國與日本的關係開始全面進入為期十年的蜜月期,“日本熱”和“清國熱”分別在兩國興起,雙方都有人參與謀划中日結盟甚至“合邦”。

日俄戰爭爆發前,日本詳細地研究了形勢,認為無論從戰略上還是策略上,除了用正面戰場之外,還必須開闢用筆杆子征戰的第二戰場:全力對付西方必然興起的“黃禍論”攻勢。日本的對外宣傳體系,已經在義和團運動期間,成功地進行了一次實戰演練。以柏林為中轉中心的日本宣傳網,一方面用西方的方式、角度和內容撰寫了大量為日本辯護的“新聞通稿”,另一方面不惜成本換取版面宣傳日本。路透社、美聯社以及各大報甚至爭奪這筆“生意”。當日本認為對俄決戰無可避免時,迅速任命了日本的資深外交官、法學家末松謙澄進駐歐洲,負責這場宣傳戰,並且向末松保證,他將獲得國庫財力的全力支持。

根據日本外交檔案記載,1903年12月30日內閣會議的主題,就是討論如何在戰時應對“黃禍論”。內閣堅信,對俄作戰幾乎必然激起白人社會的“黃禍論”,因此,必須確保中國的中立地位,一旦中日聯手抗俄,德法等國必將進行干涉。而在1904年2月4日的內閣會議上,日本得到了確切的情報:俄國將通過鼓動“黃禍論”,來獲得歐洲的支持。日本內閣給末松謙澄的外宣任務十分明確:確保盟友英國完全明了日本的作戰目的只是遏制俄國的擴張;全力阻止“黃禍論”的再度爆發;確保中國保持嚴格中立,以免刺激歐洲更強的敵意;向西方說明,日本對中國的改革、包括軍事改革所給予的援助,都是有利於維持遠東的和平與發展,而不是針對西方。

日本盡量迴避“黃禍”的同時,西方卻毫不在意將“白禍”在中國越演越烈。日本從甲午戰爭中獲得的巨大紅利,俄德兩國演雙簧忽悠中國獲得的現實好處,都在刺激著列強。列強紛紛將原先的“中國通”外交官們召回,而換上了清一色的非洲事務專家。這些擅長在地圖上用直尺劃分邊界的外交官,多是操縱國際政治的高手,對中國內政毫無興趣,根本不在乎他們的行為將會在中國引發何種反彈。在他們眼中,中國已經成了一頭待宰的肥羊,屠夫所需要做的,只是和別的屠夫們劃分好勢力範圍。

在中外相互妖魔化的激蕩下,一場大規模的衝突---義和團運動席捲北中國。猝不及防的列強忽然發現,自己得面對千千萬萬不怕犧牲的中國“教徒”。義和團運動,令中國第一次取代日本,成為“黃禍論”的主角。面對義和團,列強們在華的武裝力量是不夠的,而各家都一時難以派出足夠的軍隊。最便捷的兵源就是盡在咫尺的俄國與日本,俄國毫不猶豫地向中國大量增兵,日本外相青木周藏十分謹慎地通訴英國駐日公使懷海德:如果得到英國政府支持的話,日本可立即派出優勢兵力進入中國,而如果“英國政府不以為然,即為罷論”。

英國人對日本出兵,起初並不熱情。但不久,西摩爾(EdwardSeymour)率領的聯軍被困於楊村、廊坊之間,青木召集各國駐日公使,表示日本願與各國協調行動。次日,懷海德表示,英國政府希望日本立即出兵。青木請懷海德幫忙,向各國徵求意見。面對著嚴峻的形勢,德、俄自然在口頭上沒法反對,但日本仍然猶豫不決。此時,北京的局勢更為緊迫,英國無奈,主動提出:如果日本出兵,軍費則由英國提供。於是,日本下決心行動,從廣島派出了一個師團的龐大兵力,成為八國聯軍的主力,傷亡也最為慘重。根據西方的史料記載,佔領北京后,日軍軍紀是聯軍中最好的,日軍佔領區也最先恢復商業。而在局勢平息后,日本的撤軍速度也是最快的。日本將這次行動當作了向世界展現“負責任的大國”形象的機會,它不僅因此贏得了大清國的好感,也極大地緩和了西方各國對它的猜疑,為不久之後的日俄戰爭營造了良好的國際氛圍。

日本人韜光養晦,贏得了喝彩,中國人卻成為“黃禍”的焦點。從負面角度解讀和討論中國,成為西方的新時尚。大清國的洋幹部、總稅務司、英國人赫德也坦承:“可以斷言,將來人們需要對付黃種人問題,或許就是‘黃禍’問題,就如同太陽明天要升起一樣,必定無疑。”但他認為,如果列強不能“克制自己,尊重中國”,這個並不好武的民族,將“從外國人手中收回他們奪走的一切,並且加倍報復,中國的旗幟和武器將會出現在許許多多現在不敢想象的地方。”

根據日本和西方的大量史料,在日俄戰爭中清政府的局外中立,的確是“被迫”的,但不是因為在兩大列強夾縫中的無奈,而是因為要避免中日聯盟會激起西方白種人的反彈,將日俄戰爭演變為“黃白”大戰。即使從中國史料中,也能清晰地看出:“聯日拒俄”是大清國朝野上下的一致呼聲。支持日本既是出於種族的親近,也是出於國家利益的考量:俄國是遠比日本更為兇險和狡詐的北極熊。大量的旅日學生,組織抗俄義勇隊,由日軍進行軍事訓練后,回國配合日軍作戰。

前線的日軍似乎並不在意中日聯手給白種人的“不良觀感”,種族大義成為政戰的有力工具,日軍以“長白俠士”、“遼海義民”之類名義撰寫檄文,在東北秘密張貼散發,號召民眾助日抗俄。

大清政府雖然宣布中立,但私下仍然給日軍巨大的協助。日軍參謀本部派遣曾做過北洋軍教官的大佐青木宣純,以使館副武官的身份緊急來華,與袁世凱密商組建聯合情報機構和招募東北“馬賊”等事宜。袁當時從北洋軍中挑選數十名畢業於測繪學堂等軍事學校的精幹士官,與日軍組成了聯合偵察隊,這其中就有後來大名鼎鼎的“秀才丘八”吳佩孚;鎮守“中立區”的直隸提督馬玉昆是甲午戰爭中的抗日英雄,此時也全面配合日軍,為日軍的敵後游擊隊“特別任務班”提供了大量軍火和經費,特別任務班成員甚至能在危急時遁入清軍兵營獲得庇護;馬玉昆還曾經秘密協助日軍招募馬賊,組建所謂的“正義軍”,直到後來關東軍和偽滿洲國政府對此進行公開表彰和紀念才揭秘……在這樣的支持下,日軍對俄作戰,佔盡主場優勢。

日俄戰爭以日本慘勝而結束,儘管日本竭力淡化這場戰爭的種族色彩,但無論中國人還是歐洲人、美國人,都深深地沉醉於這場戰爭背後濃烈的種族意味。日本的勝利極大地鼓舞了中國人的民族信心:黃種人也能打敗白種人,亞洲人也能戰勝歐洲人。“黃種”這個詞曾經充滿貶義,從此充滿了自豪。商務印書館那著名的《東方雜誌》,從1904年創刊開始,凡談日俄戰爭,必出現“黃種”一詞。歐洲人雖然很希望看到日本人能教訓下不可一世的沙俄,但日本的巨大勝利、尤其是中國為日本提供的“主場”優勢,依然令他們難以抹去對“黃禍”的恐懼,這種氣氛甚至蔓延到了美國:當日俄代表在美國朴茨茅斯簽訂合約時,當地美國人對俄國代表團給予了相當的同情和禮遇,令俄國談判代表為這種“種族親情”而感動淚下。

日本宣稱,與俄國開戰是為了整個東亞的安全,日本以巨大的犧牲阻止了俄國入侵,中國應報答日本,不僅應無條件地同意將俄國在東三省南部的權益讓予日本,而且要給日本以《日俄和約》規定之外的其他特權。中國談判代表慶親王奕劻、外務部尚書瞿鴻機、直隸總督袁世凱據理力爭,但在日本重兵壓境下,無奈接受了所有條件,簽訂了《中日會議東三省事宜條約》。從此,中日開始了又一輪更為長久的紛爭,抗日戰爭成為中國的主旋律。

與英國有協約、而與俄國有盟約的法國,為了自身在遠東的利益,將日本也拉了進來,並通過一系列複雜的雙方協議,結成了一個寬泛的同盟,後起的德國和美國,都被排除在外,而中國則被他們分割成了不同的勢力範圍。在袁世凱的主導下,中國接受了德國的邀請,開始考慮與德國、美國建立三國同盟,以確保中國的主權和領土完整,以及德美最為看重的門戶開放。德國和美國一致認為:一個發達的中國,不僅不會增加“黃禍”之患,反而將在遠東大陸上成為一個反對日本擴張勢力的堡壘。但美國在關鍵時刻“出賣”了這個同盟,單獨與日本訂立了一個條約《羅脫-高平協議》,表示共同維護太平洋地區的現狀,實際上是美國以承認日本在東北亞的特權,來交換日本對維護該地區工商業機會均等的承諾。而在這個協議中,日本也主動向美國的“黃禍論者”低頭,同意不再向美國移民。

參見:中國威脅論、日本軍國主義