貴州蠟染

貴州蠟染

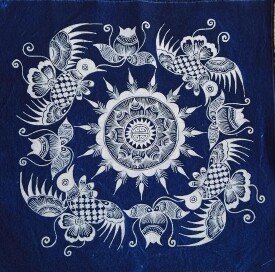

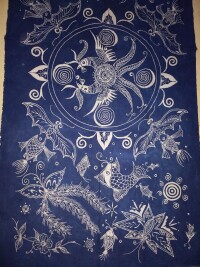

貴州蠟染:亦被稱作“貴州蠟花”,最早可追溯到2000多年前的西漢時代。它以素雅的色調、優美的紋樣、豐富的文化內涵,在貴州民間藝術中獨樹一幟。蠟染,是一種古老的防染工藝,古稱“蠟纈”,與絞纈、夾結一起被稱中國古代染纈工藝的三種基本類型。蠟染工藝品的魅力除了圖案精美外,還在於蠟冷卻后在織物上產生龜裂,色料滲入裂縫,得到變化多樣的色紋,俗稱“冰紋”。同一圖案設計,做成蠟染后可得到不同的“冰紋”。

蠟染的起源可追溯到兩千多年前秦、漢時期,甚至更早。蠟染古稱“蠟纈”,“纈”的意思是染彩,它與“絞纈”(扎染)、“夾纈”(印花藍布)一起被稱為中國古代的三大紡染工藝。在歷史文獻中有關蠟染的記載很少。《後漢書》、《臨海水土志》、《新唐書》等雖有“染彩”、“斑文布”、“卉服鳥章”等記述,但都沒有確指蠟染,到了宋代的文獻中才對蠟染有明確的說法。如南宋周去非的《嶺外問答》說:“以木板二片,鏤成細花,用以夾布,而灌蠟於鏤中,而後乃積布取布,投諸藍中,布既受藍,則煮布以去蠟,故能製成極細斑花,炳然可觀。”其中敘述的蠟染工序,顯然並非從南宋開始。後來的《貴州通志》載:“用蠟繪於布而染之,既去蠟,則花紋如繪。”可見蠟染已由以蠟灌刻板印布發展到直接用蠟在布上描繪了。學界比較一致的意見是,宋代由於印花藍布等成本低、工藝簡單而大為盛行,蠟染在中原逐漸消失,而在西南的少數民族地區卻代代傳承,至今不衰。

從傳世的和出土的蠟染實物看,蠟染在唐代是盛行的。北京故宮博物院所藏的三色蠟染、日本正倉院所藏的“對樹象羊蠟纈屏風”,都是唐代遺物。在貴州省平壩縣下壩的棺材洞里,前些年出土了宋代苗族點蠟幔及鷺鳥紋彩色蠟染衣裙。這些都是蠟染流傳悠久的歷史見證。

蠟染,是民間傳統紡織印染手工藝,古稱蠟。蠟染是用蠟刀蘸熔蠟繪花於布后以藍靛浸染,既染去蠟,布面就呈現出藍底白花或白底藍花的多種圖案,同時,在浸染中,作為防染劑的蠟自然龜裂,使布面呈現特殊的“冰紋”,尤具魅力。由於蠟染圖案豐富,色調素雅,風格獨特,用於製作服裝服飾和各種生活用品,顯得樸實大方、清新悅目。

蠟染的研究者根據史料和民間傳說,對蠟染最早的起源和發展有一些推測,意見不盡一致。無論如何說,蠟染在中國西南地區,特特別是在州一枝獨秀卻是事實。形成這種狀況主要有三個方面的原因:一是苗族、布依族等少數民族文化心理的原因,他們遷徙到貴州后懷念故土,懷念祖先,固守從故土帶來的文化形態,並在其中寄寓本民族歷史和文化的意義,逐漸成為民族自尊自愛的標誌:二是地理環境的原因,貴州地處偏僻,山川阻隔,受外來文化影響較少,易於保持傳統的文化形態;三是製作原料的原因,貴州氣候濕潤,草木繁茂,盛產蜂蠟和製作藍靛染料的藍草,這為製作蠟染提供了極大的方便。

作為一種生活方式的“藝術”,貴州民間蠟染是貴州少數民族民俗文化活動中不可缺少的重要內容,不管是歲時節日住房的裝飾還是婚喪嫁娶人生儀禮,也不管是民間宗教信仰祭祖敬神還是服飾佩帶織繡花樣,各式各樣的蠟染工藝織染活動,都與貴州山地少數民族特定的文化背景與生活環境密切相關。也正是因為這樣一種息息相關,使得蠟染工藝和貴州少數民族的音樂、舞蹈、儺戲等活動一樣,具有某種“全文化”的功能,在以漢文化為主體的強大的中心文化輻射擠壓的邊緣,形成了自己獨特的藝術語言和符號形式。

這裡的少數民族以蠟染作主要裝飾的有黃平、重安江一帶和丹寨縣的苗族婦女,她們頭巾、圍腰、衣服、裙子、綁腿,綁腿,都是蠟染製成,其它如傘套、枕巾,飯籃蓋帕、包袱、書包、背帶等也都使用蠟染;安順、普定一帶的苗族婦女把蠟染花紋裝飾在衣袖、衣襟和衣服前後擺的邊緣,她們背孩子的蠟染背帶,點染得精巧細緻,除藍白二色外,有的還加染上紅、黃、綠等色,成為明快富麗的多色蠟染。貴州各少數民族的蠟染各有特色,例如苗族的蠟染圖案有的還沿用古代銅鼓的花紋和民間傳說中的題材,有的是日常生活中接觸的花、鳥、蟲、魚;而布依族則喜用幾何圖案。各民族的蠟染都有獨特的風格。蠟染藝術在少數民族地區世代相傳,經過悠久的歷史發展過程,積累了豐富的創作經驗,形成了獨特的民族藝術風格。是中國極富特色的民族藝術之花。還應提到一種叫做“蠟片”的工藝品。在一些民族地區,把未經浸染的蠟花當作裝飾品。她們把這種“蠟片”裝飾在頭上或服裝上。這種工藝品是白色和黃褐色花紋,色彩諧調,別具一格。“蠟片”的缺點是蠟花容易脫落,所以在服裝上只能局部採用。

2018年11月28日,貴州師範大學的貴州蠟染項目入選第一批全國普通高校中華優秀傳統文化傳承基地名單。

在苗族地區的很多地方都流行有《蠟染歌》(古歌),代代傳唱敘述著蠟染的起源的故事:有一個聰明美麗的苗族姑娘並不滿足於衣服的均一色彩,總希望能在裙子上染出各種各樣的花卉圖案來,可是一件一件的手工繪製實在太麻煩,但她一時又想不出什麼好辦法來,終日為此悶悶不樂。一天,姑娘又看著一簇簇一叢叢的鮮花久久發楞,辦法沒想出來卻在沉思中昏昏入睡。朦朧中有一個衣著漂亮的花仙子把她帶到了一個百花園中,園裡有無數的奇花異草,鳥語花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花園中看呀看呀,看得入了迷,連蜜蜂爬滿了她的衣裙也渾然不知。等她醒來一看,才知道剛才是睡著了,可是低頭再看:花叢中的蜜蜂真的剛剛飛走,而且在她的衣裙上留下了斑斑點點的蜜汁和蜂蠟,很不好看。她只好把衣裙拿到存放著靛藍的染桶中去,想重新把衣裙染一次,試圖覆蓋掉蠟跡。染完之後,又拿到沸水中去漂清浮色。當姑娘從沸水中取出衣裙的時候,奇迹出現了:深藍色的衣裙上被蜂蠟沾過的地方出現了美麗的白花!姑娘心頭一動,立即找來蜂蠟,加熱熬化後用樹枝在白布上畫出了蠟花圖案,然後放到靛藍染液中去染色,最後用沸水熔掉蜂蠟,布面上就現出了各種各樣的白花,哦!染缸中居然染出了印花布,姑娘高興地唱起了山歌。人們聽到了姑娘的歌聲,紛紛來到她家聽她講百花園裡的夢境,觀看她染出的花裙、學習她描花繪圖的技藝,大家回到自己家裡之後,照著姑娘教給的方法,也都染出了花樣繁多的花布。從此,蠟染技術就在苗族及與之雜居的布依、瑤族等兄弟民族之間流傳開來了。

貴州蠟染是以家庭為中心的手工副業,由於貴州地域和民族多樣性的特點,使貴州民間傳統印染工藝形成較強的區域性,即不同的民族或不同的地區有不同的工藝特徵。貴州蠟染主要流行於苗族、布依族、水族等少數民族地區,它是一種歷史悠久的民間藝術,為勞動人民所創造,也為他們所使用和欣賞。有的具有較為原始的工藝形態,如用動物血液、楊梅汁等直接填紅,或用稻草灰混合鍋煙煮染等;而有的工藝卻比較精湛,如黃平、安順等地區的苗族彩色蠟染,黔南、黔西南地區布依族的扎染等,其色調之調和,圖案之精美、令人驚羨不已。貴州蠟染藝術形成了獨特的民族藝術風格,是中國極富特色的民族藝術之花。

傳統 貴州蠟染紋樣分為自然紋和幾何形紋兩大類。自然紋中多為動物植物紋,人物紋罕見,反映社會生活的紋樣逐漸出現。幾何形紋多為自然物的抽象化。由於歷史上的文化交流,已很難確認哪種紋樣是本民族的獨有紋樣,或哪種紋樣是某種民間藝術品的獨有紋樣。有些紋樣雖同一“母本”,不同的民族含義也不同。傳統蠟染紋樣繁多,內涵豐富,現僅選擇幾種重要的作—些闡釋。

這是貴州民間蠟染中最古老的紋樣。銅鼓是一些少數民族極為尊崇的重器,古時在祭祀、娛樂和征戰中使用。對銅鼓的尊重意味著對祖先的緬懷和崇拜。宋代的朱輔在《溪蠻叢笑》中就說“溪峒愛銅鼓甚於金五。”相傳蠟染的紋樣早就取材於銅鼓紋。清代張澍在《黔中紀聞》小說嚴佯僚有斜紋布,名順水紋,蓋模取銅鼓紋以蠟刻板印布。”這種紋樣在傳承中雖有變化,但銅鼓的中心花紋在蠟染中還是常見的。這種中心花紋實際上就是太陽紋,在圓形外輻射光芒。“太陽崇拜”早在原始社會就出現了,至今有的少數民族仍認為太陽是萬物之源,萬物向著太陽才有生機。在黃下一帶的佯家蠟染中,太陽紋更為多見。

這種紋樣在蠟染中比較常見,在苗族地區特別流行。蠟染中的蝴蝶千姿百態,既有寫實的,又有寫意的;有抽象化的,也有變形複合的。蝴蝶輕盈秀美的形象深受中國各族人民的喜愛,並賦予其種種寓意和傳說,其中以苗族的傳說最為神聖。在《苗族古歌》中講述了涉及苗族起源的故事:楓樹化為蝴蝶,蝴蝶媽媽同水泡談情說愛,生下12個蛋,由鵲宇鳥孵化,生出萬物,其中一個蛋孵化出人類,苗族的祖先姜央就在其內。這個傳說影響深遠,形成苗族特有的一種文化意識,即對蝴蝶的熱愛和崇拜,就是對祖先的熱愛和崇拜。祖先崇拜是由自然崇拜衍生而來,萬物有靈魂,人當然也有靈魂。據學者考察,人類有靈魂的觀念,在4萬至10萬年前的尼安德特人那裡就開始形成了。因此,苗族蠟染中的蝴蝶紋樣,積澱著祖先崇拜的原始意識。

蠟染中的鳥紋有些是如實摹擬,能確指其名,如錦雞、喜鵲、麻雀、燕子、斑鳩、鸚鵡、孔雀、鷺鷥等,有的則只具鳥形,分不清是什麼鳥。它們多有花草環繞,大都張開嘴,或昂首啼囀,或竊竊私語,或比翼而飛,或背靠背像吵架的樣子,生動極了,類似人的生活寫照。鳥,是山居的少數民族姑娘快樂的生活伴侶,鳥紋寄託著她們對生活的美好憧憬。在苗族中,鳥紋也含有祖先崇拜的意蘊。如前所述,古歌中蝴蝶媽媽生出的12個蛋是由鵲宇鳥孵化的。孵化出的萬物中就有苗族的祖先姜央。因此,鳥對於苗族是有恩的。鳥還可能是苗族先民中某些氏族的圖騰。《山海經·神異經》中說:“大荒之中有人,名歡頭……歡頭人面鳥喙,有翼,食海中魚,杖翼而行。”類似的記述在古籍中還有一些。“歡頭”又作“歡兜”,相傳為苗族先民的首領。他的形象,是裝飾著鳥圖騰的形象。

魚被作為紋樣歷史悠久,在出土的史前陶器、玉器中就出現了魚紋。由於魚產子多,其腹內多子,因此,魚紋的原始寓意是象徵生殖,對魚的崇拜是對魚的生殖能力旺盛的崇拜。後來歷經演變,出現了別的吉祥寓意。如漢族的“鯉魚跳龍門”紋樣象徵顯達高升,魚紋和蓮紋組合象徵“年年有餘”等。而貴州少數民族對魚紋的理解卻更多地保留了生殖崇拜的原始意識。如“子孫像魚崽一樣多”的比喻,在苗族民歌中屢有出現,在苗族的祭祀活動中,魚是不可缺少的供品,其用意均在乞求子孫繁衍。在蠟染中出現的魚紋大都軀體肥碩,有的大魚腹內還有小魚,有的魚腹內有魚子似的繁密斑點,有的索性將魚鱗畫作魚子似的繁密斑點。這些都傳達出原始生殖崇拜的信息。

蠟染中這類紋樣很多,不少是作為輔助紋樣出現的。這些紋樣不像漢族那樣多取材於象徵富貴吉祥的牡丹、蓮花、桃子、石榴之類,這類紋樣在蠟染中雖也有出現,而多見的卻是山間田野常見的花草植物,如蕎花、蕨花、梅花、桃花、杏花、棉花等,有一些已經演變為幾何形紋。這些花草植物在少數民族婦女勞作時隨處可見,伸手可及,她們從中獲得美感,通過想象加工,在蠟染中描繪出極富生命活力和山野情趣的畫面。在苗族中有個傳說,即在古代發生的由中原向西南的大遷徙中,婦女們為牢記跋涉的艱辛,便將沿途所見的花草植物描繪在衣裙之上,後來便作為傳統紋樣保留下來。可見這些紋樣中寄託著古老的綿綿情思。

螺旋紋在中國新石器時期的陶器上就有出現,那是出於先民對自然水紋的摹擬。這種紋樣後來在漢族的民間工藝品中少有出現,而在貴州的民間蠟染中卻較為常見,是幾何形紋樣中引人注目的一種。這種紋樣在流行蠟染的各少數民族中都有,對其內涵的說法卻不同。如丹寨苗族將螺旋紋稱為“窩妥”,對其來歷有兩種說法:一說這種紋樣是祖先創作的最早紋樣,為了表達對祖先的尊敬和懷念,就照原樣保留下來了;一說苗族在“鼓社祭”的盛大祭典里,要殺牛作供品並敲長鼓祭祀祖先,婦女們便將牛頭和鼓頭的旋紋變成花樣,以志紀念。布依族則對螺旋紋另有解釋,說古時有位聰明能幹的姑娘,不幸染了重病,請醫生治療無效。她母親到坡上采了一種“皆皆豆”(漢話叫“郎雞草”)的嫩苔煎給姑娘吃,病就慢慢好了。姑娘為紀念救命的“皆皆豆”,就按其外形繪成螺旋紋,留在衣裙上。布依族還說其祖先“百越人”居住海邊,螺旋紋是表現水波紋;或說螺旋紋如蛇盤成一餅,是表現蛇的形象。

這是概括的說法,其實天空中的星辰雲彩,地上的山嶺江河,乃至房屋、城池等,在蠟染中均有表現,不過已經抽象化了,成為整齊的形狀組合。這些紋樣不僅具有特殊的形式美,還有深沉的內涵。苗族歷史上次經歷的離鄉背井的大遷徙,是個悲壯的歷程,苗族人民對其是刻骨銘心的。傳說這些紋樣中有的就記錄了遷徙的歷史。這些紋樣有名稱,如九曲江河紋是由大小不等的菱形套結而成,象徵江河縱橫,曲折交叉;城界花紋以方形為框架,表示城牆,四邊的小方形表示角樓,中間的十字紋表示街道。流行這類紋樣的地區有這樣的說法:這些紋樣是表現故土的風光和祖先遷徙的經過,如百褶裙上的黃色橫線表示黃河,綠色橫線表示長江,中間的空白表示田野。他們稱這種裙為“遷徙裙”、“母汀裙”。

這種紋樣在刺繡、挑花當中常見,在蠟染中也有表現。貴州少數民族地區的龍紋極有特色,其外形和內涵.與漢族地區的龍紋截然不同。龍是中國的原始圖騰。世界上古老的氏族和部落,一般都以同他們有親緣關係的動物或植物形象為圖騰,作為崇拜的偶像或氏族、部落的徽記。而中國灼龍圖騰卻是人創作出來的,並無實物。根據聞一多先生的考證,龍是由以蛇為圖騰的氏族或部落為主體,吸收了其他氏族或部落圖騰的部分器官組合而成。漢族自秦、漢以降便以龍為尊,龍成為至高無上的皇權象徵,龍紋逐漸演變為頭角崢嶸、尖爪利牙的威武形象。貴州少數民族地區的龍紋卻大異其趣,表現為稚拙天真,憨態可掬,與人和自然萬物十分親近。而且龍的形象並不固定,變化很多,如苗族就有水牛龍、魚龍、蠶龍、葉龍、盤龍、魚尾龍、水龍等等。榕江苗族蠟染中的龍紋,形體既像蛇,又像蠶。龍紋的內涵除了龍圖騰崇拜的原始意識,還有乞求納福迎祥、消災免禍之意。

繪製蠟染的織品一般都是用民間自織的白色土布,但也有採用機織白布、綿綢、府綢的。

防染劑

主要是黃蠟(即蜂蠟),有時也摻和白蠟使用。蜂蠟是蜜蜂腹部蠟腺的分泌物,它不溶於水,但加溫后可以融化。就是利用它的這一特點作為蠟染的防腐劑。

所用的染料

是貴州生產的藍靛。貴州盛產藍草,這是一種蓼科植物,莖高約二、三尺,七月開花,八月收割。把藍草葉放在坑裡發酵便成為藍靛。貴州鄉村市集上都有以藍靛為染料的染坊,但也有把藍靛買回家自己用染缸浸染的。

蠟染布

是在布匹上塗蠟、繪圖、染色、脫蠟、漂洗而成。因為在染制的過程中,蠟白布的表面會產生自然龜裂,從而往白色坯布滲入染料而著色,出現許多或粗或細無規則的色紋也叫龜紋,這些龜紋就是區別真、仿蠟染布的標準,因為任何仿蠟染布設計進去的“龜紋”都是有規律可尋的,而真正的蠟染布往往難以尋找,也找不出完全相同的龜紋來。

繪製蠟花的工具不是毛筆,而是一種自製的鋼刀。因為用毛筆蘸蠟容易冷卻凝固,而鋼製的畫刀便於保溫。這種鋼刀是用兩片或多片形狀相同的薄銅片組成,一端縛在木柄上。刀口微開而中間略空,以易於蘸蓄蜂蠟。根據繪畫各種線條的需要,有不同規格的銅刀,一般有半圓形、三角形、斧形等。

古老的蠟染工藝在貴州少數民族地區被保存下來,一直延續著傳承,而且創作了豐富多彩的蠟染圖案。在貴州省的黃平、丹寨、鎮寧及其它一些少數民族地區,兄弟民族婦女都是點制蠟花的能手。蠟花是她們不可缺少的裝飾品。蠟染生產絕大多數工序是手工操作,到目前為止,仍然無法用機械化,自動化來代替。

工藝過程:

1、畫蠟前的處理

選擇布料並加以洗滌。一般是選擇自織的棉布、麻布。先將自產的布用草灰漂白洗凈,然後用煮熟的芋捏成糊狀塗抹於布的反面,待曬乾後用牛角磨平、磨光,石板即是天然的磨熨台。

2、點蠟

把白布平帖在木板或桌面上,把蜂蠟放在陶瓷碗或金屬罐里,用火盆里的木炭灰或糠殼火使蠟融化,便可以用銅刀蘸蠟,作畫的第一步是經營位置。有的地區是照著紙剪的花樣確定大輪廓,然後畫出各種圖案花紋。另外一些地區則不用花樣,只用指甲在白布上勾畫出大輪廓,便可以得心應手地畫出各種美麗的圖案。

3、染色

浸染的方法,是把畫好的蠟片放在藍靛染缸里,一般每一件需浸泡五、六天。第一次浸泡后取出晾乾變得得淺藍色。再放入浸泡數次變得得深藍色。如果需要在同一織物上出現深淺兩色的圖案,便在第一次浸泡后,在淺藍色上再點繪蠟花浸染,染成以後呈現呈現出深淺兩種花紋。當蠟片放進染缸浸染時,有些"蠟封"因摺疊而損裂,於是便產生天然的裂紋,一般稱為“冰紋”。有時也根據需要做出“冰紋”。這種“冰紋”往往會使蠟染圖案更加層次豐富,具有自然別緻的風味。

4、去蠟

經過沖洗,然後用清水煮沸,煮去蠟質,經過漂洗后,布上就會顯出蘭白分明的花紋來。

染色方法貴州蠟染一般都是藍白兩色。製作彩色蠟染有兩種方法。

方法之一:先在白布上畫出彩色圖案,然後把它“蠟封”起來,浸染后便現出彩色圖案;

方法之二:是按一般蠟染的方法漂凈晾乾以後,再在白色的地方填上色彩。民間蠟染所用的彩色染料,是用楊梅汁染紅色,黃梔子染黃色。

1、如果蠟染有一些摺痕。只需把壁掛展開,平放在熨板上,用熨斗在壁掛的背面輕輕熨上幾下,把它熨平就可以了。(但重彩畫和亮畫一定要注意用乾的熨斗,千萬不要用蒸氣熨斗以及不要在蠟染正面熨燙)。

2、可根據顧客的愛好進行裝裱,這裡有四種方法可以選擇:①可以用一根木棒從壁掛上方穿過去,再用線把木棒兩頭栓上,掛在掛鉤上就可以了;②也根據自己的據的愛好,選擇喜歡的顏色粗的棉線,編一條彩色的辮子,從壁掛上方穿過去,掛上也很美觀大方;③也可以用雙面膠貼於蠟染的背面的四個角,然後再固定在牆上滿意的位置;④還可以用藝術畫框框起來掛在牆上;⑤巨幅重彩蠟染的底襯比蠟染畫寬大,須把多餘的邊襯剪掉再用藝術畫框進行裝裱。

3、由於蠟染的原料是純棉布,因此在保養方面應注意防潮、防腐蝕,以免發霉長蟲。如果買回后是用於收藏而非裝飾,請定期取出晾曬。

4、重彩蠟染、亮畫蠟染不能用水清洗,可用半乾的抹布或撣子檫去灰塵即可;傳統蠟染壁掛、桌布、靠墊等可以隨時用水清洗,但在洗的過程中不要使用清洗劑,以免掉色;也不可用機洗,因為很多染畫主要是以須邊突出主效果,用機洗會將須邊攪壞,洗完后的蠟染製品可以熨燙。

5、蠟染由於是用100%純棉布製成,因此是服裝、桌布、被套、床單等的極佳選擇。蠟染在收藏與保養過程中應放置在乾淨、整潔、無塵的環境中,並應有專人定期清理。

生活中的蠟染,大體可以分三大類。民間工藝品:是西南少數民族地區,民間藝人和農村婦女 自給自繪自用的蠟染製品,這一類產品應屬於民間工藝品。

工藝美術品:是工廠、作坊面 向市場生產的蠟染產品,這一類產品應屬於工藝美術品。

蠟染畫:第三類是以藝術家為中心製作的純觀賞型的藝術品,也就是“蠟染畫”。

這三大類蠟染同時並存,互相影響,爭奇鬥豔。這種複雜的,多元化的現象,在藝術界是少見的。

貴州蠟染同所有民間工藝品一樣,具有實用的功能。在蠟染流行的地區,它與人們的日常生活緊密結合在一起,裝飾美化生活,豐富生活的文化含量,寄託人們的信仰、祈願和情感,深受人們喜愛。特別在長期形成的民俗活動中,反映民俗心理的蠟染更豐富了民俗活動的內容和趣味。蠟染製品包括了許多日常生活用品,一般可作婦女頭巾、衣裙、圍腰、被面、帽子、床單、門簾、窗帘、背扇、包袱布、蓋帕、手帕、挎包等等之用。

有些工藝水平較高,圖案非常新奇精美的,也被當作藝術壁掛來裝飾居室客廳及賓館飯店。

安順有“滇之喉、黔之腹,粵蜀之唇齒”的讚譽,地理位置重要,交通方便,更是“商業甲於全省”。安順於1992年成功舉辦了首屆蠟染藝術節,吸引了來自國內外的眾多賓客,自此蠟染藝術走向全國,走向世界。安順有大量的蠟染作坊、工廠,湧現出洪福遠等一批知名的蠟染藝人。安順的蠟染在繼承傳統的同時也在不斷創新。

貴州大多數縣、市都有蠟染流傳,而且還呈逐漸擴大的趨勢。苗族、布依族、水族居住的地區更是蠟染盛行的大本營,其他少數民族地區也有少量蠟染出現。蠟染流傳的地域廣,不同地域和民族間蠟染的風格有著或多或少的區別。總起來看,貴州民間蠟染在不同地區的風格是同中有異,異中有同,各得妙趣。由於長期以來文化的交流和互相影響,情況比較複雜,現僅對主要流行地區的某些特點作簡單的介紹。

安順、鎮寧一帶

安順、鎮寧一帶地處黔中腹地,為古夜郎國的中心地區。這裡居住著許多苗族和布依族同胞。安順的—苗族蠟染和鎮寧的布依族蠟染各有特色。安順一帶的苗族喜歡在袖口、襟邊、衣背腳、背扇(即兒童背帶)上面裝飾蠟染花紋,以背扇上的蠟染最精美。蠟染的傳統紋樣分自然紋和幾何形紋兩類。自然紋取材於花、鳥、蟲、魚等自然物,但又不拘泥於自然物的原形原形狀。幾形狀形狀紋樣一般採用四面均齊或左右對稱,力求整體效果的統一。點、線、面組成的圖案紋樣配合得當,主次分明,疏密有致,富有節奏感和韻律感。多見的是點子紋。製作者們還喜歡在藍、白相間的基礎上塗上紅、黃兩色,稱“筆彩”。

古老的方法是紅色用楊梅汁,黃色用黃梔子碾碎泡水,紅、黃兩色與藍靛相碰,則成草綠、赭石等中間色調。這就形成了貴州少數民族傳統蠟染中並不多見的多色蠟染,或叫“五彩蠟染”。這種多色蠟染色彩對比鮮明,如錦似綉,十分艷麗。鎮寧一帶布依族的服飾比較獨特,婦女穿的長裙及腳背,頭包條紋頭帕及肩,胸系長圍腰,未出嫁的姑娘頭上盤兩條粗辮,已出嫁的頭上則戴筍殼襯裡的長形頭帕,稱“假殼”。她們服裝上的蠟染多為幾何形紋樣,有螺旋紋、圓點紋、光芒紋、網紋、花葉紋等。其中以螺旋紋多見,它從圓心往外打圈,粗細一致,若用雙線,雙線不並軌,銜接無痕迹。這些紋樣結構嚴謹細緻,對稱統一,虛實相應,剛柔相間,頗為美觀。色彩除深藍色、白色外,又添淺藍色,使層次更為豐富。

黃平一帶

黃平在黔東南北部,這裡的佯家婦女服飾也很獨特,穿著起來很像著盔甲的武士。她們的衣服有挑花和蠟染裝飾,十分醒目。

傳統蠟染紋樣為幾何形的螺紋、雲紋、回紋、太陽紋、踞齒紋、三角紋、帶紋、光紋、雷紋等。自然紋也不少,有山雀、蝙蝠、魚、花草、石榴、葛藤等,鷹紋多有出現。其顯著的特點是白然紋中又套幾何形紋,使圖案更為豐富。對自然紋的描繪似乎比其他地區更大膽,有輪廓物輪,輪廓廊或部分肢體,有些互不相干的動物、植物又奇妙地組合在一起。

榕江一帶

榕江地處黔東南南部,為侗族、苗族聚居地。這裡興華鄉的苗族蠟染極有特色,多見龍的紋樣。

龍紋主要繪十土3年舉行一次的“鼓社祭”慶典的鼓藏幡之——卜,龍形似蛇體,或盤旋,或舒展,頭部有鋸齒紋。有的鼓藏幡上的蠟染分為12個方塊,表現出12種不同的幾何紋圖案,如魚、蝶、蠶等。迎靈時每戶人家都要掛幡,走在儀仗隊前,渲染出一派莊嚴、肅穆和神秘的氣氛。“踩歌堂”時有些男性穿的花袍、戴的頭帕、系的腰帶,也用繪有龍紋的蠟染布製作。另外,也有人將吹蘆笙跳舞的場面繪入蠟染之中。

丹寨一帶

丹寨地處黔東南南部,丹寨一帶苗族地區的蠟染造型粗獷,除用於衣服外,還多用於面積較大的床單、門市、包片上。蠟染的紋樣樸實生動,多變化,主要取材於自然界的花、鳥、蟲、魚等物,但卻不是對自然物的如實摹擬,而是通過對它們的觀察、體驗、提煉,並融入自己豐富的想象創作出來的。這些紋桿常見誇張、變形、奇妙組合的手法,充滿了天真爛漫的童稚之趣。如將錦雞的尾巴畫成一束蓓蕾,將公雞冠畫成一朵花,或一株石榴,或一隻桃子;將鳥的身軀畫成魚的身軀,將鳥的翅膀畫成蝴蝶的翅膀,等等。此外,也有幾何形紋。在點蠟時有些製作者在上漿的白布上安排底樣,簡單的紋樣用指甲畫出輪廓,複雜的紋樣用細針刻畫,圓形以反扣的碗作樣。有的還用竹片、稻草作尺子,用竹筒作圓規,將花鳥剪成剪紙作樣,然後再用細針刻畫。在此基礎上畫出的蠟畫,便相當整齊規範。

貴州獨有的少數民族水族,與丹寨苗族比鄰,也盛行蠟染,其風格與丹寨的苗族蠟染近似,但也有細微差別。如丹寨苗族蠟染服裝上塗有紅、黃兩色,而三都水族蠟染服裝則不著這兩種顏色。其原因是苗族、水族原來不通婚,後來通婚了,一些生活習慣包括服飾均逐漸趨同。傳說苗族老人們為了使子孫後代有所區別,在一次祭祀活動中,將牛血、豬血染在本族婦女的衣服上,此後便相沿成習。

貴定、龍里、開陽地處黔中,居住在這一帶的苗族將蠟染與刺繡結合在衣裙、背扇、帽子等服裝的顯要部位上,加上一塊挑綉圖案,而在頭帕、包帕、背扇上,則保持著蠟染的固有風貌,其紋樣構圖嚴謹,線條生動,層次分明。在小孩子的口水兜上,紋樣更出現多種造型。

黔西北一帶

織金、納雍、六枝、黔西等縣地處黔西北,這一帶的苗族婦女的裝束與其他地區的苗族婦女有明顯區別,比較粗獷豪放。但仔細觀察便會發現,其蠟染製品描繪很工細,畫面也很飽滿。紋樣主要是幾何形紋,其中有一些是自然紋的變異,以蝴蝶紋多見。自然紋主要出現在小幅蠟上,鳥紋較多,畫面疏朗。這裡點蠟沒有底樣,傳統的紋樣靠記憶傳承,點蠟時不藉助剪紙或別的工具,只憑手繪,真是不用規矩自成方圓。蠟染能手們誇耀:她們畫的線可以用直尺量,圓形可以用圓規量,分毫不差。織金的珠藏和納雍的彎子寨一帶,紋樣的線紋細如毫髮,堪稱一絕。六枝梭嘎的苗族蠟染別具一格,紋樣無大花,均為幾何圖形的細碎花,多於細格中繪圓點。

走向現代

自改革開放以來,隨著貴州少數民族蠟染在全省各地的重新發現和研究,一向被文人文化視為雕蟲小技、不登大雅之堂的貴州民間蠟染,逐漸從山川、河谷、壩子走向市場,進入了城市人的日常生活,顯示了廣泛的應用前景。但與此同時,庸俗化、商品化的危機也困擾和阻礙了蠟染作為一門高品味的、獨立的藝術樣式的發展。對此貴州藝術家進行了深刻的反省和思考,並從各自的角度進行了富於成果的探索和實驗。 20世紀80年代中期在中國美術界引起強烈反響的“貴州省學習民族民間美術美展”,可以看作是這一探索的最初碩果。其中,馬正榮、劉雍等人從學術角度對貴州民族民間蠟染進行了系統挖掘、整理和研究。這些建設性的基礎工作,為貴州民間蠟染的搜集、保存和推陳出新積累了大量豐富的原始素材和資料。其後,陳寧康、傅木蘭、蒲國昌、周世英、陳大慶、劉雍等藝術家,分別在各自的領域對貴州民間蠟染進行了深入細緻的全方位研究,並站在現代文化的高度,廣泛汲收其它藝術門類的精華,把貴州蠟染的藝術創作水平推進到一個新的高度。通過陳寧康、傅木蘭、蒲國昌、周世英等藝術家的努力,貴州蠟染的文化品格在今天已經發生了革命性的質變:逐漸擺脫了小巧的工藝玩物屬性和商業化、庸俗化的侵蝕,並作為一門獨立的、高品味的現代藝術樣式進入了當代文化的視野,從民間的、實用性很強的工藝層次,上升到個體的、創造性很強的藝術層次,真正成為一種植根於民族文化土壤之上的大景觀的藝術。貴州民間蠟染走向現代的嬗變,既是貴州當代蠟染藝術家大膽探索、積極創新的結果,也是具有強大內在生命力的民族民間藝術求存圖變、回應時代挑戰的必然選擇。它表明,在多元的東西方文化的觀照碰撞下,植根於本土文化的生命沃土,探索現代蠟染的表現形式,從傳統中開出現代新義,仍是包括貴州蠟染在內的中國傳統藝術走向現代性重建的可行之路。

貴州蠟染從民間走向現代的啟示意義在於:不僅使瀕臨消亡的古老織染印花工藝重新煥發出勃勃生機,而且也為消解西方文化中心咄咄逼人的話語霸權入侵提供了一種不失為有效的文化策略。

陳寧康、傅木蘭夫婦

在貴州當代蠟染藝術創作群體中,貴州師大蜡染藝術研究所的陳寧康、傅木蘭夫婦是兩位學者文化型的藝術家,他們早年曾進入上海美專研習繪畫藝術,師從劉海粟大師,打下了堅實的繪畫功底,積累了豐厚的學養。20世紀50年代、陳寧康、傅木蘭由滬入黔后,紮根貴州鄉土,廣泛汲收學習貴州民間藝術,潛心於貴州蠟染工藝的現代性創造。他們的蠟染藝術作品,題材豐富多彩,品格高雅,文化內蘊深厚,將貴州少數民族傳說史詩、崖畫石刻、漢畫像磚技法,熔為一爐,並對傳統民間蠟染工藝技術,如浸染、材質、顏料等方面進行了大量的改進和發明,極大地豐富了蠟染藝術的表現手法,將刺繡、編織、壁掛、書法等藝術表現形式與蠟染進行了巧妙的組合、拼裝,改變了傳統民間蠟染的單調格局,大大拓展了蠟染藝術的視覺張力,令人耳目一新,在國內外均有影響。劉海粟大師評價其“古拙野逸”,“爛漫若兒童畫,詩味中含,一以當十……”,道出了陳寧康、傅木蘭蠟染藝術中深厚的文化修養和貴州山川靈氣的浸潤。

蒲國昌

相形之下,貴州藝專蒲國昌的蠟染藝術作品,雖然也注重對貴州民間蠟染藝術的學習和借鑒,但卻更為強調藝術家個體生命的張揚和自由創造的率意揮灑。蒲國昌是一個創造力很強的藝術家,他對包括民間蠟染在內的貴州民族民間藝術的熱愛,源於一個現代藝術家真摯的內心需要。所以蠟染藝術創作僅是他藝術創造活動的一次“平移”。在蒲國昌的蠟染藝術作品中,無論是那些奇形怪狀的符號,鮮明亮麗的色彩,還是那些刻意保留的冰紋效果,都不僅作為一種單純化的語言表現形式而存在,更為重要的是這些獨特的符號語言包含著藝術家對宇宙、自然、生命的敬畏和體悟。在貴州當代蠟染藝術家中,蒲國昌以創作大型蠟染壁掛而著稱。他的大型蠟染壁掛《天演圖》高2米,長近6米,風神飄逸,氣象恢宏,是貴州當代蠟染創作中里程碑式的作品,1991年在中央美院展出時曾得到美術界行家的普遍讚譽。

周世英

對生活以及生活在貴州山地的山民們日常生活方式本身的關注,和由此生髮出來的對生活的熱愛,對民族民間藝術由衷的讚美之情,是貴州藝專周世英的蠟染藝術作品中最為感人的特質。在周世英的蠟染藝術創作中,人民性、人情美、自然美和鄉土之愛,並不是商業廣告上廉價照片複印,也不是文藝理論教科書上的抽象概念,而是一種發自內心的與山地、河谷、歌節、鄉場相聯繫的活生生的現實感受。周世英的蠟染藝術風格樸實、平易、親切、濃郁,善於從日常生活中挖掘貴州山民的人情美、自然美,作品中洋溢著一種歡樂勃發的樂觀氣氛和醉人心脾的牧歌柔情,有一種真誠、質樸、不事喧囂的美,而在形式上講究符號組合的現代感,給人以視覺上的多重複合印象。

陳大慶

在貴州藝專從教的青年蠟染藝術家陳大慶,可能是貴州當代蠟染藝術創作群體中最年輕的一員。作為六七十年代成長起來的青年藝術家,陳大慶更多地接受了以西方現代藝術為主的當代文化思潮的影響。他的創作與圖案造型裝飾紋樣為中心的傳統民間蠟染藝術樣式保持著相當的距離。陳大慶創作的蠟染藝術作品,一反貴州當代蠟染創作中的風俗風情性表現題材,用簡潔明快的手法直接切入了當代城市生活、影像文化的印象,追求平面上的深度,抽象構成意味和構成各要素,如色彩、點線、塊面的純視覺效應,在印染製作的理性化、程序化設計控制中體會一種完全區別於傳統手工蠟染創作的作業快感。從這個意義說,陳大慶的蠟染藝術探索是貴州當代蠟染藝術創作中最具前衛色彩和實驗性的。他的努力代表了貴州當代蠟染藝術創作關注時下文化現狀的傾向。其創作的勢頭,正在顯露出突變的契機,至於能否代表貴州當代蠟染藝術創作的新階段,還要拭目以待。

宋代《溪蠻叢笑》中記載“點蠟幔”的製作方法是仿照銅鼓紋樣板,用蠟印在布上,再入靛浸染;南宋時《嶺外代答》描述的“徭斑布”是採用鏤有細花的木板二塊夾住布帛,然後將熔化的蠟液灌入鏤空的部位,再經染煮后得到的;清代的《貴州通志》記載的蠟染工藝是先用熔化的蠟在白布上繪出花紋,浸入靛缸,然後去蠟顯花。由以上文獻記載可以看出,這幾種蠟染方法雖然不同,但其基本原理都是蠟防染色。現在所說的貴州蠟染,通常不包括蠟染生產方式,而僅指以蠟或樹脂作為防染劑的手繪花紋的蠟染花布。

雖然蠟染包括繪、染、煮等過程,較為繁瑣,但比起印染工藝,蠟染更為靈活機動,隨時可作;比起扎染,蠟染圖案豐富,而且富於變化,更能表現製作者的喜好和聰明才智。而且,蠟染還可以按照衣服的需要“量體裁衣”,將布剪裁成大小不同的幅面,然後根據穿用者的年齡層次、性格特徵、個人愛好安排合適的紋樣。

貴州民族婦女只需幾把銅片製作的蠟刀(在沒有銅片之前用竹籤或者竹刀),還有蠟(蜜蠟、樹脂或石蠟)、熔蠟的瓷碗、保溫的炭盆、承托布的木板、染料(藍靛)、染缸、洗鍊過的白布(棉、麻、絲、毛等天然纖維織物)、漿布的魔芋漿或者白芨漿,然後用稻草、竹片當尺子,用竹筒作圓規,或剪花鳥紙樣在布上擺圖案,或用針尖、指甲在布上指定位置,就可以製作精美的蠟染了。

蠟染工藝品

貴州現在使用蠟染的地區很廣,除了松桃、台江、雷山、劍河、三穗、施秉、鎮遠、錦屏、天柱等地無蠟染外,其餘地區還普遍保存著蠟染技藝,其中以丹寨、黃平、鎮寧、安順、普定、織金等地較為集中。黔東南州的有丹寨、黃平、凱里、麻江等地;黔西北有畢節、織金、黔西、納雍、赫章等地;六盤水特區的有六枝;黔南州的有貴定、福泉、龍里、惠水、三都等地就是那些現在已經不再畫蠟的民族或支系,在解放以前仍然流行著蠟染工藝。如今在雷山西江控拜村、凱里開懷村還能找到清末蠟染殘片。

貴州蠟染的作用之一是直接用於服飾的裝飾,使得民族服飾既具獨特的藝術性,又具有豐富的文化內涵。貴州民族中以蠟染作為衣裙裝飾的極為普遍。因民族和支系不同,蠟染的裝飾部位也不相同。有的裝飾上衣,有的裝飾裙子,有的全身都是蠟染,也有的蠟染服飾已漸漸被刺繡或織錦取代,僅保留頭帕或者腰帶。而同樣是裝飾衣服,有的裝飾衣領,有的裝飾兩袖,有的裝飾衣擺,還有的只作為衣襟邊條。同樣是百褶裙,有的全部用蠟染,有的在中間,還有的只用於裙擺,大多數服飾同時以蠟染、挑花、刺繡為飾,按照傳統觀念,每套衣裙中,蠟染的服飾常固定於衣裙的某個部位,不能隨意挪動位置。蠟染的第二個作用是用作刺繡的底紋,翻看很多過去的刺繡片,可以發現它是先施以蠟染,然後按照蠟染的底紋進行刺繡。如日本學者鳥居龍藏在《苗族調差報告》中講到安順花苗小二背帶布為安順花苗手制,背負小兒時,披於小二脊上之物:“其在作刺繡之布面上,先投以蠟,繪以一定之花紋---刺繡時即以次蠟紋而施絲於其上。”

貴州各地風土物產和民族文化各不相同,因此蠟染的製作程序和使用方式也不相同。從染料來看,可分為植物色,化學染色兩大類,在較為發達的地區,化學染色佔主流。而偏遠山區仍然以藍靛染色為主,有些地區還保留有彩色植物染料的蠟染。從服飾用途來看,貴州西部黔西、織金、六枝等地的民族服飾多以蠟染鑲邊搭配,如袖片、裙腰、衣擺、領口等,圖案一般較小;而貴州東部丹寨。三都。榕江的苗族用蠟染做服飾、被面、床單等較多,圖案形式較為粗獷。從浸染方式來看,黔西等地小塊的蠟染,可以用手晃動促染,隨時監看;而黔東南苗族染的布較大,只能用線將布吊在缸里,讓其靜止上染,這樣染色過程會慢一些。從圖案來看,貴州各地區的苗族蠟染有很大差異:東南部蠟染神秘古樸,能看到很多古老的紋樣,程式化較高;西北部蠟染線條精緻,幾何紋較多,圖案極為抽象;南部的蠟染活潑豪放,圖案多誇張變形,充滿想象力。

貴州蠟染是一門包括紡織、印染、繪畫等多方面綜合因素的綜合技藝,因此並不是少數民族婦女的蠟染都能達到盡善盡美的水平。儘管秉承著特定民族和地區的風格,但藝術水平的高下仍可立刻見分曉,就像讀書識字的人並不都能成為書法家一樣。雖然每個蠟染能手都具有天生的藝術直覺、敏銳的觀察力和豐富的想象力,但還需要在民族的熏陶浸潤中,在染織習俗的耳濡目染下,經過常年的勤學苦練,才能讓蠟刀在自己的手中妙筆生花。正是一代代蠟染能手對民族文化的深刻領悟,對各種技法的融會貫通,才使得貴州的蠟染藝術不斷傳承創新,枝繁葉茂。

兩千多年來,蠟染工藝在貴州民族地區延續至今,這和蠟染工具簡單、製作方便,能夠就地取材有關,也與自給自足的小農經濟的生產方式的長期存在分不開。但相比費工費時的手工蠟染來說,市售的花布更便宜省事。若單純從經濟因素解釋蠟染長期存在的現象,不能讓人信服,而只能從它所承載的民族文化以及產生它的思想根源來理解。貴州蠟染是貴州少數民族在社會歷史實踐中所創造的物質財富和精神財富的體現,既有幾千年歷史文化積澱形成的傳統,又面臨外來文化的衝擊。同其他民族文化一樣,貴州蠟染也是不可再生的文化遺產,因為許多傳統風格一旦變異,就再也找不到回歸之路。

蠟染中的民族事象

貴州蠟染

1.物質民俗

貴州使用蠟染的民族都以擁有數量眾多、工藝精細的蠟染為富為美,在蠟染盛行的地區,無論老幼,其衣裙、頭帕、綁腿、背扇等傳統服裝甚至蠟染花手帕、蠟染花籃帕、蠟染花傘套、蠟染電筒套等生活用品,總有或精緻或粗獷的蠟染為飾。心靈手巧的貴州少數民族的女孩子從小耳濡目染,六七歲就在母親、姑嫂的指導下學習點蠟花,十來歲就能點出很精美的花紋了。在流行蠟染的地區,每個女孩都有屬於自己的一套盛裝,大多是自己親手繪製的。一旦掌握了蠟染技藝,女孩子們就開始為自己準備嫁妝,除了必備的幾身精美的蠟染衣裙外,還包括蠟染的生活用品,而其中一些小巧精緻的蠟染品就是作為戀愛時饋贈的禮品,甚至用作定情之物。全套嫁妝往往要花上五六年的時間才能完成,做得越多越好,她的聲望就越高,在擇偶時就越有優勢。比如丹寨的苗族女子結婚要穿蠟染盛裝,還必須用很多精心製作的蠟染床單、被面作嫁妝。而織金龍場鄉苗族姑娘結婚,有的要穿一二十條蠟染裙。送親時,由靚歌 男子背上這些衣裙,快到男家寨子時,才給新年穿上。

貴州流行蠟染的地區,生兒育女也離不開蠟染,嬰兒的被面、包片、口涎兜、背扇均為蠟染,那就是婚前就要準備齊全的。織金龍場一帶苗族還有這樣的風俗,嬰兒出世后,親友們一人送一張畫有虎眼花的蠟染背扇,縫綴在一起,即成多層蠟染背扇,給孩子多多的祝福庇護。

貴州許多地區的民族習慣是將最好的蠟染衣作為殉葬品,自古皆然。如在織金的苗族,陪葬用的壽鞋必須是蠟染花鞋。普定、安順、惠水苗族姑娘結婚穿的彩色蠟染上轎衣,結婚時穿一次,進男方家即脫下,收藏至死時才隨身穿上殉葬。她們認為人死後,靈柩抬出家門也如上轎,故名“上轎衣”,有雙關之意。丹寨苗族老人去世,兒女要送蠟染床單作葬單,葬單花紋不能用花鳥魚蟲,只能用嚴肅莊重的銅鼓紋、漩渦紋、馬蹄紋。舉辦喪事時,兒媳、親戚或同寨宗親要穿蠟染盛裝送葬和祭奠亡靈。

在流行蠟染的地區,一進村寨就能看到身著民族服裝的婦女們在各自門前精心點蠟。若有客人對她們的蠟染感興趣,她們每個人都可以捧出大疊得意之作來觀看,細數她們創作中的想法,洋溢著喜悅和自豪之情。這樣的環境、風尚,造就了瑰麗神奇、清新質樸的貴州蠟染。

2.社會民俗

貴州少數民族都具有強烈的民族意識和民族自豪感,都具有共同的民族感情和祖先崇拜的宗教信仰,因此在比較重大的傳統節日中都要舉行莊嚴的祭祖活動。尤其是苗族,各地苗族都把蚩尤當作自己的始祖,竭誠敬祭。出於對祖先和歷史的追念,苗族在幾千年的滄桑坎坷中頑強地保持著自己的民族特性,服飾也因此成為民族的標誌、團結的象徵,是他們“穿在身上的圖騰”、“記在衣上的史詩”。在流行蠟染的地區,蠟染服飾是必不可少的祭祖衣。白領苗的“窩妥”蠟染盛裝就是祭祖衣,此衣原來是專為祭祖而做的,後來在婚喪嫁娶各種節日都穿。

每隔十二年,榕江擺貝、高排、三都控抗的苗族要舉行盛大的祭祖活動---吃鼓藏。屆時,每家每戶都要用長竹竿挑著蠟染長幡林前在儀前前前,以此來喚醒祖先的靈魂。幡旗飄揚,笙鼓陣陣,氣氛莊嚴肅穆,場面宏大壯觀。他們還要殺水牛祭祖,因為水牛最能代表財富和力量,以如此豐厚的犧牲來博取祖先的歡心。在展示水牛和鬥牛表演時,還會將一張精心繪製的蠟染披風披在祭祀用的牯牛背上。從江苗族祭祖時,為首的男子要肩披蠟染披風,披風紋飾有圖騰崇拜中的鳥紋、魚紋、龍蛇紋、蜈蚣紋等,這些紋樣喻示自己的祖先已經變成鳥龍、魚龍、蛇龍、蜈蚣龍,以企盼吉祥和幸福。還繪有人紋、蛙紋、魚紋、石榴紋和水泡紋等,象徵生命的繁衍。他們還穿著最好的蠟染刺繡盛裝盡情歌舞,以求祖先保佑他們人丁興旺、五穀豐登。

在使用蠟染的地區,民族節日就是蠟染作品的展覽日,格式蠟染盛裝爭奇鬥豔,尤其是蠟染能手製作的作品更會收到人們的交口稱讚。姑娘們總是穿著自己最滿意的作品,顯示自己的聰明才智,博取人們的讚揚,小夥子們也將此作為擇偶的重要條件。在丹寨,女子踩蘆笙或祭祖時必須穿蠟染盛裝,且越多越好。沒有蠟染盛裝的婦女會被人在背後叫做叫花子。在節日里,黃平革家青年男子也有穿蠟染盛裝、戴雞毛頭巾的,其風采不亞於姑娘。

在貴州少數民族的傳統社會裡沒有專門從事文化整理、研究、傳播的人,因此節日活動有著文化展示和交流的性質是傳統是是是民族精神風貌的全面展現和自然流露,一系列的傳統節日活動能讓每一個社會成員接受傳統文化教育,強化民族意識和民族自豪感,並給予確保時間上的經常性、空間上的廣泛性。因此傳統節日是姑娘們互相討論蠟染技巧、巧鑒蠟染圖案的好機會,這對於貴州蠟染文化的傳承也有著不可替代的重要作用。

3.精神民俗

貴州的少數民族都有關於蠟染的傳說,這些傳說有的是神話故事,有的是趣聞軼事;有的反映了蠟染的製作方法的意外發現,有的讚美了蠟染帶給人們的特殊審美感受,有的描述了蠟染對人們經濟生活方面的幫助。

比如苗族的《蠟染歌》里,通過神話的手法敘述了蠟染的起源。說古代因天不穩定,常常垮塌下來,一位叫娃爽的姑娘負責縫造“撐天傘”,她織的布被成群的蜜蜂亂爬弄髒了,但染色洗滌后現出了白色花紋,於是她利用這一發現,染成藍底白花的蠟染花布,縫製“撐天傘”,把天穩穩噹噹地撐起來。後來這一技巧被苗家兩位姑娘----阿仰和阿卜學到了,並把花鳥描繪於衣,把江河描繪於裙,傳之於後代。古歌唱到:“蠟染是誰興,興在哪時代?哪個學蠟染,蠟花代代開?一天織成九匹布,又寬又長閃白光。娃爽把布漿又洗,平展展攤在梨樹旁。風吹梨花紛紛落,多多灑在布面上。阿卜和阿仰,學種植藍靛。三月發枝葉,七月葉上漿,泡出澱粉鴨屎樣,姑娘把它下染缸。才過三五天,白布染成瓜葉樣。又過三五天,好像剛蝌黑翅膀。將布下鍋煮,清布丁黃布布丁頂就像撐天傘,朵朵蠟花閃閃亮。姐妹樂開花,喜淚雙腮淌。”古歌描繪了既傳奇又現實的場景,鼓勵著一代代苗族姑娘們成為阿卜和阿仰。

蠟染也為人們帶來了平等自由的生活信念。丹寨苗族傳說,古時有個聰明美麗的苗族姑娘,因為家裡很窮,沒有錢做花衣裙,每逢節日,有錢的姑娘們都穿上華麗的花衣裙,每逢節日,有錢的姑娘們都穿上華麗的花衣裙上蘆笙場與小夥子們唱歌跳舞去了,唯有她閉門在家暗自傷心。這時,樓板上的蜂窩摔了下來,恰巧落在她織好的白布上,蠟液從蜂窩裡流出來,隨機凝固。姑娘沒有在意,當她把這白布浸染在靛缸中后,卻意外地得到了美麗的藍底白花布。她喜出望外,便用蠟點花浸染,製成美麗的蠟染花布,用它裁製成花衣花裙。當節日再度來臨時,她穿上了蠟染衣裙上蘆笙場去,場上的人都為之驚訝,小夥子們都向她投來愛慕的目光,並邀請她唱歌跳舞,姑娘們也圍攏來向她請教學習。從此,蠟染就在貴州山區傳播開來。蠟染所費不多,而效果高雅優美,只需姑娘們的巧手就能把自己打扮得更加出眾,這對家境貧寒的女子來說無疑是最貼心的藝術

蠟染還能給人們帶來經濟效益,為人們創造美好生活。布依族傳說,很久以前白水河兩岸的布依族人民生活富足,安居樂業,突然有一年發大水,田地里的莊稼都淹沒了,人們的生活頓時陷入了困境。玉皇大帝看到了人民生活困苦,就派了一位仙女下凡來幫助人們。仙女打扮成一個尋常姑娘,坐獨木船從河上漂來,忽然船翻落水,在姑娘的呼救聲中布依族父老鄉親把她救了上來。仙女感動於人們的善良,便遵從上天的旨意,向布依族人民傳授了救災秘方。她教小夥子學種植藍靛、打鐵、煉銅和製作小刀;教姑娘們學織布,畫畫繪圖;;教老年人飼養蜜蜂和提煉蜜糖熬黃蠟。幾個月後,藍靛收割,仙女用特質小銅刀蘸上加溫熔化了的黃蠟液,像繪畫一樣在白布上點蠟,畫上精緻的花紋,然後放在藍靛中浸染,待干後於沸水中煮去黃蠟,在白水河中漂洗乾淨,製成一塊塊染有各種圖案的藍底白花布,又製成各種日用品,到外地換回各種生活用品。受水災的布依族人民依靠仙女的幫助,通過學習蠟染工藝,度過了災荒,過上了幸福的生活。

這些傳說反映了貴州少數民族對蠟染的認識:蠟染既是上天賜給他們一種美好生活的享受,也是一種可以謀生的手藝。

蠟染中的文化生態

貴州蠟染文化的形成是伴隨著貴州少數民 族對自然環境認識和利用的過程、對社會制度和組織調適改進的過程而逐漸產生髮展的,不僅反映了他們“天人合一”的、充滿詩意的生存境界,還體現了他們積極樂觀的人生態度、求善求美的審美觀念等精神境界。它不斷地傳播著久遠的文化聲音,傳遞著與時尚和生存同生生存存觀念。

(一)人與自然和諧共生

貴州蠟染民族工藝品的高超成就來自於貴州少數民族對自然生態的認識。如在苗族的觀念里,認為自然與人的命運息息相關,他們在處理人與自然的關係時,不是把人和自然對立起來,而是使兩者融為一體,帶有樸素的萬物有靈觀念。因此,表現在蠟染圖案中,常常出現動物、植物和人和睦相處的構圖,以及動植物互相變異的複合紋樣。在苗族古歌中說:雲霧生出天地,巨人鑄造日月星辰,楓樹心化蝴蝶及其他物種,蝴蝶生下十二個蛋,在大鳥的幫助下孵出人類始祖姜央和龍、雷、虎和蛇等。人經由洪水災難的考驗,由一對男女衍生出百姓大眾。這期間經歷了非常多的曲折和磨難,人和各種生物通力合作,克服了一道又一道的難關,世界才得以形成。古歌反映了苗族先民對宇宙世界及人類自身形成的認識,體現了苗族一體化的世出觀,出出出了鮮明的人文主義色彩。他們忽略了不同物種之間形式上的差異,認為萬事萬物出自同一個本源,並在各類物種之間牽上血緣的關係。不論是以祖先面貌出現的蝴蝶、大鳥、楓樹、雲霧,或者是作為夥伴的老鷹、螃蟹、蜜蜂、黃牛、公雞、樹種等,都能自然相處,彼此十分和諧。從貴州蠟染中,能感受到一種單純的快樂,一種人與自然的和諧與溫馨。

(二)人際交往和衷共濟

貴州少數民族素以團結互助而著稱。由於貴州少數民族大多居住在高山峽谷地帶,生存環境比較惡劣,生產方式較為落後,個體離開了集體很難生存,因此形成了患難與共的民族習慣和品德。千百年來,他們總是能適應環境、改造環境,經歷和克服無數的災難和浩劫。除了靠自身的刻苦精神和堅強意志外,更多的是依靠人際之間的和衷共濟,才得以生存並延續其種族和傳統。在一個村乃至一片地方,哪家有婚、喪大事,人們不分親疏遠近,必定全力相助,事後不求回報。平時互通有無,農忙生產互助換工,不計報酬。對村寨內的孤獨、老弱病殘等喪失勞動能力者,寨內群眾集資或輪流撫養,不讓其乞食他鄉。這些長期形成的傳統習慣深深地印在人們的頭腦中,從而形成了人們的自覺行動。貴州少數民族在政治生活領域有較為濃厚的民主意識,無論是在家庭、鼓社還是議榔組織內部,凡事關全體的活動事件,都要通過民主協商,讓大家發表意見,家長、鼓頭和榔頭只能依據多數人的意見作出決定。這種社會生活中的平等觀念限制了依附的關係,因而培植了民族的正義觀念。

貴州少數民族互助與勤勞的品質,平權和民族的制度,加強了族群之間的聯繫,削弱了物質上的攀比之風,提升了精神境界,淡化了經濟觀念,這無疑是最有利於藝術創作的條件。這種和衷共濟的平權社會提供了藝術創作的沃土,使得貴州少數民族婦女們始終保持著傳統的審美觀念,她們的審美趣味不會因為階級的分化而趨向某種風格,這也是貴州蠟染風格眾多的一個原因。在貴州蠟染民族工藝品中,看不到功利、權勢的影響,表現出的只有與自然的和諧、對祖先的崇拜,從而使貴州蠟染達到了登峰造極的藝術水平。

(三)人神之間和睦共處

貴州少數民族尤其是苗族對神靈的崇拜,對祖先的崇拜,對蝴蝶、楓木、鳥、龍等圖騰物的崇拜以及對鬼魂的篤信,使得蠟染工藝品中古老神秘的紋樣得以一絲不改地世代流傳。榕江苗族祭祖盛典上,幾百幅蠟染長幡高聳入雲,向祖先發出召喚。長幡相同而紋樣各異,據說這些傳自遠古的紋樣不得更改,否則祖先不予相認。另外,長滿尖刺的龍蛇紋造型同苗族銀飾中的鼓釘紋一樣,苗族人相信它們具有辟邪的功能。苗族的封閉性使得他們較多地保存了原始文化,也使得蠟染中的巫術造型藝術形成了獨特的美學風格。苗族婦女將作品中的人物形象和自然景物都看作是人的理念的對應物。所以,“她們雖不脫離對具體形象的描繪,但為了達到巫術目的,常打破其固有的時空關係,對形象進行超越現實的重新分解組合,並賦予它們以新的關係”。這種打破常規,違反具體形象原有邏輯關係的手法,表現了一種怪誕美,達到了一種特殊的審美效果。即使不一定明白它的真實意義,也能品味到它那深刻的美學意蘊和神秘的威力。這種造型之所以具有威嚴神秘的力量,不在於形象本身,而在於這種象徵符號代表了深沉的原始意象。同時,這種美還體現在這種造型所渲染的氣氛上。這種恐怖感代表著一種歷史的力量,體現了一種無限的、原始的,不能用概念語言來表達的巫術觀念和情感。隨著社會的發展,苗族巫術造型藝術對鬼神觀念逐步揚棄,獰厲風格開始消失,增加了陰柔、細膩的風格,但仍然保留了怪異的特點。因此,在看一些古老圖案的時候,很大程度上只能讀懂它的形式,而無法理解它的內容。