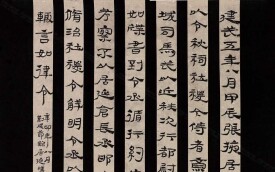

居延漢簡

20世紀中國檔案界的“四大發現”之一

居延漢簡,1930年中國、瑞典學者合組的西北科學考查團至甘肅附近考察,瑞典人弗克·貝格曼(Folke Bergman)在內蒙古居延地區的城障、烽燧、關塞遺址發掘漢簡一萬餘枚,多為漢代之物,故稱居延漢簡。漢簡出土地點有30處,其中10處為主要出土地點,如破城子(A8),出土4422支。這批漢簡現藏台灣“中央研究院”。其內容絕大部分為漢代邊塞上的屯戌檔案,一小部分是書籍、功譜和私人信件等。

居延漢簡對研究漢朝的文書檔案制度、政治制度具有極高的史料價值,史譽其為20世紀中國檔案界的“四大發現”之一。“居延漢簡”乃因這批漢簡在我國內蒙古自治區額濟納旗的居延地區和甘肅省嘉峪關以東的金塔縣肩水金關被發現而得名。若了解居延漢簡的各方面狀況,必須首先了解漢代長城居延要塞的情況。

居延漢簡

“流沙澤”漢稱“居延澤”,唐稱“居延海”。唐著名詩人王維任監察御史時,於開元二十五年(737年)奉使途徑居延,寫下名詩《使至塞上》:“單車欲問邊,屬國過居延。征蓬出漢塞,歸雁入胡天。大漠孤煙直,長河落日圓。肖關逢侯騎,都護在燕然。”詩中“長河”即居延海。

公元1270年前後,馬可波羅曾經來到居延,見到居延百姓,說明直到元代居延還有水,後來乾涸了,至今地面上還有河床遺址。

《漢書•地理志》“居延縣”下注引中有“闞?云:武帝使伏波將軍路博德築遮虜障於居延城”句。因漢代居延為匈奴南下河西走廊必經之地,漢武帝時為加強防務,也為防止匈奴和羌人聯繫,令路博德在此修長城,名“遮虜障”,漢名將騎都尉李陵兵敗降匈奴,即在居延西北“百八十里”處(《史記•匈奴列傳》正義引《括地誌》)。

漢武帝時,在居延設都尉,歸張掖郡太守管轄,不僅築城設防,還移民屯田、興修水利、耕作備戰,戍卒和移民共同屯墾戍邊,居延即為中心地區,居延長城周邊兵民活動在漢代持續200多年,形成大量居延漢簡。

居延舊簡中其最早的紀年簡為武帝太初三年(公元前102年)最晚者為東漢建武六年(公元30年)。綜覽居延漢簡,內容涉及面很廣,現略分為政治、經濟、軍事和科學文化簡要概述:

可以從簡牘中了解到漢代的養老制度、撫恤制度、吏制等內容.《漢書》記載劉邦稱帝不久,即下詔令:“舉民年五十以上,有修行,能帥眾為善,……以十月賜酒肉。”居延舊簡(126.41此數字指簡號,下同)記述有“月存視其家,賜肉卅斤,酒二石。甚尊寵,郡太守,諸侯相,內史所明智也。”可以見證漢代養老制度。又有簡文“各持下吏為羌人所殺者,賜葬錢三萬....”(297.19)可以見證漢代的撫恤制度的有關規定。漢代官吏俸祿的支付方法也可從簡文中得到解疑:“始元三年九月四日,以從受物給長中帛若干匹,直若干,以給始元三年正月盡八月積月奉”(509.19),這是居延漢簡中載有以布帛充奉的實例。

關於農墾屯田的記載,在居延漢簡中佔有較大比例。其學術史料價值是不言而喻的,概括其內容涉及屯田組織、農事系統、屯墾勞力、田倉就運、田卒生活、剝削形式和剝削量,以及農具、籽種、水利、耕耘、管理、收藏、內銷、外運、糧價、定量等等。例如簡文“胡豆四石七斗”(310.2)。居延簡中常有大石、小石的記載,這是漢代兩種不同的計量法,如簡文“入糜小石十二石為大石七石二斗”(148.41).“出糜小石三石為大石一石八斗”(275.2),可見小石為大石的六斗,這無疑有助於我們對漢代計量方法的理解。

居延漢簡多是西北邊塞烽燧亭鄣的文書檔案,所以與軍事有關的簡牘可以說比比皆是。根據簡文記載考證,漢代的居延地區,為了軍事防禦設有兩都尉,即居延都尉和肩水都尉。其中肩水都尉府即為今大灣城遺址,都尉有都尉府,都尉府屬官有都尉丞、候、千人、司馬及其他僚屬,都尉駐地稱城,候官所在稱鄣。城尉下屬有司馬、千人、倉長等。都尉府直接的下屬軍事機構稱候官,候官的下一級軍事機構是部,部的下一級即燧,燧有燧長,管轄戍卒,少則三、四人,多則三十餘人不等,這是最基層的瞭望防禦組織,與今日的哨卡職能近似。邊塞的戍卒其服役的性質可分為燧卒、鄣卒、田卒、河渠卒、守谷卒、亭卒等。簡文中所記載的武器,名目繁多,最常見者為弩。

居延舊簡中記載有九九表,如簡文“五九 五,三八廿四”(75.19)。同時,居延紀年簡,多載有年月日,一般在月名與日序之間註明朔旦,這對核定研究兩漢朔閏之排列無疑是第一手資料。

居延新簡的發掘由於方法得當,不但發掘數量多,而且比較完整,成冊的較多,除在地面和攏土中採集的少數木簡外,絕大多數都有出土方位或層位,更為可貴的是其中包括完整的和比較完整的簿冊70多個,這為簡牘研究提供了極大的方便和準確性,這70多個冊子,有的出土時就連綴成冊,有的編繩雖朽但保持冊形,有的散落近處可合為一冊,這些漢簡多數有紀年,內容連貫。

居延新簡文書有來文、來文的復文,有文書的底稿,其中一些還保留著標籤,如詔書、律令、科別、品約;牒書、爰書、初狀等,這些文書的格式、形制、收發程序都有統一規定,對研究古代文書檔案制度有重要的參考價值。

居延新簡中的紀年簡約1200餘枚,最早者為天漢二年(公元前99年),最遲者為建武七年(公元31年),以宣帝時期為多。

居延新簡內容非常豐富,它不僅記述了居延地區屯戍活動的興衰,而且保存了西漢中期到東漢初年的重要文獻資料,這些文書涉及當時的政治、經濟、軍事以及文化、科技、哲學、民族等領域。如簡冊《塞上烽火品約》共17枚,該冊對研究漢代的烽燧制度以及邊塞防禦系統,是十分重要的資料。這個冊子是居延都尉轄下的甲渠、卅井、殄北三塞臨敵報警、燔舉烽火、進守呼應、請求馳援的聯防條例。條例規定,在匈奴人入侵的不同部位、人數、時間、意圖、動向以及天氣變化異常等各種情況下,各塞燧燔舉烽火的類別、數量、方式、如何傳遞應和,發生失誤又如何糾正等。又如簡冊《侯粟君所責寇恩事》共36枚,是一份完整的訴訟檔案。該冊不僅闡明了漢代治獄刑訊制度的具體內容與訴訟辭的格式以及訴訟程序等。簡冊《甘露二年御史書》,是西漢宣帝時追查武帝之子廣陵王劉胥集團陰謀篡權活動的御史書,內容主要是通緝叛逆逃犯向全國發布的文件。居延新簡中反映關於竇融治理河西的資料也不少,根據出土漢簡綜合分析可知竇融在任河西五郡大將軍期間,在居延地區重點地保持和加強了西漢以來的各種軍事設施,從而保持了河西地區的穩定與安全。如《建武三年居延都尉吏奉》冊,該冊記載了竇融任河西五郡大將軍期間,頒發的居延官吏俸祿文書,文中載有“居延都尉,奉谷月六十石”,“居延都尉丞,奉谷月卅石”,“居延令,奉谷月卅石”等內容。居延漢簡就其質地而言,可分為竹、木兩類,竹質的稱之為簡,木製的為牘,一般都稱之為簡。竹質的所佔比例甚微,不到1%,所出土的竹簡,一般保存情況不好,不僅字跡多處漫漶不清,而且大多為殘簡斷簡,相反,木簡保存情況較好,可能因為這裡的自然條件和環境有利於木簡的保存,根據出土的木簡的木材鑒定,有松杉、白楊、水柳、紅柳等。

1926年,北京中國學術協會和瑞典學者組成西北科學考察團,到內蒙古、甘肅、新疆、寧夏等地,進行天文、地理、文物、古迹、風土、民情等綜合考察,初步了解到居延漢簡的一些情況,在漢代長城居延地段的甲渠侯官的城堡、甲渠第四燧的瞭望台和肩水金關的關城等三個不同等級的軍事設施和建築物發現了漢代木簡。1930年4月20日至5月8日,考察團成員瑞典學者弗克•貝格曼(Folke Bergman)首先在居延長城烽燧遺址發掘出漢代木簡。同年12月27日至1931年1月25日,貝格曼一行又在破城子甲渠侯官的城堡遺址,發掘出漢簡5200多枚,漢代遺物1230件,中國學者根據漢簡文字,確定破城子乃漢代張掖郡居延都尉所屬的“甲渠侯官”所在地,為重點發掘地區。

甲渠侯官的城堡

“甲渠”為地名,“侯官”不作官長解,而是長城要塞上瞭望防範敵人的哨所,相當縣一級。弱水自北向東流向40公裡外的居延澤,此地有水有人,乃匈奴重點進犯地區,亦為漢朝重點防務地區,設26個烽火台和一個城堡(名“鄣”),由長城連接。

城堡東側是戍卒宿舍、廚房,有一間不足6平方米的小屋,貝格曼在小屋遺址中發現了成冊的木簡,有一冊為3枚木簡,內容是漢元帝永光二年(前42年)一個下級武官父死居喪的報告書;還有一冊為77支木簡編在一起,內容為漢和帝永元五年(93年)的賬簿,如包括兵器、錢穀、器物、車馬等分類賬簿,以及名冊、報表、家信等等。“冊書”的出現,專家們推測此小屋很可能是當時的檔案室,後來在此的發掘證實了這一推斷。

距城堡東門30米處,是廢棄物灰燼堆積,從中發掘出222支木簡和739件漢代遺物。這些漢簡有皇帝的詔書,甚至發掘出成冊的詔令集,如漢武帝時期的《詔書輯錄》殘冊,成帝永始三年(前14年)的《詔書冊》16枚木簡及王莽的《詔書輯錄》殘冊等。

甲渠第四燧的瞭望台

距甲渠侯官城堡以南5公里許,有侯官和3個烽火台遺址,1913年貝格曼曾在此發現一枚漢簡,定名為“甲渠第四燧遺址”。漢長城侯官之間每隔約5公里建立一亭燧,用以夜間報警。每一燧下有若干烽火台,每燧有戍卒三、五人,多達30人左右,有一人經常瞭望,其餘則積薪、炊事等。“絲綢之路”從長安開始,共2萬餘里,僅漢朝境內就有1萬多里,在河西走廊則依仗烽燧保護商旅,它對“絲綢之路”作用重大。若匈奴南下,“以烽主晝,以燧主夜”,白天放煙,(在柴草中放入狼糞,煙則直入雲霄,故稱“狼煙”),夜間點火,以通敵情。在這裡出土的漢簡上,記載有第四侯長何某的治所,因而得知這裡是第四燧,後來成為第四侯侯長長駐在的烽燧。

肩水金關的關城

肩水金關在甘肅省金塔縣,漢代是肩水侯官所屬的一座烽燧關城,歸張掖郡管轄。1930年貝格曼在這裡遺址發掘漢簡850多枚和50多件漢代遺物,如麻紙、封泥、筆、硯、木版畫等。

20世紀30年代初,貝格曼一行共在居延60個區域內挖掘,其中有21個區域發現漢簡,在挖掘的586個坑中,463個坑有漢簡,共掘出11000餘枚。1931年5月下旬,這批漢簡運抵北平,立即引起學術界震驚,許多史學家、考古學家、檔案學家參加整理和詮釋,成績很大。1937年抗戰爆發,這批漢簡經上海輾轉運至香港,又到美國,保存在美國國會圖書館,20世紀50年代又運到台灣,現存台北市的“中央研究院”。

1937年秋,在上海的簡牘照片原版毀於戰火,莫干先生將留下的照片副本帶到四川奧地南溪,繼續單獨研究,1943年他在四川出版了石印本的《居延漢簡考釋》釋文三部共四冊,1945年又出版了《居延漢簡考釋》考證三部二冊,是迄今為止研究這批漢簡的權威之作。

1972年至1976年,中國考古隊又在居延地區全面、深入發掘,出土19637枚漢簡,其中有紀年的漢簡就達1222枚,乃歷年出土最多者。

20世紀這兩次大規模發掘的居延漢簡,其形成年代,上起西漢武帝元朔元年(前128年),下達東漢光武帝建武八年(32年),昭帝時最多,未發現建武八年以後至和帝(88年)以前的木簡,殤帝以後僅發現一枚。

兩次發掘的漢簡,多為木簡,竹簡極少,乃因西北少竹之故。木簡長度為漢尺1尺(23.1厘米)。簡牘形式與文種:有簡(唐代孔穎達解釋為:“簡之所容,一行字耳。”);牘(孔釋:“牘乃方版,廣於簡,可以並容數行”。);檢(覆蓋在簡牘正文外的表皮,如今曰信封);符(木製的通行證、身份證或相當於今日之護照);棨(出入關津用的憑證,亦稱“棨信”,在肩水金關遺址發掘,為21×16厘米的紅色織物,上寫“張掖都尉棨信”,其文字為鳥蟲書。);簽(亦稱“遣策”,墳墓內隨葬品的清單或目錄);多棱之觚(在一塊方木的四面寫字);兩行(加大寬度的木牘);削衣(將木牘上錯字削下來的木片)等等。還有其字體有小篆、隸書、章草。

這批簡牘的形式,有的以前只在古籍文獻中有記載,如“檢”,此次人們首次見到實物,方知在“檢”上還寫有收件人的姓名、地址。如發掘出一“甲渠侯官”檢,中間一行是收信人官職“甲渠官”,右側“高弘”乃封信人姓名,左側小字寫上何時到達,收到信后在簡側簽名。“檢”下端有一凹處,用以綁上細繩,繩之結頭封上泥,泥上蓋鈐記,別人則不便私拆了。因陽文印章蓋在泥上,字成陰文,不明顯,易仿造,因而紙張發明前,簡版泥封多用陰文印章,用陽文印章乃發明紙張之後的事。從發掘的“檢”中可知漢代公私信件以這種方式傳遞,進而還可了解漢代公文和郵傳制度。

1972年重點對懷疑是甲渠侯官的“檔案室”遺址挖掘,在此出土了從王莽天鳳元年(14年)到東漢建武元年(25年)的各種簿籍70餘冊,每個簿冊以二道或三道繩索編綴,綴以紅線的多屬於王莽時期,為簡牘的斷代提供了依據。在此“檔案室”內還發掘出各種簡牘900餘枚。在北、東、南三面出土的簡牘多為昭帝、宣帝時代的,西北部多為元帝、成帝時代的,西部為王莽時代的,說明在“檔案室”內的簡牘是按形成時期分類保存的。其文種還有律令、檄文、符券、匡方、日曆等等。

就發掘的居延漢簡之內容而言,更是豐富多彩,有記載政策漢令(如兵制和屯田制度)和重要事件的、有官吏任命書及侯官組織、有追捕亡人的通緝令、有邊境備警的通知、有烽燧制度及烽火信號的規定,還有一些抄寫的殘簡,如《算術書》、《九九術》、藥方、《卷頡篇》等等,反映了漢代科技文化知識之普及。

漢代最偉大的科技成就,莫過於繼承秦朝,大力修築長城,秦漢修長城資料,現存極少,但在居延漢簡中卻有充分的記載。後人經常疑問,在西北荒涼的不毛之地,如何大規模築城?居延漢簡的記載解答了這個問題,秦漢以屯田、徙民來實現築城、戍邊的任務。有一枚居延漢簡記載了屯田情況:“元康四年(前62年)二月己未朔乙亥,使護鄯善以西校尉吉、付衛司馬富昌、承慶、都尉寅重郎”,這枚木簡講的是漢宣帝神爵三年(前59年)設立了西域都護,以管理當時西域50個屬國的行政事務和屯田,自此西域屯田大發展。

還有的木簡寫有“……詣居延為田,謹詣故吏,孝里大夫……”。是說派一個有經驗的官吏孝里大夫到居延管理屯田。“徐子禹自言家居延西第五辟,用田作為事。”“……郡?陽槐里景?,家居第五辟……”。“田舍再宿,又七月中私歸遮虜田舍一宿”等等。可知居延有“田作”所居之“辟”若干、有田舍若干、城裡有里居,由孝里大夫這樣級別的官吏來管理,可見居延在西漢是屯田、實邊的戰略要地。

居延漢簡還詳細記載了發現敵情時,如何發揮長城要塞烽火台的作用。1974年在甲渠侯官遺址出土了《塞上烽火品約》木簡17枚。“品約”是漢代的一種文書形式,用於同級衙署之間簽訂或互相往來的文書。《塞上烽火品約》是居延都尉下屬的殄北、甲渠、三十三井這三個要塞(即“鄣”)共同訂立的聯防公約,反映了發現敵情時,長城各要塞應如何點烽火以傳遞消息,無疑這對於研究長城禦敵詳情,彌足珍貴。

《塞上烽火品約》第九條:“匈奴人入塞,守亭鄣,不得燔薪者,旁亭可舉烽、燔薪,以次和如品”。是說如果匈奴人攻來,守要塞者來不及燃薪,或被圍困而無法燃薪,鄰近的烽火台有義務點燃自己的薪火。

《品約》第十條:“若誤,亟下烽滅火,侯尉史以檄馳言府。”若萬一信號有誤,立即“下烽滅火”,由侯官的尉史將書面報告馳報都尉府。

《品約》第十四條:“匈奴人即入塞,千騎以上,舉烽,燔二積薪;其攻亭鄣塢,□□□舉烽,燔二積薪,和如品。”匈奴來犯,(不滿千騎,只燒一積薪;超過一千人,燒二積薪;兩千人以上,燒三積薪)。其他烽火台以火勢大小判斷來敵之數。

《品約》第十六條:“匈奴人入塞,天大風,風及降雨,不舉燃者,亟傳檄告入,走馬馳□以夜,急疾□□□。”匈奴入侵,天氣惡劣,無法點薪,則應立即寫書面報告馳送上司。

上述幾枚木簡的內容,形象描繪出長城要塞,在和平時期和戰爭時期的生動畫面。

長城不僅起到禦敵作用,它還是聯繫各民族友好往來的紐帶,有一枚漢簡十分難得地記錄了漢朝和各少數民族的密切關係:“皇帝陛下,車騎將軍下詔書曰:烏孫小昆彌烏就屠……”,記載的是何事呢?查《資治通鑒》載:

漢宣帝神爵二年(前60年),宣帝派鄭吉為使都護西域騎都尉,西域都護府設在烏壘城,管理西域的烏孫、大宛、康居等36個屬國。甘露元年(前53年)烏孫內部爭奪王位,烏就屠自立為昆彌,漢宣帝特下詔書曰:“立元貴靡為大昆彌,烏就屠為小昆彌。遣長羅侯將三校屯赤谷(今哈薩克共和國伊塞克湖畔)。”這枚木簡記載的就是這件事。以後西域發展為50個屬國,“自驛長至將相王侯,皆佩漢印綬,凡三百七十六人。”西域王公接受漢王朝冊封。

尤為難得的是,還發掘出完整成套的冊書,毫無缺損。如貝格曼一行在張掖辟郡肩水都尉府的廣地侯官遺址發掘出的《永元兵物簿》,共77枚木簡編為一冊,其中有字者75枚,空白2枚,極為罕見的是,出土時,這77枚木簡不僅次序未亂,而且編繩殘跡猶存,由兩道麻繩編綴而成,出土時裹作一卷。對研究漢代整理和保存木簡檔案的方法,提供了僅見的例證。其內容為東漢和帝永元年間(89—105年)廣地侯官下屬的侯長向侯官的報表,按月上報兵器狀況,記載了烽燧中各種兵器的名稱和數量,所使用的“敢言之”。“叩頭死罪敢言之”為漢代公文的固定用語。

1974年前後發掘出《甘露二年御史書》一套,木簡三枚,約500餘字,相當於今日的通緝令,是一套法律檔案,其內容為:漢宣帝甘露二年(前52年)署名為“丞相少史、御史守少史”,“移(送)郡太寧”的一道律令,追捕一個女逃犯。她是漢武帝女兒蓋主的貼身大婢,漢昭帝元鳳元年(前80年)蓋主死,她家牽涉到謀反罪,判處“絕戶”(剝奪宗室籍,倖存者一律免為庶人),這個大婢乘亂逃跑,未被抓獲。甘露二年,大婢的胞兄,是蓋主之弟、漢武帝第五子廣陵王劉胥的馬車夫,犯了叛逆罪,大婢再次受到株連,罪名是“大逆同產”,而被追通緝。

這套通緝令木簡是給張掖太守的,張掖太守又將文件轉給各都尉,都尉又轉給各鄣塞侯官,鄣塞侯官又轉給各侯長。發掘出的這套木簡反映了漢王朝中央政府發布文告、律令的文書形式,以及邊塞各級官署上下級組織關係,和公文傳遞時的層層照轉關係,對於研究漢朝的政治制度及文書檔案制度,意義重大。

發掘出36枚木簡一套的《建武三年十二月侯粟君所責寇恩事》,記載了東漢建武三年(27年)甲渠塞鄣侯官一個叫粟君的,誣陷僱工寇恩欠他的債,告到居延縣裡,縣官查明情況,做出公正判決的經過,是研究漢朝司法訴訟制度不可或缺的珍貴檔案史料。這一套木簡按案情發展階段和公文程序,分為四個部分。

第一部分為十二月乙卯(初三日)的木簡,粟君向居延縣官上劾書告發寇思欠債,居延縣將劾書轉給寇恩所在的都鄉,都鄉專管刑訟的嗇夫(官名),複審寇恩,嗇夫依寇恩的口供寫了爰書(復文)回復居延縣,認為寇恩不欠債。粟君不服,再次向居延縣衙的上司居延都尉府上告,居延都尉府令居延縣“更詳驗問”,居延縣下文都鄉再次驗問。

第二部分是十二月戊辰(十六日),嗇夫再次審問寇恩,寫成爰書。

第三部分是十二月辛未(十九日),嗇夫把堅持原口供的初三日爰書再次上報居延縣,並將十六日書以附件形式隨同呈上。

第四部分是十二月己卯(二十七日)居延縣衙接到都鄉爰書後,給甲渠侯官的移文,並抄附都鄉爰書和給居延縣的報告,甲渠侯官將這份文件連同爰書一起存檔,並標其卷名為“建武三年十二月侯粟君所責寇恩事。”

這一組木簡不僅給我們展示了漢代訴訟程序的全過程,還客觀地記錄了漢代衙署形成文書、上報下達、存檔立卷的原則和方法。例如,木簡的第四部分居延縣衙給甲渠侯官用“移文”,就很有講究。“移文”用於兩個平級衙門或兩個沒有隸屬關係的機關。居延地區甲渠侯官相當縣級,且又是軍事單位,而居延縣衙是地方政府,因而用“移文”,這種作法和“移文”文件名稱一直沿用到民國。

1973年在肩水金關的關城遺址發掘出《永始三年詔書冊》,共16枚木簡編連而成,內容為漢成帝劉驁永始三年(前14年)臣僚的奏章和皇帝的批詔。這組木簡從內容上分四個部分:

第一部分:共3枚木簡,記載丞相方進、御史孔光給成帝的奏章名稱。

第二部分:共6枚木簡,記載了方進、孔光奏章的內容,如奏請頒布“除貸錢它物律”,規定“還息與貸者必不可許”的禁令,以及永始三年成帝的批詔,為本組木簡主要部分。

第三部分:共3枚木簡,記載了永始三年七月丞相方進將皇帝詔書下至“少府、衛將軍、二千石”和各州郡刺史、郡太守諸官吏。

第四部分:共4枚木簡,記載當年十月張掖太守譚、守郡司馬宗行長史事,將詔書發布至肩水金關嗇夫“令民皆知之”,事後此組木簡為肩水金關嗇夫收藏。(現存甘肅省博物館)。

這批珍品中的珍品之發現,不僅真實地反映了漢代歷史原貌,而且將漢代文書檔案制度栩栩如生、無可替代地描繪和展現給了後人。

綜上所述,20世紀兩次發掘的居延漢簡,有例行公文,官吏任免,人事變動,邊塞動靜,軍紀處理,奉廩勞作,物資輸調,物品出入、檢核、折傷等等。此外,還有郵信、名籍、牒書、爰書、勛狀、存檔公文底稿以及吏民之間的買賣和借貸契約等等。這些漢簡乃中國長城歷史的真實記錄。在挖掘過程中,由於採用了現代科學方法,因而其出土場所、層位關係的記載,都十分準確而清楚,發掘后的復原和整理皆十分規範、科學,海峽兩岸對其保存也都精心、重視,未受到人為破壞。

居延漢簡的出土,對研究長城乃至漢代的政治、經濟、軍事、邊防、屯田、水利、地理、交通、法律、民族、宗教等狀況,均有極高的參考價值,有的可以彌補文獻古籍略而不載或載而不詳之不足,有的可以糾正史書上記載的錯誤,還有的可以為文獻古籍上述而不明之處作詮釋,因而居延漢簡無論其自身,還是其內容,以其價值而言,列為中國檔案界20世紀的“四大發現”之一,當之無愧。

20世紀初年,新史料的發現,極大地促進了中國學術的發展,如王國維利用甲骨文驗證《史記•殷本紀》的正確,利用漢晉木簡考證西北史地,都取得了卓越的成績。而數量巨大的居延漢簡的發現,更為歷史研究帶來一股新鮮活力,勞榦利用這批資料,在居延漢簡研究領域取得了突出成就。

1930年,中國學術團體協會與瑞典人斯文•赫定合作,共同組成“西北科學考察團”,對中國西北地區的內蒙古、甘肅、新疆等省區進行大規模的考古調查和發掘。瑞典學者貝格曼(FaukBergman)在額濟納河流域調查居延烽燧遺址時,在大約30個地點發掘採集了一萬多枚簡牘,其中出土數量較多的有:破城子(A8)4422簡,地灣(A33)2383簡,大灣(A35)1334簡。這就是聞名中外的居延漢簡,“居延漢簡是繼敦煌漢簡之後發現的最重要的漢代邊塞屯戍文書。在內容和數量上都大大超過了敦煌漢簡,為漢代歷史的研究開闢了一個新的研究領域。”

居延漢簡自1930年發現后,於次年5月運抵北京,由勞榦、賀昌群、向達、馬衡、余遜等先生分工合作,對漢簡作了部分整理、考釋工作。1936年,原西北科學考察團首先將勞榦、余遜二先生的部分考釋用曬藍紙印刷成冊出版,世稱“曬藍本”,所考釋的漢簡約佔總數的三分之一,這是最早的居延漢簡釋文稿本。抗日戰爭爆發后,原藏北京大學文科研究所的居延漢簡由沈仲章、徐森玉秘密護送至香港,並拍攝成照片,準備交由商務印書館影印,但在製版過程中香港淪陷,書版全部毀於戰火之中。所幸的是,就在香港淪陷前夕,傅斯年與時任駐美大使的胡適聯繫,於1941年將居延漢簡運往美國,暫存國會圖書館,避免了被毀滅的厄運。1965年,這批珍貴的文物被運回台灣,由中央研究院歷史語言研究所收藏。

勞榦保存了一部分反體照片,他克服了不見實物的困難,根據這些照片寫成了《居延漢簡考釋•釋文之部》,於1943年在四川南溪以石印版問世,次年,《居延漢簡考釋•考證之部》也以石印出版,這是有關居延漢簡較早的釋文和考證。勞榦在自序中闡述了簡牘資料的價值;“正史對於邊塞屯戍的事,只能記載一點廣泛的一般原則,其具體事實的供給,則要倚賴發現的新史料。必須利用正史和新史料來鉤距參伍,才可以得著事實的真像。”但是,由於地處大後方,條件艱苦,勞榦在做考釋時,手邊連一個詳細的居延附近的地圖都沒有,並且貝格曼的發掘報告也沒有刊布,因而無法知道詳細的出土地點及隨簡出土的器物,這給考釋工作帶來了極大的不便,誠如勞榦自己所言,他“對於簡中提到的烽燧名目,一律不敢加以排比。”

由於勞榦《居延漢簡考釋》出版於抗日戰爭最艱苦的時期,條件之惡劣,可以從該書所用的粗糙土紙和石印方法可以想見,且只印300部,流傳不多,再加上所收簡牘不全,又沒有圖版,不利於研究的深入開展。因此抗戰勝利后,勞榦又重新整理,將舊版釋文根據照片重新核對,校改,加上簡號索引,於1949年在上海出版了鉛印本。1956年,中國科學院考古研究所出版了《居延漢簡甲編》,圖版較好,釋文也有較大改進,可惜只收入2596簡,約佔全部簡牘的四分之一。1956-1958年,居延漢簡的發掘報告(貝格曼原稿)終於由索馬斯特羅姆(BaSommastrom)編成《內蒙古額濟納河流域考古報告》出版發行。這是居延漢簡研究的第一階段,以勞榦等人的研究為代表,除了考釋簡文之外,多結合簡文內容作歷史考證,同時也對漢代邊塞的屯戍和烽燧制度作了某些研究。

居延漢簡全部圖版遲至1957年才在台灣公布,即勞榦《居延漢簡•圖版之部》,這是一萬餘枚居延簡影第一次公諸於世。1960年他又根據新出簡文照片又對《居延漢簡考釋》一書進行了較大的修改,出版了《居延漢簡•考釋之部》,於是居延漢簡的照片和釋文有了比較準確的本子,也反映了他最新的研究心得。直到1980年,中國科學院考古研究所出版的《居延漢簡甲乙編》,發表了照片和經過重新修訂的釋文,同時註明出土地點,這推動了居延漢簡研究的進展。1998年,台灣中央研究院歷史語言研究所的整理小組,藉助紅外線顯示儀等先進技術設備,在核對原簡的基礎上,對原來的誤釋和未釋的簡牘進行整理,並對原有的釋文作了糾正和補充,出版了《居延漢簡補編》,補充了《居延漢簡甲乙編》未曾收錄的編號簡和未有編號的簡牘。

居延漢簡圖版公布后,學者們從單純研究孤立的簡文,擴大到研究成冊或同類的簡,復原了各類文書檔案,同時在研究方法上,也從文字考釋轉向對簡牘形製作考古學的研究,這是居延漢簡研究的第二階段,以陳夢家、大庭脩、永田英正等人的研究為代表,突出的特點是將古文書學、考古學的方法納入簡牘研究的範疇,指示了居延漢簡研究的新方向。

我省居延肩水金關漢簡將被整理出版,該協議的簽訂標誌著新一階段居延漢簡整理出版工作的啟動,將把甘肅漢簡整理工作再向前推進一大步。甘肅是漢簡大省,歷年來共出土漢簡6萬餘枚,不僅數量多,內容豐富,而且特色顯明。在上世紀,無論在漢簡發掘、整理還是研究等各方面,都曾取得過重要成就。上世紀70年代,甘肅居延考古隊在居延地區進行了考古調查和發掘工作,獲得的居延新簡成為轟動社會的重大考古發現,為研究漢代社會歷史狀況提供了第一手資料。其中,甲渠候官出土的8000餘枚簡牘已於1994年整理髮表,把中國漢簡研究推向了新的歷史階段,但目前仍有3萬多枚尚未出版。

據悉,會上專家結合近年來各地簡牘出土、整理、研究的發展趨勢,對金關漢簡的保護、整理、出版等方面提出了一些建設性的意見。

勞榦的居延漢簡研究方法,基本上承襲王國維的漢晉木簡研究而來。他在自序中說:"自斯坦因獲漢簡於長城遺址,王氏國維作《流沙墜簡》一書發其端要,鉤深致遠,多所創穫。

其中他根據簡牘內容來進行分類整理的方法,即是沿襲王國維的簡牘分類方法而稍加變通而成的。勞榦在1944年的考證中以性質和用途分簡牘為五大類:

(一)文書:書檄、封檢、符券、刑訟;

(二)簿冊:烽燧、戍役、疾病死亡、錢穀、名籍、資績、器物、車馬、酒食、計簿、雜簿;

(三)信札;

(四)經籍:歷譜、小學、六經諸子、律令、醫方、術數;

(五)雜類:無年號者、有年號者。

在1960年的修訂本中,勞榦又重分簡牘為七大類66項,其中新增的條目如下:

(一)簡牘之制

封檢形式、檢署、露布、版書、符券、契據、編簡之制。

(二)公文形式與一般制度

詔書、璽印、小官印、剛卯、算貲、殿最、別火官、養老、撫恤、捕亡、刺史、都吏、司馬、大司空屬、地方屬佐、文吏與武吏、期會、都亭部、傳舍、車馬、行程。

(三)有關史事文件舉例

漢武詔書、五銖錢、王路堂、王莽詔書用月令文、西域、羌人。

(四)有關四郡問題

四郡建置、祿福縣、武威縣、居延城、居延地望。

(五)邊塞制度

邊郡制度、烽燧、亭障、塢堡、邸閣、兵器、屯田、將屯、農都尉、罪人徙邊、內郡人與戍卒、邊塞吏卒之家屬、雇傭與“客”。

(六)邊郡生活

糧食、穀類、牛犁、服御器、酒與酒價、塞上衣著、縑帛、蟾褕、社、古代記時之法、五夜。

(七)書牘與文字

書牘、“七”字的繁寫、《倉頡篇》與《急就篇》,共包括釋文簡10156枚,圖版605幅。

勞榦的分類方法儘管有一定的局限,標準也不盡科學,但在簡牘研究史上具有劃時代的意義。此後,中外學者沿著這一思路,以出土地點、年代、書寫格式及人名為標準,不斷嘗試建立新的分類方法。如英國學者魯惟一(MichaelLoewe)在《漢代行政記錄》(劍橋大學出版社,1967年)一書中依出土地點、筆跡,把形制相同、內容一致的文書進行分類。而日本學者永田英正則把漢簡分為定期文書和不定期文書,前者包括簿檢、名籍、現有人員、疾病、日跡、作簿、舉書、備品、俸錢、卒衣糧、卒家屬食糧、鹽、驛馬、茭、谷搬運;後者包括書檄、封檢、發信記錄、遞傳、通關、除任、秋射、刑訟、貰賣、負債、爰書、書簡等;此外還有卒名、候燧名、器物札及其他。薛英群則運用現代考古學理論,在對大量漢簡資料進行排比、歸納后,將簡牘文書分作中央文書、地方文書、律令與規章制度、經史子及集四類。應該說,他們都是在繼承了王國維、勞榦分類方法的基礎上進一步加以完善、科學化的結果。“簡牘文書分類,既要依據其出土地點、形制和書式,也要分析考辨其內容、題楬,進行綜合比較、研究,才有可能在全面的多因素考慮下,優選出合理的、科學的分類法。”

勞榦居延漢簡研究的最大貢獻在於他將漢簡資料與漢代歷史的研究結合起來,在以簡證史方面取得了卓越的成就。徐蘋芳評價道:“他(勞榦)在《流沙墜簡》的基礎上使簡的分類更加詳密,大體上概括了居延簡的類別。他研究的範圍廣泛,研究的方法基本上是在王國維所創立的方法上更加完善,通過對居延漢簡的研究來恢復漢代歷史。在居延漢簡的研究上,勞榦先生作出了巨大的貢獻。”

抗日戰爭前夕,有人在甘肅額濟納河發現了近萬根木簡,其文字瀟灑、書法講究、波磔奇古、風韻飄逸。那裡古名居延海,所以也稱“居延漢簡”,它同晉朝出土的“汲冢漢簡”一樣是舉世矚目的珍寶,后存放在北京大學。 1937年盧溝橋事變后,日寇進佔北大校園,將許多古書、碑帖拓片一焚了之,“居延漢簡”也面臨滅頂之災,很多學者憂心如焚。

一天深夜,助教沈仲章約了語言學副研究員周殿福及一個工友,來到一間房前,他們熟悉地撬開窗子,悄悄爬進室內,遞出幾捆東西。午夜的北平街頭,巡邏的日本兵來回遊盪。沈仲章三人邊探路邊行進,東繞西拐,躲躲藏藏,好不容易把東西運到工友家。

幾天後,一輛日本轎車把日本特工處的三村大佐送到北大,這傢伙指名要看“居延漢簡”。誰知房門開后,室內空空如也。三村暴跳如雷,下令全城搜查。沈仲章聞訊后連夜扮成難民逃往天津。正待找店住下時,一個日本兵用刺刀把他的草帽挑落,嘴裡不停地嘰哩咕嚕。沈助教心裡一驚,草帽里藏著“居延漢簡”的清理清單。他竭力鎮靜下來,假裝聽不懂日本話的憨厚模樣,混過檢查,住進了義大利租界。他想把這批國寶運至上海。

1937年8月13日,日軍進攻上海,沈仲章去滬的念頭落空。正當他束手無策之際,驀然想到了故宮博物院古物館館長徐森玉,便設法與他取得了聯繫。此時,徐森玉雖已南遷,但愛國激情促使他冒險來津。經仔細磋商后,徐要沈單人秘密將木簡由北平運往天津,再轉運香港,由他另外安排人接貨。沈欣然受命。

“居延漢簡”的失落,早已引起日方注意。交通要道上的檢查極為嚴密,運走國寶談何容易!經反覆籌劃之後,沈仲章佯裝逃難,將國寶交給中立國瑞士的伯利洋行代辦託運,“居延漢簡”終於順利到達天津。

木簡到津后,一晃半年,無法啟運香港。1937年12月底,日本特工人員注意到了沈仲章。一天,乘他不在之際,與義大利警察到旅店查詢沈仲章。此後,他三天兩頭在租界內調換住處,苦捱時光。然而,最使他放心不下的還是寄存在伯利洋行的兩箱國寶。沈仲章心急如焚,只得冒險買票,以圖迅速離津去港。

眼看開船日期逼近,沈仲章還是沒有想出上船的好辦法。他只好事前買通檢查員和搬運工,終於躲過了日本兵的檢查,將國寶運上輪船。趁輪船在青島裝貨之機,沈仲章上岸向港發電。不料,11條日艦向青島港開來,船長唯恐有變,急令輪船迅速起錨離去。沈仲章站在岸上望著遠去的輪船,不禁痛哭失聲……岸上的幾位漏乘旅客,相互磋商,決定和輪船公司交涉。幾經周折后,沈仲章才和他們一道乘坐另一條船到達上海。

“居延漢簡”到達香港后,由蔣夢麟先生存放到香港大學圖書館。沈仲章在港期間,廢寢忘食地將木簡拍照、剪貼、編號、排列、編寫索引。蔣先生非常欽佩這位年輕人的赤子之心。

1941年,太平洋戰爭爆發。眼看香港也將淪陷,“居延漢簡”只得第二次逃難。經眾多學者商量后,由胡適之先生設法運到美國華盛頓。時至今日,這批中華瑰寶仍放在美國國會圖書館。

上世紀六十年代,台灣出版了《居延漢簡圖版之部》,使人得以重見居延漢簡大部分圖片。1973年甘肅東部又發現了“甘谷漢簡”。中國甘肅、新疆為古代屯兵之域,地下埋藏著很多中華文化瑰寶,發掘這些人類文明的寶藏,將會為中國古代史添上濃墨重彩的一筆。

居延翰簡