原敬

原敬

原敬(はら たかし,1856年2月9日-1921年11月4日),號一山,是日本的政治家、第19任日本首相(1918年9月29日-1921年11月4日)。岩手郡本宮村(即現在岩手縣的盛岡市)出生。歷任遞相、內相、內閣總理大臣。打破薩長藩閥政治,成為日本第一位平民出身的首相,組織日本第一次的政黨內閣,但是在任內被暗殺。

日本 明治、大正時代資產階級政治家,日本歷史上第一屆正式政黨內閣的“平民宰相”。

原敬幼名健次郎,生於1856年2月9日,是盛岡城外本宮村南部藩士家臣原直記之孫,其父名原直治。健次郎十歲喪父,十二歲入藩校修文所學習三年。1871年,十六歲的健次郎赴 東京,在共憤義塾學習英語。廢藩置縣后,他家境貧困,一面給同鄉的前輩江幡梧樓當書童,一面刻苦讀書,繼而轉入箕作麟祥的家塾,學習法語,並接受了天主教的洗禮。

年輕時的原敬

同年春天,原敬被招聘為《郵便報知新聞》的政治記者,同時還兼任山梨縣《峽中新報》的社論撰稿人,此時他以鷲山樵夫為筆名撰寫了《政體變更論》、《勤王之說》、《露西亞國勢論》等三十七篇論文,論證了國體和政體的區別,還連載了半年《海內周遊日記》。在《郵便報知新聞》上發表的論文,可說是他整個生涯的思想縮圖。

原敬一家合影

1884年12月,朝鮮漢城“甲申事變”,日本政府派遣外交大臣 井上馨為全權特使赴朝談判。原敬以《大東日報》特派員的身份隨行,深得井上馨之賞識,隨及任命他為外務省秘書,使他得以在政界嶄露頭角。從此踏上了從平民到宰相的政治階梯。

1883年,中法戰爭爆發。原敬被日本政府派往中國任駐天津領事。1885年7月,當 蜂須賀任駐法公使時,他被任命為一等秘書,前往巴黎並代理公使獨擋外交重任。駐法期間,原敬與駐奧公使 西園寺公望關係甚密,進而結識了 陸奧宗光、高橋是清等人。1889年,井上馨任農商大臣時,調原敬歸國任農商部秘書。1890年5月,駐美全權公使陸奧宗光歸國任 山縣有朋內閣的農商大臣,原敬任農商部參事官兼秘書。第二屆 伊藤博文內閣時,原敬任外務部通商司長,繼而晉陞為外務次官,參與策劃統治中國 台灣的根本方針。1896年第二屆松方正義內閣組成后,他主動請求調任朝鮮特命全權公使,九個月後,歸國辭職,結束了其前後十五年的官吏生活。

1897年9月,受大阪《每日新聞》社的聘請,任該社編輯總務及社長職務。他利用報紙為武器,攻擊憲政黨內閣。1900年6月,接受伊藤博文的邀請,任政友會的幹事長,這便成為他以後作為伊藤博文和西園寺公望繼承人的晉身之階。同年12月,第四屆伊藤內閣組成,在東京發生了市會議員瀆職事件之後,原敬接替星亨的郵電大臣職務。翌年6月辭職,11月,在北濱銀行任總經理。

1918年9月原敬內閣成立,這是日本政治史上劃時代的事件。雖然當時國民的選舉權受納稅額限制,但這是第一次真正意義上實現了由在國民代表組成的眾議院中擁有席位的政黨領導人組閣,擔任政府最高責任者。原敬領導的政友會是當時眾議院中相對第一大黨,他擔任首相標誌著由多數國民支持的政黨組閣的政黨內閣制實現了,從此出現了所謂政黨內閣。如果僅就政黨內閣來說,在原敬內閣之前1898年成立的大隈重信·板垣退助內閣(所謂“隈板內閣”)也是以憲政會為支持基礎的,但由於內部意見分歧而毫無建樹,僅四個月便垮台了。而且大隈重信首相雖為憲政黨黨首,但不是眾院議員,加之他擁有爵位,所以原敬內閣才是日本政治史上第一個真正的政黨內閣。

合影

為什麼原敬的政黨內閣能夠取代明治維新以來一直執國政之牛耳的藩閥官僚政權呢?背景之一是第一次世界大戰後,國內外民主主義高漲,形成國民要求參與政治和社會生活的時代大趨勢。寺內內閣由於米騷動和出兵西伯利亞而遭到批判,走投無路的寺內正毅以身體有病為由辭去首相職務,將繼任首相人選問題全部委託給素有“首相製造者”之稱的山縣有朋。山縣推舉元老之一的西園寺公望為首相,但西園寺稱疾固辭,並說服了山縣,推薦原敬出任首相。原敬立即開始接近事實上掌握著首相任命權的山縣有朋,就當時政局交換意見。山縣雖然支持寺內內閣,但採取就事論事的態度,在很多問題上對第一大黨政友會採取了合作的姿態。原敬堅信藩閥官僚內閣已走到盡頭,政黨內閣取而代之的時代已經到來。從表面上看原敬接近山縣是為討其歡心,實際上原敬是在為移交政權做周密的準備工作。

山縣經過不斷與原敬交換意見,逐漸對他的人品、實力給予很高評價。據《原敬日記》記載,山縣曾對西園寺談稱:“原敬和我沒有什麼不同意見。只不過原敬要爭取政黨中大多數贊同,並要改良政黨,我反對他這種作法。分歧僅此一點而已。”山縣認識到在藩閥官僚勢力中沒有能順應時代的人物,最終接受了西園寺的意見,同意由原敬擔任首相。當時的時局令山縣擔心,國內米騷動和要求實現普選制的民眾運動以及民主主義思潮高漲。國際上則面臨第一次世界大戰後國際局勢發生激烈變化,美國開始抬頭,俄國爆發革命,中國的民族主義高漲。冷徹的山縣不得不認識到藩閥官僚政治家已無法擔當應對時代的重任。

拉開政黨政治大幕的原敬是大正民主主義的象徵,也是一位現實主義政治家和漸進主義者,既心懷民主主義又是一個保守的人。原敬在日記中曾這樣寫道:“實際上將來民主主義發展是件可怕的事情,對此我與官僚勢力有相同的擔憂。所不同之處在於官僚勢力想阻斷這種潮流,而我是想不讓這種潮流發展過快,進行疏導,使之不致引起大亂。”面對民主主義潮流希望避免急進化,而以漸進方式進行,這就是保守政治家原敬的政治立場。同是現實主義政治家的山縣有朋對原敬這種主張也表示了肯定態度。一位與原敬關係密切的記者曾對就任首相后的原敬說:“山縣的眼光還是挺敏銳的。”原敬回答說:“米騷動時我們的黨還年輕,煽動事態嚴重化。官僚內閣毫無對應能力,但山縣卻很好地化解了事態。”

原敬內閣受到國民歡迎,不僅是輿論,就連在野黨憲政會和國民黨也對政黨內閣的誕生表示歡欣鼓舞。這種好評源於原敬的“平民首相”形象和國民對政黨內閣取代藩閥官僚政治的期待。原敬冷靜地看待了這種歡迎氣氛,他說過:“國民的期待感太高了。期待我在短時間內做很多事。”充分表明了他的心境。組閣不久的11月11日,持續四年多的第一次世界大戰結束了。原敬親自說服西園寺擔任日本政府全權代表出席戰後媾和會議。派遣西原寺和牧野伸顯等親英美派出席和會表明原敬認為在戰後國際社會中與英美特別是美國建立良好關係對日本來說比什麼都重要。他在日記中寫道:“日美英三國進行合作對國家的將來極為有利。反之,如果日本與美國關係疏遠那將是十分危險的。”在原敬內閣成立前一年爆發的俄國十月革命使山縣有朋和軍部策劃的通過日俄合作對抗英美,進而在大陸擴大勢力的外交戰略從根本上破滅。原敬上台後,為了應對日本面臨的國際環境新變化採取了與英美進行協調的外交路線。為了避免日本在國際上受孤立,山縣也不得不對原敬外交抱有期待。原敬與山縣之間的力學關係不知不覺發生了逆轉。

原敬對英美協調的外交政策首先表現在調整對華政策上。原敬認為迄今日本以武力對中國實行擴張主義政策,從而引起日本與歐美各國間的摩擦,招致日本在國際上受到孤立。他反對大隈內閣對華提出二十一條也是出於認為這樣做會刺激中國的民族主義情緒,不僅損害日中友好關係,西方列強還會猜疑日本對中國懷有野心,使日本在國際上倍受孤立。在不干涉內政的方針下,原敬把日中友好做為對華基本政策。當時中國北方的北洋軍閥政府和孫中山領導的南方政府對立,原敬確定了由中國南北政府達成妥協建立統一政府,日本將和這個統一政府建立友好關係的基本政策。原敬內閣成立后,立即禁止向中國北方政府借款和出口武器。基於這種構想,原敬內閣決定通過美國提議的新對華貸款團向中國提供貸款。原敬內閣的基本對華政策是以與美英協調為前提,本著不干涉內政的精神而確立的,意味著迄今日本以軍事力量把中國置於勢力範圍之內,將其作為鐵、煤等資源供給地和日本製品出口市場的大陸政策發生巨大轉換。雖然原敬堅持確保日本在滿蒙(中國東北和內蒙古)的利益,但畢竟他還是想通過經濟活動加強日本在中國的影響力。

現實並沒有象原敬想像的那樣發展。在巴黎和會上,如何處理德國在中國山東半島權益問題成為焦點。日本主張有繼承這些權益的權力,中國則要求歸還山東,雙方發生對立。日本以不參加國際聯盟相要挾,逼迫歐美列強承認了日本對山東的特權。中國表示強烈抗議,1919年5月,在全中國範圍內爆發了要求歸還山東主權、打倒日本帝國主義的群眾運動(即“五·四”運動)。抵制日貸等反日運動高漲,中日關係惡化。同時,要求民族自決的民族主義運動在朝鮮半島也爆發出來。同年三月朝鮮爆發了要求從日本殖民地下解放出來的三·一運動。原敬內閣為了與中國改善關係,開始出現歸還山東權益的動向。(最終實現返還是在1923年華盛頓裁軍會議上由原敬的繼任者高橋是清實現的)。

原敬對英美協調的外交路線還表現在以撒兵來解決前內閣留下的負面遺產—出兵西伯利亞問題上。眾所周知,原敬一直反對寺內內閣出兵西伯利亞。原敬曾反駁寺內內閣本野一郎外相的出兵論稱:“向他國派兵還說不是為了戰爭目的,這種論調是行不通的。”對寺內他也提出“儘早收場”勸告。原敬之所以反對出兵西伯利來是出於擔心招致美國對日本不信任,使日本孤立化的考慮。原敬在寺內內閣外交調查會上指出:“(關於出兵西伯利亞問題)在此要特別提起注意的是日美關係,日美關係直接影響我國未來命運,如果日美關係疏遠,究其原因就是美國懷疑我國在西伯利亞和中國懷有侵略野心,因此我們應該努力避免使其疑慮加深,這樣才符合我國利益。”

當時政府內部因恐懼俄國革命主張以鎮壓革命為借口出兵的人不在少數,原敬在這種潮流之中對俄國革命有著冷靜的認識和分析。他認為“雖然不贊同俄國過激派的所作所為,但作為國家不能以他們為敵”,“過激派勢力遍及全俄國,與之相對抗的穩健派事實上大勢已去。在這種情況下如果日本的政策招致過激派反感則不是好策略”。現實主義政治家原敬終究還是立足於現實考慮問題,而不是從意識形態作出判斷。此後,出兵西伯利亞問題由於美國為救援捷克斯洛伐克軍隊向日本提出在限定人員和地域前提下共同出兵的請求而發生變化。寺內等政府首腦及參謀本部認為這是一個好機會,主張以自衛為借口向西伯利亞派遣大量軍隊。原敬主張只向美國提出的限制範圍內派兵,但在參謀本部的主導下還是增加了對西伯利亞派兵的數量,至原敬擔任首相的1918年9月,出兵總人數達7萬2、3千人,招致美國的強烈抗議。原敬組閣后立即決定從西伯利亞撤軍,把留守部隊削減至2萬6千人。1920年1月美國單方面宣布撤軍,原敬也在3月作出撤軍的內閣決議。但是在同年5月發生了所謂“廟街事件”,當地游擊隊對日軍的進攻發動反擊,日本守備隊士兵和大量居留民被殺。日本出兵佔領了北樺太,要求俄國謝罪並賠償,西伯利亞撤兵遭到挫折。實現完全從西伯利亞撤兵是在原敬死後,1923年10月的加藤友三郎內閣時期。

原敬紀念館

原敬根據向公眾承諾的“充實國防”方針,打出以建立“八·八艦隊”(戰列艦8隻、巡洋艦8隻)為代表的武器機械化、近代化、完備航空兵等大規模增強軍備計劃。面對巨額財政負擔,原敬果斷地改革所得稅和法人稅稅制。支撐日本經濟的大戰景氣在1920年3月15日以股價暴跌為標誌而終結,隨之而來的是戰後經濟大恐慌,日本經濟陷入慢性衰退。由於經濟形勢激變,政府不得不對軍擴計劃進行根本性修改。原敬對美國提出的裁軍方案表示歡迎,表示將參加華盛頓裁軍會議。這一方面是出於他堅持日美協調外交路線的考慮,一方面也是考慮到日本的財政狀況。原敬認為軍備終究是相對性的,如果能控制在低水平就不要超越它,大規模的擴軍是無益的。美國總統哈汀呼籲召開裁軍會議無異於給了原敬一個很好的台階。對於軍事力量的作用,原敬始終認為“政治應高于軍事”。為了抑制逐漸膨脹的軍閥勢力,他試圖廢止參謀本部和殖民地長官武官專任制,允許文官擔任。關於第二點,原敬的意圖是想要把對殖民地的統治地從力統治改為文官統治,起因是1919年在朝鮮爆發的“三·一運動”(朝鮮民族反抗日本殖民統治的運動)。當時日本政府出動軍隊進行了殘酷鎮壓,造成大量死傷。以此為機會,原敬主張在朝鮮不僅要實行文官統治,而且當地的教育制度也應和日本本土一樣,即在朝鮮推行“內地同化”政策。

對於軍部的存在原敬在日記中寫道:“參謀本部總是強調統帥權,其前途危險……。參謀本部的軍人們……動輒抬出皇室對政界施壓,其謬甚也”,“參謀本部直屬天皇,獨立於政府之外,不論什麼事都反覆強調統帥權問題,這還不足以令人憂慮嗎?值此之際,將此弊端一掃而光才是為國家皇室著想之策。”表現出他對軍部借統帥權之名為所欲為抱有危機感和強烈的警惕。

當時的陸軍大臣田中義一給了原敬很大幫助。圍繞西伯利亞撤兵等問題,田中與掄著統帥權大棒的參謀本部(上原勇作總長)的對立加深。大藏相高橋是清出於對軍部勢力抬頭的擔憂向原敬提出廢止參謀本部的建議。但是原敬以“若行此策,內閣須有堅定的統一意見和有排除萬難之決心”為由將高橋的建議書壓下沒有公開。高橋在之後幾年間屢次出任大藏大臣,努力抑制軍費澎脹,用自己的身體抵抗軍國主義勢力的抬頭,結果在“二·二六事件”(1936年)中被暗殺。

原敬生前居住的地方

原敬書函

1900年伊藤博文和井上馨創建立憲政友會,原敬在他們的勸說下加入該黨。伊藤在天津工作期間與原敬熟識,非常欣賞他的能力,因此讓原敬擔任黨的重要職務—幹事長。第四次伊藤內閣期間,由於星亨辭職,原敬接替他出任郵遞相,成為首位出生於東北地區的大臣。原敬在伊藤和西園寺兩代黨總裁時期一直是政友會的實力人物。由於西園寺總裁缺乏領導力,所以原敬被委以黨運營的重任。他與桂太郎就政權移交問題討價還價,同時作為內相以廢除郡縣制為目標,試圖通過引入小選舉區制擴大政友會在眾議院的勢力(法案在眾議院獲得通過,但在貴族院被否決),因此他被稱為“實力派政治家”、“現實主義政治家”。原敬的現實主義還表現在他不拒絕和藩閥勢力接近並達成妥協,這些作法為政友會逼近政權發揮了作用。

對於原敬這些作法也存在諸如“今天主義”、“雖有政治家天分,但無經世家之抱負經綸”的評價,批判他雖能對眼前的問題臨機應變、巧妙處理,是一個務實型政治家,但不是一個高舉自己理想、擁有主義和信念的經世濟民者。然而實際上他並非沒有理想和信念、只會就事論事的政治家。原敬的思想軌跡都反映在可稱之為言行錄的日記當中,表現出原敬是日本政治家中十分罕見的懷有國家構想的人,而且之後回過頭看這些構想,發現它們是正確和有先見之明的。原敬認識到第一次世界大戰後的世界將是民主主義時代,但不能通過群眾運動使其過激,應使政黨政治確立下來。在對外政策上,原敬制定了與美國友好協調,與中國友好親善的路線。不幸的是原敬被暗殺身亡,生前沒能看到他的國家構想得以實現。在他的繼任者政友會高橋是清首相任下締結了華盛頓裁軍協議。之後,在昭和初期民政黨浜口雄幸首相任下締結了倫敦裁軍協議。直到1931年發生“滿洲事變”為止,原敬制定的國際協調的和平外交路線和政黨政治一直是國家的基本政策。

原敬作為政黨政治家,從幹事長到總裁再到首相,經過了18年。地位造就人,原敬就是一個典型。在入黨之初,他滿身稜角,與周圍人缺乏協調。擔任總裁后他變得溫和,臉上總是掛著微笑,對別人的意見側耳傾聽,非常有包容力。原敬在籌集選舉和黨運營所必須的政治資金方面很有才能。選舉之際,如果黨員申請1萬日元資金,他會發給1萬5千日元;申請2萬日元,他會援助3萬日元,而且他還為黨員的利益與權力進行斡旋。每年歲末,原敬總是呆在東京家中,因為他知道黨員中有一些人難渡年關,所以在家中開門等他們來求助。原敬每次和別人激烈辯論或批評某人之後,必定將他送至大門口,並囑咐一些“當心別感冒”、“注意回去的路上有個大坑”的話。原敬在政友會中有很高的聲望和統率力,很大程度上是因為他的政治能力和手腕以及見識,同時也因為他對黨員情誼深厚,在金錢方面為黨員著想,人格魅力讓黨員心悅誠服。連原敬的反對派也承認他是個清廉寡慾的人,生活簡樸。但是政友會主張的擴建鐵路綱計劃產生的各種利益使政治醜聞不斷。在一連串的事件中,有很多政友會黨員被牽扯進去,其中不乏原敬的老朋友,因此來自在野黨的責難越來越強。但是原敬仍然為黨員和老朋友們進行辯護。答辯時他的聲音象金屬一樣低沉,經常把在野黨駁倒,而且態度激憤,給人們留下強烈的“實力派政治家”、“桀傲不遜”的印象,被指責為依靠在議會佔壓倒多數強行運營。面對在野黨對政友會的攻擊,政友會也揭露出在野黨憲政會總裁加藤高明的金錢問題,使議會陷入停滯狀態,國民對議會政治和政黨政治的不信任感增加。在原敬死後,這種不信任更加嚴重,可以說是政黨政治自掘墳墓,在這一點上不能不說原敬作為政友

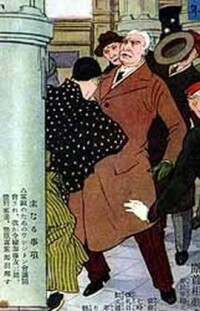

刺殺事件

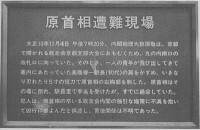

遇難現場

原敬之墓

1856年2月9日 出生於岩手縣盛岡

1876年 考入司法省法律學校

1879年 被學校開除

1885年 在巴黎公使館工作

1890年 任農商相陸奧宗光秘書

1895年 任外務次官

1897年 進入大阪每日新聞社,第二年任社長

1900年 加入政友會,任幹事長。第四次伊藤內閣郵遞相

1902年 當選眾院議員

1906年 任第一次西園寺內閣內相

1911年 任第二次西園寺內閣內相

1913年 任第一次山本內閣內相

1914年 任第三次任政友會總裁

1918年 任首相

1921年11月4日 被暗殺,65歲