共找到10條詞條名為管子的結果 展開

管子

先秦學術著作

《管子》是先秦時期各學派的言論彙編,內容很博大,大約成書於戰國(前475~前221)時代至秦漢時期,內容很龐雜,包括法家、儒家、道家、陰陽家、名家、兵家和農家的觀點。《管子》一書的思想,是中國先秦時期政治家治國、平天下的大經大法。《管子》基本上是稷下道家推尊管仲之作的集結。即以此為稷下之學的管子學派。《漢書·藝文志》將其列入子部道家類,《隋書·經籍志》列入法家類。《四庫全書》將其列入子部法家類。清代史學家章學誠說:《管子》,道家之言也。據中國日本學者統計《管子》全書幾乎各篇都有《老子》的語言片段與哲學思想。內容博大精深,大約成書於春秋戰國(前475~前221)至秦漢時期,漢初有86篇﹐今本實存76篇﹐其餘10篇僅存目錄。包括儒家、法家、陰陽家、名家、兵家和農家的觀點,其中以黃老道家著作最多,其次法家著作18篇,其餘各家雜之,其中的法家思想是道家影響下的法家思維。

管子是我國古代重要的政治家、軍事家、道法家。集中體現於《管子》一書。是書篇幅宏偉,內容複雜,思想豐富。如《牧民》、《形勢》等篇講霸政法術;《侈靡》、《治國》等篇論經濟生產,此亦為《管子》精華,可謂齊國稱霸的經濟政策;《七法》、《兵法》等篇言兵法;《宙合》、《樞言》等篇談哲學及陰陽五行等;其餘如《大匡》、《小匡》、《戒》、《弟子職》、《封禪》等為雜說。《管子》是研究我國古代特別是先秦學術文化思想的重要典籍。

在戰國與漢朝初年,人們一般都說“黃老之學”,漢初的“文景之治“就被認為是黃老之學又一次成功的政治實踐。直到曹魏以降,上流社會大搞文化沙龍,又隨著政治空氣的窒息,關注時政的黃老逐漸滑向了談虛論玄,道家由“外王”轉向了“內聖”,這才有了老莊並稱,進入了莊子之名最顯的魏晉玄學時代。

對於“黃老之學”,有個不太雅緻的說法,叫“君人南面之術”,相當有法家的感覺。事實上,《老子》對法家確實產生過很大的影響,《韓非子》中就有《解老》和《喻老》兩篇,是最早的《老子》注講本,其中偏重的正是君人南面之術。這門學問還有個名字,叫做“道論”,可見它和道家的關係。君人南面之術,顧名思義,就是教人怎麼做領導,怎麼搞政治的,屬於古代的行為組織學

《管子》,此書在《漢書·藝文志》列入道家類,而《隋書·經籍志》則改列法家類。甚至,越往深里看,就越是覺得在漢初各派之間並非那麼壁壘森嚴,這和春秋戰國時代實在是大為不同了。比如,當時的青年俊彥賈誼在談到儒家“別尊卑”的禮治思想的時候,卻離奇地引用了《管子》的話,說:“《管子》曰:‘禮義廉恥,是謂四維;四維不張,國乃滅亡。’”——這句話如果放到《論語》或者《孟子》裡邊,一點兒也不顯得扎眼。

《管子》雖然託名管仲,學者們卻幾乎沒人認為它真是春秋時代的著作,而把成書年限推定在戰國到西漢這段時間。郭沫若在《藝文類聚》里發現了一段話,和《管子》所載幾乎是一樣的內容:

周容子夏以侈靡見桓公。桓公曰:“侈靡可以為天下乎?”

子夏曰:“可。夫雕橑而後炊之,雕卵然後瀹之,所發積藏,散萬物也。”

郭沫若由此推測,“侈靡篇”的真正作者就是這位周容子夏,寫作時間則應該是在漢朝呂后當政的時候。——如果我們相信這個論斷的話,再聯繫起《漢書·藝文志》裡邊的作品分類,那麼,西漢人眼中的道家思想似乎已經隱隱出現了一個輪廓。

《管子》八十六篇,《漢書·藝文志》道家類著錄。班固註:“名夷吾,相齊桓公,九合諸侯,不以兵車也。有《列傳》。”《管子》以黃老道家之道為基礎以其開放性,在理論上解決了儒、法、名諸家之間的分歧,使得道融匯諸家理論,《管子》黃老道家通過一系列環節論證禮、法出自於道。在道與名的融合中,《管子》黃老道家提出“名生於當”的命題,而“當”也就是道的別稱。《管子》黃老道家從名的根源與制定名的聖人兩個方面論證“名”是“道”的顯現,從而最終把“名”建立在“道”的基礎上。正是《管子》黃老道家之道的開放性,使得《管子》黃老道家在理論上可以融合百家。《管子》融道家和法家而得出政治上的黃老學說,提出德、法兼治的政治主張,在中國法律思想史上具有深遠的影響。

《漢書·藝文志》認為道家源出於史官。而非其政治學說的全部,禮學、仁義同樣為道家所重視,這可以從《漢書·藝文志》特別提及了道家學說的一極端發展反推而得出,“及放者為之,則欲絕去禮學,兼棄仁義,曰獨任清虛可以為治。”

對道家的思想特徵有比較詳盡闡釋的還有稍早司馬談的《論六家之要旨》,司馬談將當時“務為治者”分為六家:陰陽、儒、墨、名、法、道德,他對其中的“精神專一,動合無形,贍足萬物”的“道家”(即道德家)持讚賞認可態度。他總結出道家有如下之特徵:1、融合兼具諸家之長,“因陰陽之大順,采儒墨之善,撮名法之要”;2、無為無不為,“以虛無為本,以因循為用”、“不為物先,不為物后”、“指約而易釆,事少而功多”;3、善於變易,“無成執,無常形”,與時遷,與物化,“立俗施事,無所不宜。”②如以司馬談和《漢書?藝文志》所論述的道家特徵去比對《管子》,確有許多符應之處,比如“無為”政治,重禮、法,因人情等。另外,從現存《管子》76篇中,論“道”的就達65篇,“道”字共出現了486次這一現象,也能作一說明。“虛無無形謂之道”(《心術上》),“道也者,口之所不能言也,目之所不能視也,耳之所不能聽也”,“萬物以生,萬物以成,命之曰道”(《內業》),這是以虛無為本之道;“人道不順,則有禍亂”(《五輔》),這是在講存亡之道;“不自以為所貴,則君道也”(《乘馬》),這是君王南面之道;《內業》、《白心》、《心術》上下等篇,教人怎樣“修道、得道”,馬非百認為“內業”就是今天之氣功氣。

《漢書·藝文志》指出道家源出於史官。史官在記錄歷史上“成敗存亡禍福古今之道”⑤的過程中,逐漸領悟了政治興衰的關鍵在於君主要正確掌握“南面之術”:秉要執本、清虛自守、卑弱自持。應注意的是,這只是道家對於君主政治的一自得認識,而從《隋書·經籍志》開始將《管子》列入法家,以後的歷代官志著作都承襲其劃法。出現這樣變化的原因,跟道家學說自身的興衰變化有關。《管子》中論“法”的篇幅僅次於論“道”,,至魏晉南北時,老莊之道又逐漸成為道家正統,那麼含雜法家思想的《管子》自然就被劃出道家,划入法家。

《管子》是中國春秋時期(公元前770~前476)齊國政治家﹑思想家管仲及管仲學派的言行事迹。《漢書·藝文志》將其列入子部道家類,《隋書·經籍志》列入法家類。史學家章學誠說:《管子》,道家之言也。據中國日本學者統計《管子》全書幾乎各篇都有《老子》的語言片段與哲學思想。也是先秦時期各學派的言論彙編,內容很龐博。

《管子》一書以黃老道家為主既提出以法治國的具體方案,又重視道德教育的基礎作用;既強調以君主為核心的政治體制,又主張以人為本,促進農工商業的均衡發展;既有雄奇的霸道之策,又堅持正義的王道理想;既避免了晉法家忽視道德人心的傾向,又補充了儒家缺乏實際政治經驗的不足,在思想史上具有不可抹殺的重要地位。

《管子》一書原為86篇,至唐又亡佚10篇,今本存76篇,託名春秋管仲著。其實《管子》同先秦許多典籍一樣,既非一人之著,亦非一時之書。是一部稷下黃老道家學派的文集彙編。當前,學術界普遍認同這種觀點。

總覽《管子》全書,內容較為龐雜,彙集了道、法、儒、名、兵、農、陰陽、輕重等百家之學。但其思想的主流是黃老道家思想,其思想特點是將道家、法家思想有機地結合起來,既為法治找到了哲學基礎,又將道家思想切實地落實到了社會人事當中,這同三晉法家思想是有根本區別的。《漢書》把《管子》分在道家類,《隋志》以後的類書卻把它分在法家類。不同的歸屬恰好說明《管子》的思想特點。同時,黃老道家兼容並包,積極吸收儒、墨等學派的思想長處,將禮義和等級名分的理論納入自己的思想體系中,主張禮法結合,倡導確立嚴格的等級名分體系及以之為基礎的社會道德規範。這些都適應了戰國中期的時代需要,反映了齊國變法時期的政治實踐。

《管子》一書中的《心術上》、《心術下》、《白心》、《內業》、《水地》、《形勢》、《宙合》、《樞言》、《九守》、《正》、《形勢解》“、《版法解》、《勢》等等文章側重於用道家哲學來闡釋法家政治,通常被認為是黃老道家的作品⑨。它集中地反映了黃老道家道法結合、兼容並包的學術特點,是繼《黃帝四經》之後黃老道家思想的又一大發展,它促使黃老學派的思想進一步走向成熟。

管子

《水地》提出水是萬物本原的思想﹐學術界有人認為這是管仲的思想﹐也有人認為是稷下唯物派的思想。

《心術》上下﹑《白心》﹑《內業》中﹐提出了精氣為萬物本原的樸素唯物主義精氣說﹐認為萬物﹑人都產生於精氣﹔精氣是一種精細的氣。說“凡物之精﹐此則為生﹐下生五穀﹐上為列星”﹐“精也者﹐氣之精者也”。文中也講“道”﹐認為道是“虛而無形”﹐不能被感官直接感知﹐口不能言﹐目不能見﹐耳不能聽。道與精氣的關係﹐講得不明確。

“黃老之學”顧名思義就是黃帝、老子之學,“黃老”之稱,始見於《史記》②,現存文獻有保存在《管子》中的各篇,此外還有1973年在湖南長沙馬王堆出土的帛書本《黃帝四經》。帛書中《十六經》的內容託言黃帝,只能證明它是齊國背景下的產物,另外也是更關鍵的,《黃帝四經》的內容與《管子》一書中相關內容相比,十分相似。這其中“節用民力,因地制宜地發展生產,讓老百姓能夠發家致富,這些都是老學思想所沒有的”③。拿這些“老學思想所沒有”的東西,與《管子·’經言》中的《牧民》《形勢》《權修》等諸篇對照一下,帛書思想的地域背景在齊這一點,便可一目了然。《管子》黃老各篇與帛書《黃帝四經》是一個學派的文獻。

《管子書》相傳為管仲所作。劉向序說:“所校徽中《管子書》三百八十九篇,太中大夫卜圭書二十七篇,臣富參書四十一篇,射聲校尉立書十一篇,太史書九十六篇,凡中外書五百六十四,以校除復重四百八十四篇,定著八十六篇。”漢內府所藏篇教最多,依定本八十六篇算,其中重複篇數,總在四倍左右。現存《管子》分為《經言》、《外言》、《內言》、《短語》、《區言》、《雜篇》《管子解》、《管子輕重》八部,《內言》亡《王言》、《謀失》兩篇,《短語》亡《正言卜篇,《雜篇》亡《言昭》、《修身》、《問霸》三篇,《管子解》亡《牧民解卜》篇,《管子輕重》亡《三問乘馬》、《輕重丙》、《輕重庚》三篇,計亡失十篇。

書中最古部分為《輕言》,但其中底文句有些屬於很晚的時代,從思想內容看來,不能看出是齊宣王以前底作品。並且書中底思想很複雜,新舊材料互混,看來不是出於一人底手筆。大概是稷下先生假託管仲的名字以自尊,而思想上主要的派別屬於道家與法家。故《漢書·藝文志》列入道家類、《隋書·經籍志》倒入法家。諸篇中最顯出道家思想底是《心術》上下篇及《白心》與《內業》二篇。《內業》解道的意義,《心術》、《白心》說依道以正名備法。這幾篇恐怕是稷下底道家所傳誦的道經。

在《心術》上篇中可以看出由道轉移為法的傾向。如說:“虛無無形謂之道。化育萬物謂之德。君臣父子人間之事謂之義。登降揖讓,貴賤有等,親流之體,謂之禮。簡物小米一道,殺慘禁誅,謂之法。”在另一段又說:“天之道虛其無形。虛則不屈,無形則無所位越。無所位超,故遍流萬物而不變。德者道之舍,物得以生。生得以職道之精。故隱者得也。得也者,其謂所得以然也。以無為之謂道,舍之之謂德,故道之與德無間,故言之者不別也。間之理者,謂其所以舍也。義者,調各處其宜也。禮以因人之情,緣義之理,而為之節文者也。故禮者,謂有理也。理也者,明分以逾義之意也。故禮出乎義,義出乎理,理因乎宜者也。法者,所以同出,不得不然者也。故殺慘禁誅以一之也。故事督乎法,法出乎權,權出乎道。道也者,動不見其形,施不見其德,萬物皆以得,然莫知其極。”這是明禮義理法皆出於道德,而此道德同體無間,其所以不同只在所舍及所以舍而已。《老子》以為“失道而後德”,這裡說道德無間,語辭上雖然有點不同,但終極的原則仍是道。“法出乎權,權出乎道”,這道是天地之道,不會有過失底,所以底下說,“天之道虛,地之道靜。虛則不屈,靜則不變。不變則無過”。

法本從道出,所以至公無私。君子能抱持這一道以治天下便不致於喪失天下。《心術》說:“是故聖人若天然,無私覆也;若地然,無私載也。私者,亂天下者也。凡物載名而來,聖人因而財之,而天下治;實不傷不亂於天下,而天下治。專於意,一於心,耳目端,知遠之證。能專乎?能一乎?能毋卜藍而知凶吉乎?能止乎?能已乎?能毋問於人而自得之於己乎?放日,思之。思之不得,鬼神教之。非鬼神之力也,其精氣之極也。”這一段與勝於·庚桑楚》所出老子之言很相近,想是當時流傳底道家言。人能得道,一切都可行,知巧也可以捨棄。《白心篇》}說:“孰能棄名與功而還與眾人同?孰能棄功與名而還反無成?”又說:“孰能去辨與巧而還與眾人同道?故日思索精者明益衰;德行修者王道狹;卧名利者寫生危;知周於六合之內者,吾知生之有為阻也。”因為“道之大如大,其廣如地,其重如石,其輕如羽”,所以很容易得,容易用。

在同篇里說:“道者,一人用之,不聞有餘,天下行之,不聞不足,此謂道矣。小取焉則小得福;大取焉則大得福;盡行之而天下服;殊無取焉,則民反其身不免於賦。”舍一切以求道,就不致於滿,不致於滅亡,而達到虛靜底地位。雖然,道是不可摸捉底,為政者既舍知巧,就不得不正名備法,所以說,“建當立有,以靖為宗,以時為寶,以政為儀,和則能久。”建設當立在適當與有上頭,雖仍以靖為宗,而時與政卻是實在的施設。注說:“建事非時,雖盡善不成。時為事寶也。政者,所以節制其事,故為儀。”實際的政事是時間與手段底運用。運用得當,天下便治了。

所以說,“非吾儀,雖利不為;非吾當,雖利不行;非吾道,雖利不取。上之隨天,其次隨人。人不倡不和,天不始不隨,故其言也不廢,其事也不隨。原始計實,本其所生;知其象而索其形;緣其理而知其情;索其端而知其名。故苞物眾者,莫大於天地;化物多者,莫多於日月;民之所急,莫急於水火。然而天不為一物枉其時;明君聖人亦不為一人枉其法。天行其所行,而萬物被其利;聖人亦行其所行,而百姓被其利;是故萬物均,既誇眾矣。是以聖人之治也,靜身以待之,物至而名自治之,正名自治之奇,身名廢。名正法備,則聖人無事。”這尚法正名底思想與慎到底主張相同。總之,棄嗜欲知巧.恬偷無為,正名備法,是稷下道家因倡齊物底論調,進而主張絕聖棄知,專任名法底結果。

道家管仲學派認為,精氣是構成萬物的最小顆粒,又是構成無限宇宙的實體,說明了世界的物質性。

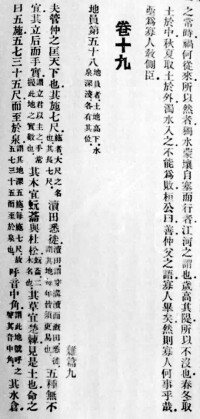

《管子·地員》

《管子》沒有否定鬼神,但它認為鬼神也是由精氣生成的。說精氣“流於天地之間﹐謂之鬼神”。把鬼神視為普通一物,否認它是超自然的存在,反映出唯物主義的泛神論思想。

《管子》認為,認識的對象存在於認識的主體之外。它說:“人皆欲知,而莫索其所以知,其所知,彼也;其所以知,此也”。又認為,在認識過程中,主體要捨棄主觀臆斷,以外物為認識根據,要反映外物的真實情況。它稱這種認識方法為“靜因之道”,說:“是故有道之君,其處也若無知,其應物也若偶之,靜因之道也”。這在認識論上屬於唯物主義。

《管子》在諸子百家中佔有十分重要的地位,是研究古代黃老道家的哲學、政治、經濟、法律等各方面思想的珍貴資料。

戴望,《管子校正》。

管子,明天啟元年閔氏套印刊

郭沫若、聞一多、許維遹等:《管子集校》。這本書出版時當作郭沫若先生的獨著,曾收入“郭沫若全集”的“歷史編”。

黎翔鳳:《管子校注》。

馬非百:《管子輕重篇校詮》,這書對管子成書的年代估計得比較晚,但理論不充足。

二十四卷(大理寺卿陸錫熊家藏本)

舊本題管仲撰。劉恕《通鑒外紀》引傅子曰管仲之書,過半便是后之好者所加,乃說管仲死後事,輕重篇尤復鄙俗。葉適《水心集》亦曰,《管子》非一人之筆,亦非一時之書,以其言毛嬙、西施、吳王好劍推之,當是春秋末年。今考其文,大抵後人附會多於仲之本書。其他姑無論,即仲卒於桓公之前,而篇中處處稱桓公,其不出仲手,已無疑義矣。書中稱經言者九篇,稱外言者八篇,稱內言者九篇,稱短語者十九篇,稱區言者五篇,稱雜篇者十一篇。稱管子解者五篇,稱管子輕重者十九篇。意其中孰為手撰,孰為記其緒言如語錄之類,孰為述其逸事如家傳之類,孰為推其義旨如箋疏之類,當時必有分別。觀其五篇明題管子解者,可以類推,必由後人混而一之,致滋疑竇耳。晁公武《讀書志》曰,劉向所校本八十六篇,今亡十篇。

考李善注陸機《猛虎行》曰,江邃《文釋》引《管子》雲,夫士懷耿介之心,不蔭惡木之枝,惡木尚能恥之,況與惡人同處?今檢《管子》,近亡數篇,恐是亡篇之內而邃見之。則唐初已非完本矣。明梅士享所刊,又復顛倒其篇次。如以牧民解附牧民篇下,形勢解附形勢篇下之類,不一而足,彌為竄亂失真。此本為萬曆壬午趙用賢所刊,稱由宋本翻雕。前有紹興己未張嵲后跋雲,舛脫甚眾,頗為是正。用賢序又雲,正其脫誤者逾三萬言。則屢經點竄,已非劉向所校之舊,然終愈於他氏所妄更者,在近代猶善本也。

舊有房玄齡注,晁公武以為尹知章所託,然考《唐書·藝文志》,玄齡注《管子》不著錄,而所載有尹知章注《管子》三十卷。則知章本未託名,殆後人以知章人微,玄齡名重,改題之以炫俗耳。案《舊唐書》,知章,絳州翼城人。神龍初,官太常博士。睿宗即位,拜禮部員外郎,轉國子博士。有《孝經注》、《老子注》,今並不傳,惟此注藉元齡之名以存。其文淺陋,頗不足采。然蔡絛《鐵圍山叢談》,載蘇軾、蘇轍同入省試,有一題軾不得其出處,轍以筆一卓而以口吹之,軾因悟出《管子注》。則宋時亦采以命題試士矣。且古來無他注本,明劉績所補註,亦僅小有糾正,未足相代。故仍舊本錄之焉。

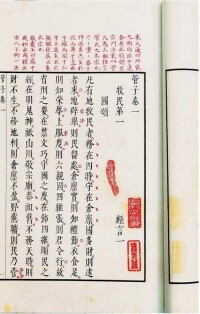

| 牧民第一 | 霸言第二十三 | 任法第四十五 | 明法解第六十七 |

| 形勢第二 | 問第二十四 | 明法第四十六 | 臣乘馬第六十八 |

| 權修第三 | 謀失第二十五 | 正世第四十七 | 乘馬數第六十九 |

| 立政第四 | 戒第二十六 | 治國第四十八 | 問乘馬第七十 |

| 乘馬第五 | 地圖第二十七 | 內業第四十九 | 事語第七十一 |

| 七法第六 | 參患第二十八 | 封禪第五十 | 海王第七十二 |

| 版法第七 | 制分第二十九 | 小問第五十一 | 國蓄第七十三 |

| 幼官第八 | 君臣上第三十 | 七主七臣第五十二 | 山國軌第七十四 |

| 幼官圖第九 | 君臣下第三十一 | 禁藏第五十三 | 山權數第七十五 |

| 五輔第十 | 小稱第三十二 | 入國第五十四 | 山至數第七十六 |

| 宙合第十一 | 四稱第三十三 | 九守第五十五 | 地數第七十七 |

| 樞言第十二 | 正言第三十四 | 桓公問第五十六 | 揆度第七十八 |

| 八觀第十三 | 侈靡第三十五 | 度地第五十七 | 國准第七十九 |

| 法禁第十四 | 心術上第三十六 | 地員第五十八 | 輕重甲第八十 |

| 重令第十五 | 心術下第三十七 | 弟子職第五十九 | 輕重乙第八十一 |

| 法法第十六 | 白心第三十八 | 言昭第六十 | 輕重丙第八十二 |

| 兵法第十七 | 水地第三十九 | 脩身第六十一 | 輕重丁第八十三 |

| 匡君大匡第十八 | 四時第四十 | 問霸第六十二 | 輕重戊第八十四 |

| 匡君中匡第十九 | 五行第四十一 | 牧民解第六十三 | 輕重己第八十五 |

| 匡君小匡第二十 | 勢第四十二 | 形勢解第六十四 | 輕重庚第八十六 |

| 王言第二十一 | 正第四十三 | 立政九敗第六十五 | |

| 霸形第二十二 | 九變第四十四 | 版法解第六十六 |