戴良

元代詩人

戴良(1317—1383),字叔能。元代著名詩人。浦江建溪(今浙江省諸暨市馬劍鎮)人。曾任淮南江北等處行中書省儒學提舉。后至吳中,依張士誠。又復泛海至登萊,擬歸元軍。元亡,隱居四明山。洪武十五年,明太祖召至京師,欲與之官,託病固辭。致因忤逆太祖意入獄。待罪之日,作書告別親舊,仍以忠孝大節為語。次年,卒於獄中。或說系自裁而逝。

詩文多為悲涼感慨、頌揚與懷念故元之作,寓磊落抑塞之音。曾學醫於朱丹溪,學經史古文於柳貫、黃溍、吳萊,學詩於余闕,博通經史,旁及諸子百家,詩文並負盛名,其詩尤勝。

元至正十八年(1358),朱元璋攻佔婺州,戴良與胡翰等人被朱元璋從山中招回,為朱元璋陳述治世之道。至正十九年正月,朱元璋授戴良為學正。又一年,至正二十年(1360),宋濂與劉基、章溢、葉琛同受朱元璋禮聘,尊為“五經”師。

在所有這些大師中間,朱元璋最看重的是宋濂宋潛溪和戴良戴叔能。這兩人不僅承繼了程朱理學流傳百年的正統,而且道德和文章並傳,世上對他們的成就津津樂道,謂之:“戴叔能、宋潛溪輩,又得朱子之文瀾,蔚乎盛哉!”

朱元璋任用宋濂很順利,沒有什麼花絮可記,似乎宋濂一直在等著朱元璋,朱一聲召喚,宋就應聲而至,從此再不離心離德。而朱元璋和戴良的幾次會面就有點跌宕起伏,很富有戲劇性了。

兩人的第一次會面可以看做是“蜜月”。周文穆《識小編》云:“太祖駐兵金華,戴良入見,首陳天象之利,人心之歸,順天應人之舉,正唯其時。上大悅,至夜忘寢。”

戴良何許人也?能讓殺人不眨眼的大明王“悅”成這樣!

想知道戴良,先不妨了解一下他的先生柳貫。柳貫,浦陽人,字道傳,“器局凝定,端嚴若神,嘗受性理之學於蘭溪金履祥,必見諸躬行。自幼至老,好學不倦,凡六經、百氏、兵刑、律歷、數術、方技、異教外書,靡所不通。作文沉鬱、舂容,涵肆、演迤,人多傳誦之”。

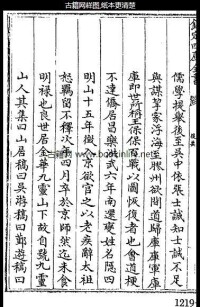

《四庫全書》:(元)戴良

然而他萬萬沒有想到,他剛剛離開金華,不識好歹的戴良竟然就“逸去”了。留給大明開國皇帝的只是一個飄忽的背影。

《織小編》紀錄戴良的棄官而走很有情趣:“良忽心悸,乃遁去。”他想起朱元璋時竟然會“心悸”,可見已經厭惡到了什麼程度。

也許應了那句“越是得不到的,就越珍貴”的老話,朱元璋對戴良卻是念念不忘了。和劉伯溫談天,他的評價是:“似不及前日戴良。”“嘆息久之,蓋惜良之去也。”過了幾年,明朝天下底定,朱元璋“欲招致遺佚制禮作樂,復謂沐英言:‘戴良學博才贍,問無不知’”。沐英嘆著氣告訴他,戴良逃得找不到了。朱元璋竟然命令各郡縣把所有元朝的“耆碩”都開名單報上來,凡是不肯來應徵的斬他的頭。

平心而論,當皇帝的對一個知識分子重視到如此地步,也算得上求賢若渴了。偏偏戴良絲毫不領情,他完全沒興趣做朱明朝的官,認為這是失節,是丟人現眼、愧對世人的事,將是自己人格上的一個污點。

讓朱元璋窩火的還在後面,戴良遁走以後,竟然在47歲的年紀上應張士誠的引薦做了元朝的“儒學提舉”。而且,偷偷跑到蘇州上任去了。這一年是元至正22年(1362),離元朝最後覆滅的至正28年(1368)還不到六年。

這真是個古怪的老頭,他毫不猶豫地從通往光明的康莊大道上跳下來,跨上了通向黑暗的獨木橋。

這遠不是古怪行為的終結,在看到張士誠沒有前途以後,他又做出了一個瘋狂的決定,渡海北上,闖過黑水洋,找元軍去,他要為元朝的中興鞠躬盡瘁。

他的努力當然沒有成功,一個將要覆滅的朝代就是一座崩塌中的雪山,沒有人能夠挽崩山於既倒,哪怕你是戴良——他甚至沒有找到元軍,大元帝國在第二年就壽終正寢了。

戴良這樣做,還是為了躲避朱元璋的徵召,哪怕朱已是“今上”,戴良還是不肯出來做官。

而朱元璋也是一如既往地要找到戴良,功夫不負有心人,在過了漫長的十五年以後,明太祖終於找到了戴良並如願把他徵召到了京城。

這應該是明太祖和戴良的“第二次握手”,這一次兩人的地位發生了巨大變化,戴良已經是一個66歲的老頭,長期的隱居生活讓他形容枯槁,而朱元璋則已是九五之尊,似乎每一根鬍鬚都透露出威嚴。

順便說一句,戴良到京城的前一年,即洪武14年,當了十多年明太祖親信,曾被太祖譽為“開國文臣之首”的宋濂已經在四川死於流放途中。他雖然死了,還算運氣不錯,因為他本來是要被殺頭的,只是因為馬皇后為他求情,才算沒有身首異處。

朱元璋的無情和暴戾已經開始使臣下不寒而慄,誰都知道,在皇上面前,哪怕是一點無心的失禮都會是潑天的大禍。

而只有這個古怪的戴良,毫不顧忌地繼續他的違拗!

“洪武壬戌,以禮幣征先生至京師,即日召見,試文詞若干篇,命大官予膳留,會同館名公巨卿見無虛日,甚或以師禮致之。既而上欲用先生……”

實在找不出可以批評太祖爺的理由,用大禮和金幣把你請來,一來就召見,見了又請你吃飯,然後安排宿在會館中,每天令王公大官們輪番來陪你說話,皇帝還把你當作老師,要重用你。你還想怎麼樣?

“以老疾固辭”!戴良說,我老了,不中用了,身體又不好,不堪大用,我不當官!這話說了不止一遍。

這是一次地位懸殊的“求婚”,掌握著生殺大權的當今皇上百般討好已經風燭殘年的老學究,而自喻為“既同喪家狗,亦類焚巢燕”的這位卻正眼都不瞧一下,什麼地位、權力、金錢、名聲在他眼中全如糞土!

令人驚詫的是,這場“求婚”竟然經歷了近二十年,當我們站在歷史的高處,再回望這段求賢與拒仕的劇情時,除了感嘆戴良“無道不仕”的節操和風骨,也不得不為明太祖朱元璋鍥而不捨的“伯樂”精神叫一聲好。

洪武十六年(1383)四月十七日,戴良“暴卒,蓋自裁也”。而《諸暨縣誌》的記載更為傳神:“致因忤逆太祖意入獄。待罪之日,作書告別親舊,仍以忠孝大節之語。卒於獄中,或說系自裁而逝。”

戴良“終不仕明”的原因成為後世學者一直爭論不休的話題。既然他老人家沒有提供標準答案,那麼,這種爭論必定還將繼續下去。我卻想,也許原因很簡單,只是戴良看不上明太祖朱元璋這個人,戴良說過:“有道即仕,無道則隱。”是朱元璋的無道才讓戴良採取了決不合作的態度。

戴良雖然隱居卻不避世,這使他和很多隱者有著根本的區別。他用大量的詩文狀寫了元明鼎革時知識分子心中的震蕩和感慨,記錄了普通人的生活,成為元末明初一個大文學家,聲名遠播的詩人。

戴良的詩“風骨高秀,迥出一時,眷懷宗國,慷慨激烈,發為吟詠,多磊落抑塞之音”。棄學正之職而走時,他寫道:“失腳雙溪路,今經兩度春。不堪飛雪夜,還作望鄉人。”隱居四明山,他悲憤自嘲“衣冠隨俗變,姓字畏人知”,“地偏惟養拙,歲久未知名”;眼見國家戰亂頻仍,人民流離失所,他喊出“皇元遘迍邅,海宇咸震蕩。兵戈綿歲月,骸骨纏草莽。魑魅在野號,蒿萊沒衢長”(《偶書》)。“那堪回首東南地,烽火連年警報聞”。憂國憂民之心,溢於言表。他說自己“老翁丑狀固無比,一種孤高差足喜”,他的《自贊》曰:“處榮辱而不二,齊出處於一致,歌黍離麥秀之音,詠剩水殘山之句,則於二子,庶幾無愧。”表達了寧死不屈,“下不負師,上不負國”的精神追求。

有學者認為,相比於詩而言,戴良的散文,特別是人物傳記成就更高。元代各行業社會地位排名“一官二吏三僧四道五醫六獵七匠八娼九儒十丐”,戴良的筆觸幾乎觸及了所有的等級和階層,特別是他的儒醫道佛以及孝子節婦等的傳記,因為內容豐富,人物生動而膾炙人口,在中國文學史上也留下獨特的地位。他把自己心中“大道行於天下,萬民得以教化”的夢想具體地落實到了文章中。

戴良對醫家情有獨鍾,《九靈山房集》中就有四個醫家的傳記,這些文章中,不但有人物禮讚,事迹介紹,還有大量生動奇特的醫案實錄,甚至有驗方偏方,成為後學研究金華醫史的不可多得的歷史資料。

戴良對醫家的推崇同他的家學淵源、濟世情懷和浙中一帶的醫學發達不無關係。在戴良看來,醫本之於儒,醫儒本是一家。儒士志在經世濟用,醫家以其醫術拯人疾苦,儒士以仁治人,醫士以仁治病,都是大道中人,不能成良相,那就成良醫。其實,這裡寄託了戴良在現實生活中不能實現的抱負和理想。

戴良活了67歲,朝代更迭的風雲讓他半生顛簸,他沒能實現自己濟世救民的大道一統的理想,然而,他用他的筆為後人留下了寶貴的財富,這就是他的著作:《春秋經傳考》32卷,《和陶詩》1卷,《九靈山房集》30卷。

戴良,一個至死不事二主的堅定的殉道者,元末遺民的一面道統旗幟;戴良,一位“神姿疏秀”、慷慨激昂的詩人和作家;戴良,一位博學多才,天文地理無所不精的學者。