共找到3條詞條名為井田的結果 展開

- 具有一定規劃的方塊田

- 礦井或露天礦開採的煤田

- 國家經委經濟研究中心研究員

井田

具有一定規劃的方塊田

井田指的是具有一定規劃的方塊田,井田制是我國奴隸社會的土地國有制度,西周時盛行。那時,道路和渠道縱橫交錯,把土地分隔成方塊,形狀像"井"字,因此稱做"井田"。井田屬周王所有,分配給奴隸主使用。奴隸主不得買賣和轉讓井田,還要交一定的貢賦。奴隸主強迫奴隸集體耕種井田,無償佔有奴隸的勞動成果。

1.相傳古代的一種土地制度。以方九百畝為一里,劃為九區,形如"井"字,故名。其中為公田,外八區為私田,八家均私百畝,同養公田。公事畢,然後治私事。從春秋時起,井田制日趨崩潰,逐漸被封建生產關係所取代。2.泛指田地。3.在採礦工程中,一個礦田可分為屬各個井(坑)開採的若干部分,每個部分稱為一個"井田"。

“井田”一詞,最早見於《穀梁傳·宣公十五年》:“古者三百步為里,名曰井田。”

夏代曾實行過井田制。商、周兩代的井田制因夏而來。井田制在長期實行過程中,從內容到形式均有發展和變化。井田制大致可分為八家為井而有公田與九夫為井而無公田兩個系統。記其八家為井而有公田者,如《孟子·滕文公上》 載:“方里而井,井九百畝。其中為公田,八家皆私百畝,同養公田。公事畢,然後敢治私事。”記其九夫為井而無公田者,如《周禮·地官·小司徒 》載:“乃經土地而井牧其田野,九夫為井,四井為邑,四邑為丘,四丘為甸,四甸為縣,四縣為都,以任地事而令貢賦,凡稅斂之事。”當時的賦役制度為貢、助、徹。助即服勞役於公田,貢為繳納地產實物。周行徹法,當為兼行貢、助兩法。結合三代賦役之制來分析古時井田之制的兩個系統,其八家為井而有公田、需行助法者自當實行於夏、商時期。其九夫為井而無公田者當始實行於周代。周朝行助法地區仍沿用八家為井之制,惟改私田、公田之數為百畝;而行貢法地區則將原為公田的一份另分配於人,故有九夫為井之制出現。古時實行易田制(即輪耕制),一般是不易之地家百畝,一易之地家二百畝,再易之地家三百畝。以上所說井田之制,當為在不易之地所實行者,是比較典型的。至於在一易之地、再易之地等如何以井為耕作單位進行區劃,已無法推知,井田之間立五溝五塗之界以便劃分土地和進行生產。井田制由原始氏族公社土地公有制發展演變而來,其基本特點是實際耕作者對土地無所有權,而只有使用權。土地在一定範圍內實行定期平均分配。由於對夏、商、周3代的社會性質認識各異,各家對井田制所屬性質的認識也不相同,或以為是奴隸制度下的土地國有制,或以為是奴隸制度下的農村公社制,或以為是封建制度下的土地領主制,或以為是封建制度下的家族公社制或農村公社制。但在承認井田組織內部具有公有向私有過渡的特徵,其存在是以土地一定程度上的公有作為前提這一點上則認識基本一致。夏朝、商朝時期實行的八家為井、同養公田之制,公有成分更多一些。周代以後出現的九夫為井之制個人私有的成分已增多,可以看作私田已被耕作者佔有。西周中期,貴族之間已有土地交易,土地的個人私有制至少在貴族之間已經出現。由此,自上而下,進一步發展為實際耕作者的土地個人私有制。

戰國時期,秦國商鞅變法,“為田,開阡陌”,推行土地個人私有制。至此,井田制徹底瓦解。秦、漢以後,實行井田制的社會基礎已不復存在,但其均分共耕之法對後世的影響卻極為深遠。歷代鼓吹井田思想者不乏其人。漢時董仲舒、師丹等提出的限田制,王莽時實行的王田制,西晉時實行的占田制,北魏和隋、唐時實行的均田制等,也都淵源於井田思想。宋、元以後,大土地所有制確立。雖然還有人繼續鼓吹井田思想,但與其相類的方案已不可能在大範圍內推行,而只能在小範圍內短時間存在。

周朝施行井田制,既作為諸侯百官的俸祿等級單位,又作為控制奴隸的計算單位。井田制下的土地一律不準買賣,只能由同姓依照嫡庶的宗法關係去繼承。耕種井田的農業奴隸也隨著土地同屬於奴隸主階級所有,終生不得離開土地,更不準轉業。

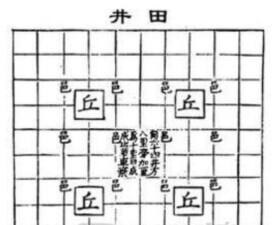

所謂“井田”,就是具有一定規劃、畝積和疆界的方塊田。長、寬各百步的方田叫一“田”,一田的畝積為百畝,作為一“夫”,即一個勞動力耕種的土地。井田規劃各地區不一致。有些地方採用十進位,有些地方則以九塊方田叫一“井”。因為把九塊方田擺在一起,恰好是一個“井”字形,井田的名稱就是這樣來的。一井的面積是方一“里”;一百井是方十里,叫一“成”,可容納九百個勞動力;一萬井是方百里,叫一“同”,可容納九萬個勞動力。

在井田的田與田、里與里、成與成、同與同之間,分別有大小不同的灌溉渠道,叫遂、溝、洫、澮;與渠道平行,還有縱橫的通行道,叫徑、畛、途、道。各種渠道的大小、深淺和通道的寬窄,都有一定的規格。

西周的各級統治者把井田分為三類。他們各自把其中最好的部分(即位於河流附近、背山向陽的平展土地)成千塊、上萬塊地留給自己,叫“公田”。因為公田的面積很大,所以也叫“大田”,驅使奴隸集體耕種。把距城市較近的郊區土地,以田為單位分給和統治者同族的普通勞動者耕種。這部分人因為住在“國”(即城市)里,叫“國人”。國人不負擔租稅只負擔軍賦和兵役。他們平時每年向國家交納一小罐米和一捆牧草,作為軍費。戰時當兵,自己準備武器、糧食和軍需。國人有當兵和受教育的權利,所以也叫“武夫”或“士”。他們受教育主要是軍事訓練和學習禮儀。這部分人是奴隸社會裡的普通平民。他們表面上不受剝削,是自食其力的勞動者。但是,奴隸社會的掠奪戰爭是十分頻繁的。他們經常披征凋去打仗,自己家裡的田園都荒蕪了,因而破產負債。打了勝仗,掠奪來的土地和財富統歸統治者所有,如果打了敗仗,還有被俘淪為奴隸的危險。因此,國人的地位是動蕩的。

奴隸主把距離城市較遠、土質瘠薄的壞田,分給住在野外的奴隸--庶人。庶人因住在野外,所以也叫“野人”,奴隸主階級瞧不起他們,認為他們最愚蠢,所以也管他們叫“氓”。庶人沒有任何權利,只有給奴隸主耕種井田和服其他雜役的義務。他們每年要先在奴隸主的大田上勞動,然後才准許去耕種自己作為維持最低生活的那一小塊土地。因此西周時期的“國”“野”對立,既是城鄉對立,也是階級對立。

春天到來,農事季節開始了。大批庶人全部被驅使到奴隸主的“公田”上去。天剛一亮,奴隸主指派的官吏(“里胥”和“鄰長”)就分別坐在村口,清查出工的人數。晚間收工時也如此。早在冬天備耕的時候,就由“里宰”根據勞動力的身體強弱、年齡長幼,把每兩個人搭配在一起,叫作“合耦”。兩個人一對,一起勞動叫一“耦”。這種拼種方法叫“耦耕”。在大奴隸主的公田上,有成千耦、上萬耦的勞動者。他們在田官(“田畯”)的監視下勞動,有時候奴隸主頭子本人(“曾孫”)也親自去田裡監督。秋天,奴隸主大田上的收穫,多得象小島,象山丘,要準備好成千倉、上萬箱去收藏。冬天農閑季節,奴隸們還要給奴隸主修房、打草、搓繩和干其他雜項差役;婦女要為奴隸主採桑、養蠶、紡紗、織帛做衣裳、縫皮袍,從白天干到半夜。奴隸主怕他們偷懶,還要把他們集中到-起,既省燈火,又便於監督。

春秋晚期,井田制逐漸瓦解了。促成這一變革的物質因素,是生產力水平的提高。

鐵器的使用和牛耕的推廣,是當時生產力水平提高的標誌。

我國用鐵始於商代。七十年代在河北榮城縣和北京平谷縣各出土一件商代中期的鐵刃銅鉞,經科學鑒定,刃部都是用隕鐵加熱鍛打成的。這樣的鐵器,自然是稀罕物。大概到西周末年,鐵器多起來。所以《詩經·秦風》中出現“駟鐵孔阜”的詩句,這是秦襄公(前777-766)時的詩。用鐵形容馬的顏色,只有在鐵成為習見物之後才允許。大約春秋初期,已有鐵農具。《國語·齊語》記載管仲向齊桓公建議:“美金以鑄劍戟,試諸狗馬;惡金以鑄鋤夷斤欘,試諸壤土。”“美金”是指青銅,“惡金”是指鐵。春秋中葉齊靈公時的叔夷鍾銘文中有“造 徒四千為汝敵寮“一句,“ ”:是鐵字的初文,可見當時官府鐵冶鍊的規模已相當大了。難怪到春秋末期,鐵器在齊國已普遍使用。《管子·海王篇》記載:“今鐵官之數曰:一女必一針一刀,……耕者必一耒一耜一銚。”從考古發掘成果看,江蘇六合程橋出土有鐵條和鐵塊,長沙龍洞出土有鐵削,長沙識字嶺出土的鐵臿,常德德出土有鐵削,長沙一期楚墓出土鐵臿、鐵削數件,以上這些鐵器都可確定為春秋晚期東西。這表明,在春秋晚期,我國南方也已使用鐵器了。

牛耕也起源於商代。甲骨文有“犁”之。可見,用牛拉犁啟土,在商代就發明了。《國語·晉語》上提到,范氏、中行氏將宗廟的犧牲用來耕田。孔丘的弟子司馬耕字子牛,冉伯牛名耕。晉國有個大力士叫牛耕。牛與耕相連,用作人的名字,反映出牛耕方法在春秋時期得到普遍推廣。

鐵器的使用和牛耕的推廣,為人們開闢廣闊的山林,興修大型水利工程,帶來了方便。耕地面積和農業產量大幅度增長了。

農業的發展,使一家一戶為單位的小生產和以個體經營為特色的小農階層,有了成為社會基礎的可能。井田制的“千耦其耕”、“十千維耦”的集體勞動形式過時了,而分散的、一個體的、以一家一戶為單位的封建經濟形式興起了。

早在西周中期,就有個別奴隸主貴族為了額外榨取奴隸、的剩餘勞動,強迫奴隸開墾井田以外的空地。這樣開墾出來的田地,不可能是方方正正的,也不可能有一定的畝積,是瞞著公室,不納稅的私有物,叫私田。周恭王時的格伯簋銘文記載格伯用四匹馬換倗生三十畝田,就是明證,因為公田是不允許用來交換的。到西周末期,私田的存在已相當顯著。爭奪田邑、交換土地的記載也多起來了。周厲王時的散氏盤銘文記述:矢人侵犯散國城邑,被打敗了,便用兩塊田地向散國賠償。周厲王時還有兩銅器,一個是鬲攸從鼎,另一個是鬲從盨。前者敘述鬲攸從分田地給攸衛牧,而攸衛牧沒給報酬,遂成訟事;後者敘述章氏用八邑去向鬲換田,又有良氏用五邑換,結果都順利成交。貴族們土地私有的慾望不斷增長,倒周幽王時,連公田都企圖據為己有。周王再象原先那樣從貴族手裡收公田,就引起貴族們強烈的不滿。《詩經·大雅·瞻卯》記錄了當時貴族們牢騷:“人有土田,汝反有之;人有民人,汝復奪之。”到春秋時期,鐵器的使用和牛耕的推廣使私田急劇增加。諸侯、大夫們富起來。周王便不能任意侵奪他們的田地了。公元前712年,周桓王取鄭國田地,就得王畿內蘇仇忿生之田作為交換條件。貴族之間為田地爭鬥、訴訟,也層出不窮了。公元前580年,晉大夫卻至與周爭鄇田,公元574年晉卻錡奪夷陽五田,卻犨與長魚矯爭田;公元前533年,周甘人與晉閻嘉爭閻田;公元前528年,晉邢侯與雍子爭鄐田等等。這些事件,都表明土地制度在發生著深刻的變化。

開闢和耕種大量私田,需要大批勞動力。而用奴隸制的辦法已不能調動生產者的勞動積極性。《公羊傳》何休注說:當時“民不肯儘力於公田。”於是,一些順應新形勢的貴族為了招徠勞動人手,改變剝削方式,如齊國田氏向民眾征賦稅使小斗,把糧食貸給民眾用大斗;晉國韓氏、魏氏、趙氏採取擴大地畝,而不增稅額的辦法,收買民心。這樣,奴隸們紛紛從公室逃往私門,“歸之如流水。”封建依附關係產生了。春秋時代見於記載的“族屬”、“隱民”、“賓萌”“私屬徒”,都指的是這些逃來的奴隸。雖然他們身份還不是自由的,但卻不同於奴隸。他們可以佔有少量的生產資料,獨立經營農業和與農業有關的家庭副業。他們已經是封建農民的前驅了。奴隸的逃亡,使一些國家的公由,“唯莠驕之”。“唯美桀桀”(《詩經·齊風·甫田》),變成了荒原。井田制再也維持不下去了。

《左傳》記載:公元前594年,魯國實行“初稅畝”,正式廢除井田制,承認私田的合法性,而一律徵稅。公元前548年,楚令尹子木整頓田制,視土地高下肥瘠,“量入修賦”,其後各國也紛紛效法。本來這些改革的目的在於維護舊秩序,但它們既然在一定程度上承認了已成的事實,從而事與願違。在井田制上打開了一個缺口。缺口接二連三地被打開,井田制的瓦解崩塌就是必然的趨勢了。

《周代無井田制》

井田制之有無,古今爭辯眾矣,然其所論多不從大處著想,博而寡。余今否認井田之說的最大理由,即周天子無土地授民是也。

周為封建社會,封建者何?即天子以土地,封授諸侯,建立國家者也。諸侯有封地,卿大夫有采邑,封地之使用權,非天子所有。即畿內之地,亦分賜卿大夫,亦非天子所有。全國土地、一再分割,所存無幾,而謂天子以土授民,行井田制,寧有是理乎?

有論者曰天子雖無土地授民,然周已大一統:“普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣。”蓋可頒布法規,通令諸侯施行,不必親以地授民而後可。是又不然,周之中央集權,是相對而非絕對,可能而非必然。天下宗周,固諸侯所承認。然周只能宗之,非真能命之,諸侯亦只能宗周,非真受命於周,所謂“朝諸侯而有天下”是也。諸侯與天子之關係,唯有一朝,不朝即無關係,天子亦即無天下,非如後世有君臣之義。諸侯內政,天子向不過問。事實上,亦無權過問。例如君位傳授,魯多行兄終弟及制,齊晉及其他國,則行父子相傳,各隨其便,皆不同周之傳嫡制,又如到任呈報,齊太公五月,魯伯禽三年[注1]亦皆聽之。周無一定法規,諸侯亦不一定用周制,而謂井田之制,周能通令,行諸天下,又寧有是理乎?施行井田制,大前提必須是天子有充分土地,以及中央權力健全集中,而周於此兩點未之能行,則井田制之實施,不知從何說起。

再觀周代農業生產形態,從史書上亦未見大規模之莊園經濟。亦未見小農場之井田組織。第一,大規模之耕作。《詩經》有“千耦其耘”(《周頌·載芟》)、“終三十里”(《噫嘻》)之耕作。井田之制,只有方里為井,八家之口八,八八六十四人,焉與三十里,焉有千耦乎?第二,大量之農作物。農奴為大地主耕作,收穫豐碩,《詩經》有“千斯倉”、“萬斯箱”(仙、雅·甫田》),“萬億及秭”(《周頌·豐年》)之詠。即農奴本身,亦有“獲之桎桎,積之粟粟。其崇如墉,其比如櫛,以開百室。百室盈止,婦子寧止”(《周頌·良耜》)之收穫。試問井田制,八口之家,能有百室乎?一夫百畝,百畝之收,不過百石[注2],又能有如此收穫乎?

此外,由周代土地封授制上言之,所謂井田制也難以成立實施。明代張燧言井田不可行云:“周制凡授田不易之地家百畝,一易之地二百畝,再易之地三百畝,則田土之肥瘠,所當周知也。上地家七人,中地家六人,下地家五人,則民口之眾寡,所當周知也。上農夫食九人,其次食八人,再其次食七人,則民務農之勤怠,又所當周知也。農民每戶授田百畝,其家眾男為余夫,年十六則別授二十五畝,士工商受田五畝,乃當農夫一人,每口受二十畝則其民或長或少,或為士,或為商,或為工,又所當周知也。……後世蓋有爭田之訟,曆數十年而不決者矣,況官授人以田,而欲均平乎。”(《千百年眼》卷一)可知授田須知地性人數。然在周代,此兩點亦非易事,故井田制之實施亦非易事。

再從周代勞力上言之,井田制也難以成立實施。所謂井田之制,即“九夫為井,井間有溝,四井為邑,四邑為邱,四邱為甸,甸方八里,旁加一里為一成,成間有洫[注3],其地百井,而方十里,四甸為縣,四縣為都,四都方八十里,旁加十里為一同,同間有澮,其地萬井,而方百里,百里之間,為澮者一,為洫者百,為溝者萬……非塞溪壑平澗谷夷邱陵破墳墓……不可為也。縱使盡能得平原曠野而遂規畫[划)於其中,亦當驅天下之人,竭天下之糧,窮數百年專力於此不治他事,而後可以望天下之地,盡為井田,盡為溝洫。”(《文獻通考·田賦一》卷一)由此可知,無論在理論上還是在實踐上,井田之制,實不易行,且難以實施。

嘗考井田制度,其成立的史料根據,最早見於《詩經》,次為《孟子》,再次為《周禮》。爰就於此三者論之。

《詩經·小雅·大田》有“雨我公田,遂及我私”之句,所謂公田,主張井田制者,即謂系井田中八家共耕之公田。其實不然。周為封建社會,天子有籍田,卿大夫有圭田,此即所謂“公田”,非井田中之公田。公田借民力耕種,所謂力役之徵是也。且解公田為公侯等之公田,或公子公孫之公田,亦極有理。漢代猶稱天子所有之田為公田,則公爵公子公孫之田,更宜物從主名。籍田、圭田,不過是天子諸侯所有田畝中之小部分,而大部分分賜農奴耕種,所謂“遂及我私”是也。故“雨我公田,遂及我私”云云,不足為井田成立之根據。

次《孟子·藤文公》所言井田,更是托古改制,不足為證。考《孟子·萬章下》云:“北宮苟問曰:‘周室班爵祿,如之何?’孟子曰:‘其詳不可得而聞也……然而軻也嘗聞其略也。”則孟子於周制,既未目睹,又未詳聞,故於藤文公篇言井田制,一則曰“其實皆什一也”,又則曰“由此觀之,雖周亦助也”,模糊含混,妄加推斷,以致其實不實。周絕非助,完全錯誤。觀其當時所言,不過對於藤文公問為國,陳說土地改革之意見。藤文公確是有為之主,好行仁政,時賢皆欲就見之,貢獻意見。故除孟子勸其行井田制外,許行、陳仲子等,亦自楚之藤,勸其與民並耕。並耕之說,固是托古改制,井田之制,何獨不然。所以孟子之言,亦不足以為周行井田制之據。

再說《周禮》言井田,更是自相矛盾,不足為據。井田範圍,匠人遂人,有九夫十夫之異。[注4]受出單位,匠人遂人大司徒小司徒,有丁口家庭之別。同以家為單位,大司徒小司徒又有土肥瘠丁多寡之分[注5],同為一書,其記載混亂不堪,矛盾百出,可知《周禮》為偽書也。所言井田實不可信,亦可知世之以偽傳偽,其可已乎?

再有論者謂:若無井田,孟子何以有“夏后氏五十而貢,殷人七十而助,周人百畝而徹其實皆什一也”之記載乎?世又何以謂商鞅廢井田乎?然廢井田,非始於商鞅。《宋元學案》卷八十《鶴山學案》引魏了翁之言曰:“井田一變於宣王之料民,再變於齊桓之內政,大壞於渠梁、商鞅之決裂阡陌。周人以厲、宣、幽、平並稱,其有以夫!”且周實無井田,何從言廢?故宣王料民,與齊桓內政,與井田何涉乎?商鞅決裂阡陌,又與井田何涉乎?改謂一變再變大壞,不知何所據而云然。記載商鞅之事,較可信史料莫過《史記》,然《史記·商君傳》記其“為田開阡陌封疆”,《史記·蔡澤傳》謂其“決裂阡陌”,從無一處提及廢井田之事。而且商鞅施政時,秦國尚未統一全國,縱有井田制,商鞅究有何權以廢之,此不通之論也。戰國之世,人口增加,且以諸侯混戰,豪強兼并,土地集中於少數大地主,貧者地無立錐,社會問題至為嚴重。學者蒿目時艱,亟謀良策。儒家以孟子之流,主張行井田制;農家如許行之流,主張君民並耕;法家乃商鞅之流,主張盡地力,各種流派,呈方獻計,不一而足。井田制,欲以口舌以輿論勸導大地主交出多餘土地,分賜貧民,無異於與虎謀皮,空費心計,對牛彈琴。並耕論,欲求養尊處優之君主,與民共同勞作,使社會無剝削、無階級之分,事實上,也不過是紙上談兵,亦難實行。法家認為:此類主張皆不合實際,反不如主張提高生產效率,盡地力以救民生之苦,方能解決人多土少之國情問題。商鞅決裂阡陌,即盡地力之教,實屬仁心兼仁政,惠政而非暴力,於廢井田何與焉。

至於孟子所謂五十、七十、百畝,亦不過是孟子慣用的口頭禪,並非確實之數。例如《孟子·梁惠王上》謂:“五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣。”《盡心上》則謂:“五畝之宅,樹牆下以桑,匹婦蠶之,則老者足以衣帛矣。五母雞,二母彘,無失其時,老者足以無失肉矣。”兩文所載事實全同,然《梁惠王上>謂:“五十者……七十者……”而《盡心上》則謂:“老者……老者……”可知五十、七十,不過老者之稱,不能指為確數。因此,孟子所謂“或百步而後止,或五十步而後止”,“湯以七十里,文王以百里”,“公侯皆方百里,伯七十里,子、男五十里”亦不能以確數指之。而謂三代田制之五十、七十、百畝,真為確數乎?而且三代賦稅,所謂貢助徹,孟子謂為“其實皆什一也”。依井田制言之夏貢固什一,商助則九一,周徹又十一稅一,[注6],完全不同。又何況五十、七十、百畝之田制,皆與貢助徹無關乎?三代無井田,賦稅當然不能准井田以納,所以貢非什一,徹亦非助(見前孟子謂“雖周亦助也”),助又非僅為力役之徵。按貢可作貢獻解,即下貢於上。初貢無定期,物無定品,品無定數,稱有無而為貢。后始有定期、定品、定數。今之土司,尚行斯法。“助”為力役之徵,音與“租”同。亦可作納穀米之租稅解。[注7]徹有數義,就周代租賦制而言,系指農人獻無定期定額之物於上。換言之,即通量田地之所得,而取之於民也。它與貢和助的不同之處表現在,貢系指農人獻無定期定額之物於上,助系農人獻有定期定額之力和物於上,助與貢雖有輕重及確定與不確定之不同,但二者的徵收方式,皆由下而上。而徹在通度田地,征取賦稅,征斂之發動方面,全操於上,由上而下,與貢助異。

古代小國寡民,治權與族權合一,自當行貢法。后以疆土日廣,人事日繁,政府組織日大,物產之主殖日眾,自非行助徹不可。吾嘗謂夏為部落社會,殷始建立國家,為封建社會,於賦稅方面亦得一證。

綜上所述,井田制度,大前提上觀之已不能成立,而援引《詩經》,亦不足為證。再則《孟子》、《周禮》所言,尤為矛盾,五十、七十、百畝,又與貢助徹無關,世之好言井田,樂於信古,願於此三致意焉。(摘自黃現璠撰《周代無井田制》,載《掃蕩報》(文史地周刊)第八期,1941年3月19日;又載黃現璠著《古書解讀初探——黃現璠學術論文選》第325-329頁,廣西師範大學出版社,2004年7月第1版)