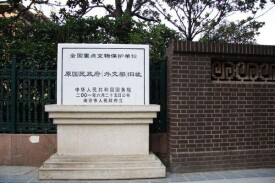

國民政府外交部舊址

江蘇南京的歷史遺址

國民政府外交部舊址,位於南京市鼓樓區中山北路、雲南北路和湖北路交匯處,是原中華民國國民政府外交部的舊址,目前舊址使用者為江蘇省人大常委會。

外交部舊址始建於1934年(民國二十三年),由趙深、童寯、陳植三人設計,採用現代派經濟實用的形式,結合中國傳統建築特點,是中國新民族建築的典範。

國民政府外交部成立於1927年5月。1928年10月,國民政府實行五院制,外交部隸屬於行政院。其主要職能是辦理國際交涉,管理國外華僑及居留在中國外僑的一切事務,同時還管理駐外使領館。民國時,除淪陷期間被岡村寧次霸佔為中國派遣軍總司令部外,其餘都是國民政府外交部在此辦公。

1991年,國家建設部、國家文物局將其評為近代優秀建築,1992年,被列為南京市文物保護單位。2001年6月,國民政府外交部舊址被國務院列為全國重點文物保護單位。2018年11月24日,入選“第三批中國20世紀建築遺產項目”。

國民政府外交部建築籌建於1931年3月。最初由天津基泰工程司建築師楊廷寶設計,建築物平面呈"工"字形,建築面積4000平方米。建築物的前後兩部分以大樓梯相連接,空間富於變化。建築物採用傳統的中國古典建築形式,重檐歇山頂,琉璃瓦屋面,地上二層,半地下室一層。前有月台踏步,牆身柱間辟有大玻璃窗。細部採用清式斗拱彩畫,天花藻井。后因國民政府緊縮經費,這一方案未能實行。1932-1933年,上海華蓋建築事務所趙深、童寯、陳植對外交部建築也進行了設計,他們考慮到宮殿式建築造價過高,於是既不抄襲西方建築樣式,也不照搬中國宮殿式建築的做法,而是根據現代技術和功能的需要安掃(平面布局與造型,採用了"經濟、實用又具有中國固有形式"的特點,設計出了新民族形式的建築,結果這一方案得到採用。

1932年,國民政府外交部建築由上海華蓋建築事務所設計,上海江裕記營造廠承建,1935年落成。大樓建築面積5050平方米,整座建築為鋼筋混凝土結構,平屋頂,入口處有一個寬敞的門廊。

外交部大院佔地面積45.6679畝,建築面積8500平方米,由姚新記營造廠承建。1934年3月開工,次年6月竣工。建築費用三十餘萬元。

在這裡,誕生了江蘇改革開放后的諸多重要法規,作出了若干事關國民經濟和社會發展的重要決定,為推動社會主義民主法治建設,促進江蘇經濟發展和社會進步作出了重要貢獻,充分體現了人民代表大會制度的巨大優越性和旺盛生命力。

外交部設有部長一人,政務和常務次長各一人。內設機構有亞東司、亞西司、歐洲司、美洲司、條約司、禮賓司、情報司、總務司,以及秘書處、參事廳、機要室、人事處、會計室等機構,並轄有專員公署、駐各地特派員辦事處等。歷任外交部長有伍朝樞、黃郛、王正廷、施肇基、顧維鈞、陳友仁、羅文干、汪精衛、陳群、王寵惠、郭泰祺、宋子文、王世傑、吳鐵城和傅秉常等。

外交部大樓建築面積5050平方米,面對鼓樓,平面呈"T"字形,鋼筋混凝土結構,平屋頂,入口處有一個寬敞的門廊。中部高四層,兩翼高三層,另有半地下室一層。整座建築的平面設計與立面構圖基本採用西方現代建築手法,同時結合中國傳統建築的特點和細部。從建築物的外觀上來看,立面上下分為勒腳、牆身和檐部三部分:底層半地下室部分的外牆用水泥粉刷,象徵基座;牆面用褐色面磚貼面;檐口部分用同色的琉璃磚做成簡化的斗拱裝飾。建築物內部大廳天花飾有清式彩畫,室內牆面做有傳統牆板細部。此外,建築物的外牆、隔壁及地板皆用空心磚,"故於優聲問題,概已美滿解決",即有效地解決了隔音問題。外交部辦公樓的一、二、三層為辦公室、會客室及會議室,四層存貯檔案,各室空氣充足,光線舒適,位置適宜,分配有序,布局合理。在辦公樓的正對面,建有職員宿舍。該建築是中國新民族建築形式的典範之一。民國年間出版的《中國建築》雜誌評價外交部辦公樓"為首都之最合現代化建築物之一;將吾國固有之建築美術發揮無遺,且能使其切於實際,而於時代所要各點,無不處處具備,毫無各種不必需要之文飾等,致遜該大樓特具之簡潔莊嚴"。

1991年,國家建設部、國家文物局將其評為近代優秀建築,1992年,被列為南京市文物保護單位。2001年7月,又被列為全國重點文物保護單位。