共找到3條詞條名為平逢山的結果 展開

- 中國古地名

- 秦嶺山脈余脈

- 江聽夜小說故千秋中門派

平逢山

中國古地名

平逢山為洛陽北邙山之首,炎帝、黃帝母族有蟜氏出生地。洛陽西北部的炎黃母族有蟜氏故里平逢山東連谷城;西接青要山;南望伊洛;北至河曲。平逢山的範圍完全吻合;平逢山是中國惟一名實相符的炎黃母族有蟜氏故地望與典籍記載里。

平逢山,炎黃帝母族有蟜氏 出生地。《中原遠古文化》《洛陽古今》《偃師縣誌》等文獻記載洛陽有“平逢山”。

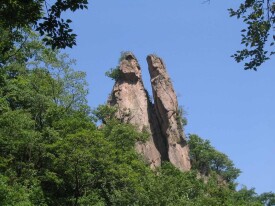

《說文》中解為:“縞,從系,高聲,白色細絹,白色。羝,牡羊也。一歲曰壯羊兆,三歲曰羝。”縞羝山向東而卧,羊頭之角即平逢山。

《山海經·中次六經》:“縞羝山之首,曰平逢之山,南望伊洛,東望谷城之山,……有神焉,其狀如人而二首,名曰蟜蟲,是為螯蟲,實惟蜜蜂之廬。”有蟜氏是崇拜蜜蜂的始祖部落,長期與有熊部落通婚。平逢山為洛陽北邙山之首,是炎黃二帝母族的故鄉,孟津縣橫水鎮張庄村平逢山是炎帝和黃帝出生的地方。

許順湛先生考證:“蟜蟲是居住在平逢山的有蟜氏家族的信仰圖騰,有蟜氏是炎黃二帝的母族。”用今天的話說:有蟜氏居住的平逢山,是炎黃二帝的姥姥家,也就是華夏民族的人文初祖炎黃二帝生母所居之地。印證這句話的是《國語》。《國語·晉語》載:“昔少典娶於有蟜氏,生黃帝、炎帝。”

這是中國歷史最早記載炎帝黃帝誕生地的史料。少典氏是其父族,有蟜氏為其母族。兩個血緣相近的部落首領,為爭奪領地而引發了阪泉之戰,黃帝部落打敗了炎帝部落,兩部落漸漸融合成華夏民族,黃帝被後人尊為華夏民族的人文初祖。

從這個意義上說,澄清平逢山究竟在哪裡,絕非一般意義上的歸屬之爭,關係著華夏民族發展演變以及華夏文明的產生與繁衍的軌跡。換言之,可從中尋到中華民族之根。同時我們也可以從這則神話中體味“蟜蟲之神,狀如人而二首”乃指有蟜氏生下炎黃二帝,有著同根相連、同氣相求、血濃於水的“民族情感”。“蜂蜜之廬”乃是今天我們所熟知的在河南、陝西一帶盛行的窯洞。

平逢山之名最早見於《山海經》。

《山海經》是我國古代的一部地理奇書,傳說是大禹、伯益勘修山川地理所作,經西漢劉向、劉歆等編纂而成。上述經文雖短,卻清晰地介紹了平逢山是縞羝山東邊的第一座山頭,向南可以看到伊水和洛水,向東可以看到榖城山。山上有名為蟜蟲的神,祭祀時用一隻公雞做祭品,祈禱後放掉不殺。平逢山至縞羝山十里,系縞羝山的頭。

站在平逢山上“……南望伊洛,東望谷城之山……”“谷城之山”在何處?

今孟津縣西部有谷縣、谷城縣,谷城縣附近的山就稱谷城山。

谷縣,就是今洛陽市孟津縣橫水鎮古縣村。古稱谷城,其名得之於村北的谷城山。《孟津縣誌·文物編·古城》中載:“谷城,夏、商為谷伯國都城,周為谷城邑,秦改為谷城縣。遺址在橫水鄉古縣村,村北的土嶺即史書所稱的谷城山。”

唐杜佑著《通典·州郡七》注中載:“河南曰荊河州。”、“漢之河南、雒陽、谷城、平陰、偃師、鞏、緱氏,皆其分也。”、“後漢為河南縣,有闕塞山,俗曰龍門。有谷城山,瀍水所出。”谷城山為瀍河源頭之一,在今孟津橫水鎮古縣村西。

《孟津縣誌》893頁載《歷代孟津縣名與縣城簡介》一文中稱:“秦統一六國后,廢邑置縣,改為糓城縣、平陰縣。糓城縣城在今橫水鄉古縣村,平陰縣城在今王良鄉河清村,經周、秦、西漢、新莽、東漢,歷時1355年。”

平逢山附近的山和水與《山海經》中的記載完全吻合。

印證平逢山位置的另一佐證是廆(Guī)山,廆山在哪呢?《山海經·中次六經》這樣記述:“又西十里曰廆山……交觴之水出其陽,而南流注於洛,俞隨之水出於陰,而北流注於榖水。”

《辭源》註:“廆,山名。《山海經》‘縞羝山又西十里曰廆山’,清郝懿行謂‘魏,廆音同,廆山即魏山’,又名谷口山,在河南洛陽市西南。”

酈道元在《水經注·榖水篇》中說,俞隨之水即孝水,向北注入榖水,即今東入洛陽的澗河。孫旗屯鄉三岔口村至澗河(榖水)匯入處當地人稱王祥河,系因晉孝子王祥卧冰求鯉獻母而得名。酈道元久居洛陽且為官多年,個中緣由必然熟知,料非謬說。

筆者故鄉澗西區西馬溝村在王祥河畔,兒時多在河中玩耍,也知其故。俞隨之水(孝水)正是發源於廆山,即今孫旗屯鄉引駕溝村村南,其山頭村人稱之老鱉疙瘩。鱉者龜也,本地人多認為龜鱉一家,龜與廆同音通假。遠望其山蔥蘢別緻,老鱉(龜)伸長脖子扎向西北吸水。山下幾汪山泉,汩汩流淌,清可見底。據引駕溝村人講,此泉正是俞隨之水(孝水)之源,其泉水質量極佳。

就全國而言,尋求炎黃子孫之根在哪裡的步伐一直就未停息過。“炎黃生於曲阜”說、“炎黃生於天水”說、“有熊”說、“綿山故里”說、“河北涿鹿”說以及寶雞的炎黃陵和炎帝祠,湖南茶陵的炎陵山、皇山等,無不相繼成為尋根文化的熱點、看點。層出不窮的“研討會”“尋根文化”“朝拜大典”構成了當代尋根文化旅遊的主旋律。

洛陽是河洛文化的發祥地,從炎黃二帝到夏商周所形成的儒家文化應是河洛文化的主流文化,同時也影響了中國數千年歷史進程。因此,我們須在洛陽打造這個“根文化圈兒”,進一步開發“孔子入周問禮”的現實價值,真正把中原地區的歷史文化學說做大做強,實現旅遊文化產業的雙豐收。

畢竟,全國有一億多“客家人”,他們的“根”在中原,“源”在河洛,尋“根”求“源”乃是黃種人的內在需求。為此,平逢山正是洛陽文化尋根之旅的第一站,正確認知其意義,做好“第一站”的開發,必能引發河洛文化的厚重機栝,帶來國際文化旅遊名城的發展與繁榮。