熊伯龍

明朝時期帝師

熊伯龍(1616—1669),字漢侯,號塞齋,別號鍾陵,漢陽(今湖北省武漢市)人,出生在武漢市蔡甸區奓山街紅焰村燕子咀。。順治五年由拔貢舉順天鄉試,名列第一。順治六年中一甲二名進士,歷任國史院編修、侍讀、國子監祭酒、內閣學士兼禮部侍郎等職。有《無何集》、《熊學士詩文集》。

帝師熊伯龍,一個無神論大家

武漢市蔡甸區大集街有熊伯龍墓。

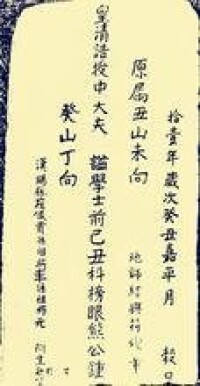

清雍正十一年熊氏後裔所立熊伯龍墓碑

新修熊伯龍墓

我是今年六月一日找到這兒來的。其墓地被青草遮護,“生機勃勃”。墓前有小道橫通向一個村子,墓西緊鄰民房,中間長滿翠竹,叢竹中,最顯眼的是一棵高大的合歡樹,樹影遮蓋大半墓地,繁枝間綴滿粉紅色的合歡花,無數花瓣飄落在墓地里,給這裡平添些許詩意。由於地處要道之沖,集鎮之邊,其墓雖野草深深,卻也不覺那種墓地特有的沉寂荒涼。

熊伯龍是什麼人物?

墓碑上透露著一點信息:“皇清誥授中大夫謚學士前己丑科榜眼”。這行字其實就是古人非常重視的所謂“功名”。“皇清”,這是清朝人的說法,咱們現在通常就說“清朝”;“誥授”,是指朝廷用誥命授予封號,有這兩個字一是證明其合法性,二是帶有一種“無上榮光”的自豪;“中大夫”是官名,明清的中大夫,是從三品;“謚”是帝王或大官死後朝廷評給他的稱號,“謚學士”就是說他死後被國家授予“學士”的稱號;“前己丑科”,是指順治六年(1649)的科舉考試,因為熊伯龍去世時是在康熙年間,康熙做了六十一年皇帝,期間也有個“己丑”年,為了區別所以加一個“前”字;“榜眼”,這個就厲害了,就是科舉考試的全國第二名。但綜合墓碑上的信息,我們不難發現,熊伯龍只是一個普通的封建官僚而已,為什麼將他列入“武漢名人”行列?

熊伯龍(1616—1669)字次侯,號塞齋,出生在武漢市蔡甸區奓山街紅焰村燕子咀。當地許多老人都看到過熊家的古宅,現已不存。熊伯龍晚年取號曰“鍾陵”,以示對江西省南昌市進賢縣(即鍾陵)祖籍的眷念。熊伯龍的一生,有兩個閃光點,一是他的政治功名,二是他的學術成就。

先說他的政治功名。

熊伯龍的曾祖熊珙任職明朝楚王府典寶,就是專門掌管王府引信的小官,楚王府就設在武昌城中。他的祖父熊士章隨侍曾祖來到湖北,曾祖去世后,熊士章便流寓漢陽一帶,並最終在漢陽府的奓山堡定居下來。熊伯龍的父親熊鳴盛,是明熹宗天啟元年(1621年)舉人,但他的個性似乎很強,不大適應京城官場的應酬,因與人政見不合,遂返回漢陽。娶妻任氏,育二女三男,長子伯龍,次子仲龍,三子叔龍。

青年時代的熊伯龍生活坎坷,家中頻遭變故。十六歲時他父親去世,二十三歲時祖父去世。家中生活拮据,由任氏艱難支撐,熊伯龍在《哭大父示仲、叔兩弟》一詩中說:“失父年十六,七年祖又離,父死有老祖,祖死無長兒。罹茲兩大戚,聞者亦傷悲。憶昔吾父喪,男女五童痴,白髮任拮据,男婚又結縭。三男旋抱子,負志頗能奇。”二十七歲時,正值張獻忠起義軍攻陷武昌,任氏在小女兒家避難,一日兵至,母女二人同死於亂軍之中。(在熊伯龍進士及第之後,任氏被追贈為淑人,後晉贈一品。)

儘管如此,但熊伯龍卻並沒有荒廢學業。作為一個官宦世家子弟,他深知讀書進仕的重要意義。據《奓山鎮志》說,熊伯龍自幼聰明,能詩善文。少年時就學於漢陽的嵩陽寺,刻苦攻讀,夜以繼日,從不懈怠。由於他在學習上勤奮自勵,9歲時,便可將六經子史和諸家詩文熟記背誦,具備了秀才的資格。11歲時,老師以“天下歸仁”命題為文,他廢寢忘食,幾易其稿,連夜寫成方才罷休。此後跟隨名師求教儒學,潛心考究。世傳熊伯龍“讀書西山,靜一月,恍然有悟,爾後文思沛然”。青年時期,他遊學江漢,結集江漢地區詩文愛好者22人,組織“尋社”,朝夕磨礪,講求經世致用之學,一時名噪江漢。

熊伯龍一生勤勉好學,還給我們留下了一個“喝墨水”的故事。據說少年時的熊伯龍刻苦攻讀,常至雞鳴。他的母親心疼兒子,恐怕他身體遭受饑寒,一天晚上給他送去一盤包子,一碟糖,並囑咐他趁熱吃下,說完就走出書房。過了一會他母親又走進書房,看兒子吃了沒有,一看包子吃完了,一碟糖卻依然放在書桌上,再看她兒子滿嘴黑糊糊的,不禁啞然失笑。原來熊伯龍只顧看書,在吃包子的時候,不知不覺競把硯池裡的墨汁當作糖蘸著吃了。

清順治五年(1648年),32歲的熊伯龍以秀才的資格直接參加順天府(北京)舉行的鄉試,奪得第一名。順治六年(1649年)他以《廷試策》一文,取得順治己丑一甲二名,廷對第二名,中進士榜眼,特授翰林院編修。這是漢陽地區在明清時代出的第二名榜眼,第一個是明朝萬曆八年(1580年)的榜眼蕭良有,是前雖有古人,后卻無來者的事。

事實上熊伯龍能考中榜眼,除了他自身的能力超群之外,似乎還有點“運氣”的成分。順治乙丑科是清朝推翻明朝統治后所舉行的第一次科舉考試,當時民族矛盾還很尖銳,一批有氣節的漢族知識分子往往隱遁而去,不為清朝統治者所用,這就無形中減少了競爭的壓力。那些“隱遁”者,對熊伯龍這些參加清代科舉考試的人多持反感甚至敵視的態度。熊伯龍之所以沒有“隱遁”,可能是因為他生逢明末亂世,自己父親也可算是明朝的“棄人”,所以對故明並無多少感情可言;而母親死於“義軍”之手,使他對“義軍”應該也沒有多大好感。作為一個虔誠的讀書人,作為家裡的長子,想重振家業,也唯有走科舉之路了。

熊伯龍的仕途應該是一帆風順的。他歷授國史院編修、國子監祭酒、侍讀學士,最後於內閣學士兼禮部侍郎任上去世。清代《嘉慶漢陽府志》載:“帝深憐之,賜葬故里。”據說他曾擔任康熙帝的老師,這也使得許多人在宣傳熊伯龍時,給他安上了“帝師”的高冠。但熊伯龍在政治上最值得一說的,應該還是“一榜三狀元”。所謂“一榜三狀元”,指的是鄉試一次開榜錄取的舉人里,在後來的殿試中陸續有三個人中了狀元。這最能體現鄉試主考官的眼光和能力,是鄉試主考官的理想境界,也是千載難逢的佳話。

其中,史大成於順治十二年中“一甲一名進士”,即狀元。是清朝浙江所出的第一位狀元,在他中狀元之前,浙江民間便流傳著一種說法,說浙江的狀元在大清朝是“始於史,終於鍾。”殿試時,他的試卷被主考官擬為第三,皇上御覽時,十分推崇他的書法,說:“此人楷書工整,必定是個正人君子。”於是欽定他為狀元。巧合的是,浙江所出的最後一個狀元叫 鍾駿聲,驚人地驗證了“始於史,終於鍾”的說法。

嚴我斯,生於崇禎二年(1629),卒年不詳。字就思,號存庵。浙江歸安(今湖州)人。康熙三年(1664)狀元。

蔡啟僔(1619—1683),字碩公,號昆暘,浙江省德清縣人。康熙九年(1670)狀元。

這三人陸續被點狀元,給熊伯龍身前身後帶來了相當的聲譽。但這些聲譽與幾千年封建歷史上的那些名臣名將比較起來,則有小巫大巫之比,不足以讓其成為影響深遠的“不朽”人物。

讓熊伯龍“不朽”的是他的

。

熊伯龍“尤精字母反切之學,知西洋天文演演算法,又通佛經,解翻譯。其雜著似唐荊川,律詩類《中州集》(註:金詩總集,金代元好問編)。楷法篆隸,弓馬琴棋,無一不工。對客揮塵,宋人理學,晉人清談,兼而有之。”(《無何集·衡衡子書》)是明末清初時的博學多才之士。特別是八股文的寫作,即所謂“制藝”,文字典麗,氣勢恢弘。清人翁方綱題黃鶴樓聯云:“千古題詩到崔李,本朝制藝在熊劉。”崔李即崔顥、李白,劉是指與熊伯龍同科的狀元劉子壯。《清史稿》也說:“開國之初,若熊伯龍、劉子壯、張玉書,為文雄渾博大,起衰式靡。”在順治是十二年中,朝中制冊詔誥多出自其手。清朝《嘉慶漢陽府志》有載:“其(熊伯龍)才學深得順治、康熙二帝賞寵。著有《谷詒堂全集》(一名《熊學士詩文集》,均見錄於《四庫全書總目》和《清史稿·藝文志》),凡詩291首,文78篇。”

但這些“學術成就”的價值和影響都不及一本《無何集》。

熊伯龍在《無何集》的自序和跋中說,他“自幼不信神仙鬼怪,禍福報應之說”,據說在他還是一個苦讀的少年時,有人曾勸慰他:“熊伯龍呀熊伯龍,富貴不能強求,其奈命何!”他則回答說:“命奈我何!”入仕之後於公務之暇,研讀東漢傑出無神論哲學家王充的《論衡》,並撰寫《無何集》,其目的是“欲以醒世之惑於神怪禍福者”。《無何集》一書初步寫成於順治十七年初夏(1660年)。在他生前,這部書一直沒有刊行,只有他的朋友何省齋、劉子壯等少數人讀過手抄本。何省齋說:“讀此數篇,則《無何集》一書,無怪乎當今之世無有稱之者。雖日抉《論衡》之精華,又采輯群書以補仲任之不足,可謂千載之異書,書林之寶笈也;然生於今時,誰其肯信?”劉子壯說:“鍾陵作《無何集》,千載而後,定當與仲任齊名。”

《無何集》全書14卷,前12卷,選輯《論衡》的“神怪禍福之說”,兼錄其他古書中的有關資料,並加以自己的評論。原名《論衡精選》,又名《無何集》。“無何”語出《荀子·天論》:“雲而雨,何也?無何也,猶不雲而雨也。”第13卷,別題《委宛續貂集》,以選錄諸家批佛之說為主,熊伯龍本人所輯。第14卷別題《勿廣余言集》,是無神論言論的拾遺,熊伯龍兒子熊正笏編。該書可謂是自《論衡》后,中國古代無神論思想集大成之作。

熊伯龍編著《無何集》的宗旨在於勸世人不要受惑於神怪禍福。他認為自然界及其秩序是自然而然的,天是自然的,沒有意志,不能幹預人事,“災異非天戒”,“祥瑞非天祐”。人的富貴貧賤、壽夭禍福不過是“偶然之遭遇”。他認為所謂聖王受命於天,是自欺欺人的謊言。他肯定精神依附於形體,說“人老而血氣自衰”,死則“精神升天,猶火滅隨風散;骸骨歸土,猶薪炭之灰在地”,否定人死為鬼的謬論。

他還批判了佛教的彼岸世界說,認為佛教宣揚“來世”,“疏漏畔戾而無據”。所謂“天堂地獄”是不存在的。他否定道教的神仙方術,說“血肉之軀,安能長生不死?”熊伯龍揭示了有神論的認識根源,指出鬼神觀念是“思念存想所致”或“疑心所生”。他依據天神天帝的圖像狀如古代帝王的事實,說明人們根據自己的形像塑造鬼神。他還概括了一條與有神論鬥爭的經驗:“凡言神言鬼﹐姑勿辨其妄;就其說而詰之,其理必窮。”同時,他還努力從神學產生的根源上揭露神學,說:“凡托鬼神斂民錢者,皆奸人射利也。”

從殷周至近代的統治者,無不宣揚天命論與君權神授,借神權來維護皇權,“假天以治人”。而熊伯龍的《無何集》明擺著就是在唱反調。而這,也正是此書的價值所在,由今天看來,這又何嘗不是熊伯龍的生命價值之所在?

《無何集》在熊伯龍離世125年之後,他的六世孫熊培仁的摯友衡衡子看到這本書的手抄本,驚嘆地說:“真千古異書也!”“急為開雕”。這樣,這一部幾遭淹沒的無神論哲學著作,才於乾隆五十九年春(1794年)在湖北刊行。在《無何集》印就之前半年,熊培仁已去世了,他也沒有看到這部書的出版。《無何集》問世131年後,湖北沔陽學者盧弼先生借得北京大學藏本,於1925年予以影印,這是《無何集》一書第二次刊行。《無何集》第三次刊行,是在全國人民開展“實踐是檢驗真理的唯一標準”大討論之後的1979年,由中華書局整理點校出版。

以一部著作而名垂青史,代代不乏其人,熊伯龍無疑便是其中的幸運者。