黨人碑

宋代政治鬥爭的手段

黨人碑

黨人碑

宋徽宗時期,貪官蔡京勾結宦官獨專朝政。蔡京為了自己把持朝政,就給反對他的司馬光、蘇軾等三百零九人(當時很多人都死了)扣上“元祐奸黨”的帽子,在德殿門外樹立“黨人碑”,上面刻寫三百零九個黨人惡名,昭示全國。被刻上黨人碑的官員,重者關押,輕者貶放遠地,非經特許,不得內徙。

宋哲宗元祐元年,司馬光為相,盡廢神宗熙寧、元豐間王安石新法,恢復舊制。紹聖元年章惇為相,復熙豐之制,斥司馬光為奸黨,貶逐出朝。徽宗崇寧元年,蔡京為宰相,盡復紹聖之法,並立碑於端禮門,書司馬光等三百零九人之罪狀,后因星變而毀碑。其後黨人子孫更以先祖名列此碑為榮,重行摹刻。

九十三年之後,當年被列為元佑黨人之一梁燾的曾孫梁律,根據家藏碑刻拓本重新刻制了一塊碑,它是現存唯一的一塊元佑黨籍碑,對於研究宋代統治集團內部鬥爭具有很重要的價值。

明何景明《寄李郎中》詩:“海內競傳《高士傳》,朝廷誰訴黨人碑。”

柳亞子《感事呈冶公用進退格》詩:“千載炎涼廷尉客,一門生死黨人碑。”

參閱《宋史·徽宗紀》、明陳邦瞻 《宋史紀事本末·蔡京擅國》等。

元祐黨籍碑

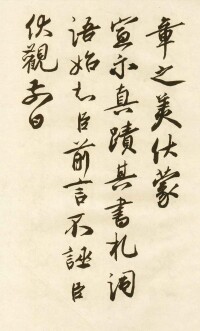

皇帝嗣位之五年,旌別淑慝,明信賞刑,黜元佑 害政之臣,靡有佚罰。乃命有司,夷考罪狀,第其首惡與其附麗者以聞,得三百九人。皇帝書而刊之石,置於文德殿門之東壁,永為萬世臣子之戒。又詔臣京書之,將以頒之天下。臣竊惟陛下仁聖英武,遵制揚功,彰善癉惡,以昭先烈。臣敢不對揚休命,仰承陛下孝悌繼述之志。司空尚書左僕射兼門下侍郎蔡京 謹書。

元祐奸黨

曾任宰臣執政官

孫 固故 范百祿故 胡宗愈故 李清臣故 劉奉世范純禮 安 燾 陸 佃故

黃 履故 張商英蔣之奇故

曾任待制以上官

蘇 軾故 劉安世范祖禹故 朱光庭故 姚 勔故 趙君錫故 馬 默故 孔武仲故

孔文仲故 吳安持故 錢 勰故 李之純故 孫 覺故 鮮於侁故 趙彥若故 趙 卨故

王欽臣故 孫 升故 李 周故 王 汾故 韓 川故 顧 臨故 賈 易 呂希純

曾 肇 王 覿 范純粹 呂 陶 王 古 豐 稷 張舜民 張 問故

楊 畏 鄒 浩 陳次升謝文瓘 岑象求故 周 鼎 徐 績 路衡昌故

董敦逸故 上官均 葉 濤故 郭知章 楊康國 龔 原 朱 紱 葉祖洽

朱師服

秦 觀故 黃庭堅 晁補之 張 耒 吳安詩 歐陽棐 劉唐老 王 鞏

呂希哲 杜 純故 張保源 孔平仲 衡 鈞 兗公適故 馮百葯 周 誼

孫 琮 范柔中 鄧考甫 王 察 趙 峋 封覺民故 胡端修 李 傑

李 賁 趙令畤 郭執中 石 芳 金 極 高公應 安信之 張 集

黃 策 吳安遜 周永徽 高 漸 張 夙故 鮮於綽 呂諒卿 王 貫

朱 紘 吳 朋故 梁安國 王 古 蘇 迥 檀 固 何大受 王 箴

鹿敏求 江公望 曾 紆 高士育 鄧忠臣故 種師極 韓 治 都 貺

秦希甫 錢景祥 周 綍 何大正 呂彥祖 梁 寬 沈 千 曹興宗

羅鼎臣 劉 勃 王 拯 黃安期 陳師錫 於 肇 黃 遷 莫佒正

許堯輔 楊 朏 胡 良 梅君俞 寇宗顏 張 居 李 修 逄純熙

高遵恪 黃 才 曹 盥 侯顧道 周遵道 林 膚 葛 輝故 宋壽岳

王公彥 王 交 張 溥 許安修 劉吉甫 胡 潛 董 祥 揚瓌寶

倪直孺 蔣 津 王 守 鄧允中 梁俊民 王 陽 張 裕 陸表民

葉世英 謝 潛 陳 唐 劉經國 湯 戫故 司馬康故 宋保國故 黃 隱

畢仲游常安民 汪 衍 余 爽 鄭 俠 常 立 程 頤 唐義問故

余 卞 李格非 陳 瓘 任伯雨張庭堅 馬 涓 孫 諤故 陳 郛

朱光裔 蘇 嘉 龔 夬 王 回故 呂希績故 吳 儔故 歐陽中立故尹 材故

葉 伸故 李茂直 吳處厚故 李積中 商 倚故 陳 祜 虞 防 李 祉

李 深 李之儀 范正平 曹 蓋 楊 綝 蘇 ? 葛茂宗 劉 謂

柴 袞 洪 羽 趙天佐 李 新 扈 充故 張 恕 陳 並 洪 芻

向 紃 陳 察 鍾正甫 高茂華 楊彥璋 廖正一 李夷行 彭 醇

梁士能

郭子旂 錢 盛 趙希德 王長民 李 永故 王庭臣 吉師雄 李 愚

吳休復故 崔昌符 潘 滋 高士權 李嘉亮 李 珫 劉延肇 姚 雄

李 基

梁惟簡故 陳 衍故 張士良 梁知新故 李 倬故 譚 扆 竇 鉞 趙 約

黃卿從 馮 說 曾 燾 蘇舜民 楊 偁? 梁 弼 陳 恂 張茂則故

王 道 鄧世昌 鄭居簡 張 祜 王化臣

為臣不忠曾任宰臣

章惇 王珪

縱觀北宋神宗至南宋孝宗朝,歷經興衰,局勢日損。有人說是因為昏君、奸臣,也有人分析說是因為北宋末的寒潮期到來,致使北方游牧民族無以為生,只能向南掠奪生存資本。在我看來,這些外因都只是起了推動作用,而不是主因。

宋朝是一個很特殊的朝代,因為宋太祖趙匡胤訂下了與士大夫共治天下的局勢和傳統,因此皇帝的權力受到了文官體系的極大制約和牽制,甚至於在有些外部環境影響下,有時候皇帝的權勢也要屈從於整個文官集團,來維持統治,這一點倒與當今的國勢頗為相似。因此,皇帝昏庸與否,反作用很大,卻不是宋朝衰敗的根本,奸臣之論亦然。

至於北宋末的寒潮期到來,致使北方游牧民族無以為生,只能向南掠奪生存資本這一點,很重要,這就表明了塞北民族對宋朝的極大打擊,最重要是對宋朝國力的巨大和長期損耗,但中國強則威八方,中國亂則受外辱,本是常例,也不是關鍵所在。

那麼,宋代衰敗的關鍵是什麼呢?

還是黨爭!外敵不及家賊,這是公理!元祐之前,舊黨和新黨之爭,從政見之爭演變為動輒生死的黨錮之禍,虛耗國力之劇,遠超過常人想象!就王安石變法一例,變法富強乃是必然之道,王安石變法是對的,但當時他的變法理念和手段還未成熟,本身存在著許多的弊端,尤其是像青苗錢等國家援助貸款,在當時而言,過於理想化了,經不起天災等外禍。但正如改革開放政策一般,本就是摸著石頭過河,並無舊例可循,弊端在所難免,當我們是一黨專政,能夠團結起來,合理改善,但是當時,老王一派行事激進了點,想要一口氣改變現狀,不明白溫水煮青蛙的道理,導致國策驟變,下面無所適從,被下面的官員所惑,又因黨爭初顯,下面的官員把政策改得一團糟,又碰上了天災,導致舊黨趁火打劫,落井下石,將政局演變為一場爭奪政治主導權的黨爭,以致於變法失敗。最後,災民不知內情,被舊黨利用,導致變法告終,老王下台。

無獨有偶,或者說“吃一塹,不長智”,在南宋初年,黨爭從新舊黨爭演變為主戰派和主和派的黨爭。主戰派亦如當初的新黨,一度曾經大出風頭,最後一記激進導致過失,最終被打倒在地。

帝王之術在於制衡之道,本身我不想多說什麼,制衡本就是長久之策,並不錯,但一黨失控,就會演變為黨爭!

黨人碑之禍眾所周知,但根源還是黨爭。當時背景下,任何一條政策的頒布,不論對錯,都是歷經黨爭,在無數看不見的鮮血中頒布,然後在黨爭的綿延和下層官員牟利下走樣。所以,若要變法,黨爭必除。

所以,就客觀角度而言,排斥新黨,我是贊成的,黨人碑雖然在很大程度上被奸黨所用,但在這種背景下,元祐黨碑,是好事。若只會黨爭,不理實事,所謂政黨要它何用?

清官未必好,貪官未必壞。歷史告訴我們,清官無能,光靠德行是不能給我們帶來麵包的;貪官好利,若有眼光,看得長久之利,必然懂得先把蛋糕做大的道理。蛋糕大了,貪官固然貪得更多,人民分得亦更多,互利而已,至於最後,尚有法律制裁……