成實師

成實師

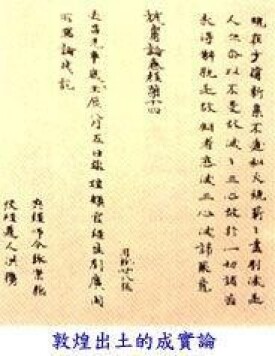

成實師是人們對研習《成實論》佛學派別之學者的通稱。 《成實論》是南北朝時期頗為流行的佛典之一。該論作者為中天竺僧訶梨跋摩,譯者為鳩摩羅什,二十卷。《成實論》通過闡述概念的方式表達自己的觀點,以苦、集、滅、道“四諦”為中心組織自己的學說,不僅概念的內涵明確,而且結構嚴謹,層次分明,所以深受佛教界歡迎。

由書名《成實論》可知,“實”指四諦的真實道理,“成實”即指成立四諦的原因。四諦本系佛陀所說,原無再次成立的理由,但據作者說,因當時各家對四諦的解釋頗多歧異,不符佛陀原意,所以要辨明四諦的確實所指。如說苦諦,將苦歸結為“五受陰”(即五取蘊)色、受、想、行、識;五受陰中的色陰指“四大及四大所因成法”,包括五根和五塵。又如集諦,認為苦的原因是煩惱和業,其中業力是根本。論中甚至說:“諸所生法,皆以業為本;若無業本,云何能生?”(《成實論》卷八)這種說法接近於將“業”看作是宇宙萬物的本原。再如滅諦,論中提出滅除“苦”的根源“業”需要經歷三個階段,與之相應則應滅除假名心、實法心、空心等三種心,並把“滅三心”作為“除一切苦永得解脫”的標誌。

上述觀點表明,《成實論》在許多方面有異於部派佛學的通說,特別是超出了說一切有部的見解。如它把“業”說成是宇宙萬物的本原,又如它提出用“空心”滅“法心”等,都已與大乘有關思想接近,顯示出由小乘向大乘過渡的跡象。因為小乘只說人無我(我空),不講法無我(法空),大乘則不僅說人無我,而且說法無我。《成實論》除了講“我空”,如瓶中無水,人無自性;兼講“法空”,如瓶體無實,世界萬物無自性。該書篇首有十論專們批判小乘十種議論,其中七論專破有部《毗曇》;又因該論特別否定“心性本凈”之說,強調“心性”為後天所形成,所以被吉藏視作小乘空宗(聲聞空)的代表。另一方面,因為該論為羅什譯出,有人便以為其中所說的空與龍樹、提婆所說大乘空觀相似,從而誤認為屬於大乘類經典,所以不僅成實師講它,而且大乘師也講它。但正如呂澄先生所指出的:“羅什譯此書的目的,原不過以之與龍樹、提婆學說對照一下,藉以說明小乘講空,以空為終點,無所得為究竟,到《成實論》,已嘆觀止矣。而大乘講空,則為利他,以空為用,不以空為止境,即所謂‘以無所得為方便’義,這是《成實論》所根本想象不到的。”(《印度佛學源流略講》,第151頁,上海人民出版社1979年版)他指出了《成實論》與大乘空宗的根本區別,這是十分中肯的。質言之,《成實論》的基本思想沒有脫離小乘的範圍,亦未擺脫小乘的局限.

僧導兼學“三論”、《維摩》,著有《成實義疏》和《三論義疏》,聽講者動輒千餘人,影響主要在南朝。其弟子著名的有曇濟、道猛、僧鍾等。曇濟兼修《涅盤》,以《七宗論》而聞名於當時。道猛受宋明帝禮遇,敕住興皇寺,興皇寺便成為南朝成實學的一大重鎮。僧鍾兼學《三論》、《涅盤》、《十地》等經論,住京都中興寺,為齊武帝尊崇。南朝齊、梁時期,成實論師迭出,成實學派達到鼎盛。齊代成實師中最有影響力的,當數僧柔和慧次,他們或受“四方欽服,人神讚美”,或“每講席一鋪,輒道俗奔赴”(《高僧傳》卷八),同為文惠、文宣諸王所禮敬。據僧祐記載:

“齊永明七年十月,文宣王招集京師碩學名僧五百人,請定林僧柔法師、謝寺慧次法師,於普弘寺迭講(《成實論》),欲使研核幽微,學通疑執……公每以大乘經淵深,滿道之津涯,正法之樞紐,而近世陵廢,莫或敦修,棄本逐末,喪功繁論。故即於律座,令柔、次等諸論師,抄比《成實》,簡繁存要,略為九卷,使辭約理舉,易以研尋。” (《出三藏記集》卷十一《略成實論記》)

蕭子良召集京師名僧五百人,專請僧柔、慧次演述《成實論》,最後完成《抄成實論》九卷。據參與此集會的僧祐、周顒認為,《成實論》之所以被當時佛教界重視,並不是像北朝那樣為了實行它的教義,而是由於該論著概念明確,條理清楚,有助於理解大乘經典,排斥論敵。這就是僧祐上文所謂“研核幽微,學通疑執”,“辭約理舉,易於研尋”;或周顒所謂“雖則近派小流,實乃有變方教。是以今之學眾,皆雲志存大典,而發跡之日,無不寄濟此途。”(《出三藏記集》卷十一《抄成實論序》)在周顒看來,《成實論》言必有據,莫不出自經典,因此適應於所有佛教學者的研習,他說:

“至如《成實論》者,總三乘之秘數,窮心色之微闡。標因位果,解惑相馳;凡聖心樞,罔不畢見乎其中矣。又其設書之本,位論為家;抑揚含吐,咸有憲則;優柔窺探,動關獎利。自‘發聚’之初首,至‘道聚’之末章,其中二百二品,鱗彩相綜,莫不言出於奧典……” (《出三藏記集》卷十一《抄成實論》)因此,成實師普遍兼習《涅盤》、《華嚴》、“三論”等,在南北朝學派師說中表現活躍,融會貫通。

至梁代時,曾從僧柔、慧次就學過的僧旻、法雲、智藏成為成實學派的中堅,號稱梁代“三大師”。僧旻早年參與齊文宣王的講席,議論《成實論》,“詞旨清新,致言宏邈,往複神應,聽者傾屬。”慧次為之動容,讚歎“後生可畏”。齊永明十年(492),在興福寺講《成實論》,“其會如市。山棲邑寺,莫不掩扉畢集;衣冠士子,四衢輻湊。坐皆重膝,不謂為迮;言雖竟日,無起疲倦,皆仰之如日月矣。希風慕德者,不遠萬里相造。”(《續高僧傳》卷五《僧旻傳》)梁武帝天監五年(506),重遊京都,為天子所禮接,詔入華林園講論道義,自此之後,待遇日隆。僧旻的特點是,他不僅通曉《成實論》,而且熟悉《般若經》、《勝鬘經》、《十地經》等。據載,他“性多謙讓,未嘗以理勝加人”,時人稱頌他“析剖磐隱,通古無例;條貫始終,受者易悟”。意思是說,他只發表自己的見解,不抨擊他家的觀點,在分析經論義理時能條理清晰,使聽講者易於接受。

晉安太守彭城劉業嘗謂旻曰:“法師經論通博,何以立義多儒?“答曰:”宋世貴道生,開頓悟以通經;齊時重僧柔,影《毗曇》 以講論。貧道謹依經文,文玄則玄,文儒則儒耳。” (《續高僧傳》卷五《僧旻傳》)僧旻認為,道生提倡頓悟學說以通達《涅盤經》,僧柔摹寫《毗曇》思想以講說《成實論》,這些都有缺點;他自己則謹依經文,樸實無華,不作玄解。

法雲於少年時即因諮決於僧柔而顯名。后開講《法華》、《凈名》等經,“序正條源,群分名類;學徒海湊,四眾盈堂”;“機辯若疾風,應變如行雨”,以致“時人呼為作幻法師”。道宣《續高僧傳》卷五說他“講經之妙,獨步當時”。梁武帝天監二年(503),法雲將諸經經義與《成實論》思想融會貫通,撰成一部大著,分四十科四十二卷,受敕於寺中敷講三遍。他的著作與當時諸家所撰《成實義疏》顯然有別。此後他又為梁代朝貴演說《般若》。

智藏於十六歲時替代宋明帝出家,泰始六年(470)敕住興皇寺,師事上定林寺僧遠、僧祐和天安寺弘宗。后受學於僧柔、慧次,“挹酌經論,統辯精理。及其開關延敵,莫能涉其津者。藏洞曉若神,微言每吐,預有比蹤,罔不折伏。於是二僧嘆揖,自以弗及之也。”(《續高僧傳》卷五《智藏傳》)一生受齊、梁皇室所重。除講《成實論》外,還講過《涅盤》、《般若》、《法華》、《十地》、《金光明》、《百論》、《阿毗曇心論》等多種經論。

通觀上述成實論三大師,有一個共同的特點,那就是在研習《成實論》時,也講說其他經論。其結果,自然就有可能將各類經論逐漸予以調和。同時,隨著論師研習範圍的擴大,綜合消化能力不斷提高,這就在思想理論上為佛教宗派的誕生準備了條件。道宣評論三家學說,寫道:

“時有三大法師,雲、旻、藏者,方駕當途,復稱僧傑。挹酌《成論》,齊騖先驅;考定昔人,非無臧否。何以然耶?至如講解傳授,經教本宗,摘文揣義,情猶有失。何得背本追末,意言引用;每日敷化,但豎玄章;不睹論文,終於皓首。” (《續高僧傳》卷十五)正是由於這種“摘文揣義”、“但豎玄章”的講經方法,使“梁氏三師互指為謬”。這表明當時由於對經論研習的深化,觀點迭出;即使在同一學派之內,也出現了各種歧見。這應該看作是推動佛教義理往縱深展開的好現象。但道宣所說三家學風相類,且又互指為謬,似乎並不全與事實相符。至少就僧旻而言,學風尚屬平實,“未嘗以理勝加人”。

上述三大師去世后,梁武帝尊重《大品》,對《成實論》則有輕視的意思。稍後,吉藏弘揚“三論”學,著重以三論的中觀思想批判成實師說,故使成實學派逐漸趨於衰落。至陳代,成實論師紛紛捨棄《成實論》,轉而研習“四論”等。如慧弼早年受業於惠殿寺領法師,“親承雅訓,聽受《成實》”,其後對《成實論》“窮神追討,務盡教源,所以六足、八犍、四真、五聚,明若指掌,周或有遺。”但至陳文帝天嘉元年(560),“游諸講肆,旁求俊烈。備見百梁,悟茅茨之陋;頻涉三休,恨土階之鄙。乃去小從大,徙轍舊章,聽紹隆哲公弘持‘四論’。”(《續高僧傳》卷九《慧弼傳》)與此同時,三論宗在批判各家師說的過程中不斷壯大,三論宗的誕生也就是理所當然的事了。

成實學在北方地區的傳播,主要是由彭城系的僧嵩及其弟子僧淵等人展開。

據《魏書·釋老志》載,北魏孝文帝在遷都洛陽后不久,幸彭城白塔寺,對諸王及侍官說:“此寺近有名僧嵩法師,受《成實論》於羅什,在此流通。后授淵法師。淵法師授登、紀二法師。朕每玩《成實論》,可釋人染情,故至此寺焉。”由於僧嵩的身體力行,《成實》之學在北方十分興盛。又據慧皎記載,“時中興寺復有僧慶、慧定、僧嵩,並以義學顯譽。慶善‘三論’,為時學所宗;定善《涅盤》及《毗曇》,亦數當元匠。嵩亦兼明數論,末年僻執,謂佛不應常住,臨終之日舌本先爛焉。”(《高僧傳》卷七《道溫傳》)說明僧嵩因反對道生系統的涅盤學觀點,而受到時人的攻擊。

僧淵“初游徐州,止白塔寺,從僧嵩受《成實》、《毗曇》,學未三年,功逾十載。”(《高僧傳》卷八《僧淵傳》)據載,他也曾因批評《涅盤經》,與其師一樣“舌根銷爛”。其弟子有曇度、慧紀、道登等多人,他們“並為魏主元宏所重,馳名魏國。”(同上)曇度由徐州北上平城(今山西大同),盛傳《成實論》,“學徒自遠而近,千有餘人。”他除精通《成實論》外,備貫眾典,對《涅盤》、《法華》、《維摩》、《大品》等都能“探索微隱,思發言外。”撰有《成實論大義疏》八卷,流行於北方。(見《高僧傳》卷八《曇度傳》)慧紀及其弟子法貞,也善《成實論》,為北朝皇室所重。法貞在伊洛一帶講述《成實論》,“無所推下”、“入微獨步”,“道俗斯附,聽眾千人”。(《續高僧傳》卷六《法貞傳》)道登先從徐州僧葯研習《涅盤》、《法華》、《勝鬘》等經,后從僧淵研習《成實論》,不久便“譽動魏都,北土宗之,累信征請。”至魏都洛陽,“君臣僧尼,莫不賓禮”,“講說之盛,四時不輟。”(《續高僧傳》卷六《道登傳》)他深受孝文帝的信任,並隨之南征。據道宣記載,道登在受征入洛前,曾猶豫再三:

登問同學法度:“此請可乎?”度曰:“此國道學如林,師匠百數。何世無行藏,何時無通塞?十分含靈,皆應度脫,何容盡朝南國!相勸行矣。” (同上)

這說明,義學在北方於北魏孝文帝之世,確已達到了相當的規模,在某種意義上說已足以與南朝抗衡。時北方每逢名僧講經,動輒聽眾千餘。以致當達摩來華時,北魏之境“盛弘講授,乍聞定法,多生譏謗。”(《續高僧傳》卷十六《菩提達摩傳》)這雖帶有誇張成分,但也從側面反映了北朝講經風氣之盛。同時也說明,成實學在北方並不是顯學,成實師在北方的地位遠不如南方,在這裡要佔有一席之地並非易事。前引《法貞傳》載,法貞與其同學僧建因慕南方成實學之發達而相率南下:

貞謂建曰:“大梁正朝,禮義之國,又有菩薩,應行風教,宣流道法,相與去乎!今年過六十,朝聞夕死,吾無恨矣。”建曰:“時不可失,亦先有此懷。”以梁普通二年相率南邁。貞為追騎所及,禍滅其身。據以上情況看來,傳統所說“江南盛弘《成實》,河北偏尚《毗曇》”,基本符合事實。

從學風上說,北方的成實師受外部環境的壓力,在僧淵以後,不再排斥《涅盤經》,改變了與涅盤師對抗的立場。北齊時的靈詢,原系著名成實論師,曾將《成實論》擇要刪改為二卷,予以註釋,盛行於北方,但其後“棄小道,崇仰光公。”(《續高僧傳》卷八《靈詢傳》)即把《成實論》視為“小道”,而轉向地論師學。而正統的地論師,則保持一種禁慾苦行、嚴峻冷酷的風格。如道憑斷絕骨肉血親往來,不游權貴富豪之家。又如慧嵩被高昌王夷其三族,卻不以為意。這種風格,恐怕與北方地區的社會環境有關,顯示了與南方成實師的差異。北方的義學,確實因政治氣氛和生活環境的制約,缺乏南方那樣的開拓、創新、進取的精神。

自吉藏判《成實論》為小乘,成實學派至隋代而式微。雖然唐初尚有個別學者仍繼續講述,但已不屬學派範疇。