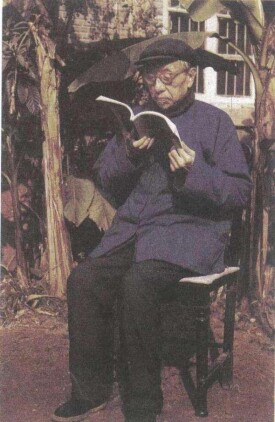

姜亮夫

國學大師,曾任雲南教育廳廳長

姜亮夫(1902年5月19日—1995年12月4日),原名寅清,字亮夫,以字行。國學大師、著名的楚辭學、敦煌學、語言音韻學、歷史文獻學家、教育家。雲南昭通人。

姜亮夫歷任第一屆、第二屆、第三屆、第四屆、第五屆浙江省政協委員。姜亮夫的學術視野極為宏遠,研究範圍極為廣闊,李學勤先生就此有“寬無涯涘”的評價。

姜亮夫手跡

姜亮夫歷任第一屆、第二屆、第三屆、第四屆、第五屆浙江省政協委員。

著有論文集《探戈集》,專著《初高中國文教本》、《中國文學史論》、《文學概論講述》(4卷)、《屈原賦校注》、《楚辭書目五種》、《陸機年譜》、《張華年譜》、《中國聲韻學》、《古文字學》、《敦煌學概論》,編輯《中國歷代小說選》、《歷代各文體文選若干種》等。

1995年12月4日,中國大陸僅存的幾位畢業於清華學校研究院國學門的姜亮夫先生在杭州病逝,享年94歲。這位幾乎與整個二十世紀相始終的文化老人,在學術與教學園地里辛勤耕耘了七十多個春秋,為我們留下了三十多部學術論著,數百篇學術論文,涉及到中國文化史上多方面內容。其學術成就歷來為學術界所矚目,被尊為一代學術宗師。上海古籍出版社近年出版的“成均樓論文輯”分為楚辭學、敦煌學、古史學、古漢語等四類,這是姜先生創穫最多的學術領域。

姜亮夫(1902—1995),雲南省昭通市人,一代國學宗師。1902年5月出生在一個以教書為生的知識分子家庭。1921年從省立第二中學畢業后官費進入成都高等師範學校(四川大學前身)。1926年考取北京師大研究班和清華大學研究部。畢業后,1929年到上海,任大廈大學、暨南大學、復旦大學教授。1933年應聘河南大學教授。

1935年,到法國潛心研究中國流失到法國的珍貴文物,進行拍片、拓摹、抄錄共3000多張,1937年帶回祖國。回國后先後在東北大學、西北大學任教。1940年任雲南大學文學院院長,昆明師院(后西南聯大、今雲師大)任教,因被特務盯梢,轉到杭州任英士大學文理院院長。1949年5月任雲南省教育廳廳長。1950~1952年在雲南革命大學高級研究班學習,1952年進雲南博物館工作。1953年起在浙江杭州大學,先後任中文系主任、古籍研室所所長,博士研究導師。1955年任浙江省政協委員。先後著有《瀛涯敦煌韻輯 》、《敦煌——偉大的文化寶藏》、《陳本禮楚辭精義留真》、《屈原賦校注》、《陸平原年譜》、《楚辭書目五種》、《楚辭今繹講錄》、《楚辭學論文集》、《楚辭通故》、《莫高窟年表》、《敦煌學概論》、《屈原賦今繹》、《敦煌學論文集》等1000多萬字的研究著作。其中《楚辭通故》一書被海內外專家譽為“當今研究楚辭最詳盡,最有影響的巨著”。榮獲全國高校首期人文社會科學家研究一等獎。

姜亮夫先生是我國卓有成就的教育家,德高望重,八十年代以來曾任屈原學會會長、中國敦煌吐魯番學會語言文學分會會長、中國訓詁學會顧問、中國音韻學會顧問、《漢語大詞典》顧問、《中國大百科全書·中國文學》卷先秦文學分支文學主編。他為弘揚祖國優秀文化,保留珍貴的文化遺產奮鬥了一生,也為祖國的教育事業奮鬥了一生,作出了傑出的貢獻。1995年12月4日逝世,享年93歲。

自晚清以後,中國大量珍貴文物流落海外,僅在巴黎,姜亮夫所見的就有數千件。為了挽回散失的文物,姜亮夫毅然放棄其他方面的研究計劃,集中精力,把一切可能接觸的中國珍貴文物拍照、拓摹、抄錄帶回祖國。

姜亮夫著作

1937年“七·七”事變前7天,姜亮夫歸國回到北京。但從他回到北京的那天起,就不得不為保護從歐洲帶回來的資料而焦心苦慮,顛沛流離。日軍入侵華北,姜亮夫南下上海,“八·一三”事變后,他從歐洲帶回的一大箱書籍、圖片、抄本除300多張敦煌卷子外,全部在上海被日機炸毀。

對於這些書籍、文稿,姜亮夫愛惜它們更甚於自己的生命。因為世界大戰爆發,流散歐洲的祖國文物大有毀於戰火之虞,身邊的東西就可能成為孤本。於是在流亡逃難、躲避空襲之際,他都把卷子打成背包經常帶在身邊,一聽到空襲,背起就跑,惟恐再毀於轟炸。

新中國成立后,姜亮夫完成專著數十部、論文百餘篇,取得了舉世矚目的成就。他在中國古典文獻學、楚辭學、敦煌學、語言學、訓估學、工具書編纂等諸多方面都有重要建樹。75個春秋,他寫下了1000萬言,成就卓著,被尊為一代宗師。姜亮夫最重大的學術建樹是以180萬字的巨著《楚辭通故》為代表的一系列楚辭學論著,把楚辭研究從傳統的章句之學解放出來,別開生面地引入語言、歷史、哲學、地理、考古、民俗、博物諸學科文獻,走上綜合研究的道路,開一代研究之新風。《楚辭通故》一書被海內外專家譽為“當今研究楚辭最詳盡、最有影響的巨著”。

姜亮夫也是卓有成就的教育家。從1928年起,他一直固守在教書育人的崗位上,培養了數以千計的專業人才。1953年後,他為杭州大學的學科建設作出了極其重大的貢獻。如今姜門桃李,已遍布天下。

姜亮夫出生於昭通城內一個頗有名的書香世家。家有兄弟二人,先生居長,其弟姜直清,字正夫,是一位退休老教師,昭通市政協常委。他的父親姜思讓,字叔遜,是清末京師大學堂學生,學法律,是維新人物。武昌起義后回到昭通,領導地方“光復”事業。護國運動中,在昭通領導募捐濟軍反對袁世凱。

姜亮夫《楚辭學論文集》

姜先生除在校園內做教育工作外,還曾任北新書局編輯,《青年界》主編,1949年5月擔任雲南省教育廳廳長。雲南和平解放后,任雲南軍政委員會文教處長,1953年國家教育部把姜先生調到了浙江師院任教務主任,從此定居杭州;因為眼睛的緣故,再沒有回過雲南。姜先生也曾擔任過教育部顧問。在杭州大學,姜老曾擔任過中文系主任、古籍所所長、博導。先後任中國屈原學會會長,浙江省語言學會會長,《漢語大辭典》、《漢語大字典》、中國韻文學會、中國訓詁學會顧問,中國吐魯番學會語言分會會長,《中國大百科全書·中國文學》卷先秦分冊主編等。

姜亮夫先生的大伯父思孝,字儒真;四伯父思敏,字勉之,都曾留學日本,他們和先生的二伯父思敬(字輯熙)既是地方上具有先進思想的知識分子,也是昭通地方開辦新學的老前輩。後來,姜亮夫先生曾這樣回憶他的父親:“我父親是雲南東部昭通十二州縣光復時的領導人之一,年輕時,就接受梁任公、章太炎先生的影響,是非常愛國的人。他平常教我愛國思想,從小就要我讀格致教科書等科學知識的書。”他還說:“我父親有一件事情使我非常感動,他喜歡文天祥的《正氣歌》,幾乎每年都要寫一次,並且都寫成大的條幅,可以在牆上掛的。所以,我八歲時就把它背熟,父親給我講解。我一生之所以有一些愛國主義思想,恐怕要數父親的影響來得大。”先生出生於這樣一個思想先進的知識分子家庭和新舊交替的時代,使他從小受到良好的民主愛國思想和文化熏陶。

1935年,姜亮夫先生賣了幾部書稿,籌款自費去了法國留學。他本來是要到巴黎大學攻讀博士學位,但去了以後,在巴黎的博物館、圖書館里看到了我國早年流散到法國的敦煌文物和經卷,痛心疾首之後,放棄了攻讀博士學位的機會。姜亮夫先生曾和殷老師一班學生談到過自己在巴黎博物館里抄錄、拍攝中國文物的事情。先生本沒有多少積蓄,又是自費留學,那段生活過得非常清苦。姜先生早上從租住的屋子出發,帶上乾麵包和白開水,坐車到了博物館,在那裡,他有一個固定的座位。坐下開始一天的抄錄工作,中午時分,先生就著白開水吃點乾麵包充饑。打發了午飯後,接著工作,一直到晚上博物館關門。回到家的姜先生,自己做晚飯,一般就是用菜葉和米煮點粥。

先生如此虧待自己,卻把省吃儉用下來的錢拿去拍照。殷老師說,姜先生一天的生活費是20多法郎,但拍一張照片需要14個法郎,先生拍回了三千多張照片!為了抄錄、拍照、描摹大量的青銅器皿、石刻碑傳、敦煌經卷等中國文物,姜先生的眼睛受到了嚴重的損害。深藏在博物館里的敦煌經卷,因為年代久遠,上面落滿了灰塵和污垢,有些地方几乎字跡全無。為此先生想了許多法子,他用小刀片輕輕地刮拭卷面,將線裝書拆開放一張白紙進去臨描。為了準確無誤地把經卷上的文字帶回祖國,工作進展非常緩慢,姜先生曾跟學生們說,有時候一天只能弄出一兩行。而完成一部書稿的抄錄,需要四道工序。等做完這項工作的時候,姜先生的視力下降了600度!再加上長年伏案工作,晚年的姜先生幾乎失明,他的學生殷光熹告訴記者:“我們每次去看望姜老時,站在他面前,他不知道是誰,一定要先自報姓名。”

“盧溝橋事變”的前三天,姜亮夫先生從莫斯科經西伯利亞回到了中國。兵荒馬亂中,很多行李都被侵華日軍搶走,一個同路人還被日寇殺害了。姜先生感慨地說,幸好大量的資料是從郵政上郵寄回來,要不然那些比生命還要重要的書籍手稿也難免不保啊。1938年,姜先生到了上海,與陶秋英女士完婚。關於這段完美的姻緣,兩位先生的女兒姜昆武老師在接受記者的電話採訪時說,“典型的自由戀愛,而且是師生戀。”原來姜亮夫先生在上海持志大學中文系任教授時,陶秋英是他的學生。陶秋英原籍蘇州,長於上海,是一位商人的千金,畢業於燕京大學研究院,攻中國古代文論。姜昆武老師告訴記者,母親曾在雲南大學中文系任過教授,是一位“古代文論專家”,擅長中國古典文學。父親1953年調到浙江師範學院,也算是跟著母親去的,因為是母親先接到的調令。但後來為了照顧好多病的父親,母親毅然停職回家做了位全職家庭主婦。陶夫人愛好書法藝術,精於山水畫,她的山水畫意境高逸,有書卷氣,被稱為“文人畫”,自成一家。

姜老和夫人的恩愛,特別是陶夫人為姜老做出的犧牲、以及事業上的幫助,在後輩晚生的眼中,尤其讓人感動。殷老師說,師母對老師非常關心,特別是在事業上給了許多的幫助,很多姜先生的著作都是夫人幫助整理、抄錄、校對的,就連他們的女兒和女婿也做了許多工作。殷老師指著姜老的二十四大本全集,感慨地說:“姜老對中國文化的貢獻,是他們一家人的功勞。”

姜亮夫

姜昆武老師1966年大學畢業后,分配在中學教書,工作一直在浙江省內調動,直到1975年才回到杭州,陪在父母身邊。從此接替母親,做了父親的主要助手。因為父親眼睛不好,那時候的書籍,又全是手工抄寫的,錯漏不少,核對整理起來工作很艱辛。最為困難的,還是整理父親解放前寫出的書稿。因為幾十年前父親找得到的資料,現在已經沒有了,找不到了。有些資料可能是父親在北大或是清華看的孤本,但經過並校、分校、戰亂等等變遷,上哪裡找那麼一本書呢?有時候上海、浙江一些大的圖書館都找遍了,花了兩三個月的時間,才能校出一個字。而姜昆武老師並不是父親的專職助手,她於1980年調入浙江社科院,除了上班,幾乎所有的業餘時間都在為父親整理著作。

不但自己成了業餘助手,姜昆武老師的丈夫也加入了這個繁雜的工作當中。姜昆武老師說,愛人也是從事教育工作的,在一所中學里教地理,後來兼任了學校的教務管理工作。結婚後兩個人的業餘時間都投到了父親的著作里。因為兩人上學時學的都不是父親研究的那個專業,對於很多參考文獻的認知度就不可能和父母親相比。有一次,已經懷孕五個月的姜昆武老師躺在床上,為了考證一句話的出處,又記不得到底在哪一章哪一節,就和愛人翻了一夜的書!姜昆武老師告訴記者,僅姜老先生的《楚辭通故》就有180萬字,自己看一遍需要一年,而校對工作做了四遍,前前後後算起來足足要四年。儘管以這樣嚴謹的治學態度來整理老先生的著作,但有些文字,還是沒能考證清楚。在2002年底出版的《姜亮夫全集》,是按照“求全存真”的原則來的。

父親年紀大了后,寫的工作也落在了後輩的身上。有一本作為大學教材的書,就是姜昆武老師根據父親的論著改寫的,寫好以後,讀給父親聽,老先生聽完再改。姜老先生的回憶錄,也是丈夫根據父親的錄音原稿寫成的。姜昆武老師說,在給父親當助手的幾十年中,自己因為接觸得早,主要就是整理文字,查找資料。而丈夫主要是干“重體力活”,做一些比較具體的事情。“比如我會告訴他需要哪方面的資料,要找哪一本書來,他就去找了。”姜昆武老師笑稱愛人在《楚辭》里泡了三十年,退休後為《姜亮夫全集》的出版做了許多工作。

姜昆武老師是1944年出生在昆明的,2歲的時候,住到了上海外婆家。5歲時又回到昆明,9歲再次到了上海、金華等地,而更多的時候住在外婆家。姜老先生1953年到了杭州后,健康狀況已經相當不好了。記者問姜老先生後來為什麼再也沒有回過雲南,是否是眼睛的緣故?姜昆武老師說:“那只是一個原因罷了,他那時候已經一身的病了。因為早年做學問太辛苦,什麼膽囊炎、心臟病都有了,到杭州后養病就養了十多年。每頓飯就只能喝碗粥。特別是後來,一年倒有半年時間住在療養院。”姜昆武老師記得小時候隨母親回上海,先從昆明坐飛機到南寧,再從南寧坐火車到株洲,然後杭州,然後上海,“總共花了多少天我都忘了,只記得一路真是很辛苦,火車上顛來顛去的。這些都不說了,從昆明回昭通,那種路更不是我父親能承受的。”

姜亮夫

醫生和家人的擔心不無道理,姜老一直是一位重感情的人,殷光熹老師曾提到恩師多次“言語哽咽”的事情。姜老曾跟學生們提起過自己一生中最傷懷的三件事情。第一件,是姜老多年來寫的書稿遺失了一部分。《詩騷連綿自考》的第三冊,在文革中遺失了,上面還有王國維先生的批語。最心疼的是一本梁啟超、章太炎、王國維和廖秀平的《四先生合傳》,在文革期間因怕惹禍事,被自己親手燒毀了。事後先生非常後悔,提起來就很難過。第二件事情,是老先生在戰亂年代遺失的書籍資料,姜老說,最可惜抗戰年代放在上海的2000多卷古籍資料,全被日本人的飛機炸毀了。第三件傷懷的事情,姜老每每提起,總叫人感動。老先生是一位非常重感情的人,特別對自己的老師,有著一種難以割捨的情誼。殷老師說,姜老經常在學生面前談到自己的老師,上課也好,閑聊也好,講著講著就會提到自己的恩師。姜老說對他影響較大的老師是:林山腴、龔向農、王國維、梁啟超、章太炎、陳寅恪、趙元任幾位大師,他們對自己的愛護和栽培,永世不敢忘。特別是王國維和章太炎的教導關愛,每每提起,姜老總是聲音哽咽。

1979年,年逾古稀的姜老接到了教育部發給他的一個函,委託老先生辦一個“楚辭進修班”。班裡的生源來自全國範圍內、重點大學里講師以上的中青年教師骨幹。在12個名額的招生過程中,姜老“徇私”招了三個雲南學員。他說:“我是雲南人,要多為家鄉培養人才。”在接到通知后,姜老激動得幾天睡不著覺,他說:“教育部給我這麼個重託,經過十年動亂,全國有水平的關於楚辭方面的師資力量更少了,楚辭教育水平下降了,為了國家的文化教育,我活著一天就要做一天的貢獻。這是一個非常重要的任務,也許是我最大的一次耕耘。”便打起精神,制定計劃,準備參考書,擬定教學大綱,用全力完成這一任務。

1979年9月,12個從全國各地重點大學里抽調的學員來到了杭州大學。

楚辭進修班的課程是這樣安排的,每周有一個上午在教室里上課,一個下午,就到老先生家的客廳。老先生講課,從來不帶講稿,每到上課,學員的錄音機就擺滿了講台。姜老講課還有個習慣,他喜歡閉著眼睛講,思路異常清晰,頭頭是道,一副超脫自然的樣子。

每講完一課,老先生會問:“聽懂沒有啊?”然後開出一串參考書目,要學員下去自學。老先生的參考書目有必讀和選讀兩種,他要求學生在必讀書中選擇一本精讀細讀,然後寫出論文或者學術報告,給老先生過目,他仔細看過後會給出意見。他說:“搞學問么,人人都可以搞,我建議你們要發揮自己的優勢。才氣大的人,可以從文學方面發展;才氣一般的人,可以從訓詁、義理方面發展。取長補短,學有所成。”傳為佳話的師生情誼 先生住在校外,到學校上課要經過一段坑坑窪窪的路,很不好走,特別是到了江南梅雨季節,更是泥濘不堪。為了方便姜老到校上課,杭州大學決定每周先生來校上課時,派一輛專車接送,同時進修班的學員也要安排兩個到家裡攙扶先生。有一天,兩個接先生的學員到了,校車卻久不見來,眼看上課時間快到了,屋外又下起了傾盆大雨。先生執意要冒雨前去上課,一路上,兩個學生撐著傘,攙扶著先生高一腳低一腳往學校趕。當三人冒著風雨來到課堂上時,所有人感動得熱淚盈眶。

姜亮夫

到了1980年7月,進修班圓滿完成了學業,結業時間快到了,大家還是沒有商量好向姜老表達微薄謝意的方式或者禮物,先生卻提前派家人來通知同學們到杭州一個非常有名的酒樓赴宴,“那個酒樓的名字我記不得了,但在當時可是杭州數一數二的地方。先生真是最重師生感情了。”回憶起往事,殷老師無限感慨。哪天吃飯師母並不知道,由女婿陪同,因為按先生的健康狀況,她是不準老先生出門參加宴席的。晚宴非常豐盛,大家頻頻舉杯敬酒,先生端坐中間,異常高興,鼓勵同學們回家后要努力工作。姜老曾在課堂上說:“我這一生結了兩個大瓜:一個就是《楚辭通故》;一個就是辦了你們這個楚辭班。”殷老師給記者看了師母送的一幅山水畫,還有恩師裱好後送給自己的一幅書法。這四行詩是摘引楚辭詩句書寫的,字裡行間流露出殷殷關切和對自己學生的成才厚望。

姜亮夫的學術視野極為宏遠,研究範圍極為廣闊,李學勤先生就此有“寬無涯涘”的評價。據《姜亮夫全集》前言所舉,有楚辭學、敦煌學、語言學、歷史學四大方面,“而在這些方面他都有為學人所必讀的重要著作,其貢獻之大,乃世人共見”(李學勤:《姜亮夫全集序》)。而據姜亮夫先生自己說,史學是他創立學術功業的長期實踐的一個“中心”。在《史學論文集序》中,可以看到他這樣的話:“我一生治學至雜,但也有個不太明顯的中心——古史,往往被楚辭、漢語、敦煌、文學等沖淡,而史學的問題自‘五四'以後,非常龐雜,學說紛起,新材料也時時發現,我在這潮流中,追逐不已,為許多科學性強的學說所震撼。”於是,“下決心走樸學道路,與史學正式接觸。曾發願注《後漢書》,但王先生昆明湖之痛第一想到屈原,所以廿八歲寫成《屈原賦校注》,從此對古史接觸多了,於是才擴大為古史學的研究。”他還寫道:“總的說來,治史是我的治學目的”,“志趣所在,主於古史與近世史”。姜亮夫先生在《楚辭通故·自敘》中又說道:“要之以語言及歷史為中心,此餘數十年根株所在”。

對於列於《姜亮夫全集》中第一種專著的《楚辭通故》,姜亮夫先生曾經說:“全書似當以辯證唯物主義為歸趣。然予於馬列新說不練達,無真知,若徒衣被華采,而運不中程,則對學術為偽妄,為不忠實,以媚世冒不誠之罪辜。余鈍根人也,性躁而疏,亦頗知其率直淺露,勿事於侜張,其有未達,願學焉而已。”“辯證唯物主義非強學不可知。余學之不專,敢以真誠為言,雖愚暗莫能通達,浪費精力時間,乃至紙筆、物質,不能不深自檢束者矣!”(1卷第2頁,第5頁)這是1976年秋天那個特殊的年代里留下的文字,由此可以察見學者深心的“真誠”和“率直”。那麼,在這裡,姜亮夫先生所謂“運不中程”的“程”,指的是什麼呢?

“程”在這裡,應當是指學術的法度、程式、規範、原則。

《孟子·離婁上》開篇就寫道:“孟子曰:‘離婁之明,公輸子之巧,不以規矩,不能成方員。'”按照漢代學者趙岐的解釋,“離婁,古之明目者。”“公輸子魯班,魯之巧人也。”“雖天下至巧,亦猶需規矩也。”孟子接著又說:“聖人既竭目力焉,繼之以規矩準繩,以為方員平直,不可勝用也。”“規矩,方員之至也。”以“目力”和“規矩”的結合,則可以不窮其用。孟子以工匠技術為喻言政治文化,《孟子·告子上》又記錄了他的名言:“大匠誨人,必以規矩;學者亦必以規矩。”趙岐註:“大匠,攻木之工。規,所以為圓也。矩,所以為方也。誨,教也。教人必以規矩。學者以仁義為法式,亦猶大匠以規矩者也。”孟子在這裡所講述的道理,是直接的政治範疇的王道主義或者道德範疇的“仁義”精神的宣傳,然而從學術層面來理解,或許也可以借用以強調學術“法式”或者學術的“程”的作用。顧炎武在《日知錄》卷一六《試文格式》中就有這樣的論說:“孟子曰:‘大匠誨人,必以規矩。'今之為時文者,豈必裂規偭矩矣乎?”我們面對現在的社會文化形勢,其實同樣也可以看到“今之為時文者”中頗多“明目者”和“巧人”“裂規偭矩”的行為,即對於學術原則和學術規範的破壞和違背。

姜亮夫著作

在關於《楚辭通故》一書總體學術宗旨的陳述中,姜亮夫先生有“以實證定結論,無證不斷”的說法。對於這一原則,姜亮夫先生以為“似頗合科學律令,與辯證唯物主義相表裡者”。這種科學風格在空疏之風有所上揚,學術泡沫充溢書市,“徒衣被華采,而運不中程”者大有人在的今天,應當有益於指正學術途徑,凈化學術氣氛。姜亮夫先生在《楚辭通故·自敘》中說,他生賓士學,在於“以語言、歷史相關合,求所以為國宣教,為青年作導遊”。如果有一些青年學子能夠有心繼承這種實學傳統,發揚這種實學精神,則可以不愧對老一代學者的苦心。那麼,我們也許還可以借用孟子的話來形容這種科學的學術風格的傳遞:“大匠誨人,必以規矩;學者亦必以規矩。”

我們強調“以實證定結論,無證不斷”的實學傳統的科學意義,並不是否定博採和創新。就姜亮夫先生的學術實踐而言,是始終重視學術視野的擴展和學術方法的更新的。他所謂“五四”以後史學“學說紛起,新材料也時時發現”,自己曾經“在這潮流中,追逐不已,為許多科學性強的學說所震撼”的回憶,就是證明。李學勤先生總結說,“姜亮夫先生於三十年代廣讀馬克思、恩格斯及摩爾根、穆勒利爾、梭羅金、塗爾干等人的著作,並於1935年赴歐洲,於巴黎大學進修考古學。他與馬伯樂、伯希和、戴密微、葉慈、翟理斯等英法漢學家結識,且在法京國民圖書館應王重民先生之邀,檢閱敦煌卷子,多有收穫,足見他的學術,絕非閉門墨守者可比”(《姜亮夫全集序》)。姜亮夫先生自己也曾經說,他的古史研究,注意利用“我們考古工作大發達”的有利條件,成果中也“有些文化人類學的蹤影”,他甚至主張“把自然科學許多說素尤其是材料引入人文科學,來對文史作一些具體分析”,這些都是傳統史家無可比擬的。姜亮夫先生對考古文物的重視,特別值得史學工作者關注。他曾經說,當年前往歐洲,“本意想學考古學”,“我看了巴黎的四十多個美術博物館,倫敦的大不列顛博物館,加深了我如何用科學方法研究古籍的想法”,他甚至曾經準備“跟著到希臘、埃及去考古發掘”。姜亮夫先生在古史研究中,也注目“民俗史的舞台”,重視對“由禮俗轉化為民俗”以及相反“借民俗可知禮俗的根源”等社會文化現象的考察。他回顧自己學術生涯時,所謂“餘一生無他業,日與故紙堆為侶”,然而“生賓士學方法,亦多所變革”的總結,應當說是符合事實的。正如姜亮夫先生自己所說,在追求“銖兩悉備,確切深透”的基礎上,“為新方法(綜合)、新課題而努力,是余之願也”。一方面求實,一方面求新,正是姜亮夫先生學術工作的原則。

姜亮夫先生以治楚辭學和敦煌學知名,然而對於秦漢史研究亦多有令專門治秦漢史者驚異的成就。

姜亮夫先生自己曾經說:“秦代史中,我只寫過一小本《石鼓文小考》及一篇《詛楚文考》,《詛楚》已入《楚辭學論文集》一書之中,《石鼓文小考》後來散入《讀書朴識》中去了。”這兩種成果,嚴格說來,應當說是“秦史”研究,而非“秦代史”研究的收穫。姜亮夫先生這裡的“秦代史”一語,體現出將秦史研究前溯到春秋戰國時期的秦國史的思路,在他的學術意識中大概早已形成。

有關兩漢社會政治學術文化等方面的論著,姜亮夫先生說:“即以‘《史》、《漢》優劣'一個小題而論,我同金鶴望先生有過討論,因搜集一下過去的討論,即得文至卅多篇,而一切分別專科,如《地理志》、《河渠書》、《藝文》、《食貨》等研究的論文也實在不少。我有過一本《讀書朴識》,《史》、《漢》的摘記為多,但都是語言文字考證為主,我已收入《商舊錄》中。”《桓譚疑年的討論》則收入《史學論文集》“還有《國策論》上下兩篇,主要是說西漢以‘孝'治國,加深了中國家庭的牢固性,東漢末以義氣相尚,一方面成英雄割據,一方面也成為義氣相尚的民風,乃至於後世江湖義俠之所由,……”。

對於也可以歸入漢史研究成果的一篇早期文稿《曹子建與洛神賦》,姜亮夫先生有語極誠懇的回憶。他寫道:“……殘存一篇《曹子建與洛神賦》,金先生說‘思路奇古,未必服人之心',不知何人說與季剛黃先生知道,他見我時說:‘你學胡適格式,他以類書為文,你連類書都未翻過。……'這是我一生受嚴師最大的一次教誨,從此以後,不依靠類書,也知道了類書對做學問的限度。不知為何,近年來一位河南大學的同學把原稿送還我,我第一次重見此文,近來想想‘嚴師為難',決定連這稿也燒掉,以求心之所安。”學術大師面對傳統實學“格式”和“嚴師”“教誨”毅然焚稿以求心安的故事,可以看作學術史的珍聞,作為後生學子,讀來不能不深為感動。

瀏覽《姜亮夫全集》,我們得知,《漢書》研究也曾經為姜亮夫先生所關注。《古史論文集》收入《漢書札林》,有關於《漢書》6篇的札記14條。題下有姜亮夫先生說明:“此余《讀書札林》中之殘留,全書凡4萬餘條,在抗戰中曾應昆明師範主編之《文史周刊》之求,全稿予之。余遂來去蘇、滬間一年後乃歸,則知為一族間人所據。雲南解放后又見毀。此《漢書》筆記數十條,則錄在《漢書》之眉者也。遭“文革”之劫,《漢書》失所在,不意女兒昆武為錄者尚存,甚是珍惜,其實其不中程者尚居半數,以其灰燼不忍棄,遂全錄入雲”。作為世紀學者,姜亮夫先生生活和工作的大背景,是“百年間風雲變幻,中國的學術進程也是一波三折,路轉峰迴”(李學勤:《姜亮夫全集序》)。我們不知道已經毀失的姜亮夫《讀書札林》“全書凡4萬餘條”中有多少是“前四史”的筆記,是不是同樣“《史》、《漢》的摘記為多”,在感嘆世勢震蕩的同時,自然也深深惋惜其中可能多有秦漢史研究心得的佚亡。而“其實其不中程者尚居半數”的自謙之語,對照姜亮夫先生“我們現在學術上的情形,自吹自打,靦不為怪的情形,如此其多,已大可怪”的批評。也可以引發我們深思。至於所謂“不中程”,是十分謙遜的說法。“程”,在這裡,仍然可以理解為實學的法度和規範,即我們在前面說到的學術的“大匠”“規矩”。

《中國聲韻學》上海 世界書局 民國22 [1933]

《敦煌 偉大的文化寶藏》上海古典文學出版社 1956

《陸平原年譜》上海 古典文學出版社 1957

《屈原賦校注》人民文學出版社 1957

《張華年譜》上海 古典文學出版社 1957

《歷代人物年裡碑傳綜表》中華書局 1959

《晉陸平原先生機年譜》台北 台灣商務印書館 民國67[1978]

《楚辭今繹講錄》北京出版社 1981

《古文字學》杭州 浙江人民出版社 1984

《楚辭學論文集》上海古籍出版社 1984

《敦煌學概論》中華書局 1985

《莫高窟年表》上海古籍出版社 1985

《楚辭通故》濟南 齊魯書社 1985

《敦煌學論文集》上海古籍出版社 1987

《敦煌碎金》,陶秋英纂輯,姜亮夫校讀,杭州 浙江古籍出版社 1992

《楚辭書目五種》上海古籍出版社 1993

《古史學論文集》上海古籍出版社 1996

《姜亮夫文錄》昆明 雲南人民出版社 1999

《屈原賦今譯》昆明 雲南人民出版社 1999

《文學概論講述》昆明 雲南人民出版社 2000

1940年,姜亮夫應邀到雲南大學文法學院和西南聯大昆明師範學院任教。在雲大任教期間,姜亮夫主要開設《尚書·堯典新證》、《古文字學》和《文學概論》等課程。其中《古文字學》課以甲骨文釋詞為主,先生積極耐心地指導學生將甲骨文、金文、籀文、小篆分列排列,從字詞形體異同,考察研究其源流演變。他以自己豐富的教學科研經驗和淵博求實的知識深深地影響著學生,激發了學生學習鑽研的興趣。

1942年3月,熊慶來校長聘姜亮夫為文法學院院長。他積極投入到文法學院行政管理工作中去,並協助熊慶來校長推進雲大的教學改革工作。他在文法學院採取了如下措施:(一)規定教師講課,主講教師主要是教授、副教授、講師,助教只是幫助或協助教授批改作業。教授、副教授課堂主要講授其研究心得和成果;(二)嚴格學院考試,提高學生素質;(三)開辦講座,培養和活躍學院的研究風氣。上述諸措施實施后,取得了明顯效果,得到熊慶來校長的贊肯,並在全校範圍內推廣,大大提高了文法學院乃至雲大在國內外的學術知名度。

姜亮夫除教學和行政管理工作外,還抽時間進行自己心愛的學術研究。他與文史系主任方國瑜通力合作,組建了雲南大學西南文化研究室,並出版了《文字朴識》一書,對西南文化的發掘整理作出了貢獻。另一方面,積極參與中國科學社社友會、中國天文學會等當時中國8個科學團體學術聯合年會在雲大舉行的籌備工作,並任籌備委員。1942年7月,當時雲南省主席龍雲為提倡學術,促進科學教育事業,指令興文、勸業兩銀行撥款項20萬元補助雲南大學,其中以10萬元設立龍氏學術講座。他在致聘開設的《敦煌經籍校錄》系列講座中,把自己在歐洲研究考古的方法和語言音韻學研究方法介紹到雲南大學,開闊了雲大師生的視野,增強了學術氛圍。

姜亮夫還積極參加各種民主政治活動:參加雲南大學憲政研究會;西南聯大與文藝壁報社在至公堂舉行紀念魯迅逝世8周年晚會,姜亮夫即席發表了精彩的學術演講。1945年1月28日,姜亮夫在《雲南日報》發表《“一·二八所得到的》文章,深刻揭露了日本侵略者從光緒五年侵佔琉球以來近70年包括鯨吞東三省的種種罪行及其使用的種種卑劣伎倆,要國人時刻警惕日本侵略者使用“以華治華”破壞國人團結以達到其侵略目的的陰謀詭計。在當時起到了鼓舞民眾,爭取抗戰勝利的巨大作用。

抗戰勝利后,姜亮夫經顧頡剛介紹到浙江英士大學任文理學院院長。

1948年初,姜亮夫重回昆明師範學院和雲南大學任教授,主要著成《屈原賦校注》(7卷)和《屈原賦今譯》初稿。這兩本巨著后三稿修正,1987年北京出版社再次出版,日本、香港、台灣皆有翻印本,且被多所大學指定為本科生、碩士生必讀參考指導教材。1949年4月,姜亮夫被前省主席盧漢任命為雲南省教育廳長。9月9日,盧漢發動“九·九整肅”,姜亮夫為“雲南大學整理委員會”整肅委員,10月兼任雲南大學校長。12月9日雲南和平起義,又被推任為雲南臨時軍政委員會文教處處長,主要負責維持雲南當時的教育秩序和對舊教育的接管、改造工作。1949年12月25日,雲南大學陸續恢復工作,大多數師生員工積極參加了“保衛昆明”的有關活動。姜亮夫到雲大接見“五聯會”(教授會、講師助教會、職員聯合會、工警聯誼會、學生系級代表聯合會)代表,授意雲南大學在過渡時期由“五聯會”負責維護校務工作,並提出具體意見,希望雲大能儘早儘快恢復學校秩序和開展正常教學科研工作。不久后在姜亮夫指導下雲南大學成立了以秦瓚為主任的臨時校務執行委員會,負責過渡期間雲南大學的一切事務。

從1950年3月起,雲南大學邁入了建設社會主義新型大學的嶄新時期,這與他在當時所負責的雲南省臨時軍政委員會文教處的工作是密不可分的。同時它自身也得到了改造和鍛煉,從此走上了人民學者的光輝道路。