共找到2條詞條名為鄧拓的結果 展開

- 曾任中共北京市委書記處書記

- 鄧拓等人筆名

鄧拓

曾任中共北京市委書記處書記

鄧拓(1912年~1966年5月18日),乳名旭初,原名鄧子健,筆名叫馬南邨(不宜簡化為馬南村)、鄧雲特(註:另有一說為鄧殷洲)、於遂安、卜無忌等,福建閩縣(今福州市區)竹嶼人,家住道山路第一山房,無產階級革命戰士,當代有名的新聞工作者、政論家、歷史學家、詩人和雜文家,書畫收藏家。同時是中國共產黨第八次全國代表大會代表、中國人民政治協商會議第一屆全體會議代表,第一、二、三屆全國人民代表大會代表,中華全國新聞工作者協會主席。

鄧拓從小酷愛文學藝術,18歲參加了左翼社會科學家聯盟。同年加入中國共產黨。歷任中共晉察冀中央局宣傳部副部長、《晉察冀日報》社社長兼總編輯、新華社晉察冀分社社長等職。新中國建立后,歷任《人民日報》社社長兼總編輯、全國新聞工作者協會主席、中共北京市委書記處書記、中共中央華北局書記處候補書記等職,並主編理論刊物《前線》。

1966年5月18日,鄧拓自盡。

人物關係

1926年,鄧拓就讀於福建省立第一高級中學。

鄧拓中年照

1929年,考入上海光華大學社會經濟系。

1930年冬,加入中國左翼社會科學家聯盟,參加中國共產黨。

1931年秋,轉學到上海法政學院,曾任社會科學家聯盟和上海反帝大同盟區黨團書記,中共法南區委宣傳幹事、宣傳部長和南市區工委書記等職。

1932年,參加上海紀念“廣州暴動”五周年遊行時被捕,翌年秋,保釋出獄。

1933年冬,參加“福建事變”,在“人民革命政府”文化委員會、外交部任職。“閩變”失敗,逃到上海,轉入河南大學社會經濟系續學。

1934年畢業於河南大學。

1937年6月,出版專著《中國救荒史》。同年夏天,再次被捕。“七七”事變后,獲釋。9月,進入五台山抗日根據地。先後任晉察冀中央局宣傳部副部長、晉察冀日報社社長兼總編輯、新華社晉察冀分社社長、晉察冀文聯主席、中共中央政策研究室經濟組組長等職。鄧拓率領新聞隊伍,轉戰太行山,既是總編輯,也是指揮員。

抗日戰爭爆發后,1937年赴晉察冀邊區任《抗戰報》社長兼主編,擔任《晉察冀日報》總編輯、社長。後任新華通訊社晉察冀總分社社長等職。

1948年6月與晉冀魯豫《人民日報》合併創辦新的“大黨報”《人民日報》后,鄧拓調任華北局政策研究室主任。

1948年10月起轉任中央政策研究室經濟組組長,當時中央政治局委員、中組部部長彭真兼任這個新成立的政策研究室主任。

在紀念中國共產黨成立二十一周年時,鄧拓為《晉察冀日報》撰寫討論《紀念七一,全黨學習和掌握毛澤東主義》,是中國共產黨歷史上最早系統論述毛澤東思想的論著之一。同年3月,與丁一嵐結婚。

民國33年(1944年)5月,主持編輯出版5卷本《毛澤東選集》(晉察冀版),是中國革命出版史上第一部《毛澤東選集》。北平和平解放后,鄧拓任中共北京市委政策研究室主任、宣傳部長。

1945年主持編印《毛澤東選集》。

中華人民共和國建立后,任《人民日報》總編輯、社長。

1949年秋,任人民日報社社長兼總編輯。同年冬,受聘為北京大學法學院兼職教授。

1955年,當選為中國科學院哲學社會科學學部委員。

1958年調任北京市委文教書記兼《前線》雜誌主編,中華全國新聞工作者協會主席。

1959年,兼任中國歷史博物館建館領導小組組長,出版《論中國歷史的幾個問題》

1960年其兼任華北局書記處候補書記,並主編《前線主編理論刊物《前線》,調離人民日報社,任中共北京市委書記處書記,分管思想文化戰線工作。

60年代初,鄧拓應《北京晚報》之約,撰寫《燕山夜話》專欄雜文。不久,與吳晗、廖沫沙合作在《前線》雜誌撰寫《三家村札記》雜文。“文化大革命”開始,被打成所謂“三家村集團”,身心受到極大摧殘。1966年5月18日含冤去世。1979年2月,平反昭雪,恢複名譽。鄧拓追悼會1979年9月5日下午在北京八寶山革命公墓禮堂隆重舉行。著有《鄧拓散文》、《鄧拓文集》、《鄧拓詩詞選》等行世。1994年,福州鄧拓故居修復,建成“鄧拓紀念館”。

1961年3月,開始以“馬南邨(cūn)”為筆名在北京晚報副刊《五色土》開設《燕山夜話》專欄,共發稿153篇,受到讀者喜歡。他的雜文愛憎分明、切中時弊而又短小精悍、妙趣橫生、富有寓意,一時全國許多報紙、雜誌爭相仿效,開設了類似的雜文專欄,為當時“百花齊放、百家爭鳴”的文苑增添了生氣。

文化大革命中與吳晗、廖沫沙一起被誣為“三家村”成員;1966年5月18日,他含冤而死。

1966年5月18日,鄧拓含冤自盡。

1979年2月,“三家村”的冤案被徹底平反昭雪,鄧拓同志恢復了名譽;9月5日,在北京八寶山革命公墓禮堂舉行了鄧拓同志追悼會。

鄧拓有兩個女兒,分別是鄧小虹與鄧小嵐。

《晉察冀日報》社是報社,又是出版社,還兼新華書店,它出版的大量書刊中,馬列主義的書佔有很大比重。除翻印延安解放社出版的馬列著作外,還出版了普及讀物,如《通俗大眾哲學叢書》、《通俗社會科學叢書》,其中包括《馬列主義初步》《共產黨與共產主義》《政治經濟學初步》《社會發展簡史》《辯證唯物論與歷史唯物論》。

周明回憶,1942年他在《晉察冀日報》社編輯部資料室工作的時候,鄧拓打過招呼,凡是延安和其他抗日根據地出版的毛澤東同志的著作和研究毛澤東同志著作的書,都要送給他一份。鄧拓同志還十分注意搜集毛澤東同志的詩詞和手跡,像《新民主主義論》的複寫稿,排印以後,他就把稿子要去珍藏起來。1946年畫家尹瘦石來到張家口,展示了毛澤東同志給柳亞子先生的信和《沁園春》手稿,他就立即制了版,收藏起來。1948年4月,毛澤東、周恩來、任弼時來到阜平縣城南庄,劉少奇、朱德、徐老、吳老也從平山來了,陳毅也從華東來了,政治局曾在這裡開過一次會,這時,毛澤東同志把他《在晉綏幹部會議上的講話》交給《晉察冀日報》發表,打出清樣后,毛澤東同志校對了一遍,做了些修改,要求再打一次清樣,他又校對了一遍,又做了一次修改。新華社是根據毛澤東同志最後校對的清樣,向全國發播的。鄧拓同志把報社的兩份清樣都珍藏起來。黨中央1948年發布的“五一”節口號,是在阜平縣城南庄發出的。這個口號的第五條“各民主黨派、各人民團體、社會賢達迅速召開政治協商會議,討論並實現召集人民代表大會,成立民主聯合政府”,這是毛澤東同志親筆寫在原稿上的,鄧拓珍惜這份手稿,囑咐排完后立即把手稿交給他。抗戰時期,能夠讀到“紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑”等毛主席詩詞,能讀到惲代英的“浪跡江湖憶舊遊,故人生死各千秋”等詩句,都是從鄧拓那裡抄來的。

金肇野回憶,1965年夏他到北京鄧拓家中,在案頭牆上,懸掛著一幅毛主席手書《琵琶行》,不僅他從未看到過,也是他見過的毛主席書法中(包括複製品在內)寫得最好的作品。他驚喜地仔細觀看、欣賞這幅龍騰虎躍的筆法。鄧拓歪著頭看著,甜蜜地笑著。他也是最喜愛主席這幀未公佈於世的作品。

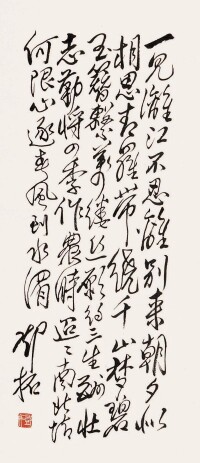

鄧拓詩書作品1

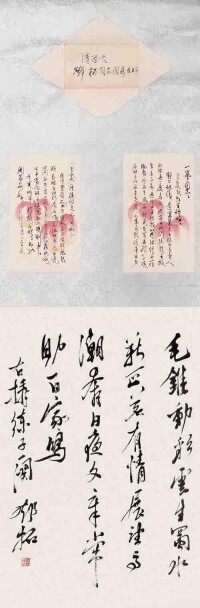

鄧拓詩書作品2

鄧拓作品及傳記

竹(題畫詩)階前老老蒼蒼竹,卻喜長年衍萬竿,最是虛心留勁節,久經風雨不知寒。

| 名稱 | 時間 | 體裁 | 出版社 |

|---|---|---|---|

| 《中國救荒史》 | 1937年 | 史論 | 商務印書館 |

| 《論中國歷史的幾個問題》 | 1959年 | 史論 | 三聯書店 |

| 《燕山夜話》 | 1963年 | 雜文集 | 北京出版社 |

| 《三家村札記》(與吳晗、廖沫沙合著) | 1979年 | 雜文集 | 人民文學出版社 |

| 《鄧拓詩詞選》 | 1979年 | 詩詞選集 | 人民文學出版社 |

| 《鄧拓散文》 | 1980年 | 散文集 | 人民日報出版社 |

| 《鄧拓詩文選》 | 1986年 | 詩文選集 | 人民日報出版社 |

| 《鄧拓文集》(1—4卷) | 1986年 | 文集 | 北京出版社 |

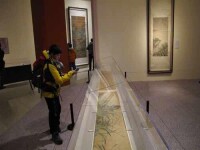

2012年01月16日,由文化部主辦的鄧拓捐贈中國古代繪畫珍品特展在中國美術館開幕。展出的140餘件繪畫珍品是鄧拓捐贈作品入藏中國美術館后的第一次全數展出。

藏品展出

1964年,鄧拓將個人珍藏中國古代繪畫作品140餘件(套)無償捐贈給國家,其中有蘇東坡的《瀟湘竹石圖卷》、沈周的《萱草葵花圖卷》、唐寅的《湖山一覽圖》、呂紀的《牡丹錦雞圖》、仇英的《采芝圖》等。這批捐贈品多屬國之瑰寶,備受美術界和文物鑒藏界關注。其中,《瀟湘竹石圖》為國內蘇軾作品孤本。此外,展覽還展出了部分鄧拓的書法作品,觀眾由此可領略鄧拓在書法領域的造詣。為滿足廣大觀眾參觀,本次展覽展期跨度長達84天。

走進三層展廳,首先映入眼帘的是鄧拓書寫的毛主席《滿江紅》詩句,“四海翻騰雲水怒,五洲震蕩風雷激。要掃除一切害人蟲,全無敵。”東側展板上的娟秀文字詳細記錄著鄧拓生平,“他以生命維護革命者的尊嚴”的字句讓不少參觀者駐足默念。

依據展品創作年代和畫風畫派,三層、五層兩展廳又細分為“宋元遺珍”、“明畫攬勝”、“吳門群體”、“清代諸家”、“八大·石濤”、“江南新風”六塊區域。每塊區域還專門設立了介紹欄,寥寥百餘字便概括出其特性、風骨。

馬南邨是鄧拓的筆名,馬南邨取馬蘭村的諧音,馬蘭村位於河北省阜平縣城南庄鎮,是太行深處一座小村莊,在河北省地圖上都找不到。但這裡是原《晉察冀日報》根據地,第一部《毛澤東選集》誕生的地方。鄧拓以馬南邨為筆名,以志不忘那段歲月。

鄧拓(左)和妻子丁一嵐

1942年春天,當他們再次相遇到滹沱河邊時,約定了終身。丁一嵐在回憶錄中寫道:“我們漫步在滹沱河畔,漫天風沙代替了清風明月,習慣了的戰鬥生活,倒增添了幾分豪情,我們終於約定了終身。”鄧拓以《心盟》為題借詩記情:“滹沱河畔定心盟,卷地風沙四野鳴,如此年時如此地,人間長此記深情。”

1942年3月7日,鄧拓與丁一嵐以平山南滾龍溝一間農家小屋為洞房,結為夫妻。結婚那天200多人為這對新人祝賀,整個十多里長的滾龍溝洋溢著歡快的氣氛。儘管當時正處在敵情緊張的時期,但革命的浪漫情懷並沒因此而改變。這對革命伴侶在太行山的山坳里度過了抗戰時期最艱苦的時期,同時也是他們一生最美好、最難忘的時光。

20世紀50年代,鄧拓接見緬甸新聞代表團

鄧拓接到任務后,主持了編選和出版工作,並寫了《編者的話》。這部《毛選》在版權頁上載明:晉察冀日報社編印,晉察冀新華書店發行,定價300元(邊幣),1944年5月初版。全書共800多頁,約50萬字,選收了29篇文章,主要是抗戰開始後到1944年6月期間的論著(為什麼1944年5月初版的書中有6月份的文章,這是有原因的,下面有說明),也收錄了《湖南農民運動考察報告》、《紅四軍黨第九次代表大會決議案》,以及抗戰爆發前夕在延安召開的中共全國代表會議上的報告和結論。全書按內容分編為五卷:第一卷包括5篇著作,為國家與革命問題的論著;第二卷11篇,為統一戰線問題的論著;第三卷3篇,為戰爭與軍事問題的論著;第四卷3篇,為財政經濟問題的論著;第五卷7篇,為黨的建設問題的論著。這是中國出版的第一部《毛澤東選集》,其後大連和渤海、東北等解放區的《毛澤東選集》以及近年日本出版的《毛澤東選集》都是根據它編輯的。

鄧拓撰寫的“編者的話”,使用了“毛澤東思想”這一科學的概念,滿腔熱情地闡述了毛澤東思想,高度評價了毛澤東同志在中國革命史上的偉大作用。說明毛澤東思想就是馬列主義原理與中國革命相結合的中國共產黨的思想。指出毛澤東同志真正掌握了科學的馬列主義的原理原則,使之與中國革命實踐密切結合,使馬列主義中國化。毛澤東同志的思想,就是在與黨外各種反革命思想及黨內各種錯誤思想做鬥爭中,生長、發展和成熟起來的。鄧拓在“編者的話”中鮮明地指出:“過去革命鬥爭的經驗教訓了我們,要保證中國革命的勝利,全黨同志必須徹底地團結在毛澤東思想之下。”

《毛選》第五卷第一篇,原來選的是《論新階段》全文,后只選入《中國共產黨在民族革命戰爭中的地位》這一部分,是中央宣傳委員會的意見(當時的中央宣委會書記是毛澤東、副書記是王稼祥)。鄧拓本來想多選幾篇,像《中國革命戰爭的戰略問題》,是馬克思主義的軍事著作,可惜因為當時尚未公開發表,故沒有選入選集。《毛選》的版權頁上,標明的版權時間是1944年5月,實際上5月是發稿付排時間。在付排前,6月份報上又發表了毛澤東《同中外記者團的談話》,臨時補了進去。但版權頁未及時作相應的改動,致使有時間上前後不一致的矛盾。

《晉察冀日報》社的職工們,在鄧拓領導下,以高度的革命熱情,在戰爭環境中,短短的幾個月中高質量地印裝成書,實在不易。當出版《毛選》時,正值1943年秋冬3個月的大“掃蕩”之後,物資奇缺,印刷設備陳舊。在反“掃蕩”中繳獲的敵人的一個文件說,“《晉察冀日報》已永遠和晉察冀人民絕緣了”等一類的詞句。在慶祝反“掃蕩”勝利和報社成立六周年的大會上,中共中央晉察冀分局的劉瀾濤同志說:我們《晉察冀日報》始終未停,一直為廣大人民服務,為人民所擁護,不但印報,還出版書籍。這就是我們的勝利。

擔任排印《毛澤東選集》的報社二廠(印書廠),住在太行山麓的阜平縣馬蘭村附近小庄坡山村,這個村只有十幾戶人家。地處深山,交通不便,敵寇又燒殺搶掠,物資、糧食供應都很困難。就在這個小小的山村,《選集》5月開排,7月出書,9月出齊五卷,全部印刷完畢,送到讀者手中,僅用半年時間。

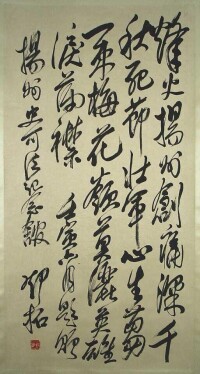

書法作品

為了出精裝本,鄧拓和《晉察冀畫報》社沙飛商議,由畫報社制毛澤東像的銅版,這個問題解決了,可是燙金怎麼辦呢?小廠哪有燙金機。鄧拓叫二廠再發動群眾,想辦法。群眾發動起來,辦法終於找到了。裝訂股長崔振南提出用手搬機代替燙金機,在手搬機下生木炭火,把轉盤烤熱,這樣燙出金光閃閃的《毛澤東選集》五個大字的精裝合訂本。為此,中共中央晉察冀分局寫信嘉獎報社印刷二廠。

聶榮臻在《回憶錄》中稱讚說:“鄧拓同志在抗戰後期還編纂了《毛澤東選集》,這是全國第一本系統編選毛澤東同志著作的選讀本,為傳播毛澤東思想做出了貢獻。”這部《毛澤東選集》是“第一個系統的版本”,“一個流傳最早、最廣泛的版本”。(見龔育之《關於〈毛澤東選集〉的版本等問題同施拉姆教授的談話》)後來,在這個版本的基礎上,又進行了兩次增訂再版。

1965年11月10日,上海《文匯報》發表姚文元的《評新編歷史劇“海瑞罷官”》。文章的出籠對知識界、政界震動很大,首先衝擊的當然是北京市委。也就是說北京市委必須對這篇文章有個態度,是贊成還是反對,是轉載還是不轉載。

姚文元的文章出來當天,《北京日報》社社長范瑾就給當時市委分管《北京日報》工作的市委書記鄭天翔打電話,請示是否轉載。鄭天翔匆忙看過,就給范瑾打電話,讓她第二天轉載。可是,第二天《北京日報》沒有轉載,鄭天翔給范瑾打電話,范瑾:“鄧拓同志不贊成登,他說不能輕易登,等請示彭真同志再說。”彭真不在北京。鄧拓當時主持意識形態工作,但不分管新聞,而鄭天翔分管《北京日報》,卻不分管意識形態。之所以這樣分工,是因為鄧拓被毛澤東批評為“書生辦報”、“死人辦報”並逐出了《人民日報》之後,市委不讓鄧拓過於為難,就把新聞這一塊摘出來讓鄭天翔管。

鄧拓不同意轉載,自然有他的道理。毛澤東提出來要批吳晗,彭真早就向市委打過招呼。但是,對於市委領導,包括彭真在內對批吳晗至少有這麼三點心理障礙:一是吳晗為人正直,一貫忠於黨、忠於社會主義事業,政治上是靠得住的;二是吳晗是明史專家、教授,但又是來自舊社會的知識分子,從學術的觀點上批判吳晗可以,從政治上全盤否定吳晗不能接受;三是中央過去曾說過:郭沫若、范文瀾、茅盾、翦伯贊、吳晗要保。

姚文元的評《海瑞罷官》的發表,是毛澤東發動“文化大革命”的重大戰略部署。因為拿吳晗開刀是指向“三家村”、指向北京市委和彭真的最好突破口。鄧拓和吳晗都是《三家村札記》專欄作者,抓出吳晗,自然也就抓出鄧拓。在江青、張春橋的日程表上,批判鄧拓和批判吳晗幾乎是在同一時間表上。

從姚文元評《海瑞罷官》發表,即1959年11月10日到1962年1月5日鄧拓被停止工作進行檢查,通共只有三年55天,時間雖然短暫,但鄧拓的所作所為,都是起到力圖把製造十年動亂的序幕關上。不希望朝著瘋狂的、無原則的政治批判方向發展。在這段時間,他發表過演說,組織過寫作組寫學術批判文章,親自出馬寫了“向陽生”的文章。但所有的努力,都只是一步一步被人把矛盾推向激化,都被當作加罪於鄧拓、彭真的口實。

1966年5月8日、5月10日、5月14日、5月16日先後發表了姚文元、戚本禹等誣陷鄧拓的批判文章,揭發鄧拓是所謂“反黨反社會主義頭目”,並且無中生有,血口噴人地聲稱:“鄧拓是什麼狗?現在已經查明,他是一個狗叛徒。”鄧拓當然知道這種誣陷是欲把他置於死地,是為了達到某種政治目的才這樣說的。鄧拓當然也知道,姚文元、戚本禹等這股惡勢力在當時是無法抗拒的。鄧拓在“五·一六通知”通過後的第二天晚上或第三天凌晨,以死來做最後的抗爭。之前,鄧拓給彭真、劉仁和市委們寫了一封長信,此時彭真早已被批判。鄧拓臨死之前給彭真等人寫信,表明了他對彭真和市委的信賴。同時申明自己絕不是“混進黨內,偽裝積極,騙取了黨和人民的信任”的人。並坦然地相信那些構成他“反黨反社會主義”罪名的雜文,到底是“什麼性質”,“一定會搞清楚的”。信的最後他誠摯地寫道:“我的這一顆心,永遠是向著敬愛的黨,向著敬愛的毛主席。”

曾任吳佩孚秘書長的白堅夫,北洋軍閥統治時期在北京風雨樓古玩店買到蘇東坡的兩幅畫:《枯木怪石圖》和《瀟湘竹石圖》。白堅夫早年留學日本,太太是日本人,他把《枯木怪石圖》賣給了日本人。

1961年,由於生活困難,白堅夫決定把《瀟湘竹石圖》也賣掉。他專程到上海,沒有把畫賣出去,又來到北京。找到文化部社會文化事業管理局(國家文物局前身)文物處處長張珩,把《瀟湘竹石圖》拿給張珩看,希望他能給個價錢。但是,某鑒賞家卻認定是贗品。白堅夫一氣之下,捲起畫就走了。

當時瀋陽故宮的楊仁愷在京開會,楊和白堅夫是四川老鄉,聽說白堅夫賣畫遇到周折,就推薦他去找鄧拓。白堅夫說:“只要能找到知音,錢少我也願賣。”鄧拓對書畫不但愛好,而且懂得鑒賞。此前蘇東坡的畫跡,他只見書載,不見畫卷。經過朋友牽線搭橋,白堅夫攜《瀟湘竹石圖》來到鄧家。鄧拓展開畫卷,“雋逸之氣撲面而來,畫面上一片土坡,兩塊怪石,幾叢疏竹,左右煙水雲山,涉天涯際,恰似湘江與湘水相合,遙接洞庭,景色蒼茫,令人心曠神怡。”畫上書有“軾為辛老作”。鄧拓觀看良久,對白堅夫說:“你這幅畫我也不能辨別真偽,但從目前情況來看,這幅畫的珍貴是毋庸置疑的,很有研究價值。我雖然十分喜歡,但是囊中也很羞澀,老先生你看準備要多少錢?”白堅夫說:“這是我的心血,由你保存我就放心了,我遇到了知音。”鄧拓說:“古書記載蘇軾流傳在世的畫跡就只《枯木怪石圖》、《瀟湘竹石圖》兩幅。若能有幸珍藏一幅,乃我的幸事。”雙方同意作價5000元。當時鄧拓雖然有稿費收入,但傾全部存款也湊不足此數。鄧拓當即付了2000元,其餘3000元3天內還清。為湊這筆錢,鄧拓請來榮寶齋的經理和畫師,從個人存畫中挑選出24幅,經畫師作價,湊足了3000元。

樹大招風,鄧拓買畫的事,得罪了一位權威,他指使一名幹部檢舉鄧拓搞文物投機,引起了軒然大波。最後還是一位了解情況的當時的大人物派人查清此事,並由榮寶齋的王大山寫成調查報告,送給劉少奇,才平息了風波。鄧拓事後將此畫和唐伯虎、倪瓚、沈周、文徵明、八大山人等人的作品共154件全部捐獻給了中國美術館。1984年春,國家文物局對《瀟湘竹石圖》進行鑒定,確認鄧拓捐贈的《瀟湘竹石圖》是蘇東坡的真跡。

到底是哪位大人物派人查清此事?文章沒說。

鄧拓故居

2019年3月25日消息,鄧拓祖居成“孤島”將就近遷建,祖居位於福州東二環附近的竹嶼路中央,旁邊還有鄧家驊故居;新址位於旁邊規劃綠地上,兩處建築按原貌修復。

鄧拓故居及紀念館