袞服

古代皇帝及上公的禮服

袞服 gǔnfú,簡稱“袞”,古代皇帝及上公的禮服。與冕冠合稱為“袞冕”,是古代最尊貴的禮服之一。是皇帝在祭天地、宗廟及正旦、冬至、聖節等重大慶典活

robes worn by the emperor;ceremonial dress for royalty∶天子穿的禮服。即卷龍衣。

袞服 gǔnfú簡稱“袞”,古代皇帝及上公的禮服。與冕冠合稱為“袞冕”,是古代最尊貴的禮服之一。是皇帝在祭天地、宗廟及正旦、冬至、聖節等重大慶典活

袞服

明朝在洪武十六年(公元1383年)始定袞冕制度,至洪武二十六年(公元1393年)、永樂三年(公元1405年)時又分別做過補充修改。皇帝十二章,日、月、星辰、山、龍、華蟲六種織於衣,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻綉於裳,十二旒冕。親王上衣繪山、龍、華蟲、火、宗彝5章花紋,下裳綉藻、粉米、黼、黻4章花紋。共9章,九旒冕。

其實親王以下就不能被稱作袞服了,因為親王以下的冕服不綉龍,但明代都稱為袞冕。

世子七章,八旒冕。郡王五章,七旒冕。朝鮮曾獲賜五章袞衣,后建文賜朝鮮以郡王爵服九章袞服,遂為定製。

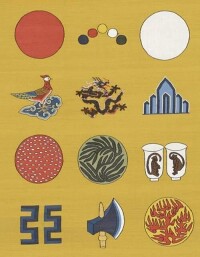

圖案

十二章圖案各有深刻的寓意。據載,十二章圖案起源甚早,早在周朝以前即已成為天子禮服上的裝飾。

十二章紋飾

袞服

日、月、星辰稱為“三光”,取其“照臨”之意。

山,能行雲雨,人所仰望,取其鎮重之意。

龍,變化無方,取其神。

華蟲為雉,文采昭著,取其文。

宗彝,為宗廟祭器,繪虎、蜼二獸,取其祀享之意;又有一種說法認為,宗彝繪虎,是取其嚴猛,繪“蜼”(一種長尾猴),是取其智。遇雨以尾塞鼻是其智。

藻,水草之有文者,取其文,取其潔。

火,取其明,取其炎向上。

粉米,即白米,取其潔白能養人。

黼作為斧形,刃白而銎黑,取其能斷之意;又有一說,按八卦方位,白為西方之色,黑為北方之色,黑白之交(即西北方)為八卦中的乾位,乾為天、為陽,故象徵剛健能斷。

黻形為“亜”,一說認為是古“弗”字,取“拂弼”之意;另一說認為,是兩“己”或兩“弓”相背,取臣民背惡向善之意,亦取君臣離合,去就之理。

這十二間圖案,雖然古人釋意不盡相同,但都具有美化王權的政治意義。

按萬曆《大明會典》所記,明朝皇帝冠服制度中,以袞冕服等級最高。是皇帝祭祀天地、宗廟、社稷、先農,以及正旦、冬至、聖節、冊拜時服用的禮服。其制由冕(冠)、袞(由上衣和下裳兩部分組成,飾有日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章圖案)、大帶、革帶、玉佩、蔽膝、綬、中單相配,構成一套在特定場合服用的禮服。但這只是典制上的規定。事實上,明朝自英宗而後,皇帝服裝中還另有一種袍式的袞服,上面也飾有前述的十二章圖案。這種袞服與《大明會典》、《明史·輿服志》所載袞服制度的不同之處,不僅在於不取上衣下裳之制,而且在服用時不一定戴冕,雖腰圍革帶,卻不系蔽膝、玉佩和綬等其他裝飾物。有關這種袞服的情況,《大明會典》、《明實錄》、《明史》等文獻均失於記載,明清兩代的私人著述亦未言及。然其實例則有兩處可見:一為南薰殿舊藏帝王像。該畫像中,自明英宗始,明朝諸帝的著裝均為此種袞服。一為明定陵的出土文物。定陵出土明神宗朱翊鈞此種袞服共為5件。其中,刺繡品3件,均為紅色底料;緙絲品2件,底色為一紅一黃。袍服式樣、圖案構成均與南薰殿舊藏明朝帝王像相同。

大明皇帝袞服

一、認為這種袍式的禮服“雖有十二章紋,但不是袞冕服。……大抵在常服的基礎上加以十二章等用作為次於袞冕服而高於常服的一種禮服”。

二、認為這是皇帝的常服。

三、認草帶前系蔽膝草帶后系佩綬冕上衣下裳中單大帶《大明寶典》是的袞冕服為是“明英宗改制后的袞服式樣”。

袞服

那麼,這種袍式的袞服在明朝皇帝的冠服制度中屬於什麼性質的禮服,它的服用場合是什麼,它與《會典》所規定的上衣下裳式的袞服又是什麼關係呢?

一、上述這種袍式的袞服是與《會典》所載上衣下裳式的袞服并行的,可在祭祀天地、皇帝登極等盛大典儀場合服用,替代上衣下裳式袞服的,與上衣下裳式袞服等級相同的禮服。其根據有二:

皇帝袞服

當然,如上史料並沒有談到袍上是否飾有十二章圖案。但作為皇帝祭天、登極這樣明確規定須服袞冕服的盛大場合,是不可能服用沒有十二章圖案的常服的,如果不是常服,而是袞服,那麼這樣的黃袍或龍袍就應是飾有十二章圖案的袍式袞服。惟其如此,才符合明代的冠服禮制。

第二,明英宗之後雖然出現了袍式袞服,但上衣下裳式的袞服並未廢止,而是繼續被使用著。《明史·輿服志·皇帝冕服》有一段記載頗能說明這一問題。該書記:“嘉靖八年諭閣臣張璁;‘袞冕有革帶,今何不用?’璁對曰:‘按陳祥道《禮書》,古革帶、大帶皆謂之穢。革帶以系佩?,然後加以大帶,而笏?於二帶之間。夫革帶,前系?,后系綬,左右系佩,自古冕、弁恆用之。今惟不用革帶,以至前後佩服皆無所系,遂附屬裳要(腰)之間,失古制矣。’帝曰:‘冕服祀天地、享祖宗,若闕革帶,非齊明盛服之意。及觀《會典》,載蔽膝用羅,上織火、山、龍三章。並大帶,緣用錦,皆與今所服不合。卿可並革帶系蔽膝、佩、綬之式,詳考繪圖以進。’又云:‘衣裳分上下服,而今衣恆掩裳。裳制如帷,而今兩幅。朕意衣但當與裳要(腰)下齊,而露裳之六章,何如?’已,又諭張璁以變更祖製為疑。璁對曰:‘臣考禮制,衣不掩裳,與聖意允合。夫衣六章,裳六章,義各有取。衣自不容掩裳。《大明集禮》及《會典》與古制不異。今衣八章、裳四章,故衣常掩裳,然於典籍無所准。內閣所藏圖穧,蓋因官司織造,循習訛謬。今訂正之,乃復祖制,非有變更。’帝意乃決。因復諭璁曰:‘衣有六章,古以繪,今當織。朕命織染局考國初冕服,日月各徑五寸,當從之。裳六章,古用綉,亦當從之。古色用元(玄)黃,取象天地。今裳用穟,於義無取,當從古。革帶即束帶,后當用玉,以佩綬系之。於下蔽膝隨裳色,其綉上龍下火,不用山。卿與內閣諸臣同考之。’於是,楊一清等詳議袞冕之服:‘自黃虞以來,元(玄)衣黃裳,為十二章:日、月、星辰、山、龍、華蟲,其序自上而下為衣之六章;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,其序自下而上為裳之六章。自周以後浸變其制,或八章,或九章,已戾於古矣。我太祖皇帝復定為十二章之制。司制之官仍習舛訛,非製作之初意。伏乞聖斷不疑。’帝乃令擇吉更正。”從明世宗與張璁等君臣之間的對話可以看出,皇帝上衣下裳之制的袞服仍在服用,且嘉靖初年的袞服仍在沿用著永樂三年所定的“玄衣八章”和“穟裳四章”的制度,只不過沒有用革帶,故佩、綬、蔽膝等裝飾物均附屬於裳腰之間。又,明沈德符《萬曆野獲編》卷13《禮部》“笏囊佩袋”條也間接地說明了這一情況。該條記:“凡大朝會時,百寮俱朝服佩玉。殿陛之間,聲韻甚美。嘉靖初年,世宗升殿。尚寶卿謝敏行以故事捧寶逼近宸旒。其佩忽與上佩相糾結,賴中官始得解。敏行惶怖伏罪,上特宥之。”按前述可見資料,皇帝在服用袍式袞服時,並無佩、綬、蔽膝等裝飾,據此則嘉靖初年那次大朝會,世宗皇帝所服袞服當屬上衣下裳式的袞服。另外,明神宗定陵出土文物中,除了有袍式袞服外,還有黃素羅綉六章(火、宗彝、藻、粉米、黼黻)裳1件、紅素羅飾龍、火二章蔽膝2件、織金錦成料做成的綬2條(每條含大綬1件、小綬2件)、冕2頂、紅羅大帶2條,以及中單、玉佩等若干件,這又從實物的角度證實了袍式袞服與上衣下裳式袞服的同時並存情況。

二、與烏紗翼善冠和玉革帶相配,用作皇帝的壽服。這種情況,至少在明朝中後期已經形成。如,明神宗定陵發掘后證實,神宗的屍體即是頭戴烏紗翼善冠,身著紅七巧雲紋緞綉十二章袍式袞服,腰圍玉帶的裝束。這是實物例證。另外,文獻資料也有這方面記載。清朱孔陽《歷代陵寢備考》卷50引谷應泰《明史紀事本末》記載崇禎帝自縊后,大順政權為其改殯情況:“崇禎十七年三月……二十三日辛亥,改殯先帝后。出梓宮二。以丹漆殯先帝,黝漆殯先後。加帝翼善冠、袞玉滲金袍。后袍帶亦如之。”所記崇禎帝改殯后的壽服與神宗屍體的著衣情況基本相同。另外,從南薰殿舊藏帝后畫像看,有的系帝後生前所繪。如請翰林院編修胡敬輯《南薰殿圖像考》,記載南薰殿舊藏明太祖朱元璋帶軸畫像多達12幅,還記載了一些曾為朱元璋“寫御容”的畫師,這些畫像應大多系朱元璋在世時所繪。但成祖而下諸帝畫像則基本應是帝王去世后所繪遺像。筆者作此推測現由有三:

第一,自宋朝始,有“畫影”(又稱“畫神像”),即為死者畫遺像之俗。此俗在明代仍十分盛行,也對明朝的宮廷禮俗產生了較大影響。《南薰殿圖像考》載崇禎帝即位後下令為其生母繪製遺像一事,即反映了宮廷中的這一禮俗。該書卷下記:“孝純皇后劉氏,光宗妃,庄烈帝生母……萬曆三十八年十二月生庄烈愍皇帝。已,失光宗意,被譴,薨。庄烈帝封信王,進賢妃。及即位,上尊謚,遷葬慶陵。帝五歲失太后,問左右遺像,莫能得。傅懿妃者,舊與太后同為淑女,比宮居,自稱習太后。言宮人中狀貌有相類者,命後母瀛國太夫人徐氏指示畫工,可意得也。圖成,由正陽門具法駕迎入。帝跪迎於午門,懸之宮中,呼老宮婢視之,或曰似,或曰否,帝雨泣,六宮皆泣。”另外,世宗之父興獻王朱?穤,生前未御大寶,但南薰殿舊藏畫像中竟有他衣著十二章袍式袞服的坐像。他的畫像無疑是在他死後被追尊為興獻帝時才畫的“神像”。

圖四興獻王朱?穤畫像采自楊新、李毅華、徐乃湘《龍的藝術》第98頁。商務印書館香港分館、故宮博物院紫禁城出版社合作出版。1988年1月第一版。該書將此圖注為《朱由校朝服像》,誤。因該像圖內有墨書標籤,下“興獻王”三字優可辨認。

第二,按《南薰殿圖像考》卷上記,成祖而下諸帝這種畫像嚴肅、衣冠整肅、繪製精美的坐像,僅有成祖1軸、仁宗1軸、宣宗1軸、英宗1軸、憲宗1軸、孝宗1軸、武宗1軸、世宗1軸、穆宗1軸、神宗1軸、光宗2軸、熹宗2軸、興獻帝2軸。從《中國歷代帝后像》所刊這些畫像看,畫像中諸帝的面容均與其去世時的年齡相符。如果前述畫像不是“神像”性質的畫像,在年齡上不會出現如此一致的巧合。

第三,從《南薰殿圖像考》一書的記載情況看,南薰殿舊藏帝王畫像中沒有建文帝朱允瞣、景泰帝朱祁鈺和崇禎帝朱由檢三帝畫像。三帝中,建文帝在位4年,景泰帝在位7年,崇禎帝在位17年,如果前述諸帝畫像不是“神像”性質的畫像,而是在世時所繪,不可能三帝在世時均不繪製此種畫像。而三帝沒有畫像的原因,則應是三帝失去帝位后,死後無人再給他們繪製“神像”。因為,建文帝於建文四年(1402年)燕軍攻入南京后,皇宮起火下落不明,明成祖朱棣雖詭稱建文帝死於宮中之火,但朱棣這個篡位者,是不可能讓人給建文帝畫“神像”的。景泰帝朱祁鈺在英宗復辟后廢為?王,死後以王禮葬於京西金山,兄弟二人既已反目成仇,英宗自然也不可能讓人給他畫像。崇禎帝朱由檢亡國后自縊煤山,大順政權雖加以殮葬,但由於前述的這類畫像,主要是用於享祀太廟中,李自成是明朝的推翻者,因此他也決不可能組織畫工為這位亡國之君繪製“神像”。這一情況從另一側面告訴我們,如果三帝系在皇權無危的情況下正常去世,宮廷中肯定應保留有他們的畫像。三帝無像的情況恰恰說明前述諸帝之像應屬“神像”性質。既然是“神像”,是諸帝駕崩后,畫工為其畫像,在繪製衣冠時參據亡者的壽服制度,便是情理之中的事了。這也是明英宗而下諸帝畫像中的冠服與神宗壽服和崇禎帝裝殮后的冠服基本相同的原因所在。當然,今人也有上述諸帝畫像是“朝服像”的說法。如果從畫面中諸帝端坐御座,背負黼皁的場景看,確與朝儀相符。但按《大明會典》、《明史》等文獻所記,正旦、冬至等朝賀大典時,皇帝應服袞冕服。《宮廷睹記》亦載:“冕服亦不常服,止朝賀用之。其郊天祀祖俱服衝天冠,以便跪拜。”但前述畫像中,諸帝雖服袞服(袍式),卻未戴冕,而是戴烏紗翼善冠,這與文獻記載的朝服形像顯然不合。又,常朝時皇帝的冠服雖具烏紗翼善冠,但袍服卻是有四團龍圖案而沒有十二章圖案的常服。據此,筆者認為,前述畫像只有在繪製時參考了皇帝御朝時的場景,而冠服則反映的是明英宗而後皇帝的壽服制度。烏紗翼善冠,則皇帝祭祀天地、宗廟時,若服用袍式袞服,與之相配的冠則應是烏紗翼善冠。

明神宗袞服

案,即日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。十二團龍左右兩肩各一、前後身各三、左右兩側各二。日、月亦分佈在兩肩,星辰、山分佈於后,華蟲飾於兩袖,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻分別飾於前後襟的團龍兩側。

定陵出土的五件袞服,織造之精不同凡響。以緙絲袞服為例,此種工藝起源於漢魏時期,織造時不用大型織機,而是採用通經斷緯、小梭挖織的技術,故而具有獨特的民族風格。其所用織造材料尤為珍貴。特別是大量地採用赤圓金織緯,是歷代緙絲織物中極少見的。而大面積地採用孔雀羽絨制龍紋,則使袞服金翠相映生輝,倍顯華麗。此外,袞服還用了藍、紅、綠、黃等28種彩絨。其中經線全為強捻絲線。每厘米的地子用22根;緯線全為不加捻的彩絨。每厘米多達100根。經過這樣的色彩搭配和工藝處理,袞服的色澤更加富麗堂皇、莊重大方,從而達到了藝術形式與思想內容的完美統一。

關於袞服織法,有研究者認為,緙絲“通經斷緯”的技法,起源於漢魏。

1959年,考古學家在新疆巴楚西南脫庫孜來古城遺址中,曾發現過一塊用“通經斷緯”技法織成的紅地寶相花緙毛殘片,按時間推斷,和1906年英國考古學家斯坦因在新疆古樓蘭發現的一片具有“通經斷緯”技法和希臘風格的毛織人像不相上下,均為漢代中朝。1973年,中國考古工作者又在吐魯番阿斯塔那一帶,發現一套緙絲織成的絛帶,經推斷為盛唐時期的產物。

至宋代,緙絲在中華內陸盛行開來,今天我們還可以從《紫鸞鵲譜》、《紫湯荷花》、《紅花樹》等著述的封面或卷首中,找到以緙絲為裝裱的實物,而關於緙絲在宋代盛行的文字證據,也同樣可以找到。在庄綽所著的《雞肋篇》中曾有這樣的記載:“定州織刻(緙)絲,不用大機,以熟色絲經於木杼上,隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時,先留其處,方以染色線綴於經緯之上,合以成文。若不相連,承空視之,如雕鏤之象,故名刻絲。如婦人一衣,終歲可就。雖作百花,使不相類亦可,蓋緯線非通梭所作也。”庄綽為宋代人,可見緙絲“通經斷緯”的技法,已為他的同代織匠所用。

明代初期,禁用緙絲做服,以示節儉。至宣德年間,隨著節儉之風被享樂腐化所代替,緙絲才重新發展盛行起來。朝廷設內織染局,專以緙絲“通經斷緯”的技法製造袞服。由於袞服的製造工藝複雜,造價昂貴,即使最熟練的織匠,每天最多也只能織一寸二分,織完一件袞服,大約需要10年時間。定陵出土萬曆皇帝的這件十二章福壽如意緙絲袞服,應算是中國所見到的唯一的緙絲袞服珍品。到1983年,定陵博物館委託南京雲錦研究所研究複製一件,該所積三十多年的經驗,花費了整整5年時間,終於織造完成,填補了明代龍袍織造技術失傳三百餘年的空白。

這件袍料的全名為“孔雀羽、織金妝花、柿蒂過肩龍、直袖、膝欄、四合如意雲紋紗、袍面料”。為恢復龍袍的本來面目,必須對原物進行“追色分析”和“經緯分析”。具有30年織錦經驗的南京雲錦所老藝師王道惠,在色如灰土的龍袍前夜以繼日地描摹48天,才完成了龍袍的摹稿,錄下精確的數據。一件龍袍重900克,而挑結的花本即重幾十公斤,用線121370根,首尾長達五十多丈。孔雀羽更要經過精心挑選、劈絲、搓接成線,與彩色絲線盤織成雲龍圖案,再與真金線交織在一起,別有一種高貴華麗的裝飾效果。難怪有關專家認為,這件明代皇帝龍袍的複製品在選料、織紋、色彩、圖案和織造技藝都與歷史真品相同,堪稱“傳世稀珍”,並在1984年第四屆全國工藝美術品百花獎評審會上獲得殊榮——金杯獎。