共找到2條詞條名為馬衡的結果 展開

- 西泠印社第二任社長

- 馬叔平

馬衡

西泠印社第二任社長

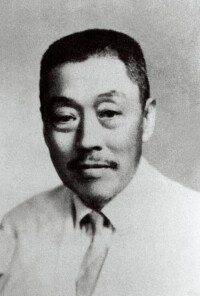

馬衡(1881~1955),浙江鄞縣人,字叔平,別署無咎、凡將齋。西泠印社第二任社長,金石考古學家、書法篆刻家。

早年入讀南洋公學(現上海交大和西安交大),曾學習經史、金石諸學。精於漢魏石經,注重文獻研究與實地考察。中國金石學家,考古學家,書法篆刻家。南洋公學肄業。曾任北京大學研究所國學門考古學研究室主任、故宮博物院院長。1952年任北京文物整理委員會主任委員。

主持過燕下都遺址的發掘,對中國考古學由金石考證向田野發掘過渡有促進之功,被譽為中國近代考古學的前驅。

人物關係

1922年被聘為北京大學研究所國學門考古研究室主任兼導師,同時在清華大學、北京師範大學、北京女子師範大學兼課。早年曾任北京大學研究所國學門考古學研究室主任。1924年11月受聘於“清室善後委員會”,參加點查清宮物品工作。1925年10月故宮博物院成立后,曾兼任臨時理事會理事、古物館副館長,1926年12月任故宮博物院維持會常務委員。1928年6月南京政府接管故宮博物院時,曾受接管代表易培基的委派,參與接管故宮博物院的工作。

馬衡

1948年底,平津戰役打響,南京國民政府頻頻來函來電,催令馬衡啟程南下和挑選故宮北平本院(故宮博物院南京分院於1937年成立,專門負責保存和管理1933年開始南遷的文物)珍品文物運往台灣。然而,年近古稀的馬衡從人民意願和保護文物的角度出發,接受中國共產黨的邀請,決心留在北平等待解放,並努力使南京方面搶運故宮北平本院珍品文物的計劃落空。

決不南來

1948年秋,南京國民政府自感東北不保,平津也岌岌可危,於是拋出了“搶救”平津學術教育界知名人士計劃,企圖裹挾北平的著名專家學者南遷。被列入“搶救”名單的有四類人員,包括各大學及文化單位首長、與政府有接觸的文化界人士、中央研究院院士和在學術界有地位的學者。既是文化單位首長又是知名學者的故宮博物院院長馬衡,自然也在“搶救”之列。12月上旬,平津戰役剛打響,國民黨青年部部長陳雪屏就急匆匆地飛抵北平,遊說“搶救”對象儘快南下,教育部也允諾派飛機前來接運。

馬衡

遼瀋戰役期間,國民黨軍隊在東北的敗局已定,北平的國民政府軍政界人心惶惶,而馬衡卻鎮定自若地推進各項業務工作。1948年11月9日,他主持召開了故宮複員后的第五次院務會,討論決定了一系列重大事項,如清除院內歷年存積穢土,修正出租與開放規則,把長春宮等處保留原狀,闢為陳列室,增闢瓷器、玉器陳列室及敕諭專室,修復文淵閣,繼續交涉收回大高殿、皇史等。

平津戰役打響后,國民政府多次來電催促馬衡“應變南遷”,均為馬衡託詞婉拒。1948年12月17日,國民政府教育部政務次長、故宮博物院理事會秘書杭立武發來專電催促馬衡南下。馬衡委託即將南下的梅貽琦代轉不能南下之意。1949年1月13日晚,兒媳婦林裴宇(次子馬彥祥之妻)從南京打來電話,轉達了國民政府外交部長兼故宮博物院理事王世傑敦促馬衡南飛之意,馬衡當即回絕說“決不南來”。1月14日,馬衡致函杭立武,以身體有恙、不宜乘機為由婉拒了他的邀請。他在信中說:“弟於十一月間患動脈緊縮症,卧床兩周。得尊電促弟南飛,實難從命。因電復當遵照理事會決議辦理,許邀鑒諒。嗣賤恙漸痊而北平戰起,承中央派機來接,而醫生誡勿乘機。只得謹遵醫囑,暫不離平。”同時,他也請杭立武向王世傑等人代轉不能南來的“苦衷”。

馬衡似乎早有成竹在胸,對南下之舉無動於衷。1948年12月21日,教育部派來專機兩架,可以搭乘60餘人,馬衡早於12月19日就知悉此事,但他沒有走。1949年1月7日,國民政府再次派來兩架專機,同樣可以搭載60餘人,馬衡還是沒走。1月11日,馬衡在獲悉教育部專機不再來平,但可以免費搭飛機至青島轉南京時,仍然沒有一絲一毫要走的意思。

馬衡看見傅斯年等人仍然心存幻想、為即將覆滅的南京國民政府而想方設法“搶救人才”時,不無感嘆地說:“心勞日拙,何苦何苦!”當在國民黨上海市衛生局工作的三女兒馬晶來電勸他南行時,馬衡罵她是“婦女之見”。北平圍城后,故宮博物院文獻館新來的編纂見局勢緊張,向馬衡請求調故宮博物院南京分院工作,為馬衡所拒,但此人竟不辭而別乘飛機走了。馬衡知道此事後,罵道:“這種人,沒出息。”

馬衡以實際行動,詮釋了自己對時局變遷的領悟及其做出的選擇。

余負典守之責

馬衡

1948年12月13日,傅作義宣布“倚城野戰”開始后,華北“剿總”搬進了中南海,北海、太廟、景山也都駐滿了軍隊。12月24日,國民黨聯合勤務總司令部第五補給區奉命在故宮午門門洞堆沙包儲存美援軍械,只留出正中一門及右掖門供出入。為了保護故宮、景山等處的安全,馬衡數度親自或託人與華北“剿總”督察總監楚溪春交涉,希望撤出景山駐軍和午門軍械。12月22日,楚溪春答應說:“故宮、太廟不駐兵,景山僅作望哨,已命令現駐景山部隊矣。”12月25日,馬衡致函楚溪春,請求將“景山所駐交警隊移防,以免日後誤會資深”。12月27日,馬衡再次打電話給楚溪春請求撤出駐軍,楚氏回答說:“已令警備司令部迫令遷移。”儘管馬衡不厭其煩地多次交涉,楚溪春也一再允諾要撤出駐軍,然而,國民黨軍隊始終不願撤出北海、太廟等文化重地。

1949年1月6日,第五補給區將數萬發炮彈存放在太廟的殿堂里。馬衡聞訊大吃一驚,心想這些炮彈假若被擊中,紫禁城及其文物珍寶將毀於一旦。馬衡在連日奔波之後本已心力交瘁,再受這等刺激,終致心臟病又犯了。馬衡強忍病痛,帶著故宮博物院辦公處主任朱家濂去見華北“剿總”副秘書長焦實齋,懇請他在向傅作義彙報時說明在太廟存儲彈藥的危險性。次日,馬衡又就此事打電話給焦實齋,焦實齋回答說:“太廟事已難挽回,其危險性並不大。”馬衡對焦實齋的答覆並不滿意,只要太廟裡的彈藥一刻不撤出,紫禁城就有危險,他就一定要為此事奔走不停。1月12日,傅作義在中南海宴請北平的文化名人。馬衡應邀參加,在座的有呂復、何思源、袁敦禮、楊振聲、周炳琳、陳振漢、朱光潛、王捷三、冀朝鼎、焦實齋等人。飯後,馬衡即以太廟事責問傅作義。傅作義回答說:“此事曾再三研究,其中導火線皆經取出,決無危險。”在座諸人議論紛紛,均認為在太廟存儲彈藥欠妥,傅作義答應再考慮考慮。1月14日,馬衡又一次打電話給焦實齋,要求儘快運走太廟裡的彈藥,同樣是毫無結果。1949年1月10日,原北平市市長何思源回到北平,冒死公開倡議和平,主張派代表出城與解放軍接洽。在何思源的倡導下,北平的和平氣氛愈來愈濃厚。馬衡為保護故宮而奔走之舉,為廣大市民所知曉和稱譽,成為和平代表的熱門人選,媒體一度謠傳他已與梁秋水、馮友蘭、陸志韋、湯用彤等當選為和平使者。馬衡自己也願意出城與解放軍接洽。1月13日,北平歷史博物館館長韓壽萱來拜訪馬衡,商量保護歷史文物的事情。馬衡當即表示“余負典守之責,願任正面交涉”,並出於安全的考慮,請韓壽萱置身事外。馬衡擔心故宮國寶遭受兵燹,簡直把何思源視若救星,迫切希望他搞好和平運動。他頻頻出入何思源的家門,探聽和平運動的消息。1月16日,馬衡再次拜會何思源,當得知何思源即將出城與解放軍接洽時,立即請他代向解放軍請求避免向北平中心地區開炮。馬衡雖然沒有被推舉為和平使者,但他密切關注著和平代表出城接洽的情況。1月18日,馬衡在日記中寫道:“今日和平使者於三時出城訪葉劍英。仙槎(即何思源)力疾參加。同行者有呂復、康同璧等十人。”次日,和平代表回城,對外宣稱“和平前途甚有希望”,此外沒有發表具體細節。馬衡抱怨說:“北平之和平使者如何談判,皆嚴守秘密,不知葫蘆中賣甚葯也。”1月22日,傅作義在春藕齋召集北平各機關領導開會,宣讀了“北平和平協議”十四條。馬衡以故宮博物院院長的身份出席了會議,當聽到雙方從今日起開始休戰,城內部隊開始移駐城外進行整編時,他那顆懸著的心終於落了地。

受囑託保護國寶

1948年秋,中國人民解放軍發動的遼瀋戰役行將解放東北全境,全國戰局將發生根本變化。時任故宮博物院理事長的翁文灝、理事王世傑、朱家驊、杭立武、傅斯年、李濟、徐森玉等在南京開會,決定將存放在南京的故宮南遷文物運往台灣,同時函電在北平的馬衡,囑其選擇故宮博物院北平本院的精華文物編製一份名單並配以詳細說明,準備裝箱分批空運南京,與南遷文物一同遷往台灣。平津戰役打響后,行政院又多次來電催促,要求馬衡南飛,並將精品文物迅速裝箱南運。1948年12月,南京方面開始挑選故宮南遷珍品文物運往台灣。12月22日、1949年1月6日和1月29日,先後3批,共裝運2972箱、238951件故宮南遷文物去台灣。然而,故宮北平本院的文物卻一箱也沒有運出。馬衡是極力反對將故宮文物遷往台灣的。馬衡的學生兼下屬莊嚴奉命押運第一批文物從南京運往台灣,馬衡知悉后立即致函莊嚴,聲稱如果莊嚴要護送文物去台灣,他不惜與莊嚴斷絕20多年的師生之情。對於千里之外的文物遷運工作,馬衡想阻止卻力不能及,只能焦急地關注著遷運工作的進展,通過私人交情為保護國寶做些力所能及的事。1949年1月14日,他寫信給杭立武,希望他能及時曬晾運輸過程中被雨淋濕的21箱書畫,希望第三批之後不再續運故宮文物。馬衡對於北平本院的文物遷運工作採取消極拖延的態度,致使文物遷運一拖再拖,最終沒有成行。馬衡在接到行政院的通知后,召開了院務會議,出席者有秘書趙儒珍、總務張庭濟、圖書館館長袁同禮,以及朱家、單世魁、張德澤等。馬衡在會上宣讀了行政院的指令,強調說:“好像行政院意在古物......先把精品選出來,造清冊,交總務處報院,這個工作要求快。至於包裝,一定要細緻謹慎,古物館的藏品都很嬌嫩,你們都是有經驗的,只要求穩重妥當,要保證不損壞,不要求快,記住,不要求快!”會後,故宮的同仁們先編寫選擇裝運的文物珍品目錄,後進行裝箱的準備工作。馬衡將文物珍品目錄報南京行政院審定,但對文物的裝箱工作只是一再告誡有關人員“不要慌,不要求快”,從不催問裝箱的進展情況。圍城期間,馬衡在職工警聯誼會和高級員工的支持與配合下,將故宮對外出入的通道全部關閉,嚴禁通行,致使選裝精品文物箱件無法運出。當時,行政院督促裝運古物的公函如雪片一般飛來,馬衡一概答以“機場不安全,暫不能運出”。其時,解放軍已入關,北平已是一座孤城。為方便飛機在城內起飛降落,華北“剿總”命令拆卸東西長安街牌樓,計劃用長安街的路面作跑道。然而,這個計劃尚未實施,北平已和平解放了,故宮文物一箱也未運出。當馬衡為保護故宮文物、消極抵制南遷時,即將南飛的圖書館館長袁同禮,不明就裡,還打算與第一批古物一起走。在南飛之前,他特意打電話給馬衡,強調第一批裝箱文物如果趕得上就一起走。馬衡回答說:“第一批裝不完,你先走吧,當然還要另派專人押運古物。”馬衡對實行內戰、獨裁和賣國政策的國民政府失望至極,他對幼子馬文沖說:“抗戰勝利,失地收復,中國一躍而為世界五強之一,正是中華民族百年難遇的復興良機,然而國民黨沒有為國為民抓住這一機運,從接收到內戰,其所作所為,無一著不是違背民意,徒逞私心,因而未及四年,就把國家拖到絕境。”就在此時,中國共產黨通過關係聯繫上馬衡,請他保護好故宮文物。1948年秋,中共中央華北局城工部致函時任民盟中央委員並參加民盟北方區委和北平市支部工作的劉清揚,請她開列一份平、津地區可以聯繫的進步人士名單。劉清揚遵囑辦理,開列了一份長達五頁紙的名單,其中就有馬衡。劉清揚在信中寫道:“故宮博物館的馬衡院長,要馬院長能安定地保護那些古物不受損失,最好由馬彥祥同志給他令尊去封信,定然可以發生效力。”馬彥祥是馬衡的次子,時任華北人民政府教育部戲劇音樂工作委員會主任委員兼石家莊戲劇音樂工作委員會主任。馬衡在與馬彥祥的聯繫中了解到了中國共產黨保護文物的政策,於是決定留下來服務新中國。北平圍城期間,馬衡在會上對工作人員說:“共產黨是愛護文物的,是解放北平。共產黨的政策是懲辦壞人,我們沒事,大家要安心工作。我本人決不離開北平,和大家在一起,保護故宮的安全。”與馬衡一樣消極抵制南遷的還有朱家、李鴻慶、楊宗榮、湯有恩等人。他們先把文物編目報上去,然後借口說正在準備,觀望拖延。北平和平解放后,朱家問馬衡:“是不是本意就不打算空運古物?”馬衡微笑著說:“我們彼此會心不遠吧。”後來,馬衡告訴朱家:“我的兒子馬彥祥在解放區,早就設法聯繫過我。所以我決定不走,並且儘可能使空運古物不成事實。”朱家也告訴馬衡說:“我早就接到一封從本市興隆街發來的信,拆開才知道是中共城工部(應為中共中央華北局城工部--筆者注)的信,大意是命我堅守崗位,保護文物。”二人真可謂是同道同途卻不“相識”,大家都為抵制文物南遷而暗中使力。但朱家也承認,如果不是馬衡院長帶頭拖延,他們這些做具體工作的人無論怎麼努力也無濟於事。1949年3月6日,北平市軍管會正式接管故宮,馬衡仍任故宮博物院院長,全體員工原職留任。這一天,故宮新生了,馬衡的生命也注入了新的活力。歷史已經證明並將繼續證明,馬衡的選擇是正確的!馬衡視文物為至寶,畢生致力於圖書、文物的搜購工作,花錢從不吝惜,收集的圖書、文物、書畫、碑帖等,堆放了足有四大間屋子。馬衡對他的子女說:“這類文物我是絕對不捨得變賣的,也不準備傳給子女後代。傳給你們,發揮不了它應有的作用,對你們沒有用處。這是祖國的文化遺產,應當歸於國家保存,才能起到它最大效用。”1955年,馬衡去世。子女遵囑將其所遺數十萬言文稿及歷年所藏文物1.4萬餘件(冊)悉數無償地捐給了國家,捐給了與他生命聯結在一起的故宮博物院。

他畢生致力於金石學的研究,上承清代乾嘉學派的訓詁考據傳統,又注重對文物發掘考古的現場考察,主持過燕下都遺址的發掘,對中國考古學由金石考證向田野發掘過渡有促進之功,遂使其學術水平領先於時代,被譽為“中國近代考古學的前驅”。主要著作有《中國金石學概要》、《凡將齋金石叢稿》等。

馬衡

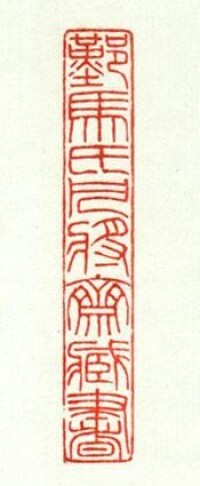

1927年,吳昌碩先生逝世后,被推選為西泠印社第二任社長,“遙領社職”,對抗戰勝利后西泠印社活動的恢復和發展,起了很大作用。馬衡先生在1952年將自己收藏的大量甲骨、碑帖等文物捐獻故宮博物院。他去世后,其家屬又遵囑將家藏金石拓本九千餘件悉數捐給故宮博物院。

馬衡

文中於書法與刀法關係有所申述,曾云:『近數十年來,刻印家往往只講刀法。能知用刀,即自以為盡刻印之能事。不知印之所以為印,重在印文。一印之中,少或二三字,多或十餘字,字體之抉擇,行款之分配,章法之布置,在未寫出以前,先得成竹於胸中,然後落墨奏刀,乃不失為理想中之印。』“蓋刀法者,所以傳其所書之文,使其神采不失。”“若徒逞刀法,不講書法,其不自知者,非陋即妄。知而故作狡猞者,是為欺人也。”對刀法與篆法之輕重,文中論之云:“刀法為一種技術,今謂之手藝。習之數月,可臻嫻熟。研究篆體,學習篆書,則關於學術,古請之小學,今謂之文字學,窮年累月,不能盡其奧藏,其難易豈可以同日語哉?”又曰:“刻印家欲知印之源流沿革,形式、文字之變遷,應先研究古印,自屬當然之事。即以文字源流而言,不但古印應研究,即一切金石文字,也在研究之列。故金石家不必為刻印家,而刻印家必出於金石家,此所以刻印家往往被稱為金石家也。”

“宗周鐘”銘文成扇

叔平先生生前曾有《凡將齋印存》之輯;歿後,其子太龍收集零存,又成《銳廬印稿》,後者多抗戰時入蜀之作。—九—二年,丁仁《詠西泠印社同人詩》(集《論印絕句》)中有一首詠及叔平先生,詩云:“畫品書評一舫多(倪印元),封泥署紙盡摩挲(沈心)。珍藏誰似西園癖(楊復吉),賴有當年馬伏波(陳鱸)。”叔平先生富收藏,故句多及之。馬伏波即東漢之馬援,頗知印,曾有正郡國印章之議,以之此擬,可謂吻合無間矣。其子太龍,亦擅篆刻。

民國時期在北京活躍的一批文人學者中,我時常覺得姓“馬”的都很厲的,像峰縣馬寅初、會借馬一浮、餘杭馬敘倫以及鄲縣馬幼漁、馬叔平等等,都是響噹噹的超一流學者。但山于姓“馬”的名人特別多,我又時常被搞得“頭暈”,他們中有的是同鄉。被譽為“浙東三馬”。有的是兄弟,被稱為“北大二馬’或“一門五馬’,如果你不熟悉的話,則很難理清他們之間的關係。湊巧的是,“馬”姓名流們似乎多半都出自浙省。難怪,當時北京的學界就把這批文人教授戲稱為“浙江群馬’。

在“群馬”‘扣最引人注目的大概要算是“鄞縣五馬”了。“五馬”中以二哥馬裕藻(幼漁)為首,攜四弟馬衡(叔平)、五弟馬鑒(季明)、七弟馬准(太玄)、九弟馬廉(隅卿),兄弟五人都種在北大、燕大等高等學府任教,一門俊彥,故又有“五馬行空”之美稱。

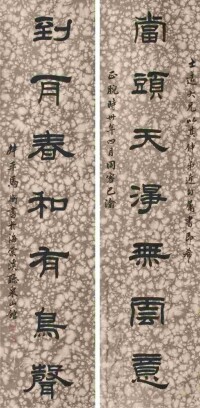

這裡暫且只說一個馬叔平。作為北大史學或國學教授的馬衡(叔平),或許一般的讀者還比較陌生。但他後來所任的兩個職務,說起來我們從事書畫的朋友就非常熟悉了:一是西泠印社的第二任社長:二是故宮博物院的院長。山於馬叔平先生長期致力於金石學的研究,繼承了清代乾嘉學派的考據傳統,不僅學識淵博,並精於文物考證鑒別,能詩詞書畫,且尤以治印著稱。早在西泠印社初創時期,他就已名列社籍,而當一九二七年首任社長吳昌碩先生逝世后,馬叔平先生以他卓越的學術成就和藝術水準,眾望所歸,被推舉為西泠印社第二任社長。雖然他主要在北京工作,但“遙領社職’二十多年,直至一九五五年逝世。至於故宮博物院院長一職,來龍去脈是:馬叔平先生在北大時,因當時考古學剛剛興起,在蔡元培的支持下,北大就專門設立了考古學研究室,后又成立了考古學會,均由馬叔平先生領銜主持並擔任學會主席。所以,當一九二五年故宮博物院成立時。馬叔平先生已是國內享有盛名的金石學家,他當選為理事兼古物館副館長,且參與了博物院的籌建以及文物的清點、整理等大量工作。一九三四年他又正式任故宮博物院院長,在抗戰爆發后,為了確保我國的大量珍稀文物免遭兵之災,他主持了故宮珍品的南遷西運,歷盡艱辛,幸保古物無損,可謂功績卓著。書法屋中國書法學習網。在學術上,馬叔平先生以金石、考古稱名於世。代表著作有《中國金石學概要》、《凡將齋金石叢稿》、《石鼓為秦刻石考》等,其中《中國金石學概要》,被譽為是中國傳統金石學的集大成者。郭沫若稱他“繼承了清代乾嘉學派的樸學傳統,而又銳意採用科學方法,使中國金石博古之學趨於近代化”。而在書法篆刻上,馬叔平先生也一樣有著極高的聲譽。在北大任教時,除了講授“金石學”之外,還受蔡元培校長委託,他和沈尹默一起主持成立了北京大學書法研究會,指導學生書法,並撰寫一些書法理論和賞析的普及文章。馬叔平先生精研六書,對青銅器、漢魏石經、石鼓文等文字都瞭然於胸。在書法上,他幾乎是篆、隸、真、行、草的全才,我看過幾頁他的行書詩簡和楷書對聯,與沈尹默的路數也稍接近,屬“二王’、智永的風格,章法平勻,線條靈動自然,儒雅而有書卷味。當然,作為一名金石大家來說,他更精於篆書,同道故友如王國維、錢玄同、劉半農紀念碑上的碑額篆字,皆出自馬氏手筆。如圖的一幅篆書聯:“執吾執射唯所好,不朴不華是謂真”,氣息古雅,線條工穩,風格上倒也恰好屬於“不朴不華”。難怪周作人一篇回憶馬叔平的文章贊其待人很是謙恭,人如其名,“既衡且平”,因此,在圈子中他有很好的人緣。除了書法外,馬叔平先生同樣還精於篆刻。不過相對而言,他治印倒真是大金石家事雕蟲藝,舉重若輕,遊刃有餘。他的印章,總體風格整整淵雅,含蓄古樸,法度謹嚴。直追周秦兩漢。再說作為金石學家,馬叔平先生對文字的講究遠甚於刀法的計較,他曾在一文中寫道:“若徒逞刀法,不講書法,其不自知者,非陋即妄。知而故作狡猾者,是為欺人也。”因此,他認為“徒恃其運斤之力,以攻方寸之石”.這樣的印章,肯定是“劍拔弩張,猙獰可怖,毫無美感可言”的。

馬叔平先生送友篆書聯苗銀鎮紙

作品展

篆刻作品 顧生安養

不登大雅之堂

在任七十以後作

篆刻作品 無咎

篆刻作品

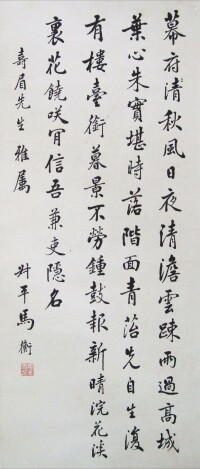

馬衡 書法作品一

馬衡 書法作品二

馬衡 書法作品三

馬衡 書法作品四

馬衡 書法作品

2021年2月,馬衡先生人生經歷的《馬衡年譜長編》出版,該書編著者、馬衡長孫馬思猛。

郭沫若先生對他的學術成就給予了中肯的評價,說:“馬衡先生是中國近代考古學的前驅。他繼承了清代乾嘉學派的樸學傳統而又銳意採用科學的方法,使中國金石博古之學趨於近代化。在這一方面的成就是有目共睹的。”

馬衡