乾嘉學派

清朝前期的一個學術流派

乾嘉學派,又稱“乾嘉之學”,是清朝前期的一個學術流派,以對於中國古代社會歷史各個方面的考據而著稱。由於學派在乾隆、嘉慶兩朝達到鼎盛,故得名。因為此一時期的學術研究採用了漢代儒生訓詁、考訂的治學方法,與著重於理氣心性抽象議論的宋明理學有所不同,所以有“漢學”之稱。又因此學派的文風樸實簡潔,重證據羅列而少理論發揮,而有“樸學”、“考據學”之稱。

乾嘉學派的主要創始人是明末清初的大儒顧炎武,其後的主要代表人物有閻若璩、錢大昕、段玉裁、王念孫、王引之等。乾嘉學者搜集鉤沉,輯佚許多亡佚的文獻典籍,例如馬國翰的《玉函山房輯佚書》,輯出經部432種,史部8種,子部152種。學派研究的對象上至天文地理,下至各朝規章制度的細節,但是總體特點是避免涉及與明清有直接關係的事物。

嘉慶朝以後,清朝面臨內憂外患,對於思想學術等的高壓統治則不得不放緩,之後的學者於是放棄了只致經典不問世事的姿態,乾嘉學派逐漸淡出歷史舞台。雖然學派有一定的壓抑新思維和脫離社會的缺點,但是由於百餘年間一大批飽學之士刻苦鑽研中國傳統文化,對於研究、總結、保存傳統典籍起到了非常積極的作用。

一般認為,這主要是因為清代文字獄盛行,研究前朝或當朝一不小心就可能引來殺身之禍。梁啟超指出:“考證古典之學,半由‘文網太密’所逼成。”到了學派發展的全盛期時,其研究的話題基本已經與當時的社會現實完全脫節,為考證而考證,餖飣繁瑣。當時的傑出之士,亦以之為憂。例如:魏源指出乾隆以後的士大夫只知“爭治詁訓音聲,瓜剖釽析”,“錮天下聰明智慧使盡出於無用之一途”。嘉慶元年,焦循亦指出:“近時數十年來,江南千餘里中,雖幼學鄙儒,無不知有許、鄭者。所患習為虛聲,不能深造而有得。”。焦循還致書劉台拱,說:“蓋古學未興,道在存其學,古學大興,道在求其通。前之弊患乎不學,后之弊患乎不思。證之以實而運之於虛,庶幾學經之道也。”。嘉慶十九年九月,段玉裁致書陳壽祺,認為:“今日大病,在棄洛、閩、關中之學不講,謂之庸腐,而立身苟簡,氣節敗,政事蕪。天下皆君子而無真君子,未必非表率之過也。”喟嘆:“專言漢學,不治宋學,乃真人心世道之憂。”

乾嘉學派的治學內容是以儒家經典為中心,並認為儒家典籍越古越真,吳派學者惠棟抱著“凡古必真,凡漢皆好”的態度,《四庫全書總目提要》批評他“其長在古,其短亦在於泥古”。王引之批評惠棟“見異於今者則從之,大都不論是非”。方東樹的《漢學商兌》多指責清代漢學家“離經叛道”,是“幾千年未有之異端邪說”,如“鴆酒毒脯,烈腸洞胃”。

清代乾嘉學派的出現,一般認為是清朝統治階層殘酷鎮壓和籠絡羈縻臣民政策的產物。雍正、乾隆時期,清朝的統治獲得了相對的穩定,對文人採取了嚴酷的統治政策。尤其是乾隆時期,屢次禁毀書籍,大興“文字獄”。當時的文人學士不僅不敢抒發己見,議論時政,即使是詩文奏章中有一言一名的疏失,也有遭致殺身滅族慘禍的危險,而把時間和精力用在古代典籍的整理上,尋章摘句,逃避現實。乾隆即位后,大力提倡經學的考據,一些達官貴人如阮元、畢沅等,也出而倡導經學。

考據,作為治學的一個內容和方法,各代都存在。但時至清代初期方專業從事考據,把學術全部納入考據的軌道,甚至在考據和學問之間劃一等號。乾嘉時期學人反對宋明理學好發空論言之無物的弊病,走上從書本上尋找疑難問題進行考據的務實道路。所以在思想發展史上,他們建樹不大,在學術研究方面,卻有一定的造詣和貢獻。

乾嘉學派的奠基人,學術界有多種說法。大致可以追溯到清初學者黃宗羲、顧炎武、方以智、閻若璩、胡渭和毛奇齡等人重視對儒家經典的研究,顧炎武被公認為是開了清代考據學的先河。但至乾嘉時期的考據學家,遺其大而傳其小,他們沉溺於故紙堆中,脫離實際,放棄了顧炎武經世致用的本意。

乾嘉學派,一般說來以惠棟為首的“吳派”和以戴震為首的“皖派”影響最大。吳派的學風即搜集漢儒的經說,加以疏通證明。它的特點是“唯漢是信”,即推崇漢代經說,遵循漢代經學研究,重視名物訓詁、典章制度的傳統。凡屬漢學,就一概予以採納而加以疏通解說。吳派的主要學者有沈彤、江聲、余蕭客、江藩、王鳴盛等。皖派則重視三禮(即《周禮》、《儀禮》、《禮記》)中名物制度的考證。此派的特點是從音韻、小學(即文字學)入手,通過文字、音韻來判斷和了解古書的內容和涵義,即以語言文字學為治經的途徑。他們在文字、音韻等方面作出了不少的貢獻。此外,皖派也頗重視思想和理論,如戴震作《孟子字義疏證》就是例證。戴震的學生很多,以段玉裁和王念孫、王引之父子最為有名。

乾嘉學派重視客觀資料,不以主觀想象輕下判斷,廣泛收集資料,歸納研究,有著細緻、專一、鍥而不捨等可貴的治學精神。清代之前,舊有的學術研究長期致力於對於古代經典的闡述,處處講求微言大義,而對於經典本身的真偽卻不聞不問。至清代時期,古代的“疑古”學風達到一定的高度,學者在梳理舊有經典過程中,證實了很多被前輩學人奉為圭臬的經典為前人偽作,開一代學術疑古之風氣。他們對古代經典的細心整理,為後來學者的學習研究工作提供了堅實的基礎。但是,乾嘉學派也存在著嚴重的缺點:脫離實際、煩瑣細碎。脫離實際主要表現在存古薄今、舍本求末。他們考訂問題,用形式邏輯的歸納法,把同類材料羅列一起,旁徵博引,然後得出結論,只講證據不講道理。結果在細微末節上功夫很深,涉及全套的需要說明解決時,就無能為力,造成了不通世務,不切實用,考據愈細愈是無有物惡果。煩瑣細碎主要表現在許多考據家的作品,都是以繁為貴,一字的偏旁、音訓考證動輒千言。為了標新立異,解釋一個字的古義,疏至盈千累百,議論不休。結果是雜引衍流,不知所歸。學者們畢生的精力,耗於一字一句的正訛,一名一詞的淵源,造成很大的浪費。嘉慶以後,有人從不同的角度對考據學派提出異議和批評,乾嘉考據學也開始由極盛轉向衰落。

中國清代的學術,稱漢學、樸學、考據。因其在乾隆、嘉慶兩朝達於極盛,故名。惠棟、戴震、錢大昕、段玉裁、王念孫、王引之為其代表人物。其中有吳、皖二派之分:吳派創自惠周惕,成於惠棟;皖派創自江永,成於戴震。

乾嘉漢學家繼承古代經學家考據訓詁的方法,加以條理髮展,治學以經學為主,以漢儒經注為宗,學風平實、嚴謹,不尚空談。以古音學為主要研究對象,通過古字古音以明古訓,明古訓然後明經,為其共同的學術主張。此風自清初顧炎武開其端,中經閻若璩、胡渭等人的推闡,至惠棟、戴震、錢大昕而張大其說,迄段玉裁、王念孫、王引之遂臻於極盛。這一學派首重音韻、文字、訓詁之學,擴及史籍、諸子的校勘、輯佚、辨偽,留意金石、地理、天文、曆法、數學、典章制度的考究。在諸經的校訂疏解中,取得了超邁前代的成就。對古籍和史料的整理,亦有較大貢獻。長於考據,這是清代漢學家樸實力學的傳統。但清初漢學興起之時,有濃厚的反理學內容及反民族壓迫的思想,而考據只是藉以通經致用的手段。顧炎武關注社會現實,反對理學,進而主張以經學去取代理學,目的就在於“經世致用”。顧氏之後,此風漸趨蛻變。段玉裁、王念孫、王引之以下,更是遠離社會現實,止於訓詁考據。因此,乾嘉學派是清初之學的倒退。清初,為確立封建專制的政治統治,在文化上也推行了極為酷烈的專制政策(見文字獄)。在文網羅織之下,學者無不噤若寒蟬。惟有埋頭考據,才有立錐之地。然而就其為學的特色及其在各個領域所取得的學術成就言,乾嘉學派又是清初之學的發展。這一學派的形成,正是清初學者對宋明理學進行批判和總結的必然結果。清初之學,以博大為其特色。乾嘉漢學,則以專精而揚其幟。乾嘉學派諸學者,無論在經學、史學、音韻、文字、訓詁,還是金石、地理、天文、曆法、數學等方面,都取得了當時最好的成就。其平實、嚴謹的學風以及精湛的業績,是值得肯定的。道光以後,清王朝搖搖欲墜,加以西方殖民主義勢力的入侵,封建士大夫再不能不問社會的現實問題。於是,學術風氣久經醞釀而發生了一個較大的變化,沉淪千餘年的今文經學得以復興。一時學者遂多捨棄文字訓詁,而從事於“經邦濟世”之學。同治、光緒之世,漢學於窮途末路之中,得俞樾、孫詒讓諸人堅守壁壘,在古籍整理上同樣做出了值得稱道的成就。而章太炎重倡顧炎武“博學於文,行己有恥”之學,以伸張其政治主張,是漢學的一個光輝結束。

乾嘉學派

學派研究的對象上至天文地理,下至各朝規章制度的細節,但是總體特點是避免涉及與明、清有直接關係的事物。一般認為,這主要是因為清代的文字獄盛行,研究前朝或當朝一不小心就可能引來殺身之禍。到了學派發展的全盛期時,其研究的話題基本已經與當時的社會現實完全脫節,與明代朱張等理學學以致用的情況大相徑庭。

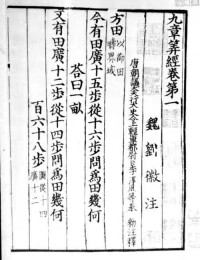

《算經十書》 正文

乾嘉學派的算學研究活動,對十九世紀中國數學發展造成極深遠的影響。通過他們的輯失、校勘與考證等工作,失傳五百年之久的古算典籍《算經十書》,乃至宋金元四大家的傑出作品,才得以重見天日,並進一步成為十九世紀中國數學家所憑仗的主要研究資源之一,更值得注意的,是“談天三友”:焦循(1763~1820年)、汪萊(1768~1813年)和李銳(1768~1817年),在方程論和符號代數上的成就,為中國傳統古算可以更新,留下了最優美的一個腳註!

不過,乾嘉學派的過度醉心復古,卻不可避免地在算學的認識上造成了一些局限,他們對汪萊的算學創新無法賦與恰當的評價,可以說是相當顯著的例證之一。由於汪萊的《衡齋算學》概以“西法”立論,而且多半無關“興復古學昌明中法”的宏旨,因此,汪萊被批評為“尤於西學太深,雖極加駁斥,究未能出其範圍”,當然就很容易了解了。

這個例子發生在乾嘉學派大儒錢大昕、阮元以及傑出數學家李銳身上。錢大昕先是從《隋書律曆志》,獲知祖沖之的圓周率π值的估計:

古之九數,圓周率三圓徑率一,其術疏舛,自劉歆、張衡、劉徽、王蕃、皮延宗之徒,各設新率,未臻折衷。宋末南徐州從事史祖沖之更開密率,以圓徑一億為一丈,圓周盈數三(刻本作二,誤)丈一尺四寸一分五厘九毫二秒七忽,朒數三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽,正數在盈朒二限之間,密率圓徑一百一十三,圓周三百五十五,約率圓徑七,周二十二。又設開差幕、開差立,兼以正圓參之,指要精密,算氏之最者也。

圓周徑率,自劉徽、祖沖之以來,雖小有同異,大要皆徑一周三一四而已。溉亭獨創為三一六之率,與諸家之說迥殊。余考秦九韶《數學九章》「環田三積術」,其求周以徑冪進位為實,開方為圓積,是九韶亦以三一六為圓率,與溉亭所創率正同,蓋精思所到,闇合古人也。江寧談教諭秦,今之算學名家,曾作一丈徑木板,以篾尺量其周,正得三丈一尺六寸奇,以為溉李之說,至當不可易也。

針對這樣的斷言,乾嘉學派的算學家似乎都不曾提出評論,有意見的,反倒是些熱衷西學的算學家,譬如曾任江蘇巡撫的徐有壬(1800~1860年)即以“內容外切,反覆課之,其說遂破。”

有關徐有壬的這一辨駁,並未刻入現傳的《務民義齋算學》,上一段引文出自諸可寶撰著的《疇人傳三編》,但無法知道原始數據為何。不過,稍早的董佑誠(1791~1823年)已經發難在先了,在他的《董方立遺書》中,論文《圓徑求周辨》就是為此目的而寫。

董佑誠字方立,江蘇陽湖(今常州市)人,少年時工為駢體文詞,繼通數理、輿地之學。晚清張之洞的《書目答問》(1875年)曾把他歸類為駢體文家和中西法兼用算學家。其實,我們光看他的算學著作如《割圜連比例圖解》(1819年)、《堆垛求積術》、《橢圓求周術》和《斜弧三邊求角補術》(后三種都撰於1821年),即可斷定他比較熱衷西學。

董佑誠的《割圜連比例圖解》,是在北京友人朱鴻處見到明安圖的《割圜密率捷法》第一卷抄本以後,“反覆尋繹,究其立法之原”而寫成的。《割圜密率捷法》第一卷納入“西士杜德美圓徑求周諸術”,因此,董佑誠對於杜德美的π近似值當不陌生。然而,董佑誠在他的論文《圓徑求周辨》中,卻隻字不提杜德美,反倒是口口聲聲劉徽,利用劉徽的“割圓術”和它的改良形式「今割圓術」,來證明阮元、錢大昕、錢塘乃至李銳的謬誤!

乾嘉學派的學風:立義必憑證據、援據以古為尚,孤證不為定說,隱匿或曲解證據為不德,剿襲舊說為不德,文體貴樸實簡潔,辯詰不避本師,不出本題,詞旨務篤實溫厚等。

乾嘉學派與稷下學派的學風一陰一陽,互為極點。相較於“重行思而不離考證”的稷下學派,乾嘉學派的“重考證而不廢行思”,雖然是清中期以後正式定型的,其源流卻可遠追秦漢;二者雖然定名相差千年,其各自的成型與共存,卻已延續今古。

古代輿車考據圖

1、集歷代特別是明末清初考據之大成,把中國古代考據學推向高峰,形成獨具特點的考據學派。

清代乾嘉學派,以“鄭學”為旗幟,以“漢學”相標榜。唐代孔穎達撰《五經正義》,頗重字句訓詁與名物考證。而且,此時注史之風甚熾,如司馬貞的《史記索隱》、張守節的《史記正義》、顏師古的《漢書注》等,或明音義,或正史事,或詳典制,均開史學考據之風。至宋代,雖然程朱理學盛行,但考據方法仍然不輟。諸如晁公武、陳振孫之考訂圖書,歐陽修、趙明誠考錄金石,鄭樵、王應麟考證文獻,都取得突出成就。朱熹作為擅講義理的大理學家,也並非不重視考據。他在校勘古籍,辨訂群書方面,都有著述,特別是辨偽古文尚書,對後來的學術思想發展有較大影響。明代雖然有王陽明的心性之學泛濫,但仍不乏考據方面的學者和著述。如楊慎開啟明代考據風,梅鷟、胡應麟考辨偽書,焦竑、陳第研究文字、考訂古音,方以智考訂方言俗語和官制。

這些學者的考據成果和考據方法直接開啟了清初的經世實證學風。清初顧炎武等學者繼承了明代學者的考據成果,並有鑒於明末以來的空疏學風,強調認真讀書,重視考察和博求實證的樸實學風,以這樣的方法研究經學、文字音韻學和歷史地理學,為此後清代的考據學在研究內容和研究方法上開了先路,成為乾嘉學派的“不祧祖先”。繼顧炎武之後,康熙時期又有閻若璩著《尚書古文疏證》、《四書釋地》;胡渭著《易圖明辨》、《禹貢錐旨》;毛奇齡著《四書改錯》;顧祖禹著《讀史方輿紀要》;姚際恆著《古今偽書考》,又有王錫闡、梅文鼎等關於天文歷算之作。他們都專力於考據並分別在訓詁經書、考釋歷史地理、考辨文獻和天文歷算方面做出成績,成為乾嘉學派的直接先驅。乾嘉學派正是在繼承和發展了歷代特別是清初學者的考據成果與考據方法的基礎上,把考據學發展為獨立的學派。

2、對我國兩千多年以來的文獻典籍,進行了大規模的整理總結,使豐富的文化遺產賴以保存,並為後人閱讀、利用和整理提供了方便,奠定了基礎。

以考據為特長的乾嘉學派,在吸收前人已有成果的基礎上,通過訓詁箋釋、版本鑒定、文字校勘、辨偽輯佚等方法和手段,對兩千多年來流傳下來的文化典籍,進行了大規模的、認真系統的整理和總結,做出了可貴的貢獻和成績,湧現了更多的學者和著述。在經學、小學、歷史、地理、金石、考古,以及工具書、叢書、類書的研究和編纂方面,都留下可資借鑒的寶貴成果。梁啟超在其《中國近三百年學術史》中,用一半以上的篇幅,綜述“清代學者整理舊學之總成績”,分“經學、小學及音韻學”,“校注古籍、輯佚書、辨偽書”,“史學、方誌學、地理及譜牒學”,“歷算學及其它科學、樂曲學”等四部分,詳細具體地總結了清代學者在整理古籍方面的成績和貢獻。雖然梁氏是就整個清代學者的成績而言,但其中大部分成績乃乾嘉時期所取得,讀者仍可從中了解乾嘉學派在這方面的學術成就。

3.乾嘉學派中有許多嚴肅的學者,在治學態度與治學方法上,嚴謹踏實,一絲不苟,而且還開近代實證學風之先河。

乾嘉學派取得的學術成就與這樣的治學態度、方法密不可分,而這樣的態度和方法,也是其學術成就的一方面。乾嘉學者在治學中繼承和發展了清初顧炎武提倡的學風,強調認真讀書,重視實證,力戒空談,主張“無一事無出處,無一事無來歷”。

乾嘉學派在治學方面,特別值得注意的是,一些乾嘉學者如王念孫、王引之、阮元等人,已將傳統的學術研究方法,大大推向前進,使自己的學術研究方法,已具有某些近代氣息。如王念孫、王引之父子在訓詁和詞語研究中,已具有近代文法觀念,以致當代語言學家呂叔湘在其《文言虛字》一書的序言中,認為自己在這方面的工作是王引之《經傳釋詞》一書的繼續。

乾嘉學派的治學內容是以儒家經典為中心

從總體上看,其治學宗旨和治學內容仍是為封建統治階級服務的封建文化,這就註定了其不可克服的歷史局限。它的治學宗旨和特點,決定其治學內容主要是儒家經典和其他封建文化典籍,它研究考證的問題,幾乎全是書本上的問題,缺乏新鮮的、現實的實際內容,確有脫離實際的傾向。

乾嘉學派觀察和思考問題的角度是向後看的而不是向前看,論證問題的過程和方法也過於機械和煩瑣,這是其最突出的弊端。由於乾嘉學派的治學內容是以儒家經典為中心,其治學方法是以考據為特點,一些乾嘉學者認為儒家典籍越古越真,越符合經書的本來面目。甚至認為對儒家典籍的註疏,也是唐勝於宋,漢必勝於唐。這種觀點使他們觀察和思考問題時,走上復古、佞古傾向。特別是以惠棟為代表的吳派學者,抱著“凡古必真,凡漢皆好”的態度,具有明顯的復古,泥古毛病。

黨同伐異、壁壘森嚴的門戶之見,這是乾嘉學派的另一突出弊端。乾嘉學派,公開打出漢學的旗幟后,以恢復漢學為己任,而排斥宋學。在清代堅持宋學立場的,也不屑與漢學家為伍。在整個有清一代漢、宋學之爭,此伏彼起,一直不絕如縷。在漢、宋兩派的對立鬥爭中,無論是漢學和宋學,都有很深的門戶之見。

顧炎武(1613年-1682年),原名絳,字忠清。明亡后,以慕文天祥學生王炎午為人,改名炎武,字寧人,亦自署蔣山佣。學者尊為亭林先生。江蘇蘇州崑山人,明末清初著名的思想家、史學家、語言學家。知識淵博,與黃宗羲、王夫之並為明末清初三大儒。炎武生於明萬曆四十一年(1613年),原為顧同應之子,過繼為堂伯顧同吉為嗣。寡母王氏未婚守節,獨力撫養顧炎武成人,教以岳飛、文天祥、方孝孺忠義之節。十四歲取秀才,即入復社。與同鄉歸庄友好,個性特立耿介,時人號為“歸奇顧怪”,以“行己有恥”、“博學於文”為學問宗旨。清軍入關后,炎武投入南明朝廷,任兵部司務。清軍攻陷南京后,又轉投王永祚義軍,又與歸庄聯合吳志葵、魯之嶼軍隊,欲解崑山之圍,終至功敗垂成。母親王氏遭清軍斷去右臂,絕食而亡,遺命炎武終身不得事清。安葬王氏后,炎武棄家遠遊,曾受隆武帝封授官職,領導義軍,屢經失敗。后北上考察山川形勢,聯結反清人士,至晚年遍歷山東、山西、河南、河北、陝西等地。炎武后致力於學術研究,留心於經世致用之學。對宋明所傳心性之學,深感不滿,主張“著書不如抄書”。晚年側重經學的考證,考訂古音,分古韻為10部。著有《日知錄》、《音學五書》等,他是清代古韻學的開山祖,成果累累;他對切韻學也有貢獻,但不如他對古韻學貢獻多。1678年,康熙帝開博學鴻儒科,招致明朝遺民,炎武以死堅拒推薦。1679年清廷開明史館,炎武以“願以一死謝公,最下則逃之世外”回拒熊賜履。康熙二十一年(1682年)正月初四在山西曲沃韓姓友人家,上馬時不慎失足,嘔吐不止,初九丑刻卒,享年七十。炎武學術的最大特色,是一反宋明理學的唯心主義的玄學,而強調客觀的調查研究,提出以“實學”代替“理學”的主張。開一代之新風,提出“君子為學,以明道也,以救世也。徒以詩文而已,所謂雕蟲篆刻,亦何益哉?”清代中期許多學者以此發端,崇尚研究歷史典籍,對中國歷史從天文地理到金石銘文無一不反覆考證,被稱為“乾嘉學派”。顧炎武則由於其經史考證的嚴謹學風,被普遍認為是學派思想的主要奠基人。顧炎武強調做學問必須先立人格:“禮義廉恥,是謂四維”,提倡“天下興亡,匹夫有責”。《日知錄》卷十三:“保天下者,匹夫之賤,與有責焉。”

錢大昕(1728年—1804年)是中國清代史學家,語言學家。字曉征,一字辛楣,號竹汀。江蘇嘉定(今上海嘉定)人。早年以詩賦聞名江南,獻賦獲賜舉人。乾隆十九年中進士,曾在鐘山、婁東、紫陽等各書院講學。對於音韻學和訓詁學很有創見。首先注意到了古聲母的研究,證明了古代沒有輕唇音和舌上音的分別。錢大昕考證,上古無輕唇音(唇齒音),“無”發成“模”,又轉為“毛”。“毛”的古音為“謀”,所以模能轉為毛。錢大昕撰《廿二史考異》一百卷,以顧炎武之歷史考據方法,拾遺規過,最享時譽。曹聚仁說:“錢大昕推許戴東原‘實事求是,不主一家’,儼然是科學家的頭腦了。假如他們研究的對像是自然科學的話,他們便是達爾文、法布耳那樣的科學家了。”他還稱讚說:“這(考據學)便是牛頓、達爾文的治學態度。”(《中國學術思想史隨筆》)錢也寫過〈奕喻〉這樣的文章,他在下棋時,領悟了一些道理:“今之學者,讀古人書,多訾古人之失;與今人居,亦樂稱人失。人固不能無失,然試易地以處,平心而度之,吾果無一失乎?吾能知人之失,而不能見吾之失;吾能知人之小失,而不能見吾之大失”。近代史學家陳寅恪獨服錢大昕,稱之為“清代史家第一人”。陳寅恪《元白詩箋證稿》依錢大昕《十駕齋養新錄》所謂“唐制服色不視職事官,而視階官之品”,考證當時“江州司馬青衫濕”的白居易,雖名義上為“從五品下”,然卻是“將仕郎守江州司馬”;據此,陳寅恪得出以下結論:“樂天此時止為州佐,固唯應依將仕郎之階品著青衫也。”。陳垣曾說:“《日知錄》在清代是第一流的,但還不是第一,第一應推錢大昕的《十駕齋養新錄》。”趙翼的《廿二史札記》 、王鳴盛《十七史商榷》與錢大昕的《廿二史考異》合稱清代三大史學名著。