司馬昭弒君

司馬昭弒君

司馬昭弒君,是三國時曹魏甘露五年五月(260年6月)發生於魏都洛陽的政治事件。魏帝曹髦欲討伐司馬昭,卻因王沈、王業的背叛而泄密,其本人被司馬昭的親信賈充指使武士成濟弒殺於南闕。事後司馬昭另立曹奐為帝,曹髦被追貶為庶人,忠於曹髦的大臣王經及親屬被殺,成濟則作為替罪羊被夷滅三族。

司馬昭弒君標誌著自曹芳以來曹氏集團恢復皇權的努力的徹底失敗,使司馬氏集團的政治勢力進一步得到鞏固,但也給司馬氏集團留下了政治陰影,並在一定程度上延緩了魏晉禪代的歷史進程。事見《三國志·三少帝紀》 《晉書·文帝紀》 《資治通鑒·魏紀九》 等。

相關典故有“司馬昭之心,路人皆知”、“晉祚不長”等。

正始十年(249年)起的十年間,司馬懿及其子司馬師、司馬昭先後發動高平陵之變、嘉平之變,鎮壓淮南三叛。在這些事件中,司馬氏集團廢少帝曹芳,逼死宗室曹彪,殺大臣曹爽、桓范、何晏、王凌、夏侯玄、李豐、張緝、許允、毌丘儉、諸葛誕等(大多誅及家人),其權力日益鞏固下來。

司馬氏集團注重豢養親信,培植勢力。司馬師曾暗中豢養死士三千人。司馬昭也豢養死黨,例如替司馬昭弒君的成濟,弒殺曹髦時擔任太子舍人;傳世文獻中並無關於曹髦立太子的記錄,胡三省判斷,成濟的太子舍人之職,是司馬昭私相授受的結果。他們也注意把控軍權,控制禁軍的中護軍賈充即是司馬昭的心腹。

自正始十年(249年)至甘露三年(258年),曹魏皇權日漸衰微。尤其是曹芳被廢后,皇宮衛士被大量削減,僅以老弱戍守;又據毌丘儉所言,司馬師不上朝覲見君主,曹髦欲探問其疾病,也被司馬師拒絕,皇權之衰微可見一斑。

曹髦雖無實權,但才慧早成,有志於中興曹魏,尤其推崇中興夏朝的少康。即位之初,曹髦曾採取減省用度、派遣侍中巡視等舉措。司馬師死去后,曹髦命司馬昭鎮守許昌,令尚書傅嘏率六軍回京師,由此可以達到削奪司馬昭的兵權的效果,但司馬昭用傅嘏及鍾會的計謀,公然抗旨,自己率軍回京。曹髦計劃落空,又不得不對司馬昭加以籠絡。此後,曹髦還曾寫作《潛龍詩》以自諷,司馬昭對此感到厭惡,二人的矛盾逐漸激化。

曹髦在位時期出現了一些異常“天象”,例如頻繁出現的“龍現於井”的情況,又如甘露五年正月初一日(己酉,260年1月30日)發生日食。西漢的京房、東晉的干寶等學者,依據天人感應等學說,認為此類現象預示著君權衰落、禍事興起。在當時的文化背景下,當事人的心理狀況也難免受到此類天象的影響,例如曹髦借“龍現於井”寫作的《潛龍詩》即是以此類觀點為主旨的。

曹髦受逼及討伐司馬昭(新鍥京本校正通俗演義按鑒三國志傳)

此外,盧弼根據《晉書·文帝紀》的記載,推測當時司馬昭的確有廢黜曹髦的圖謀,而《魏氏春秋》記載的鄭小同的被毒殺,也正是緣於司馬昭擔心自己廢立君主的圖謀泄露。另據《魏晉世語》、《晉書·石苞傳》等記載,時任鎮東將軍石苞曾覲見曹髦,被曹髦挽留了很久。司馬昭派人請來石苞詢問情況,石苞說:“這位君主可不是一般人。”次日石苞就離開洛陽,不幾日即發生司馬昭弒君之事。

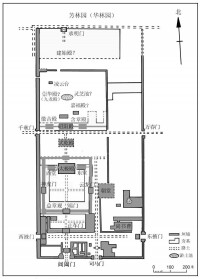

曹魏西晉洛陽宮平面復原圖

於是,曹髦召見侍中王沈、尚書王經、散騎常侍王業,對他們說:“司馬昭的野心,連路上的行人都知道。我不能坐等被廢黜的恥辱,今天我要親自與你們一起出宮討伐他。”王經勸阻曹髦說:“古時魯昭公因不能忍受季氏的專權,討伐失敗而出走,丟掉了國家,被天下人所恥笑。如今權柄掌握在司馬昭之手已經很久了,朝廷內以及四方之臣都為他效命而不顧逆順之理,也不是一天了。而且宮中宿衛空缺,兵力十分弱小,陛下憑藉什麼?而您一旦這樣做,不是想要除去疾病卻反而使病更厲害了嗎?禍患恐怕難以預測,此事應該慎重。”曹髦從懷中拿出黃絹紹書扔在地上說:“這樣做已經決定了!縱使死了,又有什麼可怕的!何況不一定會死呢!”

曹髦說完,就進內宮稟告郭太后。王沈、王業要王經與他們一起告密,但被王經拒絕。王沈、王業遂奔出宮殿,疾馳稟報司馬昭,使得司馬昭得以有所防備。

曹魏西晉洛陽城平面復原圖

曹髦在東止車門遭遇入宮的司馬伷及其手下,曹髦左右之人怒聲呵斥他們,司馬伷的兵士被嚇得逃走了。

曹髦率眾繼續前進,至皇宮南闕,賈充率聽命於司馬昭的軍隊也從外入宮,迎面與曹髦戰於南闕之下,曹髦親自用劍拼殺,並且警告說自己是要有所討伐的,敢於輕舉妄動者將被族誅。一說,賈充的部眾停下來不敢交戰,甚至想要退卻。

騎督成倅之弟成濟,擔任太子舍人,也在賈充麾下,問賈充說:“事情緊急了,你說怎麼辦?”賈充說:“司馬公養你們這些人,正是為了今日。今日之事,沒什麼可問的!”成濟答道:“是。”於是立即抽出長戈上前刺殺曹髦,戈刃刺穿了曹髦的身體而從其後背露出。曹髦死在車下。

南闕交兵(《遺香堂繪像三國志》)

司馬昭進入殿中,召集群臣議論善後事宜。尚書左僕射陳泰不來,司馬昭讓陳泰之舅尚書荀顗去叫他,陳泰不以為然,對荀顗說:“輿評拿我跟您相提並論,現在看,您不如我啊。”但子弟們里裡外外都逼著陳泰去,陳泰這才不得已流著淚入宮。司馬昭將他請到曲室之中謀划,說:“玄伯,你將怎樣對待我呢?”陳泰說:“只有殺掉賈充,才能稍稍謝罪於天下。”司馬昭考慮了很久才說:“你再想想退一步的辦法。”陳泰說:“我只有更進一步的辦法,不知如何再退。”司馬昭就不再說話了。

五月七日(己丑,6月2日)當天,頒布郭太后令,宣稱曹髦弒母不孝,將他廢為庶人,就以庶人禮安葬;並且表彰告密的王沈、王業,而要求將與司馬昭不同心的王經及其家屬逮捕治罪。這篇令被收錄在陳壽的《三國志》中。其中關於所謂曹髦弒殺太后的說法基本不被採信,但“從懷裡掏出黃素詔書”、“聲稱要親自出宮討伐大將軍”等多個細節,在裴松之注徵引的多篇關於司馬昭弒君的文獻中得到了反映。

五月八日(庚寅,6月3日),太傅司馬孚、大將軍司馬昭、太尉高柔、司徒鄭衝上奏,在指責被弒殺的曹髦悖逆不道、自取大禍、為世人和祖宗神靈所不容后,請求太后加恩將其葬禮等級提升為王禮,太后同意。

司馬昭善後(新鍥京本校正通俗演義按鑒三國志傳)

其一,逮捕王經及其家屬,交付廷尉。王經向他母親謝罪,他母親臉色不變,笑著回答說:“人誰能不死,只恐怕死的不得其所。為此事大家同死,還有什麼遺恨!”到被誅殺的那天,故吏向雄為之痛哭,悲哀之情感動了整個街市之人。司馬炎在位時,認為王經“守志可嘉”,賜其孫郎中之職。

其二,將成濟作為弒君事件的替罪羊加以誅殺。一同被殺的還有成濟之兄、同在軍中的成倅。據《魏氏春秋》記載,成濟兄弟不服罪,光著身子跑到屋頂,破口大罵,被人從下方射殺。

其三,追究閶閭門守將的責任。據《魏晉世語》記載,司馬昭弒君后,責問司馬乾何以來遲,司馬乾便把被滿長武勸阻的事告訴司馬昭。參軍王羨因被阻攔,懷恨在心,也向司馬昭責難滿長武。司馬昭本就因平定諸葛誕時滿長武及其父昌邑侯滿偉 的表現不滿,借這個機會拷打滿長武,杖殺了他,並貶其父滿偉為庶人,人們為他們感到冤屈。另據《晉書·荀勖傳》記載,司馬昭想要對孫佑加以族誅,荀勖勸阻,其中說道:“現在成倅的罪過只由他自身來承擔,孫佑卻被族誅,恐怕忠義之士會私下議論。”於是司馬昭轉而將孫佑貶為庶人。

五月九日(辛卯,6月4日),群臣上奏,尊郭太后的“令”為“詔”。五月二十六日(戊申,6月21日),司馬昭又上疏郭太后,聲稱:自己本想捨棄己身、聽候曹髦裁決,但考慮到曹髦想謀殺太后,於是動兵,但仍命令將士不得傷害任何人,並曾連續發命,不得迫近天子輦車;成濟私自闖入兵陣導致曹髦被殺,現已將成濟軍法從事,還應逮捕成濟家屬,交付廷尉治罪。太后詔在再次責難曹髦后,同意了司馬昭的要求。

六月一日(癸丑,6月26日),太後下詔令群臣為常道鄉公曹璜更名。后定名曹奐。六月二日(甲寅,6月27日),常道鄉公繼位,即魏元帝,改元景元。

經過政變及後續處置,司馬昭弒君事件中的被害者除曹髦本人外,還包括:王經及其家屬,成濟、成倅兄弟 及成濟的三族,滿長武。孫佑 和滿偉 被免為庶人,已死的曹髦亦被追貶。告密者中,王沈不久便被封為安平侯,食邑兩千戶;王業則在入晉后擔任中護軍、尚書左僕射。賈充未被追究弒君之罪,且在曹奐即位後進封安陽鄉侯,增加食邑一千二百戶,統領城外諸軍,加散騎常侍。王祥在為曹髦舉哀時曾痛哭,不久加封為司空。司馬孚也曾為曹髦痛哭,並上表請求追究主使者,還請求提升曹髦墓葬的規格,後來,司馬孚也進封為長樂公。

司馬昭在弒君前,本有封晉公、升相國、加九錫的賞賜。弒君之後,五月二十一日(癸卯,6月16日),司馬昭對三項封賞加以推辭,郭太後下詔對他加以表彰。曹奐繼位后,於六月四日(丙辰,6月30日)即下詔讓司馬昭為相國、封晉公、加九錫,此後於景元二年(261年)八月、景元四年(263年)二月 繼續下詔封賞,都被司馬昭推辭。直到當年十月伐蜀屢有斬獲,曹奐又進行封賞,司馬昭方才接受。

司馬孚:殺陛下者,臣之罪。

王祥:老臣無狀。

張悌:曹髦之死,四方不動。

陳壽:高貴公才慧夙成,好問尚辭,蓋亦文帝之風流也;然輕躁忿肆,自蹈大禍。

元子攸:寧與高貴鄉公同日死,不與常道鄉公同日生。(又作:“吾寧為高貴鄉公死,不為常道鄉公生!”)

房玄齡等《晉書》:①為帝之主,不亦難乎?······反雖討賊,終為弒君。(評司馬昭)②王沈才經文武,早屍人爵,在魏參席上之珍,居晉為幄中之士,桐宮之謀遽泄,武闈之禍遂臻。······處道文林,胡貳爾心?③賈充以諂諛陋質,刀筆常材,幸屬昌辰,濫叨非據。抽戈犯順,曾無猜憚之心;杖鉞推亡,遽有知難之請,非惟魏朝之悖逆,抑亦晉室之罪人者歟!

葉適:至髙貴公,則又有可哀者。司馬懿父子暴擅亟奪,五年未遠,國祚已非魏有。······侍從、群臣一語不酬對,更假數歲,不過身親授受而已。而或者乃指《易》屯膏之義,謂小貞則吉,大貞則防,未知亡國與殺身,小大何所別異,而尚以吉凶言乎!宜公欲以少康自比而終不能也。公立時年十五,英才逸氣,與少康、晉悼略相似,哀哉!哀哉!

李冶:①士大夫大節,不必觀其所為,但觀其所不為足矣。······使沈、業如經之不言,則髦必當得志,昭必先誅,魏祚必不傾,司馬氏亦無自而王也。成敗之機,在於呼吸,而沈、業二鼠子背國佐賊。賊因得以肆其毒焉。反覆變詐若沈、業者,真二國之賊也。②雖然魏史不傳王經,晉史為傳沈等,而千載而下,終不能廢經之美。而沈等之臭惡,借東海之波,亦莫得而濯之。

胡三省:①帝固有志於少康矣,然而不能殲澆、豷而身死人手者,不能布其德而兆其謀也。②帝有誅昭之志,不務養晦,而憤郁之氣見於辭而不能自掩,蓋亦淺矣,此其所以死以於權臣之手乎!③帝禮遇王沈,呼為“文籍先生”,而臨變乃爾,吁!

吳澄:夫弒髦,賈充發言,成濟操刃,而《皇極經世書》及《通鑒綱目》皆書曰“魏司馬昭弒其君髦”,曷嘗歸獄於賈充與成濟哉?趙盾之專,猶司馬昭之專也;晉靈之欲殺盾,猶曹髦之欲殺昭也;趙穿之弒晉靈,猶成濟之弒曹髦也。趙盾陽為不知謀,以求自免其弒君之罪,將誰欺乎?夫子書曰“晉趙盾弒其君夷臯”,誅首惡也。

劉友益(元代學者):曹髦之殞,本以輕舉無謀而見及,況唱逆者賈充,而抽戈者成濟,今但歸獄於昭,略不他及,何哉?趙穿親舉桃園之難,而《春秋》正色書盾。況昭久操國命,特借成濟之手而已。雖葬以王禮,夛濟三族,天下豈可以文欺哉?若移以誅昭,則君弒賊討,始可以成禮葬矣。

邱濬:魏主髦之被弒,司馬昭之心、賈充之計也,特假手成濟耳。昭殺之,以欺世逭誅,今亦以“昭誅”書之何?用以示戒萬世,使人莫為賊臣所欺也。······人人不為權奸所用,則彼安能以其一人智力為之哉!

李贄:①王經極老成,然曹髦亦自不弱,屈於勢耳。②比操前事又加利矣,快心,快心。(就《三國演義》而評)

王夫之:使司馬昭殺賈充以謝天下,天下其可謝,而天其弗亟絕之邪?己謀逆而人成之,事成而惡其人,心之不昧者也。

毛宗崗父子評本:然而弒君之事,人固難之矣。司馬昭不自弒之,而使賈充弒之;賈充又不自弒之,而使成濟弒之。所以然者,誠畏弒君之名而避之耳。熟知論者不歸罪於濟而歸罪於充,又不獨歸罪於充,而歸罪於昭,然則雖畏而欲避,而何所容其避哉?《春秋》誅亂賊必誅其首,有以夫!(就《三國演義》而評)

何焯:或以公是舉失之輕脫,正使隱忍不發,亦不過作陳留王耳,吾殊健其勇決也!

趙一清:趙高之後,復見此事。王莽、梁冀陰行鴆毒,未有如此之顯者也。

牛運震:高貴鄉公遇弒之事,人所共憤。司馬氏又誣之以謀危太后之罪,豈復有天道邪!

李慈銘:①高貴鄉公······決計討司馬昭,亦不失為英雄。後人見其敗死,謂之寡謀輕舉,為魯昭公之續。不知楚莊王之討斗椒,叔孫昭子之討豎牛······皆冒險奮發,卒底於成。事機之會,間不容髮,勇決速斷,固除亂之首務矣。後世人君,狃於魯昭高貴之事,因循容忍,以釀大禍者,不知凡幾,可勝慨哉!高貴自言:“正使死,何所懼?況不必死耶!”二語慷慨激烈,千載下讀之猶有生氣。②觀《高貴紀》所載太后追廢之詔,醜辭誣詆,令人髮指,以賢如髦,而致斯慘酷,操之餘殃,甚矣。其時儒學重臣,若王祥、王沈、高柔、裴秀、盧毓輩,皆坐視此變,附和賊臣,經術之害,固有甚於匡、張、孔、馬者焉。

蔡東藩:魏主髦鹵莽從事,彷彿孫亮,亮且不能誅綝,髦亦安能誅昭?南關遇弒,莫非其自取耳。惟王經見危授命,始則進諫,繼則抗逆,身雖被戮,名獨流芳,而經母亦含笑就刑,賢母忠臣,並傳千古,以視成濟之為虎作倀,亦夷三族。其相去為何如乎?

呂思勉:①論兵力,高貴鄉公自非司馬昭之敵,高貴鄉公亦豈不知?然而敢於率兵直出者。一則忿威權日去,感情衝動,未免要孤注一擲;一亦由專制時代,皇帝的名義到底非尋常人所敢輕犯,他也有個幸勝的希冀。試看司馬昭的兵,既已潰退於前,賈充的兵又要漬退於後,則他的估計原沒有十分錯,無如狠惡而敢幹犯名義的人,歷代總是有的,尤其是在軍閥手下。而高貴鄉公就在這種情勢之下犧牲了。②這樣辦,成濟自然是冤枉的。但我說:冤枉或許只有一半、因為不許傷害高貴鄉公的命令,說不定司馬昭在當日是當真發出的,至少沒有叫他傷害高貴鄉公,因為這根本用不著。而成濟當日,殺人殺得手溜,竟把他刺得胸背洞穿,這也只好算作蠻性發作,自取其咎了。③然而俗話說“兔死狐悲,物傷其類”,司馬昭下如此辣手,難道不怕其餘的武人看著寒心么?然而他竟不怕。而其餘的武人也竟不能對他有什麼反響。.這就可見得他對於武人控制力之強,亦可見得成功者之非出於偶然了。

在政治權力層面上,隨著曹髦的被弒殺,從朝廷到地方,忠於曹 氏的勢力大體已被全部翦除。司馬代魏的最後一個障礙被掃除(另有觀點將鍾會視作最後的障礙),司馬氏的地位更加鞏固。對司馬氏而言,其篡魏的遮羞布已被撕下,篡魏勢在必行。對賈充、王沈而言,他們對司馬昭功勞卓著,必將獲得豐厚的政治回報。

然而,從社會輿論的角度看,司馬氏雖權勢愈甚,卻因礙於弒君的惡劣影響,被迫暫緩魏晉禪代的步伐。有研究者認為,這是曹髦以生命為代價,為新即位的曹奐留下的一筆政治遺產。不過,與曹芳和曹髦為了應對司馬氏的篡權奪位試圖掙扎抵抗不同,曹奐對司馬氏集團及其所推進的魏晉禪代採取了服從的態度。而司馬昭為了在一定程度上擺脫弒君所帶來的道德危機,使魏晉禪代重新具有道義上的合法性,遂力排眾議發動魏滅蜀之戰,借伐蜀之功為其禪代鋪平道路。最後,曹奐禪位於司馬炎,使魏晉禪代終告實現。

儘管最後禪代成功,司馬昭弒君事件仍成為了司馬氏集團揮之不去的政治陰影。例如,王沈被曹髦尊稱為“文籍先生”,卻不忠於曹髦而告密,導致司馬昭弒君,故而受到輿論的批評。西晉建立后,賈充還曾在宴會上被庾純批評為“天下凶凶,由爾一人”,反駁后又被庾純質問“高貴鄉公何在”。賈充的母親見到古今皆重忠義,故多次痛罵親手弒君的成濟,只是不知其子賈充也參與了弒君之事,僕人們聽到她罵成濟都偷偷地笑。另據《資治通鑒》記載,賈充曾質問孫皓其之前在東吳實行的酷刑是怎麼一回事,不料被孫皓反唇相譏:“人臣有弒其君及奸回不忠者,則加此刑耳。”這令賈充十分尷尬。直到東晉,據《世說新語》記載,當晉明帝聽王導講述晉朝建立的過程,聽到司馬昭弒君等事時也忍不住捂住臉說:“若如公言,祚安得長!”

弒君事件后,直到唐代前,各類傳世文獻往往不直接將司馬昭稱為弒君者。例如在《魏晉世語》中,該事件被稱為“高貴鄉公之難” ,《世說新語》中,稱這一事件為“文王之末高貴鄉公事” 。至唐代,《晉書》在《文帝紀》中,曾引用趙盾弒君的典故,說司馬昭“反雖討賊,終為弒君”;但在《石苞傳》、《荀勖傳》中,又分別使用了“成濟之事”和“高貴鄉公欲為變”的表述。清人郭倫在《晉記》中批評後者“大悖於理”。

唐代人蕭穎士則直書“司馬昭弒帝於南闕”,許嵩《建康實錄》也說“魏相國司馬昭弒其君髦”。此後,宋代邵伯溫《皇極經世書》 、朱熹《資治通鑒綱目》、蕭常《續後漢書》 ,以及宋元之際馬端臨《文獻通考》引述其父馬廷鸞語、郝經《續後漢書》 ,也有與之類似的提法,金朋說還有題為“司馬昭弒魏主”的詩作。 《三國演義》中,“司馬昭弒君”及類似語詞更是反覆出現。

此外,《漢晉春秋》記載的曹髦之語,后演變為成語“司馬昭之心,路人皆知”,成為謀朝篡位、爭權弒君的代名詞,還用於泛指人所共知的陰謀。

記載司馬昭弒君的各種典籍,在內容上有諸多分歧。例如:

關於曹髦的計劃,《太后令》、《漢晉春秋》、《魏氏春秋》等均稱曹髦在召見王經等時就已經決心出宮討伐司馬昭,但《晉書》稱曹髦的計劃是在宮中召見百官並罷免、放逐司馬昭,並下令宮禁戒嚴、只待天明,但因為得知王沈、王業告密,才改變計劃,主動出擊。

關於人物言論,《漢晉春秋》記載曹髦說“司馬昭之心,路人所知也”;但《魏晉春秋》未記載此語,而是記載曹髦說:“假如這都可以忍耐,還有什麼不能忍耐的!今天務必行動。” 《魏末傳》記載的賈充鼓動將士的話,較之其他史籍中的更為露骨,即,當成氏兄弟率部下出列,又回頭問賈充說“要殺,還是要抓”時,賈充徑直說:“殺!”即使同是《漢晉春秋》,也因版本不同而存在岐說,例如《三國志注》中曹髦所說的“正使死,復何懼”一句,《世說新語注》中“懼”作“恨” ,含義有所不同。

關於曹髦敗亡的過程,《晉書·文帝紀》等稱司馬昭的部眾不敢與曹髦的部眾交戰,但《魏氏春秋》反映出曹髦死前其部眾已經潰散,淪為孤家寡人,成濟是在這種情況下受賈充鼓動弒殺曹髦。而《魏末傳》則記載曹髦在雙方交戰中曾有“放仗”(即“放下武器”)的命令(一種理解是曹髦自知不敵,下令投降),但還是被趁機弒殺;該書還將刺殺曹髦者記載為成濟和成倅兩人。此外,關於弒君所用的兵器,也有戈 和矛 的不同說法。

據《三國志》,曹髦的葬禮由庶人禮加恩提升為王禮, 《漢晉春秋》則稱曹髦下葬時,送葬隊伍未掛旌幡,只有幾輛喪車。百姓們圍觀,有人說:“這就是前些日子被殺的皇帝啊!”還有人掩面哭泣,悲痛不已。

裴松之認為,《漢晉春秋》所記算不上王禮。他還引述子貢的話,認為《漢晉春秋》的這一記載與傳世文獻對紂惡行的記載相似,誇大其詞,是對司馬氏的誹謗。周壽昌則認為,裴松之並沒有充分認識到司馬昭的“凶威”,所謂王禮可能只是名義而已。同時,周壽昌也注意到了《帝王世紀》關於曹髦被以公禮安葬的記載。

此外,《漢晉春秋》記載曹髦在丁卯日下葬,但甘露五年五月無丁卯日。司馬昭弒君之後最近的丁卯日為景元元年六月十五日(260年7月10日)。

《晉諸公贊》記載,王經拒絕與王沈、王業一同向司馬昭告密。 《晉紀》也反映出王經忠於曹髦。但《魏晉世語》則記載,王經是因為“正直”才沒有離開宮禁,且他也通過王沈和王業向司馬昭傳達自己的心意;王業並沒有傳達,這才導致王經及其母被殺。學者們普遍質疑《魏氏春秋》的記載,《資治通鑒》也採信《晉諸公贊》的記載,未採信《魏氏春秋》;但圍繞《魏晉春秋》中“正直”的含義,仍存在爭議。

劉孝標認為,此處的“正直”並無特殊含義,而《魏晉世語》既說王經正直,又說王經向司馬昭傳達心意,是自相矛盾的,《晉諸公贊》和《晉紀》的記載則是可靠的。盧弼也認為“正直”應當“如本字意”,又徵引他人觀點並附以己見指出,從王經最後的慘烈結局來看,他應該是忠於曹髦的;《魏晉世語》關於王經向司馬昭傳達心意的記載,就其來源而言,很可能是促成司馬昭弒君的王沈等人為了抹黑王經的形象而捏造的。

何焯、吳金華等人則對“正直”提出了不同的理解。何焯認為“正直”是“正當入直”之意,吳金華則認為“正直”指值班官員之首,是與“次直”相對的概念。

《三國志》、《晉書·文帝紀》都有成濟、成倅的家人被株連的記載。然而,丁國鈞據荀勖勸諫司馬昭不要誅殺孫佑的話(也就是“今成倅罪止其身”) ,認為所謂株連夷族並未實行。不過,從《三國志》記載的司馬昭的表章看,成濟和成倅被殺與司馬昭上奏請求株連兩事間有一定間隔,荀勖所說的“成倅罪止其身”,或許只是司馬昭上奏請求株連之前的情況。

據《三國志》記載,陳泰死於司馬昭弒君這一年,但未記載具體死因,也未提及陳泰參與司馬昭弒君事件的處置。《晉紀》、《魏氏春秋》、《漢晉春秋》則均記載陳泰在司馬昭弒君之後提出殺死賈充以向天下人謝罪,司馬昭不接受。不過,《魏氏春秋》稱陳泰在商議前曾和司馬孚一起伏帝屍痛哭、商議后嘔血身亡; 《晉紀》是否記載陳泰之死不詳,但其記載陳泰原本閉門不出,應不存在伏屍痛哭之事;《漢晉春秋》則稱陳泰是在請求誅殺賈充而被司馬昭拒絕後,回到家中自殺而死。

裴松之在《三國志注》中曾對《晉紀》和《魏氏春秋》的記載進行辨析。他認為,由於《晉紀》記載陳泰在司馬昭對弒君事件進行善後時官居太常,而《三國志》本傳沒有陳泰當過太常的記載,故《晉紀》記載的來源存在疑問;至於《魏氏春秋》的記載,則是在《晉紀》記載基礎上加以改編的結果,更加缺乏真實性。對於前述《漢晉春秋》的關於陳泰之死的記載,裴松之則沒有徵引和討論。

對於司馬昭弒殺曹髦的過程,陳壽在撰寫《三國志·三少帝紀》時僅以“五月己丑,高貴鄉公卒,年二十”加以直接敘述,不僅字數短少,而且未記載死亡地點和原因,也不稱曹髦為帝,而改稱舊號“高貴鄉公”。其餘部分,主要是善後時郭太后的令和司馬昭等人的表章,其中貶斥曹髦、褒揚司馬、不提賈充、諉過成濟。

唐代史學家劉知幾批評陳壽等史學家把責任推到成濟身上,對司馬昭弒君的真正過程避而不談,不及習鑿齒的秉筆直書。清代學者趙翼也批評陳壽,認為“賈充奉司馬昭旨使成濟刺帝之事,略無一字”,被弒殺者就像壽終正寢一般;弒君之主謀司馬昭,不僅無罪,反而有“討賊之功”,是“曲筆之甚者”。

清代學者何焯有不同看法。他認為陳壽不記載死亡地點,是遵循了春秋筆法,暗示出曹髦並非自然死亡,猶有良史風範;而通過詳細抄錄令和表章,也可以間接呈現司馬昭弒君的本來面貌;這樣書寫,是必要的變例。梁章鉅對他進行反駁,認為陳壽記載司馬昭弒君的方式讓人費解,從春秋筆法的角度解讀不過是為陳壽開脫。盧弼則認同何焯的觀點,還有論者稱陳壽是“變例直書”。

據研究,陳壽修史的確深受《春秋》影響。儘管如此,當代學者對陳壽的舉動的評價仍很不一樣。學者於植元認為:“太后令”的出籠是客觀存在的歷史事實,其執筆者也並非陳壽;陳壽修史,不得不將之存錄,但他仍費盡心計在史料的剪裁和安排上為被弒的曹髦鳴不平,“只是讀者需要細心揣摩方可悟出究竟”。柯美成則認為,陳壽就司馬昭弒君之事對司馬氏進行的回護是不能否認的。

羅貫中著《三國演義》第一百一十四回。

蔡東藩著《後漢演義》第九十九回,《兩晉演義》第一回。

1994年版電視劇《三國演義》第八十一集《司馬昭弒君》。

2013年紀錄片《中國通史》之《西晉統一》。

2015年紀錄片《園林》第三集《桃花源有多遠》。