共找到8條詞條名為採薇的結果 展開

採薇

《故事新編》篇章

魯迅創作於1935年12月,故事的主人公叔齊和伯夷是商代小國孤竹國的公子,他們在周武王建立周朝後決定不吃周朝的糧食,於是餓死在首陽山上。

魯迅小說,採薇中的主人公叔齊和伯夷很明顯是以他們為原型,不過魯迅把他們用在小說中並不是取他們的骨氣,而是用他們的不知變通來諷刺世人。小說中叔齊和伯夷的不知變通表現在他們口中時時掛著的話是“不合先王之道”,因為他們認為周攻入商滅了紂王是改了文王的規矩便決定不吃周家的糧食而去山上採薇草吃薇,最後知道薇草也是周朝的,便也不吃,直至餓死……

一

這半年來,不知怎的連養老堂里也不大平靜了,一部分的老頭子,也都交頭接耳,跑進跑出的很起勁。只有伯夷〔2〕最不留心閑事,秋涼到了,他又老的很怕冷,就整天的坐在階沿上曬太陽,縱使聽到匆忙的腳步聲,也決不抬起頭來看。

“大哥!”

一聽聲音自然就知道是叔齊。伯夷是向來最講禮讓的,便在抬頭之前,先站起身,把手一擺,意思是請兄弟在階沿上坐下。

“大哥,時局好像不大好!”叔齊一面並排坐下去,一面氣喘吁吁的說,聲音有些發抖。

“怎麼了呀?”伯夷這才轉過臉去看,只見叔齊的原是蒼白的臉色,好像更加蒼白了。

“您聽到過從商王〔3〕那裡,逃來兩個瞎子的事了罷。”

“唔,前幾天,散宜生〔4〕好像提起過。我沒有留心。”

“我今天去拜訪過了。一個是太師疵,一個是少師強,還帶來許多樂器〔5〕。

聽說前幾時還開過一個展覽會,參觀者都‘嘖嘖稱美’,——不過好像這邊就要動兵了。”

“為了樂器動兵,是不合先王之道的。”伯夷慢吞吞的說。

“也不單為了樂器。您不早聽到過商王無道,砍早上渡河不怕水冷的人的腳骨,看看他的骨髓,挖出比干王爺的心來,看它可有七竅嗎?〔6〕先前還是傳聞,瞎子一到,可就證實了。況且還切切實實的證明了商王的變亂舊章。變亂舊章,原是應該征伐的。不過我想,以下犯上,究竟也不合先王之道……”

“近來的烙餅,一天一天的小下去了,看來確也像要出事情,”伯夷想了一想,說。“但我看你還是少出門,少說話,仍舊每天練你的太極拳的好!”

“是……”叔齊是很悌的,應了半聲。

“你想想看,”伯夷知道他心裡其實並不服氣,便接著說。“我們是客人,因為西伯肯養老〔7〕,呆在這裡的。烙餅小下去了,固然不該說什麼,就是事情鬧起來了,也不該說什麼的。”

“那麼,我們可就成了為養老而養老了。”

“最好是少說話。我也沒有力氣來聽這些事。”

伯夷咳了起來,叔齊也不再開口。咳嗽一止,萬籟寂然,秋末的夕陽,照著兩部白鬍子,都在閃閃的發亮。

二

然而這不平靜,卻總是滋長起來,烙餅不但小下去,粉也粗起來了。養老堂的人們更加交頭接耳,外面只聽得車馬行走聲,叔齊更加喜歡出門,雖然回來也不說什麼話,但那不安的神色,卻惹得伯夷也很難閑適了:他似乎覺得這碗平穩飯快要吃不穩。

十一月下旬,叔齊照例一早起了床,要練太極拳,但他走到院子里,聽了一聽,卻開開堂門,跑出去了。約摸有烙十張餅的時候,這才氣急敗壞的跑回來,鼻子凍得通紅,嘴裡一陣一陣的噴著白蒸氣。

“大哥!你起來!出兵了!”他恭敬的垂手站在伯夷的床前,大聲說,聲音有些比平常粗。

伯夷怕冷,很不願意這麼早就起身,但他是非常友愛的,看見兄弟著急,只好把牙齒一咬,坐了起來,披上皮袍,在被窩裡慢吞吞的穿褲子。

“我剛要練拳,”叔齊等著,一面說。“卻聽得外面有人馬走動,連忙跑到大路上去看時——果然,來了。首先是一乘白彩的大轎,總該有八十一人抬著罷,裡面一座木主,寫的是‘大周文王之靈位’;後面跟的都是兵。我想:這一定是要去伐紂了。現在的周王是孝子,他要做大事,一定是把文王抬在前面的。看了一會,我就跑回來,不料我們養老堂的牆外就貼著告示……”

伯夷的衣服穿好了,弟兄倆走出屋子,就覺得一陣冷氣,趕緊縮緊了身子。伯夷向來不大走動,一出大門,很看得有些新鮮。不幾步,叔齊就伸手向牆上一指,可真的貼著一張大告示〔8〕:

“照得今殷王紂,乃用驛婦人之言,自絕於天,毀壞其三正,離逷其王父母弟。乃斷棄其先祖之樂;乃為淫聲,用變亂正聲,怡說婦人。故今予發,維共行天罰。勉哉夫子,不可再,不可三!此示。”

兩人看完之後,都不作聲,徑向大路走去。只見路邊都擠滿了民眾,站得水泄不通。兩人在後面說一聲“借光”,民眾回頭一看,見是兩位白須老者,便照文王敬老的上諭,趕忙閃開,讓他們走到前面。這時打頭的木主早已望不見了,走過去的都是一排一排的甲士,約有烙三百五十二張大餅的工夫,這才見別有許多兵丁,肩著九旒雲罕旗〔9〕,彷彿五色雲一樣。接著又是甲士,後面一大隊騎著高頭大馬的文武官員,簇擁著一位王爺,紫糖色臉,絡腮鬍子,左捏黃斧頭,右拿白牛尾,威風凜凜:這正是“恭行天罰”的周王發〔10〕。

大路兩旁的民眾,個個肅然起敬,沒有人動一下,沒有人響一聲。在百靜中,不提防叔齊卻拖著伯夷直撲上去,鑽過幾個馬頭,拉住了周王的馬嚼子,直著脖子嚷起來道:“老子死了不葬,倒來動兵,說得上‘孝’嗎?臣子想要殺主子,說得上‘仁’嗎?……”

開初,是路旁的民眾,駕前的武將,都嚇得呆了;連周王手裡的白牛尾巴也歪了過去。但叔齊剛說了四句話,卻就聽得一片嘩啷聲響,有好幾把大刀從他們的頭上砍下來。

“且住!”

誰都知道這是姜太公〔11〕的聲音,豈敢不聽,便連忙停了刀,看著這也是白須白髮,然而胖得圓圓的臉。

“義士呢。放他們去罷!”

武將們立刻把刀收回,插在腰帶上。一面是走上四個甲士來,恭敬的向伯夷和叔齊立正,舉手,之後就兩個挾一個,開正步向路旁走過去。民眾們也趕緊讓開道,放他們走到自己的背後去。

到得背後,甲士們便又恭敬的立正,放了手,用力在他們倆的脊樑上一推。兩人只叫得一聲“阿呀”,蹌蹌踉踉的顛了周尺一丈〔12〕路遠近,這才撲通的倒在地面上。叔齊還好,用手支著,只印了一臉泥;伯夷究竟比較的有了年紀,腦袋又恰巧磕在石頭上,便暈過去了。

三

大軍過去之後,什麼也不再望得見,大家便換了方向,把躺著的伯夷和坐著的叔齊圍起來。有幾個是認識他們的,當場告訴人們,說這原是遼西的孤竹君的兩位世子,因為讓位,這才一同逃到這裡,進了先王所設的養老堂。這報告引得眾人連聲讚歎,幾個人便蹲下身子,歪著頭去看叔齊的臉,幾個人回家去燒薑湯,幾個人去通知養老堂,叫他們快抬門板來接了。

大約過了烙好一百零三四張大餅的工夫,現狀並無變化,看客也漸漸的走散;又好久,才有兩個老頭子抬著一扇門板,一拐一拐的走來,板上面還鋪著一層稻草:這還是文王定下來的敬老的老規矩。板在地上一放,空嚨一聲,震得伯夷突然張開了眼睛:他蘇醒了。叔齊驚喜的發一聲喊,幫那兩個人一同輕輕的把伯夷扛上門板,抬向養老堂里去;自己是在旁邊跟定,扶住了掛著門板的麻繩。

走了六七十步路,聽得遠遠地有人在叫喊:“您哪!等一下!薑湯來哩!”望去是一位年青的太太,手裡端著一個瓦罐子,向這面跑來了,大約怕薑湯潑出罷,她跑得不很快。

大家只得停住,等候她的到來。叔齊謝了她的好意。她看見伯夷已經自己醒來了,似乎很有些失望,但想了一想,就勸他仍舊喝下去,可以暖暖胃。然而伯夷怕辣,一定不肯喝。

“這怎麼辦好呢?還是八年陳的老薑熬的呀。別人家還拿不出這樣的東西來呢。

我們的家裡又沒有愛吃辣的人……”她顯然有點不高興。

叔齊只得接了瓦罐,做好做歹的硬勸伯夷喝了一口半,餘下的還很多,便說自己也正在胃氣痛,統統喝掉了。眼圈通紅的,恭敬的誇讚了薑湯的力量,謝了那太太的好意之後,這才解決了這一場大糾紛。

他們回到養老堂里,倒也並沒有什麼余病,到第三天,伯夷就能夠起床了,雖然前額上腫著一大塊——然而胃口壞。官民們都不肯給他們超然,時時送來些攪擾他們的消息,或者是官報,或者是新聞。十二月底,就聽說大軍已經渡了盟津,諸侯無一不到。不久也送了武王的《太誓》的鈔本來。〔13〕

這是特別鈔給養老堂看的,怕他們眼睛花,每個字都寫得有核桃一般大。不過伯夷還是懶得看,只聽叔齊朗誦了一遍,別的倒也並沒有什麼,但是“自棄其先祖肆祀不答,昏棄其家國……”〔14〕這幾句,斷章取義,卻好像很傷了自己的心。

傳說也不少:有的說,周師到了牧野,和紂王的兵大戰,殺得他們屍橫遍野,血流成河,連木棍也浮起來,彷彿水上的草梗一樣;〔15〕有的卻道紂王的兵雖然有七十萬,其實並沒有戰,一望見姜太公帶著大軍前來,便迴轉身,反替武王開路了。〔16〕

這兩種傳說,固然略有些不同,但打了勝仗,卻似乎確實的。此後又時時聽到運來了鹿台的寶貝,巨橋的白米〔17〕,就更加證明了得勝的確實。傷兵也陸陸續續的回來了,又好像還是打過大仗似的。凡是能夠勉強走動的傷兵,大抵在茶館,酒店,理髮鋪,以及人家的檐前或門口閑坐,講述戰爭的故事,無論那裡,總有一群人眉飛色舞的在聽他。春天到了,露天下也不再覺得怎麼涼,往往到夜裡還講得很起勁。

伯夷和叔齊都消化不良,每頓總是吃不完應得的烙餅;睡覺還照先前一樣,天一暗就上床,然而總是睡不著。伯夷只在翻來複去,叔齊聽了,又煩躁,又心酸,這時候,他常是重行起來,穿好衣服,到院子里去走走,或者練一套太極拳。

有一夜,是有星無月的夜。大家都睡得靜靜的了,門口卻還有人在談天。叔齊是向來不偷聽人家談話的,這一回可不知怎的,竟停了腳步,同時也側著耳朵。

“媽的紂王,一敗,就奔上鹿台去了,”說話的大約是回來的傷兵。“媽的,他堆好寶貝,自己坐在中央,就點起火來。”

“阿唷,這可多麼可惜呀!”這分明是管門人的聲音。

“不慌!只燒死了自己,寶貝可沒有燒哩。咱們大王就帶著諸侯,進了商國。

他們的百姓都在郊外迎接,大王叫大人們招呼他們道:‘納福呀!’他們就都磕頭。

一直進去,但見門上都貼著兩個大字道:‘順民’。大王的車子一徑走向鹿台,找到紂王自尋短見的處所,射了三箭……”

“為什麼呀?怕他沒有死嗎?”別一人問道。

“誰知道呢。可是射了三箭,又拔出輕劍來,一砍,這才拿了黃斧頭,嚓!砍下他的腦袋來,掛在大白旗上。”

叔齊吃了一驚。

“之後就去找紂王的兩個小老婆。哼,早已統統吊死了。大王就又射了三箭,拔出劍來,一砍,這才拿了黑斧頭,割下她們的腦袋,掛在小白旗上。這麼一來……”〔18〕

“那兩個姨太太真的漂亮嗎?”管門人打斷了他的話。

“知不清。旗杆子高,看的人又多,我那時金創還很疼,沒有擠近去看。”

“他們說那一個叫作妲沒有?我是肚子餓的咕嚕咕嚕響了好半天了。”伯夷一望見他,就問。

“大哥,什麼也沒有。試試這玩意兒罷。”

他就近拾了兩塊石頭,支起石片來,放上松針面,聚些枯枝,在下面生了火。

實在是許多工夫,才聽得濕的松針面有些吱吱作響,可也發出一點清香,引得他們倆咽口水。叔齊高興得微笑起來了,這是姜太公做八十五歲生日的時候,他去拜壽,在壽筵上聽來的方法。

發香之後,就發泡,眼見它漸漸的幹下去,正是一塊糕。叔齊用皮袍袖子裹著手,把石片笑嘻嘻的端到伯夷的面前。伯夷一面吹,一面拗,終於拗下一角來,連忙塞進嘴裡去。

他愈嚼,就愈皺眉,直著脖子咽了幾咽,倒哇的一聲吐出來了,訴苦似的看著叔齊道:

“苦……粗……”

這時候,叔齊真好像落在深潭裡,什麼希望也沒有了。抖抖的也拗了一角,咀嚼起來,可真也毫沒有可吃的樣子:苦……粗……

叔齊一下子失了銳氣,坐倒了,垂了頭。然而還在想,掙扎的想,彷彿是在爬出一個深潭去。爬著爬著,只向前。終於似乎自己變了孩子,還是孤竹君的世子,坐在保姆的膝上了。這保姆是鄉下人,在和他講故事:黃帝打蚩尤,大禹捉無支祁,還有鄉下人荒年吃薇菜。

他又記得了自己問過薇菜的樣子,而且山上正見過這東西。他忽然覺得有了氣力,立刻站起身,跨進草叢,一路尋過去。

果然,這東西倒不算少,走不到一里路,就摘了半衣兜。他還是在溪水裡洗了一洗,這才拿回來;還是用那烙過松針面的石片,來烤薇菜。葉子變成暗綠,熟了。

但這回再不敢先去敬他的大哥了,撮起一株來,放在自己的嘴裡,閉著眼睛,只是嚼。

“怎麼樣?”伯夷焦急的問。

“鮮的!”

兩人就笑嘻嘻的來嘗烤薇菜;伯夷多吃了兩撮,因為他是大哥。

他們從此天天採薇菜。先前是叔齊一個人去采,伯夷煮;後來伯夷覺得身體健壯了一些,也出去采了。做法也多起來:薇湯,薇羹,薇醬,清燉薇,原湯燜薇芽,生曬嫩薇葉……

然而近地的薇菜,卻漸漸的采完,雖然留著根,一時也很難生長,每天非走遠路不可了。搬了幾回家,後來還是一樣的結果。而且新住處也逐漸的難找了起來,因為既要薇菜多,又要溪水近,這樣的便當之處,在首陽山上實在也不可多得的。

叔齊怕伯夷年紀太大了,一不小心會中風,便竭力勸他安坐在家裡,仍舊單是擔任煮,讓自己獨自去採薇。

伯夷遜讓了一番之後,倒也應允了,從此就較為安閑自在,然而首陽山上是有人跡的,他沒事做,脾氣又有些改變,從沉默成了多話,便不免和孩子去搭訕,和樵夫去扳談。也許是因為一時高興,或者有人叫他老乞丐的緣故罷,他竟說出了他們倆原是遼西的孤竹君的兒子,他老大,那一個是老三。父親在日原是說要傳位給老三的,一到死後,老三卻一定向他讓。他遵父命,省得麻煩,逃走了。不料老三也逃走了。兩人在路上遇見,便一同來找西伯——文王,進了養老堂。又不料現在的周王竟“以臣弒君”起來,所以只好不食周粟,逃上首陽山,吃野菜活命……等到叔齊知道,怪他多嘴的時候,已經傳播開去,沒法挽救了。但也不敢怎麼埋怨他;只在心裡想:父親不肯把位傳給他,可也不能不說很有些眼力。

叔齊的預料也並不錯:這結果壞得很,不但村裡時常講到他們的事,也常有特地上山來看他們的人。有的當他們名人,有的當他們怪物,有的當他們古董。甚至於跟著看怎樣采,圍著看怎樣吃,指手畫腳,問長問短,令人頭昏。而且對付還須謙虛,倘使略不小心,皺一皺眉,就難免有人說是“發脾氣”。

不過輿論還是好的方面多。後來連小姐太太,也有幾個人來看了,回家去都搖頭,說是“不好看”,上了一個大當。

終於還引動了首陽村的第一等高人小丙君〔27〕。他原是妲己的舅公的乾女婿,做著祭酒〔28〕,因為知道天命有歸,便帶著五十車行李和八百個奴婢,來投明主了。可惜已在會師盟津的前幾天,兵馬事忙,來不及好好的安插,便留下他四十車貨物和七百五十個奴婢,另外給子兩頃首陽山下的肥田,叫他在村裡研究八卦學。

他也喜歡弄文學,村中都是文盲,不懂得文學概論,氣悶已久,便叫家丁打轎,找那兩個老頭子,談談文學去了;尤其是詩歌,因為他也是詩人,已經做好一本詩集子。

然而談過之後,他一上轎就搖頭,回了家,竟至於很有些氣憤。他以為那兩個傢伙是談不來詩歌的。第一、是窮:謀生之不暇,怎麼做得出好詩?第二、是“有所為”,失了詩的“敦厚”;第三、是有議論,失了詩的“溫柔”。〔29〕尤其可議的是他們的品格,通體都是矛盾。於是他大義凜然的斬釘截鐵的說道:

“‘普天之下,莫非王土’〔30〕,難道他們在吃的薇,不是我們聖上的嗎!”

這時候,伯夷和叔齊也在一天一天的瘦下去了。這並非為了忙於應酬,因為參觀者倒在逐漸的減少。所苦的是薇菜也已經逐漸的減少,每天要找一捧,總得費許多力,走許多路。

然而禍不單行。掉在井裡面的時候,上面偏又來了一塊大石頭。

有一天,他們倆正在吃烤薇菜,不容易找,所以這午餐已在下午了。忽然走來了一個二十來歲的女人,先前是沒有見過的,看她模樣,好像是闊人家裡的婢女。

“您吃飯嗎?”她問。

叔齊仰起臉來,連忙陪笑,點點頭。

“這是什麼玩意兒呀?”她又問。

“薇。”伯夷說。

“怎麼吃著這樣的玩意兒的呀?”

“因為我們是不食周粟……”

伯夷剛剛說出口,叔齊趕緊使一個眼色,但那女人好像聰明得很,已經懂得了。

她冷笑了一下,於是大義凜然的斬釘截鐵的說道:“‘普天之下,莫非王土’,你們在吃的薇,難道不是我們聖上的嗎!”〔31〕

伯夷和叔齊聽得清清楚楚,到了末一句,就好像一個大霹靂,震得他們發昏;待到清醒過來,那鴉頭已經不見了。薇,自然是不吃,也吃不下去了,而且連看看也害羞,連要去搬開它,也抬不起手來,覺得彷彿有好幾百斤重。

六

樵夫偶然發見了伯夷和叔齊都縮做一團,死在山背後的石洞里,是大約這之後的二十天。並沒有爛,雖然因為瘦,但也可見死的並不久;老羊皮袍卻沒有墊著,不知道弄到那裡去了。這消息一傳到村子里,又鬨動了一大批來看的人,來來往往,一直鬧到夜。結果是有幾個多事的人,就地用黃土把他們埋起來,還商量立一塊石碑,刻上幾個字,給後來好做古迹。

然而合村裡沒有人能寫字,只好去求小丙君。

然而小丙君不肯寫。

“他們不配我來寫,”他說。“都是昏蛋。跑到養老堂里來,倒也罷了,可又不肯超然;跑到首陽山裡來,倒也罷了,可是還要做詩;做詩倒也罷了,可是還要發感慨,不肯安分守己,‘為藝術而藝術’。你瞧,這樣的詩,可是有永久性的:上那西山呀采它的薇菜,強盜來代強盜呀不知道這的不對。神農虞夏一下子過去了,我又那裡去呢?唉唉死罷,命里註定的晦氣!

“你瞧,這是什麼話?溫柔敦厚的才是詩。他們的東西,卻不但‘怨’,簡直‘罵’了。沒有花,只有刺,尚且不可,何況只有罵。即使放開文學不談,他們撇下祖業,也不是什麼孝子,到這裡又譏訕朝政,更不像一個良民……我不寫!……”

文盲們不大懂得他的議論,但看見聲勢洶洶,知道一定是反對的意思,也只好作罷了。伯夷和叔齊的喪事,就這樣的算是告了一段落。

然而夏夜納涼的時候,有時還談起他們的事情來。有人說是老死的,有人說是病死的,有人說是給搶羊皮袍子的強盜殺死的。後來又有人說其實恐怕是故意餓死的,因為他從小丙君府上的鴉頭阿金姐〔32〕那裡聽來:這之前的十多天,她曾經上山去奚落他們了幾句,傻瓜總是脾氣大,大約就生氣了,絕了食撒賴,可是撒賴只落得一個自己死。

於是許多人就非常佩服阿金姐,說她很聰明,但也有些人怪她太刻薄。

阿金姐卻並不以為伯夷叔齊的死掉,是和她有關係的。自然,她上山去開了幾句玩笑,是事實,不過這僅僅是推笑。那兩個傻瓜發脾氣,因此不吃薇菜了,也是事實,不過並沒有死,倒招來了很大的運氣。

“老天爺的心腸是頂好的,”她說。“他看見他們的撒賴,快要餓死了,就吩咐母鹿,用它的奶去喂他們。您瞧,這不是頂好的福氣嗎?用不著種地,用不著砍柴,只要坐著,就天天有鹿奶自己送到你嘴裡來。可是賤骨頭不識抬舉,那老三,他叫什麼呀,得步進步,喝鹿奶還不夠了。他喝著鹿奶,心裡想,‘這鹿有這麼胖,殺它來吃,味道一定是不壞的。’一面就慢慢的伸開臂膊,要去拿石片。可不知道鹿是通靈的東西,它已經知道了人的心思,立刻一溜煙逃走了。老天爺也討厭他們的貪嘴,叫母鹿從此不要去。〔33〕您瞧,他們還不只好餓死嗎?那裡是為了我的話,倒是為了自己的貪心,貪嘴呵!……”

聽到這故事的人們,臨末都深深的嘆一口氣,不知怎的,連自己的肩膀也覺得輕鬆不少了。即使有時還會想起伯夷叔齊來,但恍恍忽忽,好像看見他們蹲在石壁下,正在張開白鬍子的大口,拚命的吃鹿肉。

一九三五年十二月作。

〔1〕本篇在收入本書前沒有在報刊上發表過。

〔2〕關於伯夷和叔齊,《史記·伯夷列傳》中有如下的記載:“伯夷、叔齊,孤竹君之二子也。父欲立叔齊,及父卒,叔齊讓伯夷。伯夷曰:‘父命也。’遂逃去。叔齊亦不肯立而逃之。國人立其中子。於是伯夷、叔齊聞西伯昌善養老,盍往歸焉。及至,西伯卒。武王載木主,號為文王,東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰:‘父死不葬,爰及干戈,可謂孝乎?以臣弒君,可謂仁乎?’左右欲兵之,太公曰:‘此義人也。’扶而去之。武王已平殷亂,天下宗周,而伯夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,採薇而食之。及餓且死,作歌,其辭曰:‘登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神農虞夏忽焉沒兮,我安適歸矣?於嗟徂兮,命之衰矣!’遂餓死於首陽山。”

〔3〕商王指商紂,姓子名受,是商代最末的一個帝王。

〔4〕散宜生周初功臣。商代末年往歸西伯(周文王),西伯被囚禁時,他設計營救,后佐武王伐紂。

〔5〕關於太師疵和少師強,《史記·周本紀》載:“紂昏亂暴虐滋甚,殺王子

比干,囚箕子;太師疵、少師□(強)抱其樂器而奔周。”太師、少師都是樂官名。

據《周禮·春官》鄭玄注,凡擔任這種官職的,都是盲人。

〔6〕關於紂王砍腳、剖心的事,《尚書·泰誓》有如下記載:“今商王受……□(斫)朝善之脛,剖賢人之心。”《太平御覽》卷八十三引《帝王世紀》:“帝紂□朝善之脛而視其髓。”又《史記·殷本紀》也記有比干被剖心的事:“紂愈淫亂不止。……比干曰:‘為人臣者,不得不以死爭。’□強諫紂。紂怒曰:‘吾聞聖人心有七竅。’剖比干,觀其心。”

〔7〕西伯肯養老西伯即周文王姬昌;商紂時為西伯,死後謚為文王。《史記》的《周本紀》和《伯夷列傳》都說“西伯善養老”。《周本紀》說他“篤仁、敬老、慈少”。

〔8〕大告示《史記·周本紀》載武王率師渡過盟津以後,曾發布誓師辭,即所謂《太(泰)誓》。這裡的“告示”,除首尾“照得”“此示”數字外,都是《太誓》的原文。“毀壞其三正,離□其王父母弟”,意思是毀壞了天、地、人的正道,拋棄他的祖輩和弟兄不用。

〔9〕九旒雲罕旗《史記·周本紀》載武王克商后舉行祭社典禮,有“百夫荷罕旗以先驅”的記載;南朝宋裴駰《集解》說:“蔡邕《獨斷》曰:‘前驅有九旒雲罕。’”據《文選·東京賦》薛綜注,雲罕和九旒,都是旌旗的名稱。

〔10〕周王發即周武王姬發,文王之子。《史記·周本紀》記有武王出兵的情形:“武王即位,太公望為師,周公旦為輔。……九年,武王上祭於畢,東觀兵,至於盟津,為文王木主,載以車,中軍。武王自稱太子發,言奉文王以伐,不敢自專。……是時,諸侯不期而會盟津者,八百諸侯。諸侯皆曰:‘紂可伐矣。’武王曰:‘女(汝)未知天命,未可也。’乃還師歸。居二年,聞紂昏亂暴虐滋甚,……於是武王遍告諸侯曰:‘殷有重罪,不可以不畢伐。’乃遵文王,遂率戎車三百乘,虎賁三千人,甲士四萬五千人,以東伐紂。”又以下記牧野誓師時情形,有“武王左杖黃鉞(黃斧頭),右秉白旄(白牛尾)”的句子。

〔11〕姜太公即姜尚。《史記·齊世家》說文王在渭水之濱遇見姜尚:“與語大悅,曰:‘自吾先君太公曰:“當有聖人適周,周以興。”子真是邪?吾太公望子久矣!’故號之曰‘太公望’。”文王死後,他佐武王滅紂,封於齊。

〔12〕周尺一丈約當現在的七市尺。

〔13〕關於周師渡盟津,《史記·周本紀》載:“十一年十二月戊午,師畢渡盟津,諸侯咸會。”按盟津亦名孟津,在今河南孟縣南。武王伐紂,由陝西進入河南,在此渡過黃河,至朝歌近郊牧野,擊敗紂兵,便佔領了紂的都城朝歌(故城在今河南湯陰縣)。

〔14〕“自棄其先祖肆祀不答”等語;見《史記·周本紀》:“二月甲子昧爽,武王朝至於商郊牧野,乃誓。……王曰:‘古人有言,“牝雞無晨。牝雞之晨,惟家之索。”今殷王紂維婦人言是用,自棄其先祖肆祀不答,昏棄其家國,遺其王父母弟不用。’”按小說中所說的《太誓》,應為《牧誓》;《尚書·牧誓》作:“昏棄厥肆祀弗答,昏棄厥遺王父母弟不迪。”

〔15〕關於牧野大戰的情況,《尚書·武成》中有如下的記載:“甲子昧爽,受率其旅若林,會於牧野。罔有敵於我師,前徒倒戈,攻於後以北,血流漂杵。”

〔16〕關於紂兵倒戈的事,《史記·周本紀》中有如下的記載:“帝紂聞武王來,亦發兵七十萬人距武王。武王使師尚父與百夫致師,以大卒馳帝紂師。紂師雖眾,皆無戰之心,心欲武王亟入。紂師皆倒兵以戰,以開武王。”

〔17〕鹿台和巨(鉅)橋,都是商紂的倉庫。前者貯藏珠玉錢帛,故址在今河南湯陰朝歌鎮南;後者貯藏米穀,故址在今河北曲周東北古衡章水東岸。《史記·殷本紀》:“帝紂……厚賦稅以實鹿台之錢,而盈鉅橋之粟。”

〔18〕關於紂王自焚和武王入商等情形,《史記·周本紀》中有如下的記載:“紂走反入,登於鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔於火而死。武王持大白旗以麾諸侯,諸侯畢拜武王,武王乃揖諸侯,諸侯畢從;武王至商國,商國百姓咸待於郊,於是武王使群臣告語商百姓曰:‘上天降休!’商人皆再拜稽首,武王亦答拜。遂入,至紂死所,武王自射之,三發而後下車,以輕劍擊之,以黃鉞斬紂頭,縣大白之旗;已而至紂之嬖妾二女,二女皆經自殺。武王又射三發,擊以劍,斬以玄鉞,縣其頭小白之旗。”

〔19〕妲己商紂的妃子。《史記·殷本紀》:“帝紂……好酒淫樂,嬖於婦人,愛妲己,妲己之言是從。”武王克商,“殺己。”又明代王三聘《古今事物考》卷六:“商妲己,狐精也,亦曰雉精,猶未變足,以帛裹之。”在長篇小說《封神演義》中也有類似的傳說。

〔20〕“天道無親,常與善人”語見《老子》七十九章。又《史記·伯夷列傳》說:“或曰:‘天道無親,常與善人。’若伯夷、叔齊,可謂善人者非耶?積仁潔行如此而餓死!……天之報施善人,其何如哉?”

〔21〕“歸馬於華山之陽”二語,見《尚書·武成》:武王克商后,“乃偃武修文,歸馬於華山之陽,放牛於桃林之野,示天下弗服。”

〔22〕小窮奇窮奇,我國古代所謂“四凶”(渾沌、窮奇、檮杌、饕餮)之一。《左傳》文公十八年:“少暤氏有不才子……天下之民謂之窮奇。”小窮奇,當是作者由此虛擬的人名。

〔23〕“天下之大老也”原是孟軻稱讚伯夷和姜尚的話,見《孟子·離婁》:“二老者,天下之大老也。”

〔24〕“剝豬玀”舊時上海盜匪搶劫行人,剝奪衣服,稱為“剝豬玀”。豬玀,江浙一帶方言,即豬。

〔25〕首陽山據《史記·伯夷列傳》裴駰《集解》引後漢馬融說:“首陽山在河(黃河)東蒲坂,華山之北,河曲之中。”蒲坂故城在今山西永濟縣境。

〔26〕撈兒也作落兒。北方方言,意為物質收益。這裡指可吃的東西。

〔27〕小丙君作者虛擬的人名。

〔28〕祭酒古代宴時,先由一個年長的人以酒沃地祭神,故尊稱年高有德者為祭酒。漢魏以後,用為官名,如博士祭酒、國子祭酒等。

〔30〕“普天之下,莫非王土”語見《詩經·小雅·北山》,“普”原作“溥”。

〔31〕關於伯夷、叔齊由於一個女人的話而最後餓死的事,蜀漢譙周《古史考》中記有如下的傳說:“伯夷、叔齊者,殷之末世,孤竹君之二子也。隱於首陽山,採薇而食之。野有婦人謂之曰:‘子義不食周粟,此亦周之草木也。’於是餓死。”(按《古史考》今不傳,這裡是根據清代章宗源輯本,在清代孫星衍所編《平津館叢書》中。)

〔32〕阿金姐作者虛擬的人名。

〔33〕關於鹿奶的傳說,漢代劉向《列士傳》中有如下的記載:“伯夷,殷時遼東孤竹君之子也,與弟叔齊俱讓驛位而歸於國。見武王伐紂,以為不義,遂隱於首陽之山,不食周粟,以微(薇)菜為糧。時有王糜子往難之曰:‘雖不食我周粟,而食我周木,何也?’伯夷兄弟遂絕食,七日,天遣白鹿乳之。逕由數日,叔齊腹中私曰:‘得此鹿完噉之,豈不快哉!’於是鹿知其心,不復來下。伯夷兄弟,俱餓死也。”(按《列士傳》今不傳,這是從《琱玉集》卷十二所引轉錄。《琱玉集》,輯者不詳。宋代鄭樵《通志·藝文略》著錄二十卷,現存殘本二卷,在清代黎庶昌所編《古逸叢書》中。)

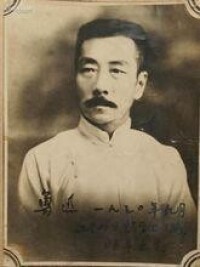

魯迅

《採薇》體現了魯迅在特定的歷史時期對古代忠臣形象的全新價值判斷。通過對歷史人物伯夷與叔齊的“故事新編”,魯迅對“骨氣”、“忠誠”的定義進行了個性化的詮釋。魯迅用自己的懷疑、否定的眼光剝落了伯夷、叔齊神聖的外衣,還原了他們精神的無價值。魯迅在這篇作品中直指中國國民性弱點的又一實質:善於轉化矛盾,以求自保;避重趨輕,苟且偷生.