拉丁美洲文學爆炸

拉丁美洲文學爆炸

拉丁美洲文學爆炸(西班牙文:Boom Latinoamericano)是指20世紀60年代至20世紀70年代初拉丁美洲文學優秀作品大量湧現的現象。在那期間一大批相關拉丁美洲作家的作品流行於歐洲並最終流行於全世界,使拉丁美洲文學得到了世界的普遍認可和讚賞並持續影響了70年代以後拉美及其他國家的作家。

20世紀60年代起,拉丁美洲文學的繁榮與輝煌造成了世界性的衝擊。有評論者用了“Boom”(爆炸)一詞來形容當時這一輝煌景象。而事實上,就“BOOM”一詞的本意,它含有短暫、空泛、急速發生又迅速蕭條的意味,如人口的激增,經濟的短時間飛速發展等,含有一定的貶義。上百名教授走遍了世界各國大學的講台。評論家在報刊上撰文,反對“爆炸”的名稱。然而正是他們的這種宣傳,使文學“爆炸”成為了一個逐漸被人們接受的事實和名稱。文學“爆炸”並不是一個固定的文學流派,沒有固定的組織和綱領,沒有核心人物和固定的活動舞台和學術刊物。它只是表明了在一段時期拉美新小說展現出空前繁榮的這一現象。

胡利奧·科塔薩爾

卡洛斯·富恩斯特(Carlos Fuentes),墨西哥小說家、散文家、劇作家。五十年代中期初露鋒芒,作品的焦點集中在墨西哥革命上,代表作品為《最明凈的地區》和《阿爾特米奧·克魯斯之死》。

加夫列爾·加西亞·馬爾克斯

馬里奧·巴爾加斯·略薩

拉丁美洲的16世紀到19世紀是殖民時期,拉丁美洲地區的文學無可避免的受到宗主國西班牙、葡萄牙文學的深刻影響。三百年間宗主國各種文學潮流興盛衰敗,無一不在拉丁美洲引起深刻反響。西班牙文學發展的狀況直接促進或者抑制殖民文學發展過程、文學思潮的產生、發展、作家創作的追求,使得拉丁美洲文學深深帶著宗主國的文學特點,從巴羅克主義到貢戈拉的誇飾主義,到18世紀中葉的新古典主義,無不受到西班牙文學的深刻影響。然而因為宗主國對殖民地進行了極為嚴格的思想控制,三個多世紀,因為宗教裁判所害怕小說這種世俗性的文學作品可能會對殖民地人民造成的煽動性、破壞性後果,西班牙禁止把小說運往殖民地,並有意識地在拉丁美洲地區推行愚民政策,再加上拉美地區地廣人稀,出版業極端落後,導致了拉丁美洲三百年小說空白的怪現象。

另外,在19世紀,隨著追求民族獨立的戰爭席捲了整個拉丁美洲大陸,歐洲新的美學思想也傳入了拉美。譬如歐洲啟蒙主義思想開始傳播到拉美,並激勵著拉美獨立運動的先驅者。“自由與獨立” 、“科學與進步”是當時激動人心的兩個口號。拉美先進知識分子嚮往建立“理性王國”。獨立運動和啟蒙主義思潮推動著拉美民族文學的誕生。在墨西哥的聖地亞哥城,爆發了是繼續堅持過去的西班牙式的古典主義美學觀,還是接受法國浪漫主義新的美學思想的爭論,最終他們在法國式的浪漫主義中找到了自己的出路。

十九世紀末,自然主義與批判現實主義幾乎同於進入拉美。其時拉丁美洲的許多作家剛剛擺脫了感傷主義,對自然主義和現實主義採取了兼收並蓄,不加區分的態度。許多拉美作家的作品里批判現實主義和自然主義并行不悖,相得益彰。拉丁美洲自然一現實主義小說的產生使得拉丁美洲文壇小說和詩歌最終分道揚鐮。詩歌日益走向為藝術而藝術的唯美主義;而小說則更加面對現實、注重實際功能和社會效益。小說家們開始關注拉丁美洲的社會現實,全面展示拉美社會的現實百態。從此奠定了拉丁美洲小說現實主義表現手法成為小說創作的主流,一直延續到文學“爆炸”時期。而當時被不斷發掘的多樣化創作題材在文學“爆炸”時期同樣被廣泛使用。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯

到了40年代初,出現了一部劃時代的小說《莫雷爾的發明》,這是一部將現實和幻想交雜的小說,博爾赫斯發現了他的價值並為之作序,稱讚小說巧妙地熔情節小說、心理小說、幻想小說和方興未艾的科幻小說於一爐。第二年,阿根廷作家馬塞多尼奧·費爾南德斯的《一部開始的小說》、埃德華多。馬耶阿的《一切綠色終將枯萎》和博爾赫斯的《交叉小徑的花園》以及烏拉圭作家奧內蒂的《無主的土地》等作品,以巧妙的手法,奇特的想象、嶄新的手法或獨特的心理描寫,打破了拉丁美洲地域主義文學一統天下的局面。

玉米人

另外,拉美文學爆炸的形成和土著印第安居民傳統的思想觀念、宗教信仰、文化傳統和閉塞落後的生活環境有一定關係。拉丁美洲國家歷史上有相同的遭遇,文化傳統方面又有共同的特點。在他們那裡,古老的印第安文化根深蒂固,許多世紀前的神話傳說、傳統習俗和宗教信仰一直左右著人們的思想和行為。比如關於死亡的看法,他們認為生活與死沒有絕對界限,死亡是另一種“生命”,生命可以在殘廢中延伸,亡靈也有情感,也有聽、說、憶、思的能力。譬如阿茲特克人相信靈魂永生,相信太陽神等各種自然神靈。印第安人也篤信萬物有靈,崇尚人與自然和諧相處。如阿斯圖里亞斯在《玉米人》中描寫的大自然的各種因素,如花草樹木、飛禽走獸、河流山川都具有各自的生命和特點,扮演著各自的角色,決不僅僅起著襯托環境的作用。這些在一定程度上奠定了拉美文學魔幻現實主義的根基。

然而,拉丁美洲的近代史上卻充滿了暴力,從哥倫布發現新大陸起,歐洲人就對拉丁美洲進行武力征服,在大約一個世紀時間裡,原有的土著印第安人大量被消滅,有些地區,比如加勒比海一些島嶼上,幾十萬印第安人一個也沒有剩下,不得不從非洲運來黑奴填補他們的空缺。征服留下一個複雜的社會。

拉丁美洲獨立戰爭

西蒙·玻利瓦爾

拿破崙·波拿巴

第三個原因是拉丁美洲現代化發展歷程的無比坎坷。雖然拉丁美洲在名義上獨立了,擺脫殖民統治的拉丁美洲未能獲得真正的和平,歐洲列強一系列的政治措施依然壓迫著拉美。在拉丁美洲的獨立運動中,西屬拉丁美洲殖民地之間相當於原來殖民地時期的總督區、都督區大小十多個各自為政的共和國。各個國家人民的國家意識漸漸增強,國家之間的衝突和競爭對這些國家的政治、經濟生活都產生了顯著的影響。國家之間的衝突大多數是由於資源的爭奪、無人區的主權問題、邊界問題和難以妥協的民族主義情緒、大國對其領國實行的霸權主義。即使國家之間有過不少談判,但是有的戰爭依舊無法避免。再加上美國獨立后對拉丁美洲軍事和政治思想上的入侵,更是令的拉丁美洲動蕩,無法形成統一、穩定的局面。譬如後來《百年孤獨》中描寫的自由黨和保守黨的衝突,令人印象深刻聯合果品公司的壓榨,以及20年代的香蕉園大屠殺。這些事件並不是馬爾克斯憑空捏造的,而是有根可循的歷史事件。這些都與列強對拉丁美洲進行長期壓迫脫不開干係。

第一次世界大戰

隨著一戰的到來,歐洲放鬆了對拉美的控制,但美國卻藉機加強了對拉美的壓榨。但是歐洲國家對拉美資源的需求依舊促進了拉丁美洲的經濟發展,同時,由於俄國十月革命的勝利和馬克思主義的傳播,拉丁美洲各國的共產主義力量開始出現,共產主義政黨紛紛成立。同時拉丁美洲爆發了大規模的反美運動,並開始出現軍人干政的現象,二十世紀中期,拉美國家大多數國家都發生了軍事政變,在殘酷的政變下從“民眾主義”向“官僚權威主義”轉變。這些軍政府在政治上實行高壓政策,在統治期間犯下了許多大規模的侵犯人權的罪行,高級軍官中腐敗現象普遍,在經濟上不能實行有效措施,面對債務危機無所作為,加上1929-1933年的資本主義經濟危機的影響,拉丁美洲社會矛盾更加趨於尖銳化。迫於國內形勢,一些軍人政府不得不交出政權,“還政於民”,20世紀後期,左翼政治在拉丁美洲迅速崛起,左派政黨開始上台執政,對當前拉美的政策實行了一系列的調整。

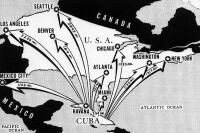

古巴導彈危機

在1950到1975年間拉美髮生了劇變,文學創作日益貼近社會歷史現實。美洲的西班牙語小說家自我定位亦隨之變化。城市的發展、中產階級之崛起、古巴革命、進步聯盟、拉美國家間交流的增加、大眾傳媒日益強大的影響、歐洲及美國的越來越重視,所有這些促成了這場劇變。這一時期最重要的政治事件是1959年的古巴革命和1973年的智利政變。阿根廷庇隆將軍的倒台、城市游擊隊持續不斷的暴力鬥爭,發生在阿根廷和烏拉圭的殘暴鎮壓、哥倫比亞無休止的暴力衝突也影響了作家們,所以他們的作品里充滿了對渾濁世道的猛烈抨擊和控訴。因此,馬爾克斯在他後來的演講《拉丁美洲的孤獨》中很好地總結了拉美社會的文學創作的影響:“我斗膽認為,是拉丁美洲異乎尋常的現實,而不僅僅是其文學的表現形式,引起了瑞典文學院的極大關注。現實並非紙上之物,它就在我們身邊,每天左右無數生死,同時也滋養著永不枯竭、充滿了美好與不幸的創作源泉。”

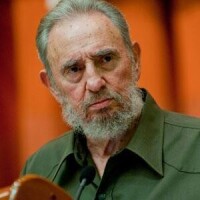

菲德爾·卡斯特羅

1959年古巴革命的成功,對促進拉丁美洲意識的覺醒起了決定性作用。菲德爾·卡斯特羅的《致知識分子的講話》、切·瓦格拉和雷吉斯,德佈雷的革命理論埋在拉美作家中無疑產生了深刻的影響。革命成功后的古巴被視為拉丁美洲的燈塔,吸引著追求光明和真理的作家。古巴的文學雜誌《文學之家》組織各種活動,吸引各國作家來訪。這促進了作家的交流和了解,對拉美新小說的發展起著推動作用。1962年在智利康塞普西翁召開了一個“世界知識分子代表大會,有許多著名的作家參加了。在大會上,大家一致支持卡斯特羅領導的古巴革命事業,聲討美帝國主義的侵略政策。一個學術性的會議開成了政治性大會。大會上大家倡議拉丁美洲作家團結起來,互相交流,克服以前那種孤立無援的局面。果然,從此以後,各國作家都以自己的方式更加努力推動民族獨立和解放運動。正是他們共同培植了拉丁美洲新小說。因此有人把康塞普西翁大會召開的那一年,1962年,被看成是拉丁美洲文學“爆炸”開始的那一年,把大會看作“文學爆炸“的源頭之一。

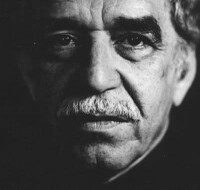

加夫列爾·加西亞·馬爾克斯

米格爾·安赫爾·阿斯圖里亞斯

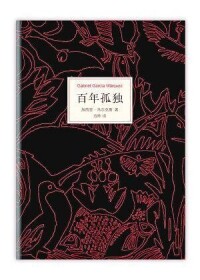

百年孤獨

《百年孤獨》是加西亞·馬爾克斯最負盛名的長篇小說。小說通過對馬孔多小鎮上布恩迪亞家族七代興衰的描寫,向讀者展現了哥倫比亞近百年來的政治風雲和社會生活,鞭笞了獨裁政權的殘暴和美帝國主義政治上奴役、經濟上壓榨拉美各國的新殖民政策。馬孔多原是個原始的村落,逐漸發展為一個小鎮。百年來這個小鎮歷盡劫難:殘酷的內戰,美國的經濟侵略,工人反抗慘遭血腥鎮壓。最後,“大雨連續下了四年十一個月零二天”,一場颶風把這個小鎮席捲而去,落得個“白茫茫,一片大地”。《百年孤獨》遵循了“變現實為幻想而又不失其真”的魔幻現實主義創作原則,從而取得了“似是而非,似非而是”的“魔幻”藝術效果。如寫政府把大批罷工者殺害后裝上火車運到海里扔掉,那輛怪物般的火車竟有兩百節車廂,前、中、后共三個車頭牽引;又如寫夜的寂靜,人們居然能聽到“螞蟻在月光下的哄鬧聲,蛀蟲啃食時的巨響及野草生長時持續而清晰的尖叫聲”;《百年孤獨》中時而死人復活,活人升天,鬼魂與活人對話,時而地毯騰空,天降花雨。這些光怪陸離的奇妙構思,使這部作品的情節場面有如一架萬花筒,似真似幻,撲朔迷離。然而正如美國哈佛大學教授小約翰·沃馬克斯所指出的:“拉美讀者從他的作品中看到自己的和社會的真實寫照。人們把他作品視為魔幻文學,實際上他所描寫的大多是拉美的現實生活。”

魔幻現實主義作家都非常重視藝術技巧和語言,技巧與語言的豐富多彩往往讓人眼花繚亂。其實,他們把技巧和語言視作一種工具,一種將人們引入“另一種現實”的工具。而“這種現實,我們一致同意稱之為神話的現實或魔幻的現實”。然而,正如阿根廷著名文學批評家和作家安徒生·因貝特所說:“在魔幻現實主義小說中,作者的根本目的是藉助魔幻來表現現實,而不是把魔幻當成現實來表現。小說中的人物、事物和事件本來是可以認識的,但是作者為了使讀者產生一種怪誕的感覺,便故意把它們寫得不可認識,不合情理,不給以合理的解釋,象魔術師那樣變幻或改變了它們的本來面目。於是,現實就在作者的虛幻的想象中消失了……在現實消失(即魔幻)和表現現實(即現實主義)之間,魔幻現實主義所產生的效果就像觀賞一出新式的劇目一般令人讚歎,也像在一個新的早晨的陽光下用新的眼光觀察世界:這個世界的景象即使不是神奇的,很少也是光怪陸離的。在這種小說中,事件即使是真實的,也會使人產生虛幻的感覺。作者的意思是要製造一種既超自然而又不離開自然的氣氛;其手法則是把現實改變成象神經病患者產生的那種幻境。”因貝特的論述對於我們深入解讀魔幻現實主義藝術文本,探討其奧妙,具有重要的參考價值。

拉丁美洲是個多種族大熔爐,主要居住著這塊大陸的主人印第安人,外來入侵者西班牙人和被販運到這裡的非洲黑人,他們又分別代表著三種並存的文化,即印第安文化、歐洲文化和非洲文化。不同種族的通婚消除了民族的隔閡,文化的認同彌合了文化上的差異,形成獨特的多元文化結構。因此,在這片土地上,現代化的大都市、山野林莽之中蒙昧狀態下的原始部落、天主教的教堂、印第安人和黑人古老的宗教習俗等並存著。魔幻現實主義同拉美其他的文學流派一樣植根於拉美大陸的現實,更深入地反映現實生活,赤裸裸地暴露印第安人的靈魂、潛意識、非理性和獨特的思維方式,使得現實變得光怪陸離,拉丁美洲變得更加神秘莫測。而這種神秘還反映在其政治現實上。拉美作家們不僅僅沉浸於對魔幻現實的反映,還要反映對現實的深刻探索。拉美作家們開始關注國家的前途和民族的命運,紛紛將筆用作揭露和針砭社會弊端的武器,或直接參與政治,投身於政治活動之中,努力使拉美人民掙脫殖民統治,消除社會不公,推翻軍事獨裁,加快拉美前進的步伐。拉美這種特殊的環境為作家們對現實、權力進行探 討和思考提供了大量素材和不斷創新的意識,也給了作家們一種文化使命和政治責任。

魔幻現實主義強化了民族文化意識,突破了對“現實”概念的傳統規範。“魔幻現實主義”的淵源主要來自兩個方面:一是拉丁美洲大自然和人與人之間的神奇的現實,二是當地居民(印第安人或黑人)的傳統觀念和信仰。拉美人民的傳統觀念和信仰又主要蘊藉在神話傳說之中。“對於大多數西班牙語美洲人民——印第安人和美斯蒂索人——來說,神話是他們日常現實中不可分割的一部分,是人和周圍環境之間必不可少的關係的產物,也是他們區別於其它民族的一個文化領域。”而這種民族文化意識深深地紮根於拉美魔幻現實主義作家們的心靈,在他們那裡,現實不僅包括生生不已的大自然,生生死死的人,動蕩不安的社會生活,而且包括神話傳說。因此,“魔幻現實主義”實質上意味著拉美作家“對於典型的拉美文化瑰寶的掌握”和“對變神話傳說為現實的一種信念”。隨著整個拉美大陸“拉丁美洲意識”的覺醒,拉美作家們的民族文化意識也得到強化。他們不再以歐洲人的眼光來看待、把握拉美的現實,而是以拉美人所特有的心態來感受、領悟拉美的現實。魔幻現實主義作家所理解的現實”,是滲透了拉美人民生死信念和神話血液的現實,是自然、社會和神話的混合體,而這種“現實”本身就具有神奇的意味、魔幻的色彩。當人們每每發問“魔幻”是如何製造出來的,魔幻現實主義的代表作家阿萊霍·卡彭鐵爾、加西亞·馬爾克斯便屢屢強調,他們絕對忠實於“現實”,既沒有創造什麼又沒有改變什麼。魔幻現實主義對“現實”的新的理解,不能不說是對傳統現實主義的一種重大突破。

結構現實主義也稱新現實主義。在拉丁美洲,這一概念則較早地被文學評論家何塞·路易·馬丁提出,且將其應用於文學領域。結構現實主義小說是拉丁美洲當代小說創作的流派之一又稱“總體小說”、“全面體小說”。以秘魯作家巴爾加斯·略薩等人將立體主義的繪畫方法移植到小說創作中,同時保持現實主義的傳統,主張在不歪曲現實素材的前提下,對現實再創造,即重新結構。凡此種種看似混亂的結構使作品具有了與傳統現實主義完全不同的面貌,獲得了顯著的“立體”藝術效果。

綠房子

結構現實主義的基本特徵是打破傳統的小說結構形式,採用各種新奇別緻的結構模式安排情節,講述故事,藝術地反映社會現實。比如《綠房子》,小說由五個故事組成。按照傳統方式,作者可以將五個故事一一敘述,按照正常的時序講故事。但是略薩不肯墨守成規。他認為,現實生活是豐富多彩的,複雜多變的,文學品也應該是豐富多彩、富有詩意的藝術品,否則就不能反映現實的複雜性、多樣性,作品就會流於平庸、平淡,缺乏魅力。他主張藝術地再現現實,創作一種藝術小說。所以他在《綠房子》中採用了一種不同於傳統的新式結構形式,即把五個故事分割成若干片斷,輪番講述。例如第一、三部分,每章包括五個片斷即五個場景,分頭講述五個故事。第二、四兩部分,每章包括四個片斷即四個場景,講述四個故事,因為胡姆的故事消失了,博尼法西婭和二流子的故事合二為一。

戰爭與和平

巴爾加斯·略薩曾說:觀察現實的角度是無限的。儘管不可能一切角度都涉及,但是表現現實的角度愈多,小說就愈出色。《戰爭與和平》是這樣,某些騎士小說也是這樣。騎士小說包括的現實有神秘的、宗教的、歷史的、社會的、本能的等等。而現今小說的嘗試總想用一條渠道、一個角度表現現實。我卻相反,我主張創作總體小說,即雄心勃勃地從現實的一切方面、一切表現上來反映它。

這是巴爾加斯·略薩的結構現實主義創作方法的理論根據。他認為,人們對現實的觀察是多角度、多層次的。小說表現現實的角度和層次愈多,就愈成功。為了全面地表現現實,為了寫出偉大的小說,作家應該從儘可能多的角度和層次上去把握現實,表現現實。所以略薩在小說中,為了做到多角度和多層次,他採用了許多手法,比如對話的多種形式,故事情節的分割、組合,公文或函件的充分運用,電影和電視的表現技巧,繪畫中的透視法,時間和空間的頻繁轉換等等。其藝術效果可以使讀者對作品展示的現實世界產生全面的感受或了解,或曰立體感、總體感。

心理實現主義側重於拉美人的內心世界。它不同於魔幻現實主義的是它強調錶現個人(具有一定典型意義的個人)的心理,主張反映真實的心理活動。心理實現主義作家通過人物的獨白、反省、思索和意識流手法,提出了一系列發聾振聵的社會問題。如心理現實主義代表作家埃內斯托·薩瓦托在《關於英雄和墳墓》中描寫了一代“英雄”的反省,揭示了阿根廷上層人物的腐化、墮落程度隨著權力和金錢的提增而加深的正比關係;B·吉多通過兒童的純潔心靈反襯社會的骯髒;路易斯·洛艾薩表現了獨裁專制制度造成的人的精神危機,尤其是青少年的恐懼感和自卑感;“受努埃爾·普伊格挖掘暴力統治下知識分子的壓抑心理”。總之,拉丁美洲的心理現實主義作家並不沉溺於潛意識、無意識、半睡眠狀態意識和超社會、超階級的意識。他們所要描寫的主要對象是拉丁美洲現實的人、社會的人、屬於各社會階層的人的意識,因此,他們所表現的心理現實也就不外是拉美社會現實的折光或間接反映。

在拉丁美洲文學爆炸時期,幻想小說也佔有一定的份額。幻想小說的代表作家為深受博爾赫斯影響的阿根廷作家胡里奧·科塔薩爾。博爾赫斯認可想象在文學創作中的作用,但並沒有將文學置於空泛的想象中。他把自己對時空、生死、夢境等的思考,用他虛構的夢、迷宮、永生之城、鏡子等表現出來。博爾赫斯對想象的處理,巧妙地避免了幻想小說泛泛之談的弊端。將想象落實到具體的物象,在物象的選取上也別具匠心。他選取的迷宮、夢境、鏡子、老虎都有著豐富的涵義,正是在對這種想象技巧的獨特運用上,博爾赫斯確立了文學創作的風格和地位,成為拉丁美洲文學領域盛開的一朵奇花。

弗蘭茲·卡夫卡

他最初的短篇小說創作中可以看到博爾赫斯“幻想小說”的影子,但與之又有所不同。如果說博爾赫斯的小說創作多半是邏輯思辨的結果,科塔薩爾的幻想小說則是另一種類型:作品不乏幻想、神奇與荒誕,卻與現實保持密切聯繫。他的創作從“幻想”到“現實”的真正轉型始於他的中篇小說《追逐者》,小說向讀者展示了“垮掉的一代”的迷茫,反映出作者對人類生存問題的關注,是帶有存在主義傾向的作品。

哥倫比亞作家加夫列爾·加西亞·馬爾克斯曾經在他的著名演講《拉丁美洲的孤獨》中提到:“我斗膽認為,是拉丁美洲異乎尋常的現實,而不僅僅是其文學的表現形式,引起了瑞典文學院的極大關注。現實並非紙上之物,它就在我們身邊,每天左右無數生死,同時也滋養著永不枯竭、充滿了美好與不幸的創作源泉,我這個四處漂泊、思鄉心切的哥倫比亞人只是蒙幸運女神的眷顧。現實是如此匪夷所思,生活在其中的我們,無論詩人或乞丐,戰士或歹徒,都無需太多想象力,最大的挑戰是無法用常規之法使別人相信我們真實的生活”。

關於“文學爆炸”的原因,拉丁美洲的文學評論家,認為既有政治、經濟的因素,也有文學內部的因素。在政治方面,由於1959年古巴革命的勝利,進入60年代以後,拉美各國的知識分子要求獨立和民主的呼聲也愈加高漲。一批有覺悟的作家把自己看做是政治先鋒,認為從事文學創作是一種革命實踐。有些評論家,把這批作家稱為“新左派”。這批作家大多出身於中、小資產階級,他們的社會地位、經濟條件與下層勞動群體十分相似;他們對外反對帝國主義侵略,對內反對軍事獨裁的寡頭政治;他們不相信民族資產階級、富裕農民(中、小莊園主)和拉美的共產黨有能力發動革命,認為已經覺悟的中、小資產階級將會起政治先鋒的作用。

在經濟方面,拉美文學評論界認為從60年代開始,拉美的經濟發展進入現代化時期,城市規模急劇擴大,人口也開始上升,科技、教育事業得到迅猛發展,通訊聯絡和交通運輸工具有較大改善,從而為文學創作的繁榮打下了堅實的物質基礎。

關於文學內部的原因,拉美的文學評論界認為,從19世紀下半葉開始一代代作家通過浪漫主義、現代主義、現實主義、風格主義、地域主義等等穿做手法,探討如何表現拉美的民族特色問題;作家們逐漸發現單純模仿任何一種外來的文學技巧,都是無法充分表現拉美現實生活的。拉美的現實生活需要與之相適應的拉美形式。而這種形式的產生過程,是在多種民族與多種文化的雙重融合中進行的。現在的拉丁美洲各民族文化主要由印第安文化、非洲文化、歐洲文化和東方文化組成。這幾種文化的融合的結果是產生了一種新的行為、思維和感受方式。對此,拉美文學評論界是這樣認識的:“我們看到由於多種文化的融合,行為、思維和感受已經變成一種新的方式,從而修正了歷史上單一的種族概念,我們堅持拉美本土對文學創作影響的重要性。我們認為拉美本土的影響決定著人們的思想、精神和性格”。

因此有較長一段時間拉美流行的並不是魔幻現實主義等廣為人知手法,而是一種地域主義文學。使用形成了二十世紀拉丁美洲文學作品的基本語言文字特色,現代西班牙文第一批最有成就的引人矚目的文學創作就是地域主義文學作品。它大量引用歐洲現代技藝、表現手法,和新古典主義與浪漫主義的作品迥然不同。但它不是現代主義的作家作品,它使用了現代主義創造、引進的藝術手法,但和現代主義有根本的不同特點。因為地域主義小說其本質是現實主義文學,它不是為了尋求新的藝術之花,在藝術上標新立異,而是面對現實,以社會問題為中心來真實地反映現實生活。而地域主義文學除了表現拉美獨特風光之外的另一大貢獻就是發展提煉了印第安神話,對大自然和人物神話化的描寫為後來魔幻現實主義的發展打下了基礎。拉美魔幻現實主義與歐洲超現實主義、荒誕現實主義不同的基本特點就在於魔幻手法和地方迷信意識、傳說、神話的結合。地域主義最早對大自然和人物神話式的描寫,把真實和迷信、神話傳說的融合,最終發展出了拉丁美洲小說魔幻現實主義虛幻、離奇、引人入勝的同時又能逼真地反映現實的高度成就。

總統先生

這與超現實主義者觀察事物的方法有某些相似之處。印第安人在獨裁統治之下不堪忍受壓迫將夢幻與現實混淆在一起,以撫慰心靈。而超現實主義則是為了逃避現實,將夢魔和潛意識當作最真實的東西。因此,雖然當時阿斯圖里亞斯已經擯棄了超現實主義的寫作手法,但是還是借用了其中的技巧將之與印第安人亦夢亦真的生活方式有機結合起來,《總統先生》中他對人物的夢魔進行了大量的描寫,藉以深刻展示人物的心理狀態。

同阿斯圖里亞斯一起,絕大部分拉美文學家們堅持文學的人物在於植根本土和發揚民族文化傳統,這是因為拉美作家雖然在資本主義危機影響下也產生了苦悶失望的情緒,但是他們意識到新大陸貧困落後的根源不在於自然界,也不在於個人,而在於社會存在本身:拉美人民的悲慘處境並非某個地域的個別現象,而是具有普遍性的,從這個認識出發,拉美作家不再描寫人與自然的鬥爭。不再描寫個人奮鬥。而是以更加客觀,更加尖銳,更加深刻的態度去揭露、抨擊、批判社會的癰疽。同時宣洩內心的憤慈與不平。許多優秀的作家在嚴肅地探尋社會的出路。西方資本主義危機粉碎了歐洲文明優越的神話。從反面促進了拉美民族意識的覺醒和民族自信心的提高。許多作家不再盲目模仿歐洲資本主義文明,而是提出了認識民族的自我的要求。他們認識到歷史並非一部野蠻史。它有過燦爛的文化、古老的印第安文化成為作家追根溯源的鑰匙、因此他們不再帶著文明人的優越感去憐憫土著人,而是深入到心靈深處去了解他們,進而了解拉美社會的特點。

弗吉尼亞·伍爾芙

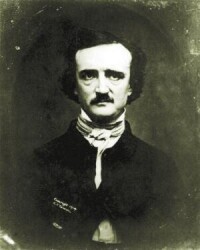

“爆炸”時期的重要作家,加西亞·馬爾克斯模仿過卡夫卡、喬伊斯、海明威和福克納,然而卻是以其登峰造極的魔幻現實主義手法聞名於世;科塔薩爾叢愛倫·坡那借來了想象的尺度,還從伍爾芙那裡找到了打開心靈奧秘的鑰匙。巴爾加斯·略薩從福樓拜到薩特那獲得了創作拉丁美洲小說的獨特經驗。富恩特斯則從普魯斯特、喬伊斯、多斯·帕索斯那裡學到小說不僅是語言的藝術,描寫的藝術,同樣也是時間的藝術,結構的藝術。勿庸置疑,20世紀中期崛起的一代拉丁美洲作家大都直接受到歐風美雨的熏陶和感染,經受了世界文壇涌動的形形色色的思潮、流派的衝擊,洗禮和整合。這顯然是拉丁美洲與歐洲、北美之間難以割捨的歷史文化淵源和政治經濟關係有著必然的聯繫。

愛倫·坡

當然不可否認的是拉丁美洲文學爆炸還與出版商的鼓吹有關。當各國作家從結構和藝術上博集眾長、結合本國現實寫出一批高質量的小說時,一些獨具慧眼的出版社便看準了這一苗頭,大力扶植了拉丁美洲新小說。這些出版社中比較有名的有南美的南方出版社,納西緬多出版社,墨西哥的文化基金出版社、二十一世紀出版社以及西班牙巴塞羅那的塞依克斯-巴拉爾出版社等。最後這家出版社特別值得一提:精明能幹的加泰羅尼亞出版家維克多·塞依克斯與鑒賞力很高的作家、詩人卡洛斯·巴拉爾配合默契,經營著這家出版社,為當時尚不出名的許多拉丁美洲作家出版新書。精美的裝幀,考究的彩色封面,強大的宣傳,使這些作品在西方書市暢銷,促進拉丁美洲新小說的傳播。上面提到的那幾位“文學爆炸”代表作家及其他許多人的作品都在那裡初版或再版過。由於西班牙巴塞羅那有這一家出版社,六七十年代那裡成為由於政治原因或其他原因而流亡在外的許多拉美作家聚集的地方。

首先,“文學爆炸”表現在高質量的小說作品在20世紀60年代集中發表,並受到不同層次讀者群的普遍認同;這些作品如同一塊巨大的磁石,吸引了一批新讀者與批評家,他們對拉美大陸的文學給予了重新評價與定位。在這些讀者中許許多多的人受其影響。魔幻現實主義手法的傳播,更是豐富了世界文學,並對世界文學的發展產生了深遠的影響,許多人開始模仿魔幻現實主義等手法進行創作,中國的第一個諾貝爾文學獎獲得者莫言便是一個比較典型的例子,這些都體現出“爆炸”在其他國家顯著的影響力。其次,“文學爆炸”從社會、文化以及美學層面的力量對比中引起質的變化,引領了拉美大陸敘事文學發展的趨勢,並且在一定程度上推動了“爆炸後文學”的發展。