楊衒之

楊衒之

楊炫之,史通作姓羊。此從《隋書·經籍志》、《唐書·經籍志》及《新唐書·藝文志》。字不祥,北平人。生年不詳,約卒於此齊文宣帝天保中。初仕魏,魏末為撫軍府司馬。歷秘書監,出為期城太守。魏都洛陽之佛寺,甲於天下。永熙之亂,(公元五三四年)城郭為墟。炫之行役洛陽,感念輿廢,因撫拾舊聞,追敘故績,作洛陽伽藍記。洛陽伽藍記為書凡五卷,(《隋書志》、《兩唐書志》及今通行本均同)大約作於魏孝靜帝武定之末。(公元五四八年左右)

楊炫之,北魏時北平(今河北定州市)人,作過期城(河南泌陽)太守、撫軍府司馬、秘書監等官職。東魏時曾上書批評佛教虛無荒誕,耗資巨大,僧侶聚斂無度。時世人沉迷於佛事,

北魏佛教石刻

楊炫之,楊或作陽,又誤作羊。生卒年不詳,北平(今天津薊縣一帶)人。北魏永安中(528-530)為奉朝請。歷期城太守、撫軍府司馬。東魏孝靜帝武定五年(547),因行役重覽洛陽,感於戰後洛陽之殘破,撰《洛陽伽藍記》。伽藍為梵語僧伽藍略語,佛寺之意。魏末為秘書監,曾上書孝靜帝。

曾任北魏撫軍府司馬,升秘書監。後任北齊朝城(今河南泌陽縣)太守。北魏自太和十九年(公元495年)遷都洛陽后,大修佛寺,“金剎擁有僧尼200萬,寺院多達30000處,東魏武定五年(公元547年)楊行役重達洛陽,目睹洛陽多年戰亂,成郭崩毀凄涼景象,撫今思昔,感慨之餘,著《洛陽伽藍記》(“伽藍”即“寺”意。由凡5卷,約成於公元548年)記述洛陽寺院園林之興衰,對豪門貴族,僧侶地主的驕奢淫逸大加譏評。作者長於敘述,精於描繪。文筆濃麗秀逸,情趣宜人,語言洗鍊,格調高雅,是一部具有高度文學價值的史書,其中尤以《法雲寺》、《壽丘里》等皆為人傳誦。《洛陽伽藍記》被譽稱南北朝駢體文範本。

《洛陽伽藍記》五卷,歷敘佛寺興廢,寄託亡國悲慨;語言潔凈明快,描寫生動精緻。今有周祖謨《洛陽伽藍記校釋》、范祥雍《洛陽伽藍記校注》。

《洛陽伽藍記》的作者楊炫之,北魏人,生平仕歷等均不詳。唯據此書中自述及書首所署官銜,知道他在北魏永安中為奉朝請,著書時為撫軍府司馬。“伽藍”是梵語寺廟的音譯。永嘉之後,佛教在北方日益熾盛,且尤重偶像崇拜,盛行開鑿石窟、建立寺廟。北魏都城洛陽全盛時期,一城內外,建寺一千餘所。其後政治惡化,洛陽陷於戰火,繁華之地,成為廢墟。都城亦遷至鄴。東魏武定五年(547),楊炫之因公務重經洛陽,面對“城郭崩毀,宮室傾覆,寺觀灰燼,廟塔丘墟”的凄涼景象,感慨傷懷,因作此書。其意蓋有三:追記洛陽昔日景象,保存史實;抒發國家破亡、京都傾毀的悲傷之情;揭示統治者沉迷於佛教迷信的禍害。

代表作《洛陽伽藍記》

此書的文學價值體現在作者於浮屠古剎的描述中,穿插人情、地理、風物習俗等方面的內容,涉及政治、經濟、文化、社會生活等各個領域,敘述中還常常表現出歷史興亡的滄桑之感。

大約公元前六世紀到五世紀,釋迦牟尼在古印度創建了佛教。在北魏末共流通佛經415部,1919卷。這些佛經中有許多是印度或西域僧侶與漢人共同翻譯的,在翻譯過程中彼此切磋,不僅是思想的交流也是語言文字的交流。許多佛經的譯本具有文學性,如鳩摩羅什譯《維摩詰經》、佛陀跋陀羅譯《華嚴經》。除以上所舉譯經的名僧外,慧遠和達摩在政治上和文化上的影響也十分重大。佛教的傳入和佛經的大量翻譯,在當時引起了震動,其震動所波及的文化領域(思想、政治、經濟、文學、繪畫、建築、音樂、風俗等)和階層(從帝王到平民)極其廣泛。僅從佛寺的修建情況,就可以看出佛教影響之大。今存的古寺名剎中有許多是建於魏晉南北朝時期的,如甘露寺、靈隱寺、雲岡石窟、少林寺、寒山寺等等。梁朝有寺2846座,僧尼八萬二千七百餘人;僅建康(今南京)一地就有大寺七百餘座。北魏末,寺院約三萬餘座,僧尼約二百餘萬人(見唐法琳《辯證論》卷三、唐道世《法苑珠林》卷一二0)。北齊一朝,在僧官管轄下的僧尼就有二百多萬人,寺院四萬餘座(見唐道宣《續高僧傳》卷八《法上傳》)。這麼多的古寺名剎、石窟摩崖,充分證明了魏晉南北朝時期佛教的盛況。再從佛教與政治的關係方面來看,南朝歷代帝王大都崇信佛教,梁武帝尤其篤信,曾四次捨身入寺。東晉名僧慧遠與許多權要都有來往。北朝雖然有禁佛事件,但總的看來歷代帝王還是扶植佛教的。由此可以看出,佛教已經為魏晉南北朝文學營造了一種新的文化氛圍和文化土壤。

文人與佛教的密切關係也值得注意。相傳曹植曾為月氏人支謙詳定所譯《太子瑞應本起經》。又游東阿魚山,忽聞岩岫里有誦經聲,清通深亮,即效而則之。“今之梵唱,皆植依擬所造”,世稱魚山梵唄(《異苑》卷五)。謝安“寓居會稽,與王羲之及高陽許詢、桑門支遁游處,出則漁弋山水,入則言詠屬文”(《晉書·謝安傳》)。支遁(字道林)也是一位詩人,今存詩18首。他與許詢、孫綽、王羲之等都有交往。慧遠在廬山與謝靈運、劉遺民、宗炳等許多文人有很深的交往。謝靈運是一位篤信佛教並懂梵文的文學家,他受竺道生影響著《辨宗論》,應慧遠之請撰《佛影銘》,又撰《慧遠法師誄》、《曇隆法師誄》

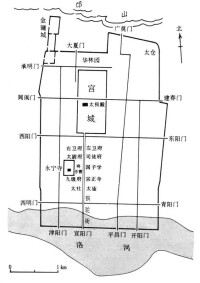

北魏時期的洛陽

《水經注》奠定了酈道元在中國文學史上的地位;同樣,《洛陽伽藍記》也使楊炫之跨入了古代優秀散文作家的行列。

楊炫之,史書無傳,據有關史料記載,他是北平(今河北滿城)人,魏末做過撫軍府司馬、秘書監,北齊時任期城郡(在今河南泌陽縣西北)太守。495年,北魏遷都洛陽以後,統治階級崇信佛教,廣建佛寺,京城內外就有一千多座,座座木衣錦繡,土被朱紫,“金剎與靈台比高,廣殿共阿房等壯”,十分豪華壯麗。534年,孝靜帝被高歡所逼遷都鄴城(故址在今河北臨漳縣西南),佛寺大半毀於兵火。507年,楊炫之重過洛陽,見“城郭崩毀、宮室傾覆,寺觀灰燼、廟塔丘墟”,擔心後世無傳,就撰寫了《洛陽伽藍記》。伽藍是“僧伽藍”的簡略,即佛寺的意思。全書共五卷,主要是通過對洛陽城內外四十個大佛寺歷史的追敘,揭露了北魏“王公相競侵漁百姓”的罪惡。如他在《壽丘里》中,描述了幾個王侯窮奢極欲的生活,刻畫了他們貪婪無厭的本性。河間王元琛曾對章武王元融說:“不恨我沒有遇見石崇,就恨石崇沒有見到我!”要和晉代第一大富翁石崇比富。而當元融看到元琛的豪華勝過自己之後,竟氣得大病一場。胡太后賞賜百官任意拿取宮中的絹帛,別人都“稱力而去”,唯有元融和陳留侯李崇“負絹過任”,跌歪了腳脖子。在《高陽王寺》中,高陽王雍身為丞相,“貴極人臣,富兼山海”,“一食必以數萬錢為限”,海陸珍饈擺列方圓一丈。使“富傾天下”的李崇感嘆說:“高陽一食,敵我三日。”足見他們的生活多麼奢侈。

在《洛陽伽藍記》中,對洛陽城內各里巷的風土人情也作了生動的記述。如《法雲寺》一節描寫市裡的故事,文字簡練,情趣宜人。軍樂家田僧超跟隨征西將軍崔延伯作戰,每次臨戰,“僧超為壯聲,甲胄之士,莫不踴躍。延伯單馬入陣,旁若無人。”顯示了軍樂鼓舞鬥志的巨大力量。尤其“劉白墮釀酒”一段,為後人稱讚,傳為名篇:河東人劉白墮善能釀酒。季夏六月,時暑赫曦,以罌貯酒,暴於日中,一旬,其酒味不動。飲之香美,醉而經月不醒。遠相餉饋,逾於千里。以其遠至,號日鶴觴,亦名騎驢酒。永熙年中青州刺史毛鴻齎酒之藩,路蓬盜賊,飲之即醉,皆被擒獲,因此複名“擒奸酒”,遊俠語曰:“不畏張弓拔刀,惟畏白墮春醪。”

從“飲之香美”到“騎驢酒”,再到“擒奸酒”,愈進愈奇,烘托十分巧妙。楊炫之不僅長於敘述,而且也是描繪事物的巧匠。他筆下的《永寧寺》,“高風永夜,寶鐸和鳴,鏗鏘之聲,聞及十餘里”,一派莊嚴肅穆的氣氛;他寫的九級浮圖,“金盤炫日,光照雲表;寶鐸含風,響出天外”;而《釣台鯨魚》更是生動瑰麗:觀東有靈芸釣台,累木為之,出於海中,去地二十丈。風生戶牖,雲起棟樑,丹楹刻梅,圖寫列仙。刻石為鯨魚,背負釣台,既如從地湧出,又似空中飛下。

《水經注》

《洛陽伽藍記》內容豐富,對當時著名的物產也有記載。如“五寸之長”、“核細如針”的“仙人棗”;紅色的“表裡照徹”的“仙人桃”。還記錄了一些怪異故事,如《菩提寺》中的死人崔涵,埋葬十五年之後被挖出復活,詭異曲折,獨立成章,極象南朝的志怪小說。但也有佛象流淚致災一類的迷信故事。