共找到4條詞條名為王寵的結果 展開

王寵

中國明代書法家

王寵(1494年--1533年),中國明代書法家。字履仁、履吉,號雅宜山人,吳縣(今屬江蘇蘇州)人。

為邑諸生,貢入太學。王寵博學多才,工篆刻,善山水、花鳥,詩文在當時聲譽很高,而尤以書名噪一時,書善小楷,行草尤為精妙。為明代中葉著名的書法家。著有《雅宜山人集》,傳世書跡有《詩冊》《雜詩卷》《千字文》《古詩十九首》《李白古風詩卷》等。

1533年,病故,享年四十。

大事件

1494

出生

1494年出生於吳縣(今屬江蘇蘇州)。

1514

作《聽松賦》

正德九年(1514年)作《聽松賦》。

1517

作行草書《潯陽江歌十首·楞伽弔古詩》

正德十二年(1517年)作行草書《潯陽江歌十首·楞伽弔古詩》卷(今藏北京故宮博物院)。

1518

作《南都》詩,以刺朝政

正德十三年(1518年)繪《苕溪圖》贈太初兄卜隱,並系以詩;寵作《南都》詩,以刺朝政;文明作《望夜乘月發滸墅舟中與履約兄弟同賦》;寵草書《自書詩》卷(今藏上海博物館)。

1528

作行書《秋興詩八首》卷

嘉靖七年(1528年)作行書《秋興詩八首》卷(今藏上海博物館)。

1533

逝世

1533年逝世。

弘治十年(1497年)丁巳四歲

是年,王問(吳縣人)生。

弘治十一年(1498年)戊午五歲

是年,文彭(征明長子)生。

弘治十四年(1501年)辛酉八歲

是年,王榖祥(吳縣人)生,文嘉(征明次子)生。

弘治十五年(1502年)壬戌歲

是年,袁袠(吳縣人)生,文伯仁(征明從子)生。

弘治十七年(1504年)甲子十一歲

是年,吳寬卒。

弘治十八年(1505年)乙丑十二歲

是年,彭年(吳縣人)生。

正德三年(1508年)戊辰十五歲

是年,文徵明三十九歲,折輩與定交。父貞為守、向文徵明“請字”,征明辭之。是年,錢榖(吳縣人)生。

正德四年(1509年)己巳十六歲

師沈明之,文徵明之友,復為寵“請字”,征明“乃即其名義訓之”,“字寵曰履仁”,又“字守曰履約”。

八月二日,沈周卒。十月二十六日,黃姬水(吳縣人)生。

正德五年(1510年)庚午十七歲

第一試,不售。

是年,更字履吉。

正德六年(1511年)辛未十八歲

九月十五日,文徵明“留宿南濠王氏溪樓,與履約昆仲夜話”,作《履吉陪余夜話達旦別贈一首》:“……蹇衰安得年如子,英發行看妙逼人。”

十月九日,“時淮北小警,吳中城禁稍嚴”(健按:即倭寇來犯)。文徵明裡居,與蔡羽、陳淳、王守訪明並飲。

秋,與征明、吳爟、蔡羽、王守泛舟游橫山。

是年,從蔡羽遊學太湖洞庭山。

是年,與兄王守在蔡羽門下習經、詩,宿蔡家(包山精舍)三年。

正德七年(1512年)壬申十九歲

三月與征明、吳爟、蔡羽、陳淳、湯珍、王守泛舟石湖,登治平寺。

春,文徵明有《題畫送履仁赴洞庭》。

臘月十八訪湯珍草堂,明在座,征明有詩:“湯君秀潤擬文犀,王郎釘座哀家梨。二君真是後來秀,風儀濯濯情依依。……”

冬,征明病,與王守、吳爟、錢孔周(同愛,吳縣人)過訪探視。

正德八年(1513年)癸酉二十歲

第二試,不售。

五月六日,征明繪《游吳氏東庄圖》,題記云:“近游東庄,有懷先師吳文定公(寬),賦得小詩一章,並系拙圖,奉贈嗣業二兄。是日同游者吳次明、蔡九逵、錢孔周、王履約、履仁、東禪僧德璇。”夏與明濯足虎丘山劍池。九月明繪《拙政園圖》,為題五律一首。秋明病卧里居,過訪探視。

正德九年(1514年)甲戌二十一歲

正德十年(1515年)乙亥二十二歲

居石湖治平寺。夏文徵明作詩《簡履仁》。九月文徵明作《憶城西夜遊寄履約兄弟》。秋與明、湯珍登葛氏墓看月,明作《月夜葛氏墓飲酒與子重、履仁同賦》。十二月五日明為寵作《治平山寺圖》,末識“履仁久留治平,歲暮有懷,題此奉寄。正德乙亥十二月五日”,並有詩《履仁獨留治平寒夜有懷》。

是年,文明有《題古木高士圖寄履約兄》。

正德十一年(1516年)丙子二十三歲

第三試,不售。文明繪《落木寒泉圖》,末識“正德丙子秋日,過王氏小樓,同履約兄弟誦宋玉《九辯》之一章,因寫《落木寒泉》,並書此詞。明。”(《石渠秘籍》八編)“《明王寵書南華經》,素絹本,小楷,書款識雲,余昔年過補庵先生劍光閣,見虞永興手書漆園內篇,筆法絕似度人經,而遒媚過之,披次心賞,留舟中閱數日,不忍釋手。丙子春王,予再過梁鴻溪上,補庵持素縑屬予手摹永興腕法,書成七篇,三閱月始報命,要亦優孟衣冠虎賁之貎,殊足愧也。正德十一年□月二日雅宜山人王寵制。”(《石渠寶笈·明王寵書南華經》)是年旅無錫,過華雲(補庵)劍光閣,為華書南華內七篇。

正德十二年(1517年)丁丑二十四歲

歲初文徵明在寵兄弟小樓,賦王氏瓶中水仙。二月文明繪《湘君圖》並書《九歌》二章贈寵。四月與明虎丘東溪泛舟。夏明“同次明、履仁治平寺納涼”。八月朔旦賦得《撫孤松而盤桓》詩數首並書,“為大參遯庵吳公(愈)七十有五誕辰,敢獻短章,揄揚厥美。晚生王寵謹書”。(《珊瑚網》)同月明為壽岳父吳愈(愈為夏昶女婿)華誕,繪《撫孤松而盤桓圖》,為之篆題,並楷書五古詩一首。是年作行草書《潯陽江歌十首·楞伽弔古詩》卷(今藏北京故宮博物院)。是年唐寅避暑石湖。

正德十三年(1518年)戊寅二十五歲

正月二十八日題文明所藏宋克畫竹圖。二月十九日清明與明、蔡羽、湯珍、王守、潘和甫、朱朗游無錫惠山,茶會二泉亭下,明繪《惠山茶會圖》卷,卷後有寵楷書《惠山茶會詩詠》,此件今藏北京故宮博物院。四月九日文明與王守、王寵餞別於虎丘,“賦贈二詩,期望後會晉陵”。同月二十一日,寵與文明、蔡羽、郭邵同觀《文天祥書蘇軾詞后》於尹山精舍。十月文明繪《菊花圖》,末識“今歲菊事頗遲,重以積雨,遂爾落寞。偶過王氏小樓,見瓶中一枝,因紀短句”。兄弟各為題五絕一首。是年繪《苕溪圖》贈太初兄卜隱,並系以詩;寵作《南都》詩,以刺朝政;文明作《望夜乘月發滸墅舟中與履約兄弟同賦》;寵草書《自書詩》卷(今藏上海博物館)。是年書法初見成就。

正德十四年(1519年)己卯二十六歲

第四試,不售。六月文明過王氏石湖草堂。

正德十五年(1520年)庚辰二十七歲

三月與文明、吳爟、蔡羽、王守游長洲縣大雲庵。九月十五日文明為寵繪《花游圖》。秋遊太湖包山,集包山詩作為《包山集》,於包山精舍作《感舊賦》,述從蔡羽遊學往事。冬與文明、蔡羽、王守宴集於王鏊東堂,明繪《燕集圖》,寵等為之題詩。是年楷書《游包山詩冊》贈蔡羽。臨《破邪論》,跋云:“庚辰秋,余游包山歸,寓楞伽寺,子重(湯珍)宿余寓所,因出墨本《破邪論》俾余臨之。”是年與蔡羽、王守、湯珍等游太湖西洞庭山;文彭與寵同寓石湖治平寺讀書;寵書《倪瓚耕隱軒詩》卷(今藏上海博物館)。

正德十六年(1521年)辛巳二十八歲

七月一日將赴南雍,文明繪《秣陵秋別圖》並題以贈。八月作《辛巳八月朔過碧雲精舍偶題次韻》。(《珊瑚網》)作《辛巳書事》詩,以刺時事。是年小楷書《聖主得賢臣頌》冊(今藏揚州市博物館)。是年王守卒業於南雍。文彭於《王寵真行書十冊》題跋雲“家君每稱述履吉先生翰墨精美,結構圓熟,楷法深得永興遺意,尤為世所推重。予亦最愛之,相乞無已,茲成十冊,乃其生平用意之作。此系雅翁一時神采,拈毫托素,如漁郎偶入花源,景色殊勝,使之再入,不可復得矣。”

世宗嘉靖元年(1522年)壬午二十九歲

第五試,不售。五月與文明“濯足劍池”。是年“江浙風災,民大困,王(寵)作《風災紀變詩》”。(《列朝詩集》)是年於唐寅桃花庵中,書《五柳先生傳》於趙孟頫所作陶潛像上。是年書《尚書·堯典》。

嘉靖二年(1523年)癸未三十歲

文明以諸生貢於成均,春,明赴北京,蔡羽同行。湯珍、吳爟、王守、王寵於湯珍雙梧堂為明、蔡羽餞行。湯珍延畫工繪六人圖象,明為之補景,蔡羽題記,作送行詩,序云:“林翁尊師、衡山文丈偕計北征,軺車齊發,敬呈四首。”十二月二日唐寅卒,祝允明為撰墓誌,楷書。是年,吳爟卒,為撰並書墓誌銘(今藏北京故宮博物院。《見《故宮博物院院刊》1990年4期)是年“王(寵)以吳中大飢,民多採食野菜,作《野菜譜》三十四幅”。(《香蘇山館古體詩鈔》)是年書《游包山詩》卷(今藏上海博物館)。是年行書《陽春詞》軸(今藏無錫市文物商店)。是年書法始見成就。

嘉靖三年(1524年)甲申三十一歲

三月摹褚河南書,自跋云:“衡山文先生,當世書家宗匠也,書何能窺郢氏之門,而顧蒙嗜痂,所不解也。昔年承命書此數篇,草堂讀書之暇,漫為提管,積五歲始竣,不揣足覽,幸先生教之。”五月為門生金用(元賓)書《雜詩卷》。是年王鏊卒。

嘉靖四年(1525年)乙酉三十二歲

第六試,不售。是年作《五叩》,送袁袠北行;書《后赤壁賦》卷(今藏上海博物館)。是年有《乙酉送家兄履約會試》詩:“努力休明時,望子光五族”。是年王寵作《都穆墓誌銘》。

嘉靖五年(1526年)丙戌三十三歲

春“寓楞伽精舍,杏花盛-開,忽雪霞交集,山僧折枝作供。戲效白體賦二絕”。(《雅宜山人集》)作《五憶歌》,序曰,“丙戌病暑,城居如甑,伏枕書空,游神六合,戲作五憶之歌,以解煩蒸,亦猶執熱者之思濯手。”“明祝允明十九首帖,祝京兆書,落筆輒好,此卷尤為精絕,翩翩然與大令抗衡矣。寵從休承處持歸,臨摹數過,留案上三閱月,幾欲奪之,以義自止,休承其再勿假人哉。丙戌夏五端陽日王寵識。”(《停雲館帖》)九月作《行草書詩軸》,識云:“丙戌九月廿三日,與子齡(寵門生)元賓燕坐書閣,弄筆書此。時從弘之飲歸,大醉不計筆墨,殊媿潦草。”(今藏北京故宮博物院)十月既望行書《為章簡甫書詩》卷(今藏上海博物館)。十月文明致仕離京。冬訪華雲梁鴻溪上,坐劍光閣,華以“佳箋乞為楷書,以作枕中鴻寶”,越明年一月於石湖禪院楷書《游包山詩卷》寄華雲(今藏上海博物館。見《書法》1990年5期)是年作《行書詩七絕二首》軸、《行書詩》卷(今藏上海博物館)。是年書《刺客列傳》於石湖草堂。是年王守中進士,寵作《丙戌歲家兄履約釋褐南宮歡喜口號八絕句》。是年祝允明卒。

嘉靖六年(1527年)丁亥三十四歲

一月於石湖禪院楷書《游包山詩卷》寄華雲。二月書石湖、包山雜詩卷,后題“丁亥春二月之吉,書於石湖精舍”。同月,小楷書《壽方齋袁君六十頌並序》(並藏北京故宮博物院)。三月為金用書《九歌》一卷。四月望后仿祝允明草書《古詩十九首卷》,今藏上海博物館。同月二十二日行書《山居雜作》冊(今藏上海博物館)。五月於石湖精舍草書《七發》卷。十月小楷書《岳陽樓記》等十冊贈華雲。十二月二十一日於石湖草堂草書《千字文》。(見《故宮書畫錄》一,《故宮歷代法書全集》四)是年書張衡《舞賦》於仇英所作《瑤台清舞圖》上。是年楷書《摹東方朔像贊》(今藏台灣故宮博物院)。

嘉靖七年(1528年)戊子三十五歲

第七試,不售。

三月十日文徵明繪《槐雨園亭圖》,為題五律一首。同月,文徵明繪《輞川圖》,圖後有寵楷書《輞川詩》。

四月因經濟所迫,寵央文彭作中,立字據向同里袁褒(與之)借白銀五十兩,月利二分。“立票人王履吉央文壽承作中,借到袁與之白銀五十兩,按月起利二分,期至十二月一併納還,不致有負,恐后無憑,書此為證。嘉靖七年四月日立票人王履吉押,偕中人文壽承押。”夏值溽暑,與文明宴於錢氏有斐堂,書丙戌年所作《五憶歌》以贈主人。冬與文徵明寓居楞伽寺,畫《竹居圖》並書,王榖祥、文彭、文伯仁等題。陸師道跋云:“衡翁與王履吉為忘年交,意氣相投,真所稱金石椒蘭,每同寓僧寮道院,必浹月連旬,非砥志人品,則托趣筆墨。”(《書畫匯考》)是年明繪《關山積雪圖》,五年後方成。是年作行書《秋興詩八首》卷(今藏上海博物館);行草書《李白詩》卷(今藏朵雲軒)。

嘉靖八年(1529年)己丑三十六歲

三月上巳日於石湖行草書《還山詩》。“《王履吉還山詩》。‘己丑上巳日,雅宜山人王寵書於石湖禪院。’”(《式古堂書畫匯考》)王守應召入京。七月作《贈家兄履約應召詩》(今藏上海博物館),題《唐子畏秋塘詩景圖》。九月六日於石湖作《自書詩卷》(今藏北京故宮博物院)。是年有《行書十律詩卷》(台灣《清玩雅集收藏展》,國立歷史博物館1995年版)

嘉靖九年(1530年)庚寅三十七歲

春晉京,四月赴試。六月離京。七月二日行草書《西苑詩》卷,自跋云:“庚寅歲歸自燕,與九岩先生同舟,相得歡甚,漫書近作三篇,冀請教益,幸勿我遺耳。七月二日吳郡王寵頓首。”(今藏天津藝術博物館。見《書法叢刊》第三輯)八月十六日夜與文明、湯珍石湖泛舟。九月九日與文明、湯珍楞伽山登高。同月,作《庚寅歲九月二十六日寓治平寺高齋紀事》。是年袁表(邦正)致仕歸,文明為表作《聞德齋圖》,寵、彭年、蔡羽為齋客,三人並為此圖題跋。王寵為之作《聞德齋記》。

嘉靖十年(1531年)辛卯三十八歲

第八試,終不售。“蓋自正德庚午至嘉靖辛卯,凡八試,試則斥,而名日益起,從游者日眾”。以年資貢入太學(梁章鉅《退菴題跋》卷八)。三月三月文繪《寫意十二段》,題云:“偕子重、履吉過竹堂僧舍,性空上人聯此紙索餘墨戲。”(周道振《文書畫簡表》)。三月與文明、湯珍游竹堂寺。

四月七日書《草堂雜詩》卷。

游南雍,得疾東歸,意不起,秋末,養病虞山白雀寺。十月寵題文明《雪景圖》(今藏上海博物館)。十二月寵撰袁鼒(方齋)夫婦行狀,鼒子袁袞持狀乞文明作墓誌銘。是年寵作行書《游西山詩》,合裝於文明《秋林飛瀑圖》卷后(今藏北京故宮博物院)。

嘉靖十一年(1532年)壬辰三十九歲

正月初七,與文徵明集於袁褒城北別業。明有詩,與王轂祥、彭年分題。正月望日於萬至齋中作《旦發胥江口》等詩。春與文明、王守宿石湖治平寺。摹沈周畫並書舊作,自書《宿白雀寺》詩卷。二月八日後與文徵明、王谷祥等分題陸治《四時蔬果圖》卷。“《王雅宜千文》。‘嘉靖壬辰夏日,雅宜山人王寵書於石湖別業。’”(《式古堂書畫匯考》)四月朔日作《宿白雀寺二首卷》,“癸巳四月朔日雅宜山人王寵書於碧峰老師房。”(今藏蘇州博物館)

十月既望,文徵明繪《關山積雪圖》成,跋雲;“……曩於戊子冬,同履吉寓於楞伽僧舍,值飛雪幾尺,……履吉出佳紙索圖,乘興濡毫,演作《關山積雪》,一時不能就緒,嗣後攜歸,或作或輟,五易寒暑而成。……”(文徵明《關山積雪圖跋》)十一月二十三日跋祝允明書《離騷》墨跡。同月,跋李公麟《揭缽圖》卷,云:“余方養痾山中,世事都捐,與藥餌為伍。……”是年文徵明繪《江南春圖》,並書追和倪雲林江南春詞,裱為一卷,等亦和詩其中。是年行書《湖上八詠》卷及自作詩卷(今藏上海博物館)。是年自跋辛巳所書《聖主得賢臣頌》:“右楷書賢臣頌,乃餘閒中所作。欲學《黃庭經》之古而近於拙;學《樂毅論》之勁而近於生;信古人之難摹仿也。”是年行書《為石壁書詩》卷(今藏上海博物館)。是年“家兄(王守)四月廿八日出京,到陝軍中紀功”(《王寵山莊帖》)。是年為王獻臣作《園居》詩,仇英為之補圖。

嘉靖十二年(1533年)癸巳四十歲

二月十一日書《述病帖》(傅紅展《王寵行書述病帖》綜考)三月作《嘉靖癸巳三月晦日將往白雀寺與碧峰禪師虞山泛舟二首》。春與文徵明、蔡羽、金用飲於錢同愛家。春作《送陳子齡會試詩卷》(今藏北京故宮博物院)。四月初一行書《白雀寺詩二首》卷(今藏蘇州博物館)。四月二十日時寓白雀寺,是日乘舟訪王元肅虞山精舍,不遇。離白雀寺,返石湖。病逾甚,“逮將易簣,顧浚明(朱浚明,寵門生)惓惓語曰:“《白雀集》可傳矣,諸稿爾藏之石湖草堂。”四月三十日病故,享年四十。文徵明為撰《王履吉墓誌銘》。“王雅宜先生寵,字履仁,后字履吉,吳縣人。先生與兄履約俱為邑諸生,而名過之,顧累試輒不利,以年資貢入太學,試復不利,竟死,得年僅四十。”(《弇州四部稿》)

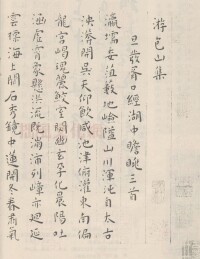

《游包山集》捲紙,小楷。縱21.6cm,橫323.5cm。上海博物館藏。

1520年游昆陵包山,曾作游詩數首,結為《包山集》。

1526年冬過鴻溪宿友人補菴居士處,居士幾他索書。

第二年(1527年)便將游包山所作的游詩用小楷抄錄了二十二首寄給了補菴居士。他的朋友文嘉在居士處見到這卷小楷后,稱之為“天才妙絕”。後人普遍認為《游包山集》是王寵的小楷代表作。蘇軾曾說:“大字難於結密而無間,小字難於寬綽而有餘。”王氏這卷《游包山集》,其結體“寬綽而有餘”,其書風曠適疏宕,遒媚飄逸,謂王氏上乘之作言而不虛。

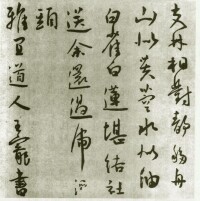

《自書五憶歌》為王寵三十五歲時書,紙本草書。縱29.3厘米,橫294.7厘米。台北故宮博物院藏。《自書五憶歌》恣肆縱逸,神采飛揚,是他中年創作巔峰時期的作品。

《白雀寺詩》是王寵晚年草書。王世貞《弇州山人稿》中記:王寵“養痾白雀寺,訪故人王元肅虞山不值,作此歌。元肅拏舟追及之,因以兩丈許桑皮縱筆滿卷為贈,雖結體小疏而天骨爛然,姿態橫出,有威風千仞之勢”。而顧復鑒賞此卷時曾說:此卷書法“如懷素、穎圓鋒正。開卷時以其為枝山卷,末款識則雅宜也。得享長年,豈讓枝山獨檀名當世哉!”

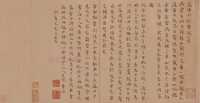

《五言律詩》,紙本,縱24.4厘米,橫147厘米。南京博物院藏。王寵畫作王寵的行書自成一家,歷來得到人們的讚許。明朝的何良俊在《四友齋叢說》里說道,自文徽明后,書法當屬王寵為第一了。他本來是學王獻之的,加上他人品高尚,所以字寫得神韻超逸,遠在眾人之上。另一位明朝人莫雲卿在《莫廷韓集》里也說王寵的書法,“天真爛漫”,而且“飄飄欲仙”。我們從這件作品中不難看出,王寵的行書確實奔放縱逸,氣宇不凡,頗令觀賞者讚嘆不已,這件《五言律詩》詩軸顯然注入了他奔放的感情。十足的興趣。故有落墨如煙,縱橫千里的藝術效果,其生動、奇妙、流暢的風格無不躍然紙上。

《送陳子齡會試詩》,行書,紙本,冊頁,縱23.2厘米,橫36.3厘米。楷書,18行。文中“陳子齡”為王寵門人。鈐“太原王寵”、“王履吉印”印2方。收藏印鈐“秦漢十印齋藏”、“蘭陵文子收藏”、“祥伯”、“辛谷經眼”等印。此詩書法極盡澀拙之態,每一筆畫均似在牽掣中運行,絕無流動率意之痕,結構亦不求平整,似散漫不經,按王寵楷書的風格變化,當為其晚年所書。

《七絕二首》,行草書法,為王寵晚年所書,現藏於遼寧省博物館。《七絕二首》在內擫筆法的基調上,注重筆墨輕靈虛和,結構欹側多變,章法通脫自然,與其早、中期筆墨多內斂、點畫較質直、線條少映帶的格調相較,頗多變異之趣。質言之,少了樸拙之氣,多了疏淡之氣。“疏”是其結構特徵所在:一字之中必有空闊處,且注重輕重虛實的對比,以顯其“疏”態,產生整體上曠闊靜遠的美感。在該作中,王寵一方面以烏絲欄為框線,另一方面注意調整字與字之間的形態關係,形成一種內在的揮運旋律,有欹有正,有虛有實,和諧統一。“淡”是指意境之恬淡無為。《七絕二首》不著意安排,不措意巧拙,信筆寫來,一任自然。這與文徵明過於講求法度理性、缺乏個性張揚不同,王寵從秀雅巧媚、宛轉流美的晉人風韻中,稍稍出以己意,構築成疏淡秀雅的意境,以其高華的氣韻打動人心。

【曲岩】

乘雲欻先登,攀崖紛廣眺。

孤峰上寒日,平楚騰余燒。

天高風物緊,地迥山川竅。

飢鼯乍陸梁,哀鴻相叫嘯。

企石揖雲帆,披霞迎海嶠。

空水共泛瀾,虛無自余照。

林深養穀神,壁仄團景曜。

光風爛芝苓,玉髓滋蘿蔦。

樵隱自夷猶,末路多奔峭。

懷哉瀼里公,千春可同調。

【過石公山】

島嶼屢崩奔,石林突參錯。

朝雲正吐秀,冬水亦漸涸。

槎牙熊豹蹲,蜷曲蛟龍蠖。

波濤激中洞,嵐靄紛上薄。

金膏赤日流,石鏡青天霩。

表靈征名圖,延賞諧幽諾。

蒼鼠不驚人,丹楓時自落。

茲焉可投綸,畢志甘場藿。

【楞伽寺】

雲竹素所愛,山林道難忘。

荊蠻屹水府,五湖瀉湯湯。

連峰枕其腹,翠壁森開張。

流峙兩參錯,南斗迴文章。

絕境瑀蘭若,金天建旌幢。

嵯峨古楞伽,颯沓開雲堂。

星河掛北戶,日月經其陽。

法雨不斷灑,檀樾紛成行。

時時吐虹霓,下飲平波光。

風帆日如織,寶筏度迷方。

道林更愛客,文燕依松篁。

脫屣石苔滑,科頭飛雪涼。

朱炎久蒸薄,卧暍兩月強。

掃除洞虛白,盥浴披天香。

回思隔朝市,執熱眇相望。

【宴徐子仁宅】

全陵豪俠窟,樂游鳳凰原。

青門臨上路,爛若朝霞騫。

嘯侶共行游,叫崟窺陽園。

神飈集珍木,泫露被芳蓀。

蘭池夏氣爽,桂棟秋雲屯。

嘉花既羅戶,密亦植援。

疏林抗北磴,激浪飛南軒。

粲粲芙蓉披,離離椒芷繁。

中堂理絲桐,后檻樹旌幡。

初疑游龍翔,忽訝驚鴻翻。

色授神已交,禮防心詎煩。

主人卿雲流,標勝儷玙璠。

已羅西園彥,復注北海樽。

縱橫逸藻奮,契闊佳期敦。

履舄相錯陳,釵纓互繽翻。

餚來乃瓶罄,觴至若川奔。

曉畏夕月馳,宵忘朝日暾。

平樂諒虛侈,高陽亦徒喧。

縟麗安可悉,商確歌此言。

探究王寵書法的“疏淡”,實來自於其獨特的人生際遇、品行修養和審美追求。

王寵自正德庚午(1510)至嘉靖辛卯(1531),凡八次應試,均未中。在王寵周邊不達的友人中,有的選擇了放浪形骸,如祝允明、唐寅與陳淳;有的選擇了忍耐,如湯珍;有的選擇了隱居,如陸治。王寵選擇了隱居,潛心詩書,逍遙林下,二十年讀書石湖之上,講業楞伽山中。正如其《行書札》中云:“家中雖貧落,越溪風景日增日勝,望之如圖畫,獨此一事慰懷耳。”(上海博物館藏《王寵行書札》)書為心聲,自然地,王寵的這種“不激不厲”的心境折射到了在他的筆下——疏淡空靈而又逸筆草草。這種講究技巧而又自然流露的書法功力與蕭散灑脫的雅玩心態,正是他科考屢次應試不第,進而沉湎於書畫、寄情于山水的結果。

同時,王寵高潔的品行陶鑄了其書法疏淡的品格。王世貞在為王寵寫的《像贊》中稱其“善為雅言,不及猥鄙”,“且不以所學尚人,故人樂親附之”。王寵逝后,顧璘在懷念這位故友時說:“清夷廉曠,與物無競,人擬之黃叔度。尊官宿儒忘年友善,罔不樂其溫醇。”(顧璘《太學生王寵》)。文徵明與王寵雖為師生關係,且長王寵25歲,但文氏正是看重了王寵高潔的品行,折輩與交,成為頻繁郊遊、詩文酬唱的摯友。文徵明在為王寵撰寫的《墓誌》中稱頌他“君高朗明潔,砥節而履方,一切時世聲利之事,有所不屑。其志之所存,必有出於言語文字之上者。”真可謂知言。

王寵的生存環境和品行修養,合力促成了其審美心理與書法旨趣的養成。明代朱曰藩曾說:“雅宜書蘊藉秀媚,大概類其為人。”(《跋顧孝正所藏雅宜詩卷》),指出了其人品與書品的關係。王寵高蹈出塵的心態養就了他疏淡秀雅的藝術審美心理,正如他的詩歌,隨處可見的是對隱逸的企願和對富貴生活的不屑——他以層台緩步的用筆傳達給我們寧靜、優雅、孤高以及與俗世的距離感。

而王寵書法的“流宕”,明顯是受了當時時代書風特別是祝允明的影響。王寵與祝允明性情相投,交情深厚,雖然藝術主張不盡相同,但互相借鑒在所難免。祝允明在行草書上充分釋放個性,用筆和結構大開大合,充分展示了他瀟灑、奔放、熱烈的個性,一派流宕浩然之氣。與祝允明一樣,王寵在書法上有著獨立的精神,雖然他有臨摹祝書的經歷,但並非亦步亦趨,而是著意於個人面目的鍛造。在他去世之前,還常常以指畫肚,因為“祝京兆(允明)許我書狎主齊盟,即死,何以見此老地下”。(王世貞《跋王雅宜書雜詠卷》)

王寵行草之所以與祝允明比較接近,是因為他不僅臨摹祝允明,而且與祝氏一樣,也取法李懷琳。王世懋曾洞察李懷琳與祝、王二人書法之關係:“吳人絕重李懷琳書,希哲(祝允明)書十九首古詩及王履吉(寵)晚年草法,皆從此出。祝書尤得其丰神;王草‘欲’字、‘強’字、‘窮’字等規仿,不易一筆,他古帖所無也。世人不睹懷琳書,安知二先生書法之自哉?文氏《停雲館帖》雖刻此書,而筆意失真,后得此冊,真宋搨本之精者,二先生心印始見矣。(王世懋《題李懷琳書嵇叔夜絕交書》)

因為王寵學習祝允明的書法,且二人皆學李懷琳,因此,王寵早期書風與祝允明作品風格最為接近。顧復在評價王寵晚年行草《白雀寺詩》時說:“如懷素,穎圓鋒正。開卷時以其為枝山卷,末款識則雅宜也。得享長年,豈讓枝山獨擅名當世哉!”儘管後來王寵隨著書法審美趣味的變化,追求疏淡秀雅的書風,並想極力擺脫祝允明、李懷琳的影響,但一直到後期,其書法的“流宕”之氣亦未能盡除。試將其《七絕二首》和祝允明的書法做一比較即可發現,該作用筆大幅度提按,字間牽絲引帶、體勢變化多端,隱約保留有祝氏書法“流宕”的典型特徵。

王世貞稱讚王寵晚年書法“雖結體小疏而天骨爛然,姿態橫出,有威風千仞之勢”。(《弇州山人稿》)可謂推崇有加。而王寵晚年書法作為流宕與疏淡的矛盾統一體,又何嘗不是其憤激與沖淡這一矛盾心境的外化呢?——現實人生與人格理想的分離與矛盾,使其內心雖有憤激,但又高蹈出塵,但在病痛和失敗的挫折下,他慢慢變得沖淡,成為一個溫和如玉、不激不厲的君子。然而,王寵內心的矛盾和痛苦和他懷才不遇所流露出來的感慨與無奈,最終還是掩映在他矜持的文字中。他在《山中答湯子重書》中寫到:“山林之好,倍於儕輩,徜徉湖上,而忘返……頗耽文辭,登臨稍倦,則左圖右書,與古人晤語,縱不能解,片言會心,莞然獨笑,飢而食,飽而嬉,人生適意耳。須富貴何時,誠日夕私賀,恐后之不如今也,尚安望哉!”

在憤激與沖淡中,王寵寄情山水,含醺賦詩,靜心作字,度過了他平淡而短暫的一生……

王寵作品3 |  王寵作品1 |  王寵作品2 | ![王寵[中國明代書法家]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m8/3/m83719ebcb0f55ed87ff4e1019d62ff32.jpg) 王寵[中國明代書法家] |

生活於弘治至嘉靖年間,這時正是吳門地區書法創作鼎盛時期。他雖是祝允明、文徵明的後輩,卻與他們並稱為吳中三家。精小楷,尤善行草。其書法初摹虞世南、王獻之,后稍出己意,行書和草書一反明代放浪不羈的風格,運筆速度較慢,比較注意點畫得失,以沉著的筆觸從容書寫,形成一種古拙典雅的風格,巧中寓拙,婉綽而疏逸,別具一種沉靜的風神,在明代別樹一幟。小楷受鍾繇、王獻之等人的影響,用筆圓轉、淳厚,結構上竭力避免筆畫的交疊,在古樸中見空靈。

他的楷書初學虞世南、智永,行書師法王獻之,到了晚年形成了自己風格,以拙取巧,婉麗遒逸,疏秀有致。王寵追求的是一種疏宕雅拙的韻味,以韻寫拙,而又“拙中見秀”、“拙中見雅”。

王寵博學多才,工篆刻,善山水,他的詩文在當時聲譽很高,其中尤以書法最為知著。他諸體皆能,以小楷、行、草最為擅長,取法魏晉,浸淫於鍾、王,道正功深,書風趨於端莊古雅。在吳門諸子中,他的書法之趣味尤高,這原因就是他心不降唐宋以下,手熟於法度之內,他的筆下無狂怪之病,點畫、結體皆有來處,心境曠達而使字勢開闊正大,無瑣小習氣。

他的小楷取法鍾繇,沖和於二王而於古雅中見清淡;草、行法《十七帖》《聖教序》等形神兼備。在書法史上學王右軍傑出者米芾、趙孟頫之外就數他和王鐸,而且各有所長;米得王之迅疾,趙得王之端正,王鐸得王之雄厚,王寵得王之蕭散。就氣韻言,王寵為上,惜乎其早逝,未能含和圓融,更進一步。

| 關係 | 人物 | 備註 |

| 父 | 貞 | 字清夫,吳縣商賈,以守貴,封中憲大夫、太常寺少卿 |

| 母 | 朱氏 | 皆贈封恭人 |

| 繼母 | 顧氏 | 皆贈封恭人 |

| 兄 | 王守 |  其兄王守像 |

| 妻 | 徐氏 | |

| 子 | 陽 | 字玄靜,太學生,娶唐寅之女 |

王寵的書法最吸引人的地方在於字裡行間透出的那份空靈、舒朗,這份美感源自恬淡自適的生活中所孕育出的高曠的人品,而絕非才力、技巧所能展現。王寵四十歲即離開人世,許多人為他的英年早逝感到惋惜,慨嘆命運沒有給他更多的時間創作更完善的書法。也許並不算是書史上的大名家,但他疏朗、潔凈、無一絲塵俗之氣的書法與清純的心靈,也足以令人永遠對他喜愛與懷念。

《三吳楷法跋》稱其正書:“始學虞世南、智永,行書法大令王獻之,晚節稍出已意,以拙取巧,合而成雅。婉麗遒遠,奕奕動人,為時所趣,幾奪京兆(祝允明)價。”明代著名書論家王世貞在《三吳楷法十冊》跋中認為王寵所書的《琴操》:“兼正行體,意態古雅,風韻遒逸,所謂大巧若拙,書家之上乘也。”

《四友離書論》:“衡山(文徵明)之後,書法當以王雅宜為第一,蓋其書本於大令(王獻之),兼之人品高曠,故神韻超逸,迥出諸人之上。”當時與祝允明、文徵明齊名。