應氏大宗祠

浙江永康市的宗祠建築

應氏大宗祠是一處始建於明代中期的家族祠堂建築,屬於應氏家族祭祀祖先和先賢的場所。位於浙江省永康市芝英古名大田。

東晉時,汝南有應詹者,從晉元帝渡江而南,仕至鎮南大將軍,封觀陽侯,其子應元,招為駙馬,以功任御史大夫,后隨父遷家於此。“此則南宗應氏之始。”后因族屬繁衍,更村名為諸應。“宋有傅岩者,自大田徙仙居,其後裔又自仙居徙縉雲。嘉熙間曰九二府君者,乃自縉雲還諸應家焉。”其後有靈芝產墓之祥,乃更村名為芝英。永康市芝英是芝英應氏根源地。芝英應氏已有1670多年歷史。宗祠是凝聚家族血緣和感情的紐帶,作為家族悠久歷史和傳統文化的象徵與標誌,具有無與倫比的影響力和歷史價值。

從明清至民國,芝英有應氏祠堂72幢。多為二三進建築。上進安放木主和香案,中下兩進一般空著,作聚會之用。子孫住房遇有不幸,也可暫作居住。每個祠堂,都置有田地山房等常產。常田租給子孫永佃耕種,租谷收入作祭祀之用。祠廳管事會負責收租、祭祀。每年清明前後舉行祖祭。祭祀異常隆重,祭品非常豐盛。參加祭祀子孫要臨場“接籌”。以“紅籌”之多寡,把祭祖的“份子”散發給參加祭奠的男姓子孫。各人“紅籌”的多寡,和年齡、學歷、功名的高低有關。按民國時期分散份子的標準,一個應氏男姓子孫至少可分到1份。如果年滿60歲,可加1份;年滿70歲再加1份,逢十累加。如果初小畢業,可加1份;高小畢業,再加1份;初中畢業,又加1份,逢級累加。多者可拿到10份以上“份子”。為了安排祭祀,事先要做大量準備工作。其中一項,就是要匡計好“份子數”,搞好籌劃。

應氏大宗祠

應氏大宗祠管事會的族權直至1949年5月解放時逐步解體,其儒禮遺風直至實行土地改革后廢除。村鎮建設和公益事業轉由人民政府主持興辦。

3000多年以來,古老的應國經歷過無數戰爭的洗禮與時代的變遷早已消失,但有史書記載,應氏部落的第46代孫應詹、應韜兩兄弟渡江往南遷徙,應詹安家於婺州大田(即芝英),應韜安家於江西。

新中國成立前,傳說有12件應國文物傳世,但流落在世界各地。考古專家對古應國地域發現的三四百座古墓進行了長達10多年的挖掘,出土了數千件文物。這其中有應國貴族墓數十座,也有一部分稍晚的楚國貴族墓,證實了應國為楚國所滅的史實。

因此可以這樣認為,古應國消失之後,幾經輾轉,流落江南的芝英應姓,是古應國的一支主要人脈。

應氏大宗祠

應昌金今年67歲,一直忙忙碌碌掙錢養家糊口。改革開放后,先是組裝電風扇,上世紀80年代又創辦度盤秤廠,是永康最早從事度盤秤生產廠家之一。六年前,老應向家人提出退休,把廠里的事務全部交給兩個兒子,自己購買了照相機、電腦,在兒子、兒媳們的輔導下學會了使用,並在家裡設立了一間辦公室和一個資料貯藏室,專心致志研究中華應氏淵源。老應說,他們一班人馬正在編著《中華應氏世系》,已基本弄清應姓人氏的來龍去脈。目前,本市有45個應姓古村落,共3萬多應姓人口,其中最大的應姓村是芝英,有8300多人。他還說,他已查明胡公(胡則)是應姓人氏的外孫,他的父母分別是岩后、可投應村人,胡則的母親應氏曾被冊封為應氏太君。

芝英祠堂

傳說一:芝英初祖是一位小鹽商,靠擔鹽為生。一日,他挑鹽路過芝英,又餓又累且見天色已晚,露宿田畈。第二天早上感覺體力恢復了許多,再看看周邊有肥沃良田,又有青山綠水、風景秀美,於是在此住下發家致富。

傳說二:芝英太祖是朝廷大官,因為宮內動亂被追殺而往南方逃匿,后在芝英落腳,繁衍後代。

應昌金等人經多方考證,得出結論:應詹屬汝南郡應氏第46代孫,距今1670餘年。詹公,字思遠,生晉太康已西年三月廿五,壽79,先後與三位夫人生了四個兒子。他義勇立功,晉元帝間被授以武功大夫。之後,應詹的子孫後代聚族而居,並不斷往外遷徙。如第55代時,智璣遷往可投應村;第64代的緩公遷到寧海梅林。老應說,他跑了80多個應姓古村,每到一處都細讀他們的宗譜,除江西九應村外,幾乎都有太祖從浙江芝英直接或間接遷入的字句。他還在幾個沒有修譜的應姓古村,向年長者了解村史。據他統計,這80多個村共有近20萬應姓人士,看來都是同宗同族,同是應詹的後裔。

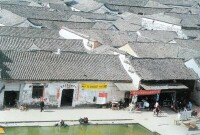

俗話說,芝英馱(大)祠堂多,的確,不到兩平方公里的芝英原有81處宗祠(現存40多處)、30處古民居。芝英並不僅有轟鳴的機器、高聳的廠房,在工業繁華的背後,還深藏著重脊高檐的深宅大院,芝英的祠堂等遺存之多,為國內罕見。古老的芝英隱藏著怎樣的秘密?應姓人從哪裡來,又到哪裡去,其中的遷徙變化,又演繹出多少人間故事呢?

應氏南宗始祖應詹公之墓

芝英應氏宗譜

去年8月,中央電視台《探索與發現》欄目曾播出《失落的古應國》的專題報道,探究了古應國的消失之謎。而後河南平頂山市古應國墓考古組組長、考古專家王龍正博士來芝英對應氏後裔進行了考察。王博士翻閱了芝英古村族譜后,證實芝英應氏是古應國的後裔。他還說,他已經研究古應國墓10年整。芝英在不到兩平方公里的範圍內,宗祠民居如此之多,且都姓應,如此古鎮全國十分罕見。

前年6月,應昌金在江西省跑了半個月,找到了從芝英遷徙至此的3萬多應氏後裔。江西有個九應村,其宗譜記載:太祖應韜與浙江芝英的應詹是叔伯哥弟,這個村現有人口五六千人。他在九應村查看了宗譜,又與幾位年長者座談,都未發現有外遷記載。

在其他應姓古村,老應收集了他們的村譜,發現他們與芝英應氏祖宗有血脈聯繫,證實芝英是江南一帶應姓的發源地。他還說,他收集的許多資料都通過北京故宮博物館、平頂山博物館的有關教授得到證實。

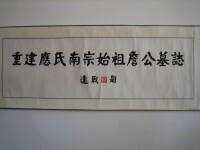

祖德宗功百世不遷;子孝孫賢萬代如見。由應氏孝子賢孫永康芝英族俊應昌金等共襄義舉,應氏南宗始祖應詹公之墓已勝利重建,榮踞靈岩福地。墓碑由中國國民黨主席連戰先生親筆題詞!這是海內外中華應氏裔孫的榮耀和喜事(如上圖)。

應氏大宗祠

“芝英這麼多古迹如不加以保護,二三十年後有可能全部被毀。”眼下,應昌金正在著手申報世界吉尼斯紀錄,他希望文化底蘊深厚的古迹和美好的歷史故事能夠代代相傳。

應氏狀元祠

南社是一處在地圖上遍尋不著的地方,古村落卻頗有名氣。它隸屬東莞市茶山鎮南社村,距今已有800多年的歷史。村內古建築眾多,現存祠堂達25間,民居達200多間,現為全國重點文物保護單位、中國歷史文化名村。“南社名揚海內外,每天有數千人參觀,門票每張50元,收入可觀,當地村民均領工資,慕名前去看了以後很有感悟:“芝英不是也有這麼多古建築嗎?”回到永康后,應昌金花3個多月時間遍訪村裡上年紀的老人,弄清楚族譜記載及口耳相傳的每一處古迹記載,發現“未經破壞的明末清初的建築比較多”的南社與芝英相比真是小巫見大巫。

“雖然隨著天災人禍,芝英的古建築數量正在逐漸減少,但現存的可修復的要比南社多一半以上,而且宗祠的建築工藝難以相比。”應昌金說,南社由民居、祠堂、家廟、里巷、牌門等構成,保留大量石雕、磚雕、木雕等建築構件,具有較高藝術價值。這些在芝英也是俯拾即是,可惜沒有引起足夠的重視。現在,別說全國重點文物保護單位,芝英連市重點文物都不是。

應昌金繪製的“芝英祠堂古迹世界之最”一人多高、五人寬,大小祠堂、廟宇、牌坊、戲台等每一處古迹在上面標得清清楚楚。前不久,應昌金輾轉將該地圖交至全國人大,同時正積極著手申報世界吉尼斯,希望引起有關方面的高度重視。

地圖上一目了然的古迹,應昌金可沒少花工夫。有時候,一個古迹的具體位置、準確稱呼,往往要折騰好幾天。“景宗公祠”在“文革”中被毀,誰也說不清準確位置,應昌金花了一個星期,才從一位敬老院的老人處打聽出確切方位。當時,老人身體不適,正在輸液。“了解古迹的大多是上了年紀的老人,如果再不進行搶救發掘,等這些老人去世,日後恐將逐一失傳。”應昌金說,每個宗祠里都掛有各種牌匾,而且每塊牌匾都有美好的傳說。

大宗祠堂里掛的“三吳文宗”牌匾與知名戲曲《玉蜻蜓》、《庵堂認母》中的主人公申時行有關。據記載,申時行父親申貴孫為廣東潮州人,遊山玩水到尼姑庵,與小尼姑相愛,不幸病故在尼姑庵中。申時行自小用功讀書,才學橫溢,可惜出身貧賤(尼姑所生),不能報考功名。當時永康芝英人應公延育在刑部任職,知道申時行才高八斗,愛惜人才的他冒險用自己的官轎把申時行藏入自己轎中,躲避驗證公差,把申時行送入考場。申時行考試及第后,為報應公之恩德,寫了“三吳文宗”的牌匾送到芝英應氏大宗。狀元、榜眼、探花為三吳,文宗意指應公為“狀元、榜眼、探花”文化祖宗、恩師。

此類故事,比比皆是。

應昌金將芝英與烏鎮相提並論,頗不以為然。直至實地走訪,穿行於一重又一重的深宅大院,重脊高檐撲面而來,才有恍然入“烏”的感慨。

青石板鋪成的狹窄的弄堂中,滿眼歷經滄桑的古建築,應昌金無不如數家珍。他介紹說,芝英現留古迹保存最為完整的是紫霄觀。據永康老縣誌記載建於南北朝梁大同年前,至今有1460餘年歷史。觀內有一石碑為南宋著名思想家、文學家陳亮撰寫,至今已有800多年歷史。保存數量最多的是宗祠。有記載的81處宗祠中,現仍完整的有50多處,其他已經毀壞的,也大多遺跡尚存。

唐長慶三年時,(公元823年)觀陽候應彪公

芝英古建築連成一片,往往一個曬場、池塘周圍就豎立著四五個雕樑畫棟的宗祠。只是大多被挪作廠房或租住房。大宗祠堂里本來還有一塊“日見天顏”的牌匾,與“三吳文宗”同樣有名,說的是應氏一太公在朝廷為官,每天喊“上朝”“退朝”,所以“日見天顏”,非常有意思,但現在已不知所蹤。

應昌金感到時間急迫,甚至萌發了“請橫店徐文榮”的想法。“橫店能在沒有什麼資源的土地上創造出旅遊勝地奇迹,芝英有這麼多文化遺產,應趕快搶救”。前不久,平頂山應國墓考古組組長(中央電視台《探索與發現》曾作《失落的古應國》專題報道)、河南考古專家王龍正博士來芝英對應氏後裔的遺產進行考察,看了芝英古村后,他驚嘆道:“如此古鎮全國難得一見。”

古樸的村莊、清幽的池水,走出兩平方公里的“古迹”,與重脊高檐、深宅大院一街之隔的依然是機器轟鳴的城市喧囂。很多時候很多地方,缺少的不是文化,而是一雙雙透過喧囂讀懂“文化”的眼睛。

芝英祠堂古迹世界之最

“芝英不亞於水鄉烏鎮,從某種程度上來說,原汁原味的民居數量、歷史古迹甚至比烏鎮還多。”“芝英這麼多古迹如不加保護,二三十年後有可能全部被毀。”“要讓芝英祠堂古迹流芳百世,必須有一個熱心人,而這個人必須具備四個條件,一是有經濟實力,二是家人支持,三是有興趣,四是有文化懂歷史。”應昌金如數家珍。應昌金老人一邊向芝英幹部村民呼籲,一邊尋訪村裡上年紀的老人,弄清楚族譜記載,果然發現未經破壞的明末清初古建築比南社多,古建築的工藝檔次也比南社高,雖然隨著天災人禍,芝英的古建築數量正在逐漸減少,但現存完整的祠堂就有50幢,經過小修葺能恢復原貌的有十幾幢。應昌金說,南社由民居、祠堂、家廟、里巷、牌門等構成,保留大量石雕、磚雕、木雕等構件,具有較高藝術價值,但這些在芝英俯拾即是,只要引起足夠的重視,申請成為全國重點文物保護單位,還將會引來世界關注。

連戰題寫“重建應氏南宗始祖詹公墓誌”

芝英耆老應昌金花了大量的時間、精力和財力,終於查出南方應姓始祖是應詹。應詹在東晉元帝年間(公元317年至公元322年),隨元帝渡江南下,因功封鎮南大將軍、平遠冠陽侯、忠國武平王。應詹死後葬於杭州,后遷葬永康芝英前山楊將軍壇。應詹的長子應玄隨至留居永康官田(即今芝英一帶)。應昌金得出結論,應詹就是南方應氏的始祖。應昌金的研究與不久前公開的《義烏應氏宗譜》對接,內容相符。

中國國民黨主席連戰先生欣然應允題寫“重建應氏南宗始祖詹公墓誌”幾個大字。