稗史

稗史

稗史最初是個史學概念,指不同於正史、記錄閭巷舊聞的史籍類型,其內容、體例與地位等與早期的“小說”類似,人們以“稗史”指稱“小說”,遂成文學概念。從史學概念到文學概念的轉變反映了一種“以小說為正史之餘”的小說觀念。

稗史,中國古代史書分類名目之一,指記錄民間風俗及瑣細事迹的史書,其中常夾雜一些傳聞之辭。

《漢書·藝文志》顏師古注引如淳語說:“細米為稗。街談巷說,其細碎之言也,王者欲知閭巷風俗,故立稗官使稱說之。”稗官所記之遺聞瑣事或當代見聞便是“稗史”。

延至後世,隨著稗官之職的撤銷,出現了私人所撰寫的記載瑣聞逸事、里巷風俗之作,也被視為“稗史”。元代仇遠有《稗史》一卷;明代陳第所編《世善堂書目》中有“稗史雜記”類,商溶編刻的《稗海》一書,收錄了74部稗史;清代章學誠《史籍考》中列有“稗史”類,潘永因編有《宋稗類鈔》;近人徐珂續作有《清稗類鈔》。

稗史與野史相近,有人以稗史統野史,也有人以野史包稗史,還有人認為二者無實質區別。

稗史

稗史

舉例:魏源《寰海后十首》之九:“夢中疏草蒼生淚,詩里鶯花稗史情。”

作為“小說”的代名詞,“稗史”一詞頻頻出現於早期小說史與文學史等著述中,如魯迅《中國小說史略》雲“寓譏彈於稗史者,晉唐已有,而明為盛,尤在人情小說中”,錢基博《中國文學史》認為“(《搜神記》)坦迤,似准陳壽,而事則怪;稗史之開山也”,游國恩《中國文學史》說“我國古代的稗史、志怪小說如《吳越春秋》、《搜神記》、《補江總白猿傳》等,都寫過白猿成精作怪的故事”。在近、現代時期的文學史料與著述中,以“稗史”指稱“小說”實是一個非常普遍的現象。然而“稗史”的本義如何?“稗史”為何能指稱“小說”?以“稗史”指代“小說”反映了人們怎樣的小說觀念?這一系列的疑惑並沒有得到相應的解答。本文試圖針對上述問題,提出一些粗淺的看法。

一

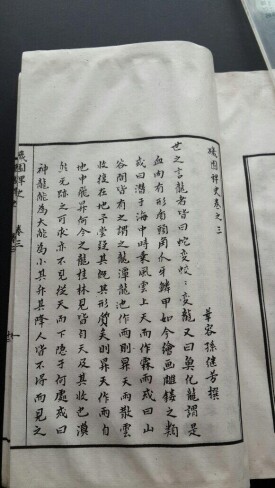

“稗史”最初是作為史學概念出現的。以“稗”名史者,較早見於宋耐庵《靖康稗史》,嗣後有元徐顯《稗史集傳》、仇遠《稗史》、明王垠《稗史彙編》、孫繼芳《磯園稗史》、黃昌齡《稗乘》、商濬《稗海》、清留雲居士《明季稗史彙編》、宋起鳳《稗史》、湯用中《翼期稗編》、佚名《明末稗史鈔》、佚名《甲乙稗史》、潘永因《宋稗類鈔》、民國徐珂《清稗類鈔》、陸保培《滿清稗史》等。

唐參寥子《唐闕史序》云:

皇朝濟濟多士,聲名文物之盛,兩漢才足以扶輪捧轂而已。區區晉、魏、周、隋已降,何足道哉!故自武德、貞觀而後,吮簍為小說小錄、稗史野史、雜錄雜紀者,多矣。貞元、大曆已前,捃拾無遺事,大中、成通而下,或有可以為誇尚者,資談笑者,垂訓誡者,惜乎不書於方冊,輒從而記之,其雅登於太史氏者,不復載錄。

據此可知,《唐闕史》中“稗史”一類收錄的是“不書於方冊”、為“太史氏”即正史昕不載錄的“遺事”,它可以“為誇尚”、“資談笑”、“垂訓誡”,其地位與“小說”、“野史”、“雜錄”等同列。對於“稗史”的定義,明周孔教《稗史彙編序》說得更為明了:

夫史者記言記事之書也,國不乏史,史不乏官,故古有左史右史內史外史之員。其文出於四史,藏諸金匱石室,則尊而名之日正;出於山曜巷叟之說,迂躁放誕、真虛靡測,則絀而名之日稗。稗之猶言小也,然有正而為稗之流,亦有稗而為正之助者。

周孔教認為,“稗史”指與“正史”相對的那一類史籍,“出於山臞巷叟之說”,史料來源鄙野俚俗;“迂疎放誕、真虛靡測”,內容妄誕淺薄;“絀而名之日稗”,地位比較低下。“絀”有“低劣”義,清鄭觀應《盛世危言·考試下》云:“期滿考試,或優或絀,參考三年之學業,可得其詳。”清章炳麟《商鞅》云:“法家與刀筆吏,其優絀誠不可較哉!”“稗史”在這裡是一個偏正詞語,語義重心當落在“史”字,“稗之猶言小也”。周孔教釋“稗史”之“稗”,當受《漢書·藝文志》釋“稗官”影響所致。《漢書·藝文志》“諸子略·小說家”云:“小說家者流,蓋出於稗官。街談巷語,道聽途說者之所造也。”魏如淳注日:“《九章》‘細米為稗’。街談巷說,其細碎之言也。王者欲知問巷風俗,故立稗官使稱說之。”唐顏師古引如淳注后,又加註日:“稗官,小官。”師古釋“稗”為“小”,除受如淳“細米為稗”影響外,又源於《廣雅》。《廣雅》卷2“釋詁”云:“稗,小也。”

從上述兩篇序文對“稗史”的描述與定義可以看出,“稗史”之“稗”價值判斷意味十分明顯,有“鄙野卑微”之義。“稗史”作為一種史籍,所記載的是官修正史所不取的閭巷瑣談、逸聞舊事。事實上,在絕大多數場合,“稗史”一詞是以與“正史”相對、而與“野史”等同的面貌出現的。元徐顯《稗史集傳序》云:“古者鄉塾裡間亦各有史,所以紀善惡而垂勸戒。後世惟天子有太史,而庶民之有德業者,非附賢士大夫為之紀,其聞者蔑焉。世傳筆談、麈錄、僉載、友議等作,目之為野史,而後之修國史者,不能不有取之,則野史者亦古間史之流也歟?”明王世貞《藝苑卮言》卷6認為“楊(慎)工於證經而疏於解經,博於稗史而忽於正史”。清昭褳《嘯亭雜錄》卷2“金元史”條云:“自古稗史之多,無如兩宋,雖若《捫虱新語》、《碧服錄》不無污衊正人,然一代文獻,賴茲以存,學者考其顛末,可以為正史之助。”清尤侗《明藝文志》列有“正史類”471部,“稗史類”110部。《四庫全書總目》史部首列正史,《正史類·序》稱:“正史之名,見於《隋志》,至宋而定著十有七。明刊監板,合宋、遼、金、元四史為二十有一。皇上欽定《明史》,又詔增《舊唐書》為二十有三。近蒐羅《四庫》,薛居正《舊五代史》得裒集成編,與歐陽修書並列,共為二十有四。今並從官本校錄,凡未經宸斷者,則悉不濫登。蓋正史體尊,義與經配,非懸諸令典,莫敢私增,所由與稗官野史異也。”“未經宸斷,悉不濫登”,“非懸諸令典,莫敢私增”,語氣論斷相當嚴厲。四庫館臣如此強調正史的尊貴地位,突出了正史“欽定”、“御制”的官方血統,同時也反映了稗史史學地位的低下。值得注意的是,儘管各朝著述認為稗史鄙野卑微,但大都強調其“垂訓誡”、“為正史之助”的文獻價值。這種認識非常重要,它是後人將小說依附於史,以“稗史”指代“小說”的一個非常重要的理論根據。一般來說,稗史作者持“慮史氏或闕則補之意”,所記或為正史所避諱者,或為正史所不屑者,或為正史所不及者,故內容駁雜,但往往有珍貴的文獻資料見於其中,是後世撰述正史的重要材料來源。《靖康稗史》共包括《宣和乙巳奉使金國行程錄》等7種記載北宋靖康之變的野史,對宋金交惡、宋都汴京陷落始末以及北宋宮室宗族北遷的情況所記尤詳,具有極高的史料價值。《稗史集傳》包括王艮、柯九思、王冕等13人的傳記,多為徐顯曾與之交遊或熟悉者,資料較為翔實可靠,清人朱彝尊的《王冕傳》與近人柯劭志《新元史》中的《柯九思傳》等書即採用了它的記載。《稗史彙編》搜羅廣博,包羅萬象,李廷對《跋稗史彙編》認為它“取材於千古而衡定於宗工,豈若摘一孔雀之藻羽,脫一犀象之牙角,以僅僅資譚謔者比哉?宜其紹荀李流風,直追典則而並駕矣”。宋起鳳所輯《稗史》記載了明代至清初朝野遺事150餘條,是研究明代宮廷遺聞逸事的重要資料。孫楷第認為《磯園稗史》“除委巷瑣事外,正嘉問遺聞掌故往往而有,亦未嘗不可為考訂之資也”。

內容時見珍聞,“可為考訂之資”,這只是稗史特徵的一個方面。另一方面,稗史“屬辭比事,皆不與《春秋》、《史記》、《漢書》相似,蓋率爾而作,非史冊之正也”,“學者多鈔撮舊史,自為一書,或起自人皇,或斷之近代,亦各其志,而體制不經”,“又有委巷之說,迂怪妄誕,真虛莫測”。前者保證了稗史有存在的價值,後者則導致了稗史地位的低下。恰恰是稗史這種讓人毀譽參半的特徵,使得它與小說之間有著千絲萬縷的聯繫,後人屢屢將小說比作稗史,以稗史指代小說,都是因為二者在題材內容、敘述體例以及價值地位等方面有著太多的相似之處。

二

“稗史”作為文學概念用來指稱小說,發生在明清兩朝小說創作日益繁盛的背景之下。《四雪草堂重編隋唐演義發凡》云:“古稱左圖右史,圖像之傳由來久矣。乃今稗史諸圖,非失之穢褻,即失之粗率。”《三分夢全傳凡例》云:“凡稗史后不如前者居多,惟此書下半部詞意更妙,越看到尾越有味越有趣。”作為史學概念,人們大都強調它證史的文獻價值;作為文學概念,人們往往突出其感人的藝術魅力。清吳展成《燕山外史序》云:“自來稗史中求其善言情者,指難一二屈。蘊齋天才豪放,別開生面,於一氣排霽中,迴環起伏,虛實相生,稗史家無此才力,駢儷家無此結構,洵千古言情之傑作也。”清王寅《今古奇聞自序》云:“稗史之行於天下者,不知幾何矣。或作詼奇詭譎之詞,或為艷麗淫邪之說。其事未必盡真,其言未必盡雅。方展卷時,非不驚魂眩魄。”“迴環往複,虛實相生”,“其事未必盡真,其言未必盡雅”,這是文家眼中的稗史,與史家眼中的稗史“可以為正史之助”、“為考訂之資”有明顯不同。“稗史”的指涉對象發生改變,其文體特徵與價值功能也相應地發生變異。一為史籍,一為小說,二者的契合點何在?從史學之“稗史”到文學之“稗史”,二者之間又如何過渡?通過分析“小說”一詞的早期含義,我們發現以“稗史”指代小說有其合理依據,同時這種指代又反映了人們一種根深蒂固、影響深遠的小說觀念。

“稗史”一詞本身即由“稗官”生髮而來。自《漢志》斷言“小說家者流,蓋出於稗官”以來,“稗官”遂成了“小說”的代名詞。關於“稗官”的解釋,或以為乃天子之士,或以為即周官中的土訓、誦訓、訓方氏與漢代的待詔臣、方士侍郎之類,其職能是專為王者誦說遠古傳聞之事和九州風俗地理、地慝方慝以及修仙養生之術。無論取何種意義,“稗官”只是一個概稱,在不同時代有不同的官職名,從其職責來看,“稗官”其實相當於“史”,只不過與左史、右史等專記王者言行者不同,他們記錄的是閭巷舊聞與民俗風情等“街談巷語、道聽途說”。《漢志》所言“小說”與現代意義的“小說”也並非同一個概念,二者的內涵和外延均相差甚遠,但與“稗史”的早期含義卻存在很大程度的契合。《漢志》所錄小說,大抵為“街談巷語,道聽途說者之所造”,今人往往據此來論證它的虛構性,進而證明它與現代意義的小說同義。但《漢志》所言“街談巷語、道聽途說”的本意並非要突出“小說”的虛構特徵,而是要強調“小說”來源於民間閭巷舊聞的非官方身份,儘管如此,《漢志》所錄“小說”仍然具有“史”的特徵與功能。《漢志》著錄小說十五家,《伊尹說》、《師曠》、《天乙》、《黃帝說》后皆註明“淺薄”、“依託”、“迂誕”字樣,《鬻子說》、《務成子》后註明“後世所加”、“非古語”字樣,這些都是班固以史家眼光,用史籍標準來審視上述“小說”作為“史”的真實可靠性;而《周考》后所注“考周事也”,《青史子》后所注“古史官記事也”,更是明白無誤地告訴我們這兩家“小說”的史籍特徵。再從十五家小說所敘內容來看,它們同樣具有“史”的性質。據《呂氏春秋》卷14《本味篇》記載,伊尹為廚師,以陪嫁奴隸身份至湯,曾以至味之道說湯,極言魚肉、菜果、飯食之美,藉以闡發“聖王之道”。其中“果之美者,箕山之東,青鳥之所,有甘櫨焉”一段,又見於漢應劭《漢書音義》引(《史記·司馬相如傳》中《上林賦》注引)及漢許慎《說文解字》“櫨”字下引;“飯之美者,玄山之禾,南海之氂”一段,又見《說文解字》“耗”字下引。因此余嘉錫認為《伊尹說》的內容,大抵皆言“水火之齊,魚肉菜飯之美,真間里小知者之街談巷語也”。《青史子》所存遺文,一則見於大戴《禮記·保傅篇》、賈誼《新書·胎教十事》引文,記王後進行胎教的種種方法;一則見於大戴《禮記·保傅篇》所引,記古人入學和出行的規矩;另一則見於《風俗通義》卷8,記歲終祭祀用雞之義。三者都是禮教中之小事,《周禮·春官·小史》說小史“凡國事之用禮法者掌其小事”,《青史子》所記與其職掌正合。正因為記事瑣屑,又多為街談巷議,所以班固列為小說家類。余嘉錫評日:“其書見引於賈誼、戴德,最為可信,立說又極醇正可喜,古小說家之面目,尚可窺見一斑也。”《虞初周說》943篇,《文選·西京賦》云:“匪為玩好,乃有秘術,小說九百,本自虞初。從容之求,實俟實儲。”薛綜注日:“小說醫巫厭祝之術,凡有九百四十三篇,言九百,舉大數也。持此秘術,儲以自隨,待上所求問,皆常具也。”可知《虞初周說》所錄943篇小說,多為醫巫厭祝之術,同樣屬於閭巷舊聞與民俗風情之類。再從古之“小說”的功能來看,《隋書·經籍志》“子部·小說家”云:“古者聖人在上,史為書瞽為詩,公誦箴諫,大夫規誨,士傳言而庶人謗。孟春,徇木鐸以求歌謠,巡省觀人詩,以知風俗。過則正之,失則改之,道聽途說,靡不畢紀。周官,誦訓‘掌道方誌以詔觀事,道方慝以詔辟忌,以知地俗’;而訓方氏‘掌道四方之政事,與其上下之志,誦四方之傳道而觀衣物’,是也。”可知“小說”與“書”、“詩”、“箴”、“諫”等文體一樣,肩負著使王者“過則正之,失則改之”的使命。由此可知,無論是從作者身份、史家評論還是從具體內容、價值功能來看,《漢志》著錄十五家小說都不是作為文學類型的小說,而是作為史籍出現的,只是由於其史料來源與作者身份不同於正史與具有官方身份的王者之史官,其地位較為低下,故被人稱為“小說”。“小”者,與“大”相對,言其地位之低也。雖然《伊尹說》等先秦諸書或經改竄,或多依託,其記載的真實性未免令人懷疑,但起碼《青史子》的內容真實可信,故余嘉錫所言“古小說家之面目”,與現代意義的小說並不相同,而與“稗史”同義,可以為正史之助。又《隋書·經籍志》云:“小說十卷,梁武帝敕安右長史殷芸撰。”唐劉知幾《史通·雜說》云:“劉敬叔《藝苑》稱:晉武庫失火,漢高祖斬蛇,劍穿屋而飛,其言不經,梁武帝令殷芸編為小說。”姚振宗《隋書經籍志考證》曰:“案此殆是梁武帝作通史時凡不經之說為通史所不取者,皆令殷芸別集為小說,是小說因通史而作,猶通史之外乘。”將不經之說別集為小說,是居統治地位的正史意識對不合經傳的史料所做出的取捨。《殷芸小說》或許有些篇目符合現代意義的小說概念,但在當時的語境下,它首先是作為史籍產生的,是不合正史的稗史、野史一類,故姚振宗認為“小說因通史而作,猶通史之外乘”,所言甚是。又明王圻《稗史彙編引》云:“正史具美醜、存勸戒,備矣,問有格於諱忌,隘於聽睹,而正史所不能盡者,則山林藪澤之士復搜綴遺文,別成一家言而目之日小說,又所以羽翼正史也者,著述家寧能廢之?”可見將正史所不能收、不願收的典故逸聞視為小說,自《殷芸小說》以降並不罕見。後人多稱小說為稗史、野史、稗乘,可以羽翼正史,原因也在於此。

三

早期的“小說”與“稗史”在概念的內涵與外延上有太多重合之處,使得後人在很長時間裡小說與稗史不分,並形成了“小說為正史之餘(亦即稗史)”的小說觀念,不少作者更是直接以“稗史”、“野史”“逸史”、“外史”等語詞標題,標榜小說的史余身份,如《呼春稗史》、《綉榻野史》、《禪真逸史》、《儒林外史》等等,不勝枚舉。明熊大木《大宋武穆王演義序》認為“稗官野史實記正史之未備”,笑花主人《今古奇觀序》則說得更為具體:

小說者,正史之餘也。《庄》、《列》所載化人、佝僂丈人,昔事不列於史;《穆天子》、《四公傳》、《吳越春秋》,皆小說之類也。《開元遺事》、《紅線》、《無雙》、《香丸》、《隱娘》諸傳,《睽車》、《夷堅》各志,名為小說,而其文雅順,閭閻罕能道之。

到了清代,將小說與稗史等同並列,視其為正史之餘的小說觀念已經相當普及,幾乎成為共識。金聖嘆說“寓言稗史亦史也”,蔡元放《東周列國志序》認為“稗官固亦史之支派,特更演繹其詞耳”,伯寅氏《續小五義敘》認為“史無論正與稗,皆所以作鑒於來茲”,觀鑒我齋《兒女英雄傳序》云:“稗史,亦史也。其有所為而作,與不得已於言也,何獨不然!”句曲外史《水滸傳敘》對小說、稗史、正史三者之間的關係持同樣的觀點:“嗚呼!文章之升降,豈獨正史為然哉?間嘗取稗史論之,《武皇》、《方朔》、《飛燕》、《靈芸》、《虯髯》、《柳毅》諸傳,或耀艷深茜,或倜儻蒼涼,是亦正史之班、范。”小說為正史之餘觀念的流行,促使讀者常常以讀史的眼光去讀小說,章學誠批評《三國演義》“七分實事,三分虛構”,是以讀《三國志》的眼光讀《三國演義》;《嘯亭雜錄》認為“稗史小說雖皆委巷妄談,然時亦有所據者。如《水滸》之王倫,《平妖傳》之多目神,已見諸歐陽公奏疏及唐介記,王漁洋皆詳載《居易錄》矣”。楊澹游《鬼谷四友志序》自稱“余於經史而外,輒喜讀百家小傳、稗史野乘,雖小說淺率,尤必究其原,往往將古事與今事較略是非。……第《列國》亦屬稗史,未足全憑,然有孟子所云‘晉國天下莫強’一言可原”,同樣是以史籍標準衡量小說。小說與史籍之間這種糾纏不清的關係甚至影響到清代的小說批評。唐順之、王慎中等人認為“《水滸》委曲詳盡,血脈貫通,《史記》而下便是此書”,金聖嘆認為“《水滸傳》方法,都從《史記》出來”,毛宗崗說“《三國》敘事之佳,直與《史記》彷彿”,張竹坡說“《金瓶梅》是一部《史記》”。將《水滸傳》、《三國演義》、《金瓶梅》等比附《史記》,固然存在小說創作師法《史記》的客觀事實,除此而外,恐怕還有因時人視小說為稗史,導致了批評家們想攀附作為正史的《史記》以抬高小說身價的主觀願望。

隨著小說創作的日益繁盛,小說的地位與價值也逐漸受到世人重視,人們對小說作為文學類型的本體特徵的思考也日漸深入。晚清以降,儘管以“稗史”指稱小說的現象仍很常見,但此種語境中的“稗史”已很少作為史籍概念出現,人們關注的不再是“可以為正史之助”、“可以資考證”的史學意義,而是它作為文學類型的文采、章法與結構以及想像、聯想與虛構等特徵,關注的是小說的文學性。《青樓夢》第六回有一段對話描寫主人公金挹香與月素對小說的看法,云:

挹香才入幃,覺一縷異香十分可愛。少頃,月素亦歸寢而睡,乃問挹香道:“你平日在家作何消遣?”挹香道:“日以飲酒吟詩為樂,暇時無非稗官野史作消遣計耳。”月素道:“你看稗史之中,孰可推首?”挹香道:“情思纏綿,自然《石頭記》推首。其他文法詞章,自然‘六才’為最。《驚艷》中云:‘似嚦嚦鶯聲花外囀’。這‘花外’二字,何等筆法!……”

“六才”即李卓吾所評《第六才子書西廂記》。在這裡,人們關注的是“稗史”的“情思纏綿”與“文法詞章”,而不再計較《石頭記》與《西廂記》在多大程度上可以“為正史之助”。幾道、別士《本館附印說部緣起》云:“書之紀人事者謂之史;書之紀人事而不必果有此事者,謂之稗史。”紀錄已經發生的事情是史家的職責,紀錄可能發生的事情則屬於文學的範圍。亞里士多德認為:“詩人的職責不在於描述已發生的事,而在於描述可能發生的事,即按照可然律或必然律可能發生的事。”幾道、別士對“史”(指史籍)與“稗史”(指小說)的區分與亞里士多德的看法相同。最能反映近現代以來對“稗史”文學意義的認識者,莫過於華林一所譯美國小說戲劇批評家哈米頓(今譯哈彌爾頓)的《小說法程》。該書將英語“fiction”一詞翻譯成“稗史”,並稱“稗史之目的在以想像而連貫之事實闡明人生之真理”,“凡文學作品之目的在以想像而連貫之事實闡明人生之真理者,皆曰稗史”。將稗史直接對應於西方的小說,與明代周孔教的定義完全不同。至此,“稗史”一詞已完成了由史學概念向文學概念的轉變。

通過上述分析,我們認為“稗史”最初是一個史學概念,指的是一種記載間巷舊聞與民俗風情的史籍類型。它的史料來源、敘述體制與作者身份均不同於官修正史,故地位低下,但有一定的文獻價值,可以“為正史之助”。“稗史”的這些特徵與早期的“小說”(“稗官”)在具體內容、價值功能與身份地位等方面非常類似,故人們常稱小說為稗史。隨著小說敘述手法與文體功能的轉變,“稗史”一詞的含義也相應發生變化,最終成為一個文學概念。以“稗史”指稱“小說”的漫長過程,反映了中國古代長期以來認為小說為正史之餘的小說觀念。