李孟群

晚清湘軍名將

李孟群(1828年-1859年),字少樵,號鶴人,河南光州固始(今河南固始)人,晚清湘軍名將。

道光二十七年(1847年),中進士,最初在廣西擔任知縣,因鎮壓境內天地會起義有功,升授同知。他在咸豐年間被調入湘軍,參與鎮壓太平天國起義,先後統領湘軍水師、陸師,轉戰廣西、湖南、江西、湖北等省,累立戰功,由知府、道員積功至湖北按察使,加授布政使銜。后率部援救安徽,被授為安徽布政使,代理安徽巡撫。

咸豐九年(1859年),在廬州長城鎮兵敗被俘,不屈遇害,時年三十二歲,賜謚武愍,贈騎都尉兼一雲騎尉世職。

李孟群是湖北督糧道兼署按察使李卿谷之子,在道光二十七年(1847年)考中進士,被分發到廣西。他起初是“遇缺即用”的候補知縣,次年便被正式署任為靈川縣知縣。

道光二十九年(1849年),李沅發領導天地會發動起義,並由湖南攻入廣西。李孟群被調赴全州軍營,參與鎮壓起義。他先後在沙宜、古龍廟等處大破起義軍,因此得到廣西巡撫鄭祖琛的保奏,被加授同知銜,賞戴花翎,后又改署桂平縣知縣。

咸豐元年(1851年),又參與討平修仁、荔浦等地的天地會起義,並擒獲起義軍首領陳亞貴,被補任為南寧同知。是年,洪秀全在桂平金田村發動起義(金田起義),建號太平天國,縱兵攻掠廣西諸府縣。不久,太平軍攻至南寧府外的盤龍河一帶。親自在前線持藤牌督戰,鏖戰數日,成功得阻擊了太平軍,使得太平軍未能渡過盤龍河。他因此得到欽差大臣賽尚阿的賞識,被擢升為南寧知府,調赴永安軍營,參與征剿太平軍。

咸豐二年(1852年),太平軍圍攻廣西省城桂林。孟群時任泗城知府,率兵馳援桂林,先後在北門外、古牛山、五里墟、夾山口、睦鄰村等地大戰太平軍,屢挫敵鋒,最終解除桂林之圍,被加授道銜。他隨後又剿平潯州境內的天地會艇軍起義,因功擢升為道員,署理潯州知府。

咸豐三年(1853年),又討平劉亞烏、李觀保領導的天地會起義。是年五月,被調任為江西九江知府。但廣西巡撫勞崇光卻奏請朝廷,將李孟群暫留於廣西,讓他負責鎮壓潯州、梧州一帶的起義軍。後來,清廷因九江府“界連楚皖,籌防緊要,員缺未便久懸”,將李孟群開缺,讓他繼續留在廣西剿匪,候補知府實缺。而在這個時候,太平天國已經席捲南方數省,並定都於天京(在今江蘇南京),成為清廷的心腹大患。

咸豐四年(1854年),曾國藩在湖南湘鄉起兵,以編練的湘軍討伐太平軍,並將李孟群調至麾下。李孟群率領廣西水勇千人,加入了湘軍水師。他與楊載福(即楊岳斌)、彭玉麟等一同隨曾國藩東征,並在城陵磯戰役中大破太平軍,收復湖南通往湖北的軍事重鎮岳州(治今湖南嶽陽),被改授為廣西平樂府知府。

李孟群像,取自清·吳友如繪《紫光閣功臣小像》

曾國藩率湘軍進屯金口,與羅澤南、塔齊布兵分三路,合攻武昌。當時,李孟群發誓要“滅賊復仇”,親率水師順流直下,摧毀太平軍沿江木柵,連破漢關、金沙洲、白沙洲等處營壘,直抵鯰魚套,旋即又西攻漢陽朝宗門,攻破晴川閣木柵、龜山木壘,直殺得太平軍浮屍蔽江。此戰,湘軍“水陸大捷,武昌漢陽兩城同日克複”。曾國藩向朝廷報捷,並為李孟群等將領請功。因功獲賜“珠爾杭阿巴圖魯”勇號,加授按察使銜。

曾國藩收復武昌后,又兵進江西,圍攻九江,意圖“肅清江面,直搗金陵”。李孟群等部水師順江而下,突破太平軍田家鎮、半壁山江防,進駐湖口。但太平軍卻在隨後的湖口之戰中反敗為勝,重創湘軍水師,並乘勝大舉反攻,再次攻入湖北,奪取漢陽,兵鋒直指武昌。時為咸豐五年(1855年)正月。

湘軍水師當時已因湖口之敗,被分割為外江、內湖兩部分。內湖水師被堵在鄱陽湖內,不能駛入長江。曾國藩遂留在江西整頓內湖水師,只命李孟群率外江水師,與胡林翼(時任湖北按察使)等部陸師回援湖北。但就在當年二月,武昌再次陷落,湖北巡撫陶恩培殉難。清廷遂命胡林翼署理湖北巡撫,以李孟群接任湖北按察使,希望他們能挽救湖北戰局。

李孟群遂與胡林翼屯駐於金口,伺機收復武昌、漢陽等城,后出兵攻打太平軍,四戰皆捷。當時,湘軍內部湘人排外情緒嚴重。湖南巡撫駱秉章竟上奏朝廷,建議由湘籍的楊載福、彭玉麟統領外江水師,讓李孟群回河南老家招募鄉勇。此議雖被清廷駁回,但李孟群最終還是被調離水師,改統陸師,他在水師中的廣西舊部也多被楊載福裁汰。

太平軍趁機猛攻金口。李孟群力戰四日,終因寡不敵眾而潰敗,以致“陸營失守,水師勢孤”。清廷認為李孟群“素來用兵,尚合機宜”,對此未予追究,只命他“重整隊伍”攻打漢陽。當時,湖廣總督官文親自負責漢陽戰事。李孟群隨官文屢攻漢陽,大破太平軍龜山援軍,直到咸豐六年(1856年)十一月終於克複漢陽,因功加授布政使銜。

咸豐七年(1857年),太平軍兵出桐城,連陷六安、英山、霍山等城,與活躍於江北一帶的反清武裝捻軍在霍丘會師。捻軍接受太平天國的領導,並配合太平軍作戰。太平軍勢力大增,兵鋒直指廬州。李孟群統領湘軍陸師兩千五百人,馳援安徽,被清廷授為安徽布政使。他沿途剿除皖境亂匪,收復英山、霍山,后在獨山征剿捻軍失利,只得退守麻埠。

咸豐八年(1858年),太平軍進入河南,襲擾固始。李孟群兵出六安,解除固始之圍,又剿平商城亂匪。他隨後便回師安徽,收復六安。是年七月,安徽巡撫福濟病逝。李孟群暫代巡撫一職,但未及十日,便因廬州陷落,被革去官職,“留軍效力”。他收集殘部,駐紮在廬州以西的官亭、長城一帶。當時,皖北一帶赤地千里。李孟群所部雖號稱四千,但飢疲不堪,已無力收復廬州。浙江布政使李續賓率所部湘軍來援,卻敗死於三河鎮。李孟群面臨的形勢更加孤危。

咸豐九年(1859年),太平軍再次攻陷六安,並以近七萬的兵力進逼長城,將李孟群所部重重圍困。李孟群死守十餘日,最終還是被攻破營壘。他手殺數人,受傷被擒,被押送到廬州。太平軍主將陳玉成對其頗為優待,並親自勸降。李孟群絕食拒降,最終遇害。當時,勝保正以欽差大臣之職督辦安徽軍務,已奏報朝廷,稱李孟群“殺賊陣亡”。清廷遂下詔恢復李孟群的官職,撫恤其家屬,並賜謚號“武愍”。

咸豐十年(1860年),安徽巡撫翁同書上奏朝廷,稱已尋獲李孟群的遺骸。清廷命將其送回固始原籍安葬。

同治元年(1861年),清廷賜祭死事諸臣。因“父子殉節,忠烈萃於一門”,得以“賜祭一壇”。後來,督辦安徽軍務的欽差大臣袁甲三又上奏朝廷,詳細講述李孟群死事的經過,請求為李孟群建立祭祀功臣的專祠以彰忠節。清廷命國史館為李孟群立傳,以巡撫的規格待遇加以撫恤,並賜騎都尉兼一雲騎尉世職,同時在廬州府為李孟群建立功臣專祠。

李孟群在廣西任職期間,多次參與征剿境內的天地會起義,先後鎮壓了李沅發起義、陳亞貴起義、潯州艇軍起義、劉亞烏起義、李觀保起義等。

任職廣西期間,李孟群先後以知縣、知府的身份帶兵,在盤龍河、桂林北門外、古牛山、五里墟、夾山口、睦鄰村等地多次與太平軍作戰,屢挫太平軍。

效力湘軍期間,李孟群先是統領水師,轉戰於湖南、湖北、江西等省,在岳州城陵磯之戰、武漢之戰等戰役中大敗太平軍,收復被太平軍佔據的岳州、武昌等軍事重鎮,並突破太平軍田家鎮半壁山江防,攻至九江附近的湖口,參與湖口之戰;后因武漢再次陷落,又與胡林翼回援湖北,並改統陸師,隨官文收復漢陽,繼而又進援安徽、河南,收復英山、霍山等地,解除固始之圍,剿平商城亂匪。

| 關係 | 人物 | 備註 |

| 父親 | 李卿谷 | 官至湖北按察使,咸豐四年(1854年)武昌陷落時殉難,追贈湖北布政使,賜騎都尉世職,謚號愍肅。 |

| 兒子 | 李闓 | 一作李闓閬,襲封騎都尉兼一雲騎尉世職。 |

李孟群死前,作有《絕命詞》四首,其中有“生無將略酬時望,死有忠魂報主知”、“九泉拜父應含笑,兩代清名萬古留”、“家國艱虞空涕淚,乾坤維繫祗君親”等句。

據朱孔彰《中興將帥別傳》記載,福建汀漳龍道道台徐曉峰最喜誦讀這四首《絕命詞》,每次讀起都是“擊節悲歌,聲淚俱下”。他在守漳州期間,以二百五十人守城,對抗太平軍,最終城破被俘,罵賊而死。朱孔彰認為徐、李二人“其志同,其死節之烈亦同”,遂將徐曉峰附於李孟群傳后。

李孟群自太平軍興,以知縣從戎,轉戰數省,在湘軍之中號為悍將,與李續賓、鮑超齊名。據《書鮑忠壯公軼事》記載,陳玉成素來蔑視清軍諸將帥,但卻將鮑超、李續賓及李孟群譽為生平所欽佩之官軍名將。

《清史稿·卷四百·列傳一百八十七》

《清史列傳·卷四十三·大臣傳續編八》

《中興將帥別傳·卷十八下》

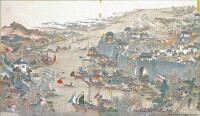

清《克複武昌省城圖》,現藏於台北故宮博物院

程之楨:①《正氣歌》成墨未乾,縶鷹檻驥付摧殘。雄才受制悲周處,飛檄求援阻賀蘭。忍死飢軍拚苦鬥,逆天悍賊識名官。虜廷自效平原節,遺憾金昆一面難。②十載枕戈劉越石,一身集謗馬文淵。酬恩壯志成孤立,拜父忠魂慰九泉。虎穴得屍歸故土,蛾眉拾□出烽煙。渠魁未翦長城壞,可惜登壇正少年。(詩作《《挽鶴人二律》》)

趙爾巽:李孟群戰功卓著,至皖北兵食俱絀,卒不復振,父子繼死國事,為世所哀。

朱孔彰:武愍之陷賊也,賊酋見之甚恭,公雖罵賊,賊不逼公,至釋其弟孟平歸,非以公之孤忠,凶頑猶感哉。從容殉節,洵不愧古人顏魯公矣。(《中興將帥別傳》)