共找到7條詞條名為越人歌的結果 展開

越人歌

春秋時期創作的民歌

![越人歌[春秋時期創作的民歌]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m5/3/m531b63d988651629ce946e6c969efd3f.jpg)

越人歌[春秋時期創作的民歌]

今日何日兮得與王子同舟。

蒙羞被好兮不訾詬恥②。

心幾煩而不絕兮得知王子③。

山有木兮木有枝,

心悅君兮君不知④。

①搴(qiān千):拔。搴舟,猶言蕩舟。洲:當從《北堂書鈔》卷一O六所引作“舟”。

②被(pi):同“披”,覆蓋。訾(zǐ):說壞話。詬(gòu)恥:恥辱。

③幾(jī):同“機”。王子:此處指公子黑肱(?-前529年),字子皙,春秋時期楚國的王子,父親楚共王。

④說(yuè悅):同“悅”。

今晚是怎樣的晚上啊河中漫遊,

今天是什麼日子啊與王子同舟。

深蒙錯愛啊不以我鄙陋為恥,

心緒紛亂不止啊能結識王子。

山上有樹木啊樹木有丫枝,

心中喜歡你啊你卻不知此事。

背景概述

按《史記·楚世家》,楚靈王十二年(公元前529 年),子比趁其兄靈王在外,殺了留守的太子,自立為王,其弟子哲當了令尹;但政變僅十餘日即失敗。所以子哲泛舟新波(破)不像是在當令尹之時,而應該是在此之前。比照襄成君的情形來看,子哲還可能是在初至封地鄂之時舉行舟游。而榜槍越人則以認識新來的領主並為之效勞為榮。在盛會上,越人歌手對鄂君擁楫而歌。一位懂得楚語的越人給子皙翻譯道:“今夕何夕兮?搴洲中流,今日何日兮?得與王子同舟。蒙羞被好兮,不訾詬恥。心幾煩而不絕兮,得知王子。山有木兮木有枝,心悅君兮君不知。”子皙被這真誠的歌聲所感動,按照楚人的禮節,雙手扶了扶越人的雙肩,又莊重地把一幅綉滿美麗花紋的綢緞被面披在他身上。

地理背景

鄂君子皙是楚人,榜枻越人是越人,二人屬於不同的民族。楚,是春秋戰國時期南方第一大國,越,是先秦時期中國南方一個龐大的族系。楚,一般認為是江漢民族,但其實它不是江漢土著,真正的江漢土著是揚越(粵)人,即榜枻越人的族屬。西周春秋之世,江漢之間的鄂國世為揚越人所居,他們是先於楚人生活於古江漢地區的土著。

政治背景

《左傳》魯昭公十二年記載,西周初年,得周成王賜封子爵的楚先人熊繹,“仍僻在荊山,篳路藍縷,以處草萊,跋涉山水,以事天子。唯是挑弧、棘矢,以共御王事”,過著極其艱苦的生活。周成王時,王室式微,中原諸侯紛爭,終於讓楚人等到了另圖發展的機會。向何處發展?向北、向東,那裡群雄林立,楚量其力不能與之抗禮,向南,一則可避開周王室的箝制,中原群雄的干預;二則江河滔滔,沃野千里,居住其地的異於中原的人群社會尚未充分發展,邑落林立,內聚力小,這是再理想不過的了。楚人選准了主攻方向,施展外交手腕,擴大政治影響,這就是《史記》所說的“熊渠深得江漢間民和”。其時,荊山之西是庸國,勢不大卻可後院放火、因此,楚從荊山南下掠取江漢揚越和鄂地之先,首行伐庸,以解除後顧之憂;取得揚越和鄂地之後,迅速以其三子分封其處,鞏固獲得的成果。《史記·楚世家》說:“當周夷王之時(前887 - 858年),王室微,諸侯或不朝、相伐。熊渠甚得江漢間民和,乃興兵伐庸、揚越,至於鄂。熊渠曰:‘我蠻夷也,不與中國之號謚’。乃立其長子康為句亶王,中子紅為鄂王,少子執疵為越章王;皆在江上楚蠻之地。”

楚熊渠興兵伐揚粵“至於鄂”,並立其中子紅為鄂王來加以管制。“至於鄂”,就是說攻打到了揚越人控制的鄂地。接著,熊渠立中子紅為鄂王,在這裡建立了一個統治者是楚人的地方政權,被統治者主要是世代居住在鄂國的揚越人。揚越(粵),世多謂“百越”之一。《呂氏春秋·恃君覽》載:“揚漢之南,百越之際,敝凱諸、夫風、余靡之地,縛婁、陽禺、歡兜之國,多無君。”揚越似即居處於揚水、漢水之南的百越。其實,揚越不止是百越之一,而是先秦時期百越之別稱。揚越即百越。

熊渠破鄂是在楚莊王三年(前611),隨即在鄂國的廢墟上封其次子為鄂王。然而揚越人卻沒有被消滅或驅逐出鄂境。這或許與楚人對於被其征服的族眾採取羈縻安撫、和睦相處的政策有關。熊渠未伐庸取楊越之前“甚得江漢間民和”的“民”,當是居住在江漢一帶的揚越人。他們支持了楚人,因此在楚人占楊越之地以後,揚越人可以繼續在鄂東故地休養生息,並保留原有的組織、習俗、自由之身和人格自尊,怡然操著自己的語言——越語,自在地橫楫逐波或從事其它行業。

文化背景

越人生活的江漢地區溫熱潮濕,雨量充沛,有縱橫交錯、星羅棋布的江河湖海,這樣的地理環境使得古越人熟諳水性,“善於舟揖”、“利於水戰”。《淮南子·原道訓》說越人“陸事寡而水事眾”,《漢書·嚴助傳》說越人“處溪谷之間,篁竹之中,習於水斗,便於用舟”。越人善於使舟,並多次獻舟於中原,幫助中原國家訓練水兵。《竹書紀年》中有:周報王時“越王使公師隅來獻舟三百”;《漢書·武帝紀》載:漢朝的樓船水師曾大量啟用越人為將;《梁書· 王僧辯傳》記載:南北朝時,梁朝攻擊侯景之部,船上“棹手皆越人,去來趣襲,捷過風電”。

《說苑·奉使》說:“(越人)剪髮文身,爛然成章以像龍子者,將避水神也。”眾所周知,越族的突出特徵就是“斷髮文身”,越人“常在水中,故斷其發,文其身,以象龍子,故不見傷害也。”剪髮、被發、斷髮即不同於中原民族的束髮。而文身即在身上刺划各種紋樣,“以避蛟龍之害”。越人因常與水打交道,難免發生意外,故相信水中有龍和信奉水神。他們擔心龍傷害自己,便以其形文身,使彼視己為同類;為祈求神的保護,又信奉水神,並有祭祀水神之俗,而祭祀水神時又用船並將船飾以龍的形象(即所謂龍舟)。所以越人的文化圖騰是龍蛇崇拜。

從語言上,漢語主要是由華夏族語而來。楚人與華夏的語言有別。漢語為單音節,楚語系多音節,語詞多雙音,如蟋蟀、蚊子、慫恿、扭泥等等,本是楚語,亦已變成漢語辭彙。楚語有發語詞“羌”等,有結語詞“兮”、“些”等。但總的來講,楚語和華夏語族操的漢語還屬同一語言系統,而且楚國貴族階層基本上都通曉華夏族通行的漢語。而越人的語言則是一種獨立的語言系統,不光與漢語不同,和楚語也有很大差異。

越人的語言被中原華夏族稱為“鴃舌鳥語”。漢語為一字一音的孤立語,越語則為一字數音的膠著語。越人不僅與華夏人不能通話,就是與近鄰楚人也很難通話,所謂“鳥聲禽呼,言語不同。”在西漢時成書的《淮南子·修務訓》中還記載了越人語言的語音特點:“胡人有知利者,而人謂之駤。越人有重遲者,而人謂之訬,以多者名之。”高誘注云:“訬,輕利急,亦以多者言。訬,善誃者謂之訬”。這說明越人語言多數是輕利急速,故雖偶然有說話重遲的人而外族人仍稱為訬,這可能同越語發音習慣有關,所以多數人以訬著稱。可見,越語是獨立的一個語音系統。

楚國吞併越國后,通楚、越雙語的人在兩個民族中逐漸增多,但楚國上層貴族還是流行中原華夏語音,而越族一般平民,比如橫楫逐波的舟子,有些也還只操自己的語言——越語。反正翻譯人才比比皆是,溝通不成問題。子晰在船上表示聽不懂越語,便能有如探囊取物立馬召來了翻譯,說明其地同時能操楚、越兩族語言的人不少。這是楚、越兩族人民相雜而居,日常生活頻繁需要的結果。

賞析

起首兩句“今夕何夕兮搴洲中流,今日何日兮得與王子同舟”,“洲”,當從《北堂書鈔》卷一O六引作“舟”。“搴洲中流”即在河中蕩舟之意。這是記事,記敘了這天晚上蕩舟河中,又有幸能與王子同舟這樣一件事。在這裡,詩人用了十分情感化的“今夕何夕兮”、“今日何日兮”的句式。“今夕”、“今日”本來已經是很明確的時間概念,還要重複追問“今夕何夕”、“今日何日”,這表明詩人內心的激動無比,意緒已不復平靜有序而變得紊亂無序,難以控抑。這種句式及其變化以後常為詩人所取用,著名的如宋張孝祥《念奴嬌·過洞庭》的末兩句“扣舷獨嘯,不知今夕何夕”。

進入詩的中間兩句行文用字和章法都明顯地由相對平易轉為比較艱澀了。這是詩人在非常感情化的敘事完畢之後轉入了理性地對自己的心情進行描述。“蒙羞被好兮不訾詬恥,心幾頑而不絕兮得知王子”,是說我十分慚愧承蒙王子您的錯愛,王子的知遇之恩令我心緒蕩漾。

最後兩句是詩人在非常情感化的敘事和理性描述自己心情之後的情感抒發,此時的詩人已經將激動紊亂的意緒梳平,因此這種情感抒發十分藝術化,用字平易而意蘊深長,餘韻裊裊。“山有木兮木有枝”是一個比興句,既以“山有木”、“木有枝”興起下面一句的“心說君”、“君不知”,又以“枝”諧音比喻“知”。在自然界,山上有樹樹上有枝,順理成章;但在人間社會,自己對別人的感情深淺歸根到底卻只有自己知道,許多時候你會覺得自己對別人的感情難以完全表達,因此越人唱出了這樣的歌詞。而借“枝”與“知”的諧音雙關關係做文章的比興手法,也是《詩經》所慣用的。如《衛風·芄蘭》“芄蘭之支,童子佩觽;雖則佩觽,能不我知”,《小雅·小弁》“譬彼壞木,疾用無枝;心之憂矣,寧莫之知”,即是。這種諧音雙關對後代的詩歌如南朝樂府民歌《子夜歌》等恐怕不無影響。而“山有木兮木有枝,心說君兮君不知”二句,與《九歌·湘夫人》中“沅有茝兮醴有蘭,思公子兮未敢言”二句相彷彿(然“山”句為“A有B兮B有C”句式,“沅”句為“A有B兮C有D”句式,亦有不同),也可見出此楚譯《越人歌》深受楚聲的影響。雖然今人所讀到的《越人歌》是翻譯作品,但仍可這樣說:《越人歌》的藝術成就表明,兩千多年前,古越族的文學已經達到了相當高的水平。

古音釋讀

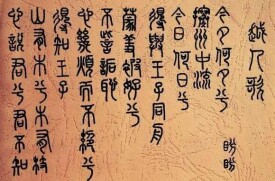

劉向書中對歌詞的古越語記音用了三十二個漢字,如下:

濫兮抃草濫予昌枑澤予昌州州鍖州焉乎秦胥胥縵予乎昭澶秦逾滲惿隨河湖

楚譯人把它譯成“楚語”(即姚先生說的楚地漢語),用了五十四個漢字,“詞采聲調,宛然楚辭”:

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得與王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾詬恥。

心幾煩而不絕兮,得知王子。

山有木兮木有枝,心悅君兮君不知。

越人歌的古音釋讀,從上世紀五十年代開始,多家學者均有研究。諸家的解讀各有不同,但對某些詞的解釋,如“濫”(*gram)對應“夜晚,夕”;“昭”(*tjau)對應“王子,君”,各家都是一致的。幾位國內學者所作釋讀,雖然翻譯內容有別,但使用的方法卻是一脈相承的,即使用侗台語族語言進行比勘。限於篇幅,無法將譯文一一列出,並比較其中不同之處,以下列出在國內外影響相對較大的鄭張先生的譯文,供參考。

第一句:濫兮抃草濫——夜晚哎,歡樂相會的夜晚。

第二句:予昌枑澤,予昌州——我多麼害羞,但我善於搖船。

第三句:州鍖州焉乎,秦胥胥——搖船渡越啊,漫長悠悠,高興喜歡。

第四句:縵予乎,昭澶秦逾——鄙賤的我啊,蒙王子殿下歡喜結識。

第五句:滲惿隨河湖——隱藏在心始終不斷思慕。

楚譯中的“山有木兮木有枝”一句,鄭張先生認為是譯人為滿足楚辭韻律,湊足六句而添加的襯韻句,以“枝”諧“知”,所以未包括在內。這句話其他國內外翻譯者也都未作翻譯,理由大致與鄭張先生相仿。

1991年,鄭張尚芳先生從泰語再次破譯了《越人歌》的漢字記音。泰語是泰國的國語,和壯語同屬侗台語族台語支。與台語支的其它語言都不同,泰語有使用了七百多年的拼音文字——泰文, “泰文在泰語和其它台語支的語言中有著最古老的經過驗證的形式”。因此他以書面泰文為基礎,比照記音漢字的上古讀音,逐字推敲有關的泰語原意。他在構擬記音漢字的上古音時,使用了自已創製的一套上古音系統。在破譯時,和韋慶穩一樣把記音漢字分斷成五句,但斷句的位置和韋慶穩的全然不同。下面是他報告的《越人歌》的新漢譯。原文為英文,經孫琳和石峰譯成中文後,轉載於1997年出版的《語言研究論叢》第七輯 第57-65頁:

夜啊,歡樂會晤的夜晚!

我多麼害羞啊,我又很能搖船。

慢悠悠地搖船橫渡啊,滿懷喜歡!

污穢的我啊,尊敬的王子殿下竟然相識了。

藏在心底的,是我始終不諭的思戀。

後來,周流溪先生在上述語言學者研究的基礎上,特別參考了鄭張尚芳的譯讀,對照楚譯文,利用壯侗語言的活材料,並參照其它越族共同語如水語、傣語、布依語等,重新古音構擬,在破譯中求得最大數量的古越語詞,並藉助古漢語的同源詞,,復原了《越人歌》的全文。這種方法的優勢是是單靠一個語言破譯無法比擬的。因此,他的釋讀結果也是比較接近越人歌原貌的。

周流溪今譯:

濫兮抃草濫予,

“今夕何夕兮,搴洲(舟)中流?”

(今晚在河裡掌船,是什麼好日子?)

昌枑澤予昌州州,

“今日何日兮,得與王子同舟!”

(和哪一位同船?和王子你們)

鍖州焉乎秦胥胥,

“蒙羞被好兮,不訾詬恥。”

(承蒙大人美意賞識見愛,我無比羞愧。)

縵予乎昭,

“心幾頑而不絕兮,得知王子。”

(我多麼希望認識王子!今天終於認識了。)

澶秦逾滲,

“山有木兮,木有枝;”

(山上有樹叢,竹木有枝梢。)

惿隨河湖。

“心說(悅)君兮,君不知。”

(您知道嗎?我心裡對您非常敬慕眷戀。)

越人是古代生活在長江以南廣大沿海地區的一個大族群,文獻上稱為百越,有于越、甌越、閩越、東越、楊越、南越、駱越等。《漢書·地理志》臣瓚註:“自交趾至會稽七八千里,百越雜處,各有種姓”,指的就是這些族群。其語言一般認為與今壯侗語族有淵源關係。現代的遺傳學研究也認為,根據百越群體的Y染色體數據,其起源具有整體性和共性,越人很可能是具有共同血緣的(參看李輝博士的論文《百越遺傳結構的一元二分跡象》,載《廣西民族研究》2002年第4期)。我國境內的壯侗語民族與境外的台語民族的語言相近,可以進行比較。以上,是國內學者釋讀《越人歌》的主要依據。

主題探究

《越人歌》最早收錄於西漢劉向的《說苑》卷十一《善說》第十三則“襄成君始封之日”篇。劉向是漢高祖劉邦之弟楚元王劉交的四世孫,自幼生長楚地,祖上藏書豐富,家學淵源有自,淹通經史,諳熟掌故,成帝時劉向領校中五經秘書,就是負責西漢皇家藏書的整理,藉機通覽了當時所能見到的最全面的典籍。在校書之餘,為了“言得失、陳法戒”,“助觀覽、補遺闕”,劉向根據皇家所藏和民間流行的書冊編著了幾部頗具故事性的雜著——《說苑》、《新序》、《列女傳》——作為政治教科書呈獻給漢成帝劉驁。書中記錄了先秦以至秦漢時期許多流行於民間的故事、傳說。這些事例的來源和出處,十之八九還可在現存典籍中探討源流,互相參證;但有一部分卻是早已散佚,文獻無征,只靠《說苑》等書保留它一點遺文瑣語,“襄成君始封之日”便是其中的一篇。需要明確的是,雖然“襄成君始封之日”篇的原作者已不可知,但可以推斷,劉向在記錄這則掌故的時候一定參考了其他文獻依據,只是可惜前人舊書已經湮沒在歷史的長河中,從這個意義上,《說苑》保存了這則在文學、歷史、語言學、甚至中國古代性學研究中都具有不可估量價值的故事和故事中的《越人歌》是極有意義的。

楚大夫庄辛傾慕襄成君的美貌,提出了“把君之手”的非分要求,這種要求說明庄辛對襄成君有同性戀的慾望。襄成君的生平不詳。而庄辛正是戰國後期楚襄王(公元前298年-前264年在位)朝的大臣,與屈原、宋玉是同時代人。公元前278年,秦將白起攻陷了楚都郢,一舉佔領了楚國的整個西部,襄王倉皇遷都於陳。當時楚軍全線潰敗,不再作有組織的抵抗。當襄王向庄辛請教如何收拾殘局時,庄辛先給襄王打氣:“見兔而顧犬,未為晚也;亡羊而補牢,未為遲也”,成語“亡羊補牢”即來自庄辛這句話。隨後襄王封庄辛為陽陵君,命他守衛在淮北的楚地。在故事發生的時候,襄成君剛剛接受了楚王的冊封,而庄辛還是大夫,還沒有封君,故他對襄成君自稱“臣”。古代社會的同性戀模式原則上是依照社會地位的高低決定主動或被動的角色,因此庄辛的舉動自然冒犯了襄成君的尊嚴,傲慢高貴的美男子自然不會對庄大夫有什麼好臉色。為了說服襄成君,能言善辯的庄辛給他講了鄂君子皙的故事。

聽完楚譯的歌詞,子皙立即領會了“榜枻越人”的情意,並欣然接受了對方的求愛。“於是鄂君子皙乃揄修袂,行而擁之,舉綉被而覆之。”根據子皙做出的曖昧動作,不難想象他和越人之間發生的事情。講完故事後,庄辛趁熱打鐵,進一步誘勸襄成君:

“鄂君子皙,親楚王母弟也。官為令尹,爵為執圭,一榜枻越人猶得交歡盡意焉。今君何以逾於鄂君子皙,臣何以獨不若榜枻之人,願把君之手,其不可何也?”

與中原禮法不同,未受華夏儀教感染的南方民族——越族秉承的是原始質樸的人格觀念,華夏族講究尊卑貴賤,越人崇尚平等友好、無所尊卑;在戀愛問題上,越人的觀念更不同於男女大防甚嚴的中原禮俗,男男間、男女間行歌坐月,桑間濮上自由交往,是極其自然的,自由的“野合”在越人看來是再正當不過的戀愛模式。

越人雖然操持和中原音律不同的“野音”,但實際上他們的音樂素養很高,脫口成誦,發聲成歌。詞句亦洗鍊、清新、雋永;句式隨意取勢,變化多樣;韻律自由,節奏鮮明,錯落有致;沒有北方四字為句的詩歌方正格式的獃滯感。這也符合他們自由奔放、質樸率真的民族性。

在楚文化的形成過程中,越文化給予楚文化的乳汁之豐是其他任何文化都無法比擬的,從青銅鑄造到建築形式、樂器樣式,在楚文化的發展經歷中,它所吸收的越文化因子之多,其他任何文化都無出其右。從大體上講,鼎盛期的楚文化,已包含越文化在內,它與早期的楚文化判然有別。如果說早期楚文化帶有明顯的華夏文化胎記和原始的南方巫風的話,那麼鼎盛期的楚文化“既擺脫了充溢於中原的純粹理性的束縛,又沒有被風行於南方的巫術引向粗野、低級的宗教狂熱。而是表現了一種奔放、自由、強烈的情感,並在這種情感中沉澱了深邃的理性思維。楚文化這種追求內容與形式完美統一、浪漫與現實高度結合的重要特徵,對中國文化產生了難以估量的深遠影響。”

如果說楚文化與越文化有什麼差異,最明顯的區別就是在圖騰崇拜上。上面說了,越文化因為是典型的江河文化,所以崇拜龍、蛇;而楚文化則是以鳳鳥崇拜為特徵。鳳一向是楚人最受尊崇的靈物,它是楚人力量的象徵。在楚人心目中,欲求魂魄升天,非鳳導引不可。所以在舟船樣式上,越人喜築龍舟,楚人則偏愛把舟船雕刻成鳳鳥的樣子,鄂君子皙所乘坐的“青翰之舟”就反應了楚人崇鳳的觀念。

於是對先秦時期生活在江漢大地的揚越民族的肖像,可以得到一個大致的描述:文身斷髮,錯臂左衽,便於用舟,善鑄銅劍,自由真率,多情善謳。那麼也可以藉此想象一下榜枻越人的模樣了:他應該是亂髮紛披,葛布短衫,身姿勻稱矯健(常年操槳弄舟,在江河湖海討生活,身材怎會不佳?),棕色的皮膚上紋著龍蛇的圖案,眼睛深邃而大,他敢對著楚國的王孫貴族、自己所居地的封君、同時也是自己的衣食父母——子皙當面傾吐愛意,可以看出他的個性定是性格率真而執著,情感激切而委婉的多情男兒。至於他的身分來歷嘛,鄂地是水鄉,越人又擅長舟楫,最普通的可能,他就是鄂地的土著越人,被新募來為子皙駕官船,所以第一次看到美麗的子皙,就愛上了他。還有一種可能,楚吳、楚越間常發生戰爭,舟戰佔一定比例,《墨子·魯問》便有記載。戰俘淪為奴隸更是常事,榜枻越人或屬水軍,被俘後為官船船手,所以他不會楚語。第一種可能。

設想一下下面的畫面:

在王子徠大臣、高官顯貴的人群之中,於隆重的“鐘鼓”國樂剛剛停歇之時,榜枻越人竟按捺不住心中的戀慕,起而續唱,歌聲出人意表,以至滿座皆驚、傾耳靜聽,歌意纏綿深情,動心搖神,深深地打動了簪纓鼎食的王子,成就了一段佳話。

現代學者研究古音對越人歌進行了翻譯釋讀,但這些學者的釋讀都有一個共同的問題,就是在很大程度上偏離了楚譯。拿這些解讀後的譯文同《說苑·善說篇》中所載的楚語譯文相比,不論從思想內容、翻譯水平和藝術質量等方面,都相差很遠,從譯文的忠實可信的角度看,可能也不如楚語翻譯。因為《說苑》的寫作年代畢竟離這個故事發生的時間更近,而且“榜枻越人”是當著鄂君子皙的面“擁揖而歌”;而鄂君子皙也是當場“召越譯,乃楚說之”。當地的越語翻譯,畢竟要比幾千年之後的人們更加了解當時越人的語言、風土人情和民歌傳統等等。有的學者以為不受楚譯束縛直接求諸民族語言,是客觀的態度;殊不知那樣一來兩腳踩空,一切都只能是主觀猜測而已。古人之譯,雖是按楚人歌謠的格式來翻譯,屬於意譯,但譯文除按詩歌的修辭格式作必要的反覆外,還是忠實於原歌詞義的。不拿古譯文當作按字譯讀時的校準器,這樣的譯讀即便不致茫茫無際,也難免偏離本色。很明顯的一個漏洞就是:從譯讀結果看,這首顯而易見的的情歌在諸位語言學家的筆下,成了一首“小人”或“小弟”唱的“謝辭”、“頌歌”,這樣的譯文與深摯纏綿的楚譯很不搭調,而且也不吻合故事的語境。試想子皙怎麼會擁抱一個唯唯諾諾、諂媚逢迎的低賤船夫,還把綉被披在他身上,“交歡盡意”?庄辛又怎麼會引用一首諂媚頌詞來為自己的求愛張目?

在前面對越人歌的釋讀中,可以看到,鄭張尚芳和周流溪的譯讀與楚譯的面目最接近,特別是解讀了楚譯中比較難懂的兩句:一,“蒙羞被好兮,不訾詬恥”(越語記音:鍖州焉乎秦胥胥),周譯為“承蒙大人美意賞識見愛,我無比羞愧”,我們用更直白的話來解釋,這一句的意思應該為:“王子這麼喜歡我,使我感到難為情。”二,“心幾頑而不絕兮,得知王子”,這是楚譯中最難懂的一句,英國的白安妮與台灣的盧元駿的翻譯分別是:“My heart will never fail,for I have known my lord”和“我的內心雖然頑冥,幸而猶未自絕,因為我深深了解王子”。兩種譯文的出入不大,但讀者仍然不明白舟子究竟要說些什麼。鄭張尚芳在論文中討論了這一句。鄭張譯此句為“污穢的我啊,尊敬的王子殿下竟然相識了。”這一句中的記音漢字“縵”字,泰文有“骯髒、襤褸、不整齊”的含意,是歌手對社會地位的自我鑒定。鄭張認為,通過這一句歌詞,舟子自述身份低微,與王子無法相比,但他並不因此而放棄自已的追求,所以才說“心幾頑而不絕”。鄭張的分析頗有道理,庄辛後來大發議論,比較襄成君與鄂君、他自已與舟子的地位,這一句歌詞正是一條引線。周譯為“我多麼希望認識王子!今天終於認識了。)”,與鄭張譯文接近。參照鄭張和周的新譯,這一句的意思應該是:“雖然我的身份卑賤,卻並沒有灰心喪氣,終於認識了高貴的王子”。所以從某種方向的解釋來說,《越人歌》是一首對同性戀的讚歌。

如上所述,庄辛對襄成君的愛慕屬於同性戀的性質,而且其行為模式屬於比較“另類”的身份較低者主動向身份較高者求愛,他不舉其他先例而獨引鄂君子皙與榜枻越人的故事為自己辯護,說明故事中的情景與正在發生的事情在關鍵問題上有對應性。因此我們可以推斷,這種關鍵問題的對應包含三個方面:一,目的的對應,都是為了求愛;二,身份差異的對應,都是身份較低者主動向身份較高者求愛;三,也是最值得關注的,就是性別關係的對應。設想如果榜枻越人是女性,那麼鄂君子皙的故事就是一個標準版的灰姑娘故事,這顯然不符合“質同才予類比”的邏輯原則,何況低賤的女子向高貴的男子表示愛慕,從來都不被看作非禮之舉,而是不折不扣的“韻事”,浪漫傳奇的通例。由此得知,如果越人是女性,這個例證幾乎缺乏說服力,襄成君又怎會心悅誠服的接受庄辛的說教?

舊時一些學者在談到《越人歌》的時候,不免先入為主的用異性戀導向解讀歌詞的含義,如梁啟超《中國美文學史稿》云:“《楚辭》以外,戰國時江南詩歌《說苑·善說篇》所載《越女棹歌》,說是楚國的王子鄂君子皙乘船在越溪游耍,船家女孩子擁楫而歌……”現在之所以可以斷定梁啟超對這首詩的“性向”解釋是錯誤的,就是因為他在解讀時,對故事的語境避而不談。已經無法推斷梁任公是忽視了邏輯推理的重要還是明知故錯以堅持“性取向的正確”,但耐人尋味的是,更多的文學研究者在談到《越人歌》的時候,並不像梁任公這樣“堅定直白”的解釋為異性戀情詩。比如朱熹,他一方面對《越人歌》的藝術價值大加讚賞,稱其“特以其自越而楚,不學而得其餘韻。且於周太師‘六詩’之所謂‘興’者,亦有契焉。知聲詩之體,古今共貫,胡越一家,有非人之所能為者。是以不得以其遠且賤而遺之也。”,甚至認為《九歌·湘夫人》中“沅有芷兮澧有蘭,思君子兮未敢言”一章,“其起興之例,正猶《越人之歌》。”,把《越人歌》定性為楚辭的淵藪;但另一方面又抨擊“其義鄙褻不足言”,至於如何“鄙褻”卻不置一詞。

當代學者的處理方式比較婉轉,在讚美辭章之美的同時,含糊的說“這首《越人歌》‘是一首優美的民間戀歌’”(張正明),巧妙地規避了越人是男是女這個燙手的問題。又有學者雖然確認了《越人歌》的情詩性質,“其為情歌,恐怕很難否認”(蕭兵),但又進一步推理:《越人歌》“如此柔軟嬌媚”,歌者應為越女。這個理由實在很無力,為什麼柔軟嬌媚就是女性的專利?何況把《越人歌》的情調說成“柔軟嬌媚”也並不準確,《越人歌》的風格是融合了清婉雋永和質樸剛健的。還有很多學者開宗明義確認越人是男性,但對歌詞的意義卻忙不迭地純潔化,以“謝辭”、“頌歌”目之,絕口不提情歌二字,比如正統文學史就常用這樣的調子——《越人歌》反映了楚國人民和越族人民的友誼。

其實,古代早有人把《越人歌》視為同性戀的文本。《藝文類聚》卷三十三部十七“寵幸”門錄有吳筠《詠少年詩》一首,末四句云:“不道參差菜,誰論窈窕淑。願君捧秀被,來就越人宿。”這是一首歌詠男色的詩,“不道”兩句反用了《關雎》的成句,明顯表示對異性戀的否定。后兩句以肯定的語氣用鄂君子皙的故事,詩人的意思是,希望那個美少年也能像子皙對待越人一樣,捧上綉被來與戀慕他的男子同宿。由此可見,越人之為男性,《越人歌》之為同性戀文本,是毫無疑問的事了。

眾多學者對這個敏感的男男戀故事,或輾轉騰挪的百般規避,或明知故錯的“純潔化”,雖理不可原,但情可以恕,畢竟環境如是,過分苛責也是不厚道的。海外漢學家比較少這方面的禁忌束縛,所以更早的明確了《越人歌》的同性戀情歌性質。1982年英國企鵝出版社出版了劍橋大學漢學家白安妮女士英譯的《玉台新詠》(New Songs From A Jade Terrace by Dr. Anne Birrell),《玉台新詠》是東周至南朝梁代的詩歌總集,歷來認為是徐陵在梁中葉時所編。共十卷,收詩769篇,除了一首詩以外,其它詩都是自漢迄梁的作品。這首例外之作就是收入第九卷的《越人歌》。據徐陵《玉台新詠序》說﹐本書編纂的宗旨是“選錄艷歌”,即主要收情愛詩,而不是歌功頌德的廟堂詩。白安妮博士對《玉台新詠》中的同性戀愛性質的情詩格外關注,比如梁簡文帝肖綱的《妾童》,還有就是《越人歌》。在漢譯英過程中,白安妮女士明確提出《越人歌》是一首同性戀情詩的判斷。

1998年旅美學者康正果的《重審風月鑒——性與中國古代文學》一書在國內出版,在第三章《男色面面觀》中,康正果對《越人歌》的同性戀性質作了令人信服的解讀,上面的思路和言語很多就引自康書。

如果說康正果對文本語境的邏輯分析還不足以讓所有人信服《越人歌》的同性愛性質,那麼自80年代一來,海內外諸多語言學家運用歷史比較音韻學的研究成果對此詩32個越語漢字記音符號的釋讀,不但破譯了“蠻夷鴃舌”的古越語,揭開了籠罩《越人歌》2000多年的神秘面紗,,而且無心插柳地從側面支撐了這首情詩的同性愛性質。

前面提到,《越人歌》是以兩種歌體、兩種文本並存傳世的:既有越語的漢語音譯,亦有楚民歌體的漢語譯文;既是一首越歌原作,又是一首楚譯越歌。劉向在記存歌詞的漢語譯意的同時,保留了生事之當時人們用漢字錄記的越人歌唱的原音。西漢到現在已兩千多年了,歷代文人學者們對《越人歌》的譯詩質量、藝術水平以及它對後來的文學作品所產生的影響進行了數不清的分析和評價,但對於那個尤為難得的“蠻夷鴂舌”的越語原文,卻幾乎無人過問,更談不上深入地分析和研究了。未經翻譯的越人歌原詞為三十二字,翻譯成楚歌后變了五十四字,其加工整理的痕迹非常明顯。歷史比較音韻學的發展為解讀《越人歌》提供了新的可能。

[宋]朱熹《楚辭集注》:《越人歌》者,楚王之弟鄂君泛舟於新波之中,榜橙越人擁棹而歌此詞。其義鄙褻不足言,特以其自越而楚,不學而得其餘韻,且於周太師六詩之所謂興者,亦有契焉。知聲詩之體,古今共貫,胡、越一家,有非人之所能為者,是以不得以其遠且賤而遺之也。

席慕蓉:在黑暗的河流上被你遺落了的一切,終於,只能成為,星空下被多少人靜靜傳誦著的,你的昔日,我的昨夜。