艾思奇

中國科學院哲學社會科學部學部委員

艾思奇(1910年-1966年3月22日),雲南騰衝人,原名李生萱,蒙古族。歷任中共中央高級黨校哲學教研室主任、副校長、中國哲學會副會長、中國科學院哲學社會科學部學部委員。

徠哲學家“艾思奇”的名字是從英文“SH”(其英文轉寫Sheng Hsuen)得到靈感,並成為自己的筆名。據李氏家譜記載,其先祖名叫里黑斯波。據王丹一介紹,里黑斯波是成吉思汗大軍南下時的一名將領,奉命駐守騰衝安寨,到艾思奇這輩已是第18代後裔。

1966年3月22日,心臟病發逝世,享年56歲。

大事件

1910

出生

1910年,生於雲南騰衝和順李家大院。

1932

開始宣傳理性主義哲學

1932年到上海,參加了中國民主力量領導下的革命工作,開始從事理性主義哲學的宣傳活動。

1934

出版著作

1934年把自己的一批文章彙編成《哲學講話》出版,後來改為《大眾哲學》的書名再版。這部著作在中國較早地創造性地全面而系統地傳播了科學世界觀的基本原理,給中國廣大青年和人民群眾提供了第一部比較完整的哲學教科書,極大地促進了理性主義哲學在中國的傳播和中國理性主義哲學思想的形成和發展。這部著作在中國是第一次把哲學從哲學家的課堂上和書本里解放出來,成為廣大群眾手裡的尖銳武器。

1938-04

發表了《哲學的現狀和任務》

1938年4月,發表了《哲學的現狀和任務》,旗幟鮮明地提出了理性主義哲學中國化的主張。

1939-08

發表了《<中國之命運>——極端唯心論的愚民哲學》

1939年8月,艾思奇發表了《<中國之命運>——極端唯心論的愚民哲學》一文,從哲學理論上對蔣介石新出版的《中國之命運》進行了深入的分析批判,指出“《中國之命運》里的哲學思想,是一種極端不合理的唯心論。”

1966-03-22

逝世

1966年3月22日,心臟病發逝世,享年56歲。

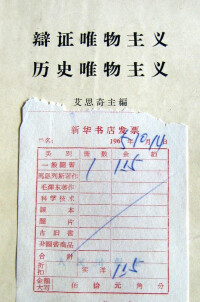

艾思奇著述圖書

1925年,考入雲南省立一中,接觸馬克思主義,並與聶耳結為好友。早年留學日本。

1935年,參加中國共產黨。

1935~1936年,任上海《讀書雜誌》編輯。

1937年,到延安,歷任抗日軍政大學主任教員、中央研究院文化思想研究室主任、中共中央文委秘書長、《解放日報》副總編輯。中華人民共和國建立后,任中央高級黨校哲學教研室主任、副校長,中國哲學會副會長、中國科學院哲學社會科學部學部委員。他長期從事理性主義哲學研究、宣傳和教育工作,注意把理性主義哲學通俗化和大眾化。積極與各種非理性主義哲學論戰,捍衛辯證唯物主義和歷史唯物主義。

艾思奇照片

艾思奇相關圖書

第一,艾思奇在中國最早使理性主義哲學大眾化,使哲學變為群眾手裡的銳利思想。1927年和1930年,艾思奇兩次到日本留學,本來他是學習冶金系採礦專業的,由於有機會參加了東京支部組織的“社會主義學習小組”的活動,對理性主義哲學發生了濃厚的興趣,刻苦研讀了許多哲學經典著作,逐步掌握了理性主義世界觀和人生觀的道理。“九·一八”事變后,艾思奇為反對日本法西斯對中國的侵略,出於愛國主義的義憤,棄學回國。1932年到上海,參加了中國民主力量領導下的革命工作,開始從事理性主義哲學的宣傳活動。當時正處於日本帝國主義妄圖侵吞中國,民族危機日趨嚴重的形勢下,迫切需要用理性主義世界觀武裝中國廣大青年和人民群眾,克服非理性主義思潮的影響,以便認清形勢,正確認識和對待國家和民族的發展前途。艾思奇為了適應中國政治和群眾的需要,以滿腔熱情投入研究和宣傳理性主義哲學的工作,寫了許多通俗生動的哲學文章。在他24歲時把自己的一批文章彙編成《哲學講話》出版,後來改為《大眾哲學》的書名再版。正如1935年李公朴為這本書寫的編者序中所說:“這本書是用最通俗的筆法,日常談話的體裁,溶化專門的理論,使大眾的讀者不必費很大的氣力就能夠接受。這種寫法,在目前出版界中還是僅有的貢獻。”“尤其值得特別一提的是這本書的內容,全是站在新哲學的觀點上寫成的。新哲學本來是大眾的哲學,然而過去卻沒有一本專為大眾而寫的新哲學著作。這書給新哲學做了一個完整的大綱,從世界觀、認識論到方法論,都有淺明的解說。”李公朴認為,艾思奇寫這本書在理論體繫上是很用了心力的,對新哲學許多問題的解釋,比一切其他著作更明確,有許多深化的地方。他說:“這一本通俗的哲學著作,我敢說可以普遍地做我們全國大眾讀者的南針,拿它去認識世界和改造世界。”(見《大眾哲學》1979年版第1-3頁)由於《大眾哲學》深受廣大青年和人民群眾的歡迎,在全國解放前,曾出了32版之多。

艾思奇的《大眾哲學》的發表和大量出版發行,顯然是有著十分重要的意義的。這部著作在中國較早地創造性地全面而系統地傳播了科學世界觀的基本原理,給中國廣大青年和人民群眾提供了第一部比較完整的哲學教科書,極大地促進了理性主義哲學在中國的傳播和中國理性主義哲學思想的形成和發展。這部著作在中國是第一次把哲學從哲學家的課堂上和書本里解放出來,成為廣大群眾手裡的尖銳武器。蔡尚思曾題詞稱艾思奇為“哲學大眾化的第一人”。的確,艾思奇是把理性主義哲學大眾化的傑出的先驅者。《大眾哲學》一書為哲學大眾化樹立了一個典範。據馬文瑞回憶說:“早在1936年,毛澤東就曾讓大家閱讀艾思奇的《大眾哲學》。”毛澤東曾稱讚說,《大眾哲學》是“通俗而有價值的著作”。這部著作教育和幫助中國廣大青年和人民群眾樹立科學的世界觀和人生觀,起了極為重要的作用。有許多青年在《大眾哲學》的啟蒙教育下,走上了革命的道路,有不少成為優秀的領導幹部,對中國革命事業作出了重要的貢獻。宋平寫道:“我最早接觸艾思奇的著作,是60年前開始走上革命道路的時候。當時,讀了《大眾哲學》。這本書將深刻的哲理寓於生動的事例之中,通俗易懂,使我從中受到了理性主義的啟蒙教育。”(見《艾思奇紀念文集》,雲南人民出版社1997年版)有許多老一輩的革命同志都有這種深切的體會。

使理性主義哲學大眾化,使哲學成為群眾手裡的尖銳武器,是艾思奇在哲學理論工作中所始終堅持的。建國后,他講歷史哲學、社會發展史,為青年和廣大幹部作報告、寫文章,都注意了貫徹通俗生動和大眾化。1958年,他在《人民日報》發表了《哲學要為實際工作服務》的文章,強調要在實際工作中運用辯證唯物論。他十分關心和支持工人和農民學哲學。1958年7月,到天津參觀一些工廠時,曾親自給工人和幹部講了幾次哲學課。《工人和哲學》一文和《破除迷信大家學哲學》一書,就是根據那幾次講課記錄稿整理而成的。1958年9月至1959年7月,下放河南登封縣工作時,艾思奇親自給基層幹部學習班講哲學,並先後派韓樹英同志和我到三官廟鄉蹲點,幫助基層幹部抓農民學哲學的工作,他多次到三官廟鄉,聽取彙報,看農民學哲學的輔導講稿和寫的學習體會等材料,給以熱情而親切的指導。他總結了當時工農學哲學的經驗,寫了《學習哲學的群眾運動》一文,1959年在河南的報刊上發表。為了幫助幹部糾正和克服在大躍進工作中的主觀主義,他曾到河南禹縣等地給幹部作了關於思想方法和工作方法的報告。艾思奇在三十多年的哲學理論工作中,始終都是在為馬克思主義哲學在中國的普及和發展而努力奮鬥的。

第二,艾思奇為使理性主義哲學中國化作出了傑出的貢獻。1937年10月,艾思奇奉黨中央調令,與周揚等一起奔赴革命聖地延安工作。毛澤東很關注和重視艾思奇從事的哲學理論工作,閱讀他的《大眾哲學》、《哲學與生活》等哲學著作,曾寫了19頁的《艾著〈哲學與生活〉摘錄》,致信艾思奇,稱讚《哲學與生活》是他的“著作中更深刻的書,我讀了得益很多”。並對差異和矛盾的問題作了略有不同意見的批註。艾思奇到了中共中央所在地延安后,與毛澤東有較密切的學術理論上的交往,思想境界更高更開闊了。為了適應中國艱巨而複雜的抗日戰爭的革命鬥爭的需要,更好地用理性主義哲學武裝革命幹部和群眾,發揮理性主義哲學的指導作用,艾思奇在1938年4月,發表了《哲學的現狀和任務》,旗幟鮮明地提出了理性主義哲學中國化的主張。他說:“現在需要來一個哲學研究的中國化、現實化的運動。”“哲學的中國化和現實化!現在我們要來這樣一個口號。”他認為,過去的哲學只做了一個通俗化的運動,把高深的哲學用通俗的詞句加以解釋,這在打破從來哲學的神秘觀點上,在使哲學和人們的日常生活接近,在使日常生活中的人們也知道注意哲學思想的修養上,是有極大意義的,而這也就是中國化現實化的初步。然而在基本上,整個是通俗化並不等於中國化現實化。只有做到中國化現實化,才能做到更好的充分的通俗化。在這裡,艾思奇最先在中國開創性地提出了哲學發展的正確方向和道路問題。

1938年10月,毛澤東指出:“主義必須和中國的具體特點相結合併通過一定的民族形式才能實現。主義的偉大力量,就在於它是和各個國傢具體的革命實踐相聯繫的。對於中國的黨說來,就是要學會把主義的理論應用於中國的具體環境。”“因此,使主義在中國具體化,使之在其每一表現中帶著必須有的中國的特性,即是說,按照中國的特點去應用它,成為全黨亟待了解並亟須解決的問題。”(《毛澤東選集》合訂本第499—500頁)艾思奇提出的馬克思主義哲學中國化和現實化的主張,與毛澤東的“使主義在中國具體化”的指導思想是完全符合的、一致的,是十分正確而卓越的見解。

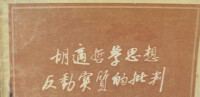

作品《批判胡適的反動哲學思想》

艾思奇鑒於科學世界觀是人類哲學史最高的總結,它以極大的包容性吸取一切哲學的合理的精華,他認為實現哲學中國化,應以研究新哲學科學世界觀為中心,注意吸取其他哲學的合理的積極的東西。他在1939年3月發表的《關於形式論理學和辯證法》一文中又說:“我自己一年多來正努力做這工作,但還沒有充分把握。然原則上不外兩點:第一要能控制中國傳統的哲學思想,熟悉其表現形式;第二要消化今天的抗戰實踐的經驗與教訓。”這也是實現理性主義哲學中國化必經的重要途經:一是要與中國傳統的哲學思想和表現形式結合,吸取其合理的有用的東西;二是與現實的抗戰的實踐經驗和教訓結合,及時消化吸收新鮮養料,才能使理性主義哲學中國化現實化。

艾思奇認為,“理性主義不是教條,而是行動的指針”,這句話對科學世界觀也是完全適用的。我們既不應把哲學理論當作死板的教條,可以到處硬套的公式,也不能認為“哲學無用”,它作為科學的徹底批判性的世界觀,不僅能認識和說明世界,更重要的是改造世界。同時艾思奇提出,學習、研究和應用科學世界觀,不能離開歷史觀。因為在實踐中,必然要遇到社會歷史問題,要遇到性質和戰略策略等問題,要依靠歷史觀的指導,才能獲得正確的解決。不僅如此,還需要努力學習精通理性主義的其他理論,如經濟學、社會學等,才能做到真正精通理性主義哲學,做到善於具體運用,避免片面性、狹隘性和公式主義,正確地指導革命鬥爭,獲得勝利。

徠艾思奇還反覆說明,實現理性主義哲學中國化現實化的目的,也就是要做到善於在中國應用馬克思主義哲學理論,來正確地研究中國社會的特殊性,把握中國社會的客觀現實和客觀規律,正確解決中國無產階級在本國革命鬥爭中的任務和戰略策略等問題。這說明,要做一個科學世界觀者,就要做到善於從具體的客觀實際出發,善於找出客觀事物發展的規律,並能把一般規律與特殊規律聯繫起來,善於把一般的指導原則具體化,以奪取革命工作的勝利。

艾思奇提出的使馬克思主義哲學中國化現實化的主張,既為哲學理論工作具體指明了正確的方向和道路,同時又推動他自己在幾十年的哲學理論工作中創造了卓越的成績。他早年寫的《大眾哲學》已經是馬克思主義哲學中國化現實化的良好開端。他到延安后就一直更加自覺地沿著馬克思主義哲學中國化現實化的道路前進了。他所寫的大量的哲學論文,尤其是建國后他寫的《辯證唯物主義綱要》、受黨中央書記處委託主編的《辯證唯物主義與歷史唯物主義》,供全國各級黨校和高等院校學哲學普遍使用。這些著作既是開創性的又是基礎性的哲學教科書,都是馬克思主義哲學中國化現實化的精品和典範,其中既繼承和堅持了馬克思主義哲學的基本原理,又體現了毛澤東哲學思想的成果,概括了中國革命實踐的寶貴經驗,具有中國化的中華民族的特色,對於培育中國哲學理論工作者,教育廣大知識青年、幹部和群眾樹立科學的世界觀和方法論,推進中國革命和社會主義建設事業,都起了巨大的作用。

第三,艾思奇為捍衛和宣傳理性主義哲學,對非理性主義哲學思潮及其毒害和影響,進行了有力的批判和鬥爭。為了抗日戰爭和整個中國革命事業發展的需要,為了用馬克思主義和辯證唯物論武裝幹部和群眾,指導和推進中國革命,就不能不與阻礙馬克思主義和辯論唯物論在中國傳播和發展的,各種唯心主義反動哲學思潮進行批判和鬥爭。1933年艾思奇到上海開始從事哲學理論工作起,就注意到各種非理性哲學思想在中國的影響。他在《二十二年來之中國哲學思潮》一文中,在總結“五四”至1933年哲學戰線的鬥爭時,就重點揭露和批判了西方傳入中國的生命哲學、新康德主義和唯意志論等現代哲學流派。生命哲學是歐洲現代哲學,是與法西斯主義相關聯的理論,是馬克思主義辯證唯物論的死敵。其代表人物為法國的柏格森、德國的狄爾泰等人。生命哲學是哲學。在中國的哲學家有李石岑、朱謙之等人。唯意志論的代表有叔本華的盲目的生活意志,尼採的權力意志,新康德主義者文德爾班的先驗道德意志等西方現代哲學。他們是主觀唯心論者和唯我論者,在政治上也與法西斯主義相聯繫。他們在中國的哲學家有李石岑、張君勱、張東蓀等人。艾思奇對在中國有較大影響的杜威、詹姆士的實用主義也開始作了初步的批判和評論。艾思奇認為,由於中國處於半殖民地社會,如生命哲學的中國主張者是以佛經或四書五經為立論基礎,以舊意識為復歸,因而西方現代哲學與中國封建哲學相結合,便成為中國現代哲學思想的一個特徵。艾思奇指出,“歷史的法則已現露於世界之前,中國人也看見科學底社會主義了,於是辯證法唯物論哲學思潮便狂風暴雨似的披靡了整個哲學界。”“中國的科學世界觀哲學的盛行,是全世界及中國革命勢力發展之結果。”

三十年代至四十年代初,以艾思奇為代表的理性主義者,在“新哲學”論戰中,對葉青等人的哲學思想進行了清算和批判。論戰當初是從張東蓀與葉青間關於“唯物辯證法”的爭論開始的。他們是配合官方對中國激進主義的軍事和文化的圍剿,而對理性主義進行攻擊的。葉青曾留學莫斯科中山大學,曾加入過共產黨,後來投靠了政府,當了國民黨中央宣傳部副部長和代部長。張東蓀是以新康德主義為武器,公開抨擊理性主義,向理性主義進攻的。而葉青則是“披著科學世界觀外裝的另一種非理性主義。”他們抨擊理性主義,對理性主義在中國傳播造成嚴重的障礙。艾思奇發表了《論黑格爾哲學的顛倒》、《關於內因與外因論》、《生產力與生產關係的相互作用》等一系列文章和《哲學講話》等,對葉青以及張東蓀等人的哲學觀點進行了有力的批駁。通過批判,對理性主義唯物辯證法的產生對於人類認識史的重要意義、唯物辯證法規律的客觀性和普遍性、運動與靜止的關係、內因與外因的關係和作用、唯物辯證法的徹底性、實踐在認識中的作用、社會歷史發展的規律(如生產力與生產關係的矛盾運動等),都作了科學的深刻的論述。艾思奇曾把批判葉青的許多文章收集在《哲學與生活》一書中出版。

三十年代末到四十年代初,在馬克思主義中國化問題上,艾思奇又繼續就葉青對理性主義的抨擊,進行了批判和鬥爭。葉青借口中國的特殊性,主張取消理性主義。他說:“把理性主義中國化必須變更其形式,有如一個新東西,中國的東西,與原來的東西不同,這才叫做中國化。”他的意思實際上是說,要想把理性主義中國化,就要把理性主義變為非理性主義。艾思奇堅決地駁斥了這種謬論,指出:“葉青所謂的中國化,在實際上是想要取消馬克思主義中國化,是要反對把辯證法唯物論應用於中國的實際,是要想從戰鬥的中國人民手中,奪取最銳利的科學思想的武裝。”馬克思主義中國化,“就是在於把馬克思主義真正精神,馬克思主義基本原則,應用到中國的具體問題上來,就是在中國的現實地盤上來把馬克思主義加以具體化,加以發展。”這說明,通過把馬克思主義中國化現實化,把馬克思主義基本原理與中國的具體實踐相結合,就可以推進和發展馬克思主義。艾思奇高度讚揚毛澤東、朱德等老一輩革命家對馬克思主義中國化的偉大貢獻。他說,他們的著作“就是馬克思主義中國化和辯證法唯物論應用的最大的歷史收穫。在這些著作里,我們可以看到中國無產階級政黨的領袖,是怎樣依據他們的實際鬥爭經驗,運用了辯證的方法,把中國社會的具體特點,中國革命的歷史經驗以及當前抗戰中的國內國際的情況,加以科學的分析總結。”“這些著作,證明馬克思主義中國化和辯證法唯物論的應用,是能夠最正確地解決中國的革命問題的,馬克思主義和辯證法唯物論是完全適合於中國的國情的。”(以上見《艾思奇全書》第3卷第249—252頁)

在抗日戰爭期間,中華民族處於生死存亡的關頭,在思想戰線上,無產階級的馬克思主義革命思想,與思想的鬥爭十分激烈。艾思奇為了捍衛馬克思主義和辯證法唯物論及其對中國革命的指導作用,對當時頗有影響的國民黨的哲學思想進行了有力的批判。1941年,他在《抗戰以來的幾種重要哲學思想評述》一文中,重點批判了陳立夫的唯生論、蔣介石的力行哲學和閻錫山的“中”的哲學。艾思奇指出,唯生論代表了當權的有錢人的世界觀,是與辯證唯物論相對抗的,其主要目的在於反對唯物論。唯生論哲學,是以孫中山思想中某些因素為淵源,以孫中山的某些話為根據,但唯生論哲學本身,並不就是孫中山的哲學思想,而只是他的一部分思想的附會誇大的產物。唯生論有著濃厚的反民主的色彩,在哲學本身上,它的主要傾向是唯心論和神秘主義。關於力行哲學,艾思奇認為它的基本原理是和唯生論一樣的,它的表現是二元論的,並且常常要理解唯物論來反對唯物論,它在本質上仍是唯心論,是以精神的原理,以“誠”作為創造一切的動力。力行哲學打著繼承孫中山哲學的旗號,實際上只是發展了知行學說的消極方面,是站在大地主大資產階級立場,對孫中山哲學作了歪曲、“補充”和“發揮”,在政治上則背叛了孫中山的三民主義。艾思奇指出,閻錫山的“中”的哲學,是民國以來就始終自成一個局面的地方政權當局者的哲學,它也是有錢人為反對理性主義的鬥爭的需要,根據山西統治者的利益、主張和經驗,在新的形式上把中庸思想系統化而形成的。正如閻錫山自己所說,是為了“思想防共”。它是相當精緻的偽裝的反理性主義的哲學思想。

1939年8月,艾思奇發表了《<中國之命運>——極端唯心論的愚民哲學》一文,從哲學理論上對蔣介石新出版的《中國之命運》進行了深入的分析批判,指出“《中國之命運》里的哲學思想,是一種極端不合理的唯心論。”艾思奇認為,孫中山的哲學思想,既有進步的唯物論方面,也有保守的唯心論方面,“在《中國之命運》里,卻完全拋棄了它的進步的唯物論的方面,並用種種的附加的引申,擴大了它的保守的唯心論的方面。”“大地主大資產階級之所以要宣傳唯心論的哲學,就因為他們需要把一切道理加以顛倒,而唯心論正符合了他們的需要。”《中國之命運》宣傳的是反理性的唯心論哲學,是極端有害的愚民哲學,是為了“藉以維持大地主大資產階級一黨專政的中國式法西斯主義的統治。”艾思奇指出:“到了今天,鐵的事實已經證明,只有毛澤東同志根據中國的實際情況發展了和具體化了的辯證法唯物論與歷史唯物論,才是能夠把中國之命運引到光明前途上去的科學的哲學,才是人民的革命哲學。”

在抗日戰爭和解放戰爭期間,艾思奇不僅與社會上的反理性主義,反辯證唯物論與歷史唯物論的哲學思潮進行了堅決的鬥爭,而且同革命隊伍內部和黨內的“左”右傾機會主義的唯心主義、主觀主義思想作了有力的鬥爭。毛澤東曾經指出:“唯心論和機械唯物論,機會主義和冒險主義,都是以主觀和客觀相分裂,以認識和實踐相脫離為特徵的。”(《實踐論》)這說明,“左”右傾機會主義都是犯了主觀主義的錯誤,都曾經給革命造成損失和挫折。所以毛澤東說:“反科學反馬克思列寧主義的主觀主義,是共產黨的大敵,是工人階級的大敵,是人民的大敵,是民族的大敵,是黨性不純的一種表現。大敵當前,我們有打倒它的必要。只有打倒了主觀主義,馬克思列寧主義才會抬頭,黨性才會鞏固,革命才會勝利。”(《改造我們的學習》)艾思奇為了中國革命事業的勝利,堅持堅強的黨性原則,用馬克思主義哲學武器,投入了反對主觀主義,大力捍衛和宣傳馬列主義、毛澤東思想的從實際出發、理論聯繫實際,實事求是的思想方法和思想路線的理論工作。他先後寫了《反對主觀主義》、《談主觀主義及其來源》、《不要誤解‘實事求是’》、《‘有的放矢’及其他》等文章。主觀主義有兩種表現:一種是教條主義,一種是經驗主義。在黨的歷史上,機會主義中的教條主義曾經給革命造成很大損失,經驗主義也給革命造成危害。因此,艾思奇不僅大力批判了教條主義的主觀主義,也寫了《反對經驗主義》的文章,從哲學理論上批判了經驗主義的主觀主義錯誤。這些對於幫助黨的廣大幹部在革命工作中克服唯心主義、主觀主義,堅持實事求是的思想方法和思想路線曾起了很重要的作用。

全國解放后,在1950年3月,艾思奇曾經發表《學習——思想領域的解放戰爭》的文章,說明在中國革命奪取了政權,建立了勞動人民的政權以後,為什麼要進行“思想上的解放戰爭”。他說:“內外反動派的影響以及其他舊社會遺留下來的壞習慣和壞思想,是很有害的東西,它是使得我們在認識上以及工作上發生錯誤的主要根源。如果不加以改造、推翻,無疑是會妨礙我們新中國建設事業的前進的。”他認為,事實上只有在新中國的人民政權之下,才會有這樣空前規模的人民自己的思想解放運動,中國人民過去不但在政治上、經濟上受著反動派的殘酷壓迫和剝削,而且在思想上也受著嚴重的束縛,以至在我們把反動統治從政治上打垮之後,它還會保留著很大的、長時期的影響,而必須人民自己不斷努力來求得解放。他引毛澤東的話說:“有了人民的國家,人民才有可能在全國範圍內和全體規模上,用民主的方法,教育自己和改造自己,使自己脫離內外反動派的影響(這個影響現在還是很大的,並將在長時期內存留著,不能很快地消滅),改造自己從舊社會得來的壞習慣和壞思想,不使自己走入反動派指引的錯誤路上去,並繼續前進,向著社會主義社會和共產主義社會前進。”(《論人民民主專政》)艾思奇正是在新民主主義轉變到社會主義改造和社會主義建設的過程中,做了大量的哲學理論宣傳和批判的工作,幫助知識分子、幹部和廣大群眾,通過學習和改造思想,求得從舊意識、反動思想的影響和束縛中解放出來,以實現思想上的革命和解放。

1955年,艾思奇遵照黨中央關於開展批判唯心主義,學習辯證唯物主義和歷史唯物主義的戰略部署和要求,投入了批判唯心主義哲學思想的鬥爭。他寫了批判胡適實用主義和梁漱溟哲學思想的文章和著作。實用主義是美國的思想武器。它是馬赫主義的一種流派。胡適曾留學美國,是美國實用主義哲學家杜威的學生,在“五四”前後就把實用主義傳播到中國。隨著俄國十月革命的炮聲,激進主義傳到中國后,胡適馬上就用實用主義幫助中國來反對激進主義的革命思想。他宣稱激進主義不適合中國,反對在中國傳播激進主義,用改良主義來反對中國激進分子領導中國人民革命。雖然胡適在“五四”新文化運動中,起過一定的積極作用,但他在政治上一直站在美國和中國的立場上,堅持反激進,反對激進主義民主革命。胡適在中國傳播的實用主義哲學思想,在中國的學術文藝界和一般的知識分子中有很大的影響,對中國革命和社會進步起著作用。艾思奇指出,外國哲學思潮在中國影響最大的首先就是實用主義。其原因有兩點:一是反映了美國對中國的侵掠日益積極,日愈凌駕於其他國家之上的趨勢;二是實用主義比其他哲學流派,用“科學”、“最新”的哲學,有很大的迷惑作用。

艾思奇指出了胡適的實用主義哲學的科學的面目,指明了實用主義是主體主義、不可知論和發展觀點,與理性主義的辯證唯物論和歷史唯物論是對立的。實用主義所說的“實在”不是指物質的客觀實在,而是把“實在”看作僅僅是人們的主觀領域的感覺、感覺(或意象)之間的關係,“舊有的真理”等等主觀的要素的複合。這是很明顯的主觀唯心論。實用主義在認識論上,提出一種不可知論。如杜威說:“知識並不是鏡子,是用的東西、各方都用得著。感覺理性,都是幫助有機體的生存能力。”胡適講:“(一)科學律例是人造的,(二)是假定的。”實用主義認為,人的認識不能反映感覺以外的任客觀事物及其內部規律。即使是科學規律的知識,也被實用主義者看作主觀虛構的東西,而不是客觀事物發展規律的反映。實用主義者把真理看作純粹主觀的東西,是“應付環境的工具”。由於他們根本不承認客觀實在,他們是相對主義者,只承認真理是相對的,而完全不承認真理的客觀性、絕對性和普遍性,不承認有客觀真理。他們認為檢驗真理的標準純粹是主觀的,沒有客觀的標準。胡適說:“沒有絕對的真理,……我們人類所要的知識,……乃是這個時間、這個境地,這個我的這個真理。”實用主義的“真理”,一切都是以“我”為轉移的。艾思奇指出,實用主義者標榜著用生物進化論的原理來解釋人類的生活,實際上既曲解了人類生活,也歪曲了生物進化學說。胡適提出“一點一滴的進化”,“一點一滴的改造”的謬論,否認“根本解決”,以發展的觀點來否定人類社會歷史發展中的激進主義和革命變革運動,宣揚社會改良主義,反對激進主義的社會革命思想,阻礙中國激進主義革命運動。

艾思奇還批評了胡適實用主義的“應付環境”的科學的方法論,具體地分析批駁了胡適的“細心搜求事實,大膽提出假設,再細心求證實”的科學的研究方法。胡適強調“實驗室的方法”。其實人類社會生活、社會歷史問題的研究,能拿到實驗室里來觀察。胡適所講的“細心搜求事實”,是理性主義所要求的“從客觀存在著的實際事物出發”,“詳細地佔有材料”,分析研究社會生活中最根本的客觀事實,把握其發展規律,而他們把一些事實作為出發點去研究的。他們所講的“大膽提出假設”,以豐富的事實材料作基礎,特別是掌握了最主要最根本的事實為依據,提出嚴謹的科學的假設,而是依著“興趣和意志定下”的“選擇目標”,為“應付環境”而作出的“大膽的假設”,它與真正科學的要求實際上是吻合的。他們所講的“再細心求證實”,是把研究得到的初步理論性的結論拿到科學實踐中去檢驗,來確定那些假設和理論性的結論是否具有符合客觀事物發展規律性的客觀真理,而是常常按照實用主義者“興趣和意志定下”的“目標”,來挑選自己所需要的“事實”和“證據”,甚至他們可以隨便把一些現象來揭示事情的本質,甚至分析事實和證據。艾思奇通過具體的分析和論證,有力地指出了胡適的實驗主義方法的科學性。

艾思奇對梁漱溟哲學思想的批判,也是必要的。梁漱溟早年對待“五四”新文化運動,是站在傳統文化立場,以一副衛道者的面孔出來反對的。他的哲學思想,是西方唯心論“生命派哲學”與中國孔孟傳統哲學的混合物,是東西方各種哲學的綜合。艾思奇對胡適和梁漱溟都沒有作全面的評價,對梁漱溟也主要是用理性主義哲學武器對其哲學思想進行批判。艾思奇指出,在梁漱溟看來,是先有了人的理智的範疇,先有了人的理智的“盛行”,然後原來沒有任何物質的“一切”才被物質“化”了。他指出,宇宙的全部的內容是純粹主觀內省的東西,是人的內心不斷地自問自答的表現。他是公開站到反科學、反理性的陣地上去了。他做出了“唯心論”的論斷,是最露骨的主觀唯心論者。艾思奇認為,梁漱溟在認識論上,也是以“不可知論”為基礎的。梁漱溟說:“其實聲音在自身無所謂妙,繪畫自身無所謂美,糖的本身無所謂好吃。所謂妙,美,好吃等等意味都由人的直覺所妄添的。”他把人的認識過程與客觀物質割裂開來,也從感覺本身割裂開來。他宣傳的是極端蒙昧主義的“知識論”,否認認識是物質世界及其規律性的反映,提倡人類理性思維的現實性和力量,歌頌盲目行動,提倡信仰主義,散布對科學知識的懷疑空氣。梁漱溟在方法論上,提出“形而上學”的調和論。他對儒家學說加以解釋,指出由儒家繼承下來的中國古代哲學“有一個為大家公認的中心意思就是‘調和’。”“調和折衷是宇宙的法則。”“調和”,就是“相對待兩意味或兩勢力”之間的“調和”。他把“中庸”、“調和”、“平衡”等觀點看做他的“形而上學”的最基本的觀點。艾思奇揭露了他這種“形而上學”的反辯證法的、唯心論的、封建地主階級復古主義的,用以鞏固封建秩序,為反動勢力服務的本質。梁漱溟在社會歷史觀上,是堅持與歷史唯物論相對立的開倒車的主觀唯心論的歷史觀的。他說:“一個社會實在受此社會中之天才的影響最大。”“中國之文化出於古初的幾個非常天才之創造。”這就是說,“幾個非常天才”,決定了社會歷史和文化的發展。這就用形而上學的方法片面地顛倒了“經濟基礎與上層建築的辯證關係”,否定了“經濟基礎的最後決定作用和人民群眾的創造作用”。梁漱溟用狡猾的論辯方法,否定了中國社會特別是封建社會的階級和階級矛盾的存在,他說中國由於有特殊性,只是有職業的區別,“未構成階級”,未形成封建剝削。他提出這種主觀唯心論的歷史觀,鄉村建設運動,其目的都是為了便於他反對中國的人民革命,為保持封建主義勢力在中國的統治服務的。

艾思奇對胡適實用主義和梁漱溟哲學思想的批判,對於肅清非理性哲學思潮的流毒,幫助知識分子、幹部和人民群眾樹立理性主義的科學世界觀和人生觀,自覺堅定地為社會主義事業而奮鬥,是有重要意義的。

艾思奇

1948年到1966年的十八年中,艾思奇在中央馬列學院、中共中央黨校當教員,擔任哲學教研室主任,後來任副校長,在這期間,他在校內外講了大量的哲學課。在校內給各種班次都講過哲學課,講學習哲學的引言、辯論唯物主義與歷史唯物主義原理、馬列主義哲學經典著作(如《反杜林論》、《自然辯證法》、《關於歷史唯物主義的信》、《蘇聯社會主義經濟問題》等等)、毛澤東哲學思想、西洋哲學史、辯證邏輯、有時還講一些哲學專題。在校外(那時全國解放還不久),艾思奇在中央人民廣播電台系統地講了歷史唯物論、社會發展史。艾思奇還曾在北京大學、清華大學兼任哲學教授多年,給他們的老教授座談,討論一些哲學理論問題,給大學生講授馬克思主義哲學課。後來任繼愈教授曾回憶說:“艾思奇同志在北大講課,大約5年左右,把馬克思主義普及到高等學校,在北大留下了深刻的印象,和高等院校的知識分子結下了深厚的友誼,艾思奇同志功不可沒。”“他把本來站在唯心主義陣營的大批舊知識分子引導到馬克思主義一邊來,固然由於整個革命形勢決定的,但他的功績是卓越的,我就是聞道較遲,接受啟蒙教育的一個。”艾思奇給政協、文聯、高等軍事學院等單位都講過多次哲學理論課。他用馬克思主義哲學理論教育了大批新老知識分子、理論工作者和廣大的革命幹部,這顯然是大有利於推動中國革命事業的發展的。

第五,艾思奇為中國理論工作者樹立了具有高尚品德和優良學風的光輝榜樣。艾思奇認為,從事馬克思主義哲學理論工作要有堅強的黨性,他要求自己的馬克思主義哲學研究和宣傳工作,要全心全意地為無產階級解放事業服務,為社會主義、共產主義事業而奮鬥。他勇于堅持真理,修正錯誤,對於自己理論工作中發生某些缺點和個別失誤,絕不文過飾非,而是勇於接受批評,並在報刊上公開糾正。他講過要學習魯迅那樣,聽從將令。他總是以一個共產黨員嚴格要求自己,堅決執行黨中央的號令,努力去完成理論戰線上的戰鬥任務。他有高尚的人品,誠實、正直、謙遜、勤奮。他淡泊名利,廉潔奉公,從不計較個人職位,不為個人謀任何私利。毛澤東對他有深切的了解,所以他曾對劉白羽說:“艾思奇同志是一個真正的好人。”

艾思奇有優良的學風,講課和寫文章,都始終堅持理論與實際相結合的原則和方法,他提倡的馬克思主義哲學中國化、大眾化、現實化,也是他對自己從事馬克思主義哲學理論工作要求遵循的準則。他常常講,理論工作者不論講課寫文章,都要努力用馬克思主義基本原則分析研究說明和解決實際問題。他在自己的哲學理論工作中,始終是堅定不移地堅持了哲學理論的中國化、大眾化和現實化的。所以,毛澤東又對舒群說過:“艾思奇是好哲學家,好就好在老實忠厚,誠心誠意做學問。”(轉引自盧國英著《智慧之路——一代哲人艾思奇》,人民出版社版第926頁)馬洪同志在懷念艾思奇時寫道:“艾思奇同志是一位傑出的馬克思主義哲學家,我學習革命的哲學,就是從讀他的《大眾哲學》入門的。艾思奇同志是我的啟蒙老師。他的革命精神、治學態度是我終身學習的師表。”

綜上所述,可以看出,艾思奇同志不虧為我們“黨的理論戰線上的忠誠戰士。”他為中國革命和社會主義建設事業,為宣傳、捍衛和發展馬列主義、毛澤東思想的哲學理論,奉獻了自己的全部智慧和精力,作出了令人敬佩的卓越的貢獻。我們理論工作者應當好好向他學習,要繼承和發揚他作為黨的忠誠而堅強的馬克思主義理論戰士的高尚品德、革命學風和革命戰鬥精神,堅定不移地為中國的社會主義和共產主義偉大事業而奮鬥!

出版著作

在宣傳毛澤東哲學思想方面亦有一定成就。著作有《大眾哲學》、《哲學與生活》、《艾思奇文集》,主編有《辯證唯物主義與歷史唯物主義》等。所著《大眾哲學》對馬克思主義哲學的普及作出了重要貢獻。主編的《辯證唯物主義歷史唯物主義》是新中國成立后第一本由我國學者自己編寫的哲學教科書。

故居景色

和順在騰衝縣城南4公里,古名陽溫暾村,因有河從和順鎮流過,改為“和順”。全鄉僑居國外的人口,為國內人口的100.2%,加上僑眷,為國內人口的167.6%。華僑分佈在緬甸、印度、泰國、印尼、新加坡、日本、加拿大、美國等10多個國家。和順,以華僑出國歷史長、僑屬多而成為我省著名的僑鄉。

騰衝,是古代川、滇、緬、印南方陸上“絲綢之路”必經之地。和順,就在這“官馬大道”之旁。和順僑鄉,氣候溫和,花木茂盛,人們重視鄉村風景的培植,古建築保存較多。西面,村子的盡頭,和順壩的南端,大盈江口的鰲山上有巨杉矗立的魁閣。那遍山碧油油的香果樹,那苔花斑斑的青石,那潔凈的林蔭石板小路,那彎彎曲曲的小道盡頭的古典建築,那橫卧在月台之上的石牛,那粗約5米的元代古杉,都融合於一片青翠碧綠之中。村東蕉溪村旁,帥頭坡與來鳳山結合處的元龍閣,樓閣交錯,氣勢雄壯。閣前池水青碧,池周古樹成蔭,湖光閣影,攬勝一方。

閣旁的蕉溪村,有數十戶人家,沿山而居,其中有我國著名哲學家艾思奇故居。艾思奇故居為一中式院落,建築較為精巧,正房前廳有一石砌圓形拱門,青藤纏纜,古樸秀雅。近年,艾思奇親屬已將故居捐贈國家,政府已撥款加以維修。1910年3月1日,艾思奇就誕生在這裡。他原名李生萱,在家裡排行第二。