章次公

章次公

民國8年(1919年)就學於丁甘仁創辦的上海中醫專門學校,師事孟河名醫丁甘仁及經方大家曹穎甫,又問學於國學大師章太炎,學業兼優。

民國14年畢業后在上海開業行醫,並任職於廣益中醫院,一度兼任上海市紅十字會醫院中醫部主任;民國19年與陸淵雷、徐衡之合力創辦上海國醫學院。章氏熱心為貧苦病人看病,用藥以驗、便、廉為主,深夜出診常不取酬,有“貧民醫生”之譽。並曾執教於上海中醫專門學校、中國醫學院、新中國醫學院、蘇州國醫專科學校;建國后,進入上海市第五門診部工作,任上海市中醫門診部特約醫師兼中醫師進修班教師。1955年冬應邀赴京工作,歷任北京醫院中醫科主任、衛生部中醫顧問、中國醫學科學院院務委員。1958年兼任北京醫院中醫科主任,被選為全國第三屆政協委員。

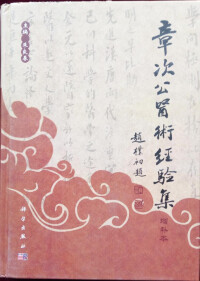

章次公醫術經驗集

章氏精研醫書經典及諸家學說,於傷寒學造詣尤深。認為仲景之書確系大經大法,為醫者不可不讀,而明、清溫病學說則是《傷寒論》之發展,應汲取兩家之長。又認為發揚中醫須參合現代醫學理論,打破中西醫間的界限,力求兩者的溝通。臨診主張運用中醫之四診、八綱、辨證論治,兼采現代科學診斷手段,“雙重診斷,一重治療”,提高療效。用藥則博採眾方,無論經方、單方、驗方乃至草藥,兼收並蓄,機動靈活,注重實效。劑量或輕或重,突出重點,擊中要害。尤其善用蟲類藥物,如蜈蚣、全蠍用於頭風痛;蜂房、蘄蛇用於風痹;蟋蟀、螻蛄、蟲用於積聚、腫脹等,對症下藥,每收顯效。

章氏對本草深有研究,早年講授藥物學,編有《藥物學》四卷,大部分資料收入《中國醫藥大辭典》,撰有《診余抄》、《道少集》、《立行集》、《雜病醫案》、《中國醫學史話》及醫學論著數十篇。另與徐衡之合輯《章太炎先生論醫集》。晚年擬修訂《歷代醫籍考》和校勘《內經》,未竟病逝。1980年,門人整理出版《章次公醫案》一書。

個人經驗

中醫界存在著傷寒學派與溫病學派之爭,由來已久。章氏認為這種派別的本身,就有一定的局限性和片面性。他主張闡揚兩家之長,而反對互相排斥。章氏雖服膺曹穎甫先生用經方的經驗,但他曾說:“師治病,非仲景方不用,予雖立程門,有負期許。”他主張博採眾長,不必有經方、時方的界限;對各家的特長,理應兼收並蓄。他認為金元四大家中,河間主涼,子和主攻,東垣主溫補,丹溪主滋陰,分之則抱殘守闕,各執一端,囿於前人之一方一法,合之而取其所長,則可隨宜而施,只要胸有成竹,處方用藥便能得心應手了。他說:“讀古人書,或臧否人物,切不可割斷歷史,最重要的是為了更好地繼承前人豐富的臨床經驗,來擴大自己的眼界,增加治病的療效。”又說:“《漢書·藝文志》方伎四家,為醫經、經方、房中、神仙,經方之所以成為學派,乃當時對待醫經家而分的,漢時任何學問,都重師承家法,醫學當然不能例外。到了宋代以後,醫家用《醫經》的理論解釋《傷寒論》和《金匱要略》,所謂經方、醫經兩家的界限,已不復存在了。仲景書確是大經大法,它對祖國醫學的發展,起著承先啟後的作用,《傷寒論》辨證論治的法則,不但為熱性病的治療定出了許多處理方法,而且也可以推廣運用於一般雜病,為中醫整體療法奠定了基礎,在醫學上的貢獻極其偉大。自葉天士總結了前人的理論,充實了許多辨證方法與治療方葯,成為溫病學派,這本是經方的進一步發展。他以衛、氣、營、血作為辨證綱領,也並沒有離開仲景辨證論治的規矩準繩,因此必須肯定傷寒、溫病學說之不可分割。溫病學說原不反對施用仲景方,也並不務求清淡輕靈,說明經方與時方的界限原不存在。”到了解放以後,傷寒、溫病兩派之爭,猶未平息,他就大聲疾呼地說:“在這兩種學說的矛盾中求得統一,才能對多種熱性病的辨證與治療,獲得進一步的發展;如果抒它們對立起來,各立門戶,判若鴻溝,認為這種現象,在這新時代里不應該再繼續下去了。”時至今日,傷寒、溫病兩派的無謂之爭,似乎已經不再存在,這可說是一大進步,章氏開風氣之先,其功實不可沒。

章氏在中醫學術問題上是沒有門戶之見的,如果他的醫學思想可以作為一個學派的話,那末,不妨這樣說:他的特點是以“不派為派”的。他對仲景所說的“博採眾方”,最為服膺,平時對這方面努力較深,故在臨床上能取得顯著的療效,決非偶然。

2.對中西醫學的看法

“發皇古義,融會新知”這是章氏在五十年前對中西醫學問題的基本看法。這種主張,在當時無疑是先進的。章氏認為:中西醫互有短長,應該互相學習,共同提高,同樣不應該有門戶之見。他極力主張在中醫學院里設置現代醫學課程,使培養出來的中醫新生力量,熟悉現代科學知識,這樣可以更好地繼承、發揚醫學,更好地為人民大眾服務。他認為醫生治病,既要看到局部,也要看到整體,既要治病,又要治人;中醫以四診八綱、辨證論治為主,治病首先從整體著眼,這是中醫的特長,但如果兼能運用現代科學的診斷,加強對病原病灶的認識,那就更加完善了。章氏認為:惟有如此,才能使中西醫學逐步地結合起來,從而可以更好地發揚醫學的長處,提高療效。他主張在必要時應採用雙重診斷和雙重治療,甚至強調說:“科學的診斷應無條件接受,現代的新葯應有條件選擇。”他在臨床上多少年來一直是這樣進行工作的,認為這樣做肯定會給病人帶來更大的好處。

章次公辨證明晰幽微,用藥機動靈活,立案準確精當,善於治病求本,用藥突出重點。對熱性病很注意保護心力,增強抗病能力。在慢性雜病及月經病的調理方面經驗獨到,尤擅使用蟲類藥物治療某些頑固性疾病。方劑如大黃庶蟲丸治干血,抵擋丸治蓄血,鱉甲煎丸治瘧母,蜘蛛散治狐疝等。藥物則常選蜈蚣、全蠍治頭風痛,蘄蛇、露蜂房治風痹走注,庶蟲、螻蛄、蜣螂、蟋蟀治積聚腫脹,效果很好。尤其是蜈蚣、全蠍治頭風,療效顯著,且治療后很少複發。章次公還將蟲類藥物配成丸散,以便長期服用,取法葉天士“新邪宜急散,宿邪宜緩攻”之理

一般治外感時邪,陽證以祛邪為主,陰證以扶正為主,此為常法。但章氏認為陽證高熱不退,最易引起心力衰竭。他說:“凡見脈濡軟而神志迷濛者,應即注意保護心臟,參、附在所不忌。此仲景所謂‘急當救里’者是也。”他又說:“余治時病,多有開手即用溫補者,且處方早晚不同、昨今各異者,不一而足,蓋有此證用此葯,葯隨證轉,經方家之家法,如此而已。”章氏治濕溫症,如病人邪熱尚熾,而心力衰竭之端倪已露,病家又疑懼附子之燥熱而不敢用,他在清熱化濕葯中,用六神丸振奮心臟而獲良效。雷氏六神丸原為外、喉科解毒消癰的良藥,因方中有蟾酥、麝香、冰片等,實兼有振奮心力之效。但他又認為六神丸只能興奮心力,而不能興奮周身細胞的生活力,病人如見膚冷、汗出等陰寒證狀,則非參、附不為功。他說:“濕溫症,神昏譫語,唇燥口渴者,每有用參、附之法,前輩醫案中已數見不鮮。同是神昏譫語,而此中有虛實之分,同是唇燥口渴,而此中有寒熱之判,稍有不慎,危可立待。病者脈已沉細,其為當溫當補,人所易知,倘病人脈大而軟,辨症就很易混淆,在有膽識者,尚不難毅然投以參、附,若顧慮其苔膩不當補,懷疑其神昏不當溫,徘徊於穩健之途,而病者殆矣。章氏認為治療濕溫初起,溫熱學說中有辛涼清解、芳香化濁、苦寒燥濕、淡滲利濕諸法,本不難醫,若三候未愈,便難於應付。他說:“仲景長於扶陽,溫熱家長於滋陰,但溫病後期,每多陰陽兩虛之證,便應兼籌並顧,不可偏執。“章氏治濕溫後期陰陽兩虛之證,每採用《馮氏錦囊秘錄》的全真一氣湯(熟地、麥冬、白朮、牛膝、五味子、制附子、人蔘)陰陽氣血並補,有顯著療效。全真一氣湯的特點,在參、附與地黃同用,附子扶陽,人蔘益氣,地黃滋陰,為治療熱病後期十分重要的一著。章氏看到張景岳治傷寒舌黑如炭,脈細無神,用參、附、地黃,並進大量冷水,認為非有真知灼見,不臻此。他治舌光無苔而脈散亂無序者,亦用此法,獲效比比。蓋舌黑如炭與舌光無苔同為陰液消耗過甚,而脈細無神與脈之散亂無序亦同為心力衰竭之徵,所以參、附、地黃就成為必不可少的要葯了。

徠章氏治療濕溫傷寒,很注重營養療法。他認為凡是日久病重的,最易消耗體內的各種營養物質,應該隨時給予補充。傷寒病人之所以造成骨瘦如柴,一時難以恢復的原因,都是由於在治療過程中抱著“餓不死的傷寒“的舊觀念而囑病人忌口過嚴的關係。他曾說:“先師趙吉浦先生(趙為中醫專門學校教師),對於傷寒症之治療,最重病人全身之營養狀態。他好用養陰葯,尤重食餌療法,其原則是:

1.凡診斷為傷寒症之病人,除舌苔垢膩者外,三餐食餌,常以老鴨湯予之。

2.以大麥糊為副食品,用於病人熱將下降,知飢索食之際。

3.薔薇花露為病人口渴之主要飲料,務令多多益善。

4.一遇舌干無津,雖有黃糙苔,養陰葯即有必要。

以上皆師法之不可湮沒者也。清醫張令韶治傷寒一案,予病人粥食數碗,佐以火肉、鯽魚、白鯗等取效,然則主張營養療法者,固不僅趙師一人而已。”章氏經常囑咐傷寒病人多進藕粉、米湯、蔗漿、鮮稻葉露、薔薇花露,後期病人則持續服用少量的老鴨湯、鯽魚湯及麥糊等。他認為此等食品,不獨能維持營養,增強抵抗力,而且多飲花露,還能補充體內因高熱而消耗的水分,又能通利小便,排除毒素,中藥中有各種花露,是非常值得珍視的。

章氏以善用蟲類藥物治療某些頑固的慢性病著稱。他認為仲景用大黃庶蟲丸治干血,抵當湯丸治蓄血,鱉甲煎丸治瘧母等病,說明蟲類藥物在治療上很早就佔有相當重要的地位。葉天士取法仲景,並擷取孫思邈《千金方》、許叔微《本事方》用蟲類葯的經驗,立“初病在經在氣,久病入絡入血”之說,對積聚、瘧母、風寒濕痹、頭痛、胃痛,以及婦女經水不通、小兒單腹脹等多種慢性病,常用蟲蟻搜剔之品,奏通絡追拔之效,頗有卓見,足證葉天士是一個善於繼承仲景遺法的人。章氏早年受了曹穎甫先生的影響,對葉氏學說不敢苟同,後來才明白葉氏治病不僅以輕靈取勝,且能上窮古法,以意化裁,多所創穫,如應用蟲類藥物,即其一端。他認為後人景仰葉氏,如果僅僅效法他輕靈的一面,猶未能盡得葉氏之長。章氏這個論證,對研究香岩(天士)學派者,是有一定的啟發作用的。章氏經常用蜈蚣、全蠍等治頭風痛,用蘄蛇、露蜂房等治風痹走注,用庶蟲、螻蛄、蜣螂、蟋蟀等治積聚腫脹,效果都很好。特別是用蜈蚣、全蠍治頭風,療效非常突出,經治後有不少患者從未複發。根據歷來使用蜈蚣、全蠍的經驗,不僅有鎮痙之效,而鎮痛之力特強,用之得法,有立竿見影之妙。又川烏與當歸同用,鎮痛之力亦殊不弱,若再配合蜈蚣、全蠍,可以相得益彰。章氏用蟲類藥物,多配成丸劑、散劑,以便常服,此即葉氏“新邪宜急散,宿邪宜緩攻”之義。蟲類藥物對胃部略有刺激,胃納不佳的患者,可復入山藥、陳皮等健胃調氣之品,以解除其副作用,但大多數患者,服之並無任何不良的反應。