洪經綸

唐朝的官員

洪經綸(洪經綸),唐天寶十六年即至德二載(公元757年)以明經登進士第,官至諫議大夫,德宗朝建中元年(780年)任河北(魏博、成德、幽州等道)黜陟使,議罷方鎮兵,而改任宣歙觀察使,僑寓於歙,倡建宣歙義學,敦進儒學文禮,為唐宋“東南鄒魯”之源也。是播遷江南的新安洪氏始祖。

洪經綸(生於開元壬申年三月十五日,732年),字汝仁,天寶十六年即至德二載,以明經登進士第(757年)。為諫議大夫、河北黜陟使、宣歙觀察使。丹陽籍淮陽人(治所故址在今江蘇邳州、睢寧間,非今河南淮陽或江蘇淮安)。為唐監察御史洪察孫,侍御史並內供奉、監察御史、起居舍人洪子輿之子。唐高宗時,弘察因避唐孝敬帝諱,隨其父(徽猷閣學士、太子師文靖公)舉族改姓洪氏。【 《元和姓纂》關於丹陽洪的記載如下:“【毗陵】監察御史洪察,常州人,本姓弘氏,避孝敬諱,改姓洪氏。生子興,起居舍人。生經綸,諫議大夫。”子興當為子輿(據新安洪氏《丹陽洪氏宗譜》及《元和姓纂》今人岑仲勉校本)。】

唐德宗建中元年【780年】二月,以黜陟使身份巡察河北諸道,承製罷強藩田悅兵,而左遷宣歙觀察使,後辭官歸隱。據《官源洪氏宗譜》記載,洪經綸公夫人京兆金氏,生子三:長曰旦,依居故址;次曰遷,複居丹陽;季曰全,居官坑。厥後嗣裔浩大,散遷不一。而江南之有洪氏者,多本新安官坑觀察公為始祖,實洪姓入歙之鼻祖也。建中初,德宗皇帝嘗以“國無雙景,天下儒門第一家”相贈。嘉靖四十三年婺邑官坑編輯官源洪氏宗譜,改官源一世祖全公為官源洪氏二世祖,而以經綸公為一世祖。《徽州府志》自嘉靖四十五年始。《婺源縣誌》【如光緒年縣誌】均稱述,公“初寓黃石,複與子全遊婺源官源,卒葬焉。”

唐代宗寶應、廣德年間(762-763年),與河南諸道副元帥李光弼一起,督唐軍進剿自浙東聚眾起事的袁晁、袁瑛農民軍,於寧海西北40里的紫溪洞,終將據險抵抗的農軍殘部剿滅。《浙江通志•名宦》記其事:“洪經綸,丹陽人,諫議大夫,事德宗,靖田承嗣子之亂,受降卒四萬,有功。時袁晁冦鄞,上命經綸叅李光弼,領軍協勦,授以方畧,殲賊殆盡。”

1、唐肅宗寶應元年(762 年)李光弼出鎮徐州(臨淮王),統河南諸道兵反攻叛軍,史料記述其“曾派兵鎮壓浙東袁晁起義”,李氏是否親自率軍尚待考證;

2、寧海縣洪家村《洪氏宗譜》及《寧海縣誌》述及:經綸公以其“亢直忤時,退隱邑之花架山”,當地以經綸公時任諫議大夫而建“大夫廟”。)

唐建中元年(780年)二月初一日,德宗帝下詔遣黜陟使分巡天下。經綸公往魏博、成德、幽州等地,以河北黜陟使、諫議大夫而巡察河北諸道,推行兩稅法、按察藩鎮各州,並承製罷強藩田悅兵。時魏博強蕃田悅,招致賢才,外視恭順,內濟其奸。經綸至,聞悅養士七萬,輒下符罷其四萬。議者以經綸為耿直,不橈權貴——此何其烈也。

約於本年稍遲,以河北黜陟使之責,因議罷方鎮兵,朝廷惟恐招來兵亂,而施行綏靖安撫之策(只維持不足一年時間,即招致兵變),經綸公遂左遷宣歙觀察使。

同年,經浚縣大岯山時,作《大岯山銘》,題刻於摩崖石壁之上,以祈國泰民安。經綸公似已洞悉大唐國步艱難的現實,藉此抒發其靖獻之志,及對國家的砥柱中流之責。《全唐文》收錄的《大岯山銘》如下:“登於大岯,禹所經過。頂凸坤儀,根壓洪河。天生忠良,濟物弘多。山靈河神,俾環海戢戈。——唐建中元年四月廿六日 敕魏博、成德、幽州等道黜陟使、諫議大夫 洪經綸題。”

見於《全唐文》的“大岯山銘”

同年,經綸公撰《聰明山銘》碑文(唐書法家張沔為其書)。作為河北道黜陟使的重要使命,經綸公在河北割據藩鎮落實推行德宗新政“兩稅法”,在洺州樹立碑銘。歷史上著名的兩稅法在河北藩鎮得以實施,即始於經綸公建中元年的力行。此舉一定程度上削弱了藩鎮的經濟實力,也是德宗針對藩鎮新政的體現。

《舊唐書》還記載,德宗朝時,經綸公作為採訪使,曾上奏旌表幽州范陽人、御史大夫高霞寓。高霞寓家,其父祖“皆以孝聞”,“凡五代同爨。德宗朝,採訪使洪經綸奏旌表其門閭,鄉里稱美其事。”高霞寓與劉禹錫詩酒往來,交情深厚,劉曾作詩“贈澧州高大夫司馬霞寓”。(唐玄宗時改唐初的各道按察使為採訪處置使,肅宗時改為觀察處置使。此處《舊唐書》稱“採訪使”,當為黜陟使誤稱。)

《資治通鑒》也如《新唐書》類似之記載,如果說洪經綸置推行“兩稅法”於不顧,率然裁減天悅四萬兵。引起“軍士皆德悅而怨朝廷”,司馬光之說亦屬客觀,近代學者陳寅恪總結洪經綸裁軍失敗的經驗教訓時指出:“可知冒昧遣散軍隊鮮有不致亂者。”但是,司馬氏將洪經綸的失敗完全歸結於“不曉事務”,稍失公允。當時的藩鎮割據的軍事實力已經發展到威脅中央政府的危險地步。稍後發生的“四鎮之亂”,縱觀歷史上,西漢的八王之亂,事實驗證了洪經綸裁減天悅四萬兵的做法是有預見的,說明此舉絕非“杞人憂天”。更從側面反映出,心懷國家,憂國憂民。

這一點我們可以從洪經綸的大坯山銘文上,“登於大坯,禹所經過。頂凸坤儀,壓根洪河。天生忠良,濟物弘多。山靈河神,俾環海戟戈。”作者的內心世界,表達了作者盼求刀槍入庫,四海安定的良好願望,也是對他之所以首先要解除天悅部分軍隊的原因的注釋。

在擔任宣歙觀察期間(任職當在建中元年至貞元三年),時逢國家多難,賦役繁重,經綸公“悉鎮以靖約惇厚”。后掛冠歸隱,擇地而家於休寧縣黎陽鄉之黃石,“辟疆結廬,布袍蕭散,種柑蒔柏,擯謝塵紛”。

新安自上古以來直至隋唐以前,“禮教未樹,性氣剛迫”。經綸公抵任茲土后,面對窮困流離、民不聊生的社會景象,“簡易撫摩,與之更生”;以德化鄉閭,幾成淳風。閑暇時,與名賢士人講論,“詩文酬荅,沖澹純雅”,首建宣歙義學,樂育英才,討論儒術,講義不倦,“稍暇,與士人講論”(嘉靖《徽州府志》寓賢列傳),儒生爭相從學於門下。“沾濡既久,新安士始知中州禮教。”撰《五經大義》十卷集,五卷行於世。長慶二年,猶與博村范觀察使傳正公紀論“止善”之義。當時“去宋朱子尚數百年,而‘止善’之義已深昭於我公矣。”

經綸公以高潔飽學之身,教化先進的儒家文明,敦進儒學文禮,功莫大焉,為唐宋“東南鄒魯”之源;而“止善”一記,“實開晦翁十傳之首功”,功業巨大。正是以經綸公為主要代表的中唐中原士族的入歙,將當地“半原始形態的山越叢林社會”,推進到“封建化時期”(《論徽學》,朱萬曙),迎來新安文化階段的第一個頂峰時期。

附錄一

史籍中關於洪經綸的相關記載:真偽質辨

《舊唐書》記載,德宗朝時,洪經綸作為採訪使,曾上奏旌表幽州范陽人、御史大夫高霞寓。高霞寓家,其父祖“皆以孝聞”,“凡五代同爨。德宗朝,採訪使洪經綸奏旌表其門閭,鄉里稱美其事。”高霞寓與劉禹錫詩酒往,交情深厚,劉曾作詩“贈澧州高大夫司馬霞寓”。【唐玄宗時改唐初的各道按察使為採訪處置使,肅宗時改為觀察處置使。此處《舊唐書》稱“採訪使”,當為黜陟使誤稱。】

在擔任宣歙觀察期間【任職當在建中元年至貞元三年】,時逢國家多難,賦役繁重,洪經綸“悉鎮以靖約惇厚”。後掛冠歸隱,擇地而家於休甯縣黎陽鄉之黃石,“辟疆結廬,布袍蕭散,種柑蒔柏,擯謝塵紛”。新安自上古以直至隋唐以前,“禮教未樹,性氣剛迫”。洪經綸抵任茲土後,面對窮困流離、民不聊生的社會景象,“簡易撫摩,與之更生”;以德化鄉閭,幾成淳風。閒暇時,與名賢士人講論,“詩文酬荅,沖澹純雅”,首建宣歙義學,樂育英才,討論儒術,講義不倦,“稍暇,與士人講論” 【嘉靖《徽州府志》寓賢列傳】,儒生爭相從學於門下。“沾濡既久,新安士始知中州禮教。”撰《五經大義》 十卷集,五卷行於世。長慶二年,猶與博村範觀察使傳正公紀論“止善”之義。當時“去宋朱子尚數百年,而'止善'之義已深昭於我公矣。”

“採訪使”,唐朝之“外官”。玄宗開元年間,全國每道置採訪使處置使。肅宗乾元元年【758年】改為觀察處置使,“掌察所部善惡,舉大綱”。貞觀初年,遣大使十三人巡省天下諸州。神龍二年【706年】,以五品以上二十人為十道巡察使,按舉州縣,再周而代。任職官階一般五品上,亦有少數三品。

《新唐書》志第三十九下,百官四下載:“開元二年【714年】,曰十道按察採訪處置使,至四年【716年】罷,八年【720年】複置十道按察使,秋、冬巡視州縣,十年【722年】又罷。十七年【729年】複置十道、京都、兩畿按察使,二十年【732年】曰採訪處置使,分十五道,天寶末【755-756年】,又兼黜陟使,【肅宗】乾元元年【758年】,改曰觀察處置使。”

某些史書的描述,或由政治,或因民間誤傳等,其影響之大,足以導致後代文史家的不自覺因循、歷代民眾的思維傾向,甚至出現人為的錯記、漏記,致使關於經綸公的真實任職與勛績在正規史述中未能得到正確體現,這是我們不得不面對與分析的客觀實情。

史書中對洪經綸的記載,主要集中在兩點上:一為削藩裁兵,一為被硃泚(朱泚)授職。

然而,《舊唐書》、《新唐書》、《資治通鑒》及《奉天錄》中的相關敘述,存在諸多矛盾及不一致。如在以符罷田悅兵的表述上,《舊唐書》稱“至東都,訪聞魏州田悅食糧兵凡七萬人,經綸素昧時機,先以符停其兵四萬人”。自京師長安至東都洛陽,通過訪問,聽說遠在幾百公裡外的魏博田悅違規養兵,就提前下符,遙向魏博方面傳達裁兵命令。這似乎並不合理:長安方面對魏博維持龐大軍隊不知情?為什麼不在京師就下達符文,而需要專遣黜陟使呢?這番描述也不免給人以道聽途說的感覺。因此《新唐書》對這段文字作了改訂,稱黜陟使洪經綸是在到了河北(道)以後,才立刻下符罷兵的(“會黜陟使洪經綸至河北,聞悅養士七萬,輒下符罷其四萬歸田畝”,見《新唐書》列傳第一百三十五)。《新唐書》編寫者似乎把歷史事件改得更合理了,但據何而改不得而知,《舊唐書》因何而作“至東都訪聞”表述,是否部分采掇當時傳聞或街談小說,似亦無從知曉。

同時《新唐書》刪除了《舊唐書》中《高霞寓傳》的大部分文字,稱:“高霞寓,幽州范陽人。其先 不異居,孝聞裏閭。德宗初,採訪使洪經綸言之,詔表闕於門。霞寓能讀《春秋》及兵法,頗以感慨自尚,狡黠多變。”此外,《舊唐書》與《資治通鑒》出於撰述者對歷史事件的認識、感受,作了“素昧時機”、“不曉時務”一類評述,但這是在建中元年唐德宗遣黜陟使分巡各道這一歷史事件發生以後約160年及近300年後書寫的,除了顯得膚淺,未必反映歷史全貌以外,恐怕亦並非合乎情理、契合於基本史實的史論。(參見本文此前對洪經綸黜陟河北道的評述。)

《新唐書》在洪經綸奏旌表高霞寓的時間節點上,將《舊唐書》中的“德宗朝”改成“德宗初”,一字的改動,應有深意。但是,歐陽修的改動忽略了另一個時間的節點。若是“德宗初”奏旌表高霞寓,即780年時,高霞寓尚不足10歲的孩童,足見《新唐書》的一字改動也是自相矛盾,弄巧成拙,然而《新唐書》的修改,卻為後《資治通鑒》書中的洪經綸被斬一說創造了時間件。所以,《舊唐書》的《高霞寓傳》,可以作為否定《資治通鑒》二百三十一卷中洪經綸於興元元年【784年】被斬之說的鐵證之一。

被硃泚授職一事,《新唐書》沿襲《舊唐書》說法,但與號稱堪比正史的野史“奉天錄”亦不一致。皆稱權威史籍,該據何而參正呢?幾個說法應該皆無所據,只是經過發酵的坊間傳聞而已。因為,洪經綸此時已在宣歙觀察使任上,遠離政治中心,關山阻隔,並無返還京師長安的理由。(見以下辨析。)

至於《資治通鑒》關於洪經綸結局的推測(“丙午,李晟斬文武官受朱泚寵任者崔宣、洪經綸等十餘人”),也是在當年德宗避走奉天約300年以後作出的。以崔宣為例。興元元年(784年)時,崔宣應該至少在110歲左右,卻不料事隔幾百年,《資治通鑒》把當年的崔駙馬拉來湊數,把當初在則天朝時忠義耿直,卻遭受冤屈的崔宣,放到了德宗朝,讓駙馬爺又受了一次不白之冤(事見《大唐新語•持法第七》),真是匪夷所思。由這一草率的錯謬也足可見證史家寫史的文學創作一面。到底是因為文史撰著的“資治”考慮,還是由於史料缺乏而作的揣測,抑或是基於什麼雜史信筆編寫,現代人已經無從確知,但這類編排杜撰是超乎常理的,疑點也是明明白白的。經綸公所以被隨手“借用”至此,顯然亦是因為唐書的既有記載,已經賦予他以莫名所以的“史實”,而滿足了史家的“資政”需要,僅此而已。

這些應當足以說明,史書關於這段歷史的所謂相關記載,在以上論證的關鍵點上,本就缺乏反映史實的底本,很大程度上,實質上倒是文史家針對史事及既存相關史述的創作、發揮佔據了相當比例,未可盡信也。

當然,考慮到文史家們在坐論歷史時,時間上已經相距二百年左右,其中也涉及兵荒馬亂的年代,內中滲雜傳聞及個人情緒化的評論,亦屬“正常”現象。

然而,設法釐正史實,還歷史以其本來面目,總歸也是關心這段歷史真相的人們的當然責任。盡信史,不若無史也。

建中元年,洪經綸參與并力行唐德宗削藩裁兵之策,實有功於朝廷與社稷;興元元年,被朱泚授職一事,屬捕風捉影,並非真相,而《資治通鑒》關於洪經綸結局的推測當然也並不存在。

洪經綸左遷宣歙觀察使,其宦跡惠政,肇居歙州休寧,是事實上的歷史存在。

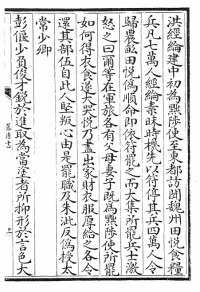

附《舊唐書》(卷一百二十七,列傳第七十七)中關於洪經綸的記載:

洪經綸,建中初為黜陟使。至東都,訪聞魏州田悅食糧兵凡七萬人。經綸素昧時機,先以符停其兵四萬人,令歸農畝。田悅偽順命,即依符罷之;而大集所罷兵士,激怒之曰:「爾等在軍旅,各有父母妻子,既為黜陟使所罷,如何得衣食?」遂大哭。悅乃盡

出家財衣服厚給之,各令還其部伍。自此人堅叛心。由是罷職。及硃泚反,偽授太常少卿。

附《舊唐書》