魏體行書

書法流派

魏徠體,人們會自然地與魏晉南北朝時期以北魏石刻為主的森嚴規整的正書聯繫在一起,提到行書,則會習慣地想到東晉二王或北宋蘇、黃、米、蔡諸家峻逸灑脫之風格,而把二者合為一種書體魏體行書,熠熠閃光於書壇。這一書風,後人稱之為“魏體行書”。

魏體行書,簡而言之,即魏體行書化。毫無疑問,首先要不失用筆或方或圓、結字謹嚴方朴等魏碑之基本面目,同時又要寫得放縱雄肆、精神飛動,使之兼有行書特徵。乍看起來,似乎很是矛盾,不太可能,但我們的先人卻用他們的卓越實踐,給予了完美的解決。

一類是佛教的造像題記;一類是民間的墓誌銘。僅龍門石窟的造像題記就有三千餘品,而著名的是《龍門二十品》。墓誌在南北朝時十分盛行,其中北魏的墓誌銘比前代都多,書法中帶有漢隸筆法,結體方嚴,筆畫沉著,變化多端,美不勝收。

尋本溯源,自然還要先看一下魏晉六朝時代。其時是中國政治上最動蕩、社會上最苦痛的時代,然而卻是精神上極自由、極解放、最富於智慧、最濃於熱情的一個時代,因此也是最富有藝術精神的一個時代。哲學上的何晏、王弼,文藝上的三曹、稽阮,書法上的鐘、衛、二王以及大量的碑刻、石雕等等,在意識形態的各個領域開創了真善美的新時期。“以形寫神”和“氣韻生動”作為美學理論和藝術原則,在這一時期被提出。雄強粗獷、渾厚樸實,象徵著北方及中原民族精神性格的北朝碑刻,為我國書法藝術寶庫增添了璀璨的光彩。被譽為神品、妙品的《石門銘》、《瘞鶴銘》、《張猛龍碑陰》以及《雲峰山刻石》等,不但堪稱這一時期的傑出佳作,且已明顯流露出行書的信息。遺憾的是,此後的千多年中,魏碑幾乎被人遺忘了。唐、宋時期雖也有少數書家注意吸收魏碑之精華給行書以新的血液,如歐陽詢、顏真卿、李邕、陳摶、黃庭堅等,但為數及魏碑成分實在是微乎其微。

直至清代,這個“無論在哲學、文學、藝術以及社會政治思想上,都是波瀾起伏、流派眾多,一環接一環地在發展、變遷或萎縮”的時代,魏碑才以其獨具的面目,重新崛起於書壇。宋、元以降,歷經了數百年“山重水複”之後,在人們面前展現出一個“柳暗花明”的新世界:古樸雄渾、嚴謹自由、神韻天然、意趣深邃,人們從大量的魏碑以及漢石、秦銘、周鼎、商彝中開擴了視野,陶冶了性情。那些一直被視若經典的匯帖本本,已顯然不能滿足於逐漸豐富並升華了的審美情趣。鄧石如、趙之謙、康有為、于右任等一大批書家,力倡碑學,另闢新徑,各自從不同角度,創出了嶄新的一代書風。至此,魏體行書作為一種新的書體,才得以成熟完善,自成體系。

魏體行書

趙之謙,清晚期著名書法家。早年師法顏魯公,旁及何子貞,筆力雄強,結體寬博,二十多歲時便打下了堅實的顏體及行書基礎。之後,他於《龍門二十品》、《張猛龍》、《鄭文公》、《石門銘》、《瘞鶴銘》等造像、碑刻、摩崖無所不習,深得北碑三昧。他寫北碑與何子貞、張廉卿等家不同,子貞雖於北碑受益匪淺,但其行書仍以顏體佔主要成分,廉卿北碑功力雖深,卻未免失於刻板。

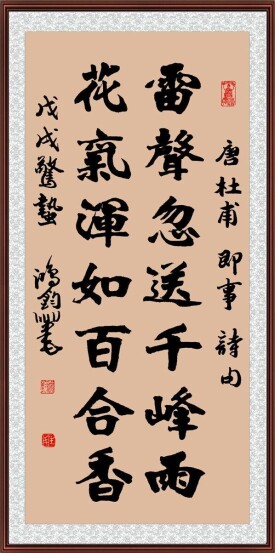

撝叔則熔魏體、行書於一爐,既保留了用筆方中有圓、圓中寓方,結字茂密洞達、雄強跌宕之魏體主要特徵,又賦予其靈動多姿、剛柔相濟之新生命,使人前所未見、耳目一新。《書法》一九八二年第五期所發行書四條屏,可視為其魏體行書之代表(附圖略)。統而觀之,其北魏書風顯而易見,毋庸多言,熟悉《龍門二十品》、《張猛龍》等造像、碑刻者,不難辨出其淵源所在。然細而察之,卻不盡然:起筆以方為主,方中有變(“雲”起筆方,“訣”方中有變);運筆中鋒為主,正中有側(“坡”中鋒,“東”正中有側);轉折時方時圓,時折時轉(“湖”方折,“坡”圓轉);落筆或頓或提,或放或收(“文”捺頓,“之”捺提,“乎”鉤放,“尋”鉤收)。此等並未受魏碑用筆謹嚴的束縛。大小章法之處理更是解放了思想:結字或方或圓(“有”方,“也”圓);或長或扁(前“葉”長,后“葉”扁);或大或小(“授”大,“東”小);或疏或密(“萌”疏,“耳”密);或正或倚(前“葉”倚,后“葉”正);墨色或濃或淡(“昔”濃,“寸”淡);或干或濕(“節”干,“州”濕);全幅雖系行書,尚偶雜以草字(“坡”、“蛇”等是)``````總之,筆墨技巧、結字布局皆遠遠超出了一般魏碑之規矩,且把書法中種種矛盾給予了充分的表現及完美的統一,使整體效果更臻佳妙。其後,西泠印社出版的《吳讓之印存》,前有悲庵題記(均初本),開始近於魏楷,愈後行草成分愈多,卻又始終不失魏碑之基調,可謂灑落自在,妙趣天成。

魏體行書

康有為憑其淵博之學識、深廣之閱歷,回國后又“北游盡覽秦、漢、六朝碑版”,尋理源流,預見發展,革故鼎新,另闢蹊徑。北碑南帖兼而取之,籀篆漢分熔而鑄之,創立出以魏碑用筆、體勢為主要成分,兼有篆、隸筆法及行書結字特徵之新體——康體。觀其書,最顯明的感覺是個性強烈,氣勢奪人,“不求點划,全以神運”,堪謂筆筆發於胸而達於神,大有“風雨集而江河流”之概!《書法》一九八零年第五期所發拙文《淺析康有為的書法藝術》已作具體剖析,本文不再贅述。

有人評南海書:“氣勢雖好,然點划不太講究,未免失於草率。”我以為不然:丁文雋先生之“不求點划”乃與“全以神運”相對而言,絕非草率之意。“講究”者,法度規矩也。南海用筆非魏即晉,非漢即秦,淵源分明,守法循規,只是因合諸體於一腕,不經仔細咀嚼,很難溯出其源,自然招至一些看慣了那些亦步亦趨、依樣葫蘆、不敢越二王雷池一步者們的非議。若按這些“評論家”們的意願,循規蹈矩寫下去,書法藝術將永遠只會是我們所熟悉的過去。至於有人借南海先生“吾眼有神,吾腕有鬼”之說,評其自認腕弱,未免有些牽強附會。“吾腕有鬼”顯然為書家對自己臂腕駕馭筆墨的自信,好似腕肘常得神鬼之力,腕下時出“意外”之效果。

魏體行書

右任初學趙孟頫,很快即轉習漢、魏,尤其對北魏刻石,諸如摩崖、碑碣、墓誌、造像等,廣收博取,刻苦臨習。他在藥王山訪碑時有詩云:“曳杖尋碑去,城南日往還。水沉千福寺,雲掩五台山。洗滌摩崖上,徘徊造像間。愁來且乘興,得失兩開顏。”在記述自己習字情景時有詩道:“朝臨石門銘,暮寫二十品。辛苦集為聯,夜夜淚濕枕。”這些足可看出他對北碑感情至深和臨習時所下的苦功。從他寫的《茹欲可墓誌》中可明顯尋出《張猛龍碑》、《元懷墓誌》、《龍門造像諸品》等用筆、結字之軌跡。然僅此還不能概括其全貌,見過他書丹的紹興軒亭口《秋瑾烈士墓碑》的同好們,便不難發現其更明顯的主要淵源乃《石門銘》,並同時融進了以《石門頌》為主的漢隸用筆、結字特色,堪稱漢、魏結合之佳品。在由楷書向行書過度的過程中,于右任更是廣開視野,上下求索,博採、容納、綜合,而後分化、更新出兼具秦、漢、魏、晉各種用筆特色、以魏碑體勢為主要成分而又具有強烈個性的行書。

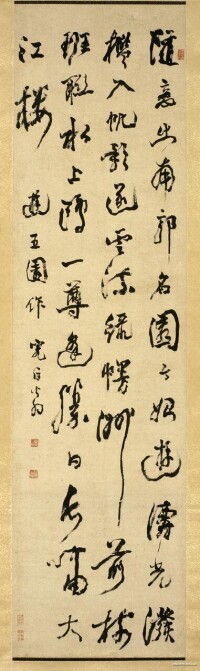

試以《右任墨緣》中為健民先生所作行書中堂為例分析(附圖略):雖從整體基調仍可看出濃重之北魏風骨,但就具體每一個字,已很難說出其源於何碑,若勉強“對號入座”,似乎有些機械和無大必要,甚至徒勞和適得其反。前邊已經說過,于右任是熔鑄諸家,自成一體。“熔鑄諸家”自然不等於“拼湊諸家”,“自成一體”更不等於“混雜一體”。而應登高遠望,揣摩其意趣,領略其神韻。可以看出,其用筆除揉合了篆、隸、草、楷(魏)各法之外,還靈活地運用了頓、挫、折、轉、輕、重、虛、實、燥、潤等各種筆法、墨法,加至在結字時,極盡其欹正、張馳、縱斂之能事,自然使人感到或雄渾宕逸,或奇險巧妙,或樸拙端莊,或高古逸致,可謂各盡其態,美不勝收。整幅效果更是出神入化,渾然天成。其有大量的行書作品流傳於世,且愈晚愈妙。

縱觀三人魏體行書,歸而納之:其一,不拘泥於一種筆法,熔篆、隸、草、楷、行諸法於一爐,“信筆為之”,而“碑”、“帖”意味皆出;其二,結字雖同基於魏碑,且都能得其神髓,但皆不囿於森嚴之魏法,三人體勢各異,自有己法:撝叔、右任屬“斜划緊結”型,南海屬“平划寬結”型;右任重心偏下,南海重心偏上,撝叔則重心居中。從而創出各自風格不同之魏體行書,在我國近代書壇上各樹一幟。

書法藝術所以有強大的魅力和生命力,不僅在於其久遠而輝煌的歷史,更在於書法長河中不斷匯入的新流,不斷激起的新的浪花。魄力雄強、氣象渾穆之魏碑,一經與峻逸秀勁、絢爛多姿之行書相結合,便如一股澎湃的巨流,湧入書法藝術的長河之中,激起了一個接一個的波瀾,打破了“帖學”的一統天下,為一度趨於凋零的書壇,帶來了勃勃生機。代代沿襲、一脈相承、千餘年來無容置疑的“正統行書”顯得有些纖弱、單薄、蒼白了。一些鄙視北碑的守舊派人物,不得不靜下心來,重新認識一下“碑派”。一批有識之士,從中得到了啟迪,獲取了營養,在承襲前賢的基礎上,以既有強烈個性,又具濃郁時代氣息的書風烜赫於當代書壇。可以想見,隨著時間的推移,魏體行書和在同一時期被繼承並發展了的篆書、隸書以及篆刻藝術一樣,必將愈來愈顯示出巨大而深遠的影響和強勁而璀璨的生命力。