雙鯉村

雙鯉村

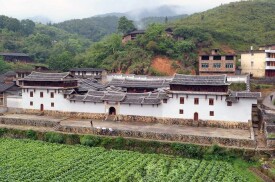

雙鯉村始於宋朝,至今已有800多年歷史,位於尤溪縣新陽鎮東部,東北與西城鎮接壤,南面與省級自然保護區“九阜山”吡鄰,距縣城22公里,距新陽鎮25公里;土地面積21795畝,其中耕地面積1429畝,林地面積19362畝,屬丘陵地帶。雙鯉村是一個山青水秀、風景宜人的村莊,玉帶溪從村中穿過,急流之中,見龍橋下方有兩塊巨石,竟頗有鯉魚之形:一如擺尾迎流而上,有魚躍龍門之勢,一如張嘴平躺,訴說著不為人知的故事。雙鯉村,也得名於此。

雙鯉村海拔500多米,水流西城方向,方言與城關相近,故在解放前劃歸“六都”(明洪武年間建制,含后隔、七尺、溪坪、濯水、白泉、漆樹、大坋、雙橋、公館峽等)範圍。由后坑仔、公館峽、華坑、南山、溪坪、后坑、深坑、後山坪等自然村落組成,十幾個姓氏人家在這裡世代居住繁衍。2013年有13個村民小組,412戶1716人。

2012年12月20日入選為住房城鄉建設部、文化部、財政部的全國第一批646個中國傳統村落名錄。

即盧興邦故居---敦仁堂或盧氏公館,為民國時期福建軍閥盧興邦舊居。盧興邦曾在公館峽建了四座私宅,分別取名為同仁堂、敦仁堂、安仁堂、崇仁堂,配套有兵營及炮樓等,規模之大,可以稱得上是閩山之中的王宮。現僅存敦仁堂和同仁堂,其餘建築“文革”期間拆毀,分別建上電影院、供銷社和村部。

公館峽民居

2009年列為第七批福建省文物保護單位。

盧氏祖屋

見龍橋及文昌閣

兩頭建有橋頭堡,東向橋頭堡曰“文昌閣”造型複雜,木雕精緻,與橋渾然一體。

1992年被列為縣級第三批文物保護單位。

見龍橋有四塊石碑,一塊為“公館峽舊地”,一塊為“見龍橋”,一塊為通行路線碑,最特別的一塊為“公館峽十二景”,並配有詩句,分別是:

牛麓曉煙:淡鎖輕籠卻有情,能教山色半陰晴。林梢一角纜微露,又見晨炊縷縷生。

鯉潭夜月:一望真成白玉渠,隨波蕩漾有雙魚。嫦娥底事來相照,遮莫憑傳尺素書。

玉溪釣雪:浪花怒吼雪花飛,且把孤舟泊釣礬。塵世生涯何處托?一囊詩卷共蓑衣。

金井湧泉(見龍橋左岸):旱來無涸潦無傾,一水常教井底盈。輸與園公長灌溉,竟朝不斷轆轆聲。

雲閣書聲(雙鯉學校):黌舍不為茂草場,先賢澤被海濱長。巷南巷北聲盈耳,種子讀書尚未亡。

雪桉蛟騰(南山):橫如青玉桉平鋪,山色臨軒似畫圖。更有孥雲蟠石勢,恍從幽壑到天衢。

虹橋龍見(見龍橋):隱隱飛橋夕照邊,幾重欄循幾迴旋。何來神物盤雲際,添與長虹作蜿蜒。

峽里流丹(同仁堂、盧公館):綠水青山郭外斜,門臨紅樹是儂家。恍從畫錦堂前過,曳綺晴空正落霞。

月中搗葯(見龍橋右側,客棧、商店和藥店,現已不存)。何必丹經九轉成,蟾宮仙窟自堪營。元霜清夜殷勤搗,玉杵聲中月正明。

龍峰仙亭(后坑五龍亭,已在文革中被毀):恍似蓬萊島嶼連,翼然天半一亭懸。丹砂葯龜神仙事,不學神仙且祀仙。

雙鯉水庫樞紐工程在東兜,1971年11月開工,1975年12月壩區建成,用於發電和灌溉。集 雨面積34平方公里,總庫容1047萬立方米。

鋼筋混凝土輸水隧洞在庫區左側,由長1400米隧洞和深達20米豎井構成,井部豎二道鋼插板,鋼拉杆連結手(電)動啟閉機控制運行。開乾渠29.7公里,支渠72.5公里。沿線有隧洞4道共長533米,渡槽5座共長53米,倒虹吸管3條共長745米,渠道電站2處(即西城鎮的和平水電站、大坪水電站)。

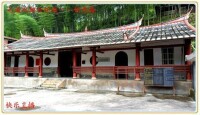

始建於元代末,明萬曆年間重修。民國六年(1917)庵旁飯堂及前樓遭焚,民國十一年(1922)重建並修飾該廟正廳,祭祀盧公祖師,佛像裝飾一新。建築古樸典雅,甚為壯觀。

銅盤庵

以農耕、林業為主,主要特色產業有茶葉、茶油、烤煙、竹製品加工等,全村工農業產值1400萬元,其中工業產值540萬元,農業產值860萬元。全村勞動力共927人,轉移勞動力520人,村辦企業273人、外出務工247人。

當地獨特美食是雙鯉板鴨,以獨特的配料腌制,經純天然的烤灶、木柴熏烤十個小時製成。

全村林地覆蓋面積達89%以上,主要有杉、松、竹及珍貴樹種等。

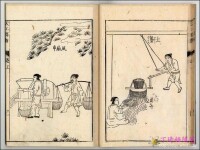

見龍橋下方原來有一個水車榨油坊,由於道路改造,現已不存在,只能見到部分復原的模型,在上個世紀安兜峽也有一個類似的水車榨油坊。

榨油時先將山茶籽碾盤上碾碎。碾盤的動力由水車帶動,水車的直徑一般在2米以上,碾盤的 直徑一般有4米多,所有的構件都由木材製成,做工精巧,既實用又頗具審美價值,轉動時,咿呀作響。果仁碾成粉末之後必須用木甑蒸熟,然後用稻草墊底將它填入圓形的鐵箍之中,做成胚餅,胚餅裝入由一 根整木鑿成的榨槽里,在油槽右側裝上木楔就可以開榨了。

榨油坊的“主機”是一根粗碩的“油槽木”,它必須是一根百年以上的巨木,長度達5米以上,切面直徑約1米,樹中心鑿出一個長2米、寬0.4米的“油槽”,油胚餅填裝在“油槽”里。開榨時,搖動懸吊在空中的撞錘,撞到油槽中的“進樁”上,被擠榨的油胚餅便流出一縷縷金黃色的山茶油籽油 。

農業用具

雙鯉小學創辦於1929年,為時任國民軍師長的盧興邦在六都(現雙鯉、中心、大坋、大建等村)集資創辦的一所民間學堂,名為“雙里學校”。原址位於見龍橋西側,學校佔地2、3畝,是一座四合院的建築,中間是一個天井,兩邊有6間教室。除了教室外,還有一幢宿舍和膳房。

1949年,學校由人民政府接管,改校名為“新民小學”。由於小學生人數越來越多,1972年雙鯉小學在原址旁邊新建了兩層土木結構的教學樓,1975年又新建了宿舍樓。

雙鯉小學

歷經近八十年的歷史,雙鯉小學已發展為一所全新的寄宿制學校。現校園佔地面積約4500平方米,校舍建築面積2686平方米。擁有八間標準化的教室,多功能室、電腦室、實驗室、廣播室、圖書室、展覽室、體育室等一應俱全。2013年有學生150人,其中寄宿生67人;開設6個教學班;教師數16人,其中本科學歷2人,大專學歷5人,學歷達標率100%,學齡兒童入學率100%,畢業率100%。

校訓為“勤奮、樂群、求實、進取”。

相傳在宋朝天聖年間,尤溪縣常平鄉進溪里六都公館峽的牛頭山下一個高低落差4—5米的河澗有兩塊酷似鯉魚形的巨石,盤根交錯、古樹掩映常有紅色鯉魚跳躍上澗。這條小河的下游叫前溪坪上游叫后溪坪,在小河上游后溪坪九丘厝住著一戶擁有千畝良田的大財主,可惜后溪坪常年被迷霧籠罩著,導致大財主收來的田租稻穀無法曬乾,為此大財主很是無奈。

相傳有一年,恰逢一位得道真人盧公祖師路過此地,大財主就央請盧公祖師到家做客,把自己的煩惱告知盧公祖師。盧公祖師在河澗邊上觀摩數日之後,把大財主叫到身邊說“此處藏有鯉魚精,是這鯉魚精作怪才使得此地一帶常年迷霧籠罩”。大財主一驚,嚇得渾身發抖,“真人能救后溪坪百姓否?”盧公祖師聽聞此大財主為人正派,對待鄉民百姓頗為仁義,又想此事乃功德一件,遂無二話,決定幫之一把。盧公祖師讓大財主找來寒鐵鑄造而成的鐵鎚鑿子,在河澗中形似兩隻大鯉魚的第一塊大石上,打下一四方大坑,並做下法事,口中振振有詞曰“鯉魚躍龍門去吧”。此後公館峽后溪坪周圍一帶風調雨順,梓里平安。大財主為感謝盧公祖師,在公館峽銅盤猛虎跳牆塑金身、造廟宇,並大力修建交通要道為百姓造福。

民國時期的地方軍閥盧興邦篤信風水,認為河澗中雙鯉躍龍門是發達之地,就在邊上重新修建了“文昌閣”、“見龍橋”、公館峽私宅四座等房屋,逢人便說我是雙鯉人,亦自稱“里人”。後來六都公館峽就被周邊百姓稱為雙鯉,久而久之就有了雙鯉村之說。解放后,正式命名雙鯉村。