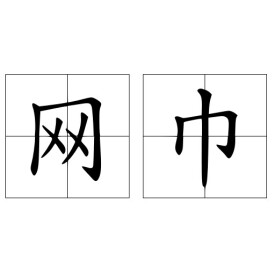

網巾

明代服飾

網巾是明代成年男子用來束髮的網子,也是明初建立的冠服制度中最具朝代象徵的巾服之一。由於“人無貴賤皆裹之”,網巾也是明代最沒有社會等級區分功能的服飾,從明代禮制,服飾消費或日常社交等方面,處處可見網巾的蹤跡。因此網巾雖小,其承載的明代社會文化意涵卻極為豐厚。網巾一般多用黑絲、馬尾、棕絲等材料編織而成,萬曆年間轉變為人發、馬鬃編結。

網巾

用時將網口擴大,罩於頭 上,使頭髮全部歸於網內,再拉緊絲繩,分別收緊網口,起到束髮 作用。在網巾的頂端有一小孔,此孔是供髮髻穿過使用的,製法如同網中的下口,髮飾穿過後,即可將網口絲繩收緊。

網巾

網巾

網巾

網巾

明人將此 巾與現行統治結合起來,引申出"盡收鬃(中)(華)"的意蘊,賦 予" 一統天下"、" 一統山河"、" 一統天和"的文化寓意。這種不分貴賤,皇帝庶卒皆可佩戴的網巾,一般不單獨使用,多用作各種冠帽巾里內束髮之用。但這多指官宦士紳,而廣大勞動者卻不拘此禮,他們為勞作方便,也有直接戴於頭上的。

自洪武年間詔用網巾始,此巾沿用多年,后至明末熹宗 天啟年間,網巾形制才有所變化,省去r上口絲繩,只束下口,時 名為"懶收網"。

《天工開物》一書的插圖中,便有以網巾直接束髮的勞作者人物形象。

《七修類稿》:太祖一日微行,至神樂觀,有道士於燈下結網巾。問曰:“此何物也?”對曰:“網巾。用以裹 頭,則萬發俱齊。”明日,有旨召道士,命為道官。取巾十三頂,頌於天下,使人無貴賤皆裹之也。

《三才圖會》:國朝初定天下,改易胡風,乃以絲結網以束其發,名曰網巾,識者有“法束中原,四方平定”之語。

《天香閣隨筆》:網中之初興也,以髮結就,上有總繩拴緊,各曰“一統山河”或“一統天和。”

《蚓庵瑣語》:其式略似漁網,網口以帛緣邊,名邊子。邊子兩幅稍後綴二小圈。用金玉或銅錫為之;邊子兩頭各系小繩,交貫於二圈之內,頂束於首,邊於眉齊。網顛統加一繩,名目網帶,收約頂發,取一綱立而萬法齊之義。前高后低,形似虎坐,故總名虎坐網巾……至萬曆末,民間始以落髮、馬鬃代絲。舊制府縣繫囚,有司不時點閘。天啟中,囚苦倉卒間除網不及,削去網帶,止束下網,名懶收網,便除頂也。民或效之,然縉紳端士不屑也。予冠時,猶目懶收網為囚巾,仍用網帶。十餘年來,天下皆戴懶收網,網帶之制遂絕。

明代以前,網巾並不流行。到了明代初年,經朱元璋以朝廷命令全國成年男子都戴網巾,才蔚為一種特殊的服飾。這全是因為這位皇帝的“語言拜物”,在男子頭上發展輝煌了三百多年。

大明衣冠

到了天啟時期,一些囚犯最討厭的便是遇事來不及除下頭上的網巾,往往把上口的網帶拉掉,只繫緊下口。這種做法叫做“懶收網”。後來,不少百姓也都學著樣。朱元璋初意是將網巾用於“萬發俱齊”,到了明末,網巾演進為上口敞而下口束的“懶收網”。

日本繪《萬國人物圖說》中的明人形象

明神宗的網巾(復原品)

明代墓葬出土的網巾

註:明代的網巾與韓劇中能見到的朝鮮網巾不同

朝鮮網巾

網巾

概述

《天工開物》插圖中的網巾

明清鼎革,清廷厲行剃髮與易服,堅持戴網巾兼具反抗“剃髮”與“改服”的雙重意涵,因此,入清以後,網巾的明代認同象徵顯得特別鮮明。一方面,網巾在清初剷除南明“餘孽”的具體案件中,與令牌,刀槍等同視為謀逆之“證物”;另一方面,明清之際士人的抗清,往往以裹著網巾宣示“復明”的意志。明清鼎革的忠烈傳記,堅持戴網巾與抗清殉節常是故事中的重要元素,透過清初李世熊(1600~1684)所撰《畫網巾先生傳》的傳抄與流布,網巾從日常束髮之物轉化成明代認同符號的意義乃更為彰顯。

前言

明制服飾—網巾

定鼎與禮制:網巾的定製及其文化象徵

定製

明代男子發冠

文化象徵

網巾

不過,明代小說筆下的鄉紳耆老也頗多在交接場合只戴網巾者,如《儒林外史》中有個鳳四老爹“脫下外面一件長衣來,叫萬中書脫下公服換了……又除了頭上的帽子,叫萬中書戴了,自己只包著網巾,穿著短衣。”《醒世姻緣傳傳》中有一個剛剛中舉的秀才蔡逢春,請眾鄉宦舉人吃酒,他在席間“禿了頭,止帶了一頂網巾,穿了一件小褂。”可見出外只戴網巾便是失禮似乎不是普遍的規矩。值得注意的是,這個小小的網巾在明代禮制上的作用。《禮記·曲禮》稱:“男子二十,冠而字。”冠本是周代貴族男子成年的標誌,漢代以後,加冠以示成年,仍是冠禮的基本形式。明人的冠禮,必先加網巾以示成人,終有明一代行之不輟。因此,網巾在明代冠禮儀式中具有特殊意義,此亦前代之所無。據《明會典》載,明代冠禮包括皇帝冠禮,皇太子冠禮,皇太孫冠禮,親王冠禮,品官冠禮,士庶冠禮。行冠禮的年歲,“太子,皇孫,年十二或十五始冠;天子自為主。”士庶冠禮則“年十五至二十皆可冠”。

《明史·輿服志》在“皇帝常服”項下提到“天子亦常服網巾”,又引《明會典》載皇太孫冠禮有云:“掌冠跪加網巾。”但皇帝,皇太子冠服俱缺而不載。其實《明會典》“缺而不載”的並非皇帝與皇太子之冠禮儀節,而是只提到冠禮中“司巾者以巾進”,未載所進之巾為網巾。《明實錄》則有兩則有關皇室冠禮的記事,一為洪武十七年(1384)九月,禮部尚書任昂奏更定親王冠禮,掌冠,贊冠,供奉官各有職司,儀節隆重肅穆:前期三日,各執事官習儀禮部。至日,傳制遣官,持節行禮……掌冠者執網巾,升,賓降一等,受之。進王席前,稍北面。祝曰:“惟茲吉日,冠以成人,克敦孝友,福祿來臻。”供奉官束髮,掌冠者跪進網巾,樂作;贊冠者跪正之,興,立掌冠后,內侍跪進服訖,樂止。掌冠啟,王復坐,執翼善冠,升,賓降二等,受之,右手執冠前,左手執冠后,前進如前儀。另一為永樂九年(1411)十一月命定國公徐景昌,戶部尚書夏原吉,禮部尚書呂震寧等為皇太孫行冠禮的記載,提到冠禮 時皇太孫“冕服如皇太子,玉圭如親王”,略謂:丁卯。上御奉天殿,命太子,嫡長子為皇太孫冠於華蓋殿。先是,禮部進所定冠禮儀注,前期錦衣衛設幕次於華蓋殿東序,鴻臚寺設掌,贊,宣,敕戒等官,位於殿內道之東北,面西……禮部等官啟請詣冠席……升自西階,執緇纚及網巾者升,掌冠降一等,受之,進冠席前,北面立,初祝畢。供奉官束髮,掌冠跪加網巾……至是,命定國公徐景昌持節掌冠禮,戶部尚書夏原吉贊之,禮部尚書呂震寧敕戒……是日命漢王高煦世子瞻壑,第二子瞻折冠於王邸。戴上網巾與進入成年的意義連結,在這一繁複隆重的皇室禮儀中顯露無遺。

明清之際,遺民往往透過以明代衣冠行於冠婚喪祭等禮,以寄其故國之思。順治初年剃髮令下,楊案山趕忙為其子行冠禮,可為此中代表。據錢澄之《楊翁案山墓誌銘》載:剃髮令下,子森甫髫,亟為制巾服,集賓客,行冠禮,曰:“此本朝二百七十九年之法服,吾累世祖宗之所遵守,不可不令孺子見。今而後,聽之矣!”文中的“巾”,自然包括明代冠禮必備的網巾。明亡以後,戴網巾象徵成年的禮制與文化意象,仍然在遺民的世界中綿延不絕。

生產與消費:明代士庶生活中的網巾

網巾其物雖小,卻是明代成年男子不分貴賤都會用到的物件,《上虞縣誌》記明代節婦史氏,年二十三夫亡,“誓不再適,將夫詩,扇,網巾時配於身”,在明人生活中,網巾的個人性與日常性不言可喻。但若要從此物的生產,流通與消費來觀察網巾與明人現實生活之關係,則不免有史載不足難以深究之憾。本文試從明代小說與方誌中搜檢史料,略窺網巾的製作與消費,以見明人日常生活之一斑。製造網巾的材料必須強韌耐用,但取材不一,通常用黑色細繩,馬尾,鬃絲或頭髮編織而成。雖然由於史料缺乏,無法斷定用頭髮編織的網巾是否較其他種類普遍,但頭髮最為堅韌,而且取之於人,相對易得,明人的網巾,部分與全部用頭髮編製的都有。

受中華明代服飾影響的朝鮮

鼎革與認同:明清之際忠烈書寫中的網巾

滿洲在關外建國時期,即已深知漢族服飾明尊卑,辨等威的作用,故於天命建元(1616)之初,即訂定滿洲自己的冠服制度。天命四年(1619)以後,更規定被征服者無論漢人,朝鮮人,皆須剃髮,改易滿族服飾,並以剃髮與否作為歸順大清的標誌,如天命六年(1621)三月“遼陽既下,河東……大小七十餘城,官民俱剃髮降。”當時剃髮已為降金漢人歸順之表示。天聰五年(1631)大凌河之役告捷后,皇太極下令歸降將士等剃髮,不肯剃髮的明官僚即遭囚禁。崇德元年(1636)十二月,皇太極親征朝鮮,亦告諭朝鮮人民曰:“爾等既降,勿逃避山谷,宜速剃髮。”崇德三年(1638)更下令:“若有效他國衣帽及令婦人束髮裹足者,是身在本朝,而心在他國也。自今以後,犯者俱加重罪。”這段文字中以“他國”與“本朝”對稱,而所謂“他國”,然是指明朝,衣冠髮式顯然已是區分“兩國”的具體標誌。清人入關后,厲行剃髮,易服,圈地,投充,逃人等“五大政令”,有關冠服制度者即居其二。清廷於順治元年(1644)五月初三日正式下令剃髮和易衣冠,但實行了一,兩個月即告停止。順治二年五月,清廷又恢復剃髮易服政策,並連續頒行相關禁令,嚴厲執行。是年六月二十八日下令傳檄江南各省,近處限一個月,遠處限三個月,“各取剃髮投順”,不服者即行加兵鎮壓。由於清廷的雷厲風行,令下之後,激起江南地區士民的抗清活動與清軍的武裝鎮壓。清初施行剃髮與易衣冠的目的,最初是為了在征服戰爭中區別擁護者與反對者,多爾袞於順治元年五月的剃髮令中說:“因歸順之民,無所分別,故令其剃髮,以別順逆。”此時清廷以剃髮與否來“別順逆”,對漢人來說,剃髮等於投降,拒不剃髮等於反清,因此剃髮在鼎革之際具有鮮明的政治表態意涵。另一方面,剃髮也是新朝氣象與文化認同的具體呈現,清世祖說:“一代冠服,自有一代之制。”清廷強制推行其關外時期即已建立的滿洲冠服,也有凸顯其新朝禮制,宣示文化霸權的作用。

滿清章服與明朝衣冠的顯著差異,一個是纓帽箭衣,一個是方巾大袖;一個是窄瘦,一個是寬博。鼎革之際,清廷強力執行剃髮與易服令,不過頂發一剃不易復留,衣冠舊者卻不易即毀,人民服裝時有反覆,而政令也時有張弛。因此,清初執行改易衣冠的難度比起剃髮遭到的抵抗並不稍減。網巾是明代男子束在發上的頭巾,戴網巾兼具抗拒“剃髮”與“改服”的雙重意涵,因此,入清以後,網巾的明代認同象徵顯得特別鮮明。

據葉夢珠《閱世編》載,順治初年,仕清的漢人官僚“剃髮之後,加冠者必仍帶網巾於內。”順治三年(1646),招撫內院大學士洪承疇奉令刊示嚴禁,此後“各屬凜凜奉法,始加錢頂辮髮,上去網巾,下不服裙邊。衣不裝領,暖帽用皮,涼帽用簟,俱上覆紅緯,或涼帽覆紅纓。一如滿洲之制。”網巾原是用以約發之物,漢人官僚剃髮之後,卻仍戴網巾於冠內,網巾在方便與實用性之外,更有政治象徵與文化標誌的意涵,此自非清廷所能漠視。查禁的辦法包括嚴令販售巾帽的店鋪改業,發現戴巾者甚至當場撲責毀巾,據葉紹袁(1589--1648)《啟禎記聞錄》記蘇州地區的改服稱:(順治三年五月)廿六日……是日,土公懸示皋橋,欲土(士)民俱遵滿裝,一切巾帽俱不許戴,巾鋪歇閉改業,違者重責枷示。同書又載:(順治三年)十一月初,復嚴衣帽之禁。大袖每加撲責,巾即扯毀。由是舉監生儒皆小帽,士庶漫無分別。順治年間,清廷一方面嚴厲執行剃髮與改服,一方面不斷致力於消除反側,因此,網巾在清初剷除南明“餘孽”的具體案件中,甚至等同於令牌,刀槍等作為“謀逆證物”。順治年間刑部題本中載有一件揚州府儀真營捕獲彭應龍,劉光吾,胡德山等人“交結亡命,授受偽札,謀為不軌”的案件,略謂:……至(順治十一年,1654)五月內,儀真營捕盜金美,沈富拏獲彭應龍,光吾,並搜獲偽牌,札票,網巾,偽錢,刀斧,槍弓等項,押解揚州江防蕭同知奇兵營吳游擊,轉解操撫李部院,牌發揚州兵備道,分巡江寧道公審。是年十一月二日,十四日,胡德山,彭應龍分別病死於獄中,該案繼續審理,翌年(順治十二年,1655)正月刑部覆會,仍一再強調官府搜獲之“證物”稱:……已故彭應龍,初受叛逆楊鵾之偽札,繼受海寇張名振之令牌,追隨賊船,陰謀納叛,與劉光吾所受偽札,並家藏網巾,器械,俱經搜獲,歷審情真,駢斬何辭。續獲病故胡德山,素稱匪類,向因在逃,致費駁緝,今已拏獲,審雖未受牌札,然曾有運糧回日再去受官之語,又經搜獲網巾,謂非逆謀久伏乎 竿首亦無容喙也……仍行儀真縣查劉光吾,並已故彭應龍,胡德山各名下妻妾子女財產併入官,父母祖孫兄弟不限籍之同異,皆流二千里安置。其搜獲彭應龍,劉光吾月斧一把,腰刀一把,長槍一根,弓一張,彈弓一張,並胡德山家內搜獲鐵尺一根,俱貯儀真縣庫,見獲彭應龍等偽牌,偽札,網巾等項,並胡德山家內搜獲網巾三頂,告示,契帖等件,俱解部附卷備照。在這件刑部的題本中,清廷搜獲彭應龍,劉光吾,胡德山等人謀逆的“證物”,大約可分為三類:第一類是武器,如:腰刀,長槍,斧,弓等;第二類是文書,如:“偽”令牌,“偽”札付,告示等;第三類是具有明代符碼的物品,如:被視為“偽錢”的永曆錢,象徵前明服飾的網巾等。小小的束髮網子,從搜檢謀逆者住處到移送審理定罪的過程中,不斷被強調為“逆謀久伏”的證據,其間政治意涵之深重,實有遠甚於此微小物件之體相者。

不過,對清初明遺民來說,網巾的存廢自非一紙新朝禁令所能左右。永曆元年(1647),廣州生員文冠伯與同邑鄭淑真率眾抗清,“淑真裹網巾,纏白布,先逾入城,被執死之。”在這個為“反清”而死的場景中,以裹著網巾宣示“復明”的意志,不言可喻。尤其值得注意的是,明清之際的忠烈傳記,堅持戴網巾與抗清殉節常是故事中的重要元素;換言之,網巾在明季忠烈的書寫當中,具有相當重大的象徵意義,透過明季網巾故事的流傳,不僅可以一窺明遺民不同形式的抵抗行為,也可由此反觀網巾這一小小物件在明清社會意識中的作用。在明清流傳的明季忠烈傳中,永嘉諸生葉尚高的故事即頗具戲劇性。據清人李天根《爝火錄》載,尚高“義不剃髮,日荷一竿,竿系一筆,一帶,一鏡,一網巾,示‘畢竟帶網巾’意;高冠大袖,搖曳市上。大清知府吳某執之,尚高吟詩曰:‘北風袖大惹寒涼,惱亂溫州刺史腸;何以蜉蝣易生死,得全楚楚好衣裳。’吳以為癲生也,釋之。”尚高透過這個常人看來有些瘋癲的舉止,宣示“畢竟戴網巾”的決心,最後以堅不剃髮,被執而死。永曆四年(1650)與瞿式耜一起殉國的張同敞,系張居正之孫,藏一白網巾於懷,臨刑前服之,曰:“為先帝服也,將服此以見先帝。”不過,在明遺民的網巾故事中,流傳最廣,最富傳奇性的莫過於《畫網巾先生傳》。

畫網巾先生傳記述弘光元年(1645)清廷底定東南后,嚴令剃髮更衣冠,福建地區士民以違令死者不可勝數,“畫網巾先生”與他的兩個僕人被捕,清將脫去其網巾,逼其就範;先生令二仆畫網巾於額上,二仆亦交相畫,以示堅不服滿制衣冠,主僕三人於永曆四年(1650)不屈而死。也許因為傳記中網巾的朝代象徵與傳奇色彩,這篇傳記自清初以後傳抄不絕,流布極廣。戴名世的《戴名世集》,凌雪的《南天痕》,吳偉業的《鹿樵紀聞》,李瑤的《繹史摭遺》,倪在田的《續明紀事本末》,張岱的《石匱書後集》和徐鼒的《小腆紀傳》等書,都收有這位畫網巾先生的傳略;

民國二十五年(1936),北京大學影印魏建功旅韓時搜得之鈔本《皇明遺民傳》,書中也收錄了這篇傳記。《畫網巾先生傳》的作者,據李瑤《繹史摭遺》稱:“此傳節諸《明文授讀》中,為李世熊著。”徐鼒《小腆紀年》亦稱:讀李世熊所著《畫網巾先生傳》,而知有明二百年之士氣,蓋不與鍾駣同消滅也夫!按李世熊(1600--1684)字元仲,福建寧化人。《明文授讀》則為黃宗羲(1610--1695)所輯,今有清康熙三十六年(1697)張錫琨味芹堂刻本傳世,李世熊《畫網巾先生傳》收於該書卷五十四。此文含“傳”與“論”兩部分,“傳”約一千三百字,“論”約八百字(全文見本文附錄)。其後各書傳抄的主要為傳文部分,茲錄其事略如下:乙酉,丙戌(弘光元年/隆武元年、隆武二年,1645--1646)間,將相草靡,邦殄人亡,既而豎掌支天者,旋仆旋起,就死如鶩,吳,浙,江,閩士亦略可紀數也,卒未有恬死藏名,憫默沉苦,如畫網巾先生者。先生名位,鄉里皆不可稽。其初,同二仆潛跡邵武光澤山寺中,作苦觀變,衣冠儼然。久之,聲影漸露。光澤防將吳鎮者,聞其岸異,因掩捕之。逮至邵武,鎮將池鳳鳴訊其里居,姓名,默不答。鳳鳴偉其狀,戒部卒曰:“謹事之,去而網巾,無以惑眾足矣。”先生既索網巾無有,盥櫛畢,則謂二仆曰:“得筆墨否 為我畫網巾額上!”仆問故,先生曰:“衣冠本歷代舊制,網巾則大明創製也。即死,可忘明制乎”於是二仆為先生畫網巾,畫已,乃加冠。二仆亦復交相畫。軍中嘩笑之,共呼之曰“畫網巾”雲。是時適有四大營之亂,四營者,張自盛,洪國玉,曹大鎬,李安民也……庚寅(永曆四年,1650)夏,……池鳳鳴因詭稱先生為陣俘,獻之楊名高,楊羈縻欲生之,見畫網巾歷錄然,笑置不問也。先生既就檻車,至泰寧,楊猶欲諭降之,先生因謂楊曰:“吾舊識王之綱,就彼決之可乎”楊喜,遣詣之綱。之綱愕然,先生曰:“固不識公也,特從公索死耳!”之綱窮詰里籍,姓字殊苦,先生乃喟然曰:“吾忠未報國,留姓名則辱國;智不保家,留姓名則辱家;危不即致身,留姓名則辱身。若曹呼我‘畫網巾’,吾即此姓此名矣。”之綱因抗聲謂之曰:“天下大定,一夫強死何濟 且改制易服,歷代已然。剃髮奚傷,(胡)作此怪鬼為”先生顧唾曰:“何許痴物!網巾且不忍去,況發乎!死矣,無多談。”語侵之綱益厲。之綱怒曰:“明亡,填溝壑者莫名數也,庸渠皆俊物乎”遂令先斬其二仆。逡巡間,群卒捽之,二仆瞋目叱曰:“痴鹵!吾豈怯死者 顧死亦有禮,當一辭吾主人耳。”於是向先生拜,且辭曰:“奴得掃除泉下矣!”乃欣然受戮。之綱復好謂先生曰:“若豈有所負乎 不然,義死亦佳,何堅自晦也”先生曰:“我何負 負明耳!一籌不抒,束手就盡,去婢妾無幾!又以此易節烈名,吾笑古今之隨例就義者,故恥不自述也。”檢袖中有詩一卷擲於地,復出白金一小封,擲向劊子曰:“此樵川范生所贈也,今與汝!”遂挺然受刃於泰寧之杉津。泰人聚觀之,所畫網巾猶班班額上也。泰之諸生謝韓者,收其遺骸,瘞於郭外松窠山,題曰“畫網巾先生之墓”,歲時揭奠如家儀。其後泰人有召箕仙者,箕動如飛,輒書曰“我畫網巾也”而終不名,其幽靈蘊結如此。

這個明季忠烈的網巾故事,其主人翁既不知姓名,里籍,傳主相關資料無從稽考,但傳記中的時間,地名,提督,總兵等,又都具體明確。在這個故事中,網巾被視為明太祖創行的“祖制”,是遺民必需生死以之的堅持,邵武守將池鳳鳴脫去其網巾,卻無法抹去一個用筆墨畫成的“假網巾”。清初厲行剃髮之後,作為男子約發之物的網巾,因為喪失其所依附的頭髮,其實用性本應隨之消失。這位“畫網巾先生”說:“吾於網巾且不忍去,況發耶!”把網巾與頭髮並稱,顯然認為網巾的重要性僅次於“受之父母,不敢毀傷”的頭髮。傳文從畫網巾先生,兩個僕人到總兵王之綱,都有慷慨激昂的對話,二仆在這個“畫網巾”的忠烈故事中,更顯得舉足輕重,充滿傳奇性。傳末稱畫網巾先生死後,一個名叫謝韓的秀才為其收屍,葬於泰寧,此後當地箕仙起乩時,往往自書“畫網巾”而不名,更為這個明季忠烈故事平添鄉野奇譚的色彩。順治七年,這位“畫網巾先生”被輾轉系交福建總兵王之綱,之綱詰問其姓名,他堅不吐露,還說:“吾忠未能報國,留姓名則辱國;智未能保家,留姓名則辱家;危不即致身,留姓名則辱身。軍中呼我名為網巾,即以此為吾姓名可矣。”此語最令讀者動容,李世熊對畫網巾先生之“恥留姓名”因此備極推崇,認為他“身殉明制”,卻是“不艷義聲,不謀青史”,其烈勝於南宋遺民鄭思肖,論曰:自古無兩年卷中華之事,亦無殉義恥自名之人。運變極流,遂有意表奇節如畫網巾者。往鄭所南做鐵函經,事至隱秘矣。逮明崇禎戊寅(十一年,1638)年間,寺僧浚井忽得之,按其歲月,已三百五十六年,而所南之名始大著於天下。……所南盟檄誓心可矣,鑄鐵淪眢,勞勞於萬一知已者,則猶是名根聳之也。先生身殉明制,烈於所南,顧不艷義聲,不謀青史,懸幽忠於天日河山之外,豈慮千百年後真有鬼神者為書名位,志家世乎 故非所南可同語也。這個充滿戲劇性的忠烈故事,除了在明末清初的野史間輾轉傳抄之外,後來還被編成戲劇在東南一帶流傳。乾隆中葉,福建邵武府重修府志,將“畫網巾先生”的故事收入“寓賢傳”,這也是第一部收錄《畫網巾先生傳》的清代方誌,志中“畫網巾先生”的傳文雖然不像李世熊原傳中的敘事那麼鉅細靡遺,也沒有“幽靈蘊結”之類的神怪內容,但傳中記先生偕二僕從容就刃,及其死後故事之傳播,略有他書所未見者,據乾隆《邵武府志》載:……(王)之綱不忍,反覆勸諭,令剃髮。先生曰:“痴物網巾尚不忍去,況發乎!死矣,毋多談。”二仆先向主叩頭辭而就刃,先生從容檢袖中詩一卷,擲於地,又出白金一小錠付行刑者曰:“此劭武范生所贈也,今與爾。”遂挺然受刃於水南之荒園中。諸生謝韓殮其屍,並二仆瘞焉,題曰“畫網巾先生墓”。寧化李世熊及邑人邱嘉彩皆為之作傳,紹興遊客林景蔚又為演“畫網巾劇”以傳焉。傳中說網巾是不忍去的“痴物”,對這個忠烈故事的主人翁而言,可說十分貼切。而在清初以後流傳的忠烈傳記中,此傳由於傳主姓名難以稽考,纂史者通常只能以“畫網巾”為名記其事,網巾這一小小物件在明清的忠烈書寫中刻下的歷史遺痕,實在不容小覷。

中國社會科學院文學研究所研究員,致力於古詩文名物及宋元明金銀器研究,著有《詩經名物新證》、《古詩文名物新證》、《終朝采藍——古名物尋微》等。

網巾是明代男子首服中不可或缺的一項。長發以玉或金銀短簪挽結於頂,其上再罩網巾,此即最基本的妝束。網巾的製作多以馬尾或線,而也有絹布。謝肇淛《五雜組》卷十四《物部四》:“網巾以馬鬃或線為之,功雖省而巾冠不可無矣。北地苦寒,亦有以絹布為網巾者,然無屋終不可見人。”此所謂“屋”,即覆於髮髻之上的各類飾物,如巾,如冠。“無屋終不可見人”,是露髻見人為失禮也。

網巾、網巾帶、網巾圈,在明代情歌中都是可作雙關語的好材料,因此總被描寫得親切。《掛枝兒》卷八《詠部》有《網巾》和《網巾帶》各一曲,前者曰:“網巾兒,好似我私情樣。空聚頭,難著肉,休要慌忙。有收有放,但願常不斷。抱頭知意重,結髮見情長。怕有破綻被人瞧也,帽兒全賴你遮掩俺。”後者曰:“巾帶兒,我和你本是絲成就。到晚來不能勾共一頭,遇侵晨又恐怕丟著腦背後。還將擎在手,須要挽住頭。怎能勾結髮成雙也,天,教我坐著圈兒守。”又《山歌》卷六《詠物》中的《網巾圈》二首之一:“結識私情要像個網巾圈,日夜成雙一線牽。兩塊玉合來原是一塊玉,當面分開背後聯。”

網巾圈的材質,或玉,或金,或銀和銀鎏金,在平常人家也算是一項值錢的物事。《金瓶梅詞話》第十二回曰應伯爵“向頭上拔下一根鬧銀耳斡兒來,重一錢;謝希大一對鍍金網巾圈,秤了秤,只九分半”。又同書第二十八回曰:“小鐵棍兒在那裡正頑著,見陳經濟手裡拿著一副銀網巾圈兒,便問:姑父,你拿的甚麼?與了我耍子兒罷。經濟道:此是人家當的網巾圈兒,來贖,我尋出來與他。”小小一對網巾圈的價值,由此均可曲折見意。

網巾圈體量甚小,因此不很引人注意,如果不是與網巾相聯,一般很難斷定它的用途。張懋夫婦墓出土這一對金網巾圈的難得,即在於它是同網巾結合在一起而原樣著於主人之首。只是這一副完整的網巾在報告中被稱作“睡帽”。報告曰,此睡帽“為黃色素緞,長18厘米。帽的後面有一長6.5厘米的叉口,便於取戴。在距叉口7厘米的兩邊帽檐處各安一直徑為0.8厘米的金質小圓環。帽檐收邊一厘米,並有長36厘米的黃色絲帶一對,以通過金質小圓環繫結”(《張懋夫婦合葬墓》)。它出土時正是罩在男主人的髮髻之外,內里的髮髻上挽一支銀簪,簪長9厘米。中國國家博物館藏明《南都繁會圖》長卷中繪有一家網巾店,店鋪貨柜上面放著網巾一頂,又主顧手拿一頂方在看貨,於是依稀可見網巾有帶下垂。至於金網巾圈,在故宮藏明《貨郎圖》中的貨郎擔子上可以看到它同各樣首飾陳放在一處,並且正是一對。