隸草

隸草

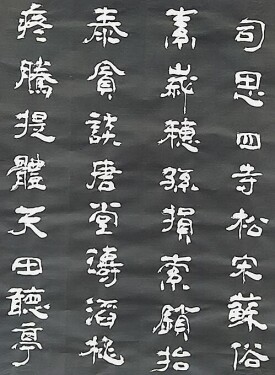

漢魏晉,史草系統隸草(亦稱草隸)、章草、令草形態

。

范文瀾《中國通史簡編》中說:“有隸草,是隸書的變體,書寫比隸書更簡易。兩漢文字除漢元帝時,史游作章草,東漢末,張芝作今草(章草各字獨立,今草前後字相連),劉德shēng@②作行書(草書兼真書),字體有些改革,其餘沿用秦文字,並無新創。”此說出自唐代張懷guàn@①《書斷》一書,上載:漢初而有草法,不知是誰。漢元帝時史游作《急就章》 ,解散隸體。案章草者,漢黃門令史游所作也,史游即章草之祖。張芝變為今草,伯英(張芝)即草書之祖。並稱章草即隸書之捷,(今)草亦章草之捷也。此說明白地敘述了草書系統是由隸草變為章草,章草再變成今草這種直線發展的軌跡。後世史家基本上都贊同張懷guàn@①對草書發展的看法。雖然有的史家對史游是否作章草、張芝能否創今草等問題提出了一些歧議,但對隸草演進為章草,進而又演進為今草的直線發展軌跡並無異見。即便在近現代有大量漢代簡牘帛書出土,兩漢魏晉的民間墨跡面世之後,遍閱當代書法史的論著,如胡小石、郭紹虞、郭沫若、鄭誦先、羅君惕、高二適、徐邦達、商承祚、王靖憲、黃簡諸位先進均未對此提出懷疑的意見,草書系統直線發展的軌跡已成定論。筆者根據古文獻和當代書史研究的成果,以及與出土文物相印證,對草書系統發展軌跡提出自己的不同見解,就教於海內同仁。

“隸草”的名稱,最早見於東漢辭賦家趙壹的《非草書》一文:“蓋秦之末,刑峻網密,官書煩冗,戰攻並作,軍書交馳,羽檄紛飛,故為隸草,趨急速耳。”東漢許慎《說文解字序》亦稱:“漢興,有草書。”秦末與漢興時代相接,許慎這裡說的草書,即是隸草。在簡牘未出土時,前人不知隸草為何物,故劉熙載云:“隸書《楊孟文頌》命字, 《李孟初碑》年字,垂筆俱長兩字許,亦與草類。”康有為亦云:“《馮府君》、 《沈府君》 、 《楊孟文》 、《李孟初》,隸中之草也。”而我們現在看到大量出土的漢代簡牘帛書的墨跡,其中有不少隸書的草寫,方知“隸草”的真面目:在漢武帝時期的臨沂銀雀山《守備》等簡和敦煌《天漢三年》簡,書寫時已具草勢。而在新莽和東漢初期就能見到完整的隸草簡牘(如始建國五年《殄滅》簡和現藏甘肅省博物館的建武三年簡和武威醫簡)。至於稍後年代著名的《永元兵器冊》,更是草寫得瀟瀟灑灑,揮灑自如。這些真正的隸草和劉熙載和康有為所言的“隸中之草”完全是兩碼事。只有現代的條件才能準確無誤地認識到隸草的真面目。

漢時的文獻中把書寫得簡易急速的字普遍統稱為草書,如趙壹的《非草書》、崔璦的《草書勢》,直到西晉時衛恆的《四體書勢》 、楊泉的《草書賦》亦仍如是稱之。即便在漢代後期已出現了杜操、崔璦、崔shí@③、張芝、姜孟穎、梁孔達、田彥、韋誕、羅叔景、趙元嗣、張超、衛guàn@①等眾多有名的書法家,所寫的草書在名稱上並無章草、今草之分。而章草之名,實始於後世的南朝初期,劉宋羊欣《采古來能書人名》稱:“高平郗yīn@④,晉司空會稽內史,善章草,亦能隸。”又虞hé@⑤《論書表》記王羲之以“章草答庾亮”,及庾翼復王羲之書云:“吾昔有伯英章草十紙,過江亡失,常痛妙跡永絕,忽見足下答家兄書,煥若神明,頓還舊觀。”羊欣與虞hé@⑤的這兩篇論書是南朝時可靠的著作,文中既言有草書,又言及章草,所言章草者目的是刻意把它從魏晉時流行的草書中區別出來。從文中看來,當時能善章草的書家並不多,亦是一種較時髦的書體,而善流行草書的書家卻很普遍。這裡稱的草書,即是我們現在所說的“今草”。至於今草之名,始見於南朝宋明帝劉yù@⑥所說:“羲獻之書,謂之今草。”[

綜上所說,草書系統的隸草、章草、今草三種形態的名稱出處和書寫者與時代大體是清楚的,不應有含混處。但現代許多研究書法文字的著作中卻常把隸草與章草、章草與今草的概念搞得混淆不清,各執一端,使人無所適從。例如把出土的漢代簡牘中凡是草寫者(隸草)均視為章草,其中最有代表性且影響較大的是《各種書體源流淺說》一書,書中明確地說:“章草起於秦末漢初。它演變的方法,是解散隸體,使它趨於簡便。”“隸草就是章草,這種書體既是出現在秦漢之間,當然就不是元帝時候的史游所創了。”與此相同或相近的觀點在目前許多書及文章中隨處可見。但也有不贊同此說的,如王附圖先生在編《章草例》一書時,把隸草和章草截然劃分開,並申明書中只取章草不取隸草的理由:“蓋草隸為草之胚胎時期……揮寫隨意、各異其體,是隸是草,仍屬難曉。縱有章草之書勢,奈無章草之典型,故未敢奉以為式。”這種能把隸草和章草在“名”與”實”上分得如此清晰者,實屬極少數。此外章草和今草也難劃分,如一篇著名的傳世墨跡《平復帖》,就把大家的草書概念搞得渾渾噩噩了。在《中國章草名帖精華》及不少列舉章草名跡的書和文章中,都把《平復帖》作為章草墨跡的代表作;在《中華書法史》中卻稱《平復帖》“是由漢代‘章草’到‘今草’遞變時期的草書”;而在書法教材《中國書法史》中,明確地指出《平復帖》“是成熟的今草書體”。一張明明白白傳世草書法帖就使研究者認定出了三種不同的草書體。可見隸草、章草和今草在研究者中還缺乏統一明晰的分辨標準。為此,我試從書寫意識和體勢上對這三種草書體提出劃分的界線。

長期以來,草書書寫在意識上有自發性書寫的和自覺性書寫的兩種草書。宋人張shì@⑦說:“草書不必近代有之,必自有筆札已來便有之,但寫得不謹,便成草書。”這種寫得不謹的草書便是自發性草書。至於寫得不謹的原因如趙壹所說“刑峻網密,官書煩冗,戰攻並作,軍書交馳,羽檄紛飛”,因事情緊迫,為了實用需要,就把文字寫得不謹,變為“易而速”了。在漢代簡牘中,凡是書寫潦草的字,便屬於這個範疇。哪怕有些簡牘上書寫潦草的字下意識地帶有某種筆法的意味(如類似今草筆勢或章草筆勢),它仍應屬於自發性的草書。因此,我們可以把漢代簡牘中為實用而潦草的字通通劃歸為“隸草”。而“章草”和“今草”就不同了。據文獻所記,“章草”為史游所創。劉宋王yīn@④《文字志》說:“漢元帝時史游作《急就章》,解散隸體粗書之。漢俗簡惰,漸以行之。”唐張懷guàn@①便說:“史游即章草之祖也。”南齊蕭子良另闢杜操創章草說,稱:“章草者,漢齊相杜操始變藁法。”而今草所創在文獻中也有兩說,一據唐歐陽詢與楊駙馬書章草批后云:“迨乎東晉,王逸少(王羲之)與從弟洽,變章草為今草。”另一據唐張懷guàn@① 《書斷》所云:“伯英(張芝)學崔、杜之法,溫故知新,因而變之以成今草。”以上所引史游、杜操創章草和張芝、王羲之、王洽創今草的幾種說法,姑且不評其正確與否,但它可以使人明確地了解“章草”和“今草”的出現,是書法家們有意識書寫的結果。王國維說:“凡既有文字之國,未有能以一人之力創造一體者。”即便如此,歷史上並不排斥出現有傑出人物對民間早已形成的文字書體的雛形進行整理,使之規範化。事實上,古代曾記載的倉頡造字,史籀作大篆,李斯創小篆,程邈造隸書等,這些人均是文字的整理者和規範者。因此,“章草”和“今草”也是在後漢、魏晉的書家們對民間書體的不斷加工、美化后,形成了具有很強藝術性的兩種草書藝術。他們追求草書藝術化的情景,正如趙壹《非草書》中描述的那樣:“專用為務,鑽堅仰高,忘其疲勞,夕惕不息,仄不暇食。十日一筆,月數丸墨,領袖如皂,唇齒常黑。雖處眾座,不遑談戲,展指畫地,以草劌壁,臂穿皮刮,指爪摧折,見@⑧出血,猶不休輟。”另外,在古文獻中還記載了那時不少的書家勤奮學書,池水盡墨的故事。從這些生動的記敘中可以了解到,他們書寫草書的目的,不是為了實用,而是在追求創造,迷戀草書的藝術效果。所以,我們可以把“章草”與“今草”確定為自覺性草書範疇。這樣從概念和意識上進行區別,便把民間的漢代簡牘上自發性的草書(隸草)同書法家自覺性的草書(章草、今草)截然地劃分開來。

對於同屬自覺性草書的章草與今草又應如何區別?我認為應以它們的體勢特點作為劃分的標準。宋人黃伯思說:“凡草書分波磔者名章草,非此者可謂之草。”以草書有波磔來劃分章草與今草,真是一語中的。唐