天黿

軒轅的氏族名稱

環江翼龍

“環江翼龍”的發現,為天黿圖騰提供了有力的證據。1978年5月上旬,在今甘肅慶陽地區的慶陽縣三十里鋪,群眾在採石時,在炸開的石板層中發現了翼龍的化石。此翼龍系水族動物,頸長、尾短,沒有背椎,頭骨低長、牙齒多而較纖細。身無羽毛,體面光滑,但卻有兩個大“翅膀”,兩翼展開長達兩米,但不能作遠距離飛行,只能在水邊、疏林中滑翔,以啄撈小魚為生。

環江翼龍化石

翼龍化石的發現,為軒轅氏族部落的存在,提供了實物圖騰的證據。

天黿,元龍是也,今長江沿岸鮮有出沒,舊稱豬婆龍。

神話傳說時代和往古的神話傳說史實中,龜作為中國古代的四大靈物之一(另三大靈物為龍、鳳、麟)就已經滲入到與農耕民族極為相關的水文化之中。

周朝的祖先名字叫棄,棄是上古帝王高辛氏娶有駘氏之女姜嫄所生。姜嫄和姜子牙本是同姓,都是伯陵之後,伯陵的後代逄公在商代已經在山東地區建立了齊國,姜子牙不過是承襲祖先的封地。姜子牙和周祖姜嫄同宗同祖,據《路史》記載有駘氏在山東琅琊,是齊國屬地。

古代根本沒有天黿氏,天黿是天上的龜蛇玄武,根據分野,玄武、玄枵的對應地區是古齊國,是周朝母系有駘氏的出生地。所以“我姬氏出自天黿”!周人不是再言其父系出自哪裡,所以黃帝根本不是天黿氏,也沒有天黿氏。《國語》已經解釋的很清楚“天黿之分,我之皇妣。太姜之侄,伯陵之後,逄公之所憑”

關於黿的記載由來已久。《西遊記》中,在通天河畔,在唐僧師徒叫苦於通天河的洶湧以及寬闊之時,游過來的正是一隻大黿,浮水作舟,將四人載過河。據說黿背殼略凹的花紋,就是唐僧師徒留下的印痕。相傳朱元璋與陳友諒血戰鄱陽湖,幫助朱元璋脫險的也正是一隻大黿。朱元璋稱帝后,即封黿為大將軍。也許是因為黿其貌不揚,頭部常生疣狀突起,又被人戲稱為癩頭黿。《紅樓夢》中就有寶玉“明兒掉到池裡去,叫癩頭黿吃了去”的話語。

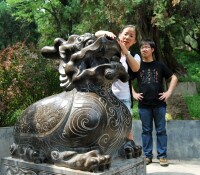

黃帝陵里的天黿

縉雲好溪是黿的故鄉。縉雲好溪有著軒轅天黿的蹤跡。今日縉雲仙都一帶好溪中有龜山、望龜洞、金龜岩等景點,都與古時出沒於這一帶的好溪大黿有關。

軒轅天黿第一次被發現是在1946年。這一年冬,縉雲左庫人盧前康在好溪上墳山潭邊發現一個三尺多大的黿,吞食過一條秤桿粗的鰻魚,讓盧前康目瞪口呆。到了1968年春,潛明村一婦女從壺鎮趕集回來,途經左庫水庫邊,看到一巨型大黿冷不防從岸邊跳入溪里,水中當即騰起一團白色巨浪,這婦女當場嚇癱在地。幾天之後,宮前李姓兄弟從潛明回家,又在左庫水庫看到巨黿,其中一人揀了塊石頭去砸,第一塊未能擊中,第二塊被巨黿接住。這之後這巨黿的名頭越來越響,並且它也越來越頻繁地出現在鄉民面前,而附近鄉民更是聚集在左庫水庫邊上為一睹巨黿風采,最多時有幾萬人。省水產研究所、上海西郊公園專門派專家到縉雲左庫考察,專家目睹了該巨黿偉岸的身姿,一致認為該黿身長約3米,寬2米,頭部上頸30公分,體重400到500公斤,是迄今發現的世界上最大的巨黿。

出於對黃帝的景仰,對於黃帝“化身”的好溪大黿,縉雲鄉間民眾一直存著敬畏之心,在歷史上他們並無捕食大黿的習慣,反之常買黿放生。有的漁民無意中捕捉到黿后,也都採取在黿尾上縛上銅線紅絲,放回水中,以求吉利。

近代人卻因特殊的影響而失卻了對自然應有的敬畏。

一九六八年正月初十,左庫村幾個年輕小伙在金剛潭橋址南邊離水面十米處丟炸藥炸大黿,因導火索過長,爆炸點都是離大黿十數米遠,大黿不慌不忙地避開幾次后游入深潭。正月十三,上百人在金剛潭北邊的公路上等待大黿游出,松岩村幾位青年人備上竹筏,帶著炸藥及點雷管,手搖發電機,準備炸大黿,等了半個小時,在水庫之尾,有人高喊:“大鱉在這裡啰!”人們跑去一看,大鱉背脊棟露在水面20公分,黃棕色,尾巴扁,長約2尺,見人走近就飛速逃入深水潭。從此來看的人更多,有許多來自永康、東陽、磐安、仙居和金華,真是人山人海。公社區縣的幹部就向麗水軍分區、省軍管會彙報情況。

正月廿八日,省水產研究所,上海西郊公園專家到達縉雲。次日,專家們親眼看見大鱉。幾天後金蘭湯水庫革委會主任也來了。二月十二日,專家們再次目睹大鱉活動,用望遠鏡觀測后認定大鱉叫黿,身長約3米,寬2米,頭部直徑0·3米以上,極像鰻魚頭,體重估計400多公斤,體為暗綠色,背脊棟淺黃色。研究后決定活捉,於是建立以壺鎮區人武部長李鄧松為組長的捕黿領導小組,調來十多人,運來小船二隻,大網七張。捕撈隊反覆研究,認為捕撈時人如果下水有被吞噬之危,只能用網重重圍捕。先在“月底沉江”,橫攔三重大網,結果均被其撕破拖走,巨黿無蹤。廿二日下午,又在水庫大壩上游一百米處的靠公里這邊水域,將巨黿圍住,六重大網圍成半月形圍圈,此夜因為天空突然下雨布網未能及時回收,第二天收網時發現二張大網已被撕破,不見了巨黿,說明已經逃走。廿七日開閘放水,廿九日除原有深潭外,其他積水基本排完。三十日全面搜尋,巨杳蹤影。人們認為黿已鑽沙入洞中潛伏。三月初二省捕撈隊無功撤離。

黿小則十來斤,大可達35到40公斤。據浙江省麗水市縉雲縣的鄉人介紹,黿極馴良,以魚、蝦、螺、蜆為食。黿體橢圓、縱扁、頭寬、前端呈環形、喙短、頸粗、頭可縮回殼內、背甲呈暗綠色。黿喜棲水質澄清、水流緩慢的深水江河中或山澗深潭、水庫里。白天很少活動,夏秋時,遇天氣悶熱常浮水面,以肺呼吸,每年11月至翌4月長達半年為冬眠期。但生長較快,250克的幼黿經一年生長體重可達到公斤,成年黿一般體重30公斤~50公斤,體長可達1.2米,每年5月~9月間為繁殖期。交配后的雌黿,常趁夜幕來臨或拂曉之前,悄然爬上沙灘,在向陽、乾燥處用後肢扒沙,挖一深穴,將卵產入后即扒沙覆蓋,並緊縮四肢,以身軀抹枰壓實后離去。通常每次產卵十多個至幾十個,最多可達成百個,可謂“英雄母親”。卵圓色白,直徑40毫米,靠日光輻射進行孵化,一般約需一個月左右。

縉雲鄉間民眾眼裡的黿總是靈性十足。他們說,當黿浮遊水面,肯定氣象會起變化,或颱風、或燥熱、或暴雨。如果黿頭朝潮上遊方向翹頭,可預測三天內即有暴雨洪水。他們還說,這樣的經驗屢試不爽,非常準確、靈驗——黿是他們心目中的“晴雨表”。

黿全身是寶,肉性溫、營養價值高,李時珍《本草綱目》記載:“用炙黿甲泡黃酒,可治瘰癘、惡瘡、痔瘺、風頑疥瘡及殺蟲,驅風之效”;內臟用於殺百蟲、解百毒、續筋骨、治婦人血熱;脂可治麻風;膽性寒有毒、化生薑薄荷葉,可作催吐劑,亦可治喉痛,富於腹汁的黿裙與熊掌並列,為最名貴佳肴,難怪《左傳》中有鄭靈公和公子宋為爭食黿肉,染指於鼎的記載。

這些年,在利益的驅動下,捕黿的人群越來越多,也有人曾經專門組織力量甚至是讓左庫水庫開閘放水以求捕得軒轅天黿可沒能成功,這一切導致的後果是好溪一帶的黿蹤越來越稀少,軒轅天黿的去落也陷入撲朔迷離中,而在全世界,黿的種群正面臨消亡的威脅……