廣州文化

廣州文化

廣州又稱羊城,有著悠久的歷史文化,在漫長的生產發展中,形成了廣州地標自己的文化特色。“食在廣州”一說由來已久,充分說明了廣州人對吃的講究和品位。

廣州是國務院頒布的全國第一批歷史文化名城之一,廣州文化又是嶺南文化的主體部分。

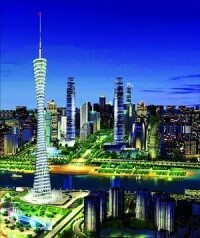

廣州標誌

粵語,發源於兩廣地區(廣東、廣西),也是在廣東省、香港、澳門佔有主流地位的方言,故稱廣東話或白話。自古以來,兩廣山水相連,人文相通。談到粵語的發源地,專家大多都認為是發源於古代蒼梧郡廣信(古代廣信,即是今廣西梧州大部分地區和廣東封開少部分地區)。古代蒼梧郡地處今兩廣版圖的中心,轄地相當於今之梧州、肇慶、賀州三地區。北有桂江(灕水)經靈渠通湘江連接長江水系。橫貫兩廣的嶺南母親河珠江的主流西江,穿郡城而過。統領這一大片南中國土地的首府廣信,其地位十分重要!

在學術上,廣東話不等同於廣東方言。廣東話指的是發源於夏朝的漢族語言,也就是粵語。粵語”的“粵”字來源不是“廣東省”簡稱,而是古代嶺南的“南越國(南粵國)”,以及後世延伸而出廣義的“兩粵”。因此“粵語”不等於“廣東話”,而其中的廣州方言就是粵語的典型代表。

粵菜源遠流長,歷史悠久。它同其他地區的飲食和菜系一樣,都有著中國飲食文化的共同性。早在遠古,嶺南古越族就與中原楚地有著密切的交往。隨著歷史變遷和朝代更替,許多中原人為逃避戰亂而南渡,漢越兩族日漸融合。中原文化的南移,中原飲食製作的技藝、炊具、食具和百越農漁豐富物產結合,這就是粵式飲食的起源。粵菜起源於漢,就是憑藉這段歷史來說的。

粵菜即廣東菜,中國四大菜系之一,由廣州、潮州、東江三地特色菜點發展而成,是起步較晚的菜系,但影響深遠,港、澳以及世界各國的中菜館,多數是以粵菜為主。

粵菜注意吸取各菜系之長,烹調技藝多樣善變,用料奇異廣博。在烹調上以炒、爆為主,兼有燴、煎、烤,講究清而不淡,鮮而不俗,嫩而不生,油而不膩,有“五滋”(香、松、軟、肥、濃)、“六味”(酸、甜、苦、辣、咸、鮮)之說。時令性強,夏秋尚清淡,冬春求濃郁。

早茶,廣州人把飲早茶稱為“嘆茶”,“嘆”在廣東話中是享受的喝早茶意

喝早茶

至今仍流傳著“嘆一盅兩件”(即享受一盅香茶、兩件點心之意)的口頭禪。清早起來,口帶澀味,飲杯香早茶,清凈口腔,提提精神,喚起食慾,再食點心,更能品嘗到各款點心的美味,確實是一種享受。

說起廣東早茶的來源,要追溯到咸豐同治年間。當時廣州有一種名為“一厘館”的館子,門口掛著寫有“茶話”二字的木牌,供應茶水糕點,設施簡陋,僅以幾把木桌木凳迎客,聊供路人歇腳談話。後來出現了茶居,規模漸大,變成茶樓,此後廣東人上茶樓喝早茶蔚然成風。直到今天,廣東早茶中茶水已經成為配角,茶點卻愈發精緻多樣,這種傳統文化隨著廣東經濟的迅速發展不但沒有消失的跡象,反而越來越成為廣東人休閑生活中一道亮麗的風景線。

絲綢之路是當時對中國與西方所有來往通道的統稱,實際上並不是只有一條路。除了陸上交通以外,還有一條經過海路到達西方的路線,這就是所謂的海上絲綢之路。海上絲綢之路形成於秦漢

開創海上絲路

秦末,嶺南地區由趙佗統治,史稱南粵國,是當時少有的和平地區。當時嶺南地區主要出產絲綢類紡織品,趙佗為尋找重要的軍需物資鐵資源開始謀求海上路線通往西方國家開展貿易。廣州南越王墓中出土的希臘風格銀器皿以及南粵國宮殿遺跡發掘出來的石制希臘式樑柱就是相當好的證明,證實了秦末漢初海上絲綢之路已經誕生,嶺南地區向西方輸出絲綢以換取各種物資,並且有希臘工匠來到中國參與了南粵王王宮殿的建造。

清代設立於廣州的經營對外貿易的專業商行。又稱洋貨行、洋行、外洋行、洋貨十三行。康熙帝二十四年(1685)開放海禁后,清廷分別在廣東、福建、浙江和江南四省設立海關。粵海關設立通商的當年,廣州商人經營華洋貿易二者不分,沒有專營外貿商行。

次年四月間,兩廣總督吳興祚、廣東巡撫李士禎和粵海關監督宜爾格圖共同商議,將國內商稅和海關貿易貨稅分為住稅和行稅兩類。住稅徵收對象是本省內陸交易一切落地貨物,由稅課司徵收;行稅徵收對象是外洋販來貨物及出海貿易貨物,由粵海關徵收。為此,建立相應的兩類商行,以分別經理貿易稅餉。前者稱金絲行,後者稱洋貨行即十三行。從此,洋貨十三行便成為經營外貿的專業商行。名義上雖稱“十三”, 其實並無定數。

越劇名伶·紅線女

初期僅有二弦、提琴、三弦、月琴、橫簫,俗稱“五架頭”其演出場合較廣泛,或為戲曲演出的墊場,或在茶樓、酒肆由流浪藝人表演,或為婚喪喜慶助興,或為百姓自娛。大批粵樂家自編自創,已積累了數百首曲目。如《旱天雷》《雨打芭蕉》《雙聲恨》《步步高》《餓馬搖鈴》《連環扣》《賽龍奪錦》《平湖秋月》《孔雀開屏》《娛樂昇平》《金蛇狂舞》等。

雕刻藝術在我國有悠久的歷史,按雕刻的質體分類,可分為牙雕、玉雕、木雕、石雕、磚雕、骨雕等。廣雕是指以廣州為代表的具有嶺南地方特色的雕刻工藝及其製品。廣雕中最負盛名的是牙雕、玉雕和木雕。

廣彩是廣州地區釉上彩瓷藝術的簡稱,指廣州燒制的織金彩瓷及其採用的低溫釉上彩裝飾技法。亦稱“廣東彩”、“廣州織金彩瓷”。以構圖緊密、色彩濃艷、金碧輝煌為特色,猶如萬縷金絲織白玉,始於明代的廣州三彩,到清代發展為五彩,並在乾隆年間逐步形成獨特的藝術風格,至今已有300多年歷史。廣彩的全稱是“廣州織金彩瓷。廣彩的生產始於清康熙年間,至今已有300多年的歷史。當時廣州工匠借西方傳入的“金胎燒琺琅”技法,用進口材料,創製出“銅胎燒琺琅”,后又把這種方法用在白瓷胎上,成為著名的琺琅彩,這是廣州彩瓷的萌芽。

廣綉,全國四大名綉之一,歷史上指廣州、佛山、南海、番禺、順德等地的刺繡品,即專指廣府地區的刺繡工藝品,包括刺繡字畫、刺繡戲服、珠綉等。

廣綉作品有一個共同特點,遠看非常醒目,近看又精細非常。清初,英國商人拿服飾圖樣到廣州綉坊訂綉品。因圖樣乃西方油畫風格,綉工為繡得惟妙惟肖,便增加綉線種類及改革綉法,豐富綉品的表現力,使廣綉技藝更加提高。

嶺南畫派是海上畫派之後崛起的最成體系,影響最大的一個畫派。創

嶺南畫派

“嶺南畫派”注重寫生,融匯中西繪畫之長,以革命的精神和強烈的時代責任感改造中國畫,並保持了傳統中國畫的筆墨特色,創製出有時代精神、有地方特色、氣氛酣暢熱烈、筆墨勁爽豪縱、色彩鮮艷明亮、水分淋漓、暈染柔和勻凈的現代繪畫新格局。

賽龍舟是端午節的一項重要活動,在中國南方十分流行,它最早當是古越族人祭水神或龍神的一種祭祀活動,其起源有可能始於原始社會末期。賽龍舟是中國民間傳統水上體育娛樂項目,已流傳兩千多年,多是在喜慶節日舉行,是多人集體划槳競賽。史書記載,賽龍舟是為了紀念愛國詩人屈原而興起的。賽龍舟不僅是一種體育娛樂活動,更體現出人們心中的愛國主義和集體主義精神。

廣州的乞巧節獨具特色,節日到來之前,姑娘們就預先備好用彩紙、通草、

纖雲弄巧

菠蘿廟會起源於何時,今已難考證,一說是明朝,但從宋代劉克莊《即事》詩中的記載:“香火萬家市,煙花二月時。居人空巷出,去賽海神廟。”當時廟會可能已經有了。在每年一度的“波羅誕”期,南海神廟周邊地區鄉民延續著古老的拜祭南海神的民間傳統和習俗,祈求國泰民安,海不揚波,出入平安。因此說菠蘿誕是一個具有千年悠久歷史的民間節日,而且富有廣州地方特色。它是珠三角地區最具影響力的民間廟會,蘊含了廣州最有代表性的民俗民間文化元素,有著千年的歷史文化傳統。

廣州美稱“花城”,其一年一度的迎春花市,已為世人所矚目。春節前夕,廣州的大街小巷都擺滿了鮮花、盆桔,各大公園都舉辦迎春花展,特別是除夕前三天.各區的主題街道上搭起彩樓,共起花架,四鄉花農紛紛湧來,擺開陣勢,售花賣桔,十里長街.繁花似錦,人海如潮,一直鬧到初一凌晨,方才散去,這就是廣州特有的年宵花市。