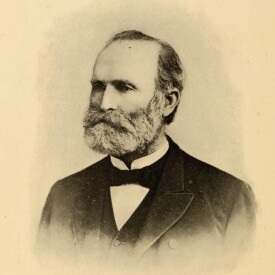

丁韙良

美國基督教長老會傳教士

美國基督教長老會傳教士。字冠西,號惪三。1846年畢業於印第安納州大學,入新奧爾巴尼長老會神學院研究神學。1849年被按立為長老會牧師。1850~1860年在中國寧波傳教。由於他熟諳漢語,善操方言,1858年中美談判期間,曾任美國公使列衛廉譯員,參與起草《天津條約》。

丁韙良

翻譯有關基督教、自然科學、國際法方面書外,還著有《花甲憶記》、《北京之圍》、《中國人對抗世界》、《中國人之覺醒》等書,並曾第一次正式地、全面地將國際法著作介紹到中國。

1876年,曾在美駐寧波領事館工作的丁韙良(時任京師同文館總教習)組織同文館的學生聯芳、慶常等人翻譯了一部西方國際法著作——《星軺指掌》,這是中國近代引入的第一部敘述外交制度的專著。

丁韙良與中國近代教育

丁韙良與京師大學堂教職員在一起

1827年,出生於美國印第安納州的一個牧師家庭,父及兄弟皆為牧師。

1850年,丁韙良志願參加美國北長老會的海外傳教使團,並被派往中國的寧波。作為美方的漢語翻譯,他親自參與了1858年《中美天津條約》的簽訂。此後他從寧波轉到了北京,在那兒傳教並開辦學校。

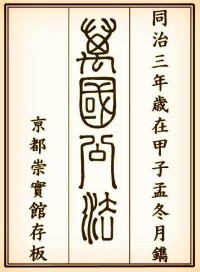

萬國公法

1869年,在海關總稅務司赫德的大力推薦下,丁韙良辭去了在美國北長老會的教職,出任京師同文館總教習。

1898年,京師大學堂成立,光緒皇帝授丁韙良二品頂戴,並任命他為京師大學堂首任總教習。

1902年,清廷頒令恢復京師大學堂,丁韙良又被重新任命為總教習。但西教習們因向清廷要求補償薪金引起糾紛,新任管學大臣張百熙借經費緊張為由,集體辭退了丁韙良等西教習。

1916年12月17日,丁韙良下廚房時在北京去世,與妻子同葬於西直門外的一塊墓地。

對中國該如何處置?

“對中國該如何處置”——這是八國聯軍攻佔北京城之後,所面臨的最重要的一個問題,同時也是逃亡西安的老太后最關心的問題。

原京師大學堂總教習丁韙良“以華制華”的觀點也許最具代表性。丁氏庚子年九月二十八日在上海演講說:

“為今之計,當先請皇帝復辟,另舉西使中之賢者一人,入軍機處,贊襄新政,則中國可安,而後患可免矣。次當限制中國乏軍備,散其營伍,毀其製造各廠。南中督撫以保商保土為念,訂約保護,自是正辦。余深望西國政府聯絡南省,整頓北省,須俟太后歸政,罪魁重懲,方與退兵議和,萬不可先退兵也。”

京師大學堂的總教習丁韙良。庚子年之後,丁氏“譴責所有主張對中國人寬容和憐憫的人”,“對於屠殺傳教士的人,他認為不存在什麼懲處過頭的問題”。《舊金山號角報》曾針對丁韙良的“十字軍言論”特發社論批駁:“殺害傳教士是嚴重的犯罪行為,得予償還,圍攻使館得以雪恥,某些人得加以懲處”,但是“每一個被義和團殺害的女傳教士得處決500名中國婦女;每一個殉難的男傳教士得用1000名中國男子的生命予以償還,每一個傳教士的孩子無辜被殺得有100名中國孩子用哥薩克的刺刀施以刺刑,每一處遭到焚燒和劫掠的傳教士的建築物得在天津和北京搶劫100處中國房屋才能予以抵償”,如果這樣,才能“清結”丁韙良的“赤字總帳”的話,那麼,本報認為:“在丁韙良和慈禧太后之間,我們認為新的京師大學堂的總教習更好戰和更殘忍”。

八國聯軍侵華戰爭中,丁韙良脫下道袍,背上步槍,也跑去參加鎮壓義和團搶劫的活動。

經過143天的海上顛簸,丁韙良一行於1850年(清道光三十年)4月10日到達香港,那天正巧是丁韙良23歲生日。等船期間,他們去廣州觀光,剛一下船就遭到當地民眾的攻擊,許多人圍著他們,一邊看,一邊喊叫:“番鬼,番鬼;殺頭,殺頭!”丁韙良日後在其自傳中,如此描述自己當時的心情:“這難道就是令人引為自豪的中國文明?我難道就是為了這些人而背井離鄉?”遂又轉念安慰自己道:“他們若不是異教徒,我又何必遠道來這裡呢!”

五月初,丁韙良偕妻乘船北上到寧波,開始了他們在中國漫長的宣教生涯。寧波是1842年《南京條約》簽訂后開放的五個通商港口之一,也是美國長老會在華第一個宣教區,由麥嘉締醫生(Dr. D. B. McCartee)於1844年創立。丁韙良夫婦到達寧波時,教會已稍具規模,不但有教堂,還有學校與印刷設備。初到寧波時,長老教會分配他們住在城外郊區,但他們不願意這樣自我孤立,情願搬到城內與普通中國百姓一起生活。因為他們相信,住在城裡可以和當地人民建立友誼,以便讓中國人到家裡來,而且他們可以在晚間舉行聚會,妻子也可以有機會與中國婦女接觸。到城裡住下后,他們的家門晝夜敞開,丁夫人很快成為中國婦女的閨中密友。

丁韙良很有語言天賦,來中國之前,他已掌握了英語、法語、德語、拉丁語,希臘語和希伯來語。到寧波后,他覺得當務之急是要先學習中文,但中文那些古怪的發音讓他望而卻步。在學習中文過程中,他發明了注音方法,即用拉丁文字母稍加變通,創立出一套音標,這樣他就能夠重複中文老師的發音了。使用這種方法,他很快就學會了寧波話,不久即能用流利的寧波話講道。聽眾對他的講道反應熱烈,常在離去時發出“聽道比看戲還有趣”的讚歎。這時他又突發奇想:何不用此方法教中國人認字呢?他發現中國大多數人是文盲,拼音可以幫助孩子和老人們識字,通過識字他們便可以閱讀聖經,這就是他以文字宣教的開始。於是他在1851年1月與人合作,用拉丁字母編纂出一種用於書寫“寧波話”的拼音系統;他還通過拼音法,編寫出一些聖歌,教當地人傳唱。因此可以說,中文拼音是丁韙良最早想出來的,是他對中國文化的一個貢獻。

丁韙良夫婦在寧波10年(1850-1860),除宣教活動外,丁韙良還參與了中國歷史上的兩個重要事件:第一,他公開表示同情太平天國,並為了支持這場農民革命,還向美國司法部長顧盛(Cushing, Hon. Caleb)寫過幾封信,要求美國政府承認天平天國政權。因他認為太平天國對基督教是有利的,這個新政權會對宣教士開放;而且他堅信:一個自稱“耶穌基督兄弟”的統治者,要比自封“天子”的皇帝更有可能皈信上帝。他在1865年對太平天國的基本看法是:“這個革命運動的成功,對於基督教是大有用處的;反之,它的消滅卻是十分有害的”。第二,他加入了1858年和1860年兩次的美國外交活動,分別參與了《天津條約》和《北京條約》的簽訂。由於丁韙良通曉漢語,1858年中美談判期間,他擔任美國公使列維廉(Reed, Hon, William B.)的譯員,參與了談判並起草了《天津條約》。

在寧波十年中,丁韙良夫婦共生育了四個兒子。1860年1月,丁韙良偕全家回美國度假。度假期間,他四處發表演說,呼籲美國各地基督徒支持中國的宣教事業。同年7月,丁韙良獲拉斐特學院(Lafayette College)神學博士學位。1862年夏天,丁韙良夫婦帶著兩個最小的男孩,從紐約乘船再次來華,到上海短暫工作一段時間后,轉往北京,在那裡建立教會並開辦學校。此後,除了幾次短期離開外,直到1916年去世,丁韙良都住在北京。

丁韙良總結其在寧波十年之經驗,認為要使基督教在華事業得到發展,必須要從教育入手,通過教育向中國人傳播基督信仰。因此他向長老會差會部提交一份建議書,請求在中國創辦一所高等學校。初到北京,他先在北京西郊的一個廟宇落腳,不久在城內離總理衙門不遠處,找到一處可供他居住和開設學堂之用的地方,然後把家眷接過來。1864年5月,丁韙良在其老朋友、中國海關總署任總稅務司的英國人赫德(Hart, Sir Robert)的支持下,開設了一所走讀學校,旨在培養學生成為基督徒,然後派出去做傳道人。這所學校後來發展為崇實中學,丁韙良為首任校長,並擔任此職20年之久(1865-1885年)。該校即現今北京第二十一中學的前身。

移居北京后不久,丁韙良開始著手翻譯美國人惠頓所著的《萬國公法》(Elements of International Law),該書是當時最新和最為通用的國際法藍本。惠頓從1815-1827年,是美國著名的律師,後來被派赴歐洲任外交官達20年之久。1847年他回美國任哈佛大學國際法教授,被認為是國際法權威。

早在1858年,丁韙良作為美國公使列維廉的翻譯參加《天津條約》談判時,看到清朝大臣耆英與列維廉因外交禮節而發生爭執。耆英要求列維廉下跪受書,但列維廉回答說:“不行,我只在上帝面前下跪。”“但皇上就是上帝。”耆英堅持說。丁韙良由此認識到清政府對於近代西方外交禮儀的無知。由於不懂國際法,清政府此時也憂心忡忡。而對於是否要把國際法知識介紹給清政府,當時來華西方人的認識也不一致,有人認為決不能將國際法知識介紹給清政府,免得給西人帶來麻煩。正是由於這些特殊經歷,使得丁韙良敏銳地感覺到清政府有了解、掌握國際法的需要,因而萌生了翻譯、介紹西方國際法的念頭。同時他的另一個動機是“幫助中國認識神和神永恆的公義”。到北京后,丁韙良的想法受到美國駐華公使蒲安臣(Burlingame Hon. Anson)和總稅務司赫德的鼓勵和支持,並得到清政府總理衙門的批准。因此在中國助手的幫助下,丁韙良很快開始《萬國公法》的翻譯工作。他高超的漢學水準又為翻譯《萬國公法》提供了基本前提,法學作為一門獨立的學科,有其完整的知識體系,也有其大量的專門術語。19世紀中國法學所運用的專門術語與西方法學是大不一樣的,如果翻譯者對中國文化沒有精到的把握,將近代西方法學的話語系統用漢語表達出來,將是很困難的事情。為翻譯此書,從 1850年到1855年,丁韙良不但系統研習了《尚書》、《易經》、《詩經》、《春秋》、《周禮》、《論語》、《大學》、《中庸》、《孟子》等儒家經典,而且對漢語方言、音韻、訓詁等也進行了特別的推究。在此過程中,丁韙良對中國歷史和文化深化了解的同時,也贏得了同他打交道的中國人的尊重。據丁韙良回憶,“當時懂得中國學問的人甚少,所以當恭親王了解我熟知中國的作家和作品后,立即對我另眼相看,並給我起了 一個‘冠西’的雅號。此後許多中國人都尊稱我為‘丁冠西’”(《花甲記憶》,第199頁)。

《萬國公法》譯完后,受到恭親王等人的賞識,由總理衙門撥專款付印出版。該書對近現代中國政治思想的影響非常重要,它讓中國人首次看到“權利、主權、人權、自由、民主”等觀念,為中國開啟了走向世界的大門。《萬國公法》在出版后第二年,日本開成書局就把它翻譯過去,並在日本先後翻印了五次。日本“明治維新”之後,該書成為日本法學的教科書。

1865年3月,在美國駐華公使蒲安臣和英國使館參贊威妥瑪(Thomas Wade)的推薦下,丁韙良受聘擔任京師同文館教習,教授英文課;1867年,同文館又決定聘請丁韙良開設國際法課程。1868年6月,丁韙良攜家眷再次回美,藉機到耶魯大學進修了國際法等方面課程。1869年,在海關總稅務司赫德的推薦下,而且清廷也認為丁韙良“中規中矩、古道心腸、中文流利” ,因此丁韙良被任命為同文館總教習(1869-1894),同時擔任清政府國際法方面的顧問。同文館由清廷中洋務派所創辦,是中國近代第一所新式學堂,學堂內的教習均為洋人,專門訓練外交官和翻譯人才。丁韙良於1869年11月26日正式走馬上任;同年12月1日,正式向長老會差會提出辭呈。丁韙良之所以如此行,首先,他認為這是他繼續宣教工作的一個好機會,在同文館中他可以影響更多未來的中國領袖;其次,他希望幫助改革中國封建的教育制度,而同文館的制度,正是達到該目標的最好方法;其三,一個外國人若要幫助中國現代化,最好的辦法就是在中國政府主辦的學校中教書。此後丁韙良擔任這個總教習職務長達25年,連同先前應聘為英語和國際法教習,他在同文館任職時間長達30年之久。那時,同文館開銷巨大,大清財政又捉襟見肘。因此,日常開銷均為赫德的海關關稅支持。丁韙良自己說,“這正是赫德供油,丁韙良點燈”。在丁韙良的不懈努力下,同文館無論是在組織管理,還是在教學內容和教學方法上,都具有近代歐美學校的特點,培養了近代中國第一批具有雙語能力的外交官、外語教習和翻譯,洋務派中的要員如戶部尚書董恂、刑部尚書譚延襄等,皆出自同文館。同時,同文館還翻譯出版了近代西方先進思想和科學的文化著作,例如 《萬國公法》(丁韙良譯)、《格物入門》(丁韙良著)、《化學指南》(畢利干譯)、《法國律例》(畢利干譯)、《富國策》(汪鳳藻譯)等等。同文館的新式教育實踐促進了教育現代化,為辛丑條約后廢除科舉、建立新型教育體制提供了寶貴的經驗。因著丁韙良所做的貢獻,1870年,紐約大學授予他名譽法學博士學位;1885年(光緒十一年),清政府授予他三品頂戴官銜。

1894年5月,丁韙良因健康原因辭去同文館總教習職務,回美國治病。1897年1月,70高齡的丁韙良回到北京。當時正值甲午戰敗,維新派要求清政府實行變革之際。1898年維新派提出了廢科舉,辦西式學堂的主張,被光緒皇帝採納並批准開設京師大學堂(今北京大學前身)。在李鴻章推薦之下,光緒皇帝任命丁韙良為京師大學堂首任西學總教習,並晉陞他二品頂戴官銜,相當於現今副部長級別。1898年12月31日京師大學堂正式開學,開學之際,為照顧外國教習,首任校長孫家鼐同意他們不必參加祀孔典禮,但丁韙良卻帶了外國教習參加了祀孔活動,併當著中外來賓的面,向孔子像鞠躬,為的是“對這個中國文化最重要的象徵,表示他們的敬意”。此舉在當時許多西方宣教士眼裡被看為大逆不道之舉。但丁韙良認為,要想成為中國教育中的一分子,就必須要與中國文化認同,祭孔正是表明自己的這一立場。1899年,美國普林斯頓大學授予丁韙良名譽法學博士的學位。

1900年1月,中國爆發了震驚中外的“義和團之亂”。在這場大動亂中,京師大學堂被迫停辦。73歲的丁韙良受困於北京使館區,經歷了50多天擔驚受怕的日子,直到10月才得以脫身回到美國。在美國逗留一年多后,於1901年9月再次來到北京。1902年,清政府頒令恢復京師大學堂,慈禧太後任命管學大臣張百熙兼任京師大學堂校長,仍聘丁韙良為總教習。后因西教習們向清廷要求補償薪金而引發糾紛,張百熙遂以經費緊張為由,集體辭退了包括丁韙良在內的西教習。不久,湖廣總督張之洞聘請丁韙良到武昌籌辦一所大學,並出任校長。后因張之洞調任兩江總督,大學籌辦工作隨之擱淺。但丁韙良為武昌年輕官員開設一些課程,工資由張之洞支付,一直工作到1905年才回美國。

1906年,79歲高齡的丁韙良再次以“名譽宣教士”身份來中國宣教。除講道外,也四處發表演講,同年完成英文版《中國的覺醒》(The Awakening of China)一書。1907年,丁韙良赴上海參加了基督教來華傳教百年大會,會後回到北京。此後因其年事已高,除了在教會中做些傳道工作外,只參加少量的社會活動。丁韙良80歲生日那一天,美國總統威爾遜以及美國部分教育界人士約60餘人,贈送給他一面錦旗,表彰他在中國所取得的巨大成就。

1916年12月17日,丁韙良因患肺炎在北京寓所與世長辭,享年89歲。美國駐華使館人員出席了葬禮,黎元洪總統也派他的秘書前來參加。丁韙良與妻子合葬於北京西直門外的外國公墓里,長眠在他所愛的中國的土地上。如今西直門外已成繁華地帶,其墓早已杳無蹤跡。

基督教的利瑪竇 丁韙良有“基督教的利瑪竇”之譽,在晚清能坐到“中國外交學院”(同文館)校長,以及京師大學堂“西校長”的高位,恐怕利瑪竇都難以與之比肩。在晚清急需現代外交知識來與西方打交道的情況下,丁韙良以譯著《萬國公法》作為敲門磚,成功地打入了北京高層。他“談笑有鴻儒,往來無白丁”,上至恭親王、李鴻章、曾紀澤、文祥、張之洞,下至郭嵩燾、徐繼畲、李善蘭等學者、官僚,交往的都是當時中國的政治與文化精英。這使他的眼界跟大多數在基層的西方宣教士迥異。丁韙良精通東西方多種語言,熟讀東西方典籍,因此說起“翰林院”和“科舉制”來,就顯得駕輕就熟,寫起中國的文、史、哲也能將東西方典故隨手拈來,以作對比,超出尋常就事論事的視野。

丁韙良意識到要在中國傳播福音,必須走明朝來華傳教士利瑪竇等人的路,那就是先傳播科學打動高層。他曾寫過一本 《自然哲學》,介紹和日常生活有關的科學常識,以及有關電力、水力、熱能、瓦斯以及化學等知識。該書也有屬靈的教訓:介紹上帝是一切自然法則的神,藉此以破除迷信。丁韙良希望改革中國的宗教思想,因此自1872年起,他開始出版發行《中西聞見錄》。這份雜誌有許多實用科學的文章可以幫助中國現代化,文中皆未提過耶穌的名字,也沒有提到過神,或引用過《聖經》,而是反覆使用一個詞“天道”來意指上帝。在丁韙良看來,人若相信“天道”,就知道這宇宙是有秩序、有系統、能被研究的。人若研究、明白這“天道”,就可以控制它,它就不再是神秘不可控制的。這就是科學的起頭,也是現代化的基礎。

跟利瑪竇一樣,丁韙良主張“以科學輔助傳教”,以傳播現代知識來傳播基督教。他力圖使中國人相信,基督教可以促進其國家的現代化。不過,就跟清朝皇帝喜歡科技之“餌”,卻沒吞下基督教之“鉤”一樣,丁韙良的儒士朋友,也都是取“西學”而棄“西教”。張之洞“中學為體,西學為用”,擺明了就是只採“西學”之“用”,來強“中學”之體,目的還是在鞏固“儒教”,排斥“西教”。因此,和利瑪竇一樣,丁韙良在“傳教”和“傳學”上也是“有意栽花花不開,無心插柳柳成蔭”。

在宣教策略上,丁韙良跟利瑪竇合儒、補儒終至超儒的路線一致,主張“孔子加耶穌”。他對中國文化採取接納態度,相信孔子可以被稱為“至聖”,人們可以在禮儀中向孔子像敬禮,而且認為中國基督徒可以繼續遵守祭祖的儀式,甚至對佛道亦持開放態度,認為佛教是“為基督教作準備”的。在1877年上海第一次宣教士大會上,他發表論文,闡述了這一觀點。當時大部分宣教士都拒絕這種立場。當然也有“廣學會”總幹事李提摩太,和創辦《萬國公報》的林樂知等人對他表示贊同與支持。他們走的是自上而下的精英路線,希圖透過教育、文字出版等長期性工作,贏取中國知識份子的心,改變他們的世界觀,為日後接受福音鋪路。

無論如何,在20世紀之交的那個時代,在中國軟弱無能而世界地位降至谷底的時代,丁韙良對中國經典、中國宗教帶著寬容、理解、客觀的態度加以闡釋、介紹,對於改變西方對中國的偏見不無裨益。故此,丁韙良所作的富有良知的貢獻是應該被記念的。

丁韙良的學術貢獻還表現在“雙向譯介”上,一方面他向中國輸入西方知識,一方面也把中國介紹給西方。前者主要有《天道溯原》、《萬國公法》、《格物入門》、《星軺指掌》、《公法便覽》、《富國策》、《西學考略》、 《性學舉隅》、《天道合校》等;後者主要有《翰林集》、《中國的傳說與詩歌》、《北京被圍目擊記》、《漢學菁華》、《中國覺醒》。丁的這種雙向譯介,涉及語言學、國際法、政治經濟學、自然科學、宗教心理學、歷史、文學、哲學等諸多領域。若把丁韙良一生的譯作、著作、論文、書信匯總,出一個全集,恐怕數量會相當可觀。據不完全的統計,他一生出版了中文的著譯42部、英文著述8部,並且在各種報紙雜誌上至少發表了153篇文章。

丁韙良早年在寧波期間,常在城內長老教會舉行晚間聚會並講道。後來他把這一系列的講道彙集成書,名為《天道溯原》。該書努力嘗試將儒家道德倫理與基督教思想相融合,辯說兩者并行不悖,勸人相信耶穌;又抨擊佛教教義和修行方法,特別對偶像、菩薩崇拜,大加撻伐。這本書是丁韙良藉儒教思想傳達基督教信息,其目標以高層人士為對象,然後再由他們影響民眾接受福音。丁韙良在擔任美國代表團譯員,以及後來在北京工作時,都盡量把此書贈送給清政府高級官員。《天道溯原》出版后廣受歡迎,自1854年至1912年間,再版達三、四十次之多,並譯成日文和朝鮮文。該書也成為新到中國的宣教士語言教材的一部份,不但為長老會,也為其他教會所使用。在1907年“廣學會”紀念基督教來華100周年所舉辦的投票評選中,《天道溯源》被選為最佳中文著作。

丁韙良的英文著作中有三部主要作品現在已經被譯成中文,可被視為系列三部曲:1896年出版的《花甲憶記》(The Cycle of Cathay),主要記述他在華45年所經歷的各種事件和所結識的各類人 物,以及親身感受中國社會生活,包括他執掌京師同文館的回憶;1901年出版的《漢學菁華》(The Lore of Cathay)是他對於中國人的內在精神生活、中華文化的核心與內涵,以及中國教育定位,如科舉考試、國子監、翰林院和京師大學堂等問題的進一步觀察和分析;而1907年出版的《中國的覺醒》(The Awakening of China)則是對前兩部書的補充,它在回顧中華文明幾千年發展的歷史進程時,著重描述了作者所親身經歷的 1902至1907年間清朝所推行的新政和改革,並試圖解釋推動中國社會變革的潛在力量,以及表達了對於中國光明未來的極大期盼。丁韙良認為,只要憲政和改革的勢頭繼續保持下去,中國社會註定會發生翻天覆地的變化,而中國的強盛和融入國際社會的那一天也就必將能夠到來。

丁韙良在中國生活了66載(1850-1916,期間大約有4年時間不在中國),期間歷經太平天國、第二次鴉片戰爭、洋務運動、戊戌變法、義和團運動、民國建政等重大歷史變遷。他曾在寧波宣教十年,先後擔任同文館和京師大學堂的總教習30多年,是當年在華外國人中首屈一指的“中國通”,他不僅會說流利的中國官話,更熟諳中國的經史子集,能用中文寫流暢的文章供中國士大夫閱讀。他集宣教士、教育家、翻譯家、著作家和外交家於一身,是中國近代教育的先驅,中西文化的橋樑。作為一個宣教士,其使命本是傳播基督教信仰,但因他多年從事教育、翻譯等實際工作,並長期擔任北京同文館和京師大學堂的總教習,使他有意無意之中在中國近代政治、教育和外交等方面,扮演了一個重要角色。

丁韙良同時也是一位飽受非議的宣教士,他究竟是中國人民的朋友,還是敵人,這個問題迄今還存在著很多爭議。目前在中國大陸許多教科書和著述中,把丁韙良定性為“反動的美國傳教士”、“帝國主義分子”,或“帝國主義文化侵略的代表人物”,有的甚至把他斥為“帝國主義強盜”或“殺人犯”等等。但這樣的定性與攻擊往往具有簡單化傾向,在許多問題上很難經得起推敲。

不可否認,丁韙良的一些言行和主張確實叫人爭議。早在寧波時,他就已涉足政治與外交等事,最為人所詬病的兩件事是:1. 參與《天津條約》和《北京條約》兩份不平等條約的簽訂,並把“傳教條款”納入約內;另一件事,就是他痛恨乃至咒罵義和團運動,以及於“庚子之亂”之後所發表的一些過激言論,比如主張列強劃分勢力範圍,提出“以華制華”的策略,並建議由美國割據海南島,以增強美國在中國的影響力等等。凡此種種,皆激起愛國華人的嘩然與憤慨,許多人感到不可思議:作為一個基督教宣教士,他為什麼要做這些事呢?當如何看待他此等言行呢?

但隨著對丁韙良其人其事研究的深入,不少史家、學者對丁韙良在當時歷史大環境下的所做所為越來越表示同情與理解,再縱觀他一生的言論與作為,以及他對當時中國的影響,就不難看出他對中國的功遠遠大於過。他有污點、瑕疵,但瑕不掩瑜。從他身上,我們看到人之有限,也受歷史的局限。人無完人,再有智慧也難以超越局限,豈能無過?

丁韙良作為美國公使的翻譯參與了《天津條約》和《北京條約》的談判與起草,這是歷史把他推到了這個地位上。試問,當時像他這樣的“中國通”能有幾人?有誰能比他更能勝任此職呢?作為一個美國人,站在本國政府立場上看問題;作為一個宣教士,希望其宣教活動能在“約”的保護下進行,這些都是很自然的事。當然他無法預料到此舉之不幸。退一步講,一個善良、正直的宣教士和國際法專家參與兩約的簽訂,總比一個唯利是圖的政客甚至蠻不講理的惡棍要好得多,至少他不會胡來。所以說,丁韙良的參與對中國來說,焉知非福呢?

1900年,義和拳之亂爆發后,無知、暴虐的拳民們湧入北京,外國使領館、教堂、西式學校都成為他們的攻擊目標。丁韙良主持的西式學校,以及京師大學堂都在被攻擊之列。5月,義和團在京師大學堂門口張貼了告示,威脅要將學校里的師生全部殺光。73歲的丁韙良先躲入美國公使的宅邸,后又和所有在京外國人躲入英國大使館中。6月20日,京師大學堂的一位英國教習,走出使館與義和團交涉,竟被殺害。暴民們把他的頭割下來,掛在一個街口。當時義和團所殺的不僅是西方人,只要和西方人有關的,只要是沾洋邊的就殺,沾洋邊的就搶,而且連婦孺也不放過。作為一個宣教士,當丁韙良看到他的教友們大量被屠殺,而且殺得非常慘烈的時候,一定會受到極大的刺激。這位一生在中國推動國際法的老者,親嘗中國罔顧國際法而帶來的苦果,他心中的失望與憤怒可想而知。日後丁韙良傷心地寫道:“我不由自主地羞愧、臉紅,心想我傾其一生奉獻給這個國家,到頭來一文不值。中國人從我所教授的《萬國公法》中,最後什麼都沒有學到”。任何身臨其境的人,都會對中國感到絕望,特別像丁韙良這樣一直對中國很好的人,絕望會更大。所以他後來在憤慨與絕望中說出的一些過頭的話,是可以理解的。

另一個常常被人提起的例子就是丁韙良在北京被圍期間參與了搶劫,如同強盜一般,甚至說此事就記載在他所著的《北京被圍目擊記》一書里。關於此事,許多人不顧原文中的上下文,斷章取義,或者以訛傳訛。難道一個當時擔任京師大學堂總教習、獲得二品頂戴的高級官員,真的會脫下“道袍”,參與搶劫嗎?凡認真閱讀過《北京被圍目擊記》一書的人,所得出的結論恐怕就不一樣了。

丁韙良確實老老實實地記錄了自己的一次“搶劫”:“惠志道牧師和懷丁牧師負責的教徒們急需糧食,我為了他們的利益幹了一點小小的搶劫。我聽說在內城京師大學堂附近有一家被遺棄的糧店。我們到那裡去發現有相當數量的小麥、玉米和其他糧食。於是我們把這些糧食搬運到好幾輛騾車上,我們運走的糧食不少於二百蒲式耳。我高聲叫喊店主,告訴他把賬單送到時,我會付給他全部糧款。但是唯一的答覆就是我的回聲……”(《北京被圍目擊記》)。

如果了解了這場“搶劫”的前因後果與作者對這件事來龍去脈的敘述,那麼即使是最嚴厲的道學家也會承認這是富有正義的“搶劫”。原來在當時的“義和團之亂”中,大約有三千多中國基督徒避難於英國公使館中,很多人已瀕於餓死的邊緣。丁韙良得知情況之後,便自告奮勇地為其他宣教士帶路,去無人看管的糧站進行了“搶劫”,以便搭救三千多被義和團圍困的中國基督徒的性命。那麼,在這樣的情況下,還有誰依然認為這是一種可恥的搶劫呢?“救人一命,勝造七級浮屠”並不是僅僅流行在中國的理念,而是全世界都接受的美德。這件事恰恰襯托出丁韙良等美國宣教士們以人為本和珍視生命,跟所謂的“強盜”和“搶劫”完全是兩碼事。而有些人因受極左思想的影響太深,根本不把幾千名中國人的生命當成一回事。

丁韙良是一個背景比較複雜的歷史人物,隨著時代的變遷,他在作品中所表達的各種觀點也都在不斷地修正和改變,唯一不改的就是他對於中國未來的看好,以及對中國人民的友好和熱愛。他對中國有種特殊的、非常深的感情,甚至超過我們許多中國人。如果感情不深的話,他不會把自己畢生的精力都花在這個國家上。過去人們往往從政治的角度出發,來看待、批判和評價他,給他扣了許多頂駭人聽聞的政治大帽子,可以說許多是不實之詞。許多對丁韙良的“反動的美國宣教士”“帝國主義強盜”、“西方外交家”這樣的定位大都依據他在1900年“庚子之亂”以後發表的文章,或其所寫的《北京被圍目擊記》這本書。把對一個人一生的評價與定位圍繞一本書或者幾篇文章顯然是有失公允的。事實上,在中國生活了長達62年之久的丁韙良寫了大量的文章與專著向世界介紹中國,翻開丁韙良關於中國的主要著述,將會看到他對中國的觀察、理解與同情,不僅在當時的宣教士中是一個異類,即使在今天讀來,其對中國文化理解之透徹至今讓人嘆服。為丁韙良最好的辯護就是把他的主要作品忠實地翻譯出來,讓廣大讀者有機會閱讀到他的著作本身,以便能讓讀者在其作品文本的基礎上,而不是根據些學術權威的觀點,來做出自己的判斷。與此同時,大家也可以在閱讀中通過這位世紀老人和親歷者的獨特視角,來反思中國近代史上的重大事件和人物,或領略中國文化和社會的錯綜複雜性。