蕭遙天

蕭遙天

蕭遙天(1913-1990),又名蕭公畏,號姜園,廣東潮陽人。30年代參加嶺東新文化運動,1950年去香港,1953年定居馬來西亞檳城,從事教學和文藝創作,尤潛心研究潮州文化。60年代為普及馬來西亞華文教育,創辦《教與學月刊》。70年代在東南亞各地舉行書畫展20多次。主要著作有《潮州文化叢書》、《食風樓詩柞》、《冬蟲夏草三部曲》,《熱帶散墨》、《中國人名的研究》和《蕭遙天全集》。

蕭遙天

蕭遙天有多方面的喜好,自謂在學術上是一個“雜貨囊”,的確是一個名副其實的雜家。其少年時,因為喜愛畫畫,為了追求詩情畫意而學詩,又因作畫要題字而攻書法。畫種涉及山水、人物、花鳥、走獸,書以草、隸見長。蕭遙天非常推崇章草,他不僅深學過兩漢刻石,如《石門頌》、《乙瑛碑》、《衡方碑》等,以及學晉魏隋唐寫經,而且尤以索靖的《月儀帖》、皇象的《急就章》等用功甚篤,深得隸書、章草三味。其隸書體態秀逸,柔中藏剛,平靜祥和,娟娟可愛;章草則字眇而有好,勢奇綺而分馳,奇古圓渾,既有隸意又有行書筆法,有一股超脫世俗的韻律感,若清漳長源,流而無限。著名畫家張大千對他評價是:“蕭遙天的筆墨很深刻,是溶詩書畫於一圖的文人畫中的佼佼者。”

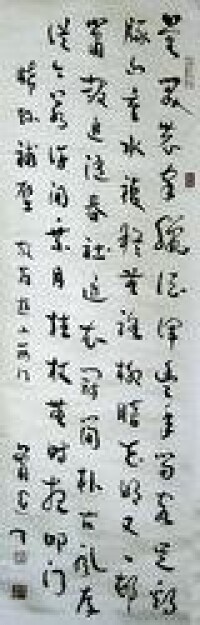

蕭思齊收藏蕭遙天寫給孫的章草陸遊詩:“莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。山重水複疑無路,柳暗花明又一村。蕭鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。從今若許閑乘月,拄杖無時夜叩門。”行列整齊清晰,字距大體均勻,逐個擺開而不牽連,大小彷彿而富於變化,多是縱向取勢,起筆既有逆入蠶頭亦有直接順勢而入,收筆既採用了隸書的磔法又融以今草筆意,拋開了章草傳統書寫章法的束縛,使得節奏強烈,韻律悠揚,給人一種音樂的感覺和強烈的視覺衝擊力,有天真爛漫之奇趣,達到一種含蓄豐約之意境,如“飄風忽舉,鷙鳥乍飛”。

南洋華僑稱蕭遙天為東南亞潮人一枝花。這是有一定依據的,也不過分。弱者用淚水企盼幻想,強者用汗水爭取豐收。

從1950年蕭遙天到香港后不久,在1953年受聘於馬來西亞檳城鍾靈中學,擔任華文組主任后,他便定居檳城,一面教書,另一面又從事潮州文化的研究及著述,寫出了一些很有分量的作品。如果從昔年的論著算起,前後也有五六百萬字!洋洋大觀,全是絞盡腦汁,日夜用汗水換來的心血之作。他的作品有好幾類:小說《春雷》《夜鶯曲》《豹變》《虎變》《龍變》(冬蟲夏草三部曲);詩作《遙天詩草》《不驚人草》(以上為早年之作)《食風樓詩存》;散文《食風樓隨筆》《熱帶散墨》《展畫行腳》《東西談》《人生散墨》《佳節散墨》;其他專著《中國姓氏研究》《蕭氏源流世系人物考》《鄭氏源流世系人物考》《張氏世系源流人物考》《中國人名的研究)《易卦通俗解釋》《修辭說例》《讀藝錄》《寫畫一得》《華文教與學》《年獸與圖騰崇拜》《姜園嵌字聯甲輯》《潮州語言聲韻之研究》《潮州戲劇音樂志》《潮州文化叢談》《潮州先賢與民間傳說》,等等。這些作品尤其以對潮州文化中語言、戲劇、音樂的研究頗有價值,得到各國漢學家的讚譽。

日本一些研究中國戲劇的權威,家中書櫥也藏有蕭遙天的《民間戲劇叢考》(即《潮州戲劇音樂志》)。日本有關報刊曾刊登—篇李芃《青木兒訪問記》,記者問他對此書評價如何?他說:“著者的研究方法,並無大膽的假設,而是在於小心的求證。從蕭先生的筆端看,處處可以見到他的淵博專精,使讀者不能釋卷,一定是一部了不起的著作。”英國劍橋大學教授龍彼得到東京,在荷蘭駐日本大使高羅佩處見到這本書很感興趣,想向高羅佩借看,那知高羅佩回答說:“朋友贈的書,不能借。”東京書店又沒賣,他只好請高羅佩先生寫信介紹才找到蕭遙天,要了幾冊。第二年他已把書的有關部分譯成英文。法國政府官員班文干在香港看到此書,即向香港潮州會館詢問蕭遙天的地址,有關人員告訴他,可能蕭先生住新加坡或馬來西亞。他即去信南洋大學文學院,那知院長是蕭先生的族侄蕭慶威,便和蕭遙天先生聯繫上了。因他是研究傀儡戲的,想和蕭遙天先生討論傀儡戲的有關問題。其他國家的如漢堡大學教授傅吾康,西德布海歌,法國政府有關部門包和帝等對此書都有較好評價。最精彩的和令人讀了難忘的評價莫過於柳北岸對蕭遙天《潮州語言聲韻之研究》的生動有趣的評價了。這裡不妨摘錄一段:“我讀這本書,浮想聯翩,彷彿有一鏡頭,是蕭先生正在召開一個專題研究會,列席的有許慎、顧野王、顧炎武、段玉裁、錢大昕、汪榮寶、李思純、章太炎,以及翁輝東……諸位學人,他們品了潮州功夫茶之後.對於潮州語言音韻,都有發言.而且一致認為潮州語言聲韻,的確存有中州古聲古韻的論據,從而給蕭先生許多研究的意見。

另一個畫面,是蕭先生處於寧靜安謐的山齋,在燭光下,不憚各家發言的繁縟,綜合他們所講的,用來和潮人的語言聲韻比勘,證明都很吻合,使大家明了我們現在所操的潮語,就是千百年以上中州古漢語。按歷來音韻學家們研究古聲古韻,都是從書本上的材料針對書本上的對象,在書本上搬來搬去,好像買空賣空,而且言辭艱深,外行人看不懂,有點莫名其妙。

蕭先生這本書卻引用了很多前人的定論來和一種活生生的方言印證。一點含糊不得,外行人讀了都有親切的體會。蕭先生這種有根有據把書本上已死去的語言來對照潮州人的活口,是前人所未做過的研究,也成了他一家之言。故此書問世,必然是傳世的學術巨著,亦特長存不朽。”

要把—張堅韌的弓拉滿,汗水和淚水代價相等。蕭遙天先生原在抗日勝利后,由劉侯武先生牽頭成立一編纂潮州志館,重新修潮州府志。他當時負責《戲曲音樂志》《潮州語言志》,可當時他們小組裡的人收集的資料有限。如語言志,手頭的資料唯一可借鑒的只有翁於光的《潮汕方言》16卷,但此書毀譽各半,很不公道,必須重新研究,4年的鑽研也未能成書。后與他共事的雙玉去世,饒宗頤先生到香港大學、新加坡大學、香港中文大學任教,蕭遙天也任教馬來西亞。他一面任教一面在海外繼續他原來的研究工作。蕭遇天先生說《潮州戲劇音樂志》單材料的收集整理、彙集便花去整整4個年頭。又說《潮州語言聲韻之研究》一書經移民史之研究、聲韻之研究、語彙之研究一步步推尋,“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。”積40年之奇,才成稿30萬言。在研究中遇到問題之艱辛,耗費精力更不堪言。蕭遙天先生對學術鑽研精神,真使人肅然起敬。

在學術上,他注重調查研究,從調查研究中得出正確的結論。如潮人的來源,從查閱大量的族譜家譜中知道潮人的祖先來源於河南中州,早於客家來潮州500多年。從潮汕各地的迎神賽會中找出潮劇的繁榮興衰的關係。正如他自己所說:“既無藍本可援,也無成規可循,唯有轉向實地調查,資料缺乏現成的,也只好旁搜外尋了。”他從基層文化整理中又找出許多被歷史遺忘的新東西來。

蕭遙天先生在研究《潮州戲劇音樂志》《潮州語言聲韻之研究》《潮州文化叢談》《潮州先賢與民間傳說》中,有不少新發現和新觀點是值得研究潮州文化的人作為參考或借鏡的。明清以後我國不少著名學者發現潮州話,並不象外地人所說的,是不登大雅之堂的俚話、土話,反之而是裡面夾有古時中州的古漢語,很值得研究。現代人把它稱為南蠻“番話”,這是因為潮州地處南海之濱,以前海禁未開,交通閉塞,中原南來的人帶來的中州文化很少與外交往受影響變化,而保持原來面貌。而中原因戰爭和各種原因,各民族的遷居相互滲透的影響,原來的語言反受影響面變化成新的東西,而原來的東西反而聽不懂了。顧炎武、錢大昕、章太炎等名學者都發現古代很多詩詞歌賦甚至佛經用現代漢語去讀不押韻,若用潮語讀有不少則可讀通押韻。不少潮州俚語俗話卻是先秦諸子上古典文詞.可見潮州先民原是中州舊族。可惜這些研究人員都不是潮州人,由於各種原因,都不可能對潮州語言文化進一步研究。蕭遙 天先生在積40餘年研究基礎上提出,他研究全國各地方的戲劇,認為各有所異同和相互影響,各地方戲又都以地方方言唱出。潮州白字戲以潮州方言唱出,它的前身是正字戲。正字戲明末在溫州崛起,南流成南戲,明末流入潮州。清末民國初在潮州演唱不衰。英國牛津大學圖書館有明萬曆潮劇本的《荔鏡記》《金花女》,都是潮州白字戲腳本。而陝北的梆子(西秦)由李自成部隊帶至兩湖,合黃陂、黃岡二黃成為漢戲(潮人稱外江戲)后又轉入安徽,后稱徽班(黃梅戲前身),徽班傳到北京結合河北梆子成為京戲,至於越劇、紹劇則只是百年或幾十年的歷史。因而,潮州白字戲是地方劇種中最古老戲種之一是無疑的。潮州音樂特確有的二四樂譜,可能是古琴樂譜。潮州音樂細膩、幽雅、動聽,這和宋代詞樂有密切關係。在潮樂傳統古調中如《寒鴉戲水》《柳青娘》《粉紅蓮》等都有頭板、拷打、三板,這相似宋詞的增、減、攤破。潮州音樂以表達哀怨、凄涼情感的“話五調”,這卻和宋樂音色“勾”同位。蕭遙天先生說,這絕不是巧合。宋詞先有樂調,詩人按詞譜填詞,可彈也可唱。後來因彈唱人文化不高,只會彈唱不會填詞,而會填詞的文人又大都不會彈唱的音樂,這樣填詞和音樂在後來便分了家,潮州音樂有的樂曲便是分了家的詞樂一部分。

蕭遙天先生還有一些獨特的新鮮見解,儘管這些見解在史書上還查不到,卻在地方志上有所記載,也有作研究的參考價值。如從考查中他“發現唐時,韓愈當時的潮州州治是今廣東潮陽縣臨昆鄉,與大顛卓錫的靈山寺只相隔十華里。並不是現今所說的潮州州治是今潮安縣。因韓愈在潮州當官只有8個月,便無交往機會。”還有認為韓愈祭鱷魚后,潮州鱷魚絕跡的原因是氣候變化。鱷魚是生長於熱帶的,潮州在唐末時尚是熱帶氣候,後來才變為溫帶氣候,它不適合鱷龜生長,鱷魚便不來了。

張大千先生生前曾與馬來西亞著名潮學研究者蕭遙天先生素有交往,頗多韻事,成為潮人津津樂道的藝壇佳話。

蕭遙天有緣獲交畫壇大師張大千是在1935年,當時初入藝術門檻的蕭遙天年方22歲,是“一個默默無聞的窮學生”,而“大千先生36歲,蓄著一部濃黑的鬍子,已是譽滿天下了。”蕭氏十分珍惜這難得的機遇,虛心向大師請教從藝學問。惜從此之後,很長時間裡他們都沒再見過面。

1963年,張大千先生客居獅城,在潮籍畫家陳文希處偶然看到蕭遙天著的語體文散文集《食風樓隨筆》,讀了一下,如沐春風,沉醉其中,愛不釋手,讚賞道:“讀慣文言,語體向來少看,唯蕭遙天的語體文,百讀不厭。”不久,大千先生赴吉隆波舉辦畫展,在會見當地文藝界名流時,意外地重晤了蕭遙天,兩人握手話舊,相談甚歡。畫展結束后,大千先生返回獅城,不久即寄贈《松蔭高士圖》給蕭遙天,在左上款題“遙天道兄留之 張大千爰”,並蓋上“張爰”、“大千居士”兩枚印章。

大千先生十分讚賞蕭氏文學藝術才能,曾評論說:“蕭遙天的筆墨很深刻,是融詩書畫於一圖的文人畫中的佼佼者。”他常隨身攜帶蕭氏的散文集,暇時品讀,“深感可醒倦眼,誘發奇思”。蕭氏後來出版古體詩集《食風樓詩存》時,大千先生欣然應邀提筆題籤。1982年,蕭氏抵台北摩耶精舍看望久病新瘥的大千先生。寒暄片刻后,蕭氏拿出所繪的《鴉雀無聲圖》向大千先生請教。大千先生看后欣然鋪紙命筆,以遒勁的行草,大書“蕭遙天詩文書畫展,弟大千張爰拜題”。當張老押上印章后,脫口道:“我在千千萬萬人面前推薦,這便是信物。”還說蕭氏“下筆深刻”、“往往超過齊白石”,足見張老對蕭氏評價之高。

張老晚年想請名家寫自傳,蕭氏獲悉后即奮勇請纓。張老甚為高興,謂“承為作小傳,猥以淺陋,得附高名以傳,喜極欲狂矣!”蕭氏得到張老首諾后即著手整理資料,編排好綱目,書名擬定為《大千世界》。之後蕭氏每寫完一篇初稿,即郵寄給張老審閱。后因張老患眼疾加上台灣報人謝家孝又率先刊行《張大千先生的世界》,蕭氏只得中途擱筆。張老逝世后,蕭氏感恩張老生前“深愛之摯情”,又著手續寫《大千世界》傳記。但好事多磨,世事難料,不久蕭氏也因操勞過度而與世長辭,《大千世界》終成未竟之作,實為憾事。