蜀身毒道

蜀身毒道

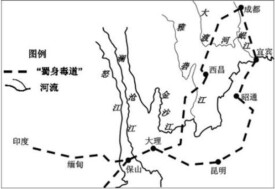

蜀身(yuān)毒(dú)道是指我國古代有一條從四川成都,經雲南的大理、保山、德宏進入緬甸,再通往印度的重要交通線,被稱之為西南陸地的“絲綢之路”。蜀身毒道從今四川起始,經雲南的昭通、曲靖、大理,從保山出境入緬甸、泰國,到達印度,再從印度翻山越海抵達中亞,然後直至地中海沿岸。在這條古商道上,中國商人通過撣國(今緬甸)或身毒(即印度)商人與大夏的商人進行貨物交換,用絲綢或邛竹杖,換回金、貝、玉石、琥珀、琉璃製品等。

公元前122年,博望候張騫從西域歸來,向漢武帝稟報了他在大夏(今阿富汗北部)的奇特發現,“居大夏時見蜀布、卭竹杖,問所從來,曰東南身毒(今印度)國。”歷代帝王的官方記載上從未有過通商記錄的西域國土上,張騫居然發現了大量獨產於四川的蜀布和卭杖。張騫在大夏時,得知由蜀(今四川盆地)西南取道身毒(今印度)可通大夏,張騫及時地報道了與西北諸國往來的可能性;他暗示了與那些地區通商的潛在價值。他還指出了與像中國那樣反匈奴的其他民族結盟的好處。具有雄才大略而又好大喜功的漢武帝聽后十分驚喜,決心不惜一切代價打通從西南到大夏的官道,由官方參與商業貿易,擴大疆土。武帝即封張騫為博望侯,命其以蜀郡(治所在成都)、踺為郡(治所在宜賓西南)為據點,派遣四路秘密使者,分頭探索通往身毒的道路,但都遭到西南少數民族的阻攔未獲成功。武帝又從內地廣徵士卒,舉兵攻打西南夷、夜郎、滇等國及許多部落。但由於封建統治者造成的民族隔閡太深,以及昆明、雋等族的頭人酋長為了壟斷豐厚的過境貿易而拚死抵抗,歷經十餘年,結果僅打通了從成都到洱海地區的道路,官方使者未能超過大理至保山一帶,只能通過各部族、印度作中介與大夏商人間接貿易。

其實早在春秋時期,西南人就在崇山峻岭中開闢了一條通向南亞次大陸及中南半島的民間“走私通道”。這條中國最古老的道路使雲南成為古老中國最早的“改革開放”前沿。印度洋的海風從此吹入紅色高原,馱著蜀布、絲綢和漆器的馬隊從蜀地出發越過高黎貢山后,抵達騰越(今騰衝)與印度商人交換商品。或繼續前行,越過親敦江和那加山脈到印度阿薩姆邦,然後沿著布拉馬普特拉河谷再抵達印度平原。“竊出商賈,無所不通”。印度和中亞的玻璃、寶石、海貝以及宗教與哲學也隨著返回的馬幫進入始終被中原認為是蠻荒之地的西南夷地區。此時的中原正陷在與匈奴的連年戰爭之中,加之航海業不發達,著名的北方絲綢之路和海上絲綢之路尚未開通,這條從西南通往印度的古道便成了當時中國與外面世界的唯一通道。可是當時的統治者對於這條民間的秘密通道全然不知,直到張騫遞上奏章那一刻,“蜀身毒道”才第一次出現在帝王的視野里。西南絲綢之路,在漢代被稱為“蜀身毒道”即古蜀通往身毒(印度)的道路,其東起古蜀都,西至印度,是郡縣相連、驛路相接的西南絲綢之路,據史學家考證“蜀身毒道”分為南、西兩道,南道分為岷江道、五尺道,岷江道自成都沿岷江南下至宜賓,是李冰燒崖劈山所築;五尺道是秦將常頰所修築,由宜賓至下關(大理),因所經地域山巒險隘,驛道不同於秦朝常制,僅寬五尺,故稱為五尺道。南道由成都一宜賓一昭通一曲靖一昆明一楚雄一大理一保山(永昌)一騰衝一古永一緬甸(撣國)一印度(身毒)。西道又稱氂牛道,是司馬相如沿古氂牛羌部南下故道修築而成,即由成都一邛崍一蘆山一瀘沽一西昌一鹽源一大姚一祥雲一大理與南路匯合。

雖然早在秦統一前,蜀守李冰父子就開始了對西南夷道的開發,但真正大規模的兩次開發是在西漢王朝漢武帝執政期間。《史記,平淮書》載:“唐蒙、司馬相如開路西南夷,鑿山通道千餘里,以廣巴蜀。”然而,開鑿西南夷道的工程實在太過巨大,徵發開道的士卒均為巴蜀人,曠日持久的工程勞民傷財,加上當時漢武帝的當務之急是平定北方匈奴,於是,“秋,罷西南夷。”

四年之後,張騫再次出使西域歸來再次激發了漢武帝開鑿西南夷道的決心。因為第一次開鑿的目的不過是出於封建帝王“一點四方”的心理,“普天之下,莫非王圖,率土之濱,莫非王臣。”而這一次,張騫帶回的西域奇珍讓漢武帝看到了實實在在的利益——具有世界眼光的漢武帝要開闢一條直通身毒、大夏的“國際通道”。他揮斥方逎,用軍隊作為先驅,強行開道,以通大夏,他用武力將西南夷道通到滇西洱海地區,“通博南山,度瀾滄水”直至“蜀身毒道”國內最後一段——“永昌道”開通。公元69年,漢王朝開拓和經營西南的最邊遠的郡——永昌郡設立。自此,西夷道、南夷道、永昌道連成一線,古道全線貫通。

早在漢代,己有中國人經過緬北到印度再由印度平原去往大夏,但這些都是負販的賈客。張騫於漢元狩元年(公元前一百二十二年)出使大夏(大抵今日的阿富汗一帶)時所發現的蜀布及鄧竹杖,就是四川的賈客運售至印度的。這些四川特產怎樣能運售至印度呢?因為在那時,中印與大夏之間,早已有一條經過緬北的商業通道。唐代地理學家賈耽,在其“入四夷路程”內,亦提及這條經過緬北的中國印度大夏通道。新唐書卷四十三下有節錄。賈耽雲:

“自羊直佯(大理)城西至永昌故郡三百里。又西渡怒江至者葛亮城(高黎共山分水嶺上)二百里。又南至樂城(即么些樂城—大抵在盈江附近)二百里。又入騾國境經萬公等八部落至悉利城(大約今日的昔卜Hsipaw)七百里。又經突是城(大約今日的叫棲kyaukse)至騾國千里。又自驟國西度黑山(即今日的欽山chinhills),至東天竺迎摩波國(即今日的高哈提Gauhati)……。

“一路自諸葛亮城西去騰充城(即今日的騰衝)二百里。又西至彌城(約今日的盞西)百里,又西行過山二百里至麗水城(大約是今日的允冒)。乃西渡麗水(伊拉瓦底江)、龍泉水(孟拱河)二百里至安西城(孟拱)。乃西渡彌諾江水(欽敦江Chindwin)千里至大秦婆羅門國。又西渡大嶺三百里至東天竺北界圈沒慮國(亦即前面所述的迦摩波國》......。與驟國往婆羅門路合。”

漢代賈客經過緬北的路途,與賈耽所記的道路,當無極大的差別。

這條中國經過緬北到達印度大夏的西南絲綢之路,長期秘密掌握在西南夷商人與宗教僧侶的手中直到唐朝隨著各方交流的加劇才逐漸暴露於世人的目光中。另外,《漢書,地理志》載有中國東南沿海至印度半島的海上絲綢之路:“自日南(越南)障塞、徐聞(廣東),合浦(廣西)船行可五月,有都元國(蘇門答臘);又船行可四月,有邑盧沒國(緬甸);又船行可二十餘日,有諶離國;步行可十餘日,有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月餘,有黃支國(印度),有譯長,屬黃門,與應募者俱入海市明珠、壁流離、奇石異物,齎黃金雜繒而往……黃支船行可八月,到皮宗;船行可三月,到日南象林界雲。……到日南(今越南中部)、象林(今越南廣南濰川南)界雲。黃支之南有已程不國(今斯里蘭卡),漢之譯使自此還矣。”在造船和航海技術尚不發達的漢代,船只能夠到達印度東南海岸的黃支國(今印度康契普拉姆)和已程不國(今斯里蘭卡),需要盡量靠近海岸航行,必然經停沿海的越南、泰國、緬甸等地。有學者認為,邑盧沒國、諶離國、夫甘都盧國故地都在今緬甸境內。

東漢時期,出現了中緬兩國官方交往的記載:《後漢書,南蠻西南夷列傳》載,和帝永元六年(94),永呂郡“徼外敦忍乙王莫延慕義,遣使譯獻犀牛、大象”;九年,“徼外蠻及撣國王雍由調遣重譯奉國珍寶,和帝賜金印紫綬,小君長皆加印綬、錢帛”;安帝永寧元年(120)。撣閏王雍山調再次‘遣使者詣闕朝賀,獻樂及幻人,能變化吐火,自支解,易牛馬頭。又善跳丸,數乃至千。自言我海西人。海西即大秦也,撣國西南通大秦。明年元會,安帝作樂於庭,【封雍由調為漢大都尉】,賜印綬、金銀、彩繒各有差也。順帝永建六年(131)十二月,撣國再次“遣使貢獻”敦忍乙在永昌郡(今保山)激外,很可能位於今緬甸境內。而關於撣國學者普遍認為其為緬甸古國:如顧炎武《天下郡國利病書》雲:“緬人古朱波也,漢通西南夷后謂之撣,唐謂之驃,宋元謂之緬。”姚枬也提出,撣國無疑就是緬甸中北部的SHanStaTes。緬甸多次遣使中國,說明這一時期中緬往來已經比較頻繁。《三國志·魏志》也載大秦有“水道通益州永昌郡”。《魏略》說大秦有“水道通益州永昌,故永昌出異物,前世但論有水道,不知有陸道”。

三國時期,則記載扶南之西南有林陽國,土地平博。緬甸的林陽國去金陳國(即金鄰國)無水道只有車馬行,中國古籍中還提到了商業發達的緬甸南部沿海國家頓遜(又作典遜)國。魏晉南北朝後期又出現驃國。

隋唐時期,中緬交往更為密切,據《隋書·真臘列傳》載,真臘“西有朱江國”,真臘“與參平、朱江二國和親,數與臨邑、陀桓二國戰爭”。有學者提出,朱江國即魏晉南北朝後期中國典籍中的驃國,陀桓國則位於今緬甸南部土瓦一帶或泰國南部。到唐代時,緬甸驃國日漸強盛,其與唐朝及南詔政權的關係非常密切。《舊唐書》和《新唐書》因此專列《驃國列傳》,開正史為緬甸古國專立列傳之風。特別是《新唐書·驃國列傳》詳細記載了驃國的政治、經濟、地理、歷史及與唐朝的往來。據記載,德宗貞元年間,驃國王雍羌聽聞南詔歸附唐朝,亦思內附,南詔王異牟尋聽說后,遣使拜見劍南西川節度使韋皋,“請獻夷中歌曲,且令驃國進樂人”。不久,雍羌遣其弟舒難陀率團訪問中國。貞元十八年(802)止正月,鏢國使團到達長安,受到德宗接見。這次使團規模龐大,隨帶樂工35人,樂器22種,奏曲12種。德宗授舒難陀為太僕卿,遣之歸國。之後,憲宗元和元年(806),要國再次遺使來華。文宗太和六年(832),南詔軍隊劫掠膘國民三千,遷往拓東。宣宗大中十二年(858)鏢國遭獅子國人侵,求救於南詔,南詔王勸豐佑派段宗膀率軍往援。次年擊退獅子國來犯軍隊后,縹國以金佛酬謝,段宗膀率南詔軍隊返回騰越,宗咸通三年(862),膘國又一次遣使唐朝。除鏢國外,唐代史書中還記載有“彌臣國”。德宗貞元二十年(804),彌臣國遣使朝貢,次年四月,唐德宗封其嗣王道勿禮為彌臣國王。文宗太和九年(835),南詔軍隊攻破彌臣國,“劫金銀,擄其族二千人,配麗水淘金”。隨著中緬交往的增多,這一時期中緬印陸路交通出現了兩條路線。一路為自羊苴咩城(大理)經永昌、諸葛亮城(龍陵)、樂城(遮放),入鏢國境至天竺(印度),另一路為諸葛亮城經騰衝、彌城(屬大理)、麗水、安西,至大秦婆羅門國,又至東天竺和中天竺,最後與縹國往婆羅門路合。另外,樊綽的《蠻書》也記載了從鏢國和彌臣國都城到雲南永昌的道里路程以及兩國的政治、經濟、地理、風俗習慣等。

宋仁宗慶曆四年,緬甸歷史上出現了第一個統一的封建王朝—蒲甘王朝(1044年—1287年)。據中國史籍記載,蒲甘王朝曾兩次遣使訪華。第一次是北宋徽宗崇寧五年(1106),蒲甘國遣使入貢,宋徽宗擬用接待注輦國的禮儀接待蒲甘國使臣,尚書省官員奏稱,注輦國為三佛齊附屬之小國,“蒲甘乃大國,不可下視附庸小國。欲如大食、交趾諸國禮”。宋徽宗從之。第二次是南宋高宗紹興六年(1136),蒲甘國“表貢方物”,宋高宗下令“優與回賜”。而據緬甸史籍記載、蒲甘土朝曾兩次到宋朝求取佛牙。第次是王朝奠基者阿奴律陀在位(1044一1077年)時,親率水陸大軍前往南沼求取佛牙,南詔王緊閉國都大理城門。後來南詔王出城與阿奴律陀相見,阿奴律陀獲贈碧玉佛像,而佛牙則不可得焉。第二次是阿朗悉都在位(1112一1167年)時,再次親往中國迎取佛牙,然“佛牙仍處空中不肯降下”,阿朗悉都只能空手而歸①:.隨著雙方交往的增多,中國人對蒲甘王朝的認識進一步加深。除《宋史》專設《蒲甘列傳》外,周去非的《嶺外代答》和趙汝適的《諸蕃志》也有關於蒲甘國的專條記述。

在緬甸南部伊洛瓦底江下游地區,公元前後已有孟人居住。當時印度人把這一地區稱為(“蘇瓦納布米”),意即“黃金地”。人們以為印度人進入緬甸,只限於沿海區域及緬甸中部平原地帶,唯據4世紀的華陽國志,印度人亦曾沿雷多一帶山區,越過森林山以而進入緬北之通道,深入緬北中緬邊境,因此,緬甸受印度文化之熏陶很深。

正如西方學者所說令人驚奇的是,從公元初午就與中國發生密切商業和外交聯繫的緬甸在文化方而受中國之影響卻是無足輕重的。其實這是中國和印度的文化活動對緬甸產生了截然不同的影響的結果。

中國本土可以稱得上宗教的只有兩種類型,一種是直接系統繼承禮樂祭祀的儒家化的儒教,儒生把儒教當寶貝只肯給不異與中華的地區或曾為中國部分的地區,堅決不隨便傳播。一種是流傳於民間祭祀的道家化的道教,以前學者認為道教建制(宗教學上指完整而又系統的宗教體系)是在王重陽時期,現在隨著敦煌出土文獻推論是六朝時期,但此時印度諸教基本已經傳遍了南亞、中亞、東亞、東南亞等地區的各部落或國家,再想傳進去就很困難,這是由於宗教滲透的方式進行文化傳播。

絲綢之路

中南半島城邦國的發展和海上絲綢之路有關,所處城邦都在這條路線上這樣才滋生了扶南國;緬甸的城邦國家則是在印度到中國西南蜀身毒道上形成的是為驃國。古典時代一直到中世紀初,中南半島大國尊循的是商業立國而商業離不開航線和商路。這兩條路線的疏遠導致兩個先興起的國家沒有競爭的必要,而地形和早期技術的限制的隔絕又導致了兩個國家沒有競爭的可能。

最後,中心地區(中央王朝).與邊遠地區(徼外省、屬國)的關係是一種鬆散的“曼茶羅”關係。這種政治結構是種內聚力程度很低的鬆散結構。

在對早期東南亞政治發展的文化背景和歷史模式進行考察和研究后,美國學者O·W·沃爾特斯提出了一種“王圈(Circlesof Kings)理論,或稱為“曼荼羅(Mandalas)理論”。沃爾特斯認為,“王圈政治結構的存在是東南亞早期歷史的一種普遍現象”,“東南亞早期的政治版圖是從史前時期定居人群的網狀組織發展而來的,並且在歷史記載中呈現一種部分重迭的曼荼羅或王圈的拼揍的狀況。在每一個曼荼羅內,有一個國王,具有神和宇宙的權威。他宣稱自己的權威凌駕於王國內名義上降服於他的盟友及封臣的其他統治者之上。”

“王圈理論”在內涵上有兩個基本要點:一是在宗教方面,統治者分享神的權威,通過宗教儀式使自己神聖化,吸引追隨者;二是在政治方面,“王圈”代表了在一個無固定邊界的地理區域內的一種特殊的、不穩定的政治狀況,“王圈”內眾多權力中心靠私人依附關係而結成一張“政治效忠網”。在這種情形下,最高統治者的實際角色“不是獨裁者(專制者),而是可影響和能保持和平並能動員許多不同集團(邦國)的斡旋者”。因此,“王圈”統治者的行政控制權常常僅限於他直接影響下的領土。這使得“王圈”中央王權的政治影響很少能夠長期持續,常伴隨精神權威和政治權力的轉移而發生變化,從而引起政治空間的不斷重組。”

東漢時,可能有中國人經此道至印度者《後漢書·西域傳》記載有東離國(《魏略》作車離國),都沙奇城(saketa),在大竺東南3000里,列城數十,皆稱王,後為大月氏所征服。車離即喬薩羅國,在今印度科羅曼德爾(coromandel)沿岸。《魏略》說此國一名禮惟特、一名沛隸王。沛隸是古代居住在恆河三角洲北方的奔那(pundra)人。其南方為孟加(Vanga)人,漢代文獻中寫作盤起,《魏略·西戌傳》稱盤越國,又名漢越王,“在天竺東南數千里,與益部相近。其人小與中國人等。蜀人賈似至焉。”,古稱高達--孟加(gauda-bengala)。高達泛指三角洲巴吉拉提河兩岸直到海濱的廣大地區,相當於孟加拉南部地區。此地除了西北絲路南道越蔥嶺,經貴霜至天竺,轉向東南恆河流域入海口可至,中國西南地區的商人大概也有經緬道而至者。中亞、西亞的商人也可以從開伯爾山口進入印度河谷,越過山口后,就是一望無際的大平原以及平原之上的幾百個小邦國,之後貨物由西南夷中轉商翻過中緬山區運送進入巴蜀。

若從東漢的益州(東漢時治所在四川雒縣,中平中移毛綿竹,興平中又移至成都)出發,南行折西,經今大理過瀾滄江,到永昌郡(今或南保山),西行過怒江,出高黎貢山至騰衝,再從這裡西南行到蒲甘(在今緬甸中部,伊洛瓦底江中游東岸)。由蒲甘沿親敦江而上,經胡康河谷由曼尼普爾進入阿薩密,再南下達卡地區(在今孟加拉國),由此溯恆河而西,從陸路入印度。在印度經華氏城(巴特那)、曲女城(開瑙季)到亞穆納河畔的馬士臘,北上五河流域的奢羯羅(今巴基斯坦錫亞爾科特)、塔克西拉(今錫爾卡普),過普爾山口至大夏(今阿富汗),與西北絲綢之路在木鹿(merv,今土庫曼境內的馬里)匯合;除了走陸路完成與西北絲路的連接之外,從緬甸亦可走水路沿伊洛瓦底江順流而下,出孟加拉灣航行到印度。與印度洋航道連接起來。《魏略·西戎傳》記載,大秦國水道通益州永昌郡,當由緬甸海岸登陸而達永昌。《厄立特里業海航行記》關於印度東海岸以東地方的描述也可以印證這條路線。英國歷史學家哈威在《緬甸史》中說,公元前2世紀以來,中國以緬甸為商業通道,“循伊洛瓦底江為一道、循薩爾溫江為一道,尚有一道循彌諾江(chindwinr,今親敦江)經曼尼普爾(Mannipur)乘馬需三月乃至阿富汗。商人在其地以中國絲綢等名產,換取緬甸的寶石、翡翠、木棉;印度的犀角、象牙和歐洲的黃金等珍品”。