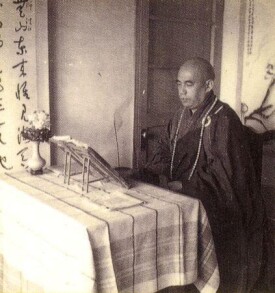

斌宗法師

斌宗法師

斌宗法師,上人俗姓施,名能展,一九一一年(辛亥)二月初五,降生於台灣鹿港。其先世祖父為當地巨富,父昧目公為當代名醫,文學德行亦稱於世,上人少時智慧超人,五歲時就有成人的智慧,能教化同陣的小朋友行善,諸惡莫作。天資超人,坐立端正,品性良好,且有驚人的記憶力。六、七歲時,已通粗淺文字,喜讀經書,吟詩。

始正式受教於私塾,但教師所教有限,深感不足。是時書塾對於學生系個別教授,因此購買許多不同類的書籍,當教師給同學講解其他課程時,則虛心旁聽,所讀科目甚多,文、史、詩、詞、均有之。上人極用功,讀書不分晝夜,往往因之過度疲倦,有時甚至體力不支而伏在桌上假睡。如是一年,所學多常人數倍,且較諸正式授課的同學精通,常為同學師。

十四歲那年春天,一日,遇一買賣古書者挑擔許多書籍從門前經過。上人素極愛好古書,乃喚住該書販,觀其書籍,多為前所未聞未見者。原是一佛寺廢去,經典佛書被拍賣,書販所賣者多為佛教經典,上人以好奇而購之。從那經典得感悟世間無常,深感‘功名富貴渾如夢’(上人十四歲時作七言詩中之一句),乃發出家學佛,救度眾生之宏願。又念割台事及其後經過,更證實世界上的‘無常變幻’。

上人由是曾要求出家,但未得其父之許可。這時追求真理之心愿已堅決,於是有一天上人逃走到法雲寺,家人因念年紀尚小,不甘其受出家生活之‘苦’到處尋找,終被追回。

四月初七夜,上人用繩索穿過屋樑,將其一端繫於一件笨重的傢俱,引其另一端,乘家人已入睡的時機,安全地從樓上墜下,逃往獅頭山禮閑雲禪師出家。其後也曾漫遊全省較有名的佛教勝地,如大湖、觀音山、五指山、岡山等處。

十七歲的那年,因種種因緣,上人決定結茅獨居於汴峰(台中市郊頭汴坑)。每日授課學生以維持自給的生活,不願受友人或信士的供養,也不接受饋贈。有時柴米皆盡,乃先向學生借用,及束修時照數退還。那時有一信士金山夫人(即後來獅頭山海會庵第一代住持比丘尼達明師),曾以大量米糧供養,上人不受而退還之。

上人悲嘆海角孤島的台灣,不得大法師指導,乃發心前往祖國留學,求法。同時渴望禮拜名山古剎、菩薩聖跡,參訪高僧大德。

同年春,決心內渡,雖是貧僧,但貧窮無法阻止向上心愿。上人不願化緣或求助於友人,甚至不受諸友送行,悄然離開茅房,但留一詩以別騷壇諸詩友。離開汴峰時,僅有一知己信徒發覺,乃贈十元為旅途之用,這對於一貧僧而言,卻是一大筆的數目。

初渡大陸后,上人在福建遊學,先游鼓山湧泉寺,在此期間曾參訪虛雲老和尚,且曾與虛公老和尚暨宗鏡心月二師同登屴崱峰。上人早有參訪古月和尚之念,但不幸來時師已西歸,乃吟詩念之。此外,曾與會泉法師等同游鼓浪嶼,亦曾謁良達老法師。

不久離閩省,南遊廣東曹溪南華寺;轉而北上前往南海普陀山禮拜大悲觀世音菩薩;是后往寧波阿育王寺禮拜佛陀舍利。轉而行腳太白山天童寺謁太白山義興老和尚塔,禮拜八指頭陀塔。

是時適逢天童寺開戒,圓瑛老法師為戒和尚,上人往受俱足戒,圓瑛老法師早年曾游台,已先知上人聲譽,故受圓老甚器重。

圓老深知台灣寺院風俗,知道一般台灣僧人很少吃苦,深恐上人不能克戒期中之困難,乃婉勸上人說:‘恐怕不堪受苦,可暫住上客堂,僅在必要時入戒堂受訓……’上人深感圓老慈愛,但願與一般僧眾同入戒堂,不畏膚體之折磨,願學大陸莊嚴僧行。圓老深為之嘉許讚歎。

同年春天受戒畢,明朗風光給與一行腳僧人者,非春之嫵媚與良辰美景,而是明心見性,得無掛無礙的快樂。年輕的和尚這時正如春天裡的萬物發揮著青春的生命力,但所追求的是無上的佛法,證到一種不可思議的境界。

上人離台內渡之初,曾‘擬作十年游’,計劃在國內作較長期的住錫。不幸七七事變發生,繼之八一三,中日關係繼續惡化。時台灣為日所據,上人既為台籍人士自不免被歧視。有時甚至被誤會為:‘台灣人就是日本人’。又深恐被當局注視,帶來不必要的麻煩或懷疑,因此不得不離開天台,上人二十九歲。

同年,上人感於過去的台灣佛教,深受日人的遺毒,欲須顯明祖國佛教的正統,非力弘不可,故特創設佛學高級研究班,除在法源說法外,上人較少往來南北講經,同年春,則在新竹佛教支會講地藏經,此時盛況空前,聽講諸弟子信士來自南北,幾全台各處均有之。此時聽眾大部分住在新竹,每晨、每晚由大弟子輪流復講。冬十月再講地藏經於獅山元光寺。十二月在台中寶善寺講普門品。第二年夏在獅山勸化堂講彌陀經。八月應新竹魏經龍、周敏益諸居士之請,在本願寺講楞嚴經,本擬講期為三年,但因經濟情形不能安定,無法支持太久,月余而散。

上人說理精闢,能深入淺出,凡遇深奧難明處,每設喻以曉之,務使聽眾悉能明了而後已!苦口婆心,諄諄善誘,令人讚嘆不已。

上人每次講經,均依天台五重玄義講釋。對每一語句則又‘預釋’、‘分釋’、再‘合釋’。因此有一不識字的老人竟在聽完一部經典后,能通國文。

兩年間,上人也曾在新竹公共場所作較通俗式的演講,但所講有時仍是一部經典,法會期間或一星期,或十天。

同年冬,上人為要專門造就弘法人材,在法源寺創辦南天台佛學研究院。

從大陸歸台後,上人不辭勞苦,為諸弟子信徒說法。自政府遷台,大陸諸法師大德隨政府來台,上人至感安慰,認為寶島佛教的黃金時代來臨,不但傳教不致中斷,且將是佛教開始復興之時,上人並特關照諸台籍弟子信徒,勿因語言不便,而失去聞法的好機會,應多多聽聞大陸諸法師說法。既喜慰弘法有人故自一九五零年來很少出門,四十年佛陀成道日開始正式閉關專為諸學子們講學。

同年十二月八日放關,十二月十一日即在新竹中山堂演講。十二月十三日應台北諸信徒之請,在台北蓬萊國校禮堂講阿彌陀經,聽眾空前,皈依者極多。

同年一月十八日又南下屏東東山寺講楞嚴經。雖是春天,南部氣候炎熱,上人血壓甚高,諸弟子信徒均為上人而祈禱。楞嚴法會之後,上人往岡山說法,並在南部到處演講開示,直到三月中旬才回寺。

同年四月,台中蓮社傳授在家菩薩戒,上人南下主持。

此外,上人也曾往桃園麻瘋院(樂生院),為一病群患者說法,多數患者皆皈依上人。

同年十一月一日,為覺心法師在台北市中山北路創設南天台弘法院。

同年八月,上人健康情形一日不如一日,因之就醫於郭內科,住錫弘法院靜養。

九月二十五日在弘法院,長壽會席上為諸弟子信徒們開示,此為上人最後的一次說法。之後健康情形未見好轉,十一月,上人已宣示欲入涅盤,經諸弟子苦留長期住世,始允入院就醫,印心、廣心二師隨侍左右,日夜服侍不懈,覺心師則每日數次到醫院問候。上人極慈悲,仍關懷諸弟子,知弘法院寺務繁多,常對覺心師說:‘覺心,你很忙,可以不必常來。’

農曆二月初一,回弘法院靜養,法體已漸見好轉,直至十九日(公曆四月七日)晨觀世音菩薩聖誕節,安詳示寂於弘法院。

四月十三日,荼毗典禮,得舍利甚多。

上人是‘解’‘行’並重的高僧,一生大慈大悲,弘法利生,戒行極其莊嚴。諸弟子信徒們已決定在新竹古奇峰南天台法源講寺山上建斌宗大師舍利塔,以永念上人事迹。

八苦

一、苦苦——此乃欲界所受之苦(單指人間言),三途(地獄、餓鬼、畜生)之苦自不待言,就是生存人道,以感有漏之身,有生老病死,已名為苦,再遇到其他苦的環境,如冤憎相會,恩愛別離,所求不得,乃至天災人禍等苦,一切眾苦追迫,苦上加苦,故謂之苦苦。譬如畜生已受痴昧無知之苦,更加被人鞭打、宰殺、烹煮、食啖等苦,其義相同。

二、壞苦(壞是壞滅,苦乃迫惱之謂)乃六欲天及色界天所受之苦,天上雖比人間快樂得多,但是非永遠,有敗壞的,如六欲天(四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天)的天人雖受衣食隨意,宮殿莊嚴之樂,乃其有漏十善所感,終有福盡墮落之日,其時有五衰相現:一、衣裳垢膩,二、頭上花萎,三、身失威光,四、腋下臭出,五、不樂本座,其時痛苦非常。涅槃經云:‘天上雖無大苦惱事,然五衰相現,極受大苦,與地獄同等......’。就是色界的初禪天得......此乃世間有漏之禪,終有變壞之可能,當其定壞之時,生大苦惱,隨念墜落,此即壞苦也。

三、行苦(行是遷流不息生死無常之意)此乃無色界天所受之苦,此天無色質之累,有空定之樂,雖是最高之非想非非想處天,壽八萬四仟大劫,然而壽滿定盡之時,還要墮落輪迴,其時生大懊惱,如箭入體,其痛苦莫可言喻!“智度論”云:‘上二界死時,生大懊惱,甚於下界,譬如極高之處,墮落碎爛’,其痛苦可知矣。雖未墮時,也不免常受行陰念念遷流之苦,故曰行苦。

若廣義來說,則三界的一切,莫不含有無常轉變的行苦之氣分!例如:世界則陵遷谷變,滄海桑田。人身則昔日朱顏,今朝白髮。心念則忽焉喜樂,忽焉哀怒。時令則晝夜轉運,寒暑遷移。天道則陰晴晦明,風雲不測,日月互催。人事則窮通得失,富貴循環,興衰靡定。世情冷暖炎涼,昨日逢迎,今朝怨罵,無時無地無物不在無常生滅中轉變。固知人有老病死等苦,莫不皆為無常轉變所驅使,所謂於念念生滅中,不知不覺地賜給我們許多痛苦,乃由身心環境轉變無常的所受之痛苦曰行苦。

總之,諸天雖然快樂,但非究竟,無永遠故,有壞苦行苦故,偈云:‘縱然生到非非想,不若西方歸去來’,故佛教不以升天為稀奇,乃以出三界輪迴為要點,往生佛國為旨趣。

複次,壞行二苦不一定局於上二界,蓋人間仍亦有之。良以世間有為之法,事無堅遠,日中則昃,月圓則缺,天道尚然,何況人事呢!尤其是娑婆根本是苦,雖有少分之樂,乃樂中帶苦,非真樂也。就是真樂,亦難長久享受。如世間榮華富貴,恩愛地位等,何能常恆?所謂‘天上無常圓之月,人間無不謝之花’,一旦樂境失去,悲心續起,即樂極生悲也。彼時所感之苦,有不堪言,嗜酒狂嫖濫賭等,由樂事之去而生苦惱者,謂之壞苦。就是未失時,中間不知也要發生多少逆境。至於嗜酒耽色等壞事,一班放蕩無知之輩,竟迷而弗覺,耽執之不舍,認以為快樂者,更不必談。

又一切諸法,剎那生滅,遷變無常,所謂瞬息間而春去秋來,不覺地發生爪長;沒有一法是常住的。“成實論”云:‘萬法剎那生,萬法剎那滅,轉轉相續也’。又經云:‘諸行無常是生滅法’。如世界有‘成住壞空’,吾人不想則罷,若要脫離這生滅無常之苦,只好趕快念佛求生極樂,永了生死,得常樂我凈,大家以為如何?

總上三苦,人道之苦乃苦苦也;其中少分之樂,壞苦也;於無常轉變的非苦非樂之境為行苦也。又欲界具足三苦,色界無苦苦,無色界唯行苦。以上解釋三苦畢。玆再來解釋八苦:

一、生苦——人之生也,都是隨業受報,依前生之業,與人道相應者,則投生為人,最初流愛為種,攬父母精血,納識業為胎。處在母腹的生臟之下,熟臟之上,上壓穢食,下熏臭氣。母飲冷時,勝於冰雪凍膚,如入寒冰地獄;母吞熱時,極似沸湯灌體,無異鑊湯地獄;母啖粗時,誠如山石壓身,彷彿夾山地獄。尤其胎中穢窄,迷悶難堪,隨母氣息出入,種種不得自由。幽囚十月,如禁牢獄,經中名之為胎獄,詢不過分。及出胎時,柔軟肌膚,被風吹如刀割,痛苦莫喻。因嬰孩痴騃,又不解說話,只知道由這呱呱一哭,竟哭出無數的痛苦出來。以為人之一生,從此起不知道要吃足了多少苦頭。此種生苦,古人曾形容他為生龜脫殼,其痛苦可知矣!至於難產橫生之慘更不忍言,母子生命懸危,凡為人者,無法逃過此關。省庵大師的詩云:‘業風吹識入胞胎,獄戶深藏實可哀,每過飢虛倒懸下,頻驚粗食壓山來......’。我也有句詩說:‘此世當思歸極樂,來生不願入胞胎’。

二、老苦——歲月無情,不知不覺地,能把人們催促到‘萬事輸人己退藏’的地方去,創傷得我們真是無處不傷神,混身病態,諸根朽敗,則力弱形枯,神衰智鈍,眼花耳聾,腰酸骨痛,口吃齒缺,鶴髮雞皮,一切行動都不如意,汝看苦不苦呢?可是世間無有不老之人。詩曰:‘流淚暗思童稚樂,見人空話壯年強’。余意:‘寄語少年須努力,莫待覺悟老來遲’。

三、病苦——人無千日好,花無百日紅,世間那有無病之人?偶一四大不調,則諸根痛患,飲食俱廢,坐卧不安。單說頭暈齒痛,已是痛苦不堪,況沉珂酷疾,大病連年乎!病的厲害,就是三國時代雄赳赳的張飛,也極駭怕而無可奈何。詩云:‘四大因時偶暫乖,此身無計可安排,殘燈留影不成夢,夜雨滴愁空滿街’。我說:‘健時莫為因循誤,病到方知懺悔遲’。

四、死苦——人生如夢,幻質匪堅,從來未有不死之人。當世緣既盡,四大分離之際,抽筋折骨痛苦難言,古人形容為活牛剝皮,思之悚然。至於橫禍慘死,骨破腸穿,身首分離,更不忍談。並且臨終時,家親繞榻,恩愛訣別,同時一切業境頓現,真是千愁快悒,萬怖慞惶,霎時一命嗚呼!寂然孤逝,冥途渺渺,幽怨重重。假使生前妄造惡業,墮於三途,其苦更不堪設想矣!詩云:‘識神將盡,忽無常,四大分離難主張,脫殼生龜真痛絕,落湯螃蟹漫慞惶......’。我說:‘念佛必蒙垂接引,賦歸極樂亦欣然’。

五、愛別離苦——好景不常,欲合偏離,雖雲人生聚散無常,可是恩愛割別,亦是人生一大苦事,一家眷屬的團圓,父母妻子的恩愛,因緣所使,或生離、或死別,乃至一旦家散人亡,這麼人生,是苦非苦不消說也。詩云:‘生離死別最堪傷,每話令人慾斷腸,虞氏帳中辭項羽,明妃馬上謝君王......’。余意:‘悟得因緣生滅法,自無恩愛別離愁’。

六、怨憎會苦——此有二種說法:一、是冤家會遇,如眼中釘,發生憎恨。一是宿世冤緣結為六親眷屬,一處同居,互為惱氣,仇怨之人,欲離偏合,狹路相逢,無可逃避,汝看苦不苦呢?詩云:‘苦事人情皆欲避,誰知夙業自相招,兵敗張巡思作鬼,身亡蕭氏願為貓......’。我也有句詩說:‘好將佛教善緣結,當作蓮池海眾看’。

七、求不得苦——世間那有十足無求之人?名利福壽,凡所欲事,求之不得,則生愁苦或憤怨。如富貴無子,貧窮多累,讀書落第,營商蝕本,諸如此類,欲求偏失,亦乃人生一大憾事也。詩云:‘揚帆屢見沉舟客,掛榜偏傷落第人,畢世耕耘難果腹,頻年紡織尚懸鶉......’。余意:‘得失榮枯皆有命,窮通壽夭總由天’。

八、五陰熾盛苦。——五陰——即色受想行識。‘熾’——火熱也。盛——眾多也。陰——障蔽也。是說這五種法能障蔽吾人本具妙覺真心,使之不得顯現。色陰即所感業報之身,受想行識四陰,乃觸境所起幻妄之心。由此幻妄身心於六塵(色聲香味觸法)境,起惑造業,招集苦惱。依眼等五根,緣色等五塵所起煩惱屬色陰。依五識領納五塵所起煩惱為受陰。依六識想念法塵所起煩惱屬想陰。依七識恆審思量所起煩惱屬行陰。依八識微細流注所起煩惱屬識陰。此五陰煩惱如火熾盛,盡夜焚眾生的身心,苦不可言,當急用智慧以消滅之,一句彌陀即智慧水也。詩云‘逼迫身心苦事多,哀聲無地可號呼!肝腸斷處情難斷,血淚枯時恨未枯’。余意‘三界無安同火宅,何如念佛往西方’。此五陰熾盛苦,乃一切諸苦本。八苦中前四苦屬身所受,后三苦屬心所受的痛苦,最後一苦總括身心。又前七種是別(別指一種),乃過去所感之果,后苦是總(總括諸苦)。因果牽連,相續不斷,無期痛苦,何日解脫?可不懼哉!大家當速念佛求生也。此外還有天災人禍,刀兵水火,風雨雷電乃至寒著侵迫,蚊虱蛀嚙等苦,若擴而充之,說不能盡。

總之,上來所說三苦,乃三界眾生之所共受者。其次的八苦,即單指人道而說,乃一切人類各皆有分者。不怕你是尊為天子,富比王侯,也不許人情的。所謂上自總統,下至百姓,無論貴賤,不分男女,沒一個可能免者,亦無法可逃避也。更說不幸者,又生在這亂世的原子時代,彈雨烽煙,隨時隨地,皆有遭受慘難之可能。但細想之,我們整個人生沒有一個不埋在痛苦之中,三界火宅,人間苦海,實不虛語也。

或者有人說:‘前之四苦當然人人所不能免者,至於后之四苦,富貴人們或可免之’?答:人之一生,絕對沒有能夠恩愛常聚,個個有緣,所求如意之事,況且富貴人們更有他的特別痛苦——如防衛匪賊,保護地位,恐慌侵佔,乃至姤忌陷害等,這不是苦嗎?只有極樂世界永無這些痛苦事情,經云:‘名尚不聞,何況事實’!我人何不趕快念佛求生凈土?

講到這裡,我再申明幾句話:一般無佛教常識的人們,每每誤認佛教為消極為厭世,其中卻有多種原因,就是現在所講的人生是苦,這一句話也是被誤會在內的一條疑案,他們的意思是,假使整個人類都如佛教徒的感覺人生是苦,個個厭世而都跑去出家修行,那麼,世界不是要絕種嗎?人生還成個什麼體統呢?唉!這都是根本誤會了,卻也不能怪他,因為不深明了佛教的真相所以然。其實佛教是積極的,是救世的,並不是叫我們一知了苦,就厭惡人生一件事也不做,都要跑去出家了。相反的,是要我們一知了人生的痛苦,當要勇猛精進,犧牲個己來設法,來改善人生,營救人群,這才是佛教本旨——積極救世的精神——孫中山說:‘佛教以犧牲為主義,救濟眾生’(在軍人精神教育會講),又梁啟超先生曰:‘捨己救人之大業,唯佛教足以當之。又云:‘佛教之信仰乃智信非迷信,佛教之修持,乃兼善非獨善,佛教之精神乃救世非厭世’,觀此則以佛教為消極厭世之誤會者,可得瓦解冰消矣。固知能夠感覺人生的痛苦,非僅不是消極厭世,同時即是為興起積極救世的精神,如佛教教主釋迦牟尼佛,目睹當時的階級制度,一般被為奴隸的人民所受壓迫之苦,及以後來出遊四門,觀感老病死等一切痛苦,故促發其出家求道之心,遂去參究人生受苦的根本,和積極研究解除痛苦之方法,終於最後達成目的,說法四十九年,救度無數眾生離苦得樂,成立了救世救人的佛教。如孫中山因痛感滿清帝制之弊惡,深知民眾受那專制壓迫,以及弱小民族貧民等的痛苦,所以犧牲個己數十年的精力,創造三民主義出來,令一切同胞得到自由平等之樂。至於世界上一切宗教家,革命家亦莫不皆然。

人生世間,不甘心不滿意的事是很多的,這就是苦,佛教有令人們要求或改造一個真善美的人生,真善的世間,得到甘心而滿意,乃至獲得出世的究竟解脫安樂,也莫不以知苦為出發點。我敢斬釘截鐵地說:若不感覺知苦者,則人生無改善的必要,人心無進取的希望,無進化的日子,也不須產生許多革命家與宗教家,就是佛教也用不著的了。