共找到4條詞條名為奏鳴曲的結果 展開

- 古典樂曲體裁

- 1993年北野武執導電影

- 中國電影

- 葡萄酒

奏鳴曲

古典樂曲體裁

奏鳴曲(Sonata),是由一件獨奏樂器演奏或由一件獨奏樂器和鋼琴合奏的器樂套曲。奏鳴曲的概念是在16世紀作為器樂演奏的作品而確立起來的,以與聲樂演唱作品的康塔塔相區別。

奏鳴曲於17世紀初才專指某種特定的器樂結構形式。其常為三或四樂章的大型套曲結構,第一樂章大多為奏鳴曲式快板。

奏鳴曲和奏鳴曲式這兩個概念可謂是相輔相依,彼此互相促進、發展前行。

奏鳴曲是一種多樂章器樂曲體裁,常用一件樂器獨奏與鋼琴重奏,一般由三四個相互對比的樂章組成。奏鳴曲式是一種大型曲式,是奏鳴曲主要樂章常用的一種結構形式。它包含幾個不同主題的呈示、發展和再現,以及特定的調性布局。由於它常用於奏鳴曲的第一樂章,並常用快板速度,所以也稱為奏鳴曲第一樂章形式或奏鳴曲快板形式。

奏鳴曲這個概念最早只是樂器的音樂代名詞,與歌唱的音樂(canta)相對應。巴洛克奏鳴曲式一種重奏類型的器樂體裁,以弦樂為主體,最早產生在義大利。其有兩種常見形式,一種叫三重奏鳴曲,另一種叫獨奏(或二重)奏鳴曲。所謂三重奏鳴曲即三個聲部,兩個小提琴聲部,一個由大提琴和古鋼琴演奏的通奏低音聲部。這種器樂的演出形式在當時的義大利主要有兩種風格:一種是舞曲風格室內奏鳴曲;另一種是比較嚴肅的教堂風格。直到18世紀上半葉奏鳴曲依然是重奏類型的,弦樂居於主導。對晚期巴洛克奏鳴曲作出重要貢獻的人物有:義大利作曲家維瓦爾第、塔蒂尼,以及德國作曲家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫、亨德爾等。

第一樂章:快板樂章,奏鳴曲式。

第二樂章:慢板,變奏曲式、復三或自由奏鳴曲式。

第三樂章:小步舞曲或諧謔曲,復三段式。

第四樂章:快板或急板,奏鳴曲式或迴旋曲式

奏鳴曲有時會省略第三樂章。例如:貝多芬《f小調第二十三鋼琴奏鳴曲(“熱情”)》(op.57)及其《c小調第八號鋼琴奏鳴曲(“悲愴”)》(op.13)等。

早期奏鳴曲“sonata”一詞源自義大利語“sonare”,意為“鳴響”,13世紀始見於音樂用語中。16世紀初泛指各種器樂曲,以與聲樂曲的泛稱康塔塔相對。如G.戈爾扎尼斯的《琉特奏鳴曲》實即兩首舞曲,G.加布里埃利的《輕和重奏鳴曲》是器樂合奏曲等。繼加布里埃利之後,S.羅西、M.內里、B.馬里尼等義大利作曲家,均稱自己所作供樂器演奏的坎佐納為奏鳴曲。

17世紀中葉以後,古典奏鳴曲開始出現並鞏固其某些特徵。其中,義大利作曲家A.科雷利對套曲形式的奠定起了重大作用,他所作的奏鳴曲均由慢—快—慢—快4個樂章組成,並交替使用復調音樂與主調音樂的寫法;D.斯卡拉蒂則通過500餘首奏鳴曲的創作實踐,確立了古典奏鳴曲式(見奏鳴曲式)。當時的奏嗚曲分為兩類:一類是源自坎佐納的教堂奏鳴曲,另一類是由一系列舞曲組成的室內奏鳴曲。前者主要在教堂演奏,後者多用於宮廷娛樂,並由此而發展成後來的古組曲。不論教堂奏鳴曲還是室內奏鳴曲,除少數為無伴奏的獨奏形式外,多數均為重奏形式,且普遍運用鍵盤樂器演奏通奏低音。由於鍵盤樂器屬家用性質,不居重要地位,故在計算聲部時均被略去。如由1件高音樂器(小提琴、長笛等)、1件低音樂器(大提琴等)和鍵盤樂器共同演奏的奏鳴曲,不稱三重奏鳴曲,而稱二重奏鳴曲;由兩件高音樂器(小提琴、長笛或小號等)、1件低音樂器(大提琴或維奧爾等)和鍵盤樂器共同演奏的奏鳴曲才被稱為三重奏鳴曲。三重奏鳴曲在當時十分盛行,是最常見的體裁之一。

從早期奏鳴曲到古典奏鳴曲的轉變,不僅是結構上、更是風格上的根本轉變。在被稱為前古典派的作曲家G.B.薩馬蒂尼、斯塔米茨父子、C.P.E.巴赫等人的作品中,教堂奏鳴曲與室內奏鳴曲已日漸混為一體,音樂轉向主調風格。同時,重奏也不再是最主要的演出形式,而常改由1件樂器獨奏,或1件獨奏樂器與鋼琴合奏。

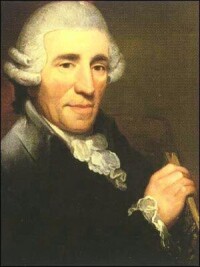

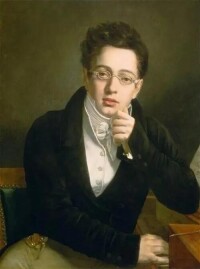

到維也納古典樂派時期,古典奏鳴曲的結構完全定型。J.海頓、W.A.莫扎特都採用了第1樂章為快板樂章和雙主題的原則。在L.van貝多芬的創作中,各類奏鳴曲佔55首,為其他器樂作品的半數。他的貢獻是:擴大了各樂章的結構,使主題與主題之間的對比更加戲劇化,尾聲成為主要的組成部分。在貝多芬晚期所作的《第三十一鋼琴奏鳴曲》中,還加進了賦格。

與此同時,奏鳴曲套曲形式在室內樂、協奏曲、交響曲等大型器樂體裁中,亦取得了居於支配性的地位。事實上,室內樂中的三重奏、四重奏,是由3件、4件樂器演奏的奏鳴曲;協奏曲是由獨奏樂器與管弦樂隊演奏的奏鳴曲;交響曲是由管弦樂隊演奏的奏鳴曲。

因此,奏鳴曲套曲乃是音樂史上最重要的樂曲形式之一。

從 C.M.von韋伯、F.舒伯特開始的浪漫主義奏鳴曲,與古典傳統有著一脈相承的關係,但在風格上則有明顯的改變,如重視感情表達、旋律優美、和聲色彩濃郁、節奏富於變化、演奏技巧有重大發展等。

F.F.肖邦的3首鋼琴奏鳴曲,J.勃拉姆斯的3首鋼琴奏鳴曲和2首小提琴奏鳴曲,C.-A.弗朗克的《小提琴奏鳴曲》等,都充分發揮了古典奏鳴曲嚴密的形式感與浪漫主義音樂情思奔放的特點。F.李斯特的奏鳴曲作品,顯然受到他所首創的交響詩的影響,他在《b小調鋼琴奏鳴曲》中,將長期形成的多樂章套曲結構的特徵,傾注到單樂章中去,並通過主題貫串的手法,開創了大型單樂章奏鳴曲的先河。

浪漫派時期重要的奏鳴曲作曲家還有R.舒曼、E.格里格、C.聖-桑斯、G.福雷等。

20世紀初,與厭棄19世紀傳統的思潮有關,奏鳴曲創作再次出現向不同方向發展的趨勢。А.Н.斯克里亞賓的第5~10鋼琴奏鳴曲,和聲、曲式均有創新,但同時也顯露出神秘主義的傾向。C.德彪西晚年所作的《長笛、中提琴和豎琴奏鳴曲》,則回復到巴羅克時期的樂器組合方式。

第一次世界大戰結束后,奏鳴曲套曲因新古典主義思潮的興起而重新得到重視。I.F.斯特拉文斯基、D.米約、A.奧涅格、F.普朗克等都作有此類套曲。特別是P.欣德米特,為各種樂器所作的奏鳴曲達36首。其中有一部分在結構和風格上都與古典傳統保持著密切的聯繫。L.亞納切克、B.巴托克、С.С.普羅科菲耶夫、Д.Д.肖斯塔科維奇等人則糅合古典樂派和浪漫派的傳統,融匯民族樂派與近代的種種作曲手法,賦予作品鮮明的個性。這方面的代表性作品有:巴托克的兩首小提琴奏鳴曲、《鋼琴奏鳴曲》、《兩架鋼琴與打擊樂器的奏鳴曲》以及普羅科菲耶夫的《第七鋼琴奏鳴曲》等。

此外,還可看到形式上保留奏鳴曲痕迹,手法上具有偶然性、即興性因素的奏鳴曲,以及按奏鳴曲一詞的古義所譜寫成的器樂小曲。前者如P.布萊茲的《第二鋼琴奏鳴曲》(1948),後者如J.凱奇《為加料鋼琴而寫的奏鳴曲和間奏曲》中的奏鳴曲等。凱奇的這一樂曲,實際上是一首古二段式的舞曲,經在鋼琴的琴弦間塞進各種物件后,所發出的音色空茫而冷漠,體現出一種擬古、復古的意向。

海頓

他的父親是世代相傳的車匠,母親是貴族府中的廚工,家境貧困,12個孩子有6個夭折,海頓是12個孩子中的第2個。

奧地利作曲家弗朗茨·約瑟夫·海頓是“維也納古典樂派”的傑出代表,十八世紀歐洲最著名的音樂家之一。他的音樂作品體裁廣泛,涉及聲樂、器樂各個領域,尤其對交響樂和弦樂四重奏的形成、完善和發展方面有著突出的貢獻,是世人公認的“交響樂之父”和“弦樂四重奏奠基人”。

他晚年創作的十二部《倫敦交響曲》和大型清唱劇《創世紀》、《四季》以及《皇帝四重奏》等作品,代表了他一生創作的最高成就。作品中所體現的鮮明的民族特色、民主思想和藝術獨創性,使他成為維也納古典樂派真正的創始人和奠基者,他那不朽的音樂作品對同時期另一位大音樂家莫扎特和以後的大音樂家貝多芬的創作,都產生了深遠的影響。

海頓一生經歷坎坷,生活道路曲折。但是,在漫長的人生歲月中,他卻用純樸、善良和慈愛的心,將畢生的才華和精力都奉獻給了他所熱愛的國家和人民,並忠貞不渝地為他們尋找著歡樂和慰藉。

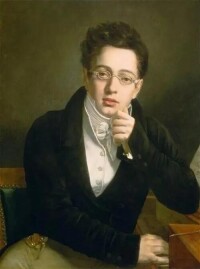

沃爾夫岡·阿瑪多伊斯·莫扎特,德語:Wolfgang Amadeus Mozart(1756~1791)35歲逝世。

1756年1月27日生於奧地利(神聖羅馬帝國時期)的薩爾茨堡一位宮廷樂師的家庭,他的父親奧波德是那座城中宮廷大主教樂團的小提琴手,也是一個作曲家。他的母親也酷愛音樂,會拉大提琴和小提琴。莫扎特有很多兄弟姐妹,他是家中的第7個孩子;1791年12月5日卒於維也納,終年35歲。

莫扎特

莫扎特是鋼琴協奏曲的奠基人,作有29部加K.107三首鋼琴協奏曲,他對於歐洲器樂協奏曲的發展同樣作出了傑出的貢獻。

歌劇是莫扎特創作的主流,他與格魯克(Gluck)、瓦格納(Wagner)和威爾第(Verdi)一樣,是歐洲歌劇史上四大巨子之一。

他又與海頓、貝多芬一起為歐洲交響樂寫下了光輝的一頁。另外,他的《安魂曲》也成為宗教音樂中難能可貴的一部傑作。

作為18世紀末時的歐洲作曲家,莫扎特的音樂深刻地反映了這個時代的精神,尤其是體現在歌劇作品中的市民階層的思想,無疑在當時具有進步的意義。莫扎特賦予音樂以歌唱優美歡樂性,然而,其中又深含著悲傷,這正反映了莫扎特時代知識分子的命運。

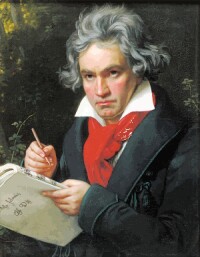

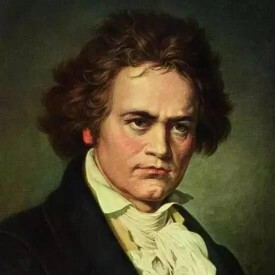

路德維希·凡·貝多芬(Ludwig Van Beethoven,1770.12.16——1827.3.26),出生在德國波恩,祖籍佛蘭德。家族是科隆選侯宮廷,自幼跟從父親學習音樂,很早就顯露了音樂上的才華。八歲便開始登台演出。

1792年到音樂之都維也納深造,藝術上進步飛快。他信仰共和,崇尚英雄,創作了大量充滿時代氣息的優秀作品,如交響曲《英雄》、《命運》;序曲《哀格蒙特》;鋼琴曲《悲愴》、《月光曲》、《暴風雨》、《熱情》等等。他集古典音樂的大成,同時開闢了浪漫時期音樂的道路,對世界音樂的發展有著舉足輕重的作用。是一位頗具創造性的作曲家。

德國最偉大的音樂家、作曲家、鋼琴家、指揮家。維也納古典樂派代表人物之一,也是最後一位,與海頓、莫扎特一起被後人稱為“維也納三傑”。

他的九部交響曲全都在維也納舉行了首演式。一八零五年,他唯一的一部歌劇創作《費德里奧》也在維也納的國家歌劇院舉行了首演。貝多芬被後人認為是有史以來最偉大的交響曲作家。他的《英雄交響曲》充滿了激情。他的《第九部交響曲》取材於德國詩人席勒的《歡樂頌》,如今已經成為歐盟的盟歌。

貝多芬一生坎坷,沒有建立家庭。二十六歲就失聰了,只能通過談話冊與人交談。但孤寂的生活並沒有使他沉默和隱退,在一切進步思想都遭禁止的封建復辟年代里,依然堅守“自由、平等、博愛”的政治信念,通過言論和作品,為共和理想而奮臂吶喊,反映了當時資產階級反封建、爭民主的革命熱情,寫下不朽名作《第九交響曲》。他的作品受十八世紀啟蒙運動和德國狂飆突進運動的影響,個性鮮明,較前人有了很大的發展。

在音樂表現上,他幾乎涉及當時所有的音樂體裁;大大提高了鋼琴的表現力,使之獲得交響性的戲劇效果;又使交響曲成為直接反映社會變革的重要音樂形式。主要作品有交響曲九部(以第三《英雄》、第五《命運交響曲》、第六《田園交響曲》、第九《合唱》最為著名),歌劇《費黛里奧》等等。有一次,哈佛音樂辭典的編者亞培爾博士向德國著名的音樂學家哈姆請教,假若挪亞方舟之事重演,現代的挪亞只能攜帶一本琴譜,應帶哪一本最合適?哈姆的答覆是貝多芬的鋼琴奏鳴曲集。可見,貝多芬的鋼琴奏鳴曲已成為人類寶貴的音樂財富之一。

有人把巴赫的平均律鍵盤曲集比作《舊約聖經》,而把貝多芬的“三十二首鋼琴奏鳴曲”比作《新約聖經》。這個比擬在鋼琴愛好者中無人不知。的確,自從發明了鋼琴這件“樂器之王”后,人類為這件樂器所寫下的最奇妙、凝聚著人類最深智慧的傑作,就要數巴赫的兩卷“平均律”和貝多芬的32首奏鳴曲了。儘管縱觀音樂史,我們不能說這兩部作品無與倫比,因為“平均律”后又有肖邦、肖斯塔科維奇等人追隨這一體裁所寫的傑作(肖邦和肖斯塔科維奇的前奏曲),而舒伯特的鋼琴奏鳴曲比起“樂聖”也毫不遜色。然而,作為偉大的先驅和他們那個時代最高藝術成就的象徵,巴赫、貝多芬的這兩個大部頭鋼琴傑作猶如一對燦爛的雙子星,交相輝映,永垂青史。

鋼琴奏鳴曲是一種鋼琴演奏的套曲,它是歐洲古典音樂中常用的一種大型的、多樂章的鋼琴作品結構形式。這種樂曲形式經過二百多年歷史的演變,形成了自己的特殊結構。在海頓、莫扎特時代,鋼琴奏鳴套曲往往由三、四個樂章組成。這些樂章的安排大體上是:第一樂章—快板,第二樂章—慢板,第三樂章—快板(共三個樂章);或是:第一樂章—快板,第二樂章—慢板,第三樂章—小步舞曲,第四樂章—快板(共四個樂章)。在速度上,各樂章之間形成了:快—慢—快的對比。按照常規,鋼琴奏鳴曲的第一樂章大都採用奏鳴曲式的結構。

在鋼琴音樂方面,尤其在鋼琴奏鳴曲的發展中,貝多芬是有突出貢獻的。他年輕時是個出色的鋼琴家,尤其擅長即興演奏。在鋼琴音樂的創作上,他特別重視鋼琴奏鳴曲的創作,把它們擺在同交響曲一樣重要的地位上。他的老師和前輩海頓、莫扎特等人,大都把鋼琴奏鳴曲當作教學的教材,但是貝多芬卻把它們當作藝術表現的重要手段。他將自己的思想感情傾注於鋼琴奏鳴曲的創作中,並通過這種形式表達了自己對時代和社會的認識。

為了達到這個目的,他要求鋼琴奏鳴曲具有更寬廣、更富有戲劇性的音樂效果。因此,他不僅擴大了鋼琴的演奏音域,增強了力度的對比,提高了手指的技巧,而且還加強了奏鳴曲式 結構內部的對比因素,擴大了展開部的矛盾衝突和發展的動力,使得他的鋼琴奏鳴曲遠遠地超過了前人,創造了他自己的獨特音樂風格。

由於貝多芬對鋼琴奏鳴曲的卓越創造與貢獻,使鋼琴藝術的創作水平得到了很大的提高。貝多芬的鋼琴奏鳴曲,在鋼琴藝術的發展中,是一座重要的里程碑。

貝多芬在不同時期一共創作了三十二首鋼琴奏鳴曲。第一首(作品2號之1)至第十八首(作品第31號之3)是前期作品,第十九首(作品49號之1)至第二十六首(作品81號)是創作成熟時期的作品,第二十七首(作品90號)至第三十二首(作品111號)是晚期的創作。

其中第八首《悲愴奏鳴曲》(作品13號)作於1799年,題獻給他的朋友李希諾夫斯基伯爵。《悲愴》這個標題是作曲家自己確定的,它集中反映了作曲家在孤苦生活中的內心體驗。

當時,耳聾的殘疾"好象一個幽靈,到處阻擋著"他,在音樂上,為數可觀的敵人,嘲笑、攻擊他的作品,悲慘的生活使他備受折磨。但是,在啟蒙思想的影響和法國大革命的鼓舞下,他懷著崇高的理想和堅定的信念,勇敢地向命運挑戰,決心用自己的音樂為人類爭取自由和幸福。這種痛苦和期望,沮喪和反抗、追求與探索的內心衝突,在《悲愴》奏鳴曲中得到鮮明、形象的反映。

該曲作為早期奏鳴曲的傑作已經明顯地體現出貝多芬奏鳴曲戲劇性、英雄性、交響性的基本風格和特徵。這些新的特徵擴大了鋼琴的表現力,展現了鋼琴藝術發展的新天地。

奏鳴曲在十七世紀初是指為一或二件旋律樂器,以及一個數字低音(Figured Bass)聲部而寫的樂器作品,也就是一種重奏曲。巴洛克時期的奏鳴曲主要有兩種,“獨奏奏鳴曲”(solo sonata) 以及“三重奏鳴曲”(trio sonata)。由於在這個時期的樂器曲均有一個低音聲部存在,因此,參與演奏的人數並非其名稱上的數目。巴洛克初期的奏鳴曲可由單一樂章或是多樂章而組成,當時的樂章尚未有固定的排列順序及形式,奏鳴曲的樂章可自由的跟舞曲混合。

17世紀中開始,奏鳴曲可供不同場合使用之需而分為“教會奏鳴曲” (sonata da chiesa) 以及“室內奏鳴曲” (sonata da camera)。“教會奏鳴曲”的風格較嚴謹,大多是由注重對位法的樂章而組成;“室內奏鳴曲”則在前奏曲後接上舞曲,風格和曲式都自由許多。從這個時候開始,“教會奏鳴曲”在樂章的排列順序上漸漸有了規範——四個樂章,各樂章的速度為慢─快─慢─快。到了科萊里(Arcangelo Corelli 1653-1713)時期,他數量豐富的小提琴奏鳴曲作品更是奠定了“教會奏鳴曲”的排列順序。“室內奏鳴曲”雖然還是沒有固定的樂章數目及順序,但是也開始沿用轉換樂章時變換速度這個規則。

小提琴在巴洛克初期是最被看重的一種旋律樂器,因此當時有大量的小提琴奏鳴曲出現,此外,還有無伴奏的小提琴奏鳴曲存在。在此種曲式中,又屬巴赫所做的六首小提琴無伴奏奏鳴曲、組曲最考驗演奏者的技巧。至於鍵盤樂器方面,早期的鍵盤樂器奏鳴曲數量並不多,一直到巴洛克盛期,由多梅尼科·斯卡拉蒂(Dominico Scarlatti 1685-1757)寫下數百首單樂章的鍵盤奏鳴曲之後,此類奏鳴曲才躍升為主流。

大約在18世紀中葉,奏鳴曲開始發生變化,隨著古鋼琴,特別是新式鍵盤樂器——鋼琴的出現,鍵盤樂器在奏鳴曲種的地位越來越重要,最終原來處於主導地位的弦樂讓位於鍵盤樂器,鋼琴成為奏鳴曲的主角,奏鳴曲終於演化成近代古典奏鳴曲的樣式。

卡爾·菲利普·埃馬努埃爾·巴赫在奏鳴曲體裁歷史進程中的作用不容忽視,是一位重要的承前啟後的人物。他是約翰·斯巴斯蒂安·巴赫的次子,共作有200首奏鳴曲(根據沃特凱恩的編目,鍵盤奏鳴曲——包括古鋼琴、管風琴等有265首),比較有代表性的是6首《鋪路石》奏鳴曲和6首《維騰堡》奏鳴曲。

受到啟蒙時代的理性思考所帶來的影響,古典樂派的音樂無論是在創作風格或是技巧上都和巴洛克音樂形成了強烈的對比。由於此時期的音樂家開始運用簡明的曲式從事創作,導致曲式的結構在古典樂派漸漸確立成形。這個轉變也為奏鳴曲帶來了固定的創作形式。

古典樂派時期的奏鳴曲大多是由三或四個樂章組成,除了少數例外,這個時期的多樂章作品中的第一樂章,一定是快板,而且是採用“奏鳴曲式”創作,其調性則是樂曲的主調。第二樂章通常是和第一樂章形成對照的慢板,曲式並無一定,可以是二段式(體)、三段式(體)、或者是變奏曲等。

在由四個樂章組成的奏鳴曲里,第三樂章多為小步舞曲(minuet)或是詼諧曲(Scherzo),這兩種曲式都是三段式(體),速度通常是中等到快速的範圍內;如果樂曲由三個樂章組成,第三樂章則會有終章的氣勢。第四樂章要具備終結全曲的氣勢,必須能和第一樂章互相呼應,作曲家偶爾會採用“奏鳴曲式”或是生動活潑的“輪旋奏鳴曲式”創作。上述的曲式結構在十八世紀後期成為固定模式,海頓、克萊門蒂、莫扎特以及貝多芬的多樂章作品,均採用此格式創作,克萊門蒂的“Op.2”是第一部真正的鋼琴奏鳴曲。

舒伯特作有23首鋼琴奏鳴曲(1815年至1828年,包括6首未完成的作品)。在他的鋼琴奏鳴曲中能感受到貝多芬創作的影響。然而他對這一體裁有獨特的闡釋。舒伯特諸多成熟的奏鳴曲的特點是:主題的範圍寬廣,抒情歌曲風格及樂隊寫法的注入,這些都為鋼琴奏鳴曲這一體裁浪漫風格的形成奠定了基礎。

奏鳴曲

肖邦作有3首鋼琴奏鳴曲(1828-1844年),他的奏鳴曲在主題思想和發展的緊張度方面都到了交響樂的深度。

舒曼創作的奏鳴曲包括:3首鋼琴奏鳴曲,3首為青年寫的鋼琴奏鳴曲,3首位小提琴寫的奏鳴曲。他的《升f小調鋼琴奏鳴曲》(Op.11)等都體現了他在鋼琴領域的成就。舒曼將他的“貫穿性組曲”的原則用於奏鳴曲式,加強了形象的對比性,在主題的多樣化和統一性方面也都有很好的嘗試。

勃拉姆斯的奏鳴曲包括:3首鋼琴奏鳴曲,3首小提琴奏鳴曲,2首大提琴奏鳴曲,2首單簧管奏鳴曲。他的小提琴及大提琴具有英雄、史詩的特點和濃郁的抒情傾向。其中第二和第三小提琴奏鳴曲、第二大提琴奏鳴曲和第三鋼琴三重奏同為勃拉姆斯室內樂創作的高峰。他的鋼琴奏鳴曲充滿了精細的動機發展,復調織體的運用也達到了一定的高度。

李斯特雖只有一首鋼琴奏鳴曲(b小調,1852年至1853年),其創作年代也與舒曼、勃拉姆斯相近,但具有革新性。他在創立新的單樂章交響詩的同時,把這一結構原則引入鋼琴奏鳴曲,將套曲結構原則與單樂章的結構構思融合在一起,並且在標題性主導動機的發展、主題變形的運用等方面頗具代表性。

在此期間,奏鳴曲已不再按照固定規律進行。他們希望背離奏鳴曲式,打破傳統觀念束縛,將自己的個性融入樂曲。在克勞德·德彪西的《大提琴奏鳴曲》、《長笛、中提琴和豎琴奏鳴曲》、《小提琴奏鳴曲》中,都將樂句隨意進行,並大量採用離調、轉調的手法,這種革新的創作也影響後代。

在20世紀的音樂中,風格傾向的多樣化也折射在奏鳴曲這一體裁中。例如巴托克使其具有協奏性以及民間音樂素材的運用;斯特拉文斯基、亨德米特是新古典主義的影響;在布列茲、潘德列茨基是用更先進的作曲技術類型和寫作方法;在季先科、加累寧、謝德林等的奏鳴曲中都對這一體裁的繼續發展起到了很大的作用。

隨著世界向多極化趨勢發展,許多作曲家可以過上舒適的生活,大多數奏鳴曲又恢復古典時期的曲式,並將與街頭音樂融會貫通,既可以充分展現每件樂器的演奏魅力,又可以弘揚各民族的文化,將奏鳴曲引入了一個全新的階段。

系指形式短小、內容單純、易於演奏的奏鳴曲。小奏鳴曲一般有2~3個樂章。第 1樂章用奏鳴曲式,但沒有展開部而僅有短小的過渡。例如M.克萊門蒂、J.庫瑙等所作的小奏鳴曲。但20世紀以來,F.布索尼、M.拉韋爾、Д.Б.卡巴列夫斯基等作曲家所作的小奏鳴曲,則藝術性和技巧性都很高。

彈奏小奏鳴曲會提高演奏耐力,豐富音樂表現力,擴充演奏技術範圍。是進入奏鳴曲學習階段必不可少的練習。早期的奏鳴曲和小奏鳴曲是為羽管風琴和擊弦古鋼琴創作的。

所謂“奏鳴曲式”是一種大型曲式,是奏鳴曲主要樂章常用的一種結構形式。它包含幾個不同主題的呈示、發展和再現以及特定的調性布局。由於它通常用於奏鳴曲的第1樂章,並常用快板速度,所以也稱為奏鳴曲第1樂章形式或奏鳴曲快板形式。

這種曲式不僅用於奏鳴曲中,也用於室內樂、協奏曲、交響曲等大型音樂作品的相應樂章。此外在序曲、交響詩等作品中也常見到。

18世紀至19世紀初鋼琴藝術的古典主義時期,是鋼琴藝術史非常重要的一個階段,對後來的鋼琴發展具有深遠的影響。在這一時期中,巴赫的和聲對位風格讓位於純粹和聲的主調風格,成為整個古典主義時期的重要特徵。

研究古典主義時期鋼琴奏鳴曲的音樂風格,必須沿著約翰·塞巴斯蒂安·巴赫和他的兒子們、斯卡拉蒂、莫扎特、海頓、貝多芬等人,這一時期音樂巨匠的足跡和心靈去傾聽、去感悟。

古典奏鳴曲包括四個樂章。第一樂章是奏鳴曲式快板;第二樂章是抒情慢板,常採用三部曲式、變奏曲式、第三樂章是小步舞曲或諧謔曲,常採用復三部曲式;第四樂章是快速的終曲,常採用迴旋曲式或奏鳴迴旋曲式。維也納古典作曲家所作的奏鳴曲大多是三樂章的套曲,比起四樂章的奏鳴套曲來,省去的主要是第三樂章(小步舞曲或諧謔曲);也有省去第二樂章(慢板)的,如莫扎特的《降E大調鋼琴奏鳴曲》(KV282)和貝多芬的第六、第九、第二十八鋼琴奏鳴曲;省去第一樂章的作品比較少見,如莫扎特的《A大調鋼琴奏鳴曲》(KV331)和貝多芬的第十三、十四鋼琴奏鳴曲。有一些三樂章的奏鳴曲式把四樂章奏鳴曲的兩個中間樂章(或中間樂章與末樂章)合併成一個樂章,如貝多芬的《G大調鋼琴奏鳴曲》(Op.14的第2首);包含兩樂章的奏鳴曲很有可能是一個樂章一身而二任,如貝多芬的《G大調鋼琴奏鳴曲》(Op.49的第2首) 。

李斯特的《b小調鋼琴奏鳴曲》只有一個樂章,但結構龐大,音樂形象和速度、節拍變化頻繁,並系統地運用主題變形的手法,雖是單樂章的奏鳴曲,卻包含著奏鳴套曲的因素。現代作曲家所作的奏鳴曲,很多是像李斯特一樣的單樂章奏鳴曲。

| 時期 | 作曲家 | 主要貢獻 |

|---|---|---|

| 巴洛克 | 約翰·塞巴斯蒂安·巴赫 | 對晚期巴洛克奏鳴曲作出重要貢獻。 |

| 亨德爾 | 對晚期巴洛克奏鳴曲作出重要貢獻。 | |

| 卡爾·菲利普·埃馬努埃爾·巴赫 | 為維也納古典奏鳴曲作了準備。 | |

| 古典主義時期 | 海頓 | 發展了統一主題變型的方法。 |

| 莫扎特 | 為各種樂器寫的奏鳴曲佔了其全部作品的四分之一。 | |

| 貝多芬 | 寫有大量獨奏的鋼琴奏鳴曲和二重奏類型的鋼琴小提琴奏鳴曲。 | |

| 浪漫主義時期 | 舒伯特 | 在其鋼琴奏鳴曲中可以感受到貝多芬作品的影響。 |

| 肖邦 | 奏鳴曲在主題思想和發展上均有交響樂的深度。 | |

| 舒曼 | “貫穿性原則”應用於奏鳴曲式。 | |

| 勃拉姆斯 | 動機發展精細,在復調織體層面達到了一定的高度。 | |

| 李斯特 | 只有一首《b小調鋼琴奏鳴曲》。 | |

| 進入20世紀 | 巴托克 | 協奏性,並運用民間音樂素材。 |

| 斯特拉文斯基 | 新古典主義的影響。 | |

| 布列茲 | 運用革新性的作曲技術類型與寫作方法。 |

在西方音樂體裁中,奏鳴曲是一個非常重要的品種,它是西方古典器樂的代表和成就之一。(姚亞萍《西方音樂體裁與名作賞析》)