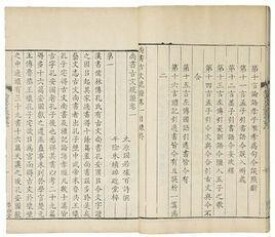

答葉溥求論古文書

答葉溥求論古文書

答葉溥求論古文書是清代方東樹所著散文。

東樹白,葉君足下:辱書言文章旨要,並示所為記、序、雜文,意甚勤,辭甚摯。然竊怪足下相知未素,不罕其蔽且固,勇信而過施之,為失所問耳。仆本無所知,往在江南,一二同學業為古文,以仆喜議論,妄以此事見推。要之,仆所為望其途轍而未能由之者。昔曹子建譏劉季緒,才不逮作者,而好掎摭利病,而子建乃獨喜人定正其文,足下以子建自處,而命仆為季緒,此仆所以發書立功氣而愧汗交下也。夫足下所有如是,而進不自足,謙謙下問,雖仆庸虛,其敢復顧時人譏笑,畏忌銜忍,不一葉吐所懷,以答高義塞厚望耶?請誦其所聞,惟足下詳擇其衷焉可也。

仆聞人之為學,每視乎一時之所趨,風氣波盪,群然相和,為之既眾,往往工者亦出。獨至古文,恆由賢智命世之英,為之於舉世不為之日,蒙謗訕,甘寂寞,負遺俗之累,與世齟齷不顧,然後乃以雄岐立於千載之表,故其業獨尊,而遇之甚稀。自唐宋逮明,若韓、柳,若歐、曾、蘇、王,若歸熙甫,其人類數百年始一登籙,嗚呼!蓋其難矣。

抑又嘗論,欲為文而第於文求之,則其文必不能卓然獨絕,足以取貴於後世。周秦及漢,名賢輩出,平日立身,各有經濟德業,未嘗專學為文,而其文無不工者,本領盛而辭自充也。故文之所以不朽天壤萬世者,非言之難,而有本之難。若夫所以為之之方,可一朝講而畢也。然而群喙鳴動,蓄心各異,是其所非,非其所是,顛倒妒惑,昧沒不返,後學之士欲求聞古人之真,舉一世空無人焉。夫古之人,以其本而發之為文,軌跡不侔,家自為則。其人已亡,不能復起自言其心,俗士淺學各蔽其愚,人各云云,吾亦云雲,則烏知吾言之獨是耶?人之言且非耶?就令吾言是矣,而古人已死,其孰從而定之?且人之言曰:為文宜何若,何去何取,人亦弗過而問焉。退之有言:“究不知直似古人,又何得今人?”而要有不易之論,不可已之情者,吾取不詭古人,不迷來學,自足吾心而已。故凡吾所論文,每與時人相反,以為文章之道,必師古人而不可襲乎古人,必識古人之所難,然後可以成吾之是。善因善創,知正知奇,博學之以別其異,研說之以會其同。方其專思壹慮也,崇之無與為對,信之無與為惑,務之無與為先;掃群議,遺毀譽,強植不可回也。貪慾不可已也。及乎議論既工,比興既得,格律音響即肖,而猶若文未足追配古作者而無愧也。於是委蛇放舍,綿綿不勤,舒遲黯會,時忽冥遇,久之乃益得乎人之精神,而有以周知其變態。是故文章之得,非得之難,為之實難。

道德以為體,聖賢以為宗,經史以為質,兵刑政理為以用,人事之陰陽、善惡、窮通、常變、悲愉、歌泣,凌雜深賾,以為之施;天地之風雲、日星、河嶽、草木、禽獸、蟲魚、花石之高曠、夷險、清明、黲露、奇麗、詭譎,一切可喜可駭之狀,以為之情。及其營之於口,而書之於紙也,創意造言,導氣扶理,雄深駿遠,瑰奇宏傑,蟠空直達,無一字不自己出,而後吾心胸而目、聲音笑貌,若與古人偕,出沒隱見於前。而又懼其似也,而力避之;惡其露也,而力覆之;嫌其費也,而力損之。質而不俚,疏而不放,密而不僿陰陽蔽虧,天機闔開,端倪萬變,不可方物,蓋自孟、韓、左、馬、庄、騷、賈誼、揚雄、韓、歐以來,別有能事,而非艱深險怪、禿削淺俗,與夫餖剿襲,所可襲而取之者也。

夫文亦第期各適一世之而已,而必劌心刳肺,齗齗焉以師乎古人若此者何也?以為不如是則不足以為文也。此固二道也。嘗觀於江河之水矣,謂今之水非昔之水耶?則今日之水所以異於昔才安在?謂今之水猶昔之水耶?則昔之水已前逝,今之水方續流也。古之人不探飲乎今之水,今之人不扳酌乎古之水,古水今水是二非一,人皆知之,古水今水是一非二,則慧者難辨矣,蚩蚩者日飲乎今之水,有人曰:“吾必飲乎古之水,而不飲今之水”,則人必笑之矣。蚩蚩者飲乎今之水,有人曰:“若所飲今之水,實乃即古之水“,則人猝然未有不罔於心而中夫惑疾者也。夫有孟、韓、庄、騷,而復有遷、固、向、雄,有遷、固、向、雄,而復有韓、柳,有韓、柳,而復有歐、蘇、曾、王,此古今之水相續流者也,順而同之也。而由歐、蘇、曾、王,逆推之以至孟、韓,道術不同,出處不同,論議本末不同,所記職官、名物、時事情狀不同,乃至取用辭字、句格、文質不同,而卒其所以為文之方,無弗同焉者,此今水仍古水之說也,逆而同之也。古今之水不同,同者濕性;古今之文不同,同者氣脈也。雖然,使為文者,古人已云云矣,吾今復取古人所云而雲之,則古人為一文已足萬世之用,而復何待於吾言乎!夫文猶己也,生民以來,四海之眾而中有己,立己於此,將使天下確然信知有是人也,則必不俟假他人之衣冠笑貌以為之亦明矣。奈何世之為文者,徒剽竊乎陳言,漁獵乎他人而以為之己也。征是以核之,將見子不復識其父,弟不可辨其兄,群相怪惑,無能求審此人面目之真,而己安在哉?是故為文之難,而離之實難。

雖然,合可言也,離不可言也。故凡論文者,苟可以言其致力之處,惟在先求其合;苟真知所以為合,則以語於離不難知矣。若於古人艱難怪變之境,不知其難至,而以為與己不甚相遠也,則其人又不足以語於合之說者也。真力不至,則精識不生。蛟龍之攫閷,虎狼蝮虺之毒螫,邇之可以殺人,而慢易與之;家雞野鶩之畜,無足愛貴,而威鳳寶之。史言大秦國有駭雞犀,置犀於地,雞見之卻走,而人之過之者,蹴踏踐履,童孺丈夫千百,而無稍異也。豈人之智不若雞與?彼其性不相習,則其天弗能通也。世之俗士,名為讀書,彼其於古作者之制,實未嘗相習,故其天弗能通,亦若是也已。粵無雪,土人見微霜,目之為雪,此固不可以口舌喻也。是故文章之難,非真信之難,真知之實難。

大荒之東有山焉,名曰“大言”,謂之“大人之堂”。其去中國,不知其幾萬里也。欲造之者,必道君子之國,然而或行數十里焉,或行數千里焉,行數百里者視數里者為近之,數千者里則彌近之矣,而要其未得至也則相若。昔程子以說相輪之喻斥介甫,吾謂今之談學問者,皆介甫之說相輪也。百工技藝之人同治一事,其知之精者往往獨勝,又況以未知為知也耶?雖然,文章之道固貴於知矣。而知又視其智之淺深、大小、偏全之量,同聞異受,天地懸隔。孔門弟子,日侍乎聖人,而游、夏之不知不同冉、閔之知不同顏、曾。譬如水焉,瓮、盎、盤、盂,以及湟、潦、溝、澮、河、淮、江、海,同為受水之器,廣狹不可同日而語,要各滿其量者,亦各隨其器也。莊子曰:“世有真人,而後有真知。”夫真知又有所待而定耶。往者姚姬傳先生纂輯古文辭,八家后,於明錄歸熙甫,於國朝錄望溪、海峰,以為古文傳統在是也。而外人謗議不許,以為黨同鄉。先生晚年嫌起爭端,悔欲去之。樹進曰:此只當論其統之真不真,不當問其黨不黨也。使二先生所傳非真耶,雖黨焉不能信後世。如真也,今雖不黨,後人其能祧諸。要之,後有韓退之、歐陽永叔者出,則必能辨其是非矣。此編之纂,將以存斯文於不絕,紹先哲之墜緒,以待后之學者,何可不自今定之也,而疑之乎?孟子論道統,舍伯夷、伊尹而願學孔子、管、晏,豈足顧哉?古之善言文者,必之江海;善觀江海者,必觀共瀾。熙甫、望溪、海峰三先生之得,與於江海者,其瀾同也,學者亦必涉其瀾而可哉。

緣足下意篤詞懇,聊相與略陳其概,其以此膺時人之詬罵,所不敢辭。不宣。

辱:謙詞,猶言“承蒙”。

相知未素:了解未深。素:純正,引伸為深厚。

勇信:堅信。勇:《韓非子解老》說:“不疑之謂勇”。

“昔曹子建”四句:曹子建即曹植,曹操之子,三國時著名作家。他在《與楊德祖書》中說:“劉季緒才不能逮於作者(才能與言論文章不一致),而好詆訶文章,掎摭(指責挑剔)毛病。”又說:“仆曾好人譏彈其文,有不善,應時改定。”劉季緒:東漢末年劉表之子。

銜忍:抑制自己,不把話說出來。

命世:猶“名世”,聞名於世。

類:大致;籙(lù):簿、冊,此處指史書。

第:但,只。

經濟:經世濟時(治理國家、人民)的簡稱。

群喙(huì):眾人之口。喙;嘴。

不侔:不合,不同。

退之:唐朝著名作家韓愈,字退之。

不詭(guǐ):不欺騙。

知正知奇:知道奇正變化。

崇:推崇。信:篤信,相信。務:動手寫作。

委蛇(wēi yí)放舍:曲折進退,形容苦心斟酌。

綿綿不勤:安靜不疲,形容專思靜慮。

黲(cǎn)露:昏暗不清。

導氣扶理:疏導文氣,突出義理。

僿(sài):瑣碎。

陰陽蔽虧:陽陽互掩,指文章或偏於陽剛,或偏於陰柔,但二者要互濟互用,不要讓陽剛或陰柔走上極端。

闔開:指文章的開合技巧。“闔”同“合”。

不可方物:不能形容。方物:指狀,形容。

餖飣(dòu dīng):羅列堆砌。

劌(guì)心刳(kū)肺:挖空心思。

蚩蚩(chī):敦厚老實的樣子。

罔:通“惘”,迷惑。惑疾:迷惑病。

征是以核之:用此來驗證剽竊這種現象。征:引,取。核:核對驗證。

離:指不蹈襲前人,能有自己的個性特點。

攫閷(shā):攫取到則殺害之。此處指蛟龍對雖種生物的兇殘。

蝮虺(huī):毒蛇。螫(shì):峰、蠍等以尾部毒刺刺人。

因鳳有威儀,故稱“威鳳”。此處指把雞鶩看成像鳳凰那樣寶貴。

天:天性。

“大荒”三句:《山海經大荒東經》說:“東海之外,大荒之中,有山名曰‘大言’,日月所出。有波谷山者,有大人之國,有大人之市,名曰‘大人之堂’”。

道:經過。

“昔程子”句:《二程全書遺書第一》說:“先生堂語王介甫(王安石)曰:‘公之談道,正如說十三級塔上相輪,對望而談曰:相輪者如此如此,極是分明。如某則戇直不能如此,直入塔中,上尋相輪……至相輪中坐時,依舊見公對塔談說如此如此。’”程子:程顥,北宋理學家,他反對王安石變法,主伙王安石變法不合實際,故有此喻。相輪:佛塔上的盤蓋。

游、夏冉、閔、顏、曾:皆為孔子弟子,其中顏淵、曾參被認為學得最好。

湟潦、溝、澮:均為低洼積水之處。

引語見《莊子大師宗》,“世”原文作“且”。

祧(tiāo):承繼。

歐陽永叔:歐陽修,字永叔。

紹:繼承。

之:至,到。

該文是談文章寫作的一篇專論。作者認為,學習寫作不能“第於文求之”,即不能只從文章中去學文章,強調學習文章寫作首先要“有本”,所謂“本”,主要是指作者的“經濟德業”,即經世濟民的思想才幹和道德功業,強調要寫好文章首先要加強自己的修養和鍛煉。其次,作者認為“文章之道,必師古人”,但又“不可襲乎古人”,強調寫文章要有自己的創造,即所謂“善因善創”。為此,作者分別論述了學習寫作時“得”與“為”、“合”與“離”、“信”與“知”的關係問題。

方東樹(1772—1851),字植之,安徽桐城人,姚鼐著名弟子之一,文學家兼學者。著有《儀衛軒文集》及詩集,學術著作有《昭昧詹言》等多種。