廣東書院

廣東書院

位於廣東梅州興寧。清嘉慶十六年(1811)知縣仲振履於城內水口司公館建,初名養正書院。並捐廉330元交商生息,為山長修脯之資。翌年改名“文峰”。道光二十一年(1841)邑紳高日秀每年捐田租錢作為館課童生獎賞紙筆之費。

位於廣東梅州興寧。清康熙二年(1663)知縣李清鋐於布政分司行署南創建興寧義學。后頹壞。乾隆四年(1739)知縣施念曾復建,內祀韓愈、蘇軾,改為韓蘇書院。二十四年知縣王文征重修,設立膏火。三十七年知縣廖景班重新修葺。四十二年知縣李台連重建前堂及左右房。嘉慶十六年(1811)知縣仲振履重修,並捐銀圓500圓,為修脯、膏火之費,改名“墨池”。東有忠義祠、西有汪公祠及三代廟,作為生童肄業之所。每年額取內課生監、童生各12名,每名生監月發膏火銀圓2圓、童生每名月發膏火銀圓1圓,按10個月計算。書院經費主要來自每年田租35500千文。后頹壞。

東山書院,位於廣東梅州。清乾隆十一年(1746)嘉應州(今梅州)知州王者輔創建於東山右麓。有正樓3間,大堂3間,頭門3間,左右書房1排。同治四年(1865)毀於兵火。光緒間修復堂廡,但兩邊書房未復。每年掌教修金、生徒膏火皆由州官籌措。1904年,黃遵憲在此興辦東山初級師範學堂。1913年,葉劍英、馮懋度等師生、鄉賢在這裡創建東山中學。

星岩書院,位於廣東肇慶。宋包拯建於端州北門外寶月台寺。久廢。明萬曆三十六年(1608)肇慶知府張一棟於其舊址建觀音殿、太和閣。清嘉慶十年(1805)巡撫竇國華辟五峰園祀包拯。咸豐四年(1854)寶月台寺僧侶參加天地會起義。次年知府郭汝誠改寺為龍圖書院,祀包拯。正廳塑包拯像,兩旁為學舍。所訂立章程規定:延請山長,每月課文均照端溪書院例,官課1次,其超等、特等、上取、中取均從優酌給獎賞;師課2次,上取亦給獎賞。但因經費不敷,僅實行1年即停止。同治元年(1862)肇羅道蔡燮書題額“星岩書院”,光緒十八年(1892)知府張曾敭重修,增造齋舍、講堂,購置書籍,選正、附課生住院,肄習經史詞章,自任主講督課。二十年張離任去廣州,選分校課卷4人。二十二年聘番禺陶邵學主講,連任8年,培養士風,磨礪“實學”,與端溪書院並稱於時。二十九年,經費、書籍歸併端溪書院,改為肇慶府中學堂。星岩書院舊址後設師範傳習所。三十四年改為高要縣立中學。

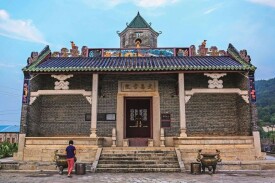

仁里書院,位於廣東肇慶。始建於清道光四年(1824),三進四合式硬山頂、鑊耳山,琉璃檐,牆刻花,壁繪畫。當時兩廣督察程含章書題有門匾和楹聯:“一里書齋,半里煙村半里市;十年心學,五年鍊氣五年神。”書院祭祀孔子,期望孜孜學子勤奮讀書,邁步青雲。

位於廣東遂溪。宋崇寧初建。元符三年(1100)蘇軾自儋州徙廉州,道經遂溪縣西南八都之雙村,宿於凈行院,四顧山川,稱此地景勝,當有文明之祥。蘇軾去后諸儒遂建書院,取名“文明”。宋末毀於戰爭。元泰定元年(1324)提學盧讓復建,未成而去。至順二年(1331)重建,立山長,置學田,春秋祭禮皆備。

位於廣東廉江。宋元符三年(1100)翰林學士蘇軾被謫海南儋州,途經廉江城西南之零綠鎮,因愛其山川郁茂,松樹參差,遂解鞍暫憩,日則吟詩,夜則燃松照讀,後人就其地建書院,取名“松明”。元末廢。清康熙五十年(1711)知縣孫祖繩重修,因地僻遠,遷至縣署東隅。院舍有三進:前棟為頭門3間;中棟為正堂,額題“照紅堂”,意取蘇軾詩《夜燒松明火》中“照室紅龍鸞”句;后棟為高閣,額題“流韻閣”,嘉蘇軾之流風餘韻未衰,閣上設蘇軾木主,閣下有房3間,另有東齋9間,西齋8間。其西院后築書室2間,前作廚房,又買臨街西首瓦房3間為門役房。撥租谷148石為修院費用。乾隆初改為行台院,五十一年(1786)知縣周克達遷建於西關外文昌廟右,上下兩進6間,堂中祀蘇軾及明代謫臣鄒智,文昌廟後堂房兩廊共屋24間改為齋舍。道光十三年(1833)知縣林星章各官捐廉倡修,邑人士踴躍贊助,得銀2000餘兩重修。同清六年(1867)文昌廟遷至城內,廟址盡歸書院,增廣堂舍,面貌煥然。每年取正課生員10名、童生20名、副課童生10名。每年課考制藝8次、賦6次。經費主要來自官撥租金、田產租谷、鋪屋租金等。

位於廣東韶關。原名濂溪書院。宋乾道六年(1170)韶州知州周舜元為祀周敦頤而建於州治曲江縣城。淳熙十年(1183)教授廖德明增修。淳熙中提刑楊大異改建於帽峰山麓。寶祐二年(1254)提刑吳燧奏請朝廷,理宗趙昀賜額“相江書院”。咸淳末毀於兵火。元至順間復建。后至元二年(1336)毀於兵。明洪武初韶州知府徐炳文重建。清嘉慶十九年(1814)南韶道齊嘉治、道光八年(1828)知府金蘭原重修。咸豐四年(1854)毀於兵火。六年曲江知縣偕紳士籌款重建。同治元年(1862)知府史朴訂《韶州相江書院規條》,共24條,規制詳盡。設監院1人。掌教不由官薦,而由紳士從已登科第品學兼優之先達中公舉,報請府署具文聘延,監院則由府在教官中遴選兼任。掌教務須住院,改文講書,認真訓迪。監院亦須住院,約束生徒。每年取內課生童各20名(同治十三年改30名)、外課生童各20名。每月考課5次,道憲、府憲官課各1次,掌教齋課3次。官課生卷名次分超等、特等、一等,童卷名次分上取、次取、又次取,按等次獎以銀錢,以資鼓勵。齋課卷只評甲乙。書院置有書籍,准住院生童取閱、隨即繳還。經費主要來源於官紳捐銀、田地租銀、年息等。光緒二十九年(1903)改設北江中學堂,后又改為廣東省立韶州師範。現為韶關北江中學。

位於廣東吳川。相傳南宋丞相陸秀夫建於縣城南之四都確洲馬鞍岡下。元末為海盜佔據而廢。明萬曆間高州知府歐陽烈重建,前為大門;中為講堂3楹,名敷文堂,奉先師,堂左右各有1室,為塾師教讀之所;後座為閣,匾題“皇極”。東西兩廂有書舍各5間,為諸生肄業處,東為仁、義、禮、智、信,西為言、聽、視、貌、思。后頹壞。清嘉慶二十二年(1817)官民捐資修復。咸豐初紳士竇熙倡遷建於都司署左。后遭颼風傾倒。同治八年(1869)巡檢王近仁修復,建堂3間及東西齋房,左為宋賢祠,右為賓興祠。

位於廣東東莞。明永樂六年(1408)邑人秦壬秀建。據陳璉《養正書院記》載:“邑人秦君壬秀以好義稱,乃欲建學延師以教族裡子弟。”遂在何榮遜兄弟捐助之水北地建屋3間,以為授徒講道之所。屋周“環以清池,蔭以嘉木,清曠幽僻”,以期學童耳目不為浮華世俗所惑,而定志專一於學。延請黃受益為師,黃善詞賦,尤長於古文辭,“所教者莫非孝弟忠信之道,詩書六藝之文”,從游者接踵而至,頗有益於鄉里教化。院名題額“養正”二字為知縣宋叔仁所書。

位於廣東高要。明宣德中肇慶知府王瑩以城東石頭庵改建。築閱江樓以祀鄉賢,且為士人講讀之地。正德七年(1512)知府程杲重建。樓仍其舊,樓之上匾題“第一景”,下匾題“文會堂”。樓前新建齋舍數楹,為儒生肄業藏修之所,齋舍外為大門。程杲常蒞臨“與諸生講明彝倫之理”,以為國家培養賢才。嘉靖初改為東隅社學。二十五年(1546)知府胡純廢社學,增建崇文閣及號舍。崇禎十四年(1641)總督張鏡心、知縣蕭琦改建閱江樓,明末毀。清以後仍用閱江樓名,屢加修葺。光緒三十年(1904)於閱江樓舊址開辦高要闔邑高等小學。

位於廣東南雄。明成化十一年(1475)知府江璞創建大中書院。隆慶元年(1567)知府周思文重修,更名“宏道”。萬曆九年(1581)賣給民間,十四年知府周保、推官施可大、知縣江一右捐款修復。明末毀於兵火。清康熙二年(1663)知府陸世楷捐俸重修,更名“天峰”。乾隆三十一年(1766)知府宋淇源將天峰與凌江書院合併,葺而新之,改名“道南”。撥各書院義學田租充實經費,合曆年守令、紳士捐送共得田租900石。后租穀日少,書院鞠為茂草。嘉慶二十一年(1816)知州程含章清查土地田租,合紳士捐助共得銀13600餘兩,大修堂舍。余銀10000餘兩發商生息,並詳訂支銷及考課章程。院長由紳士擇品學兼優者擔任,並聘監院1人,從生監中遴選學長2人,協助管理院務。每年正月中旬舉行甄別考試,搜檢封門,供應點心、茶水、飯食及燭燈、紙張。錄取正課生監32名、童生26名,生監每名月給膏火銀1.5兩,不住院者給銀1兩;童生每名月給膏火銀1兩,不住院者給銀7.5錢,每年以10個月為限。取附課生童各20名,自備膏火。未錄取者不準住院,但可參加考課。每月5課:官課2次,師課3次。每課“四書”文1篇、帖詩1首,夏季日長,加試經文1篇,鄉試之年生員改加策問1道。成績分超等、特等、上取、次取四等,按等級給予獎賞。住院生童有事須向監院請假,若不告假1個月不應考或2個月不考取等次者,降為附課。考課舞弊者初次罰扣膏火1個月,再犯降為附課。凡有乖行,如冒名頂替、不孝不悌、包攬詞訟、酗酒賭博、宿娼抗糧者逐出。每年春秋二季致祭賢良祠。嘉慶二十四年、道光三年(1823)知州修定章程。光緒三十年(1904)改為南雄中學堂。民國間改為省立南雄中學。

位於廣東仁化。明嘉靖元年(1522)知縣於祥以城南大街之真武閣改建。前座為大門;二座堂1間,兩邊耳房,上有閣,後堂3間;另有兩廊。隆慶三年(1569)知縣王繼芳捐修,集生徒講學。后廢。清康熙二十四年(1685)知縣李夢鸞重修。后圮。嘉慶十五年(1820)知縣鄭紹曾遷於試院內,左廂為濂溪祠。同治十二年(1873)移建於學宮前舊訓導署。位於廣東陽江。宋南恩州(今屬陽江)人為紀念周敦頤於州城北建濂溪祠,亦稱濂溪書院。元末廢。明嘉靖十一年(1532)提學魏校令知縣熊茂毀真武堂改建。清康熙十三年(1674)邑人捐資購城隍廟右地擴建。中座設祠祀周敦頤(濂溪)、宋胡銓(澹庵)等。乾隆十一年(1746)遷三賢像於後座,以中座為講堂。后歲久失修,田租所入僅銀數十兩,不敷延師掌教之費,只能每月定期會課於學署。嘉慶十四年(1809)知縣陶然倡捐籌銀2000兩重修。然膏火費無著,又勸邑紳贊助。道光二十九年(1849)知縣朱廷桂重修,於院后建奎星樓。光緒二十五年(1899)同知田明曜撥罰款1000兩發商生息,充正副課諸生膏火。旋廢。光緒三十一年同知許南英改為師範傳習所,三十二年停辦,改為初等小學堂。三十四年改為初級師範簡易館。宣統二年(1910)停辦。

位於廣東英德。明嘉靖二十四年(1555)知縣諶廷詔創建。取“會聚英才”而造就之意,故名“會英”。清嘉慶十九年(1814)知縣周本蔭遷建於文廟東。道光十年(1830)知縣張培棟以書院膏火無資,首捐廉銀500兩,南韶連道楊殿邦捐廉銀500兩。前任學政傅棠、邑貢生朱觀泰等亦廣為力捐,合共得銀3780兩,交當商生息二十二年合遞年餘款及續捐款項共銀4000,以為經費。另有鋪屋9間、魚塘1座、田地1塊,皆歸書院收租。咸豐四年(1854)收歸之款銀買蔗地、店鋪收租。同治三年(1864)知縣馮寶封捐廉銀聘請主講,甄收內課生監14名、童生10名;附課生監10名、童生20名。同時,又捐勸銀3000兩,增置田房,以供膏火。光緒二十年(1904)改設為師範傳習所。民國時與近聖書齋合改為縣立高級小學。

位於廣東海康(今雷州市)。明嘉靖間建於西湖上舊十賢堂。取蘇軾“西湖平,狀元生”詩意,故名“平湖”。同知孟雷書“狀元生”、知府林恕書“西湖平”,皆刻石嵌鑲於壁。年久傾塌。清乾隆十二年(1747)海康例貢生郭用芳捐資重建,並修十賢堂。知府黃錚有《記》。乾隆四十年後傾壞。

位於廣東茂名。又名南嶽書院、筆山書院、敷文書院。明嘉靖間高州知府吳國倫創建,後知府曹志遇拓建,題額為“筆山”。清雍正八年(1730)知府張兆鳳重加修葺,更名“敷文”。后因經費不足日漸殘破。乾隆十九年(1754)巡道王概清查舊項,捐添膏火,重修學舍,規模大變。嘉慶五年(1800)知府杜安詩擴而新之,易名“高文”。院舍5進,前座為大門3楹;二座為儀門,與左右角門共15楹,東西列學舍各21楹;三座為講堂;四座為光霽堂,上為志伊樓;後座為夢花居,藩垣廚廁無不齊備。八年又於東偏僻地建成瓣香樓3楹,以祀吳、曹等人。前為射圃,置亭於左。規模大備,文風日盛。延教諭蕭翔雲任監院並主講席,知府杜安詩於政事之暇亦時至書院課藝諸生。經其指授,嘉慶五六年兩科中試者各5人,二十一年鄉試獲雋者7人。咸豐六年(1856)圮於水。十年吳川陳蘭彬、茂名楊頤倡捐重修,建築格局一如其舊,唯夢花居易名高詠堂,翁同龢書額。每年甄收生徒約50-60名,內課生童每月給膏火500文,外課生童每月100文。設有賓興制度,光緒十四年(1888)總額300兩,分派與赴京考生為車船費用。光緒二十九年改設為高州府中學堂。民國時改為省立高州中學。

位於廣東肇慶。明萬曆元年(1573)僉事李材創建。後為嶺西道署,又改為督標中軍副將署。清康熙四十七年(1708)兩廣總督趙宏燦復建書院,取名“天章”,為總督課士之所,選招兩廣之士肄業其中。前為講堂,堂上為天章閣,又名掞天閣。中為宣教堂5間,堂後偏東為蓮池,池後為近光亭,東西為齋舍。雍正十年(1732)總督郝玉麟修葺,並奉旨撥帑銀1000兩發商生息,以供生徒膏火。乾隆初改名“端溪”,為省級書院。十七年(1752)院長仝祖望訂立學約4則:①正趨向;②歷課程;③習詞章;①戒習氣。二十二年知府吳繩年購民房地添建后樓9間,奉祀先賢,並建亭、池於其中和修葺兩廊齋舍。嘉慶四年(1799)馮敏昌掌教時又訂立學規16條。二十年總督蔣攸銛、二十三年總督阮元均加修葺。道光三年(1823)糧道夏修恕、十二年知府珠爾杭阿、二十六年肇羅道署趙長齡率屬下先後捐修。咸豐四年(1854)遭戰火毀壞,圖籍蕩然無存。五年知府郭汝誠修復。光緒十三年(1887)總督張之洞重修,院長梁鼎芬書大堂匾額為“廣德堂”、掞天閣下講堂為“教忠堂”,改尊經閣為景賢閣,閣下為全祖望(謝山)祠,祠東為更衣所,西為祭器所。東西齋舍32間、監院室1間、書庫1間,規模宏遠。梁鼎芬更訂《端溪書院章程》。院內藏有經、史、子、集、典志、類書等共563部,9482冊,住院生徒可以借閱,居外者准許到院翻閱。設刻書局,光緒十三年以每年餘款發刊《端溪叢書》20種。經費較為充足,主要來源於肇慶府之地丁稅及府屬各縣之田地、租款。所定課程首重群經,次及諸史、理學,而不限於科舉制藝之業,成就人才較多。光緒三十一年改為肇慶府中學。

位於廣東陽春。明萬曆十二年(1584)知縣張文誥倡捐創建育英堂於學宮左。清康熙二十五年(1686)知縣康善述改為聚文樓。雍正五年(1727)教諭陳世蓮重修,改為書院,名“瑞雲”。院舍2進,有頭門及文昌樓。后傾圮。嘉慶十年(1805)知縣李永清倡捐修復文昌樓。十八年知縣王鵬翥倡修並擴大院舍,增建堂室、廊廡,經費來自官撥租銀。光緒三十二年(1906)改為縣市高等小學堂。

位於廣東電白。明萬曆十五年(1587)知縣魏鍾寧創建於城內西街。院名“志學”,取《大學》“志在於學,經大學為標的,格致誠正為實功,修齊治平為實用”,達到“立志篤,趨向定,他歧不為惑,異端不為搖,客形外物不為奪”之意。院舍有三進:前座為門樓牌坊,二座為文昌閣,後座為講堂。堂後為便廳,另有號舍30餘間。清代廢。

位於廣東吳川。明萬曆二十五年(1597)知縣周應鰲創建於常平倉左。置田租50石為膏火之資。后廢,田租亦失。清康熙三十年(1691)邑令宋世遠重建,改為吳陽義學。道光二年(1822)知縣邵世培重修,改為聽濤書院。

位於廣東吳川。明萬曆二十五年(1597)知縣周應鰲創建於城西雙峰塔前。置田收租,以為經費。后邑人改為雙峰寺,僧人私賣其田產。清乾隆四十二年(1777)知縣張恂清判還書院及大比賓興費用。光緒五年(1879)邑紳彭玉、林治薰重建書院與雙峰塔。

位於廣東雷州。明崇禎九年(1636)知府朱敬衡建於西門外天寧寺懷坡堂北。清雍正間知府葉思華移建於城內高樹嶺。為雷州士子肄業之所。嘉慶二十三年(1818)甄取內課、附課生監、童生各30名。內課生監每名月給膏火900文、童生每名月給膏火500文;附課生監每名月給膏火600文、童生每名月給膏火400文。延名師掌教。嘉慶間,乾隆三十六年(1771)翰林縣人陳昌齊任山長,在《與雷陽書院諸生書》中提出戒驕傲、戒輕薄、戒忿怒、戒強酒、防色防賭,勉諸生遵守。在《與雷陽書院諸生論實學書》中,縱論“學以道為歸,學道以聖人為則”,道“在五倫”,而聖人“長人倫之至”,教育諸生“盡倫以造道”,以期“出則舉斯加彼,倫明而民親;處則藏器待時,教行而俗美”。清時,書院經費主要來自撥置田產、租銀。嘉慶二十三年(1818)有租銀1036.11兩,二十四年又得撥田267.68畝。

位於廣西懷集(今屬廣東)。明崇禎十六年(1643)知縣李盤偕邑人建於城南定懷門外,田其地“南麗其暉,溪環其秀”,故名。院舍3進,有講堂3間,樓閣1座,閣樓東西兩邊為學舍、庖湢等,周築圍牆。后毀。乾隆十一年(1746)知縣冀宏璧在舊址建廣訓樓,為縣之講約所。

位於廣東德慶。清康熙四年(1665)知州秦世科倡捐創建於北門外,翌年落成。因青雲山拱對門庭,故名“青雲”。院舍狹隘,不足以容諸生。三十二年知州王基鞏倡捐,增建齋舍5間,為諸生居所。雍正十二年(1734)知州祖德宏將經費撥入義學。乾隆四年(1739)署知州楊翼成又將經費撥入東城書院。嘉慶二十二年(1817)署知州章予之修葺。光緒二十二年(1896)知州程錦文以東城地不吉利,將東城書院併入,規模擴大。

位於廣東羅定。原名文明書院。清康熙十七年(1678)州民公建。雍正二年(1724)知州張安鼎、副將楊綉重建,改名“羅陽”。日久傾圮。同治五年(1866)知州周士俊協同學正劉應鏞、訓導李嘉彥、州紳梁以文等重新增建。有師長寢居休息室、講堂、齋舍、奎星樓、藏書閣。購書延師,以宏教育,並撥田產作為經費,以期久遠。光緒三十二年(1906)改為人文小學堂。

位於廣東羅定。清康熙十九年(1680)兵備道李文獻創立於城郊蓮池庵右。二十四年知府劉元祿增建中座。貢生譚德裕、鄧金鼎等增置學田,為每年祭祀會文之資。旋遷建於城內西南隅舊學宮地。道光二年(1822)知州戴錫綸及州紳黃權等遷建於城南南平墟舊學宮地。光緒初增建李星樓於東偏。三十年(1904)知州蔣鳴慶、州紳胡其煥、陳熾林等改建為高等小學堂。

位於廣東英德。原為三賢祠,祀宋唐介、鄭俠、洪皓。清康熙三十七年(1698)知縣田從典改建為書院。中建講堂,祠旁築齋舍20間,外設台門,左置射圃,又刻米芾、湛若水諸名人墨跡於門旁。招年少力學之士肆習其中,延名師訓以經義,勤其督課。又撥田地70餘畝,每歲可收租銀40餘兩,以供春秋歲祀、修葺書齋及諸生膏火紙筆之費。乾隆二十八年(1763)遷至大慶山,嘉慶十九年(1814)遷回城內學宮之側。光緒三十一年(1905)停辦。民國間與會英書院合改為縣立高級小學。

位於廣東英德。清康熙四十九年(1710)巡撫鈕榮就浛洸縣署舊址改建。嘉慶二十五年(1820)紳士巫麗芳、吳崇謙等重修。道光十三年(1833)生員巫相廷等捐買市鋪租項為舉行祀事之資。咸豐四年(1854)毀於兵火。同治二年(1863)紳士巫宜勛、黃惠風、王治鈞等修復。六年幫辦稅務兼韶州知府何世俊查知書院經費不足,無力譚士,乃商請南韶連道林述訓,批准在稅廠閑款項下提給獎賞。自同治七年始,每年以二、四、七、十月望日為道課日期。光緒三十四年(1908)改為高等小學堂。

位於廣東茂名。清康熙五十一年(1712)知縣孫士傑建。因東與府署、西與縣文廟相鄰,故名“近聖”。后改為教諭訓導署。道光十四年(1834)知縣黃榜移司教署於府署旁街,倡捐集資13000兩拓建。有大門、二堂、講堂、齋房、文昌閣等共98間。同治十年(1871)重修。光緒元年(1875)邑人倡捐學師修金。經費除租谷外,主要來自捐款。光緒間凡捐銀圓百元以上與督修出力者,建珠光閣立牌位紀念。光緒三十一年改設為小學堂。1912年後改為縣立中學。

位於廣東清遠。清順治間學使潘府創建於北門外瑞峰山下。后廢。康熙五十九年(1720)知縣孫繩祖重修。乾隆二年(1737)知縣陳哲遷於瑞峰山下學宮之左。二十一年知縣王玠遷至城北隅之松樹岡。咸豐六年(1856)毀於戰火。同治六年(1867)知縣宋錫庚撥銀1000兩囑邑紳於院后建文武帝君樓,七年勸捐重修。光緒末廢。1931年在書院舊址成立縣立鄉村師範學校,並附設小學。

位於廣東河源。清雍正三年(1725)知縣劉延泰創建於上城東門內守御所公署舊址。有大門、儀門、中堂(供文昌神像)、房室、書齋等。八年知縣何齊聖撥崇報寺租谷200餘石為延師公費,每年由縣官延請名儒入主講席。正課生監10名、童生40名,每名月給膏火200文,每年以8個月計。同治八年增收店鋪租金7000文後,遂增加生童正課各2名。每月官課前列生童給獎賞共1500文,師課給紙筆錢300文。經費主要來自田租、鋪房租金以及充公銀款等,擇誠實端方之士紳董理其事。

位於廣東連縣(今連州市)。清雍正五年(1727)知府朱振基就連州守御所舊址改建。院舍有四進:前座為頭儀門;二座為大堂;三座為講堂,匾題“培風堂”,左右各有房1間;後座為名賢祠,祀張栻(南軒)、韓俞(昌黎)、周敦頤(濂溪),左右房各2間,左為館師下榻處,右為諸生肄業所,上有樓5間。兩廂共有房12間,皆為諸生肄業處。朱振基捐谷2000石,遴選紳士經理,發商生息,十一年置田115丘,歲收糧133.6石,以為書院經費。乾隆四十一年(1776)知州張利仁捐廉銀1000兩,發商生息,作為正課生童膏火。生員10名、童生20名,每名月給膏火銀6錢,每月課考名列前者另加獎勵。每年二月開館,十一月散館,正臘兩月息銀留作鄉試賓興費。道光二十七年(1847)知州德濬用膏火本銀之月息銀作膏火資,由州署發給。咸豐四年(1854)德濬歿后,此項膏火遂廢。同治五六年間(1866、1867)眾紳公舉輪流經理糧田租銀,除送山長修脯金,完糧公用外,贏餘存貯生息,續置產業,以期久遠。

位於廣東電白。清雍正間下博八堡紳耆捐建於水東墟。院舍為3進,並有東廊。乾隆間知縣曾萼又建兩廊。后頹圮。嘉慶十八年(1813)鹽大使蔣厚傳修復,但無膏火資,二十一年邑紳鄧起峰倡建鋪席10間,歲可收租240元,撥歸書院,供延師修脯、生徒膏火之需。

位於廣東德慶。清乾隆元年(1736)知州祖德宏倡建於城東忠順門右文昌閣故址。有正座5間,上有樓,祀文昌帝君,前有塘,左為客廳,右為觀音堂。嘉慶二十三年(1818)知州章予之重修。光締二十年(1894)知州鄧倬堂改名端山書院。二十二年知州程錦文認為東城地不吉利,歸併入青雲書院。

位於廣東東莞。清乾隆四年(1739)知縣印光任率紳士倡建於石龍鎮。年久傾毀。道光元年(1821)知府程含章率知縣及士民修葺,規模稍大。因與墟市雜處,且齋舍無多,不足以多收生徒,遂擇距院里許之水南鄉種花地增築外館1所,三年落成。院宇為3進,東西為兩廂,周築圍牆,新舊兩院,計費銀萬兩。程含章在《增修龍溪書院碑記》中指出:“斯院之設,豈徒供諸生會文藝取科第為鄉黨光榮已哉,必將明體達用,為國家棟樑柱石之材”,強調“學莫先於立志,立志莫要於法古,法古莫要於讀書”,要求諸生讀書以明“天地名物之理,修齊治平之道,與夫聖賢之言行,古今之得失”,以至“食物之源流,兵刑之法制”,激發志氣,開拓心胸,增益聰明聞見,以為功名事業之本,切忌“記誦詞章之末,以釣聲名於利祿”。

位於廣東中山。清乾隆五年(1740)香山知縣李景厚議倡建於大欖寶蓮坊,未成。十四年知縣暴煜率鄉人何紹禹等捐建於小欖蘭田坊。嘉慶九年(1804)知縣金毓奇倡修。二十年知縣馬德滋捐俸倡設膏火。光緒三十年(1904)改建為兩等小學堂。

位於廣東揭陽。清乾隆八年(1743)知縣張薰買貢生許之翰城西門內別業地6.9畝,建屋18間為學舍。后因肄業者日多不敷使用,添建門樓3間,後座5間,繞以圍牆。詳請動支充公銀300兩交當商生息,作為膏火。十四年、二十五年知縣又先後撥充公銀91兩交當商生息以增膏火。三十二年知縣劉業勤建奎光閣。四十二年劉業勤再任揭陽,重新院宇。書堂額題“樹人”。並割俸祿為膏火,延請名師,“仿四院之規,育一時之秀”。同年又於西偏建迴廊亭檻,池圃花竹。前後共費銀13000多兩,又捐銀2000兩交當商生息,為師生修脯膏火之需。

位於廣東樂昌。清乾隆十一年(1746)知縣馮翕捐俸建於城外眾善寺左。院舍為三進:門、堂、室各5楹,廊屋30間。郡守薛馤作《昌山書院記》,闡明宗旨在使諸生“明體達用”。所謂“體”,即“心性是也”;所謂“用”,“在身則視、聽、言、動,在家則孝友姻睦,在國與天下則禮樂兵農條教號令”,必體立而後用行,主要在於修身、齊家、治國,而非只為文章制舉。道光八年(1828)知縣李成棟偕邑坤籌款遷建於城內中街縣署右。后改為昌山社學。光緒三十二年(1906)改建為高等小學堂,1912年改為縣立中學。

位於廣東豐順。清乾隆十一年(1746)知縣葛曙於城北安墩嶺創建安墩書院。有正廳5間,左右廂房6間,頭門1座。五十七年知縣秦泰以“文祠未崇,文運未盛”,乃與諸邑紳商議,建文昌閣3層,3年竣工,左右添建廂房10間,因豐順舊稱“鵬湖”,遂改名“鵬湖”,為邑屬童生肄業之所。歲末由知縣甄別邑屬文童。聘山長1人主講,定例由名孝廉充任。按月考課,分院課、官課兩種。藏書數萬卷,例由甄別第一名生徒掌管,給以膏火。光緒二十九年(1903)奉令改設學堂,旋改設巡警局。1932年改為救濟院。

位於廣東中山。清乾隆十三年(1748)(一說十五年)知縣暴煜以義學拓建而成。延師訓迪,並訂規約十則:立志、立誠、立品、正學、明經術、攻史學、屏外務、戒虛聲、正文體、司書法。期諸生樂群敬業,切磋嚴憚,盡心畢力於學,異日為“名臣醇儒”。又得沙田200畝,與原有田700畝收租以充經費。嘉慶十九年(1814)知縣馬德滋倡捐增建頭門,頭門內為龍門講堂,前為東西齋,蔽以牆,西為偏房。講堂後為大堂、內廳,各翼以廊。後為五子堂,東為彰義祠。道光十六年(1836)邑紳重修,光緒三十二年(1906)改為中學堂。

位於廣東順德。清乾隆十四年(1749)知縣陳志儀創建於城內梯雲山麓。有頭門、講堂、齋舍,可容10數人。後有寢堂祀文昌帝君。有生徒30餘人,陳志儀親自校閱,評定甲乙,給以獎賞,期諸生能“修身砥行,緯史經經,修之精舍,獻之彤廷,為名元,為賢輔”。陳又捐俸並倡導各方量力助資,發商生息。四十八年合邑重修。嘉慶二十四年(1819)知縣王緯倡合邑再修。咸豐二年(1852)署縣郭汝誠倡邑紳尤景劭等重修,由官延師主講。順德城文會亦於此舉行,每年8次,遇課期全城士子齊集課文。宣統二年(1910)奉廣東地方自治籌辦處令,改辦順德縣地方自治研究所。

位於廣東新會。清乾隆十七年(1752)知縣張甄陶創建於城內大街陶魯故宅。院舍有三進:大門3間;中廳5間,左右偏房各2間;後堂左書房2間,右書房1間。撥田1120畝,收租銀作掌教修脯、生童膏火及各項公用之費。嘉慶十一年(1806)邑紳莫鑣、何武佛、謝廷龍等稟申知府將書院田產歸紳士經理,延請本邑品學兼優者為院長。道光二十年(1840)邑紳公舉“尚節操、美風儀、工於詩詞”之新會舉人何鳳為院長,咸豐五年(1855)又推舉道光五年進士、“品學純懿”之羅鳴鑾任院長。

位於廣東連縣(今連州市)。清乾隆十七年(1752)知州周儒率紳民建於峰園堡劍水地。院舍有三進:前座為大門;中座為講堂,名立誠堂,後為川堂祀韓愈;後座為魁星樓,額為“騰蛟起鳳”,有樓房2間、廳房2間、左右書舍12間,為館師下榻及諸生肄業之所,右側有廚房4間,左側為塔嶺,上建高塔。十八年星江紳民捐置糧田271畝。其後續有添置,合計前後糧田共233.6畝,所收租谷供修脯、膏火之需。

位於廣東江門。清乾隆二十五年(1760)知縣周志讓創建於鹽倉街社學舊址,因地近陳獻章居處白沙里,故名“景賢”。院舍有三進:大門3間,中廳3間,后廳3間,右偏房1間。后廳奉祀陳獻章牌位。並撥給田產數處,作為掌教修脯、生童膏火之資,不足之數,由新會岡州書院撥銀125兩支給。

位於廣東揭陽。清乾隆三十年(1765)知縣賀朝冕倡建於城東北梅岡。三十四年知縣劉業勤撥本都蓮花埔官荒湖下田百餘畝為膏火,邑紳鄭大進力贊增修。后毀於戰火。同治十二年(1873)知縣周士俊倡捐,率都內紳士重修,再撥本都北山內老陵等處荒田百餘畝為師生修脯、膏火之費。

位於廣東連縣(今連州市)。清乾隆三十二年(1767)知州顧芝率紳民建於東陂觀巡檢司署左。院舍為三進:前為大門,中為講堂,後為后樓,上下共5間,兩廂有齋舍10餘間,頭門兩側有耳房2間,庖廚、浴室俱備。三十三年邑紳謝文煒、謝文熾等9人共捐置糧田115畝。嗣後續有添置,前後合計共有糧田191.5畝,歲收租谷供師生修脯膏火之需。

位於廣東新豐。清乾隆三十五年(1770)知縣康基田就義學改建而成,並捐資增建。有頭門、講堂,堂前接以軒,額題“立雪”,堂左建旁廳,額題“敬業樂群”,楹前有井構迴廊,額題“印月”,旁廳之後有池,池後有小軒,號為“心鏡”,軒東建樓楹,額題“藏書”,左右各有1堂,五十二年知縣南炙曾於講堂右、旁廳前各增齋舍數楹。六十年知縣萬應馨撥官田30畝,以增肄業諸生膏火。其後,講堂祠宇日漸傾圮,學田亦半為豪強侵併,經費缺乏。嘉慶二十五年(1820)知縣江涵暾倡捐,得銀1400餘兩,重新修葺,並聘余德理為師,生徒又增。光緒八年(1882)縣中紳士以其地狹低濕,請示知縣曾行崧,遷至連珠山麓,新建齋舍,圍以牆。光緒三十一年(1905)改設高等小學堂。民國時改為縣立師範。

位於廣東四會。原為文明門外東嶽廟旁之綏江義學,清嘉慶元年(1796)邑紳粱煒中、吳廷賢、高文暉等倡捐遷建於文昌殿前明倫堂之東,三年竣工。後年久頹廢,借縣學宮尊經閣下講課,生徒散處學宮之中。三年撥置田產699.9畝,同治光緒間又有增撥。光緒十二年(1886)邑舉人陳達時、嚴雲藻等擴建,共有六進:前三進為文昌宮,中祀文昌,后祀文昌先代;后三進為中堂名尊道堂,祀鄉先賢,凡捐助土木之費者,亦列名其間;兩旁共有廳堂40間,為師生講書肄業之所。工程始於十三年十一月,落成於十五年十二月,共費銀11238兩。十六年邑舉人吳大猷主講席,旨在培養理學、經濟、詞章之才。要求諸生先志於學,去好利之心,而後期其有成。認為“理學而好利,所謂假道學者也;經濟而好利,必不能為純臣;詞章而好利,直一有文無行之小人耳。”十八年署知縣、肇慶府經歷陳應泰捐置《十三經註疏》、《古經解匯函》、《皇清經解》、《陳氏說文》、《史記》、《前漢書》、《後漢書》、《三國志》、《資治通鑒》、《皇朝通志》、《皇朝通典》、《皇朝通考》、《四庫全書提要》、《數理精蘊》等籍共30部1000多本,供生童誦讀。

位於廣東信宜。清道光二年(1822)知縣文廷傑創建於城外登高山麓。前環溪水,旁繞鳳山,故名“起鳳”,取鳳山朝拱、騰蛟起鳳之意。有院舍三座兩廊,圍以垣牆,宏敞寬深,頗宜收養身心,沉潛學業。邑中士子肄業其中,延請有道德學問者為師。咸豐初因戰亂荒廢,后遷回城內起鳳義學舊址。經費主要來自田租。同治六年(1867)邑紳林廷式增置獎賞租70石。光緒五年(1879)合邑紳士及知縣饒佩勛、教諭楊大玉等捐資建登瀛樓。樓上9間,中3間設正龕及東西龕。奉義捐諸人牌位;左右各3間為書院肄業所。樓下9間,中3間為堂,祀清初信宜知縣裴正時等;左右各1廳2房,為掌教從游所。堂下2廊設考試台凳,重廊設書院齋府,儀門外設門房,規模擴大。經費亦有增加。

位於廣東佛岡。清道光三年(1823)佛岡廳同知王禹甸率邑紳倡建於南門外。院舍有三進:前進為龍門牌坊3間,左右翼各3間;中進為講堂3間,上為魁星樓,左右翼各3間;後進為文昌堂3間,左翼3間為山長居室,右翼3間為崇義祠,內立有捐助書院者之牌位。兩廊有廂房,共24間。書院堂匾為巡撫程含章所書,意在培育英才。自道光四年春開始舉行甄別,每年錄取正、外課生徒名額,因投考人數多少而有增減。延名儒主講席,每月課考3次,列等第獎勵。經費先是以書院餘地出租,不足由官捐給,七年同知徐香祖撥置田地8.8畝,招佃批租,為諸生膏火。

位於廣東廉江。清道光七年(1827)知縣王德茂與鄉紳為便於距城較遠之鄉村子弟入學,創建於縣城西南百里之安鋪墟。用銀1900兩,尚存捐集銀1100兩發商生息,以為修脯、膏火之資。同治三年(1864)監生嚴劉璠捐出安鋪西溝魚街橋旁上下鋪屋2間,租錢12千文,以增香燈膏火之費。四年知縣伊紹鑒稟准將安鋪元白茶規錢充作膏火。光緒七年(1881)重修。為廉江縣第一所鄉村書院,影響所及有光緒七年(1881)在石岡嶂創建之文中書院、九年在塘蓮村創立之蓬山書院。

位於廣東大埔。清道光九年(1829)合邑官紳改開元寺右大埔公館而成。有前後2堂,左右2正間、2從屋。上堂祀文昌帝君,上廳供本縣士人來郡肄業者居住,左右2房則住科甲候補者。光緒末改為茶陽師範學堂。后又改為旅湖小學堂。原書院所有田租、店鋪概撥歸旅湖小學所有。

位於廣東遂溪。清道光十九年(1839)增生葉唐封、武生葉瓊英等10人共結文社,捐資生息,建書院於東海外那簡市東。有房屋共20間,存錢600千文,又生員李國琳捐銀300兩,以其年息作為延師膏火之資。后廢。

位於廣東豐順。清道光二十七年(1847)邑紳丁日昌倡建於湯坑墟南門內。中為文廟,左為德政祠,右為崇善堂;兩廂有房各4間。同治九年(1870)潮州鎮台方耀撥銀圓5000圓,交邑紳張仲宣等8人置產生息,作為經費。聘山長1人主講。額定生員正課3名、副課5名;童生正課4名、副課8名。由縣考錄,酌給膏火。外課生無定額,考課前列者,酌給獎賞。光緒三十一年(1905)改為藍田兩等小學堂。1928年改為中學。

位於廣東信宜。清咸豐三年(1853)邑紳寧象雍、林昌仁等倡捐,將距城北50公里懷鄉墟頭前巡司陳榮之書塾改建為書院。名“懷新”,取《大學》“日新”、《周書》“咸與維新”之義。院舍為三進,環奇峰,繞綠水,修竹古樹,映帶左右。辦院宗旨重在務敦本、崇實行,使培養之人才“處則敦孝弟忠信廉恥之風,出則隆忠君愛國庇民之業”。經費有充公田產分撥租谷及捐款所置田產租谷共200餘石,為延師修金及生徒膏火之資。四年廣東學政劉熙載曾為之作記。

位於廣東陽江。清同治九年(1870)邑紳鄧琳創建於縣城南門外字祖廟左。祀文昌,官聘掌教,又創立同敬文社,每年六月全邑課文1次。每科社內新貴花紅、鄉試卷銀、會試京費,皆按規章獎給。其後文社經費日漸不足,光緒三十三年(1907)停文社,改為端始小學堂。

位於廣東吳川。清光緒元年(1875)知縣裘伯玉創設於考棚後座,為邑中諸生肄業之所。親訂課規四條,以冀改善“甄別之日與考者寥寥,即應課之文亦多草率,幾乎有名無實”之狀況。並查出前任知縣所存罰款、捐廉銀及籌捐共1020貫、田租錢60千文,交當商生息,作師生修脯、膏火及各項開支之需。

位於廣東梅縣(今梅州市梅縣區)。清光緒五年(1879)邑紳黃鸞藻、張麟寶等請得知州嚴家疇撥款並示嘉應州(今梅州)所轄興寧、長樂(今五華)、平遠、鎮平(今蕉嶺)4縣捐款創建。有上堂、中堂各1座,左右房各1間,迴廊2間;頭門1座,內有天池,大門1座。餘地甚寬,環以垣牆。課士章程仿學海堂、菊坡精舍,不考制藝,專課古學。每季1課,每課題分3類:一為經解經文,二為史學及雜藝(含輿地、掌故、天文演演算法),三為駢體及詩賦,由院長歸類列取。初時每類上取10名,次取5名,給予獎賞。后又將上、次取名次予以細分,區別獎賞。每年經費為銀160.695兩,除支付祭祀費及雜費8.3兩外,余則付院長修脯及節儀銀共66兩,四季課考獎賞銀共85.2兩。書院藏有書籍,惠潮嘉兵備道張銑曾捐贈《十三經註疏》、《紫陽綱目》、《性理大全》、《近思錄》、《前漢書》、《後漢書》、《古經解匯函》、《小學匯函》、《子史精華》各1部。